- Артериальная гипертензия и проблемы с дыханием: какова взаимосвязь?

- На чем основана взаимозависимость?

- Современная тактика лечения

- Сердечная одышка: причины развития и методы лечения

- Сердечная одышка: причины развития и методы лечения

- Сердечная одышка, виды

- Факторы риска

- Причины возникновения

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение на разных этапах

- Осложнения

- Прогноз

- Профилактика заболевания

- Многообразие синдрома одышки при гипертонической болезни

Артериальная гипертензия и проблемы с дыханием: какова взаимосвязь?

На сегодняшний день связь между артериальной гипертензией и затрудненным дыханием доказана медицинской наукой. Практика показала, что обструктивное апноэ все чаще становится причиной этой неприятной и опасной болезни.

Статисты говорят, что более 38% наших соотечественников страдает АГ в среднем возрасте. Эта цифра увеличивается до 85%, если речь идет о людях почтенных лет. Так вот, из них более 22% еженощно имеют проблемы с дыханием, и сталкивается с СОАС. Таким образом, взаимосвязь данных недугов очевидна.

Конечно, при обычном храпении риск развития сердечнососудистых болезней минимален. Но, коль речь идет об обструктивном апноэ, то ситуация практически всегда меняется весьма кардинальным образом.

На чем основана взаимозависимость?

К основным факторам провокации СОАС, а также АГ, и наоборот, относится гипоксемия, то есть состояние пониженного уровня кислорода, и гиперкапния, то есть состояние повышенного скопления углекислого газа, повышается оживление нервной системы. Происходит это по причине оживления нервных окончаний сердечнососудистой системы. Кроме того:

- изменяется сам механизм регуляции артериального давления;

- все чаще появляются сбои в деятельности системы, обеспечивающей циркуляцию крови, в частности, нарушается равновесие жидкости в организме;

- циклическое непостоянство давления вызывают серьезные изменения в стенках сосудов.

При апноэ активизируются не только лишь периферические нервные окончания, но и увеличивается моторика симпатических нервов. Это приводит к росту гормонов, что отвечают за работу дыхательной и сердечнососудистой системы. Кроме того, такая ситуация приводит к сужению сосудов. Что же в итоге? Апноэ провоцирует повышение АД. Показатели могут вырасти более чем на 25%.

В итоге постоянной нагрузки на сосуды изменяется их структура, и гипертонические состояния становятся систематическими. Медики неоднократно убеждались, что бороться с АГ без апноэ-терапии – это нерезультативно. Поэтому, эффективная терапия гипертензии у тех пациентов, которые страдают СОАС, возможна на основе устранения апноэ.

Современная тактика лечения

Самой действенной технологией освобождения больного от апноэ на сегодня является CPAP. Ее суть: посредством специального аппарата расширяются воздухоносные пути, что исключает их спадание. Именно такая терапия широко применяется при АГ на фоне апноэ.

Rак видите, лечение апноэ обязательно включается в терапевтическую программу по устранению артериальной гипертензии. Ведь апноэ – это весьма серьезный мотиватор риска формирования АГ, а без борьбы с ним лечение повышенного артериального давления может быть неэффективным.

Если же у пациента есть апноэ, а показатели давления нормальные, то СИПАП-терапия будет профилактической мерой против АГ. В лечебную схему тяжелой артериальной гипертензии при апноэ также может включаться традиционная медикаментозная терапия.

Источник

Сердечная одышка: причины развития и методы лечения

Сердечная одышка: причины развития и методы лечения

Одышка – признак сердечной недостаточности. Проявляются после подъема тяжестей, проведения физических занятий. У здоровых людей – временное явление, не патология. У пациентов при сердечной недостаточности одышка – частый, навязчивый, разный по видам, интенсивности и продолжительности симптом. Как правило, знак того, что нужно принимать меры, обращаться за помощью к врачам.

Сердечная одышка, виды

По классификатору сердечная одышка имеет 4-стадийное течение.

- 1 стадия – малоинтенсивная, незаметная.

- 2 стадия с появлением нарастающей одышки при усиленных физических занятиях.

- 3 стадия с появлением неприятных симптомов даже в состоянии покоя, при умеренных нагрузках.

- 4 – тяжелая стадия с беспокоящей одышкой в ночные часы в лежачем положении, когда усилен приток крови к сердцу, что явно указывает на сердечную недостаточность, застой крови в сосудах, легких.

Сердечная одышка бывает 2-х видов.

- Физиологическая одышка при нагрузке, излишней физической активности, но быстропроходящая, когда человек пребывает в состоянии покоя.

- Патологическая, как следствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, видоизменений глубины и частоты дыхания. Пациент начинает учащенно дышать, заглатывая воздух, но полного удовлетворения не ощущает. Развивается гипоксия, кислородное голодание.

Одышка, слабость становятся навязчивыми явлениями при течении хронической формы сердечной недостаточности. Возникают спазмы мелких ореол, сбой функций сердца на фоне повышенного давления в легких. Состояние начинает негативно отражаться на периферическом кровообращении, приводя к снижению насыщаемости кислородом или полном прекращении его подачи в мозг.

Особенность ХСН у пациентов – появление одышки даже в состоянии покоя. Дополнительные признаки:

- посинение губ, нижних конечностей;

- кашель;

- отечность на лице.

Симптомы усиливаются в ночные часы на фоне перераспределения крови из полости брюшины и нижних конечностей в грудную клетку и создания излишней нагрузки на сердце, именно в лежачем положении.

Осложнения хронической сердечной недостаточности:

- отек легких, бронхоспазм, признаки удушья в случае скопления жидкости и застоя крови, перекрытия просвета дыхательных путей;

- полиорганная недостаточность или Чейна-Стокса, когда дыхание периодически нарастает или становится прерывистым.

4 степень сердечной одышки, боли в сердце – тяжелое состояние. Пациент вынужден принимать сидячее положение, чтобы снизить проявления приступов и нагрузку на сердце. Дыхание становится прерывистым, неравномерным. Кислородное голодание, асфиксия мозга – предвестники инсульта, инфаркта.

Факторы риска

В группу риска входят люди преклонного возраста, или с диагнозами врожденный порок сердца, пролапс митрального клапана.

Спровоцировать сердечную одышку могут:

- недостаточность левых отделов сердца;

- застойные явления в лёгких;

- снижение сердечных выбросов;

- психовегетативные факторы: страх, тревога, неврозы, депрессия, волнение;

- расстройства вегетативной системы.

Причины возникновения

Основные причины возникновения – физиологические или кардиологические:

- поднятие тяжестей;

- подъем по лестнице;

- изнурительные пробежки на длительные дистанции;

- излишняя потливость;

- ВСД, психовегетативный синдром при вегетативно-сосудистом кризе;

- ожирение с возникновением чувства удушья, нехватки кислорода;

- тахипноэ, поверхностное учащенное дыхание на фоне осложнений перенесенной накануне вирусной инфекции;

- деформация, искривление позвоночника;

- сколиоз грудной клетки;

- анемия;

- беременность (3 триместр) по мере увеличения нагрузки на сердце и организм в целом;

- кардиопатия;

- ишемия сердца;

- сужение митрального клапана (стеноз);

- артериальная гипертензия;

- приобретенный (врожденный) порок сердца;

- инфаркт миокарда.

Симптомы

Сердечная одышка – признак недостаточности кровообращения, раздражения дыхательного центра, развития сердечной недостаточности. Если игнорировать и не обращаться к врачам, то ожидать можно:

- снижение поступающего кислорода в кровь;

- нарушение вентиляции легких;

- развитие тканевой гипоксии, кислородного голодания;

- приступы аритмии, тахикардии, стенокардии.

Основной симптом при сердечной одышке – затрудненность на вдохе сначала после физических нагрузок, со временем – в состоянии покоя, лежачем положении. Дополнительные признаки:

- хрипы в легких;

- зябкость рук;

- отечность ног с увеличением в вечернее время;

- учащение сердцебиения.

Сердечной недостаточности характерно артопноэ (одышка в положении «лежа») или пароксизмальная форма развития при тяжелом течении болезни с появлением признаков:

- приступообразный кашель с отхождением пенистой (прозрачной) мокроты и холодного пота;

- синюшность покровов кожи;

- слабость;

- разбитость.

Признаки указывают на застойные явления крови в малом круге кровообращения, опухание слизистой, выпот жидкости из сосуда в просвет легочных альвеол.

Диагностика

Распознать истинные причины одышки сердца может кардиолог, к которому и нужно обратиться за помощью, лечением.

Справка: Легочная и сердечная одышка – разные симптомы. При легочной – скапливается мокрота в легких, при сердечной – нарушается циркуляция крови в малом круге кровообращения.

Задача врачей – выявить первичные причины проявления и выслушать жалобы на одышку у пациентов. Диагностика – дифференциальная. Методы:

- ЭхоКГ;

- изотопная вентрикулография: исследование, выявляющее измерение фракций крови при выбросах в момент физической активности пациента или пребывания в покое;

- коронарная ангиография;

- рентген грудной клетки;

- электрокардиограмма.

Важно составить полную картину заболевания, выявить возможные повреждения сосуда для разработки правильной лечебной тактики.

Лечение на разных этапах

Если дыхание поверхностное на фоне ОРВИ, гриппа, что часто бывает у детей, то состояние нормализуется по мере прохождения инкубационного периода основного заболевания. Но коварство вирусных инфекций — осложнения, переход воспалительного процесса на бронхи, что и приводит к нарушению дыхания, бронхоспазмам, одышке, хрипам.

Если появилась одышка при ходьбе и вызвана дыхательной недостаточностью, то основная цель – снизить нагрузку на сердце, расширить протоки бронхов для выведения скопившейся мокроты.

- метилксантины (Эуфиллин);

- холинолитики (Платифиллин);

- антигистамины (Фенистил, Пипольфен, Кларитин);

- спазмолитики (Но-Шпа);

- холиноблокаторы (Беродуал, Атровент);

- адреномиметики (Кленбутерол, Сальбутамол);

- глюкокортикоиды в ингаляциях;

- гликозиды (Дигоксин, Коргликон);

- ингибиторы АПФ для профилактики сердечной недостаточности;

- мочегонные препараты (Фуросемид) для снижения нагрузки на сердечнососудистую систему.

Если выявлены ларингоспазмы у детей с появлением одышки, как осложнения гриппозной инфекции (бронхит), приведшей к нарушению дыхательных функций, то назначается щадящая терапия:

- горчичники;

- холинолитики (Платифиллин);

- препараты для разжижения мокроты (АЦЦ, Амброксол, Мукалтин, Бромгексин);

- диуретики (Гипотиазид, Верошпирон, Фуросемид, Диакарб) для снижения застойных явлений;

- антагонисты кальция (Нитросорбид, Каптоприл) при лечении легочной гипертензии;

- отхаркивающие средства для снижения нагрузки на сердце, расширение бронхов, снятия одышки.

Дополнительно проводится оксигенотерапия путем подачи увлажненного кислорода для урегулирования дыхательных функций. Пациентам рекомендована дыхательная гимнастика, физиопроцедуры.

Важно понимать, что сердечная одышка – симптом. Лечение нужно направить на устранение первопричин, приведших к состоянию. Если не удается купировать компенсировать сердечную недостаточность и устранить одышку медикаментозными средствами, то показана хирургическая операция по установке кардиостимулятора, пересадки желудочков сердца, устранение клапанных пороков.

Хирургические методы не применяются, если одышка – временное явление, а нарушения в сердечно-сосудистой системе после проведения диагностики – незначительные.

Осложнения

Опасность представляет хроническая сердечная недостаточность (ХСН), когда нарушен газообмен, обмен веществ. Если не лечить основное заболевание на раннем этапе, то одышка станет беспокоить постоянно, приведет к осложнениям:

- кардиальная сердечная астма с приступами удушья;

- чувство нехватки воздуха;

- спад АД;

- отечность в легких.

По мере увеличения давления в легочных сосудах и малом круге кровообращения наблюдаются:

- приступы удушья;

- клокотание в области сердца;

- набухание околосердечных вен;

- отхождение холодного пота;

- эмфизема легких при застойных явлениях в малом круге кровообращения;

- пневмосклероз из-за снижения эластичности сосудов, тканей в легких;

- цианоз;

- удушье, забивающий кашель по ночам;

- кровохарканье;

- закупорка просвета, тромбоэмболия легочных сосудов.

Прогноз

Одышка — не самостоятельное заболевание, но признак сердечной патологии, нарушения газообмена в легких. Избавиться от одышки невозможно, пока не будет вылечено основное заболевание. Сердечная патология приводит к смертности в случае дистрофических видоизменениях у 60% пациентов. Компенсировать недостаточность и продлить жизнь удается на начальных этапах развития.

Профилактика заболевания

Сердечная одышка связана с нарушением функций сердца. Избежать патологии можно, если:

- вести здоровый образ жизни;

- отказаться от вредных привычек;

- больше двигаться, гулять на свежем воздухе;

- устранить стрессы, нервозность, перенапряжение;

- дозировать физические нагрузки;

- ограничить прием поваренной соли;

- держать под контролем показатели артериального давления;

- чаще проветривать помещение;

- приподнять изголовье кровати на 5°, чтобы голова во сне немного возвышалась;

- не затягивать с диагностикой, походом к врачам, если одышка стала навязчивым явлением даже в состоянии покоя.

Сердечная недостаточность, отек легких – сложные заболевания с негативными последствиями. Если появилась одышка в состоянии покоя – сигнал, что бездействовать уже нельзя. Нужно записаться на прием к врачу и пройти полную диагностику, чтобы специалист составил эффективный план лечения.

Источник

Многообразие синдрома одышки при гипертонической болезни

Абросимов Владимир Николаевич, докт. мед. наук, профессор, зав. кафедрой терапии ФДПО с курсом семейной медицины ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия

Глотов Сергей Иванович, канд. мед. наук, доцент кафедры терапии ФДПО с курсом семейной медицины ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия

Жукова Лидия Анатольевна, канд. мед. наук, доцент кафедры терапии ФДПО с курсом семейной медицины ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия

Алексеева Елена Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры терапии ФДПО с курсом семейной медицины ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия

Реферат. Цель исследования — изучение особенностей синдрома одышки у больных гипертонической болезнью. Материал и методы. Было обследовано 80 больных гипертонической болезнью с синдромом одышки в возрасте от 35 до 62 лет, из них с I стадией гипертонической болезни — 35 человек; со II стадией — 45. Особенность группы состояла в том, что помимо жалоб, типичных для ГБ, больные отмечали одышку, выраженность которой не соответствовала степени функциональных изменений сердечно-сосудистой системы. Проводилосьсследование функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, включающее ЭКГ, УЗИ сердца, спирографию, оценку газового и кислотно-основного состояния крови, капнографию. Капнографическое исследование проводилось с помощью газоанализатора «Нормокап-200-OXY» фирмы «Датекс» (Финляндия).

Психофизиологическая оценка степени одышки осуществлялась с применением шкалы Борга и визуальной аналоговой шкалы. Для выявления гипервентиляционных состояний и определения степени их тяжести применялся психологический опросник департамента пульмонологии Наймигенского университета методом анкетирования с оценкой симптомов по 4-балльной шкале. Результаты и их обсуждение. Выявлено, что у 41 больного гипертонической болезнью (26 пациентов с I стадией, 15 — со II стадией) с гипокапническим типом вентиляции отмечались жалобы на одышку, усиливающуюся при физической нагрузке, характеризуемую больными как «чувство нехватки воздуха», «дыхательный дискомфорт», «стеснение в грудной клетке», гаспы, сухой кашель.

Гиперкапнический тип дыхательных нарушений у больных гипертонической болезнью был диагностирован у 12 больных. У 7 больных гипертонической болезнью II стадии отмечалась лабильность типов вентиляции в разные моменты исследования, а у 4 больных гипертонической болезнью I стадии и у 16 больных II стадии выявлен нормокапнический тип вентиляции с разнообразными дыхательными нарушениями. Заключение. У половины обследованных больных причиной синдрома одышки явилось наличие гипервентиляционного синдрома.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, гипервентиляционный синдром, одышка.

Введение. Сложнейшей проблемой клинической медицины является одышка (диспноэ). Термин одышка (учащенное и затрудненное дыхание) обычно используется для характеристики субъективных ощущений дыхательного дискомфорта у пациентов с патологией органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и заболеваний не терапевтического профиля.

Одышка (по Гиппократу — астма) обозначает затруднение дыхания в результате любой причины. В словаре медицинских терминов дается такое определение: «одышка — нарушение ритма, глубины дыхания или повышение работы дыхательных мышц, проявляющееся, как правило, субъективным ощущением недостатка воздуха или затруднения дыхания».

В англоязычной литературе часто используется термин dyspnea (диспноэ), иногда используются иные дефиниции — difficulty breathing (затрудненное дыхание); uncomfortable breathing (некомфортное дыхание) и др. Эта терминологическая неоднородность свидетельствует о клиническом многообразии синдрома одышки и о сложности лежащих в ее основе патофизиологических механизмов. Одышка — результат необходимости форсировать дыхание; в данном явлении всегда присутствует субъективный компонент, но далеко не всегда возможно выявление объективных признаков, причем иногда тахипноэ, полипноэ, аритмия дыхания не ощущаются пациентом.

Г.Ф. Ланг выделял одышку субъективную, которая сопровождается чувством недостатка воздуха, и объективную, с изменением характера вентиляции, причем эта одышка может не сопровождаться ощущением недостатка воздуха [10].

Значительный вклад в клиническое толкование одышки внесли отечественные ученые Б.Е. Вотчал, А.Г. Дембо, Ю.А. Андрианов, В.Г. Бокша, И.С. Бреслав [3], Р.С. Винницкая, М.И. Масуев [11], М.Е. Маршак, Н.А. Магазанник, В.А. Сафонов, Л.А. Шик, А.Г. Чучалин и др.

В 80—90-е гг. XX столетия активизировался интерес как клиницистов, так и патофизиологов к данной проблеме, стало развиваться новое направление — одышка при гипервентиляционном синдроме (ГВС).

Основоположниками учения о ГВС явились В.Н.Абросимов [1, 14], Н.Н. Аверко [2], С.И. Овчаренко [7, 8], Ю.Ю. Бяловский [4, 5, 6], L.P. Malmberg [19] и др.

Право на существование получили ранее не использовавшиеся термины: «unknown dyspnea», «clinically unexplained dyspnea» — клинически непонятная, необъяснимая, диспропорциональная одышка [12, 18].

По мере углубления в патофизиологические механизмы одышки проблема предстает все более сложной, особенно в рамках различных ее вариантов. При ГВС существует разнообразие изменений паттерна дыхания. Дыхание может проявляться быстрыми, аритмичными, поверхностными вдохами (гаспами), преобладанием грудного типа. При наличии гиперреактивности бронхов в структуре ГВС выявляется паттерн «хрупкого» дыхания с ощущением нерегулярности (неравномерности) дыхательных движений. В случаях, где прослеживаются явления вентиляционной недостаточности по рестриктивному типу, появляется феномен «тяжелого дыхания».

У части пациентов в условиях повышения бронхиальной проходимости могут усиливаться и без того нарушенные вентиляционно-перфузионные соотношения в основном за счет увеличения «мертвого» пространства — паттерн «пустого» дыхания [7, 8].

Многообразие вариантов одышки иллюстрирует тот факт, что нет и, видимо, не может быть единой, универсальной теории, объясняющей данный синдром. «Дыхательный физиолог, предлагающий унитарное объяснение одышки, должен пробудить те же подозрения, что и архиепископ, предлагающий льготный билет на Небеса» (Campbell E.J.M., 2000).

Приблизительно каждый пятый больной гипертонической болезнью (ГБ) жалуется на одышку. Одышка у данного контингента отличается клиническим и патофизиологическим разнообразием.

Достаточно часто синдром одышки возникает вследствие развития при ГБ сердечной недостаточности на фоне «гипертонического» ремоделирования сердца, симметричной либо асимметричной гипертрофии его отделов, дегенеративной перестройки клапанных структур с формированием клапанной регургитации, диастолической и/или систолической дисфункции; у части больных — вследствие развития вторичной легочной гипертензии (пассивная венозная).

Среди возможных вариантов нарушений дыхания у больных ГБ достаточно частым является развитие синдрома гипопноэ/апноэ сна. Ряд исследователей отмечает, что одышка тем выраженнее, чем более частые и длительные периоды апноэ и гипопноэ имеются у больных ГБ [9].

У пациентов с длительными и частыми периодами апноэ имеет место злокачественное и рефрактерное к лечению течение ГБ, нарушение бронхиальной проходимости и функции внешнего дыхания. Гипоксемия сохраняется у некоторых больных с синдромом сонного апноэ и в дневное время, поэтому причин для возникновения и усугубления течения ГБ вполне достаточно, так же как для возникновения нарушений в системе регуляции дыхания. Достаточно значимое воздействие гипоксии, гиперкапнии и ацидоза на дыхательный центр, баро- и хеморецепторы. Патоморфологические исследования, проведенные у больных ГБ, показали, что в структурах, контролирующих дыхание, отмечаются изменения, которые, вероятно, и обусловливают различные по форме нарушения регуляции дыхания, включая ГВС и синдром гипопноэ/апноэ сна. Были выявлены некоторые особенности в морфологии артериальных хеморецепторов, в частности увеличенные каротидные тельца, гиалиноз стенок мелких артериальных сосудов. Предполагается, что артериальная гипертония приводит к редукции кровотока в хеморецептивной ткани и ишемической стимуляции артериальных хеморецепторов, что вызывает более низкий порог возбуждения артериальных хеморецепторов [20, 21].

В механизмах формирования одышки у больных ГБ определенное значение имеют нарушения системы регуляции дыхания.

Так, М. Маттес среди различных форм расстройств дыхания выделял одышку, «которая особенно часто встречается у гипертоников и которая должна быть отделена от обыкновенной одышки, свойственной каждой недостаточности циркуляции» [4, 13].

А.Л. Мясников ссылался на мнение Staub [15], который предполагал, что «в мозгу происходит интеграция периферических импульсов, в результате которых создается нормальная или патологическая сосудистая реакция». Причина одышки больных ГБ лежит в местных расстройствах кровообращения в области дыхательного центра. «Церебральная астма гипертоников» — приступы удушья, возникающие без явлений недостаточности левого желудочка.

Один из нередко встречающихся вариантов синдрома одышки у больных ГБ — гипервентиляционный синдром (ГВС). По данным В.В. Щекотова и соавт. (2011), частота ГВС при ГБ составляет 83%; структура его неоднородна — явный («позитивный»), стабильный, лабильный. У больных ГБ гипервентиляция и эндотелиальная дисфункция ассоциированы. Дисфункция эндотелия в его исследованиях верифицирована с помощью определения количества десквамированных эндотелиоцитов в плазме по методу Hladoveck (1978) и оценки активности фактора Виллебранда. Компрессионная проба на комплексе Puls ?Wade демонстрирует функциональное состояние эндотелия [16, 17].

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей синдрома одышки у больных ГБ I и II стадий (по классификации ВНОК, 2010).

Материал и методы. В исследование не включали больных ГБ III стадии, с резистентным гипертензивным синдромом, больных с симптоматической АГ, пациентов с дыхательной недостаточностью различного генеза, сочетанием ГБ с любой патологией бронхолегочной системы, ИБС, ожирением (ИМТ ?30 кг/м2), сахарным диабетом, хронической почечной и печеночной недостаточностью, выраженной неврологической патологией, с апноэ/гипопноэ сна, а также с тяжелой психической патологией.

Было обследовано 80 больных ГБ с синдромом одышки в возрасте от 35 до 62 лет [средний возраст составил (45,8±1,7) года], из них с I стадией ГБ — 35 человек (15 мужчин и 20 женщин); со II стадией ГБ — 45 человек (15 мужчин и 30 женщин). Особенность этой группы состояла в том, что помимо жалоб, типичных для ГБ, больные отмечали одышку, выраженность которой не соответствовала степени функциональных изменений сердечно-сосудистой системы.

В 75% случаев одышка трактовалась больными как ощущение нехватки воздуха, затрудненного дыхания, невозможности полного вдоха, выдоха, в 25% случаев — чувство преграды в груди, тяжесть в грудной клетке. Давность появления одышки составила в среднем 3,5 года с момента диагностики заболевания.

Всем больным проводилось исследование функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, включающее ЭКГ, УЗИ сердца с оценкой глобальной сократимости миокарда, спирографию, оценку газового и кислотно-основного состояния крови, капнографию.

Капнографическое исследование проводилось с помощью малоинерционного газоанализатора «Нормокап-200-OXY» фирмы «Датекс» (Финляндия).

Регистрация капнограммы осуществлялась при спокойном дыхании пациента, при этом определялось парциальное напряжение углекислоты в альвеолярном воздухе (РаСО2) и проводилась качественная оценка архитектоники кривой. Проба с произвольной гипервентиляцией (ППГВ) осуществлялась в положении лежа. Пациент дышал максимально глубоко и часто в течение одной минуты. Во время одноминутной гипервентиляционной пробы и 5-минутного восстановительного периода непрерывно регистрировалась капнограмма с помощью капнографа. Нагрузочные тесты проводились в утренние часы в кабинете, оснащенном препаратами для оказания неотложной помощи. Рассчитывались следующие показатели: РаСО2 и число дыхательных движений исходно, в конце пробы, на 1, 3, 5-ймин восстановительного периода, отношение исходного уровня РаСО2 к уровню РаСО2 на 3-й и 5-й мин восстановительного периода [4, 22].

Психофизиологическая оценка степени одышки осуществлялась с применением шкалы Борга и визуальной аналоговой шкалы. Для выявления гипервентиляционных состояний и определения степени их тяжести применялся психологический опросник департамента пульмонологии Наймигенского университета (Голландия, 1987) методом анкетирования с оценкой симптомов по 4-балльной шкале [14].

Результаты и их обсуждение. При проведении УЗИ сердца у больных ГБ I стадии патологии выявлено не было. У больных ГБ II стадии отмечалось достоверное увеличение конечно-диастолического и конечно-систолического размера левого желудочка при сохраненной глобальной сократимости.

При исследовании функции внешнего дыхания (ФВД) у больных ГБ отклонений спирографических показателей от должных величин не отмечено. У 6 больных ГБ (с клиникой ГВС) отмечались умеренные отклонения от должных величин ФВД. По мнению некоторых авторов, гипервентиляция может привести к снижению функциональных легочных проб — «фальшивому результату» [7, 8].

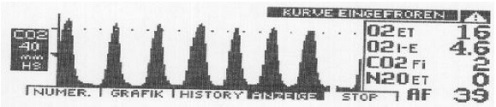

Показатели газового состава (PaO2 и PaCO2) и кислотно-основного состояния артериальной крови не отклонялись от нормальных значений. Изучение обмена СО2 и параметров регуляции дыхания продемонстрировали наличие разнообразных изменений содержания PаCO2 в выдыхаемом альвеолярном воздухе в группе обследованных больных. Был выявлен гипокапнический, гиперкапнический, нормокапнический тип вентиляции с аритмиями дыхания.

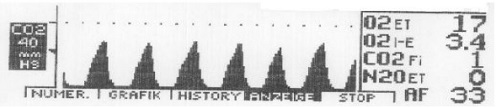

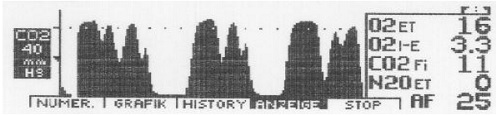

В группе больных ГБ ?I стадии определялся гипокапнический тип вентиляции исходно или после проведения пробы с произвольной гипервентиляцией. У 41 больного ГБ (26 пациентов с I стадией, 15 пациентов со II стадией) с гипокапническим типом вентиляции отмечались жалобы на одышку, усиливающуюся при физической нагрузке, характеризуемую больными как «чувство нехватки воздуха», «дыхательный дискомфорт», «стеснение в грудной клетке», частые «тоскливые вздохи» (гаспы), сухой кашель. Беспокоили боли в грудной клетке без четкой локализации, сопровождающиеся головокружением, парестезиями, тремором, обмороками, судорожным синдромом. У 5 больных ГБ I стадии отмечались разнообразные аритмии дыхания, гаспы 5—7 в мин.

Гиперкапнический тип дыхательных нарушений у больных ГБ был диагностирован у 12 больных.

Эти больные характеризовали одышку как «неудовлетворенность дыханием», «недостаток воздуха», потребность в глубоких вздохах, после которых отмечалось облегчение. Отсутствовала связь одышки с физической нагрузкой.

У 7 больных ГБ II стадии отмечалась лабильность типов вентиляции в разные моменты исследования.

У 4 больных ГБ I стадии и у 16 больных II стадии отмечался нормокапнический тип вентиляции с разнообразными дыхательными нарушениями.

Типы капнографических кривых у больных ГБ представлены на рис. 1—4.

Нормокапнический тип вентиляции

Гипокапнический тип вентиляции (при ГВС)

Гиперкапнический тип вентиляции

Аритмия дыхания

По шкале Борга и визуальной аналоговой шкале степень субъективного восприятия одышки варьировала от 2 до 7,3 балла (от слабой до очень тяжелой).

Не было отмечено связи между длительностью течения ГБ и степенью восприятия одышки. У 22 больных ГБ с гипокапническим типом вентиляции с помощью психологического опросника определялся гипервентиляционный синдром легкой или средней степени тяжести (25—38 баллов). У 6 больных ГБ с синдромом одышки диагностирован гипервентиляционный синдром тяжелой степени (56—58 баллов). Значения РаСО2, зафиксированные капнографически, прямо коррелировали с предполагаемой степенью тяжести гипокапнического состояния (РаСО2 = 30 мм рт.ст. и ниже). Диагностическая значимость психофизиологической тест-анкеты при выявлении гипокапнических состояний с учетом капнографических данных составила 70—80% в основной группе.

Заключение. Таким образом, у ряда больных ГБ I и II стадий отмечается одышка, связанная с функциональными нарушениями дыхания, объективизация которой может осуществляться с помощью капнографического исследования с проведением пробы с произвольной гипервентиляцией. При этом у 50% больных ГБ с синдромом одышки выявлялся гипокапнический тип вентиляции (клиника ГВС); у 15% — гиперкапнический тип дыхательных нарушений, в 25% случаев определялись нормальные значения парциального напряжения углекислого газа в альвеолярном воздухе, у 10% пациентов отмечена вариабельность РаСО2. У большинства пациентов отмечалась аритмия дыхания. Капнография является ценным методом диагностики и дифференциальной диагностики у больных с неясной и необъяснимой одышкой.

Психологический опросник департамента пульмонологии Наймигенского университета (Голландия) позволяет выявить гипокапнические состояния и определить степень их тяжести. У определенного количества больных причиной одышки являются сложные механизмы дисрегуляции контроля вентиляции на фоне кортикальной, симпатико-адреналовой и гипоталамической дисфункции, о чем свидетельствуют такие факторы, как неустойчивость паттерна дыхания, высокая частота выявления гипокапнического типа вентиляции. Несомненно, что наличие ГВС провоцирует подъемы АД, нарушает качество жизни, и лечение данных пациентов требует не только, а иногда даже не столько антигипертензивной терапии, сколько коррекции ГВС с подключением в схемы лечения психотропных препаратов и дыхательной гимнастики.

Литература

1. Абросимов, В.Н. Гипервентиляционный синдром в клинике практического врача / В.Н. Абросимов. — Рязань, 2001. — 136 с.

2. Аверко, Н.Н. Количественная оценка гипервентиляционного синдрома / Н.Н. Аверко, А.М. Чернявский, Т.В. Кузнецова // Одышка и ассоциированные синдромы: сб. науч. ст. — Рязань, 2005. — С.57—63.

3. Бреслав, И.С. Регуляция дыхания / И.С. Бреслав, В.Д. Глебовский. — Л.: Наука, 1981. — 280 с.

4. Бяловский, Ю.Ю. Капнография в общеврачебной практике / Ю.Ю. Бяловский, В.Н. Абросимов. — Рязань, 2007. — 142 с.

5. Бяловский, Ю.Ю. Процессуальный мотив деятельности и переносимость увеличенного сопротивления дыханию / Ю.Ю. Бяловский // Российский медикобиологический вестник им. академика И.П. Павлова. — 2001. — № 3/4. — С.92—98.

6. Бяловский, Ю.Ю. Условный дыхательный рефлекс на увеличенное сопротивление дыханию как экспериментальная модель адаптивной деятельности / Ю.Ю. Бяловский // Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. — 2012. — № 2. — С.75—84.

7. Гипервентиляционный синдром при бронхиальной астме, гипертонической болезни и органном неврозе. Клиническая картина и функция внешнего дыхания / С.И. Овчаренко [и др.] // Клиническая медицина. — 2004. — № 3. — C.32—36.

8. Гипервентиляционный синдром. Сопоставление клинической картины и функции внешнего дыхания при бронхиальной астме, гипертонической болезни, паническом расстройстве / С.И. Овчаренко [и др.] // Пульмонология. — 2004. — № 4. — C.16—21.

9. Зильбер, А.П. Синдромы сонного апноэ: клиническая физиология, лечение, профилактика / А.П. Зильбер. — Петрозаводск, 1994. — 183 с.

10. Ланг, Г.Ф. Гипертоническая болезнь / Г.Ф. Ланг. — Л., 1950. — 494 с.

11. Масуев, А.М. Аритмия дыхания в клинике внутренних болезней: автореф. дис. … канд. мед. наук / А.М. Масуев. — М., 1957. — 15 с.

12. Мадьяр, И. Дифференциальная диагностика заболеваний внутренних органов / И. Мадьяр. — Будапешт, 1987. — Т. 1. — 310 с.

13. Маттес, М. Учебник дифференциальной диагностики внутренних болезней / М. Маттес. — М., 1936. — 480 с.

14. Применение методов клинического шкалирования и вопросников в пульмонологии / В.Н. Абросимов [и др.]. — Рязань, 2011. — 87 с.

15. Руководство по внутренним болезням / под ред. А.Л. Мясникова. — М.: Медицина, 1964. — Т. 2. — 613 с.

16. Щёкотов, В.В. Гипервентиляция как фактор риска эндотелиальной дисфункции у больных гипертонической болезнью / В.В. Щёкотов, П.Н. Варламов, П.И. Урбан // Медицинский альманах. — 2011. — № 3 (15). — С.76—77.

17. Щёкотов, В.В. Гипертоническая болезнь с гипервентиляционным синдромом и маркеры повреждения эндотелия / В.В. Щёкотов, П.Н. Варламов, П.И. Урбан // Современные проблемы заболеваний внутренних органов человека: материалы Первого съезда терапевтов Приволжского федерального округа РФ. — Пермь, 2011. — С.58—62.

18. Adams, L. The measumurunt of breathlessness induced in norval subjumts ivalidity of two sealing thechnigues / L.Adams, R. Lane, A. Guz // Clin. Sci. — 1985. — Vol. 69, № 1. — P.7—16.

19. Malmberg, L.P. Hyperventilation syndrome / L.P. Malmberg, K. Tammminen, A.R. Sovijarvi // Thorax. — 2001. — Vol. 56, № 1. — P.85—86.

20. Nanduri, R. Peripheral chemoreceptors in health and disease / R. Nanduri // Journal of Applied Physiology. — 2004. — Vol. 96. — P.359—366.

21. Nasr, N. Baroreflex sensitivity is impaired in bilaterab carotid atherosclerosis / N. Nasr, A. Traon // Stroke. — 2005. — Vol. 36. — P.1891—1895.

22. Robert, E. End-Tidal Carbon Dioxide Monitoring. Protocols for Practice / E. Robert // Critical Care Nurse. — 2003. — Vol. 23. — P.83—88.

A variety of dyspnea in patients with hypertensive disease

Abrosimov Vladimir N., D. Med. Sci., Professor, Head of the Department of postgraduate education of therapy with a course of family medicine of Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

Glotov Sergei I., C. Med. Sci., associate professor of the Department of postgraduate education of therapy with a course of family medicine of Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

Zhukova Lydia A., C. Med. Sci., associate professor of the Department of postgraduate education of therapy with a course of family medicine of Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

Alekseeva Elena A., C. Med. Sci., assistant of professor of the Department of postgraduate education of therapy with a course of family medicine of Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia.

Abstract. Aim. To investigate the characteristics of dyspnea in patients with hypertensive heart disease (HHD). Material and methods. 80 patients with HHD and dyspnea at the age from 35 to 62 (35 HHD-I); 45 with HHD-II were examined. The specific of the group was that besides typical complaints, patients noticed dyspnea, intensity of which didn’t correspond to the degree of functional changes of the cardiovascular system. Examination of functional condition of the cardiovascular and respiratory systems, including ECG, heart ultrasound, spirography, and assessment of gasand acid-base balance of blood, capnography was carried out. Capnographic examination was carried out using gas analyzer «Normocap-200-OXY» («Datex», Finland). Psychophysiological assessment of the degree of dyspnea was carried out with the use of

Borg scale and visual analogue scale. For detection of hyperventilation and its severity we used 4-scored scale Nijmegen questionnaire. Results and discussion. 41 patients with HHD (26 HHD-I, 15 HHD-II stage) with hypocapnic type of ventilation had dyspnea complaints, dyspnea intensified during physical exertion. Patients characterized it as «feeling of lack of air», «breathing discomfort», «restraint in the chest», gasps, dry cough. Hypercapnic type of breathing disorders in patients with HHD was diagnosed in 12 patients. Lability of ventilation types at different moments of investigation was marked in 7 patients with HHD-II stage, normocapnic type of ventilation with various breathing disorders was marked in 4 patients with HHD-I and 16 patients of HHD-II stage. Conclusion. In half of the examined patients hyperventilation syndrome was the reason of dyspnea.

Key words: hypertensive heart disease, hyperventilation syndrome, dyspnea.

Источник