Пищевые цепи. Трофические уровни

ГЛАВА 3. ЭКОСИСТЕМНАЯ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Состав и структура экосистемы.

Экосистема является основным объектом изучения экологии, она образованы живыми организмами и факторами неживой (абиотической) среды, которые связаны друг с другом и находятся в постоянном взаимодействии.

Экосистема – совокупность в определенном пространстве живых организмов и среды их обитания, связанных информационными и вещественно-энергетическими взаимодействиями.

В экологию термин «экосистема» был введен английским ботаником А. Тенсли в 1935 году [1]. К экосистемам относят как искусственные простые комплексы (аквариум, космический корабль, горшок с цветком), так и естественные сложные комплексы (лес, озеро). Живые и неживые компоненты этих комплексов оказывают взаимное влияние друг на друга, за счет чего осуществляется поддержание жизни на Земле.

Экосистемы можно разделить на две большие группы: водные и наземные.

Абиотический компонент наземной экосистемы называется биотопом или экотопом (гр. topos — место) и включает в себя всю совокупность условий неживой природы (ландшафт, почвенные и климатические условия).

Биотический компонент наземной экосистемы называется биоценозом и представляет собой множество всех живых организмов, обитающих в данном экотопе. (рис.3.1).

Поскольку абиотические и биотические компоненты в рамках экосистемы неразрывно связаны друг с другом биоценоз невозможно изучать в отрыве от биотопа, поэтому используют понятие – биогеоценоз (биотоп+биоценоз).

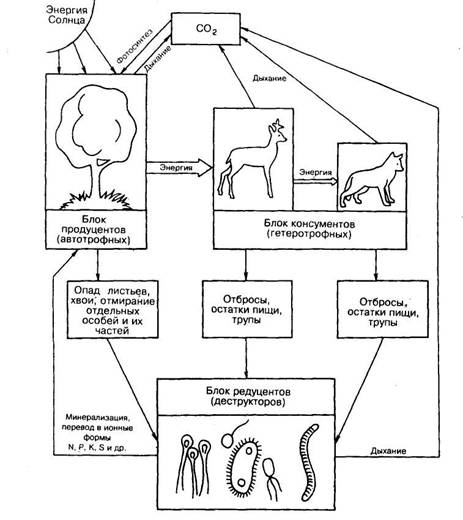

Рис. 3.1 Структура экосистемы [1]

Биогеоценозом является совокупность биотических и абиотических компонентов в рамках определенного участка земной поверхности. Термин «биогеоценоз» был введен В.Н. Сукачевым в 1942 г. [2]. В отличие от экосистемы к биогеоценозу относятся лишь природные образования (луг, лес и т.п.), поэтому эти два термина не являются синонимами. Понятие экосистемы более широкое, поскольку подразумевает любую совокупность организмов и абиотических факторов среды обитания, т.е. относится как к природным, так и искусственным комплексам.

Экосистема не зависит от внешних источников веществ и энергии, кроме энергии солнечного света, в рамках экосистемы осуществляется круговорот веществ. Биосфера нашей планеты является самой крупной экосистемой.

В не зависимости от размеров экосистемы обычно не имеют четких границ, между ними существует переходная зона, называемая экотоном.

В экотонеобитают представители обеих смежных экосистем, а так же могут встречаться виды живых организмов, не относящихся к данным экосистемам, поэтому экотон характеризуется большим разнообразием организмов.

По типу питания все живые организмы можно разделить на две большие группы – автотрофы и гетеротрофы.

Автотрофы способны самостоятельно производить органическое вещество своего тела из неорганических (от лат. auto-сам, troрhe-пища, т.е. «сами являющийся пищей»).

Гетеротрофы потребляют готовое органическое вещество, посредством питания другими организмами или продуктами их жизнедеятельности (гр. heteros — другой, trophe — пища, т.е. «питающиеся другими»).

В зависимости от источников питания биотические компоненты можно разделить на три группы.

Первая группа организмов – продуценты (лат. producens – создающий, производящий). Продуценты по типу питания являются автотрофами, они выполняют функцию образования нового органического вещества в экосистеме. В качестве источников питания эти организмы используют простые неорганические вещества: воду, углекислый газ, нитраты, фосфаты и др.). Источниками энергии для таких организмов являются либо солнечный свет, либо энергия химических реакций. На основании используемого источника энергии можно выделить фото- и хемоавтотрофов.

Фотоавтотрофы осуществляют процесс фотосинтеза за счет энергии солнечного света, питательными веществами для них в основном являются углекислый газ и вода. Фотоавтотрофами являются зеленые растения и некоторые бактерии.

В ходе процесса фотосинтеза образуются углеводы и сахара (СН2О)n, являющиеся продуктами питания гетеротрофных организмов.

Фотосинтез (гр. photos – свет, synthesis – соединение, составление) – процесс синтеза клетками растений, водорослей и некоторых бактерий органических веществ из неорганических (CO2, H2O, NH3, PO4 3- ) под воздействием энергии солнечного света. В качестве побочного продукта выделяется кислород.

Хемоавтотрофы используют энергию, образующуюся при химических реакциях. К этой группе принадлежат, например, нитрифицирующие бактерии, окисляющие аммиак до азотистой и затем азотной кислоты:

Химическая энергия (Q), выделенная при этих реакциях, используется бактериями для синтеза органических веществ.

Зеленые растения играют главную роль в синтезе органических веществ. Роль хемосинтезирующих бактерий в этом процессе относительно невелика. Фотосинтезирующими организмами на Земле ежегодно производится около 150 млрд. т органического вещества, аккумулирующего солнечную энергию.

Ко второй группе организмов относятся консументы (лат. consume — потреблять), являющиеся гетеротрофными организмами.

Консументы потребляют готовое органическое вещество в процессе питания и осуществляют процесс разложения органических веществ. Их делят на фаготрофов (rp. phagos — пожирающий) и сапротрофов (гр. sapros — гнилой).

К Фаготрофам относятся в основном крупные животные (макроконсументы), питающиеся непосредственно растительными или животными организмами.

К Сапротрофам относятся как мелкие организмы (муравьи, черви и др.), так и крупные животные (гиены, шакалы, вороны и др.), использующие для питания органические вещества мертвых остатков.

В зависимости от источников питания фаготрофы подразделяются на три основных класса:

— фитофаги (растительноядные) являются консументами первого порядка, питающиеся исключительно растениями. Например, птицы питающиеся семенами, травоядные животные.

— хищники (плотоядные) – консументы второго порядка, питающиеся только растительноядными животными (фитофагами), а также консументы третьего порядка, питающиеся исключительно плотоядными животными. Например, птицы, питающиеся хищными насекомыми, тунец, питающийся сельдью являются вторичными консументами. Ястреб и сокол, которые охотятся на змей и горностаев, а также акула, питающаяся другими рыбами – третичные консументы.

— эврифаги (всеядные) употребляют в пищу как растительную, так и животную пищу (свиньи, крысы, лисы, человек).

Третьей группой организмов являются редуценты (лат. reductio — восстановление), или деструкторы (лат. destructio — разрушение).

Редуценты участвуют в последней стадии разрушения (минерализации) органических веществ, которые они преобразуют в неорганические соединения (СО2, Н2О и др.). Таким образом, редуценты возвращают вещества в круговорот, превращая их в формы, доступные для продуцентов.

Редуцентами являются в основном микроскопические организмы (бактерии, грибы и др.) — микроконсументы.

Редуценты играют существенную роль в круговороте веществ. Обеспечивая переработку органических остатков и предотвращая их накопление в биосфере, редуценты восстанавливают запасы минеральных веществ, необходимые продуцентам.

В каждом биоценозе облик определяется одним или несколькими видами. Например, в лесу может сосуществовать несколько десятков видов растений, но только один или два вида дают 90% древесины. Такие виды называют доминирующими. Те виды, которые живут за счет доминирующих видов являются предоминантами (например, насекомые, обитающие на сосне).

Некоторые виды осуществляют средообразующую функцию и являются эдификаторами (от лат. эдификатор — строитель). В качестве примера можно привести таежные еловые леса, где под пологом ели создается особый микроклимат (затененность, повышенная влажность воздуха), обеспечивающий существование специфических видов животных и растений.

Поскольку все виды в биоценозе связаны с доминирующими видами и эдификаторами, формируются своеобразные структурные единицы – консорции.

Консорция (от лат. консорциум –сотоварищество) представляет собой совокупность популяций организмов, жизнедеятельность которых в пределах одного биоценоза связана с центральным видом – автотрофным растением.

Центральным видом, как правило, является эдификатор, который определяет особенности биоценоза. Популяции остальных видов консорции образуют ее ядро. В качестве примера консорции можно привести растение со всеми организмами, которые связаны с ним (паразиты, вредители и др.).

Распределение организмов в биогеоценозе имеет ярусный характер. Ярусность обусловлена вертикальным расслоением биоценоза на разновысокие структурные части. Ярусность наиболее четко выражена в растительных сообществах. Органы питания растений располагаются на разной глубине (или высоте), благодаря чему могут свободно сосуществовать. За счет ярусного строения биогеоценоза обеспечивается увеличение плотности популяции, ослабление конкуренции между видами, более полному и разнообразному использованию условий среды.

В лесу выделяют шесть ярусов:

1. Ель, сосна, осина, береза (деревья первой величины)

2. рябина, черемуха (деревья второй величины)

3. шиповник, лещина (кустарники)

4. багульник, иван-чай (подлесок из высоких кустарничков и крупных трав)

5. клюква, кисличка ( низкие кустарнички и мелкие травы)

6. напочвенные лишайники, мхи.

Разнообразие организмов по видам и формам питания создает сложные трофические (пищевые) взаимодействия. Одни из них производят продукцию, другие потребляют, третьи преобразуют ее в неорганическую форму, создавая цепь последовательной передачи вещества от одних организмов к другим, которая называется трофической цепь.

Пищевые цепи. Трофические уровни

Живые организмы в рамках биогеоценоза различаются по способам ассимиляции веществ и энергии. Продуценты (растения и некоторые бактерии) наращивают свою биомассу за счет потребления неорганических веществ и солнечного света, животные в отличие от растений и бактерий получают энергию из органического вещества, созданного продуцентами. Следовательно, в биогеоценозе формируется цепь последовательной передачи веществ и энергии от одних организмов к другим, такая цепь называется пищевой или трофической.

Примерами таких цепей могут служить:

· ягель ® олень ® волк (экосистема тундры);

· трава ® корова ® человек (антропогенная экосистема);

микроскопические водоросли (фитопланктон) ® жучки и дафнии (зоопланктон) ® плотва ® щука ® чайки (водная экосистема) Самый простой пример трофической цепи представлен на рис 3.2.

Среди гетеротрофных организмов существенную часть составляют сапрофаги или детритофаги и сапрофиты (грибы). Сапрофаги — это гетеротрофные организмы, питающиеся остатками растений и животных (мертвым органическим веществом), к ним относятся черви, личинки, гнилостные бактерии, насекомые, участвующие в образовании почвы, донных отложений, торфа. В свою очередь редуценты завершают деструктивную функцию консументов и сапрофагов, полностью минерализуя органические вещества до углекислого газа, воды и минеральных элементов.

.

Рис. 3.2. Пример трофической цепи [1]

Все пищевые цепи можно разделить на две группы:

1) пастбищная цепь, начинающаяся с зеленого растения и далее продолжающаяся пасущимися растительноядными животными (организмами, питающимися растительными живыми клетками или тканями) и хищниками (организмами, поедающими животных)

2) детритная цепь начинается с микроорганизмов, питающихся мертвым органическим веществом, и продолжается детритофагами и хищниками.

Пищевые цепи существуют не изолировано друг от друга, а тесно переплетаются друг с другом, за счет чего образуются пищевые сети.

Пищевые цепи не изолированы одна от другой, а тесно переплетаются друг с другом, образуя, так называемые пищевые сети.

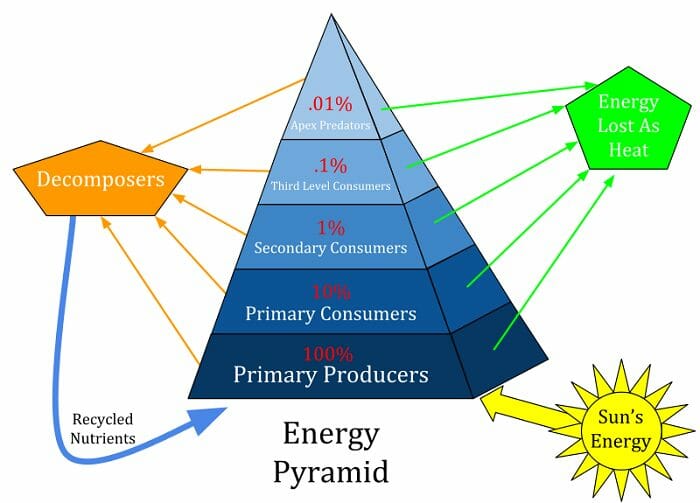

Поскольку каждый организм в пищевой цепи занимает свое определенное место, и получает энергию от солнца через одинаковое количество ступеней в экологии используют понятие трофический уровень.

Трофический уровень — это совокупность организмов, занимающих определённое место в пищевой сети.

Зеленые растения принадлежат к первому трофическому уровню (уровень продуцентов), травоядные организмы занимают второй трофический уровень (уровень первичных консументов), хищники, поедающие травоядных животных (консументы второго порядка), занимают третий трофический уровень, а вторичные хищники (третичные консументы) – четвертый.

Человек может употреблять в пищу хищную рыбу, питающуюся мелкими рыбами, которые в свою очередь поедают зоопланктон, питающийся фитопланктоном, улавливающим солнечную энергию, или же человек может употреблять в пищу мясо коров, которые едят зеленые растения, улавливающие солнечную энергию, он может использовать и гораздо более короткую трофическую цепь, питаясь зерновыми культурами, которые улавливают солнечную энергию. В последнем случае человек является первичным консументом на втором трофическом уровне. В пищевой цепи трава — коровы — человек выступает в роли вторичного консумента на третьем трофическом уровне. Но чаще человек является одновременно и первичным и вторичным консументом, так как употребляет в пищу одновременно продукты и животного и растительного происхождения.

Дата добавления: 2018-05-12 ; просмотров: 656 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Трофический уровень – определение и примеры

Определение трофического уровня

Трофический уровень – это группа организмов в пределах экосистема которые занимают один и тот же уровень в пищевой цепи. В пищевой цепи существует пять основных трофических уровней, каждый из которых отличается по своим питательным отношениям с основным источником энергии. Основным источником энергии в любой экосистеме является Солнце (хотя в глубоководных экосистемах есть исключения).

Солнечное излучение Солнца обеспечивает ввод энергии, которая используется первичными производителями, также известными как автотрофы. Основными производителями обычно являются растения и водоросли, которые выполняют фотосинтез для того, чтобы изготовить собственный источник пищи. Первичные производители составляют первый трофический уровень.

Остальные трофические уровни состоят из потребителей, также известных как гетеротрофы; гетеротрофы не могут производить свою собственную пищу, поэтому должны потреблять другие организмы, чтобы получить пищу.

Второй трофический уровень состоит из травоядных, эти организмы получают энергию, потребляя первичных продуцентов и называются первичными потребителями.

Трофические уровни три, четыре и пять состоят из плотоядных и всеядных. Плотоядные животные – это животные, которые выживают только благодаря еду других животных, тогда как всеядные животные едят животных и растение материал.

Трофический уровень три состоит из хищников и всеядных, которые питаются травоядными; это вторичные потребители.

Четвертый трофический уровень содержит хищников и всеядных, которые питаются вторичными потребителями и известны как третичные потребители.

Трофический пятый уровень состоит из вершинных хищников; Эти животные не имеют естественных хищников и поэтому находятся на вершине пищевой цепи.

Разложители или детритиворы – это организмы, которые потребляют мертвый растительный и животный материал, превращая его в энергию и питательные вещества, которые растения могут использовать для эффективного роста. Несмотря на то, что они не заполняют независимый трофический уровень, разлагающиеся и детритиворы, такие как грибы, бактерии дождевые черви и мухи перерабатывают отходы со всех других трофических уровней и являются важной частью функционирующей экосистемы.

Благодаря тому, что энергия используется при ее передаче между уровнями, общая биомасса организмов на каждом трофическом уровне уменьшается снизу вверх. Только около 10% потребляемой энергии превращается в биомассу, тогда как остальная часть теряется в виде тепла, а также для движения и других биологических функций. Из-за этой постепенной потери энергии биомасса каждого трофического уровня часто рассматривается как пирамида, называемая трофической пирамидой.

Важно отметить, что организмы на трофических уровнях естественных экосистем, как правило, не образуют однородную цепь и что многие животные могут иметь несколько жертв и множество хищников; поэтому нелинейные взаимодействия трофических уровней лучше всего рассматривать как пищевую сеть, а не как пищевую цепь. Однако нарушение в пределах одного из трофических уровней, например, вымирание хищника, или введение нового вид, может иметь радикальный эффект как на нижних, так и на высоких трофических уровнях.

Примеры Трофического Уровня

Основные производители

Первичные производители, или «автотрофы», – это организмы, которые производят биомассу из неорганических соединений. Как правило, это фотосинтезирующие организмы, такие как растения или водоросли, которые преобразуют энергию солнца, используя углекислый газ и воду, в глюкозу. Затем эта глюкоза накапливается в растении в виде энергии и кислорода, который выделяется в атмосферу.

В наземных экосистемах почти вся первичная продукция происходит от сосудистых растений, таких как деревья, папоротники и цветущие растения. В морских экосистемах водоросли и водоросли играют роль первичной продукции.

Есть также некоторые глубоководные первичные продуценты, которые выполняют окисление химических неорганических соединений вместо использования фотосинтеза; Эти организмы называются «хемоавтотрофами».

Основные потребители

Основными потребителями являются травоядные, то есть животные, которые приспособлены к потреблению и перевариванию растений и водорослей (автотрофы). Травоядные обычно делятся на две категории: травоядные, такие как коровы, овцы и кролики, рационы которых составляют не менее 90% травы, и броузеры, такие как олени и козы, рационы которых составляют не менее 90% листьев или веток деревьев.

Первичные потребители также могут потреблять другие виды растительного материала. Многие летучие мыши, птицы и обезьяны едят фрукты (фрукты); птицы, насекомые, летучие мыши и паукообразные (пауки) питаются нектаром (нектарными животными); а термиты и жуки едят дрова (ксилофаги).

В морских экосистемах основными потребителями являются зоопланктон крошечные ракообразные, которые питаются фотосинтезирующими водорослями, известными как фитопланктон.

Вторичные потребители

Вторичные потребители на трофическом уровне три – плотоядные и всеядные, которые получают по меньшей мере часть своих питательных веществ из ткань травоядных. Это включает животных и плотоядных растений, которые питаются травоядными насекомыми (насекомоядными).

Вторичными потребителями обычно являются мелкие животные, рыбы и птицы, такие как лягушки, ласки и змеи, хотя более крупные хищники, такие как львы и орлы, могут потреблять травоядных животных и также могут существовать на втором трофическом уровне экосистемы.

В морских экосистемах все виды, которые потребляют зоопланктон, являются вторичными потребителями; это колеблется от медузы до мелкой рыбы, такой как сардины и более крупные ракообразные, такие как крабы и омары, а также киты, которые фильтруют корм и греются акулы.

Третичные потребители

Третичные потребители приобретают энергию, поедая других плотоядных, но на них можно охотиться. Совы являются примером третичных потребителей; хотя они питаются мышами и другими травоядными, они также едят вторичных потребителей, таких как гормоны. В свою очередь, на совы могут охотиться орлы и ястребы, и поэтому они не являются хищниками вершины.

Апекс Хищники

Хищники вершины – организмы наверху пищевой цепи, и у которых нет никаких естественных хищников. Орлы, волки, крупные кошки, такие как львы, ягуары и гепарды, и морские животные, такие как акулы, тунец, косатки и дельфины, являются примерами вершинных хищников, хотя их гораздо больше. У хищников вершины часто есть определенные приспособления, которые делают их очень эффективными охотниками, такими как острый зубы и когти, скорость, ловкость и скрытность; иногда они работают в группах, увеличивая успех их охотничьих способностей. Однако, не все хищники вершины – злые охотники. Китовые акулы являются крупными кормушками, потребляя только мелкую рыбу и планктон, хотя, поскольку у них нет естественных хищников, они являются главными хищниками в своей среде.

Хищники вершины играют чрезвычайно важную роль в экосистеме; через хищничество они контролируют популяции нижних трофических уровней. Если хищники вершины удалены из экосистемы, организмы, такие как пасущиеся травоядные животные, могут перенаселяться, что приводит к интенсивному выпасу и давлению на растения в среде обитания. Если имеется меньше доступных растительных ресурсов, пострадают другие организмы, которые зависят от растений (хотя на хищника вершины не охотятся), такие как насекомые и мелкие млекопитающие. Население снижается, и, в свою очередь, может повлиять на все трофические уровни в экосистеме. Это нарушение называется нисходящим трофическим каскадом и может привести к коллапсу экосистемы.

- плотоядное животное – Ан организм который получает часть своего потребления энергии из тканей других животных.

- Травоядные – Организм, который получает свою энергию исключительно из растительного материала.

- Трофический каскад – Появление хищника, подавляющего численность популяции на более низких трофических уровнях.

- Энергетическая пирамида – Визуализация передачи энергии между трофическими уровнями.

Проверьте свои знания

1. Приблизительно сколько энергии, потребляемой на каждом трофическом уровне, преобразуется в биомассу?A. 10%B. 30%C. 50%D. 100%

Ответ на вопрос № 1

верно. Только около 10% энергии, потребляемой на каждом трофическом уровне, преобразуется в биомассу; остальное теряется в виде тепла и используется для выполнения биологических функций.

2. А основной потребитель съедает:A. ТравоядныеB. ПлотоядныеC. Растительный материалD. насекомые

Ответ на вопрос № 2

С верно. Основными потребителями являются травоядные; они берут все свое питание от первичных производителей (растительный материал)

3. Сине-зеленые водоросли являются примером:A. автотрофного B. гетеротроф C. Chemoautotroph D. редуцент

Ответ на вопрос № 3

верно. Первичные производители, которые получают энергию от солнца, также известны как «автотрофы». Водоросли существуют в качестве основных производителей в морских экосистемах.

4. Что из перечисленного НЕ является хищником вершины?A. тунецB. леопардC. ястребD. буйвол

Ответ на вопрос № 3

D верно. Буффало – травоядные; они находятся у основных потребителей на втором трофическом уровне пищевой цепи.

Источник