- Органы чувств у крысы

- Привет студент

- Орган обоняния и орган вкуса крысы

- Орган обоняния крысы

- Орган вкуса крысы

- Как выглядит крыса? В том числе домашняя

- Общие параметры крыс

- Голова крысы

- Морда крысы

- Шерсть крыс

- Зубы у крыс

- Органы чувств крыс

- Привет студент

- Орган зрения крысы

- Орган зрения крысы

- Глазное яблоко

- Вспомогательные органы глаза

Органы чувств у крысы

Как вы уже догадались, речь пойдет о физиологии наших домашних любимцев. Уж коли вы собираетесь или держите дома крысу, то на мой взгляд, должны знать о ней необходимый минимум, в том числе и то, как ваш зверек устроен.

Как вы и сами наверно знаете, и конечно видите из вышеизображенной картинки, крыса имеет удлиненное гибкое туловище, короткие конечности и длинный хвост.

СКЕЛЕТ . Черепная коробка — вытянута, потому то мордочка крысы выглядит заостренной. Череп представляет собой соединение 11 парных, 6 непарных костей и делится на лицевую и затылочную (мозговую) часть. Масса головного мозга крысы — 2,5-2,8 г, что составляет примерно 1% от массы тела. Сильно развиты обонятельные луковицы, мозжечок.

Позвоночник крысы по набору отделов схож с позвоночниками других млекопитающих. Внутри позвоночного столба расположен спинной мозг, от которого отходят спинные нервы.

ЗУБНАЯ СИСТЕМА крысы насчитывает 16 зубов, из которых 4 постоянно растущих резца (вырастают в год до 127 мм), используемые для грызущей деятельности и прокладки ходов, и 12 коренных зубов, предназначенные для перетирания пищи.

Эмаль у крыс зачастую окрашена в желтый цвет, что является нормальным явлением. Она покрывает резцы только на передней поверхности, что обеспечивает заточку резцов при стирании. Если крысу лишить возможности грызть и стачивать резцы, то они вырастут настолько, что зверь не сможет закрыть рот и в конце концов погибнет от голода. Не забывайте об этом! Иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем вашего питомца.

На кончиках резцов крыса при укусе способна развить давление 500 килограммов на 1 квадратный сантиметр, что достаточно для перемалывания бетона и металла.

Органы зрения. Хотя крыса обладает удивительной приспособляемостью к различным условиям жизни, но зрение у нее — слабое. Угол зрения составляет лишь 16′ и обеспечивает небольшой охват пространства. Этот недостаток компенсируется за счет частого вращения головы. Крысы поспринимают голубовато- зеленую часть спектра света. В основном они видят все в сером цвете. Красный цвет означает для них полную темноту. (Кто-то наверно обращал внимание, когда был в зоопарке или смотрел передачи о жизни животных, что показ (съемки) часто ведутся при красном цвете лампы. При таком цвете животные чувствуют человека только при помощи обоняния или слуха, но никак не зрения!). Хорошо развиты веки и слезная железа.

Органы обоняния. Чувство обоняния развито хорошо, но на небольших расстояниях.

Органы слуха. Крыса слышит при частоте 40 килоГЦ, чутко реагирует на шорохи, но чистые тона не различает. Крысы общаются друг с другом при помощи звука, который мы воспринимаем как писк.

Органы осязания. У крыс очень ярко выражено чувство осязания. Мордочка крысы сплошь усеяна длинными вибрисами, которые отвечают за осязание.

Органы вкуса. Крысы хорошо различают вкус пищи (Что прекрасно заметно по нашему домашнему зверю — ест очень выборочно и самое вкусное и с ее, и с нашей точки зрения).Органами вкуса служат многочисленные нитевидные сосочки, расположенные на языке.

Физиологические данные.

- Температура тела — 37-38’С

- Частота дыхания — 85 / мин

- Пульс — 300-500

- Половозрелость — 6-8 недель

- Продолжительность беременности — 21-24 дня

- Количество детенышей — 4-20

- Продолжительность жизни — 2-3 года

Источник

Привет студент

Орган обоняния и орган вкуса крысы

Орган обоняния крысы

Орган обоняния — organum olfactus — представляет собой обонятельную область слизистой оболочки носа — reg. olfactoria tun. mucosae nasi, расположенную в каудальных частях решетчатой раковины и перегородки носа. В слизистом эпителии полости носа находятся обонятельные клетки — cellulae olfactoriae, называемые также нейросекреторными обонятельными, или клетками Шультце; являются рецепторными клетками, воспринимающими изменения концентрации пахучих веществ в воздухе. В рыхлой соединительной ткани под обонятельным эпителием располагаются серозные обонятельные железы — gll. olfactoriae, иногда называемые боуменовыми железами.

Сошниково-носовой орган — organum vomeronasale, часто называемый якобсоновым органом — organum vomeronasale (Jacobsoni) (BNA), — имеет отношение к процессу обоняния, считается связанным с половым поведением и распознаванием сородичей; представляет собой небольшую (12-15 мм) узкую трубку — сошниково-носовой проток — d. vomeronasalis, слепо заканчивающуюся каудально, расположенную у основания перегородки носа и открывающуюся на твердом нёбе.

Орган вкуса крысы

Орган вкуса — organum gustus — является совокупностью всех вкусовых почек языка и отходящих от них нервных волокон, представляющую собой периферическую часть вкусового анализатора. Во вкусовых сосочках языка, а также (непостоянно) в слизистой оболочке мягкого нёба и дорсальной стенки глотки расположены вкусовые почки. Вкусовая почка — caliculus gustatorius (рис. 1), иногда называемая вкусовой луковицей, или вкусовой чашкой, является структурно функциональной единицей органа вкуса; представляет собой веретенообразное скопление поддерживающих и вкусовых клеток. Вкусовые клетки — cellulae gustatoriae — эпителиальные рецепторные клетки вкусовой почки, снабженные на апикальном конце воспринимающими микроворсинками и имеющие контакты с концевыми разветвлениями вкусовых нервных волокон. Вкусовые почки сообщаются с полостью рта отверстием на поверхности сосочка языка — вкусовым отверстием — porus gustatorius, часто называемым вкусовой порой; представляет собой отверстие в эпителии на конце вкусовой почки, через которое пищевые вещества достигают вкусовых клеток.

Рис. 1 Вкусовая почка (гистологический препарат )

1 — porus gustatorius, 2 — caliculus gustatorius.

Скачать реферат: У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера. КАК ТУТ СКАЧИВАТЬ

Источник

Как выглядит крыса? В том числе домашняя

Крыса, как представитель семейства мышиных, в наше время является самым популярным живым существом на нашей планете. Выглядит крыса значительно луче своих сородичей-мышей, но только если эта домашняя крыса. Поверьте на слово, дикая крыса выглядит так что вы никогда не захотите её увидеть дважды!

Они по размерам больше своих сородичей, они более мускулистые и крупные по строению тела. У них морда более вытянутая, и нос длиннее, чем у мышек. Также крысы, в отличие от мышей, умеют предупреждать об опасности представителей своего вида.

Когда крыса начинает чувствовать опасность, она начинает специально обильно выделять специфическую жидкость, которая очень сильно пахнет, тем самым крыса предупреждает своих сородичей об опасности.

Крысы имеют такое строение тела, что могут пролезть даже в самую маленькую щель, диаметр которой не превышает четверти обхвата самой крысы.

Общие параметры крыс

Крыса в длину может быть от 8 до 30 см, в зависимости от определенного вида. У них обычно очень длинный тонкий хвост, иногда бывает, что он по длине превышает длину самого тела крысы, это является их отличительной особенностью.

Думать, что все крысы большие — неверно. По весу крысы бывают достаточно разные, их вес колеблется от 37 до 400 грамм. Особо крупные экземпляры достигают вес порядка 500 грамм, обычно это серые крысы.

Наиболее частые цвета окраса шерстки серый и бурый, но бывает, встречаются желтого и оранжевого окраса. Дикие крысы обычно серые и черные, они обитают везде. Другие же обитают в определенных местах.

Так выглядит домашняя крыса

В качестве домашнего питомца наиболее подходят породы:

- Стандарт — крупные особи с гладкой шерстью и длинным тонким хвостом.

- Сатиновые — у данной породы тонкая шерсть, которая имеет голубой оттенок.

- Крыса Рекс — крысы с густой вьющееся шерстью, большими округлыми ушами на широкой голове и грушевидное строение тела.

- Сфинкс — крысы практически лысые, имеется розовая блестящая шерстка.

- Бесхвостые — у данного вида крыс есть одна особенность, у них полностью отсутствует хвост.

Голова крысы

Характеристика головы крысы:

- удлиненная вытянутая форма;

- крупный размер по отношению к телу;

- острый длинный нос;

- маленькие глазки черного цвета;

- небольших размеров округлые ушки.

Голову крысы можно разделить на два отдела: передний — морда и задний отдел. Соединяет туловище и голову мощная короткая и толстая шея. Наружные уши внешне напоминают раковины. От основания вглубь уходит слуховой проход.

Морда крысы

- глазницы;

- нос;

- щеки;

- рот;

- жевательная область.

Ротовая щель (рот) находится посередине морды на переднем плане и боковых краях.

Ноздри расположены в носу на конце и находятся близко друг к другу. Внизу под носом идет вертикальная борозда, из-за которой резцы расположенные сверху всегда остаются обнаженными, даже когда у крысы закрыт рот.

У крыс органы осязания расположены рядом с кончиком носа, называются они вибриссы. Они помогают грызуну передвигаться и ориентироваться по местности, а также изучать предметы на пути движения.

Глаза расположены достаточно глубоко и защищены подвижным веком. Также у грызунов имеется так называемое третье веко – это мигательная перепонка. Еще у крыс глаза светятся красным.

Шерсть крыс

У крыс имеется подшерсток и длинные толстые волосинки. Подшерсток еще называют подпушью, он предназначен для поддержания оптимальной температуры тела крысы. Плотные и длинные волоски защищают кожу крысы от внешних повреждений.

Основание волоска крепится в волосяной сумке, в которую стекает жир из сальных желез. Жир, который выделяется, предназначается для смазки шерсти и кожи крысы, жир обеспечивает эластичность.

Волос шерсти состоит из роговых веществ.

Зубы у крыс

У крыс особенная зубная система, что является отличительной чертой декоративных домашних и диких крыс. У них всего 16 зубов, 12 из которых являются жевательные коренные моляры и также есть 2 пары длинных резцов, расположенных по центру челюсти. Между резцами расположенными в центральной части челюсти и остальными зубами имеется большой видимый пробел.

Здоровые зубы которые могут прогрызть всё кроме железа

Резцы у грызунов острые и большие. Резцы предназначены для кусания. С помощью них крыса способна питаться не только зерновыми культурами, но и насекомыми и даже зверьками, более мелкими, чем они сами. Благодаря этому дикую крысу можно отнести к хищному животному. Также уникальная прочность пар резцов у крыс дает им способность разгрызать древесину, стальную проволоку и даже бетон.

Органы чувств крыс

У крыс есть уникальная способность приспосабливаться к различным условиям в окружающей среде.

Однако, несмотря на хорошую способность приспосабливаться к окружающей обстановке, у крыс довольно слабо развиты органы зрения. У крыс хрусталик глаза располагается так, что она может видеть окружающую ее среду только под углом 16 градусов, осмотреться более детально или вокруг себя крыса может лишь с помощью поворота головы по сторонам.

У крыс отсутствуют краски, они видят окружающий их мир в основном в серых тонах и немного голубовато-зеленых оттенках. Красный оттенок крысы не видят вообще, они воспринимают его как полную тьму.

Обоняние у крыс развито довольно хорошо, но его действие распространяется на довольно короткие расстояния. Это свойство обоняния характерно для большинства представителей семейства мышиных, в том числе и мышам тоже. Данное явление объясняется естественным отбором в природе и особенностями эволюции крыс. Такому острому, но не далекому обонянию поспособствовал их образ жизни, среда и условия обитания.

Крысы прекрасно ощущают запахи на коротких расстояния, благодаря чему отлично ориентируются на местности и распознают предметы и пищу, а также с помощью обоняния могу распознать своих или чужих среди других грызунов.

Не совсем обычно развиты и органы слуха у крыс. Крысы вообще не слышат совсем чистые тона, зато сразу реагируют на самое тихое шуршание и звучание, они улавливают звуки при частоте 40000 Гц. Крысы способны общаться между собой, для этого они издают тонкие писки, тем самым обозначая себя.

Лучше всего у грызунов развилось осязание. Это было установлено путем различных научных опытов и экспериментов. У крыс органами осязания являются вибриссы, это маленькие волосики, которые покрываю морду грызуна.

Вкусовые свойства еды грызуны могут хорошо определять. У них на языке сверху располагаются многочисленные сосочки – рецепторы, с помощью которых грызун определяет вкус пищи. Это свойство присуще всем млекопитающим.

Верх языка покрыт ороговевшим эпителием, благодаря чему еда лучше удерживается во рту.

У грызунов имеется несколько желез слюны – околоушные, подчелюстные и подъязычные железы.

Благодаря этому свойству у них очень хорошо развиты слюнные железы. Благодаря слюнным железам в рот крысы поступаем достаточное количество слюны, что обеспечивает отличное переваривание пищи, а также с помощью слюны крыса смачивает комки пыли, например, когда они строят нору.

Все крысы являются очень подвижными животными, им свойственно много бегать и передвигаться, также они обладают достаточной выносливостью. Во время бега крысы способны развить скорость до 10 км/ч и перелезать через препятствия высотой до метра. Крысы обычно очень много и хорошо бегают. За день в общем крыса может набегать порядка 8-17 км.

Грызуны достаточно комфортно чувствуют себя в воде. Они способны без перерыва находиться в открытом водоеме порядка 3 суток и это не доставит им никакого дискомфорта. При этом крысы умеют плавать и ловить рыбу небольших размеров, они умеют даже нырять.

Вот такие интересные создания!

В чем я мастер — так это разговаривать без умолку о хомяках. Имею дома троих хомяков, а у супруга ручная крыса. Так и живем, кушаем вшестером, спим вшестером:)

Источник

Привет студент

Орган зрения крысы

Орган зрения крысы

Органом зрения — organum visus — является глаз — oculus, состоящий из глазного яблока, в котором располагается рецепторный аппарат зрительного анализатора и вспомогательных органов глаза.

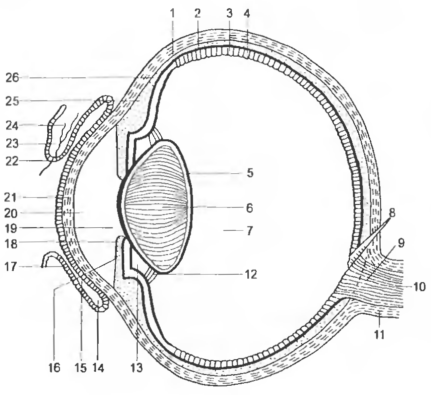

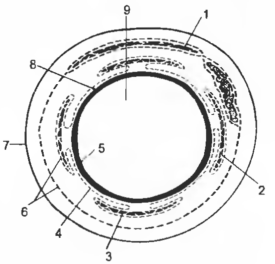

Глазное яблоко

Глазное яблоко — bulbus oculi (рис. 1) — представляет собой тело, приближающееся по форме к чуть сдавленному шару в переднезаднем направлении. В глазном яблоке различают передний полюс — polus ant. — наивысшую точку роговицы, и задний полюс — polus post. — наивысшую точку заднего полушария глазного яблока, противоположную переднему полюсу. Наибольшая окружность глазного яблока между передним и задним полюсами называется экватором — equator (aequator). Различают также наружную ось глазного яблока — axis bulbi ext. — линию, соединяющую передний и задний полюсы, и внутреннюю ось — axis bulbi mt., являющуюся частью наружной оси от задней поверхности сетчатки.

В состав глазного яблока входят три оболочки: фиброзная, сосудистая и внутренняя, хрусталик, стекловидная камера и водянистая влага передней и задней камер.

Фиброзная оболочка глазного яблока — tun. fibrosa bulbi — является соединительнотканной замкнутой наружной капсулой, придающей глазному яблоку форму и выполняющей защитную функцию. Медиальные 2/3 оболочки составляет склера, латеральная треть представлена прозрачной частью — роговицей.

Склера — sclera, иногда называется белочной оболочкой глаза, представляет собой непрозрачный голубовато-белый защитный слой, состоящий из плотной фиброзной соединительной ткани. В месте соединения склеры и роговицы заметна борозда склеры — sul. sclerae. На внутренней поверхности склеры около лимба роговицы расположено кольцо склеры — anulus sclerae, к которому прикрепляется ресничная мышца. Собственное вещество склеры — substantia propria sclerae — состоит главным образом из переплетенных коллагеновых и эластических волокон. На наружной поверхности склеры между ней и влагалищем глазного яблока расположен тонкий слой рыхлой соединительной ткани — эписклеральная пластинка — lam. episcleralis. В толще собственного вещества склеры на границе с роговицей находится венозный синус склеры — sinus venosus sclerae, имеющий также названия: венозная пазуха склеры, лаутов канал — can. Lauthi, склеральный канал, шлеммов канал — can. Schlemmi. Он связан с пространствами радужно-роговичного угла, и через него происходит отток водянистой влаги из передней камеры глазного яблока. Иногда сдвоенный или множественный венозный синус образует венозное сплетение склеры — pi. venosus sclerae. Самый внутренний слой склеры, состоящий из менее плотной соединительнои ткани и пигментных клеток, именуется темной пластинкой склеры — lam. fusca sclerae. Вентролатеральная часть склеры носит название решетчатого поля склеры — area cribrosa sclerae; здесь стенка склеры пронизана тонкими отверстиями, через которые пучки волокон зрительного нерва выходят из глазного яблока.

Роговица — cornea — плотная, бессосудистая, прозрачная передняя часть фиброзной оболочки глазного яблока, по краям при переходе в склеру утрачивает прозрачность, имеет большую кривизну, чем склера. В роговице различают переднюю поверхность — facies ant., заднююю поверхность — facies post. — и наивысшую часть роговицы — вершину роговицы — vertex corneae. Основу роговицы составляет собственное вещество роговицы — substantia propria corneae, представленное соединительнотканными пластинками переплетенных фибрилл; связующее вещество содержит плоские клетки, связанные с цитоплазматическими отростками. Снаружи вещество покрыто передней пограничной пластинкой — lam. limitans ant., часто называемой боуменовой оболочкой; является тонким, прозрачным, бесструктурным слоем роговицы. За пластинкой следует самый наружный передний эпителий роговицы — epitelium ant. cornea, представляющий собой 5-12 слоев клеток, которые не ороговевают и остаются мягкими и ядерными. Изнутри собственное вещество ограничено задней пограничной пластинкой — lam. limitans post., именуемой также десцеметовой оболочкой глаза; является довольно толстым гомогенным прозрачным эластическим слоем роговицы. На задней поверхности роговицы расположен одиночный слой плоских клеток, контактирующий с водянистой влагой — задний эпителий роговицы —epitelium post, corneae. Место соединения переднего эпителия роговицы с эпителием конъюнктивы называется кольцом конъюнктивы — anulus conjunctivae. Край роговицы, где она продолжается в склеру, носит название лимба роговицы — limbus corneae.

Рис. 1 Схема строения глазного яблока

1 sclera, 2 — choroidca (chorioidea), 3 — pars pigmentosa retinae, 4 — retina, 5 — capsula lentis, 6 — substantia lentis, 7 — corp. vitreum, 8 — discus n. optici, 9 — lam. cribrosa, 10 — n. opticus, 11 — vagina n. optici, 12 — zonula ciliaris, 13 — camera post, bulbi, 14 — sac. conjunctivae, 15 tunica conjunctiva bulbi, 16 — pars iridica retinae, 17 — tunica conjunctiva palpebrarum, 18 — iris, 19 — pupilla, 20 — camera ant. bulbi, 21 — cornea, 22 — limbus palpebralis, 23 cilia, 24 — gll. tarsales, 25 — corp. ciliare, 26 — pars ciliaris retinae.

Сосудистая оболочка глазного яблока — tun. vasculosa bulbi — слой соединительной ткани, прилежит изнутри к фиброзной оболочке; содержит густую сеть кровеносных сосудов, большое количество пигментных клеток и гладкие мышечные клетки. Состоит из собственно сосудистой оболочки, ресничного тела и радужки.

Собственно сосудистая оболочка — choroidea (chorioidea — BNA) — задняя часть сосудистой оболочки глазного яблока, расположена между склерой и зрительной частью сетчатки; богата кровеносными сосудами и пигментом. Оболочка препятствует прохождению света через склеру. Наружным слоем собственно сосудистой оболочки, прилежащим к склере, является надсосудистая пластинка (супрахориоидеа) — lam. suprachoroidea (-chorioidea); состоит из эластических волокон и пигментных соединительнотканных клеток, которые образуют рыхло связанные пластинки. Между пластинками находится околососудистое (перихориоидальное) пространство — spatium perichoroideale, содержащее лимфатические, кровеносные сосуды и нервы. Следующим слоем, наиболее толстым в собственно сосудистой оболочке, является сосудистая пластинка — lam. vasculosa. В отличие от кошек и других хищников, у которых глубже сосудистой пластины расположен клеточный бессосудистый слои — отражательная перепонка — tapetum lucidum, дающий зеленоватое свечение глаз в темноте, у крыс структурная основа этого свечения не известна, цвет свечения красный. На внутренней поверхности сосудистой пластинки расположена сосудисто-капиллярная (хорикапиллярная) пластинка — lam. choroidocapillaris, содержащая узкопетлистую капиллярную сеть. Самым внутренним слоем собственно сосудистой оболочки является базальная (основная) пластинка — lam. basalis.

Ресничное тело — corp. ciliare, иногда называется цилиарным телом, является толстой кольцевой частью сосудистой оболочки глазного яблока, расположенной между собственно сосудистой оболочкой и радужкой. Тело включает ресничный, венец — corona ciliaris, расположенный вблизи корня радужки и несущий на внутренней поверхности ресничные отростки — proc. ciliares — фиброэластические возвышения, секретирующие водянистую влагу, и ресничный кружок — orbiculus ciliaris — периферическую плоскую часть, продолжающуюся в собственно сосудистую оболочку. Ресничные отростки несут около 100 радиально расположенных ресничных складок — plicae ciliares. В ресничном теле размещается кольцо гладких мышечных волокон — ресничная мышца — m. ciliaris, функцией которой является аккомодация хрусталика; этот процесс у крысы почти отсутствует.

Радужка — iris, часто называется радужной оболочкой, представляет собой переднюю часть сосудистой оболочки глазного яблока, расположенную впереди хрусталика и разделяющую переднюю и заднюю камеры глаза; содержит циркулярно и радиально расположенные гладкие мышцы, сокращение которых изменяет диаметр отверстия зрачка и регулирует количество света, поступающего в глазное дно. В радужке выделяют центральный край, окружающий зрачок, — зрачковый край — margo pupillaris — и ресничный край — margo ciliaris — периферическую часть радужки, продолжающуюся в ресничное тело и прикрепляющуюся к внутренней части лимба роговицы при помощи гребенчатой связки радужно-роговичного угла — lig. pectinatum anguli iridocornealis; последняя представляет собой коллагеновые трабекулы, покрытые эпителием радужки. Кроме этого, в радужке различают переднюю поверхность, обращенную к роговице, и заднюю поверхность, обращенную к хрусталику. Поверхность радужки подразделяется на малое кольцо радужки — anulus iridis minor — узкую центральную часть, имеющую относительно гладкую переднюю поверхность, и большое кольцо радужки — anulus iridis major — широкую периферическую часть с неровной и складчатой поверхностью. Складки радужки — plicae iridis — расположены на ее передней поверхности, могут быть постоянными или временными, организованными радиально или параллельно зрачковому краю. В центре радужки расположено круглое отверстие — зрачок — pupilla, через которое свет проходит в глаз. В малом кольце радужки расположен пучок гладких мышечных волокон — сфинктер зрачка — m. sphincter pupillae, который осуществляет сужение зрачка. Вблизи задней поверхности радужки находятся почти радиально ориентированные волокна гладких мышц — дилататор зрачка — m. dilatator pupillae, который расширяет зрачок. Опорная структура радужки — строма радужки — stroma iridis — составлена главным образом из ветвящихся связанных пигментных клеток и преимущественно радиально расположенных коллагеновых волокон; строма содержит сосуды радужки. Пигментный эпителий — epitelium pigmentorum — простой, плоский, покрывает строму радужки впереди и продолжается в радужно-роговичном углу в виде заднего эпителия роговицы; обеспечивает специфический цвет глаз. В радужно-роговичном углу располагаются пространства между трабекулами, образующими гребенчатую связку — пространства радужно-роговичного угла — spatia anguli iridocornealis, иногда называемые фонтановыми пространствами — spatia Fontanae (BNA). Через них водянистая влага достигает венозного сплетения склеры. Кровоснабжение радужки осуществляется за счет большого и малого артериальных кругов радужки. Большой артериальный круг радужки — circulus arteriosus iridis major —- расположен около ресничного края; образован анастомо-тическими ветвями длинных задних ресничных артерий, дает начало радиальным ветвям, которые идут в строме радужки по направлению к зрачку. Малый артериальный круг радужки — circulus arteriosas iridis minor — находится у зрачкового края радужки, часто незамкнутый; образован анастомозами радиальных ветвей большого артериального круга.

Внутренняя оболочка глазного яблока — tun. interna bulbi, иногда называется чувствительной оболочкой, является внутренней выстилкой глазного яблока; включает сетчатку с пигментным эпителием и кровеносные сосуды сетчатки.

Сетчатка — retina, часто называется сетчатой оболочкой, представляет собой внутреннюю оболочку глазного яблока, содержащую фотосенсорные клетки и являющуюся периферической частью зрительного анализатора; состоит из зрительной и слепой частей. Зрительная часть сетчатки — pars optica retinae — является светочувствительной частью, протянувшейся от места перехода зрительной части в слепую часть — зубчатого края — ora serrata — До диска зрительного нерва. Слепая часть сетчатки — pars сеса (caeca) retina — не чувствительна к свету, идет от зрачка до зубчатого края и включает ресничную часть сетчатки — pars ciliaris retinae, расположенную на внутренней поверхности ресничного тела, и радужковую часть сетчатки — pars iridica retinae, находящуюся на задней поверхности радужки. Задняя часть внутренней поверхности глазного яблока, видимая при офтальмоскопии (метод изучения состояния сетчатки, сосудистой оболочки и диска зрительного нерва), называется глазным дном — fundus oculi. Дно дает яркий розово-белый рефлекс. У млекопитающих на глазном дне расположен диск зрительного нерва — discus n. optici, называемый также соском зрительного нерва, или слепым пятном (пятном

Мариотти) — macula cecuin, кнаружи от него находится пятно — macula, часто называемое желтым пятном — macula lutea (BNA JNA), являющееся наиболее чувствительным участком сетчатки У крысы на глазном дне не видно диска и пятна.

Кровеносные сосуды сетчатки — vasa sanguinea retinae — включают сосудистый круг зрительного нерва — circulus vasculosus n. optici, представляющий собой анастомозирующие ветви коротких задних ресничных артерий и центральной артерии сетчатки, а также многочисленные артериолы (венулы) сетчатки — arteriolae (venulae) retinae: латеродорсальные, вентролатеральные, дорсомедиальные, вентромедиальные, а также дорсальные и вентральные артериолы (венулы) пятна.

Передняя камера глазного яблока — camera ant. bulbi (camera oculi ant. — BNA, JNA) — пространство внутри глазного яблока, ограниченное задней поверхностью роговицы, частью склеры и передней поверхности ресничного тела, всей передней поверхностью радужки и противозрачковой частью хрусталика; заполнена камера водянистой влагой — humeo aquosus, называемой также камерной влагой, или внутриглазной жидкостью. Периферическая часть передней камеры глаза, заключенная между местом перехода роговицы в склеру и ресничным краем радужки является радужно-роговичным углом — angulus iridocornealis (angulus iridis — BNA), иногда называемым камерным углом, или углом передней камеры; содержит гребенчатую связку.

Задняя камера глазного яблока — camera post, bulbi (camera oculi post. — BNA) — представляет собой пространство внутри глазного яблока, ограниченное задней поверхностью радужки, передней поверхностью хрусталика, ресничным пояском и частью внутренней поверхности ресничного тела; как и передняя камера, заполнена водянистой влагой.

Стекловидная камера глазного яблока — camera vitrea bulbi — относительно небольшое пространство, расположенное кзади от хрусталика и ресничного тела и заполненное стекловидным телом — corp. vitreum — прозрачной желеобразной массой, покрытой оболочкой — стекловидной мембраной — membrana vitrea (— hyaloidea — BNA, JNA) — и пронизанной сетью нежных волоконец. В онтогенезе от диска зрительного нерва к заднему полюсу хрусталика проходила артерия стекловидного тела — a. hyaloidea, питающая развивающийся хрусталик. Углубление в передней части стекловидного тела, в котором расположен хрусталик, называется стекловидной ямкой — fossa hyaloidea. Основу стекловидного тела составляет стекловидная строма — stroma vitreum — остов из прозрачных фибрилл, ячейки которых содержат стекловидную влагу — humor vitreus.

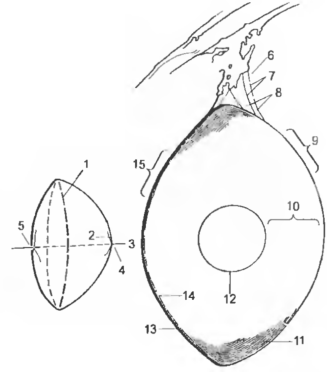

Хрусталик — lens (— crystalline — BNA, JNA) (рис. 2) большое двояковыпуклое прозрачное тело изменяемой кривизны, расположенное внутри глазного яблока позади радужной оболочки, часть оптической системы глаза — фокусирует свет на сетчатку. На разрезе имеет почти сферическую форму и занимает почти 2/3 внутриглазной полости. В хрусталике различают передний полюс хрусталика — polus ant. lentis — наивысшую точку на передней поверхности хрусталика — facies ant. lentis -— и задний полюс хрусталика — polus post, lentis — наивысшую точку на задней поверхности хрусталика — facies post, letntis. Через оба полюса проходит ось хрусталика — axis lentis (равная 3,6 мм), а линия перехода передней поверхности хрусталика в заднюю именуется экватором хрусталика — equator (aequator) lentis (у крысы — 4,0 мм). Вещество хрусталика — substantia lentis — включает наружную, более мягкую зону — кору хрустали ка — cortex lentis — и плотный центр — ядро хрусталика — nucl. lentis. Капсула хрусталика — capsula lentis — представляет собой высокоэластичную оболочку, более толстую на передней поверхности и на экваторе хрусталика, чем на задней поверхности. Подвешивающим аппаратом хрусталика является ресничный поясок — zonula ciliaris, часто называемый цинновой связкой — zonula ciliaris Zinni (BNA); он представляет собой систему волокон пояска — fibrae zonulares, идущих от ресничных отростков к капсуле хрусталика и прикрепляющихся кпереди и кзади от его экватора. Натяжение ресничного пояска при сокращении ресничной мышцы приводит к уменьшению кривизны хрусталика. Между волокон пояска образуются пространства пояска — spatia zonularia.

Рис. 2 Схема хрусталики (А) и его меридиональный разрез (Б)

1 — equator lentis, 2 — radii lentis, 3 — axis lentis, 4 — polus post. lentis, 5 — polus ant. lentis, 6 — zonula ciliaris, 7 — fibrae zoinilares, 8 — spatia zonularia, 9 — facies post. lentis, 10 — cortex lentis, 11 fibrae lentis, 12 — nucl. lentis, 13 — capsula lentis, 14 — epithelium lentis, 15 — facies ant. lentis.

Вспомогательные органы глаза

К вспомогательным органам глаза — organa oculi accessoria — относятся мышцы глазного яблока, фасции глазницы, веки, конъюнктива и слезный аппарат.

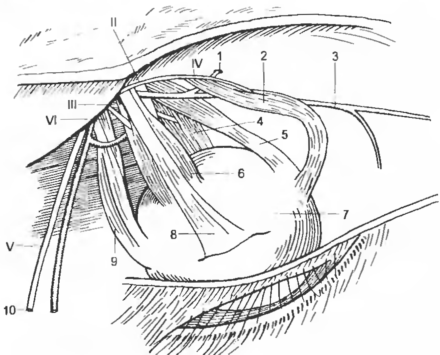

Мышцы глазного яблока — ram. bulbi (рис. 3) — включают шесть мышц, связанных с движением глазного яблока, и одну мышцу, поднимающую верхнее веко.

Прямые мышцы — дорсальная, вентральная, медиальная, латеральная — mm. recti dors., ventr., med., lat. — начинаются в окружности зрительного канала, идут к соответствующей поверхности глазного яблока, где и оканчиваются впереди экватора. Дорсальная прямая мышца частично прикрыта мышцей, поднимающей верхнее веко, сухожилие вентральной прямой пересекается вентральной косой мышцей. Функция — поворачивает глаз в соответствующую сторону; прямые мышцы иннервируются n. осulomotorius, кроме латеральной прямой, которая иннервируется n. abducens.

Рис. 3 Мышцы и нервы правого глазного яблока

1 — n. nasociliaris, 2 — m. obliquus dors., 3 — n. frontalis, 4 — m. obliquus ventr., 5 — m. rectus med., 6 — m. rectus dors., 7 — bulbusoculi, 8 — m. levator palpebrae sup., 9 — m. rectus lat., 10 — n. lacrinialis; II -VI — nn. craniales.

Дорсальная косая мышца — m. obliquus dors. — начинается в окрестностях глазного канала, идет вперед по дорсомедиальной стенке глазницы к блоку глазницы. Блок — trochlea — представляет собой тоненькую хрящевую пластинку на дорсомедиальной стенке глазницы. Мышца идет латерально, перегибается через блок почти под прямым углом и прикрепляется около экватора кпереди от медиальной прямой мышцы. Функция — поворачивает глаз вверх и внутрь; иннервация — n. trochlearis.

Вентральная косая мышца — m. obliquusz ventr. — начинается от медиальной стенки глазницы, идет перпендикулярно к оси глаза по его нижней поверхности изнутри наружу и оканчивается вентральнее места прикрепления латеральной прямой мышцы. Функция — поворачивает глазное яблоко вниз и внутрь; иннервация —n. oculomotorius.

Мышца, поднимающая верхнее веко, — m. levator palpebrae sup. — тонкая, длинная, начинается дорсальнее зрительного канала, проходит дорсальнее дорсальной прямой мышцы, по ее наружной поверхности и заканчивается сухожилием в верхнем веке. Иннервация — n. oculomotorius.

Все мышцы глазного яблока получают кровь из глазной артерии.

Фасции глазницы — fasciae orbitales (рис. 4) — включают надкостницу глазницы, мышечные фасции и влагалище глазного яблока. Надкостница глазницы — periorbita — является фиброзной оболочкой конической формы, в которой располагаются глазное яблоко и его мышцы, сосуды и нервы. Эта мешкообразная структура соединена своим основанием с костным краем глазницы, сливаясь с надкостницей; каудально — она становится толще и свободней, прикрепляясь вокруг зрительного отверстия. Вокруг и изнутри надкостница окружена жировым телом глазницы -corp. adiposum orbitae; оно включает внутринадкостничное жировое тело — corp. adiposum intraperiorbitale, заполняющее пространства между глазным яблоком, мышцами, сосудами и нервами, и вне надкостничное жировое тело — corp. adiposum extraperiorbitale, расположенное за пределами надкостницы глазницы. Мышечные фасции — fasciae musculares — состоят из поверхностной и глубокой фасций. Поверхностная фасция рыхлая, жировая, охватывает мышцу, поднимающую верхнее веко и слезную железу. Глубокая фасция — фиброзная, начинается от век и лимба роговицы посредством влагалища глазного яблока — vagina bulbi, часто называемого теноновой фасцией (капсулой) — f. bulbi (Tenoni) (BNA), окружает глазное яблоко и располагается вокруг его мышц и зрительного нерва. Внутри влагалища находится щель — эписклеральное пространство — spatium episclerale, иногда называемое межфасциальным (теноновым) — spatium interfasciale (Tenoni) (BNA), заполненное жидкостью и сообщающееся с околососудистым пространством собственно сосудистой оболочки.

Веки — palpebrae — являются кожно-мышечными полукруглыми складками, служащими для защиты открытой поверхности глаза и равномерного увлажнения роговицы и конъюнктивы. Различают верхнее веко — palpebra sup. — и нижнее веко — palpebra inf., между которыми находится пространство — щель век (глазная щель) — rima palpebrarum. С боков щель ограничена латеральным и медиальным углами глаза — anguli oculi lat. et med., в которых находятся латеральная и медиальная спайки век — commissurae palpebrarum lat. et med. Ha каждом веке имеется кожная передняя поверхность век — facies ant. palpebrarum — и задняя поверхность век — facies post, palpebrarum, образованная конъюнктивой век. На передних краях век — limbi palpebrales ant. — расположены короткие и более тонкие волоски — ресницы — cilia, служащие для осязания. С ресницами связаны небольшие потовые ресничные железы — gll. ciliare, называемые иногда моллевы железы, — и сальные железы (железы Цейса) — gll. sebaceae, расположенные около корней ресниц. Близко к свободному краю верхнего века между круговой мышцей глаза и конъюнктивой век расположена пластинка плотных коллагеновых волокон — верхний хрящ века — tarsus sup. В хряще находятся железы хряща век — gll. tarsales, часто называемые железами век, тарзальными, или мейбомиевыми, железами.

Рис. 4 Фасции глазницы (схема)

1 — m. levator palpebrae sup., 2 — m. rectus lat., 3 — m. rectus ventr., 4 — vagina bulbi, 5 — sclera, 6 — fasciae musculares, 7 — periorbita, 8 — spatium episclerale, 9 — bulbus oculi.

Верхнее и нижнее веки имеют ряд мышц. Круговая мышца глаза развита в обоих веках и при прикосновении к ресницам сокращается, закрывая глаза. Мышца, поднимающая верхнее веко, рассмотрена при описании мышц глазного яблока.

Конъюнктива — tun. conjunctiva (conjunctiva — BNA), иногда называется соединительной оболочкой глаза, представляет собой наружную оболочку глаза, состоящую из эпителиального слоя и соединительнотканной основы. Различают конъюнктиву глазного яблока — tun. conjunctiva bulbi и конъюнктиву век — tun. conjunctiva palpebrarum. В месте перехода конъюнктивы век на глазное яблоко образуются глубокие складки — верхний свод конъюнктивы — fornix conjunctivae sup. — для верхнего века и нижний свод конъюнктивы — fornix conjunctivae inf. — для нижнего века. Пространство между задней поверхностью век и передней поверхностью глазного яблока, выстланное конъюнктивой и открытое спереди в области глазной щели, называется конъюнктивальным мешком — saccus conjunctivae. В области свода располагаются маленькие слизистые трубчато-альвеолярные дополнительные слезные конъюнктивальные железы — gll. conjunctivales, называемые иногда железами Краузе.

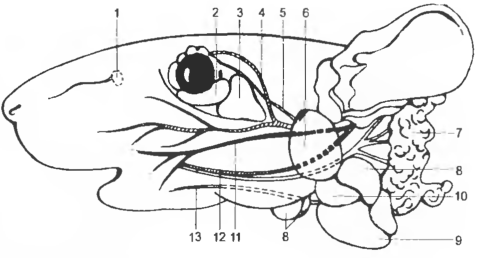

Мигательная перепонка, или третье веко, — membrana nictitans s. palpebra III — является большой складкой конъюнктивы, расположенной в медиальном углу глаза и поддерживаемой тонкой хрящевой пластинкой. Третье веко может закрывать свободную поверхность глазного яблока, когда оно втягивается. На внутренней поверхности третьего века располагается большая железа мигательной перепонки, или гардерова железа, — gl. membranae nictitans s. Harden (рис. 5). Она имеет подковообразную форму и занимает значительную часть глазницы, протянувшись медиально и в глубину, окружая зрительный нерв.

Слезный аппарат — apparatus lacrimalis (рис. 5) — у крысы включает внутриглазничную и внеглазничную слезные железы, выводной и носослезный протоки. Внутриглазничная слезная железа — gl. lacrimalis intraorbitalis — довольно крупная, темно-коричневого цвета, расположена сверху и снаружи глазного яблока дорсальнее железы мигательной перепонки у латерального угла глаза. Выводные канальцы — ductuli excretorii — обычно незаметные, соединяют слезную железу с медиальным углом между верхним и нижним веком. Сюда поступает секрет слезной железы слезная жидкость (слеза) — прозрачная бесцветная жидкость, постоянно смачивающая роговицу и конъюнктиву; представляет собой смесь продуктов секреции обеих слезных желез, конъюнктивальных желез и желез хряща век. Через носослезный проток — d. nasolacrimalis — слезы поступают в носовую полость. Внеглазничная слезная железа — gl. lacrinialis exorbitalis — крупная, светло-красноватого цвета, расположена на латеральной поверхности морды каудальнее жевательной мышцы. Каудовентрально примыкает к околоушной железе и лежит дорсолатеральнее околоушного протока. Железа имеет свой собственный проток, идущий ростродорсально над внутриглазничной слезной железой и объединяющийся с ее протоком; в дорсолатеральной области глаза он открывается в конъюнктиву.

Рис. 5 Поверхноcтные железы головы и шеи сбоку

1 — gl. nasalis lat., 2 — gl. membranae nictitans, 3 — gl. lacrimalis intraorbitalis, 4 — arteria, 5 — d. laorima-6 — gl. lacrinialis exoorbitalis, 7 — gl. parotis, 8 — lymphonodus, 9 — gl. submaxillaris, 10 — gl. sublingualis major, 11 — n. facialin, 12 — d. parotideus, 13— d. submaxillaris.

Скачать реферат: У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера. КАК ТУТ СКАЧИВАТЬ

Источник