Органы пищеварительной системы крота

В организме человека пищеварительный комплекс органов играет исключительную роль, поскольку обеспечивает поддержание трофики и жизнедеятельности всех клеток и тканей. Органы пищеварительного комплекса осуществляют механическую переработку и химическое расщепление компонентов пищи до более простых соединений, способных всасываться в кровь и лимфу и усваиваться всеми клетками организма для поддержания их жизнедеятельности и выполнения специальных функций.

Органы пищеварительного комплекса являются производными эмбриональной пищеварительной трубки, в которой различают три отдела. Из переднего (головного) отдела развиваются органы ротовой полости, глотка и пищевод; из среднего (туловищного) — желудок, тонкая кишка, толстая кишка, печень и желчный пузырь, поджелудочная железа; из заднего — каудальная часть прямой кишки. Для каждого из перечисленных органов характерны специфические структурно-функциональные черты, детерминированные эмбриональными зачатками тканей и органов.

Развитие и общий план строения пищеварительной трубки

Основные органы пищеварительного комплекса образуются в процессе развития эмбриональной кишечной трубки, которая вначале слепо заканчивается на головном и хвостовом концах и соединяется с желточным мешком посредством желточного стебелька. Позднее у зародыша образуются ротовая и анальная бухты. Дно этих бухт, соприкасаясь со стенкой первичной кишки, образует ротовую и клоачную перепонки. На 3-4-й неделе эмбриогенеза ротовая перепонка прорывается.

В начале 3-4-го месяца происходит прорыв клоачной перепонки. Кишечная трубка становится открытой с обоих концов. В краниальной части передней кишки появляются пять пар жаберных карманов. Эктодерма ротовой и анальной бухт служит исходным материалом для развития многослойного плоского эпителия преддверия ротовой полости и каудальной части прямой кишки. Кишечная энтодерма является источником образования эпителия слизистой оболочки и желез гастроэнтерального отдела пищеварительной трубки.

Соединительнотканные и гладкомышечные тканевые элементы пищеварительных органов формируются из мезенхимы, а однослойный плоский эпителий серозной оболочки — из висцерального листка спланхнотома. Поперечнополосатая мышечная ткань, присутствующая в составе отдельных органов пищеварительной трубки, развивается из митомов. Элементы нервной системы являются производными нервной трубки и ганглиозной пластинки.

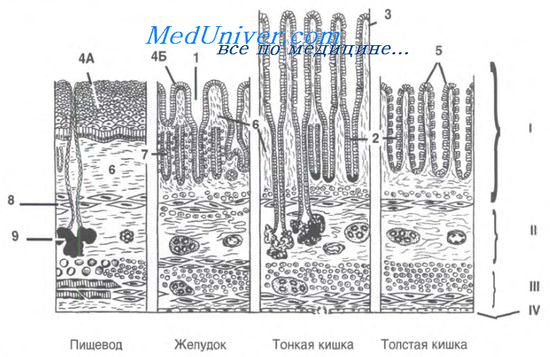

Стенка пищеварительной трубки на всем протяжении имеет общий план строения. Ее образуют следующие оболочки: слизистая с подслизистой основой, мышечная и наружная (серозная или адвентициальная). Слизистая оболочка состоит из эпителия, собственной соединительнотканной пластинки и мышечной пластинки. Последняя присутствует не во всех органах. Называется эта оболочка слизистой в связи с тем, что ее эпителиальная поверхность постоянно увлажнена слизью, выделяемой слизистыми клетками и многоклеточными слизистыми железами. Подслизистая основа представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью.

В ней находятся кровеносные и лимфатические сосуды, нервные сплетения и скопления лимфоидной ткани. Мышечная оболочка образована, как правило, двумя слоями гладкой мышечной ткани (внутренним — циркулярным и наружным — продольным). В межмышечной соединительной ткани проходят кровеносные и лимфатические сосуды. Здесь же располагается нервное сплетение. Наружная оболочка бывает или серозной, или адвентициальной. Серозная оболочка состоит из мезотелия и соединительнотканной основы. Адвентициальная оболочка образована только рыхлой соединительной тканью.

Производные переднего отдела пищеварительной трубки

Органы ротовой полости (губы, щеки, десны, зубы, язык, слюнные железы, твердое нёбо, мягкое нёбо, миндалины) выполняют следующие основные функции: механическая переработка пищи; химическая обработка пищи (смачивание слюной, переваривание углеводов амилазой и мальтозой слюны); дегустация пищи с помощью органа вкуса; глотание и проталкивание пищи в пищевод. Кроме того, некоторые органы полости рта (например, миндалины) выполняют защитную функцию, препятствуя проникновению в организм микробов, участвуют в формировании иммунного ответа организма.

Источник

Пищеварительная система животных

У животных много общих черт с представителями других царств. Например, животные и растения имеют клеточное строение, сходный химический состав (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и др.), многие общие свойства (обмен веществ, наследственность, изменчивость, раздражимость).

Однако животным свойственны особые черты организации, которые отличают их от растений. Наиболее глубокое различие заключается в характере питания этих организмов: растения — автотрофы, а животные — гетеротрофы. Подавляющее большинство животных — подвижны, им присущи сложные поведенческие реакции, отсутствующие у растений. Однако среди них есть прикрепленные и малоподвижные формы, распространение которых осуществляется подвижными личинками.

Подцарство Одноклеточные

К одноклеточным принадлежат свыше 30 тыс. видов, обитающих на дне и в толще воды морских и пресных водоемов, влажной почве. Более 3,5 тыс. видов являются паразитами человека и животных. Размеры тела простейших в основном микроскопические, но встречаются и более крупные, достигающие нескольких миллиметров и даже сантиметров.

Подавляющее большинство простейших питаются бактериями, одноклеточными водорослями, частицами разлагающихся отмерших растений и

животных – детритом, а паразитические формы – соками, тканью или кровью хозяина, в

организме которого они обитают. Пища переваривается в пищеварительных вакуолях под

действием ферментов лизосом.

Растворенные питательные вещества поступают в цитоплазму, а не переваренные остатки

удаляются из клетки.

У пресноводных одноклеточных имеется 1 – 2 сократительные вакуоли, основная

функция которых состоит в поддержании постоянства осмотического давления,

осуществляемого за счет периодического удаления избытка воды, проникающей в

цитоплазму простейшего. Побочная функция — выведение некоторой части конечных

продуктов жизнедеятельности. У морских и паразитических простейших сократительные

вакуоли, как правило, отсутствуют.

Класс Корненожки

Типичным представителем класса является амеба.

Питается амеба одноклеточными водорослями, бактериями, детритными частицами,

которые она обтекает своими ложноножками и фагоцитирует. Образовавшаяся фагосома в

цитоплазме сливается с лизосомой, в результате чего формируется пищеварительная

вакуоль. Растворенные питательные вещества поступают в цитоплазму, а непереваренные

остатки пищи удаляются из тела амебы путем экзоцитоза.

Класс Растительные жгутиконосцы

Один из представителей класса – эвглена зеленая.

Питание эвглены имеет свои особенности. В ее цитоплазме имеется около 20 хлоропластов,

содержащих хлорофилл. С помощью светочувствительного красного глазка (стигмы) эвглена

находит освещенные участки толщи воды, где условия для фотосинтеза более благоприятны.

При длительном содержании эвглены в темноте хлорофилл у нее разрушается и она переходит

к питанию готовыми органическими веществами не путем заглатывания пищевых частиц, а

поглощением растворённых в окружающей среде органических питательных веществ через

пелликулу. Таким образом, у эвглены смешанный (авто- и гетеротрофный) тип питания,

который дает ей возможность выживать в разных условиях.

Тип Инфузории

Инфузория-туфелька.

Питание происходит следующим образом. На одной из сторон тела туфельки имеется

воронкообразное углубление, ведущее в рот и трубчатую глотку. С помощью ресничек,

выстилающих воронку, пищевые частицы (бактерии, одноклеточные водоросли, детрит)

загоняются в рот, а затем в глотку. Из глотки пища путем фагоцитоза проникает в

цитоплазму. Образовавшаяся при этом пищеварительная вакуоль подхватывается круговым

током цитоплазмы. В течение 1 — 1,5 ч пища переваривается, всасывается в цитоплазму, а

непереваренные остатки через отверстие в пелликуле – порошицу – выводятся наружу. При

благоприятных температурных и пищевых условиях за сутки туфелька способна потребить

столько пищи, сколько весит сама.

Подцарство Многоклеточные

Многоклеточные животные образуют самую многочисленную группу живых

организмов планеты. Ведя свое происхождение от простейших, они претерпели в процессе

эволюции существенные преобразования, связанные с усложнением организации.

Тип Кишечнополостные

Кишечнополостных насчитывается свыше 9 тыс. видов. Это низшие, преимущественно

морские, многоклеточные животные, прикрепленные к субстрату либо плавающие в толще воды.

Пищеварительная система примитивна и состоит из слепо

замкнутой кишечной полости и ротового отверстия. Переваривание пищи начинается в

кишечной полости под действием ферментов, а заканчивается в специализированных

клетках энтодермы, т. е. процесс пищеварения смешанный.

Непереваренные остатки пищи удаляются через ротовое отверстие.

Тип Плоские черви

К типу относится около 25 тыс. видов животных. Часть из них — свободноживущие хищники,

обитающие в морях и пресных водоемах, другие – паразиты позвоночных животных и

человека, вызывающие различные заболевания. Размеры тела червей – от долей миллиметра

до 10 м. Тип включает три класса: Ресничные, Сосальщики и Ленточные.

Пищеварительная система состоит из двух отделов: эктодермальной передней кишки,

представленной ртом и мускулистой глоткой, способной у хищных ресничных червей

выворачиваться наружу, проникать внутрь жертвы и высасывать ее содержимое, и слепо

замкнутой энтодермальной средней кишки. У многих видов от главных участков средней

кишки отходит множество слепых ответвлений, проникающих во все части тела и

доставляющих им растворенные питательные

вещества. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот.

Тип Круглые черви

Тип включает более 15 тыс. видов круглых червей. Свободноживущие представители

обитают на дне водоемов и в почве. Многие виды являются паразитами животных,

человека и растений. Размеры тела большинства видов свободноживущих червей

небольшие, даже микроскопические, а среди паразитов есть гиганты, достигающие в

длину 8 м (паразит китов).

Впервые в животном мире пищеварительная система представлена сквозной

пищеварительной трубкой, подразделенной

на три отдела – переднюю, среднюю и заднюю кишки. Передний отдел начинается ротовым

отверстием, ведущим в ротовую полость и глотку, способную работать как насос. Глотка

отделена от средней кишки клапаном. В средней кишке пища

переваривается и всасывается. За средней кишкой следует эктодермальная задняя кишка,

открывающаяся на брюшной стороне тела анальным отверстием.

Тип Кольчатые черви

Кольчатые черви (кольчецы) – крупный тип (около 9 тыс. видов) высших свободноживущих

морских, пресноводных и почвенных животных, имеющих более сложную организацию, чем

плоские и круглые черви. Это в первую очередь относится к морским многощетинковым

червям, которые являются узловой группой в эволюции высших беспозвоночных: от их

древних предков произошли моллюски и членистоногие.

В пищеварительной системе, имеющей три отдела, передняя

кишка сильно дифференцирована на ряд органов (рот, глотку,

пищевод, зоб, желудок).

Тип Моллюски

Моллюски – крупный по числу видов (130 тыс.) тип животных. Обитают они

преимущественно в морях (мидии, устрицы, кальмары, осьминоги), пресных водоемах(беззубки, прудовики, живородки), реже – во влажной наземной среде (виноградная

улитка, слизни). Размеры тела взрослых моллюсков разных видов значительно различаются –

от нескольких миллиметров до 20 м. Большинство из них – малоподвижные животные,

некоторые ведут прикрепленный образ жизни (мидии, устрицы), и только головоногие

моллюски способны быстро передвигаться реактивным способом.

Пищеварительная система состоит из трех отделов: передней,

средней и задней кишки. У большинства моллюсков (кроме

двустворчатых) в глотке развит мускулистый язычок, покрытый роговой пластинкой с

многочисленными зубчиками —

теркой. Ею они активно захватывают и измельчают растительную и животную пищу. В глотку

открываются протоки слюнных желез, а в желудок – проток особой пищеварительной

железы – печени. Двустворчатые питаются пассивно, отфильтровывая через жабры пищевую

взвесь (водоросли, бактерии, детрит), поступающую в мантийную полость с водой через

вводной сифон.

Тип Членистоногие

Среди всех групп беспозвоночных тип Членистоногие выделяется наибольшимразнообразием приспособлений к самым различным условиям существования,

изумительным богатством форм и огромным числом видов. Число видов членистоногих

приближается к 3 миллионам и намного превышает число видов всех остальных типов

животных и растений, вместе взятых, включая микроорганизмы. Особенно обильны

видами насекомые, на долю которых падает 90 % известных видов членистоногих.

Далекими предками членистоногих были кольчатые черви. Представители типа заселили

не только морские и пресные водоемы, но и наземную поверхность, почву и воздушную

среду. К жизни в наземной среде приспособились членистоногие трех классов:

Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Они являются настоящими наземными

животными, широко распространенными в самых различных климатических зонах.

Пищеварительная система имеет три отдела: передний, средний и задний. Передний и

задний отделы эктодермального происхождения и изнутри выстланы хитинизированной

кутикулой. Ротовые аппараты разных групп членистоногих

разнообразны, что позволяет им питаться различными видами кормов. Хорошо развиты

пищеварительные железы, ускоряющие процесс пищеварения.

Тип Хордовые

К типу относится около 43 тыс. видов животных, заселивших моря, океаны, реки и озера,

поверхность и почву континентов и островов. Внешний облик и размеры хордовых

разнообразны, так же как и их размеры: от мелких рыбок и лягушек в 2—3 см до гигантов (некоторые виды китов достигают длины 30 м и массы 150 т).

Передний отдел пищеварительной трубки – глотка – пронизана жаберными

щелями, посредством которых она сообщается с наружной средой. У наземных животных

щели имеются только в ранний период зародышевого развития, а у

водных хордовых они сохраняются всю жизнь.

Подтип Бесчерепные

К подтипу относится только один класс Ланцетники, включающий около 35 видов

мелких морских животных (рис. 32).

Ланцетник – теплолюбивое животное, обитающее на мелководье Черного,

Средиземного, Красного, Адриатического и других морей. Ведет малоподвижный образ

жизни, зарываясь в песчаный грунт задним концом, а передний оставляя над грунтом. Его

тело длиной около 4 – 8 см полупрозрачное, удлиненное, сжатое с боков, заостренное с обоих

концов и напоминает по форме рыбу. Вдоль спины, хвоста и брюшной стороны тела идет

складка кожи, образующая плавник, который в хвостовой области имеет вид

хирургического инструмента ланцета (отсюда и название класса).

Стенка глотки пронизана более чем ста парами жаберных щелей. Глотка и

межжаберные перегородки выстланы ресничным эпителием. Благодаря биению его

ресничек через рот в глотку постоянно поступает вода, а выходит через жаберные щели наружу.

Кроме растворенного

кислорода, с водой поступают также одноклеточные водоросли, бактерии, детрит, которые

отфильтровываются ресничками и направляются в кишечник. В средней части имеетсяпеченочный вырост. Переваривание пищи происходит в полостях печеночного выроста и кишечника.

Подтип Позвоночные, или Черепные

К позвоночным животным относятся высокоорганизованные подвижные хордовые,

характеризующиеся активными способами добывания пищи. Хорда у большинства видов

замещается позвоночником, развиваются череп и челюсти, обеспечивающие захват и

удержание пищи. Появляются парные конечности и их пояса, позволяющие животным

перемещаться, активно разыскивая пищу и спасаясь от преследования врагов. Высокий

уровень их активности обеспечивается особенностями морфологической и физической

организации основных систем органов.

К подтипу Позвоночные относятся следующие основные классы: Хрящевые и Костные

рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие.

Надкласс Рыбы

Классы Хрящевые и

Костные рыбы

Это самая большая по числу видов (более 20 тыс.) и наиболее древняя группа

первичноводных хордовых животных. Рыбы заселили все виды морских, пресных и

солоноватых водоемов. Вся их организация несет на себе отпечаток приспособления к жизни

в плотной водной среде.

Захват пищи активный с помощью челюстей. Передний и средний отделы кишечникасильно дифференцированы. Развиты

пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа.

Питаются рыбы разнообразной пищей. Пищевая специализация отражается на

строении органов пищеварения. Рот ведет в ротовую полость, в которой обычно имеются

многочисленные зубы, расположенные на челюстных, небных и других костях. Слюнные

железы отсутствуют. Из ротовой полости пища проходит в глотку, прободенную

жаберными щелями, и по пищеводу попадает в желудок, железы которого обильно

выделяют пищеварительные соки. У некоторых рыб (карповые и ряд других) желудка нет и

пища поступает сразу в тонкий кишечник, где под влиянием комплекса ферментов,

выделяемых железами самого кишечника, печени и поджелудочной железы, происходит

расщепление пищи и всасывание растворенных питательных веществ.

У большинства рыб имеется тонкостенный вырост кишечника, заполненный смесью

газов, – плавательный пузырь. Он выполняет гидростатическую функцию, т. е. уравнивает

плотность рыбы с плотностью воды, что позволяет рыбе без мышечных усилий

держаться на любой глубине. Газовая смесь, которой наполнен пузырь, может

поглощаться или выделяться капиллярами стенок пузыря, что изменяет удельный вес рыбы.

Класс Амфибии

Земноводные – первая небольшая по числу видов группа позвоночных животных, ос-

воившая наземную среду, но сохранившая тесную связь с водной. Распространены

повсеместно, но наиболее широко встречаются в регионах с теплым и влажным климатом.

Живут вблизи водоемов.

Земноводные произошли от одной из групп древних пресноводных кистеперых рыб –

стегоцефалов, обитавших около 300 млн. лет назад в заболоченных водоемах. Важнейшие

адаптации, позволившие земноводным выйти в наземную среду, связаны с преодолением силы

тяжести (гравитации) и защитой тела от потери влаги.

Земноводные – хищники. У них развиты слюнные железы,

секрет которых увлажняет ротовую полость, язык и пищу. Активно схваченная добыча

переваривается в желудке. Последний отдел пищеварительного канала – расширенная

клоака.

Дифференцировка пищеварительной системы земноводных осталась примерно на том

же уровне, что и у их предков – рыб. Общая ротоглоточиая полость переходит в короткий

пищевод, за ним расположен слабо обособленный желудок, переходящий без резкой границы

в кишечник. Кишечник заканчивается прямой кишкой, переходящей в клоаку. Протоки

пищеварительных желез – печени и поджелудочной железы – впадают в двенадцатиперстную

кишку. В ротоглоточную полость открываются протоки отсутствующих у рыб слюнных желез,

смачивающих ротовую полость и пищу. С наземным образом жизни связано появление в

ротовой полости настоящего языка – основного органа добычи пищи. У лягушек он

прикреплен к передней части дна ротовой полости и способен быстро выдвигаться вперед,

приклеивая добычу. Взрослые лягушки, как и все другие земноводные, плотоядны и питаются

движущимися мелкими животными, иногда икрой, молодью рыб.

Класс Рептилии

Пресмыкающиеся по сравнению с земноводными представляют собой следующий этап

приспособления позвоночных животных к жизни на суше. Это первый настоящий класс

наземных позвоночных животных. Обитают они преимущественно в регионах с теплым и

жарким климатом.

Пищеварительный тракт более длинный, чем у земноводных, и четче дифференцирован

на отделы. Пища захватывается челюстями, имеющими многочисленные острые зубы. Стенки

ротовой полости и пищевода снабжены мощной мускулатурой, которая проталкивает

крупные порции пищи в желудок. На

границе тонкой и толстой кишок имеется слепая кишка, особенно хорошо развитая у

растительноядных наземных черепах.

Класс Птицы (Aves)

Птицы – высокоорганизованные теплокровные животные, приспособленные к полету.

Благодаря большой численности и широкому распространению на Земле они играют

исключительно важную и многообразную роль в природе и хозяйственной деятельности

человека. Известно свыше 9 тыс. современных видов птиц.

Особенности строения пищеварительной системы связаны с

необходимостью быстрого расщепления больших объемов

пищи и облегчения массы пищеварительного тракта. Это достигается благодаря отсутствию

зубов, участию клюва и языка в добывании пищи, размягчению ее в расширенной части

пищевода – зобе, смешиванию пищи с пищеварительными соками железистого отдела

желудка и перетиранию ее, как на

жерновах, в мышечном отделе желудка, и укорочению задней

кишки, заканчивающейся клоакой. Строение клюва и языка у

птиц разнообразное и отражает их пищевую специализацию.

Интенсивная двигательная активность птиц требует больших затрат энергии.

В связи с этим система пищеварительных органов имеет ряд особенностей. Пища

захватывается и удерживается роговым клювом, в ротовой полости смачивается слюной и

продвигается в пищевод. У основания шеи пищевод расширяется в зоб, особенно хорошо

развитый у зерноядных птиц. В зобе пища накапливается, набухает и частично подвергается

химической переработке. В переднем, железистом отделе желудка птиц происходит

химическая обработка поступающей пищи, в заднем, мускульном, — ее механическая

переработка. Стенки мускульного отдела работают как жернова и перетирают твердую и

грубую пищу. Этому способствуют и проглоченные птицами камешки. Из желудка пища

последовательно поступает в двенадцатиперстную кишку, тонкую и короткую толстую

кишку, которая заканчивается клоакой. Из-за недоразвития прямой кишки птицы часто

освобождают кишечник, что облегчает их массу. Мощные пищеварительные железы (печень

и поджелудочная железа) активно выделяют пищеварительные ферменты в полость

двенадцатиперстной кишки и перерабатывают пищу в зависимости от ее вида за 1 – 4 часа.

Большие затраты энергии требуют поступления значительного количества корма: 50 – 80 %

от массы тела за сутки у мелких птиц и 20 – 40 % у крупных.

Класс Млекопитающие (Mammalia)

Млекопитающие – высший класс хордовых животных, венчающий всю систему

животного мира, насчитывающий около 4,5 тыс. видов. Его представители заселили все

среды жизни, включая поверхность суши, почву, морские и пресные водоемы, приземные

слои атмосферы.

Ведя свое происхождение от звероподобных пресмыкающихся верхнего карбона,

млекопитающие достигли расцвета в кайнозойскую эру.

Пищеварительная система сильно дифференцирована. Слюна содержит

пищеварительные ферменты. Зубы на челюстных костях сидят в лунках и по строению и

назначению подразделяются на резцы, клыки и коренные. У растительноядных животных

значительно развита слепая кишка. У большинства клоака отсутствует.

Пищеварительная система. Зубы сидят в ячейках челюстных костей и подразделяются на

резцы, клыки и коренные. Их число и форма различны и служат важным систематическим

признаком животных. У насекомоядных большое количество слабо дифференцированных

зубов. Для грызунов характерно сильное развитие одной только пары резцов, отсутствие

клыков и плоская жевательная поверхность коренных зубов. У хищных сильно развиты

клыки, служащие для схватывания и умерщвления добычи, а коренные зубы имеют режущие

жевательные вершины. У большинства видов млекопитающих зубы меняются один раз в

жизни.

Ротовое отверстие окружено мясистыми губами, что свойственно только млекопитающим в

связи со вскармливанием молокам. В ротовой полости пища, кроме прожевывания зубами,

подвергается химическому воздействию ферментов слюны, а затем последовательно

переходит в пищевод и желудок. Желудок у млекопитающих хорошо обособлен от других

отделов пищеварительного тракта и снабжен пищеварительными железами.

У большинства видов млекопитающих желудок разделен на большее или меньшее число

отделов. Наиболее сложен он у жвачных парнокопытных. Кишечник имеет тонкий и толстый

отделы. На границе тонкого и толстого отделов отходит слепая кишка, в которой происходитсбраживание клетчатки. Протоки печени и поджелудочной железы открываются в полость

двенадцатиперстной кишки. Скорость переваривания пищи высокая. По характеру питания

млекопитающие подразделяются на растительноядных, плотоядных и всеядных.

Источник