Детям о животных — Пчёлы — От слона до муравья (Выпуск 26)

Все серии: http://bit.ly/OtSlonaDoMuravia

Мишутка, увидев на столе мёд, чуть было не спрятал его от Хрюши, но вовремя понял, что лакомиться этим вкусным продуктом одному было бы нехорошо. Ведущая Марина Яковлева приготовила бочонок с медом, чтобы показать, какую большую пользу приносят пчелы.

А Филя отправился на пасеку понаблюдать за самими пчелами. Профессор Тимирязевской академии Альфир Габдулович Маннапов рассказал ему о многочисленной пчелиной семье и показал, что происходит внутри улья.

Хрюша и его друзья знакомят маленьких зрителей с животными нашей планеты. В этом им поможет ведущая передачи Марина и новый друг — тигрёнок Мур. Этот малыш из породы редких амурских тигров. Он настоящий защитник природы, хорошо знакомый со многими дикими животными, знает их проблемы и выступает от имени всех исчезающих и редких видов животных, которые нуждаются в защите.

Наш сайт: http://www.spokoinoinochi.ru

Подпишитесь на наш канал: http://bit.ly/goodnightKids

«Спокойной ночи, малыши!»: http://bit.ly/GoodNightKids

Быстрее, выше, сильнее: http://bit.ly/БыстрееВышеСильнее

Игроблог: http://bit.ly/ИгроблогСхрюшей

История искусств вместе с Хрюшей: http://bit.ly/artHistory

«Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей»: http://bit.ly/travelAroundTheWorld

«Русский язык с Хрюшей»: http://bit.ly/RussianGoodNightKids

«Английский вместе с Хрюшей»: http://bit.ly/englishGoodNightKids

«Учимся считать вместе с Хрюшей»: http://bit.ly/12345GoodnightKids

Группа в ФБ: https://www.facebook.com/spokoinoinochimalishi

Видео Детям о животных — Пчёлы — От слона до муравья (Выпуск 26) канала Спокойной ночи, малыши!

Источник

Детям о животных — Пчёлы — От слона до муравья (Выпуск 26)

Все серии: http://bit.ly/OtSlonaDoMuravia

Мишутка, увидев на столе мёд, чуть было не спрятал его от Хрюши, но вовремя понял, что лакомиться этим вкусным продуктом одному было бы нехорошо. Ведущая Марина Яковлева приготовила бочонок с медом, чтобы показать, какую большую пользу приносят пчелы.

А Филя отправился на пасеку понаблюдать за самими пчелами. Профессор Тимирязевской академии Альфир Габдулович Маннапов рассказал ему о многочисленной пчелиной семье и показал, что происходит внутри улья.

Хрюша и его друзья знакомят маленьких зрителей с животными нашей планеты. В этом им поможет ведущая передачи Марина и новый друг — тигрёнок Мур. Этот малыш из породы редких амурских тигров. Он настоящий защитник природы, хорошо знакомый со многими дикими животными, знает их проблемы и выступает от имени всех исчезающих и редких видов животных, которые нуждаются в защите.

Наш сайт: http://www.spokoinoinochi.ru

Подпишитесь на наш канал: http://bit.ly/goodnightKids

«Спокойной ночи, малыши!»: http://bit.ly/GoodNightKids

Быстрее, выше, сильнее: http://bit.ly/БыстрееВышеСильнее

Игроблог: http://bit.ly/ИгроблогСхрюшей

История искусств вместе с Хрюшей: http://bit.ly/artHistory

«Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей»: http://bit.ly/travelAroundTheWorld

«Русский язык с Хрюшей»: http://bit.ly/RussianGoodNightKids

«Английский вместе с Хрюшей»: http://bit.ly/englishGoodNightKids

«Учимся считать вместе с Хрюшей»: http://bit.ly/12345GoodnightKids

Группа в ФБ: https://www.facebook.com/spokoinoinochimalishi

Видео Детям о животных — Пчёлы — От слона до муравья (Выпуск 26) канала Спокойной ночи, малыши!

Источник

От слона до муравья вместе с Хрюшей и…

Медиа

Каркуша и Степашка затеяли спор о том, кто больше заслуживает внимания, — звери или птицы? Ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур убедили друзей, что все классы животных одинаково интересны, в том числе и самый многочисленный — класс насекомых. А, тем временем, Филя отправился на выставку в Дарвиновский музей, где специалист по насекомым Олег Ткачев познакомил его с некоторыми удивительными экземплярами живой коллекции.

Медиа

Мишутка, увидев на столе мёд, чуть было не спрятал его от Хрюши, но вовремя понял, что лакомиться этим вкусным продуктом одному было бы нехорошо. Ведущая Марина Яковлева приготовила бочонок с медом, чтобы показать, какую большую пользу приносят пчелы.

А Филя отправился на пасеку понаблюдать за самими пчелами. Профессор Тимирязевской академии Альфир Габдулович Маннапов рассказал ему о многочисленной пчелиной семье и показал, что происходит внутри улья.

Медиа

Степашка и Филя знали, что самое высокое животное на планете — жираф, но оказалось, что рост — это не всё, чем может удивить длинношеее животное: у него и язык самый длинный. Чтобы поближе познакомиться с жирафом, Филя отправился в зоопарк и побеседовал с ним, пока тот лакомился листочками дерева. Ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур поведали некоторые интересные факты о жизни этого миролюбивого растительноядного животного.

Медиа

Степашка и Филя узнают, как заботятся о своих детенышах слоны, пингвины, зайцы и другие животные. Но случается, что малыши остаются без мамы, и тогда им может помочь только человек. Филя отправился в национальный парк «Лосиный остров», где живут маленькие лосята, оставшиеся без родителей. Государственный инспектор Иван Юткин познакомил Филю с лосятами и рассказал, что, когда они подрастут, то смогут вернуться в дикую природу, но пока они маленькие, о них здесь заботятся и кормят коровьим молоком. Филя попробовал покормить лосенка из бутылочки с соской, и у него получилось.

Источник

Муравьи выручают из беды только своих товарищей по муравейнику

Французские и американские этологи экспериментально показали, что пустынные муравьи-бегунки Cataglyphis cursor целенаправленно спасают своих попавших в ловушку сородичей, проявляя при этом немалую изобретательность. Муравьи не только откапывают своего засыпанного песком товарища и пытаются вытащить его за ноги, но и находят в песке нейлоновую нить, которой он привязан, и перекусывают ее. Столь сложные «спасательные операции» зарегистрированы у беспозвоночных впервые. Муравьи выручают только членов своей семьи; особи того же вида, но из другого муравейника, вместо этого подвергаются нападению.

Различные формы взаимопомощи широко распространены в животном мире. До сих пор, однако, удалось по всем правилам зарегистрировать и описать не так уж много целенаправленных «спасательных операций», то есть действий, непосредственной целью которых является спасение попавшего в беду сородича. Типичный пример — поведение дельфинов, которые помогают раненым особям оставаться у поверхности, где они могут дышать (см. также: Vogel & Fuentes-Jiménez, 2006). У муравьев подобное поведение впервые было описано еще в XIX веке. Известно, что муравьи откапывают сородичей, которых засыпало грунтом, а также пытаются вызволить несчастных, угодивших в воронку муравьиного льва. При этом муравьи совершают два типа действий: роют землю и тянут товарища за лапки. Такое поведение, в принципе, не обязательно свидетельствует о большом уме и может быть интерпретировано как набор сравнительно простых рефлекторных реакций на химические «сигналы тревоги» или «просьбы о помощи».

В статье, опубликованной в журнале PLoS One, этологи из Франции и США впервые описали значительно более сложные и разумные действия по спасению сородичей у муравьев-бегунков Cataglyphis cursor. Исследователям впервые удалось показать, что муравьи выручают из беды только своих товарищей по муравейнику, тогда как представители того же вида, но из другой семьи, никакой помощи не получают. Это полностью соответствует теоретическим моделям эволюции альтруизма и кооперации под действием родственного отбора.

Для каждого эксперимента отбирались пять рабочих муравьев из одной из трех семей, содержащихся в неволе. Выбор именно такого числа муравьев-участников связан с тем, что спасательные операции у насекомых данного вида всегда являются коллективными и начинаются только в том случае, если поблизости от попавшего в беду муравья есть не менее пяти потенциальных спасателей. Было проведено шесть серий экспериментов с разными «жертвами» — попавшими в ловушку насекомыми. Жертву привязывали тонкой нейлоновой нитью за ногу к кружку фильтровальной бумаги диаметром 1 см, а затем засыпали песком, так что бумага оказывалась зарыта полностью, а привязанное насекомое — наполовину. В первой серии экспериментов в роли жертвы выступал муравей из той же семьи, что и спасатели; во второй — муравей того же вида, но из другой семьи; в третьей — муравей другого вида (Camponotus aethiops), в четвертой — молодой сверчок (типичная добыча муравьев-бегунков), в пятой — обездвиженный (путем охлаждения) муравей из той же семьи. Наконец, в шестой серии экспериментов жертвы вообще не было, а был только пустой «силок» из куска бумаги и нейлоновой нити. Каждый из шести опытов был повторен 9 раз с разными пятерками спасателей (по три пятерки из каждой семьи).

Авторы зафиксировали четыре типа «спасательного поведения»: во-первых, муравьи рыли песок вокруг жертвы; во-вторых, оттаскивали крупные частицы грунта на расстояние до 5 мм от нее; в-третьих, тянули жертву за ноги (но никогда не дергали за хрупкие антенны); в-четвертых, кусали нейлоновую нить, которой жертва была привязана.

Из этих четырех типов поведения наиболее интересен, конечно, последний. Ранее подобные действия в ходе спасательных операций у муравьев не регистрировались. Такое поведение (в отличие от рытья и дерганья жертвы за ноги) совсем уж трудно истолковать в рамках теории о «простых рефлекторных ответах на возбудители». Здесь, по-видимому, все-таки необходим определенный уровень интеллекта: нужно ведь сообразить, что именно нить не дает жертве выбраться и что эту нить нужно перегрызть.

Другой важный новый результат состоит в том, что муравьи, как выяснилось, пытаются спасти только своих товарищей по муравейнику, да и то только в том случае, если «жертва» проявляет активность. Спасательные действия были зарегистрированы только в первой из шести экспериментальных ситуаций (когда в роли жертвы выступал активный муравей из того же гнезда). Ни представители того же вида из другого муравейника, ни особи другого вида, ни «примороженные» сотоварищи, ни сверчки, ни пустые ловушки никакой помощи не получали — зато к активным муравьям из того же муравейника неизменно применялся весь комплекс спасательных мероприятий.

Операция по спасению сородича всегда начиналась с рытья грунта вокруг застрявшего муравья и оттаскивания камушков. Когда жертва была уже частично откопана, ее начинали тянуть за ноги. При этом, естественно, на поверхности оказывалась нейлоновая петелька, привязанная к одной из ног. Обнаружив нить, муравьи уже не забывали о ней, раз за разом возвращались, откапывали новые ее участки и пытались перегрызть.

Ничего подобного не происходило, когда в роли жертвы выступал чужой муравей или сверчок. В этом случае муравьи вели себя по отношению к жертве агрессивно: угрожали раскрытыми челюстями, брызгали кислотой, кусали. Авторы отмечают, что «дерганье за ноги», входящее в комплекс спасательных мероприятий, очень легко отличить от агрессивного кусания: во втором случае брюшко у муравья всегда подогнуто (чтобы при необходимости брызнуть кислотой), и он хватает жертву не только за ноги, но и за антенны, чего никогда не бывает во время спасательных действий. Два «нейтральных» вида жертв (неподвижный сотоварищ по гнезду и пустой силок с торчащей из песка нейлоновой петлей) не вызывали у муравьев ни одной из двух реакций — ни спасательной, ни агрессивной. Таким образом, нейлоновая петля сама по себе не вызывает у муравьев желания ее откапывать или грызть.

Полученные результаты показали, что жертва, чтобы быть спасенной, должна проявлять активность. Ранее на других видах муравьев было показано, что «сигналы о помощи», подаваемые попавшими в беду особями, имеют химическую природу (то есть являются феромонами). Данная работа впервые показала, что эти сигналы оказываются действенными только в том случае, если жертва происходит из того же муравейника, что и спасатели. Какие именно химические вещества используют муравьи для различения «своих» и «чужих», пока не известно.

Источник

От слона до муравья пчелы

Многие удивляются, какие динозавры тупые! Как мал их мозг относительно тела! Но динозавры не были тупыми!

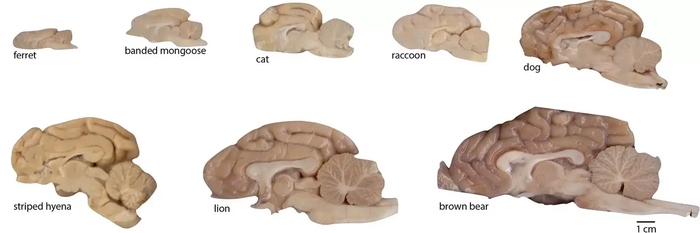

В старых постах я уже опровергла миф о том, что интеллект зависит от соотношения размеров мозга и тела. Расстояние между нейронами возрастает вместе с размерами тела только у млекопитающих. Так у бурого медведя( brown bear) в коре больших полушарий примерно столько же нейронов, сколько у кошки(cat)

Еще один пример — мозг слона. Он больше человеческого. Весит он 4 — 5 кг, когда наш — всего полтора. Тем не менее, слоны обладают лишь интеллектом ребенка. Это легко объяснить тем, что из-за большого размера у слона в передних полушариях не так плотно, как у нас, расположены нейроны. У слона там всего 5 миллиардов нейронов, в то время как у человека в полушариях 16-21 миллиард (во всем мозге 86). Получается, главный показатель интеллекта — количество нейронов?

Как объяснить интеллектуальное превосходство крысы над кроликом, если в передних полушариях кролика больше нейронов, чем у крысы? У более умной крысы 31 миллион, а у более глупого кролика 71 миллион. Играет ли большую роль количество нейронов?

Давайте разбираться. Вспомним насекомых. Муравьи.

Они способны передавать друг другу довольно много различных сообщений, а время передачи сообщения пропорционально количеству информации в нем. Более того, эти насекомые способны подмечать закономерности и использовать их для «сжатия» информации.

Последующие опыты, построенные по тому же принципу, но с несколько измененной методикой, в которых муравьи должны были передавать сведения о номере планочки с приманкой (экспериментальная установка напоминала длинную гребенку, установленную в разных вариантах вертикально, горизонтально или замкнутую в круг) выявили у муравьев даже некую систему счисления, сходную с архаичными системами счисления у человека. В последние годы была разработана и проведена серия экспериментов, позволивших исследовать способность муравьев к сложению и вычитанию.

Так же ученые подсчитали их колличество нейронов. У этих насекомых 250 тысяч нейронов. У человека 86 миллиардов нейронов.

Есть и другие гениальные насекомые.

Пчелы идеально знают точное время и место, когда цветут некоторые растения, и способны оценивать количество нектара и пыльцы в этих цветах.

Они могут передавать друг другу координаты цветов с помощью кодовых движений, способны считать, даже осознавать абстрактное понятие нуля, как приматы и попугай Алекс. Они обучаемы, и даже способны перебороть свои инстинкты с помощью интеллекта.

Так Карцев с коллегами нарисовали большой и маленький кружок, на маленький поместили сладкий сироп, а на большой — раствор с солью. Сначала пчела садилась на большой кружок, потому что в большом цветке больше нектара. Так велели ее инстинкты. А затем она стала делать разумный выбор, противостоящий инстинктам — садиться на маленький круг.

Проводилось немало исследований, где пчелам предстояло решить конкретные практические задачи или выявить закономерность. Самый простой и известный пример – с отодвиганием кормушки.

Каждый день кормушку отодвигали в одном и том же направлении на одно и тоже расстояние. В очередной раз пчелы предусмотрели изменение положения кормушки и слетелись к тому месту, куда должны были отодвигать кормушку заранее. То есть, увидев предыдущие изменения, насекомые сделали умозаключение и просчитали следующие изменения.

Пару лет назад ученые заставили группу насекомых добывать еду, потянув за веревку. Освоив этот трюк некоторые пчелы стали УЧИТЬ ДРУГИХ, а наблюдавшие за процессом сделали это с первого раза. В конце эксперимента уже вся колония могла с лёгкостью делать то, что 1 пчеле давалось с трудом. Ранее считалось что таким талантом обладают только птицы и млекопитающие. Теперь же, используя поразительные умственные способности пчел, некоторые люди забавы ради учат их играть в футбол!

Пчел можно научить даже абстрактной задаче — различать стили рисования художников. В эксперименте ученые из Квинслендского университета в одну из двух камер ящика помещали сахарный сироп. Пчелы должны были определить, в какую залетать по стилю написания картины, которую поместили перед входом. Каждый раз ученые вешали новые картины Пикассо и Моне, но пчелы по-прежнему справлялись с задачей

Есть и другой эксперимент, демонстрирующий абстрактное мышление пчел. Мартен Журфа научил пчел узнавать симметричные и не симметричные фигуры. Пчелы быстро перестали заглядывать под не симметричные фигуры в поисках еды, переключившись на симметричные. Затем насекомые освоили различия во взаимных расположениях объектов в пространстве (над – под, справа – слева). А во сколько лет вы перестали путать право и лево? Какому возрасту соответствует интеллект пчёл? Пишите в комменты. А сейчас вернёмся к экспериментам.

Помимо взаимного расположения объектов в пространстве насекомые разобрались в понятиях «такое же» и «совсем другое». Оказалось, что пчёлы запросто переносят навык на новые ситуации. Например, если их научили находить одинаковые запахи, они легко находят и одинаковые на вид фигуры.

Ещё больше впечатляют результаты, полученные Журфа недавно. Он и его коллега Аврора Аваргэ-Вебер обнаружили, что пчёлы могут совмещать освоенные ими понятия. Например, их научили среди нескольких пар из двух разных фигур находить пары фигур одинакового цветового оттенка и одинакового пространственного расположения (например, одна фигура над другой, а не рядом). По мнению Журфа, это свидетельствует о довольно высоком уровне интеллекта. Он научил пчёл данному трюку с 30-й попытки, тогда как некоторые обезьяны начинали справляться с заданием лишь после нескольких тысяч попыток! И это ещё не всё.

Хорошо усвоившие урок пчёлы могут также научиться находить дорогу к приманке в лабиринте, ориентируясь по развешенным в нём изображениям абстрактных фигур. Более того, они способны понять, что одна и та же фигура в разных лабиринтах может означать разные вещи, то есть способны соотносить символ с контекстом.

А ведь у них лишь 960 тысяч нейронов!

Так получается, колличество нейронов не важно? Тогда что важно? Организация мозга. Совершенный мозг делится на зоны, каждая из которых специализируется на своей роли. Мозг со специализированными зонами — как команда со профессиональными сотрудниками. Она будет работать эффективнее обычной группы людей даже если профессионалов(нейронов) меньше.

Источник