Ученые нашли клещей, которые никогда не занимаются сексом и живут уже шесть миллионов лет

Команда европейских ученых пыталась понять, как размножаются клещи Oppiella nova — их популяция состоит только из самок. При этом у них по две копии каждой хромосомы, как у людей, то есть эти членистоногие — диплоидные. Клещи вообще не занимаются сексом, умудряясь при этом выживать шесть миллионов лет.

Исследователи даже предполагали, что в какой-то момент в популяции случайно появляется репродуктивный самец и привносит генетическое разнообразие. Но гипотеза оказалась ложной.

🧬 Обмен хромосомами и их смешивание во время зачатия создают множество генетических комбинаций, которые помогут виду выжить в трудные времена. Если изменится климат, начнется чума или появится новый хищник — все умрут, но несколько особей точно останутся. Они-то и продолжат род. Именно поэтому животные готовы платить за секс высокую цену: искать партнера, конкурировать за него, вынашивать потомство.

Поддерживать генную вариативность можно и без полового размножения. Например, существует эффект Мезельсона. Это процесс, во время которого две копии генетической информации организмов, размножающихся бесполым путем, накапливают отдельные мутации и эволюционируют совершенно независимо друг от друга.

Именно так и воспроизводят себя клещи Oppiella nova. Проще говоря, они создают свои клоны с небольшими отличиями. Эффект Мезельсона позволяет назвать диплоидных клещей асексуальным видом — животными без пола.

«Это может показаться простым. Но эффект Мезельсона до сих пор никогда не был убедительно продемонстрирован на животных», — заявила соавтор исследования Таня Швандер.

Целибат Oppiella nova — важное доказательство того, что животные могут выживать без полового размножения в течение очень длительного времени. До сих пор это считалось маловероятным, или даже невозможным.

🦗 Ранее стало известно, что цикады под психоделиками устраивают беспорядочные оргии, пока у них не отвалятся гениталии.

Источник

Учёные объяснили феномен клещей Oppiella nova

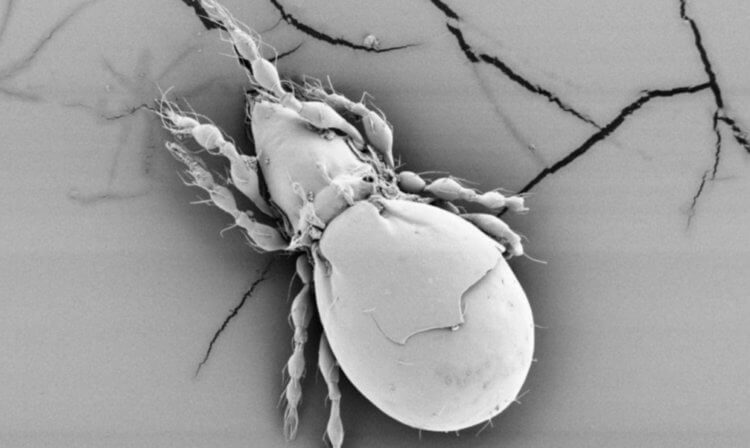

Клещ Oppiella nova под микроскопом

Можно было бы предположить, что крошечные клещи способны к партеногенезу. Так принято называть «однополое размножение», при котором женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются без оплодотворения мужскими. Такая особенность организма имеется у некоторые пауков и муравьев, но упомянутые в начале статьи клещи размножаются по-другому.

Однополые животные

Важность биологического разнообразия

Ученые впервые доказали существование эффекта Мезельсона

Получается, что клещи вида Oppiella nova — это первые известные ученым создания, которые выживали на протяжении миллионов лет без соития. Но сейчас ученые точно знают, что такое явление реально, так что в будущем они наверняка найдут других животных с такой способностью. Эти клещи живут в почве и едят все подряд, начиная с грубых корней злаковых растений и заканчивая мягкими корнями луковичных. Они встречаются по всему миру, включая Оаху, Гавайи и Окинаву (Япония). Причем кроме почвы могут обитать в погребах и амбарах. Если быть очень точными, каждый такой клещ имеет длину 350 и ширину 180 микрометров, а по бокам их туловища есть щетинки.

Источник

Панцирный клещ oppiella nova

^ ^ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

^ .-V СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

4 ИНСТИТУТ СИСТЕМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ

На правах рукописи

КНОР Ольга Ивановна

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ

(Загсорййэгтев, ОпЬа(е1) СОСНОВЫХ ЛЕСОВ НОВОСИБИРСКОГО ПРИОБЬЯ

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук

Работа выполнена в Сибирском зоологическом музее Института систематики и экологии животных СО РАН.

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор В. Г. Мордкович

Официальные оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Н. Н. Горбунов; кандидат биологических наук В. С. Андриевский

Ведущее учережденне: Институт проблем экологии и эволюции РАН (ИПЭЭ РАН)

Защита состоится «_» _ 1998 года

В_часов на заседании диссертационного совета

К 003. 14.01 в Институте систематики и экологии животных СО РАН по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11 ИС и ЭЖ СО РАН.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИСиЭЖ СО РАН

Автореферат разослан «_»_1998 года

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор биологических наук

Общая характеристика работы

Панцирные клещи или орибатиды — микроскопические животные, обитающие в почвенном ярусе биоты. Они широко распространены по Земному Шару и вместе с другими деструкторами органических остатков вносят существенный вклад в функционирование экосистем.

Сообщество орибатид как «совокупность популяций, населяющих определенную территорию или биотоп» (Одум, 1975), было объектом изучения многих исследователей. Основное внимание уделялось видовому разнообразию, численности и характеру пространственного распределения панцирных клещей.

Коллективом авторов под руководством член-корреспондента РАН профессора Д.А.Криволуцкого в рамках Международной программы «Вид и его продуктивность в ареале» проведено всестороннее изучение модельного вида панцирного клеща Nothrus palustris C.L.Koch, в котором большое внимание уделено жизнедеятельности его природных популяций («Панцирные клещи», 1995). В целом же, до сих пор структура и динамика элементов сообщества — популяций орибатид остаются слабо изученными.

Актуальность исследования. Сохранение биологического разнообразия как основы стабильности экологических систем — одна из основных задач современной науки и практики природопользования. Биоразнообразие относится к числу наиболее объективных факторов оценки окружающей среды. Его изучение актуально и необходимо (Документы Конференции ООН. Д992, Доклады совещаний Научного совета РАН, 1996,97гг.).

Почвообитающие панцирные клещи представляют собой уникальную группу животного мира по многообразию форм (Balogh, 1972), биологии размножения (Luxton, 1981; Smrz, 1989; Palmer, Norton, 1991), повсеместному распространению и высокой численности.

Наше исследование посвящено разностороннему изучению сообществ орибатид сосновых лесов. Оно включает как традиционный

аспект, так и малоизученное направление, а именно, популяционную динамику панцирных клещей.

Цель исследования — выявить закономерности популяционной динамики панцирных клещей и рассмотреть популяционный уровень в системе структурной организации сообщества

В задачи входит:

1) изучить биологию популяций орибатид (соотношение полов, яйцепродукцию, возрастную структуру);

2) выявить влияние абиотических факторов на популяционную динамику;

3) установить видовой состав панцирных клещей в различных сосновых лесах (биотопах) и их отдельных участках (стациях);

4) провести анализ сходства сообществ стаций по видовому составу и обилию орибатид;

5) выявить закономерности динамики численности панцирных клещей в условиях резко континентального климата юга Западной Сибири;

6) по результатам изучения распределения орибатид в сосновых лесах провести типизацию пространственной структуры видов, выявить сопряженность топических диапазонов видов;

7) сравнить уровни максимальных численностей видов орибатид в сообществе с их био-экологической характеристикой; установить наличие или отсутствие связей между этими показателями.

— впервые для юга Западной Сибири выявлен видовой состав панцирных клещей сосняка разнотравного, включающий 82 вида.;

— проведен сравнительный анализ таксономического и экологического составов фауны панцирных клещей двух типов сосняков; список видов орибатид сосновых лесов Новосибирского Приобья насчитывает 123 вида;

— изучено соотношение полов у 16 видов орибатид, выявлена хронология созревания яиц и постэмбрионального развития панцирных клещей в природе;

— установлена зависимость скорости развития преимагинальных стадий орибатид от микроклиматических условий местообитаний;

— проведен анализ пространственной структуры видов сообщества в пределах лесного массива.

Теоретическая и практическая ценность.

Работа представляет собой целостное исследование лесного сообщества орибатид, которое содержит кроме традиционных характеристик — видового состава и численности панцирных клещей анализ сезонной и многолетней динамики популяций.

Установлено, что сообщества орибатид представляют собой совокупность популяций, имеющих разнообразные стратегии размножения.

Результаты работы являются вкладом в познание закономерностей природных популяций, оценку почвенной биоты лесных экосистем.

Материалы диссертации могут быть использованы при составлении руководств, методических пособий и при чтении лекций студентам по специальностям: почвенная зоология, акарология, экология.

Апробация работы и публикации.

Результаты исследований были представлены на 1 Всероссийском совещании по проблемам почвенной зоологии (Ростов-на-Дону, 1996), 3 Симпозиуме Европейского акарологического общества (Амстердам, Нидерланды, 1996), докладывались на межлабораторных семинарах Института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск, 1996, 97гг.).

По материалам диссертации опубликовано 4 работы.

Объем и структура диссертации.

Диссертационная работа состоит из введения, 8 глав, выводов и списка литературы, включающего 162 источника, в том числе 79 на иностранных языках.

Работа изложена на 156 страницах машинописного текста, включает 22 рисунка и 21 таблицу.

Автор благодарит заведующего Зоологическим музеем Института систематики и экологии животных СО РАН профессора В.Г.Мордковича за руководство научной работой, специалистов: к.б.н. Л.Г.Гришину за предоставление материала и консультационную помощь, чл.-корр. РАН проф. Д.А.Криволуцкого за ценные советы при завершении рукописи, к.б.н. Г.Д.Сергиенко и к.б.н. А.В.Толсгикова за помощь в определении панцирных клещей, лаборанта Н.А.Позднякову за техническую помощь при обработке материала.

Глава 1. Обзор литературы.

Приводится анализ литературных данных по биологии размножения, жизненному циклу, фенологии орибатид, а также рассматривается изученность панцирных клещей в различных ландшафтах, в том числе, сосновых лесах.

Глава 2. Климат и ботанико-географическая характеристика района исследования.

Район исследования находится в лесостепной зоне Западной Сибири, где резкоконтинентальный климат с характерной многолетней цикличностью атмосферного увлажнения. Смена влажной и сухой фаз

вызывает сложные преобразования в биоценозах (Максимов и др., 1981; Гришина и др., 1991). Обследованная территория относится к Приобскому боровому округу подпровинции правобережной приобской лесостепи (Куминова и др., 1961). Округ объединяет крупные массивы сосновых боров, развитых на песчаных отложениях древней долины р.Оби. Почвы супесчаные оподзоленные.

Глава 3. Материалы и методы исследования.

Исследования проводились в 2 типах сосняков, относящихся к одному лесному массиву. Сосняк брусничник — умеренно увлажненный мохово-травянисто-кустарничковый лес на всхолмленном рельефе, сосняк разнотравный — хорошо увлажненный травянистый сосновый лес с примесью березы на более пониженном и выровненном рельефе. Было выделено 11 стаций, отличающихся между собой гидротермическим режимом почв, характером напочвенной растительности и степенью развития подстилки.

Соподчиненность сообществ. В самом высоком ранге мы рассматриваем сообщество соснового леса, т.е. всего лесного массива. Оно включает в себя сообщества биотопов: сосняка брусничника и сосняка разнотравного, а каждое из них объединяет сообщества стаций.

Наблюдения проводились в течение вегетационных сезонов с интервалом 10 дней: в 1991г. — 16 (май-октябрь), 1993г. — 10 (май-октябрь), 1995г. — 9 (апрель-август), 1996г. — 6 (август-сентябрь) раз.

При отборе проб и выгонке клещей за основу была взята общепринятая методика (Гиляров, 1975). В связи с поставленными задачами — изучение популяционной динамики в наибольшей мере была обследована подстилка, поскольку анализировались виды поверхностной и подстилочной жизненных форм (Криволуцкий, 1965). Всего взято 414 пробы, в большей или меньшей мере изучена биология и экология популяций 21 вида панцирных клещей, просмотрено около 16 тыс. взрослых и 20 тыс. неполовозрелых особей.

Анализ численности проведен по среднесезонным показателям. Индексы доминирования, встречаемости и верности по обилию расчитаны по В.Н.Беклемишеву (1961). При сравнении фауны орибатид различных стаций использовались коэффициенты Серенсена, Жаккара и Маунтфорда (Гиляров, 1965). Для сравнения сообществ по числу видов и их обилию мы взяли коэффициент БАВайнштейна (1967): К w = К ris х К f / 100, где К ns = X Smin, сумма минимальных значений удельного обилия каждой пары общих видов, Kf — коэффициент фаунистического сходства Жаккара.

Индекс сходства экологических (топических) диапазонов орибатид расчитан по Траве (Trave, 1963):

Ка = Pab / Ра + Pb — Pab, где Ка — степень ассоциации между видами а и b, Pab — количество проб с видами а и Ь, Ра — количество проб с видом а, РЬ — количество проб с видом Ь. Обсчет проведен по 109 сезонным пробам из 7 стаций.

При популяционном анализе мы применяли также среднеарифметические показатели и расчет относительной численности в процентах. Кроме того, мы использовали индекс плодовитости ФЛебрена (Lebrun, 1971): L — А / L + А, где L — число личинок, А — число взрослых особей.

Для оценки периодичности яйцепродукции у видов с непрерывным размножением мы предложили и использовали формулу: Е max / Es, где Е max — максимальное число яиц, которое может одновременно находиться в одной самке, Es — среднесезонное число яиц в самке.

В представлениях о структуре сообщества мы придерживаемся системы Ю.Одума (1975). Биология и экология популяций рассматривается нами в ракурсе внутренней организации сообщества.

Глава 4. Характер размножения и периодичность как элементы внутренней организации сообщества орибатид.

4.1. Биология размножения.

Сообщество орибатид соснового леса состоит из видов, имеющих разнообразные варианты размножения. Среди них есть виды, размножающиеся партеногенетическм и с участием самцов, с сезонным и непрерывным формированием яиц и их откладкой. Мы установили, что число яиц в теле самки далеко не всегда соответствует размерам тела. Так, в первой размерной группе максимальное число яиц колеблется от 7 (Liacarus xylariae) до 15 (Xenilius tegeocranus), во второй — от 4 (Xenillus discrepans) до 23 (Epidamaeus kamaensis), в третьей — от 4 (Eupelops nepotuhis) до 10 (Liebstadia similis).

Для видов с непрерывным размножением нами был расчитан среднесезонный показатель яйцепродукции. Он оказался постоянным для видов, хотя в зависимости от условий обитания и погодных условий года он может несколько меняться. Отношение максимального числа яиц в теле к среднесезонному показателю может составить представление о степени периодичности откладки яиц в течение сезона (табл.1).

Половой состав. Как показали наши исследования, соотношение полов постоянно в течение сезона, но у разных видов оно различно. Равное число самцов и самок зарегистрировано у Epidamaeus bituberculatus, Ceratozetes sellnicki, Eupelops nepotulus, E.torulosus. У вида Xenillus discrepans число самцов вдвое больше, чем самок, а у Belba verrucosa и Latilamellobates incisellus, наоборот, больше самок. У ряда видов, населяющих несколько стаций, на фоне, в целом, доминирующего типа полового состава имеют место отклонения (Neoribates roubali, Birsteinius perlongus, Punctoribates minimus, Scheloribates latipes, Belba rossica).

4.2. Популяционная динамика орибатид.

Яйцепродукция. У видов с сезонным размножением Platynothrus peltifer и Heminothrus targioni формирование яиц начинается с середины мая и заканчивается в августе. Картина динамики яиц в теле самок у этих видов сходна и носит двувершинный характер с резким снижением числа яйценосных самок и соответственно числа яиц в популяциях в июле.

У видов с непрерывным размножением в благоприятный по увлажнению 1993г. отмечалось два типа динамики яйцепродукции: выровненный или стабильно непрерывный (Ви&еишц регЬпря и Еире1орБ пероийш) и прерывистый или пульсирующий (МеопЬа1ев гоиЬаН и АсЫр1епа пйепБ), что согласуется с анализом по среднесезонному показателю яйцепродукции (табл.1). В засушливое лето 1991г. у всех видов в июле процесс формирования яиц был заторможен.

Оценка периодичности яйцепродукции для видов орибатид _с непрерывным размножением_

Виды п Етах ЕБ Етах Еэ Тип размножения

Ер1 Кнор, Ольга Ивановна

кандидата биологических наук

кандидата биологических наук Новосибирск, 1998

Новосибирск, 1998 ВАК 03.00.09

ВАК 03.00.09Источник