Клещи семейства Ixodidae (пастбищные клещи)

Пастбищные клещи — переносчики возбудителей разнообразных заболеваний — относятся к семейству Ixodidae класса паукообразных (Аrасhnoidea).

Тело клеща не разделено на отдельные членики, оно сплошное. Клещ покрыт снаружи плотным веществом — хитином, который служит хорошей защитой. Хитин покрывает тело неравномерно, в некоторых частях он утолщён. У самцов хитин на спинной поверхности образует крепкий панцырь в виде щитка, покрывающего всю верхнюю часть тела и называемого спинным (дорзальным) щитком. У самок спинной щиток развит гораздо слабее и занимает лишь переднюю треть тела. Форма спинного щитка разнообразна — яйцевидная, круглая, сердцевидная.

И передней трети тела, около края спинного щитка, располагаются глаза, но одному с каждой стороны: некоторые клещи глаз по имеют. Поверхность щитка как самцов, так и самок может быть испещрена различными бороздками, пунктировкой, вдавлениями. Так, па уровне боковых сторон основания хоботка отходят назад цервикальные бороздки, а на уровне глаз, параллельно краю спинного щитка, — латеральные (боковые) бороздки. В задней части щитка заметны непарная срединная и две боковые бороздки. Задняя часть тела самки, не покрытая спинным щитком, состоит из более мягкого хитина и имеет много складок, расправляющихся при наполнении тела самки кровью, когда её объём сильно увеличивается. Таким образом, уже по внешнему виду можно легко отличить самцов от самок.

По заднему краю щитка самца и краю тела самки, когда она не насосалась крови, заметны особые короткие нарезки, идущие по направлению к центру тела, в количестве не более 12.

Этими нарезками задняя часть тела клеща разбивается на 11 особых участков различной величины и формы, называемых фестонами. Число фестонов может уменьшаться до 9—7. У самцов некоторых видов клещей отходит против срединного фестона кзади вырост, называемый хвостовым придатком.

У самцов отдельных видов рода Hyalomma срединный фестон отличается своей формой, величиной и окраской от соседних фестонов и в этом случае носит название шарма».

От брюшной (вентральной) поверхности тола клеша отходят четыре пары ног, состоящих из шести члеников: тазика (коксы), вертлуга», бедра, голени, переднелапки и лапки. Коксы прочно фиксированы па брюшной (вентральной) поверхности и неподвижны. Последний членик — лапка — снабжён присасывательной подушечкой и двумя коготками. Благодаря такому приспособлению клещ может легко передвигаться по любой поверхности и легко на ней укрепляться.

Источник

Описание и фото пастбищных клещей

Пастбищный клещ имеет официальное латинское название – Ixodidae. К этой же группе относят клещей вида Dermacentor marginatus, обитающих на пастбищах, паразитирующих на животных. Питаются кровью, распространяют опасные заболевания. Для снижения численности паразитов осуществляют дезинсекцию местности, очищают пастбища от прошлогодней листвы, сена.

Иксодовые клещи Ixodidae

Наиболее распространенный пастбищный клещ – это таежный, собачий, лесной, дермацентор. Внешне имеют некоторые различия, образ жизни не отличается. Размер голодной особи 3 мм. В процессе питания брюшко увеличивается в размерах, достигает нескольких сантиметров в диаметре. Расцветка голодного, сытого пастбищного клеща отличается. Окрас тела бывает серым, бурым, красным, бордовым, черным. Самцы всегда меньше самок. Фото пастбищного клеща представлено ниже.

Среда обитания, образ жизни

Встречаются иксодовые клещи повсеместно, пастбищные обитают преимущественно на лугах, где выпасают скот. Жизненный цикл паразита растягивается на несколько лет.

- Самка откладывает яйца в почву с подгнившей листвой, травой. Оттуда появляются личинки первого возраста.

- Паразиты поджидают теплокровное животное, чтобы напиться крови. Часто первой жертвой становится мелкий грызун. После насыщения личинка падает на землю, продолжает развитие. Линяет, превращается в нимфу.

- Голодные неполовозрелые клещи способны месяцами поджидать жертву в траве, на нижних ветках кустарников. Кормятся пастбищные паразиты на животных, которых выпасают на лугах либо зверях. Кусает однократно, снова падает на землю. Если жизненный цикл развития попадает на осень, в таком состоянии пастбищный клещ зимует, весной продолжает развитие.

- Имаго живут около 2 месяцев, питаются кровью животных, людей. За это время самка откладывает до 1700 яиц, но выживает половина.

Благоприятными условиями развития является повышенная влажность, высокая температура воздуха в пределах 22-25 градусов Цельсия. Активность снижается с наступлением холодов, жарким летом.

За сезон пастбищные клещи активизируются дважды – май-июнь, август-сентябрь. Нет их в июле, начале августа, исчезают в октябре после стойкого снижения температурных показателей. Дождливым летом клещи на пастбищах активны весь сезон.

Медицинское значение

Пастбищный клещ опасен распространением различных заболеваний.

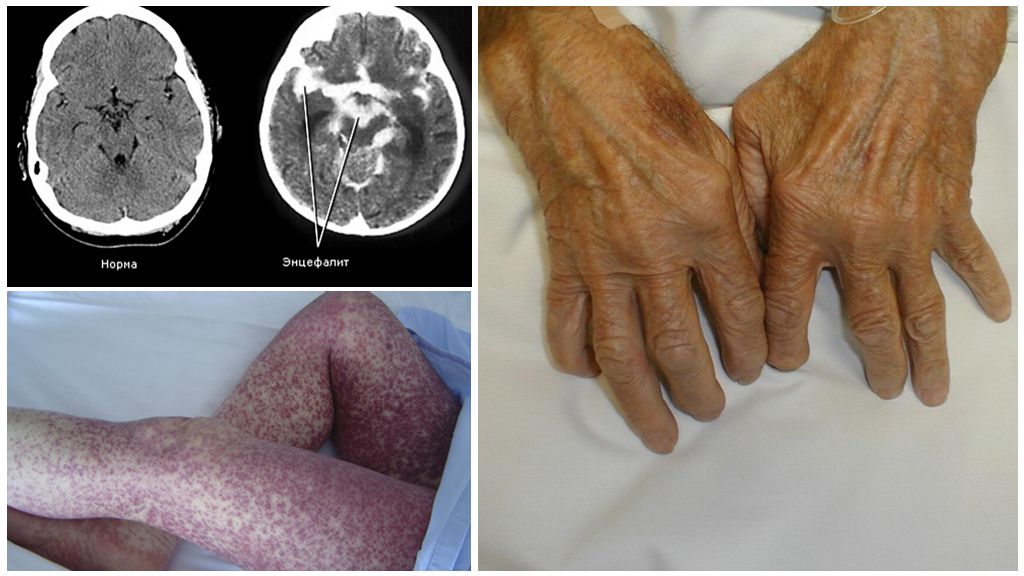

Наиболее опасными являются инфекции боррелиоза, клещевого энцефалита. Заражение происходит во время укуса инфицированным пастбищным клещом. Инкубационный период длится в среднем 14 суток. Первые симптомы похожи на проявление гриппа. Начинается остро с повышения температуры, головной боли, ломоты в мышцах, светобоязни, др.

Острая фаза боррелиоза, клещевого энцефалита длится около 10 дней. После этого либо болезнь отступает, вырабатывается иммунитет, либо продолжает прогрессировать. Следующее обострение наступает в течение месяца, проявления более сильные, продолжительные. При отсутствии квалифицированной терапии наступает паралич, парезы, инвалидность, слабоумие, нарушение зрения, слуха, смерть. Клещевые инфекции поражают головной мозг, ЦНС, мышцы.

Профилактика

Специфической профилактики от боррелиоза нет, от клещевого энцефалита для людей существует вакцина. Прямым путем заражения опасными болезнями является укус инфицированного пастбищного клеща, но также известны случаи заражения при употреблении сырого молока. Чтобы предотвратить заболевание, необходимо соблюдать правила собственной безопасности при нахождении на пастбище, рядом с животными, обрабатывать репеллентами скот, обрабатывать молоко перед употреблением в пищу.

Dermacentor marginatus

Разновидность иксодового клеща. Питается на крупном рогатом скоте, диких зверях, грызунах, птицах, кусает людей. Полный цикл развития проходит за год. Чрезвычайно плодовит, приспосабливается к неблагоприятным погодным условиям.

Описание внешнего вида

Размер тела голодного пастбищного клеща 5 мм, сытого – 15 мм. Самцы всегда меньше самок. Окрас тела неравномерный. Преобладает серый, бурый, красный, черный, коричневый цвет. Расцветка голодного клеща светлее. Личинки, нимфы отличаются от взрослых особей размерами, количеством пары ног – 6 вместо 8. Фото пастбищного клеща Dermacentor marginatus представлено ниже.

Образ жизни

Весенняя активность имаго наблюдается уже в марте, как только температура воздуха поднимается до +15 градусов Цельсия. Особую активность паразиты проявляют в мае, сентябре. В регионах, где зимой температура не опускается ниже -10 градусов Цельсия, пастбищные клещи паразитируют круглый год. Единичные экземпляры встречаются в жаркие месяцы лета.

Оплодотворение самки происходит на теле хозяина. Напившись крови, падает на землю, забирается под прошлогоднюю листву, траву, трещины в земле, откладывает яйца. Одна самка воспроизводит до 1500 яиц.

Эмбриональное развитие в яйце продолжается 2-10 недель, в зависимости от температурных показателей, влажности. Личинки выбирают жертвами грызунов, мелких животных. Питаются с июня по август. Цикл развития длится 3-5 суток. Нимфы остаются паразитировать на мелких грызунах, развиваются 8 суток, падают на землю, превращаются в имаго.

Голодный пастбищный клещ живет 2 года, оплодотворенная сытая самка погибает через 1-2 месяца.

Опасность

Пастбищные клещи Dermacentor marginatus нападают на крупный рогатый скот, людей. Укусы вызывают аллергическую реакцию на теле, зуд, неприятные ощущения. Вредители также являются переносчиками опасных заболеваний:

- клещевой сыпной тиф;

- бруцеллез;

- омская геморрагическая лихорадка;

- чума;

- клещевой энцефалит;

- туляремия;

- листериоз;

- лихорадка Ку.

Чаще всего происходит заражение клещевым энцефалитом. Насколько высока вероятность инфицирования, каждый год оповещает Роспотребнадзор на официальном сайте. Информация предоставляется по каждому региону.

Меры борьбы с пастбищными клещами, профилактика укусов

Чтобы избежать негативных последствий, укусов клещей необходимо:

- осуществлять расчистку территории, убирать заросли;

- скашивать траву;

- сжигать прошлогоднюю листву, сено, ветки, палки;

- осуществлять дезинсекцию местности;

- использовать репелленты;

- обрабатывать специальными средствами животных, домашний скот;

- вакцинировать животных, делать прививку самим;

- использовать защитную одежду;

- осуществлять осмотр тела каждые 2 часа, находясь на пастбище, делать тщательный контрольный осмотр при возвращении домой.

В эпидемологически опасных регионах присосавшегося клеща следует отправить на анализ в лабораторию. Проверить кровь на наличие вируса, болезнетворных бактерий можно через 14 суток. Если в исследуемом клеще обнаружат инфекцию, осуществляют экстренную профилактику. От клещевого энцефалита человеку вводят иммуноглобулин, от боррелиоза – антибиотик. Чтобы получить защиту от клещевого энцефалита на 3 года, необходимо пройти полный курс вакцинации. Иммунитет начинает вырабатываться через неделю после укола.

Источник

Клещи

Иксодовые клещи (семейство Ixodidae), семейство членистоногих отряда Acariformes. В строении и функциях основных жизненных систем характерно сочетание древних примитивных признаков и наивысшей среди клещей приспособленности к паразитизму. Тело (длина от 1 до 10 мм) разделено на хоботок (гнатосому), несущую ротовые части, и туловище (идиосому) с четырьмя парами ходильных конечностей. Покровы утратили следы сегментации. Чрезвычайно развиты пищеварительная и половая системы; туловище сильно увеличивается в объёме при кровососании. Около 1000 видов. Распространены на всех материках, кроме Антарктиды; разнообразны в тропических и субтропических широтах. В России около 100 видов, во всех природных зонах, от островов северных морей, где обитают на птичьих базарах, до южных границ страны. Паразиты позвоночных животных — диких (пресмыкающихся, птиц, млекопитающих) и домашних; питаются только кровью. Многие виды нападают на человека, когда он попадает в естественные места обитания. Цикл развития включает яйцо и 3 активные стадии (личинка, нимфа, половозрелый клещ); каждая из них питается один раз в течение 3—10 дней. Через определённое время после питания самка откладывает яйца, у некоторых видов — несколько десятков тысяч. Иксодовые клещи переносят возбудителей болезней человека с природной очаговостью: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), сыпного клещевого тифа, возвратного клещевого тифа, геморрагической лихорадки и Ку-лихорадки, туляремии и многих др., а также возбудителей пироплазмозов. Для предохранения от укусов Иксодовых клещей принимают ряд мер.

Форма тела у голодных особей продолговато-овальная, несколько суженная к переднему краю, а у напитавшихся – сферическая или яйцевидно-овальная. Хитиновый покров (кутикула) тонкий, способный растягиваться при питании, но отдельные участки его уплотнены и преобразованы в щитки, располагающиеся на дорсальной и вентральной (только у самцов) поверхностях тела. По величине дорсального щитка самки легко отличаются от самцов: у самок он покрывает только переднюю треть тела, а у самцов – всю верхнюю поверхность. Задний край тела некоторых клещей имеет углубления (насечки) – фестоны, число которых может достигать 11. Цвет тела голодных клещей светло-желтый, желто-коричневый, буро-коричневый, вплоть до черного. Напитавшиеся клещи приобретают серый или желто-розовый цвет. Ноги хорошо развиты, состоят из шести подвижных члеников: коксы, вертлуга, бедра, голени, преднелапки и лапки. На каждой лапке два коготка и присоска. Хоботок расположен в вырезе на переднем крае тела и подвижно соединен с ним. По величине хоботка различают короткохоботковых и длиннохоботковых клещей. Длинным считается хоботок, у которого длина превышает ширину, коротким – длина меньше ширины. По краю тела с обеих сторон позади четвертой пары ног на особых пластинках расположены дыхательные отверстия (стигмы). У некоторых клещей с дорсальной стороны по краю щитка на уровне второй пары конечностей расположена пара простых глаз. Органы пищеварения клещей включают ротовое отверстие, открывающееся в хоботке, слюнные железы, глотку, пищевод, кишечник и анальное отверстие. Выделительная система представлена длинными тонкими трубочками (мальпигиевыми сосудами), открывающимися в ректальный пузырь. Нервная система представлена единой нервной массой (мозгом), от которой отходят парные нервы во все органы и ткани клеща. Половая система самцов включает семенники, семяпроводы, половое отверстие и придаточные железы; у самок – яичник, яйце-проводы, матку, влагалище, половые железы, орган Женэ и половое отверстие.

Экология и биология иксодовых клещей разнообразны: приспособленности их к условиям существования. Одни виды клещей адаптировались в лесокустарниковой зоне, другие – в степной, третьи – в полупустынных и пустынных, четвертые – в горной, в помещениях. В каждой зоне обитают в строго ограниченных стациях, обладающих необходимыми для жизни, развития и размножения абиотическими и биотическими условиями. Поэтому распространение клещей на пастбище носит не диффузный, а очаговый характер (биотопы). По характеру паразитизма иксодид подразделяют на пастбищных и норовых. Пастбищные клещи откладывают яйца в лесной подстилке, поверхностных слоях почвы, прикорневой части растительного покрова пастбищ, трещинах стен помещений и т. д. Норовые клещи откладывают яйца в норах грызунов и других животных, в гнездах птиц.

Пастбищных клещей по характеру связей с хозяевами-покровителями подразделяют на три группы: однохозяинные, двуххозяинные и треххозяинные. Клещи большинства видов пастбищных клещей в активных фазах развития нападают на хозяев, подстерегая их и располагаясь в определенных ярусах растительности. Встреча и прикрепление к хозяину обеспечиваются комплексом поведенческих реакций.

Однохозяинные: на теле хозяина клещи развиваются от прикрепления голодной личинки до отпадения напившейся крови самки. Прокормителями клещей с однохозяинным циклом служат копытные животные, а в условиях культурных ландшафтов – главным образом крупный рогатый скот и лошади.

Двуххозяинные: личинка, закончив кровососание, остается прикрепленной к хозяину, линяет на нимфу, которая, напитавшись, покидает тело хозяина. Нимфа линяет во внешней среде в имаго. Паразит в стадии имаго нападает на животных (второй хозяин) и, насосавшись крови, отпадает. Круг прокормителей при этом может быть ограничен одним или несколькими видами копытных животных (часто крупный и мелкий рогатый скот), а также птицами.

Треххозяинные: клещи находятся на теле хозяина только во время личиночного, нимфального и имагинального питания и по окончании питания покидают его. Соответственно в своем развитии клещи сменяют трех хозяев. Линька всех фаз происходит вне тела хозяина. Круг прокормителей обширен: личинки и нимфы питаются на мелких млекопитающих, птицах и рептилиях, а имаго – на крупных млекопитающих и птицах.

Личинки иксодовых клещей питаются в течение 3-5 сут, нимфы – 3-8 и имаго – 6-12 сут. За время питания масса самок увеличивается в 80-120 раз, нимф – в 20-100 и личинок – в 10-20 раз. Самцам для насыщения необходимо меньше крови. Ненадолго прикрепляясь к телу животного, они обычно, переползая с места на место, отыскивают самок и оплодотворяют их. Самкам иксодовых клещей принадлежат абсолютные рекорды плодовитости среди кровососущих членистоногих. Так, самки наиболее крупных видов (роды Hyalomma и Amblyomma) откладывают в среднем 15-20 тыс. яиц, средних (роды Dermacentor, Boophilus, Rhipicepha-lus) – 3-6 тыс. и наиболее мелких норовых видов (роды Ixodes и Haemaphysalis) – около 1 тыс.

В зависимости от видовых особенностей клещей яйцекладка начинается в 1-2-е сутки после насыщения или через несколько суток, а при наличии диапаузы – через несколько недель или месяцев. Яйцекладка продолжается от нескольких дней до месяца и более. У некоторых видов иксодид отмечена факультативная откладка партеногенетических яиц, т. е. откладка жизнеспособных яиц неоплодотворенными самками.

Жизненные циклы иксодовых клещей, обитающих в различных биотопах, различаются по общей продолжительности, сезонности питания, размножения и линек. Адаптация клещей к условиям существования обеспечивается синхронизацией развития с сезонными изменениями климата и достигается возникновением стадии диапаузы. Она проявляется в задержке эмбриогенеза яиц или метаморфоза напитавшихся личинок и нимф, а также в задержке откладки яиц самками.

Клещи в природных условиях перезимовывают, находясь в различных фазах развития. Многие виды иксодовых клещей могут долго находиться в голодном состоянии, например, имаго I. ricinus, D. pictus, H. asiaticum в природных биотопах жизнеспособны в голодном состоянии в течение двух лет. Естественно, выживание голодных клещей зависит как от их физиологических особенностей, так и от факторов внешней среды, главным образом от температуры и влажности.

Для определения принадлежности иксодид к тому или иному роду учитывают основные морфологические признаки взрослых клещей: форму тела, общую окраску, размер и форму спинного щитка, его окраску, величину хоботка и форму его основания, наличие или отсутствие глаз, расположение анальной бороздки, перитремы, фестоны и другие особенности. Все эти признаки отражены в специальных определительных таблицах.

Для определения различных фаз: Яйца овальной формы, длиной от 0,3 до 0,5 мм; твердая, блестящая оболочка; цвет буро-желтый, но чаще темно-коричневый. Личинка длиной от 0,5 до 1 мм, передняя часть тела покрыта дорсальным щитком; наличие трех пар ног и отсутствие полового отверстия, перитрем и поровых полей; длина и цвет зависят от степени насыщения кровью. Нимфа от личинки отличается наличием четырех пар ног и перитрем, от имаго — меньшими размерами, отсутствием полового отверстия и поровых полей.

Род Ixodes. По числу видов (220) самый крупный среди иксодид. В целом он занимает большую часть земного шара, проникая на севере и юге к полярным широтам. Паразитирует на различных животных: 167 видов – на млекопитающих, 43 – на птицах, 3 – на птицах и млекопитающих, у 8 видов хозяева для имагинальной стадии не установлены. Среди прокормителей – домашние и дикие животные, грызуны, сумчатые, копытные, летучие мыши, насекомоядные, птицы, приматы и др.

В фауне нашей страны этот род представлен 25 видами и подвидами. Все виды длиннохоботковые и развиваются по треххозяинному типу. Основание хоботка чаще четырехугольной формы. Дорсальный щиток, хоботок и ноги черно-коричневого цвета. Ноги сближены между собой и располагаются в передней части тела. Глаза и фестоны отсутствуют. Анальная бороздка огибает анус спереди. Первая пара кокс не расщеплена. Перитремы округлые. Размер самца и голодной самки от 1,5 до 6 мм, напившейся самки – до 15 мм.

Наибольшую опасность для сельскохозяйственных животных и человека представляют два вида клещей – Ixodes ricinus и Ixodes persulcatus. Нимфы и личинки этих клещей питаются на мелких млекопитающих (мышевидных грызунах, ежах и др.), птицах, реже – на пресмыкающихся (ящерицах, змеях). Имаго паразитирует преимущественно на крупных и средних млекопитающих, как диких, так и домашних. Часто присасываются к человеку, особенно агрессивен I. persulcatus.

I. ricinus на территории нашей страны встречается на европейской части. Северная граница его распространения проходит между 55 и 65° северной широты – через Карелию, Эстонию, Ленинградскую, Московскую, Воронежскую, Нижегородскую области и далее через Татарстан и Башкортостан. Обитает на Украине, в Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Калмыкии и Закавказье. Широко распространен в северных, северо-западных областях и в средней зоне; на юге встречается реже. Относится к влаголюбивым видам (яйца могут развиваться в воде), поэтому биотопы его в северном ареале – лесная зона, в центральной, средней и южной зонах – территории с преобладанием леса и кустарников, а также открытые площади, но с кустарниковыми зарослями. Жизненные циклы их в различных климатических зонах неодинаковы. Так, у северных популяций цикл развития завершается в 2-3 и даже 4 года. Клещи хорошо переносят низкие температуры, способны голодать несколько лет, перезимовывают во всех фазах своего развития. В условиях юга клещи заканчивают развитие в течение года. Взрослые особи паразитируют весной, летом и осенью, при максимуме заклещеванности животных – весной и осенью; личинки и нимфы паразитируют преимущественно летом.

I. persulcatus встречаются в среднетаежных и южнотаежных лесах на всем протяжении зональной тайги от Урала до Приморья, а также в центральных районах европейской части России в зонах смешанных лесов. Цикл развития этого вида в большинстве зон паразитирования, как и у I. ricinus, растягивается на 3-4 года; в зоне Южного Приморья метаморфоз заканчивается в 2 года. Сезон паразитирования приходится на весенне-летний период – май-июнь; со второй половины лета животные свободны от клещей.

Род Dermacentor — наличие серебристо-белых пятен на темном фоне спинного щитка, конечностей и хоботка. В фауне бывшего Советского Союза встречаются 8 видов. Длина тела голодных имаго 4-5 мм, напитавшихся – до 15 мм. Хоботок короткий, с четырехугольным основанием. Коксы первой пары глубоко расщеплены, коксы четвертой пары мощные, крупнее остальных. Анальная бороздка огибает анус сзади. У самцов отсутствуют анальные щитки, имеется 11 хорошо выраженных фестонов. Глаза плоские, краевые. Все виды развиваются по треххозяинному типу. С севера ареал проходит по южной границе таежной зоны, т. е. между 51°-53° северной широты. Обитают в разных природных условиях: в лесах, степях, полупустынях, реже в горных местностях на высоте более 2000 м.

D. piсtus: паразитируют на домашних животных, реже — на диких (оленях, кабанах, лисицах, зайцах, ежах и др.). В сезоне паразитирования имаго два максимума: весной в марте-мае и осенью в конце августа-ноябре; летом клещей нет. Личинки и нимфы питаются на мышевидных грызунах, ежах, зайцах и др.; личинки — с июня по июль, нимфы — с июля по август. Зимуют обычно имаго, они способны голодать 2-3 года. В течение года развивается одна генерация, клещи которой появляются осенью; в основном они перезимовывают и нападают на животных лишь на третий год. Распространение — южная часть Урала, Западная Сибирь, Приморский, Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Украина, Белоруссия, республики Закавказья. D. marginatus: хозяевами являются те же виды животных, что и для D. pictus. Паразитируют круглый год: имаго — весной и осенью, личинки и нимфы — в течение лета. Имаго осенней линьки зимуют и нападают на животных весной, способны голодать в течение двух лет. Распространение — степная полоса европейской части РФ, Западная Сибирь, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская область, Калмыкия, республики Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, Казахстан, Украина. Род Boophilus. Мировая фауна насчитывает 20 видов и подвидов данного рода, на территории бывшего Советского Союза — один вид (см. рис. 145). Длина тела голодных клещей 2-5 мм, напитавшихся — 15 мм. Цвет светло-коричневый, с желтоватым оттенком. Хоботок короткий, с шестиугольным основанием. Фестоны не выражены. Анальная бороздка отсутствует. Глаза плоские, боковые, расположены почти на уровне второй пары конечностей. У самцов на брюшной полости две пары щитков. В. calcaratus — однохозяинный вид. Паразитирует на крупном рогатом скоте, реже — на лошадях и овцах. Встречается с ранней весны до глубокой осени с наличием в году трех пиков закле-щеванности животных: весной апрель-май, летом июль-август и осенью сентябрь-ноябрь. В течение года клещи развиваются до трех генераций, зимуют в фазах яиц и личинок. В своем ареале В. calcaratus превалирует над другими видами иксодид: крупный рогатый скот поражается почти поголовно при заклещеванности сотнями и тысячами особей. Распространение — северная граница проходит между 42 и 47° северной широты. Обитает в южных степных районах, в затемненных местах с растительностью: Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Дагестан, Украина, Закавказье, Средняя Азия и Казахстан.

Как определить наличие клещей на территории (участке)

Методы выявления клещей очень прост. Надо вафельным полотенцем вытереть пот с тела и пронести его на небольшом расстоянии от травы – клещи сразу соберутся на нем.

Меры борьбы на участках

Вести борьбу с этими насекомыми под силу практически каждому, если придерживаться норм и технологии их уничтожения. С этой целью следует производить следующие действия:

Регулярное уничтожение мусора, сгребание опавшей листвы и своевременный покос травы.

На подъездных путях желательно сделать специальный барьер в виде полосы насыпанного гравия или деревянных опилок. Ширина такого препятствия должна быть не меньше одного метра.

Вести работы по дератизации – уничтожению грызунов, которые являются переносчиками вируса энцефалита и прокормителями клещей

Акарицидная обработка

• «Цифокс» (25% циперметрина);

• «Самаровка-инсектицид» (циперметрин — 25%);

• «Таран» (зетациперметрин 10%);

• «Байтекс» (фентион 40%);

• «Сипаз супер» (Циперметрин 25%);

• «Бриз» (циперметрин 25%);

• «Акаритокс» (Альфациперметрин 5%);

• «Альфатрин» (альфациперметрин 5%) и другие.

Больший уровень эффективности обычно показывают жидкие препараты – они более действенны, чем гранулы.

Процедура обработки начинается сразу после таяния снега, ранней весной.

Источник