ТОП-10: Причудливый симбиоз среди животных

У многих животных, действительно, странные симбиотические отношения. Простыми словами симбиоз — это взаимовыгодные отношения, включающие физический контакт между двумя организмами, которые не принадлежат к одному и тому же виду.

Эти отношения можно поддерживать для того, чтобы обеспечить чистоту, защиту, транспортировку и даже поиск пищи. Однако иногда существует тонкая грань между полезными и вредными результатами симбиоза. А пока давайте рассмотрим взаимоотношения, которые являются взаимовыгодными для организмов как больших, так и малых.

10. Африканский скворец

Фото: Charlesjsharp

Проводя большую часть времени сидя на слонах, носорогах, зебрах и африканских буйволах, африканские скворцы едят клещей из шкуры своих хозяев-млекопитающих. Это обеспечивает скворцов всеми необходимыми им питательными веществами. Кроме того, хозяева довольны, что птицы удаляют клещей и паразитов из кожи.

Ученые считают, что эти отношения зародились давным-давно, поскольку клюв скворцов, кажется, создан специально для глубокого проникновения в толстую кожу хозяина в поисках пищи. Скворцы также издают сигнал тревоги, предупреждая тем самым других птиц и своего хозяина. Однако отношения между скворцами и их хозяевами не всегда взаимовыгодны.

Удаляя клещей из шкуры хозяина, скворцы также высасывают кровь из открытых ран на коже. Это еще один способ получить питательные вещества, что делает птиц более похожими на паразитов. Хотя это размывает симбиотические отношения между двумя организмами и несет риск проникновения инфекции для хозяев, слоны и зебры могут счесть это небольшой ценой, чтобы оплатить скворцам услуги по уборке.

Однако скворцы не всегда полезны. Иногда они могут пропускать клещей, если те не наполнены кровью (главным питательным веществом для птицы). В этих случаях скворцы позволят им продолжать питаться кожей хозяев, пока клещи не станут более привлекательными для скворцов.

9. Крабы и актинии

«Можно мне прокатиться, чувак?» Именно так обращаются в океане морские актинии к определенным видам крабов. Морские анемоны катаются автостопом на спинах крабов-отшельников, что позволяет им возвышаться над морским дном. Во время еды анемоны пользуются своими щупальцами, чтобы схватить остатки еды крабов отшельников.

Но что получает краб от этих отношений?

Морской анемон защищает краба-отшельника от голодных осьминогов. С колючими щупальцами морского анемона на спине краб становится менее привлекательным для хищников. Кроме того, крабы помогают отбиваться от морских существ, настроенных закусить морским анемоном.

Интересно, что эти отношения складываются не случайным образом. Крабы будут специально искать анемонов, чтобы поместить их себе на спину. На самом деле, когда рак-отшельник меняет раковины, он снимает клешнями анемона и заново цепляет его на спину.

Крабы-боксеры также участвуют в симбиозе с морскими анемонами, но их отношения особенно интересны. Краб-боксер держит анемона в своих клешнях, как боксерские перчатки. Крабы-боксеры могут использовать жгучие щупальца морских анемонов для защиты от хищников, а анемоны могут получить дополнительные кусочки пищи, которые они собирают вокруг дома краба.

Беспроигрышный вариант для двух этих организмов.

8. Бородавочники и мангусты

Фото: popsci.com

Возвращаясь к африканской саванне, ученые Уганды стали свидетелями странной дружбы между бородавочниками и мангустами. В Угандийском национальном парке королевы Елизаветы (Uganda’s Queen Elizabeth National Park) заметили, что бородавочники специально ложатся на землю, если встретят мангуста.

Бородавочники получают услугу чистки, в то время как острозубые мангусты выбирают с их шкуры насекомых и особенно клещей. Следовательно, мангуст получает еду, а бородавочник становится чистым. В некоторых случаях, если понадобится, сразу несколько мангустов будут грызть жесткую кожу бородавочника и даже залезут на свинью.

Если вы рыба и еще не записаны к дантисту, вам крупно повезло. Просто посетите «станцию очистки» на вашем местном рифе, где рыбы-чистильщики, такие как губаны или бычки, только и ждут, чтобы вытащить нежелательных паразитов и другие кусочки из вашего рта и других частей тела.

После прибытия в зону рифа, которая является «станцией очистки», рыба, например, рыба-попугай, или даже акула, примет конкретную позу, которая говорит рыбе-чистильщику, что можно приблизиться. Тогда чистильщики начинают поглощать свой вкусный шведский стол, состоящий из паразитов, слизи и мертвых тканей их клиентов.

Если рыба-чистильщик становится слишком агрессивной и откусывает слишком много ткани или слизи, симбиотические отношения могут быть прекращены более крупной рыбой-клиентом. Наиболее известными рыбами-чистильщиками являются губаны, которые живут среди коралловых рифов Тихого и Индийского океанов. Эти рыбы часто носят на своем теле яркие синие полосы, что делает их очень заметными для более крупных рыб, которые нуждаются в чистке.

6. Крокодил и зуек

У африканских крокодилов уникальные отношения с зуйками. После трапезы крокодил выползает на берег реки, находит уютное местечко и сидит с широко открытой пастью. Это действие сигнализирует маленькой птице, что можно забраться в крокодилий рот и собрать крошечные кусочки пищи, которые остаются в зубах огромной рептилии.

Зуйки помогают в очистке ртов их огромных клиентов-крокодилов. Действия храброй птички помогают предотвратить заражение крокодила, которое может вызвать сырое мясо, и удалить насекомых, которые ползают по коже крокодила. Таким образом, крошечные птицы получают бесплатную еду, а крокодил получает бесплатный осмотр зубов и чистку. Неплохо!

Если во время перекуса во рту крокодила птица сталкивается или чувствует опасность, исходящую от другого животного, зуек издает предупреждающий сигнал, а затем улетает. Крик зуйка сигнализирует крокодилу, что необходимо броситься в воду и скрыться от любой потенциальной угрозы.

5. Койот и барсук

Фото: mnn.com

Когда койоты и барсуки работают в паре, они сочетают свои специфические охотничьи навыки, чтобы увеличить вероятность ловли добычи. Да, вы правильно поняли, койоты и барсуки вместе охотятся!

Как это происходит?

Более крупный койот преследует добычу по прериям или лугам. Барсук же прячется в нору добычи, такой как суслики или степная собака, чтобы схватить их, когда они возвращаются домой. Таким образом, койот получает добычу, если та пытается вырваться наружу, а барсук хватает добычу, когда та пытается спрятаться под землей.

Хотя только один из хищников в итоге уходит с добычей, многие исследования данных отношений показывают, что совместные усилия этих животных увеличивают шансы на получение пищи для них обоих. Барсуки и койоты питаются тем же самым, поэтому конкурируют друг с другом. Тем не менее, хитрых степных собак не всегда легко поймать, потому что они не уходят далеко от своих нор. Поэтому альянс барсук-койот помогает охотиться на них.

Некоторые койоты могут собираться в свободные сообщества, но большинство ведут одинокую жизнь, поскольку они редко охотятся стаями. Интересно, что барсук — еще более одинокое существо, что делает его партнерство с койотом еще более странным.

Исследования показали, что койоты, которые сотрудничают с барсуками, ловят на треть больше добычи, чем одинокие койоты. В следующий раз, когда вы отправитесь в поход, поищите этих двух ребят, болтающихся вместе.

4. Бычок и рак-щелкун

Фото: reed.edu

Похоже, что на морском дне лучшими приятелями являются бычок и рак-щелкун. Как соседи по комнате, эти два очень разных существа поддерживают чистые и ясные симбиотические отношения. Рачки, которые не возражают против проживания с бычками, выкапывают яму, в то время как рыба охраняет и защищает креветку и яму.

Обладая отличным зрением, бычок легко замечает хищников и предупреждает маленького рачка об опасности, чтобы он мог спрятаться. Следовательно, рыба и рачок становятся соседями по комнате, разделяя подводную мини-пещеру друг с другом.

Поскольку раки-щелкуны в основном слепы, они предупреждают бычка, когда собираются покинуть дом, чтобы найти еду. Затем, во время перемещения по воде креветки будут касаться рыбы своими антеннами, чтобы поддерживать контакт. Поскольку рак-щелкун обитает на морском дне с неглубоким покрытием, для него важно поддерживать симбиотические отношения с бычком.

Было отмечено, что бычки даже собирают водоросли и другие продукты питания для своих соседей по комнате – рачков. Бычок также может приносить водоросли ко входу норы, чтобы слепой рачок мог легко до них добраться. Если возникает опасность, то бычок щелкает хвостом в качестве предупреждения.

В обмен на эту защиту, рачки обеспечивают бычков домом. Бычок также использует безопасность норы, чтобы соблазнить своего партнера особым ритуалом, который занимает некоторое время. Удивительно, но более 100 видов бычков были замечены в симбиотических отношениях с креветками.

Ремора – это рыба, которая может достигать 0,30-0,90 метров в длину. Как ни странно, их передние спинные плавники эволюционировали, чтобы выполнять роль присоски, расположенной на верхней части головы. Это позволяет реморам прикрепиться к нижней части проплывающих мимо скатов или акул.

Remora будет использовать своего хозяина в качестве транспорта и будет питаться остатками пищи, оставшимися от еды хозяина. Однако это не односторонние отношения, поскольку акула или скат получает от прилипшей реморы услугу очистки, ведь она удаляет паразитов и бактерий с кожи хозяина. Если бактерии останутся на коже акулы, это может вызвать раздражение или даже привести к инфекции. Поэтому, ремора играет важную роль для своего гораздо более крупного хозяина.

Также было замечено, что акулы защищают своих друзей-ремор, чтобы получить услуги по очистке. Большинство акул не возражает против ремор. Тем не менее, лимонные акулы и песчаные акулы могут быть агрессивными по отношению к ним и иногда их едят.

2. Колумбийский фиолетовый птицеед и пятнистая жужжащая лягушка

Фото: scienceblogs.com

Возможно, одни из самых странных симбиотических отношений существуют между пятнистой жужжащей лягушкой и Колумбийским фиолетовым птицеедом, оба из которых обитают в Южной Америке. Колумбийский птицеед может легко убить и съесть маленькую пятнистую лягушку, но он не хочет.

Вместо этого большой паук позволяет крошечной лягушке разделить с ним нору. Оба существа участвуют во взаимовыгодных отношениях, в которых паук предлагает лягушке защиту от хищников, а лягушка поедает муравьев, которые могут атаковать или есть яйца птицееда.

Было отмечено несколько случаев, когда пауки хватали лягушек, но исследовав их с помощью своего ротового аппарата, отпускали их целыми и невредимыми.

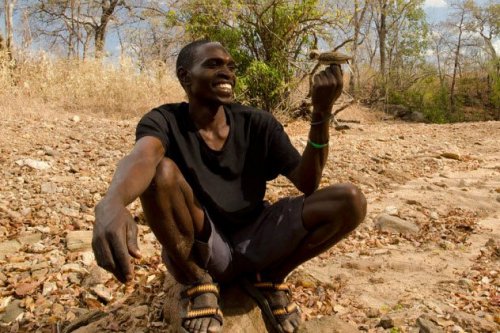

1. Люди и медоуказчики

Фото: npr.org

Наш последний пример симбиоза существует между африканской птицей, известной как большой медоуказчик, и людьми из местного племени в Танзании под названием Хадза. Откликнувшись на отчетливый человеческий зов, маленькая птичка приводит человека к меду.

Местные жители Хадза используют множество звуков, чтобы привлечь птиц, например, крики, свист и даже слова. Точно так же, как люди издают звуки, чтобы определить местоположение медоуказчика, птица изменяет свой звук, чтобы люди знали, когда она находится рядом с ульем. Как ни странно, большие медоуказчики не одомашнены и формально не обучены.

Так почему же птица из всех сил старается помочь людям?

Оказывается, медоуказчики, как и мы, любят красиво приготовленную еду. После обнаружения улья, люди племени поднимаются на дерево и забирают кусочки сотов. Хадза используют дым, чтобы выкурить пчел, поэтому они могут вырезать из улья соты.

После этого люди оставляют кусочки задымленных сот, чтобы птицы могли перекусить. Ученые считают, что отношения между представителями африканского племени и медоуказчиками насчитывают тысячи и, возможно, миллионы лет. Тем не менее, уникальные звуки, используемые аборигенами, скорее всего, развивались с течением времени и различаются по географическому принципу.

Источник

Паук клещ взаимовыгодные отношения

Между какими организмами складываются взаимовыгодные отношения в природе?

2) рак отшельник–актиния

Сожительство раков-отшельников с актиниями — обычное явление. Для раков-отшельников актинии служат средством защиты от врагов, актинии питаются остатками пищи своих хозяев. Поскольку как раки-отшельники, так и актинии получают от совместной жизни обоюдную пользу, это сожительство считается одним из наиболее ярких примеров симбиоза.

Правильный ответ указан под номером 2.

Какие биотические связи существуют между кукушонком и другими птенцами в гнезде?

1) хищник — жертва

4) паразит — хозяин

Гнездовой паразитизм. Яйца кукушки развиваются быстрее, чем яйца птиц-хозяев, — как правило, 12 дней вместо 3 недель. Через 8−10 ч после появления на свет у кукушонка начинает формироваться рефлекс нетерпимости ко всему, с чем он соприкасается в гнезде, и старается выбросить из гнезда все предметы. Если он не может выбросить яйцо или птенца, то старается придавить его телом или прокалывает скорлупу яйца когтями. Помогая себе крыльями, он поднимает ношу на спину, пятится к краю гнезда, напрягшись, поднимается на ногах и сбрасывает яйцо или птенца вниз. Если же он не избавится от других птенцов, то впоследствии рискует погибнуть из-за недостатка корма, ведь еды ему одному нужно никак не меньше, чем всему выводку мелкой насекомоядной птички.

Правильный ответ указан под номером 4.

Конкуренция в искусственных сообществах возникает между

1) паразитами и хозяевами

2) видами со сходными потребностями

3) видами, извлекающими пользу из связи друг с другом

4) хищниками и жертвами

Конкуренция — взаимоотношения активного соревнования между особями одного или разных видов со сходными потребностями за средства существования и условия размножения.

Правильный ответ указан под номером 2.

Какой характер имеют взаимоотношения божьей коровки и тли?

3) паразит — хозяин

4) хищник — жертва

Подавляющее большинство божьих коровок — хищники. Жуки и личинки очень прожорливы и, уничтожая в больших количествах таких опасных вредителей как тли, листоблошки, червецы, щитовки и клещи, приносят громадную пользу сельскому хозяйству.

Правильный ответ указан под номером 4.

К какому типу относят взаимоотношения гриба и водоросли в составе лишайника?

Лишайники — комплексные организмы, состоящие из грибов и водорослей, образующих как бы новый организм, с новыми морфологическими, физиологическими и экологическими свойствами. В слоевище лишайника гриб и водоросль находятся во взаимовыгодном симбиозе: водоросль «снабжает» гриб органическими веществами, а гриб «защищает» водоросль от чрезмерного нагревания и освещения и «обеспечивает» ее водой и неорганическими солями.

Правильный ответ указан под номером 2.

Для медведя абиотическим фактором является

1) высота снежного покрова

2) наличие в лесу старых деревьев с дуплами

3) урожай семян ели

4) численность лосей

Абиотические факторы среды — совокупность условий неорганической среды, влияющих на организмы. Под цифрами 1 — абиотические; 2, 3 и 4 — биотические.

Правильный ответ указан под номером 1.

Какой фактор оказывал наибольшее влияние на формирование кроны сосен, изображённых на рисунке?

2) температура воздуха

3) влажность воздуха

4) влажность почвы

На формирование кроны сосен, изображённых на рисунке оказывала влияние освещенность. Высокое дерево, с ветками на вершине кроны — выросло в лесу; низкое, с ветвистой кроной — на открытом месте.

Правильный ответ указан под номером 1.

Сигналом к наступлению листопада у растений умеренной зоны служит

1) повышение температуры воздуха

2) сокращение длины светового дня

3) увеличение влажности среды

4) понижение температуры воздуха

Листопад — биологический процесс сбрасывания листвы растениями. У древесных растений умеренных широт подготовка к осеннему листопад начинается задолго до наступления морозов в связи с изменением длины светового дня.

Правильный ответ указан под номером 2.

Инфракрасные лучи обеспечивают

1) синтез органических веществ из неорганических

2) фотолиз воды в клетках растений

3) яркую окраску цветков, привлекающих внимание опылителей

4) повышение температуры растений

Биологическое действие солнечного света зависит от его спектрального состава, продолжительности, интенсивности, суточной и сезонной периодичности.

Ультрафиолетовые лучи (УФЛ) короче 290 нм, губительные для живых организмов, поглощаются слоем озона и до Земли не доходят. Земли достигают главным образом инфракрасные (около 50% суммарной радиации) и видимые (45%) лучи спектра. На долю УФЛ, имеющих длину волны 290−380 нм, приходится 5% лучистой энергии. Длинноволновые УФЛ, обладающие большой энергией фотонов, отличаются высокой химической активностью. В небольших дозах они оказывают мощное бактерицидное действие, способствуют синтезу у растений некоторых витаминов, пигментов, а у животных и человека — витамина D; кроме того, у человека они вызывают загар, который является защитной реакцией кожи. Инфракрасные лучи длиной волны более 710 нм оказывают тепловое действие.

В экологическом отношении наибольшую значимость представляет видимая область спектра (390−710 нм), или фотосинтетически активная радиация (ФАР), которая поглощается пигментами хлоропластов и тем самым имеет решающее значение в жизни растений. Видимый свет нужен зеленым растениям для образования хлорофилла, формирования структуры хлоропластов; он регулирует работу устьичного аппарата, влияет на газообмен и транспирацию, стимулирует биосинтез белков и нуклеиновых кислот, повышает активность ряда светочувствительных ферментов. Свет влияет также на деление и растяжение клеток, ростовые процессы и на развитие растений, определяет сроки цветения и плодоношения, оказывает формообразующее воздействие.

Правильный ответ указан под номером 4.

С каким из перечисленных организмов у дуба могут сложиться симбиотические отношения?

3) дубовый долгоносик

4) бабочка дубовый шелкопряд

Белый гриб и дуб образуют микоризу (грибокорень). Под цифрами 1, 3 и 4 — эксплуатация (эти организмы питаются дубом).

Правильный ответ указан под номером 2.

Для форели биотическим фактором будет являться

1) наличие планктона

2) температура воды

3) понижение уровня воды в водоёме

4) концентрация кислорода в воде

Под цифрой 1 — биотические факторы окружающей среды — факторы живой среды, влияющие на жизнедеятельность организмов. Под цифрами 2, 3 и 4 — абиотические факторы.

Правильный ответ указан под номером 1.

Любой компонент среды, воздействующий на обитающие в сообществе организмы, называют фактором

Экологические факторы — это любые факторы среды, на которые организм реагирует приспособительными реакциями.

Правильный ответ указан под номером 1.

Отношения двух организмов, из которых один извлекает пользу, а другой не получает ни вреда, ни пользы, наблюдаются при

Комменсализм — форма симбиоза, при которой один из сожительствующих видов получает какую-либо пользу, не принося другому виду ни вреда, ни пользы. Комменсализм, в свою очередь, подразделяется на квартиранство, сотрапезничество, нахлебничество.

Квартиранство — форма комменсализма, при которой один вид использует другой (его тело или его жилище) в качестве убежища или своего жилья. Особую важность приобретает использование надежных убежищ для сохранения икры или молоди.

Правильный ответ указан под номером 1.

Обязательными внутриклеточными паразитами являются

Вирус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток.

Правильный ответ указан под номером 1.

Какой фактор является сигналом к отлёту перелётных птиц?

1) короткий световой день

2) длительные дожди

3) низкие температуры

4) отсутствие листьев на деревьях

Сигналом к перелёту помимо «внутреннего календаря» служит укорочение светового дня. Сигнал к перелёту обрабатывается первоначально в гипоталамусе, который стимулирует секрецию гормонов гипофиза; гормоны изменяют суточные ритмы работы печени, вызывают отложение жира, перелётное беспокойство, сопровождаемое образованием стай, включают механизмы бионавигации. Так возникает перелётное состояние.

Правильный ответ указан под номером 1.

В связи с приспособлением к водному образу жизни у дельфинов

1) имеется плавательный пузырь

2) развилось жаберное дыхание

3) появилась обтекаемая форма тела

4) имеются млечные железы

В связи с приспособлением к водному образу жизни у дельфинов появилась обтекаемая форма тела. Плавательного пузыря и жабр у дельфинов нет (это признаки рыб); а млечные железы — есть как признак класса Млекопитающие.

Правильный ответ указан под номером 3.

Примером действия какого фактора является обгрызание зайцами коры молодых лиственных деревьев в лесу?

Биотические факторы окружающей среды — факторы живой среды, влияющие на жизнедеятельность организмов.

Правильный ответ указан под номером 1.

Предметом изучения экологии является

1) влияние факторов среды на организм

2) строение организмов

3) функционирование систем органов

4) взаимодействие частей развивающегося организма

Экология — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.

Правильный ответ указан под номером 1.

Факторы среды, воздействующие на организм, называют

Экологические факторы — это любые факторы среды, на которые организм реагирует приспособительными реакциями.

Правильный ответ указан под номером 4.

В какой среде обитания живут майские жуки на взрослой стадии развития?

Личинки живут в почве и питаются корнями различных травянистых и древесных растений, без узкой пищевой специализации. Имаго (взрослое насекомое) обитают в наземно-воздушной среде и питаются листьями древесной и кустарниковой растительности.

Правильный ответ указан под номером 4.

При выращивании растений в теплицах недостаток света в осенне-зимний период можно компенсировать

1) поддерживанием высокой влажности почвы

2) биологической борьбой с вредителями

3) повышением в воздухе содержания углекислого газа

4) регулярной подкормкой растворами азотных и калийных солей

Один из путей повышения общей продуктивности растений — усиление их фотосинтетической деятельности. Важное значение имеет способ размещения растений на площади (правильные нормы высева семян), обеспечение их достаточным количеством CО2 в воздухе, воды, элементов почвенного питания.

Правильный ответ указан под номером 3.

К биотическим факторам среды относят влияние

1) состава воздуха на рост и развитие корней растений

2) органических веществ почвы на жизнедеятельность растений

3) структуры почвы на сохранение в ней влаги

4) личинок колорадских жуков на рост и развитие паслёновых растений

Биотические факторы окружающей среды — факторы живой среды, влияющие на жизнедеятельность организмов.

Правильный ответ указан под номером 4.

Факторы, выходящие за границы выносливости максимума или минимума, называют

2) нормой реакции

3) зонами угнетения

Ограничивающий, или лимитирующий фактор — это фактор, который при определенном наборе условий окружающей среды ограничивает какое-либо проявление жизнедеятельности организмов; экологический фактор, концентрация которого ниже или выше оптимальной.

Правильный ответ указан под номером 4.

Обилие пищи увеличивает устойчивость птиц к низкой температуре — это пример

1) предела выносливости

2) нормы реакции признаков

3) действия антропогенного фактора

4) взаимодействия факторов

Обилие пищи увеличивает устойчивость птиц к низкой температуре — это пример взаимодействия факторов (абиотического и биотического).

Правильный ответ указан под номером 4.

Примером отношений паразит — хозяин служат отношения между

1) лишайником и берёзой

2) раком-отшельником и актинией

3) аскаридой и человеком

4) лягушкой и комаром

Паразитизм — форма биотических взаимоотношений, когда представители одного вида используют питательные вещества или ткани особей другого вида, а также его самого в качестве временного или постоянного местообитания.

Правильный ответ указан под номером 3.

Ультрафиолетовые лучи обеспечивают

1) нагревание тел живой и неживой природы

2) восприятие цвета глазом человека

3) синтез органических веществ из неорганических

4) синтез пигмента в клетках эпидермиса человека

Биологическое действие солнечного света зависит от его спектрального состава, продолжительности, интенсивности, суточной и сезонной периодичности.

Ультрафиолетовые лучи (УФЛ) короче 290 нм, губительные для живых организмов, поглощаются слоем озона и до Земли не доходят. Земли достигают главным образом инфракрасные (около 50% суммарной радиации) и видимые (45%) лучи спектра. На долю УФЛ, имеющих длину волны 290−380 нм, приходится 5% лучистой энергии. Длинноволновые УФЛ, обладающие большой энергией фотонов, отличаются высокой химической активностью. В небольших дозах они оказывают мощное бактерицидное действие, способствуют синтезу у растений некоторых витаминов, пигментов, а у животных и человека — витамина D; кроме того, у человека они вызывают загар, который является защитной реакцией кожи. Инфракрасные лучи длиной волны более 710 нм оказывают тепловое действие.

В экологическом отношении наибольшую значимость представляет видимая область спектра (390−710 нм), или фотосинтетически активная радиация (ФАР), которая поглощается пигментами хлоропластов и тем самым имеет решающее значение в жизни растений. Видимый свет нужен зеленым растениям для образования хлорофилла, формирования структуры хлоропластов; он регулирует работу устьичного аппарата, влияет на газообмен и транспирацию, стимулирует биосинтез белков и нуклеиновых кислот, повышает активность ряда светочувствительных ферментов. Свет влияет также на деление и растяжение клеток, ростовые процессы и на развитие растений, определяет сроки цветения и плодоношения, оказывает формообразующее воздействие.

Правильный ответ указан под номером 4.

Как называют факторы неживой природы, влияющие на организмы?

Абиотические факторы среды — совокупность условий неорганической среды, влияющих на организмы.

Правильный ответ указан под номером 3.

Состояние летнего покоя, сопровождающееся полным отмиранием наземных частей, характерно для

У тюльпана, как у луковичного растения.

Правильный ответ указан под номером 1.

К каким факторам относят деятельность человека в природе?

Антропогенные факторы — разнообразные формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни.

Правильный ответ указан под номером 1.

Интенсивность какого процесса у животных зависит от изменения длины светового дня?

1) выделение пота потовыми железами

2) частота дыхания

3) образование ферментов слюны

4) функционирование половых желёз

Регулярность и неизменная повторяемость из года в год изменения длины светового дня позволила организмам в ходе эволюции согласовывать свои важнейшие жизненные процессы с ритмом этих временных интервалов. Под фотопериодическим контролем находятся практически все метаболические процессы, связанные с ростом, развитием, жизнедеятельностью и размножением растений и животных. Сезонная ритмика у животных наиболее ярко проявляется в смене оперения у птиц и шерсти у млекопитающих, периодичности размножения и миграции, зимних спячках некоторых животных и т. д.

Известно, что наиболее благоприятное время для появления потомства у животных — это время года, когда вокруг достаточное количество корма. Так, яичники и семенники голубя вяхиря начинают созревать, когда продолжительность дня превышает 12 ч, т. е. способности размножаться он, таким образом, достигает к маю. Сизому же голубю для созревания половых желез требуется 9-часовой световой день, поэтому эта птица готова к спариванию 2−3 раза в год. Различие в сроках размножения объясняется тем, что вяхирь питается главным образом зерном поздно созревающих злаков, а сизый голубь — имеющимися повсюду в изобилии семенами сорняков. В то же время городской голубь обильную пищу находит в уличных отбросах практически в любую пору года, поэтому у него нет предпочтительного времени размножения. Аналогичная ситуация встречается и у других одомашненных животных.

Подобная фотопериодическая регуляция времени появления на свет нового потомства характерна и для большей части млекопитающих. Кроме животных с длиннодневным типом ФПР (наиболее распространенных), встречаются и животные с коротко-дневным типом ФПР. При этом преимущество имеют те, у которых беременность продолжается длительное время, а потомство рождается от весеннего спаривания задолго до наступления осенних холодов. Например, у коз и овец плод развивается 5−6 месяцев, а у оленей и косуль — около 9 месяцев и спаривание происходит в конце лета или осенью. Увеличение размеров половых желез и их полное созревание у них начинаются с наступлением коротких дней. Так, спаривание у косуль происходит в июле-августе, но оплодотворенная яйцеклетка не внедряется в слизистую оболочку матки и не развивается. То и другое совершается лишь во второй половине декабря, и потомство появляется на свет в мае, когда вокруг изобилие свежих зеленых растений. Замедленное внедрение оплодотворенной яйцеклетки наблюдается также у тюленей, медведей, барсука и некоторых сумчатых.

Источник