Педальный автопром СССР. Антология.

Недавно мне попалась новость про реставратора из Нальчика Руслана Кучменова, коллекционирующего педальные машинки времён СССР. Разглядывая фотографии миниатюрных машинок, я поражался их разнообразию. Мне стало интересно сколько моделей педальных машинок выпускалось в СССР. Оказалось — много. Очень много. Богатство «модельного ряда» может поспорить с «большим» автопромом, а то и переплюнуть его. А в плане дизайна были как самобытные модели, так и имеющие взрослых прототипов. Вот что я накопал.

Производство педальных автомобильчиков для детей в СССР наладили ещё в 1930-е на ГАЗе и ЗиСе в 1934 и 1935 годах соответственно. Начну с первенца от ГАЗа, который назывался ГАЗ-А в честь своего «старшего» брата. Педальный ГАЗ-А изготавлялся из отходов и имел две модификации: раннюю и позднюю. Вот ранняя модель образца 1934 года.

А вот и более поздняя модель, появившаяся ближе к концу 30-ых. В 1936 уже выпускалась.

ЗИС же выпускал аж три модели педальных машинок, и все три назывались просто ЗИС. Ранняя модель была деревянной и появилась в 1935 году. Советская пресса той поры называла эти машинки неудачными, тяжёлыми и грубо сделанными. Какого-то «большого» прототипа эта модель не имела и выглядела скорее как собирательный образ легковушек тех лет. Кстати, «взрослых» легковушек ЗИС на тот момент пока ещё не выпускал.

Уже в 1937 году появилась более новая модель педального ЗИСа. Кузов был уже металлическим. Причём прототипом был не ЗИС-101, а газовская Эмка.

Ещё чуть позже появилась третья модель ЗИСа, уже стилизованная под ЗИС-101. Отличается не только «мордашкой», но и верхней кромкой борта: она стала горизонтальной.

После войны модельный ряд стал куда интереснее. В 50-ые во Львове на заводе автопогрузчиков выпускались две модели: Стрела и Зiронька. Начну со Стрелы.

Конкретного прототипа Стрелы не проглядывается. Но задняя часть напоминает инвалидки С-1Л и С-3А, а в передке проглядываются черты Победы, ЗИМа, а эмблема от Рено. Вот такая солянка. Хотя, такой зад был и у британских спортивных довоенных машин например марок Morgan и MG.

Зiронька похожа на Стрелу. Видно, что обе машины с одного завода.

Обе модели ныне очень большая редкость.

Далее переходим к самой на мой взгляд красивой педальной машинке из СССР. Называется она Урал. Выпускался Урал на Челябинском кузнечно-прессовом заводе с 1957 по 1964 год. Всего их выпустили около 70000 штук.

В мордашке Урала отчётливо просматриваются черты Победы ГАЗ-М20. Но при этом выступающие крылья сильно напоминают Ford модели 1947 года. В общем, получился миловидный гибрид.

Следующая модель Челябинского завода называлась Малыш. Выпускался он с 1964 по 1977 год и не имел взрослого прототипа.

С 1956 года на Львовском станкоремонтном заводе выпускался педальный ЗИМ.

А на Саратовском авиационном заводе в 50-е и 60-е выпускалась машинка под названием Победа. Но на большую Победу она не слишком походила.

А завод АЗЛК в 1960 году наладил выпуск педального Студебекера под маркой Москвич. Взрослым прототипом послужил Studebaker Champion образца 1950 года. Причём педальный студебекер сначала выпускала итальянская фирма Giordani, а уже с итальянской машинки Москвич скопировал свою.

Выпускался такой Москвич до 1973 года. Причём именно с этого Москвича пошла традиция ставить на них номерные знаки АЗЛК и год выпуска. Верхняя строчка — мелкие буквы АЗЛК, а нижняя два двузначных числа через тире, образующие четырёхзначное число года выпуска.

В 1973 появился педальный Москвич 2 серии, прототипом которого стал Москвич-412. Именно он стал самой массовой педальной машинкой в СССР. К слову, у меня такой был, сине-зелёный. Найден дедом на помойке и на скорую руку отремонтирован. У этой модели горели фары и задние фонари.

Выпускались такие Москвичи до 1993 года.

Была и модель Москвича-2141. Но информации про неё нет кроме нескольких фото одного и того же автомобильчика из музея.

В какие годы он выпускался — неизвестно. Конец 80-ых или начало 90-ых. Но явно массовым не стал. Сохранилось всего две штуки: красный и жёлтый.

Львовский завод автопогрузчиков после Зiроньки и Стрелы выпускал «Лайку». Надо полагать, с конца 50-ых по 1980 год.

Далее во Львове выпускались машины Львовянка, прототипом которых послужили Жигули. Годы выпуска с 1980 по 1993. Причём версий Львовянок было много: ГАИ, гражданская 2101, гражданская 2105, с мигалками но однотонной окраски. Приведу несколько примеров фото.

После Малыша на ЧКПЗ выпускалась очень стильная машинка Радуга, не имеющая конкретного прототипа. Но решётка радиатора взята от Ижака. Годы выпуска 1977-1992.

Также в 70-е выпускался педальный трактор Орлёнок. Производитель — какой-то ОАЗ. Годы выпуска неизвестны.

Была и более ранняя модель трактора, судя по стилю из 60-ых, тоже с ОАЗа. Трёхколёсный трактор, в народе известный, как «худой». Модель редкая, информации про неё нет.

В Орске выпускались две модели страшненьких багги: Орь и Оренбуржец. Точные годы выпуска и тираж неизвестны. Но Оренбуржец был более поздней моделью, чем Орь.

С 1957 года выпускалась «Ракета». Была ещё такая же «Стрела». Какой завод их выпускал, информацию найти не удалось. Но обе модели скопированы с некоего Supersonic. Кузов у них алюминиевый, из-за чего многие машинки были сданы на металл.

А в 70-ые в Ленинграде на заводе ЛАЗ выпускалась Нева. Я даже видел такую, сильно ржавую, на помойке. Она была редкостью. Взрослого прототипа у неё нет, но просматриваются черты от Чайки. Год начала производства 1970.

На том же ЛАЗе выпускалась более страшная «Москва».

Также выпускались всякие эрзац-машины типа Муравей, Спорт. Выпускались соответственно на АЗЛК и Гомсельмаше. Годы выпуска установить не удалось. Муравей выпускался с 80-ых или даже конца 70-ых как минимум до 1993 года. А Спорт попадался 1978 года выпуска.

Выпускался и педальный мотороллер Вятка. Точнее — Крошка. Выпускался в казахском Петропавловске с конца 70-х по конец 80-х.

В Донецке на ТочМаше выпускалась советская версия Дефендера под названием Багги. Годы выпуска неизвестны.

А теперь перечислю неизвестные модели, фото которых попались в Сети.

Ну и напоследок пара педальных иномарок, уже засветившихся выше на групповом фото. Вот они поближе.

Источник

Мечта детства: 16 «теплых» старых фотографий о советских педальных автомобилях

Советское машиностроение, в том числе автомобильная промышленность, развивалась динамическими темпами. Наиболее состоятельные семьи в стране Советов могли позволить автомобиль не только для себя, но также и для своих маленьких детей. Речь идет о педальных автомобилях для самых маленьких. Сегодня, кстати, такие машинки активно собирают и реставрируют коллекционеры.

Неясно, с какого автомобиля скопирована конкретно данная модель (что-то среднее между ЗИМ и ЗИС), однако дух эпохи своего времени она точно передает.

Два трехколесных велосипеда и два автомобиля с педалям. Очень похоже на настоящую «байкерскую» сходку.

После Второй мировой войны Московский завод малолитражных автомобилей получил право делать детские машинки выглядящие как настоящие. Отличный маркетинговый ход.

Собирались педальные автомобили для детей с использованием вполне взрослых технологий. Здесь также применялся принцип конвейерной сборки.

Автомобиль для детей с «тяжеловесным» дизайном в лучших традициях 1970-х годов. Больше походит на что-то американское. Выпускались такие машинки совсем небольшим тиражом.

Первые советские педальные автомобили появились еще до Второй мировой войны. Вот такое чудо техники продавали в 1930-е годы.

На протяжении всей истории, конструкция детских педальных автомобилей не менялась. Несущий кузов, зависимая подвеска, педальный привод возвратно-поступательного типа. Вот, например, модель выполнена под ГАЗ-12 ЗИМ.

Сейчас такого уже не встретишь. 1936 год, парад юных автомобилистов на Красной площади.

Вот вырезка из журнала «Огонек» 1935 года. Фотоснимок был сделан в центральном парке культуры им. М.Горького, где проходили детские соревнования на педальных авто.

Еще одна фотография, на сей раз из Воронежа 1930-х. Семья во дворе своего дома. Старший ребенок сидит в педальном автомобиле.

Педальный автомобиль производства МЗМА. Одна из наиболее узнаваемых моделей тех времен.

Детский автомобиль ЗИМ. На момент создания данная модель стоила 30 рублей. Это примерно половина зарплаты инженера. Несмотря на высокую цену, машинки всегда были нарасхват.

Один из самых простых педальных автомобилей СССР – «Муравей». У него не было кузова, зато было все остальное!

Очередной снимок из «Огонька». Сделана фотография в 1937 году. В парке проходит заезд на педальных авто. Обратите внимание, что на мероприятии даже регулировщик есть.

На фотографии 1933 год, пробег пионеров на педальных автомобилях по маршруту Москва – Ногинск – Москва. За четыре дня было преодолено 110 километров! Каждой машинкой управляла пара пионеров. Ребята менялись.

Счастливый ребенок на педальном автомобиле, который напоминает «Урал». Внешне имеет также сходство с американским «Tucker».

Если хочется увидеть еще больше интересных вещей, стоит узнать о том, как раритетный педальный автомобиль Запорожец стал топовым лотом на украинском аукционе.

Источник

«Муравей» – легендарный советский мотороллер и его потомки

Ровно 25 лет назад в России был прекращен выпуск трехколесных грузовых мотороллеров «Муравей». Редакция «Автопарка» поинтересовалась, кто спустя четверть столетия пришел в пустующую нишу и есть ли среди новичков отечественные производители…

Ликование почитателей самой маленькой размерной группы грузовичков по поводу возобновления выпуска «Муравья» с маркировкой Тульского машиностроительного завода можно считать преждевременным. Отечественные СМИ тоже напрасно начали бить в литавры, поскольку поступившее в продажу транспортное средство серии ВТС под цифровыми индексами 01 и 02 ничего общего с тем грузовичком не имеет. Да, разработчики назвали его «Муравьем», но это больше для преемственности поколений машин двух разных эпох и как заслуженная дань легендарному мотороллеру.

Начнем с того, что «Муравьи» серии ВТС относятся к другому сегменту техники, иному исполнению ходовой базы, моторной комплектации и грузоподъемности. Во-первых, они не трехколесные, а четырехколесные. Во-вторых, это ярко выраженные паркетники для передвижения по ровной и твердой поверхности. Именно так характеризует завод-изготовитель возможности машины. И к тому же относительно своего прообраза ощутимо больше и грузоподъемнее. В-третьих, это чисто технологический транспорт для внутризаводских территорий без права выезда за проходную, о чем «Туламашзавод» честно указал в сопроводительных документах.

Согласитесь, для коммунального предприятия, ландшафтной службы озеленения, фермера или хозяина в частном подворье приобретать невыездную телегу, которую нужно держать «на привязи» без права выезда на дорогу общего пользования, просто неприемлемо. Тем более за такую цену. А просят за аккумуляторный грузовик однотонной грузоподъемности 1 250 000 рублей. В таком же размерном классе электрогрузовиков, с таким же ценником и даже дешевле можно взять южнокорейский или китайский четырехколесник, имеющий все необходимые документы.

Таким образом, у тульского завода налицо ярко выраженный маломерный электрогрузовик, не имеющий ничего общего с трехколесным мотороллером. Их роднит разве что географическая привязка к предприятию в Туле и овеянное доброй славой название «Муравей».

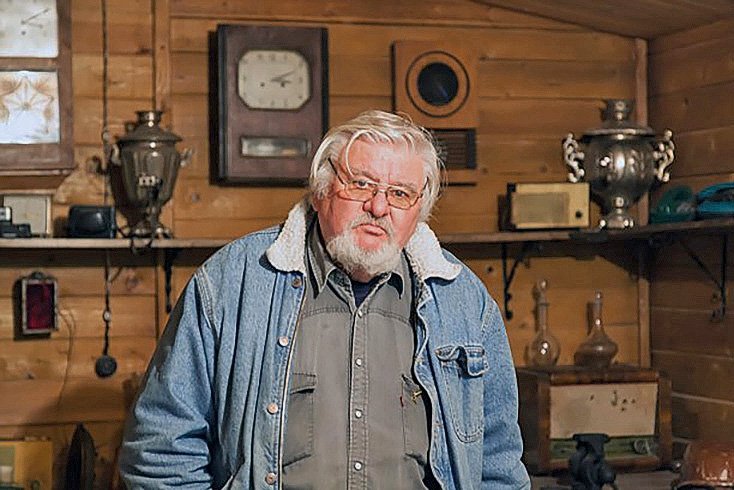

Редакция «Автопарка» в последних числах июня провела собственное исследование, где нынче в России находится самый внушительный парк грузовичков-трициклов Вятско-Полянского и Тульского машиностроительных заводов. Как оказалось, наибольшая популяция упомянутых машин сосредоточена в деревне Харино, в 15 километрах от Тулы. Там расположен частный музей «Мото-Авто-Арт», созданный большим почитателем и ценителем мототехники Леонидом Зякиным.

Музей, где собрано свыше 400 единиц мототехники, стал не только востребованной демонстрационной площадкой, но и центром реставрации мотоциклов и мотороллеров для собственных нужд. В разговоре с автором этих строк Леонид Павлович с гордостью подчеркнул, что по состоянию на 1 июля 2020 года в его коллекции находится полтора десятка грузовых мотороллеров «Вятка» и «Муравей» разного кузовного исполнения.

НАДСТРОЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В советский период главными потребителями бортовых мотороллеров-грузовичков стали ЖЭКи, коммунхозы, быткомбинаты. Почтовая служба предпочитала брать надстройки фургонного типа, а райпотребсоюзы заказывали «изотермичку» с более качественной дверной фурнитурой для защиты скоропортящихся продуктов от внешнего температурного воздействия и пыли. Особенно популярен такой транспорт был для обслуживания детских садиков, пионерских лагерей.

Колхозы на фургонных малолитражках вывозили в поле обеды для механизаторов. Именно по их просьбе появились двухместные грузопассажирские мотороллеры с удлиненным сиденьем. В исполнении посадочных мест 1+1 на полевой стан для раздачи приготовленных в стационарных условиях блюд выезжал еще работник кухни. Имелись модификации даже с техническими емкостями для ГСМ, кваса, воды.

По словам известного в России реставратора такой техники и признанного эксперта семейства «муравьиных» Егора Осипова, ниша между мотоциклами и легкими грузовичками была и будет востребована. А трицикл грузового исполнения следует рассматривать как рабочий инструмент для частного подворья или фермерского хозяйства, для крупной агрофирмы, торговой сети, почтовой связи или небольших сельских коммун: вспомогательные работы, на которых убыточно задействовать легкую или среднеразмерную технику, найдутся в любое время года.

В ходе подготовки этого обзора автор не услышал от экспертов подтверждения бытующего мнения, что грузовой трехколесник является транспортом для отсталых или развивающихся стран. В той же Италии такой транспорт выпускается десятилетиями и рассматривается как современный бизнес-инструмент. Между прочим, советские мотороллеры тысячными партиями уходили на экспорт по всему миру, в том числе в капиталистические страны.

КАКАЯ Ж ПЕСНЯ БЕЗ КИТАЯ

Ностальгировать по тульскому «Муравью» можно долго. Как и пользоваться еще кое-где сохранившимся транспортным потенциалом этих машин. Куда больший интерес в настоящее время представляют потомки семейства «муравьиных». Правда, в нынешнее время найти их сложно, поскольку на торговой площадке полная экспансия грузовых трициклов с маркировкой Made in China. К российскому изготовителю можно причислить разве компанию «Альтернативная коммерческая техника», которая выдает на-гора трехколесные малолитражки под названием «Шмель».

Вроде хорошая мотивация, но здесь налицо не легкий грузовой мотороллер грузоподъемностью 250 кг, как у «Муравья», а солидный такой грузовичок с заявленным по паспорту потенциалом транспортировки одной тонны поклажи. Па паспорту и ГОСТу это трицикл, хотя налицо все атрибуты трикара, то есть трехколесного автомобиля. Правда, на взгляд автора этих строк, российский технический регламент и требования к водителям по ПДД придется все-таки пересматривать. Подобное уже было сделано в 2014 году по поводу управления ТС с автоматической и механической коробками передач. Здесь ситуация аналогичная и, возможно, более тревожная относительно безопасности дорожного движения.

Во-первых, разные схемы управления. У мотиков имеем рога мотоциклетного руля с рукояткой газа, рычагами сцепления и тормоза, множеством флажков, кнопок переключения. Будущие водители учатся, сдают экзамены именно по мотоциклетным требованиям. Для техники с круглым рулем (баранкой) нужна другая моторика. Самостоятельно переучиваться на такое управление ни один регламент или ГОСТ не позволяет. Во-вторых, у трициклов и трикаров разные схемы посадки водителя — всадника и кресельное. Соответственно, педальная зона у них тоже разная. Так что ждем…

Заявленная стоимость трикара «Шмель» за 300 000 руб., мягко говоря, для сельского жителя высокая. Впрочем, для фермера или городского предпринимателя, которые умеют считать, стоимость тоже не очень скромная. Покупать будут, но объемы окажутся очень далеки от тиражей тульских машин даже в их самые худшие годы.

Эксперты в один голос заявляют, что в том же селе по цене в три-четыре раза меньше быстрее купят мотоблок вкупе с прицепом, плугом, косилкой, культиватором и другой навесной атрибутикой. Купили бы «Муравья» с хорошим мотором и надежной трансмиссией, но такой легкой техники нет.

Китайские грузовики-трициклы есть, в том числе электротяговые. Предложений много. К примеру, за новенький грузовой Lifan Agiax с 12‑сильным карбюраторным движком, электростартерным плюс кикстартерным пуском, рабочим объем 200 куб. см, механической КП по формуле 1‑N-2‑3‑4‑5, карданным приводом на заднюю пару колес и 500‑килограммовой грузоподъемностью просят 134 900 руб.

Эти характеристики и ценовой порог практически вписываются в параметры, начертанные выше уже признанным в кругу специалистов экспертом Егором Осиповым. Если и это дорого, то есть новенький трицикл Musstang MT200‑4V за 112 679 руб. Можно найти аппараты еще дешевле (Loncin LX110ZH-25, Rutrike Вояж К1 1200), почти идентичные параметрам нашего славного «Муравья».

Леонид Зякин,

основатель и руководитель Тульского музея мототехники «Мото-Авто-Арт»

Даже с самой широкой гаммой кузовных надстроек до нашего времени ни вятская, ни тульская линии по выпуску грузовых мотороллеров просто недотянули бы: слабенькие моторы двухтактного исполнения в эру двигателей Евро-5 не смогли бы конкурировать с нынешними силовыми агрегатами. Тем более когда началась повсеместная трансформация техники на электротяговый привод. Будь там хороший мотор — цены советскому мотороллеру не было бы. А мы уже с середины 80‑х начали в моторостроении отставать, поскольку мир перешел на четырехтактники. Но даже в том виде востребованность «Муравья» была большой. «Вятка» оказалась слабенькой, сырой, ее быстро сняли с производства. А на тульский грузовик, когда он с 1978 года поступил в свободную продажу и любой желающий мог его приобрести, спрос зашкаливал. Особенно на бортовые малолитражки для сельской местности. Фургоны и пищевые цистерны в частное пользование практически не шли. Самосвальные надстройки, пик спроса на которые был в 1974–1975 годы, тоже покупались слабо, их тираж был скромным — где-то две сотни единиц.

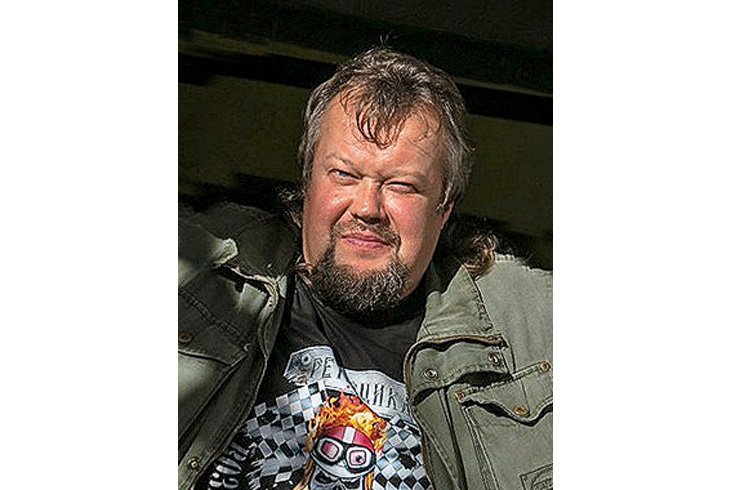

Егор Осипов,

владелец и коллекционер грузовых мотороллеров «Муравей», реставратор

Мотороллер «Муравей» снискал славу тем, что был доступен. И хотя в 80‑х за него нужно было отдать 775 рублей, что по меркам того времени считалось хотя и большой, но приемлемой суммой, спрос держался огромный. Пик выпуска пришелся на 1989‑й. Массовый выпуск шел вплоть до 1992 года, но потом темпы начали падать, а спустя пару лет серийный выпуск вообще прекратился. Правда, отдельные образцы экспортных версий и экспериментальные дизельные мотороллеры датируются 1997 годом. Нужно сказать, что конструкторы Тульского завода с 88‑го по 93‑й создавали гениальные проекты. Там начали применять стекловолокно, запчасти шли с оборонного завода во Львове. Появились кабинные модели, версии с повышенной проходимостью, с изменяемой геометрией кузова, модульными сиденьями. Инженерия того времени работала на потребителя, позволяя подобрать конфигурацию под любые запросы. Сейчас это назвали бы маркетинговым ходом. В начале 90‑х появились даже дизельные версии.

Если бы не развал Союза и разрыв связей с поставщиками комплектующих, то у «Муравья» была бы хорошая перспектива. Дай даже старой версии «Муравья» новый мотор, толковую ходовую с карданной трансмиссией, а не цепной, и всё — появится доступный по цене, неприхотливый, ремонтопригодный транспорт для села. И главное: стоимость такого ТС должна быть где-то в пределах 60–100 тыс. рублей.

Сергей Беляев,

байкер, руководитель реставрационного мотоателье «Ретроцикл»

Если бы наш мотопром развивался по мировым канонам и в ногу с техническими инновациями, то остановка выпуска «Муравья» во всех его версиях по надстройкам была бы ощутимой потерей. Ведь его активный спрос был обусловлен единственным фактором — монополией в торговой сети. Там ничего подобного никто не предлагал. Выбирать было не из чего. Потому в остановке производства грузовых мотороллеров Тульским заводом я трагедии не вижу. В любом случае тогда это был массовый и доступный продукт. Техника с тульской и вятской маркировкой до сих пор ценилась и будет цениться. Мы это видим по заказам на реставрацию таких малолитражек. Мотоателье уже набило руку на восстановлении грузовых мотороллеров. Мы много сделали грузовых «Вяток», редкие для сегодняшнего дня машинки. Но эти заказы были не для дальнейшего хозяйственного использования, а как дань моде, экземпляры для музеев и в частные коллекции. В основном это надстройки «бочки», «рикши», на подходе заказ на самосвальный мотороллер, что вообще редкость. Для хозяйственных целей мы за все время сделали один «Муравей», который уехал под Ростов, в Каменск-Шахтинский.

Источник