Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций

Балашов Ю. С. Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций. — СПб.: Наука, 1998. — 287 с.

УДК 576.895.421 ББК 28.691.8 Б 20

ISBN 5-02-026082-7

The monograph is a fundamental survey of ixodid ticks, a group of blood-sucking arthropods. The author generalizes his long-term studies and presents a critical review of the world’s literature. The book consists of 9 chapters dealing with morphophysiological features of ticks, their distribution and relationships with hosts, life cycles, ecology of free-living and parasitic developmental stages, reproduction, host’s defence responses, relationships of ticks with pathogens and natural focality of tick-borne infections (encephalitis, Lyme borreliosis, tularaemia etc.). The monograph is a handbook on ixodid ticks and is intended for a large circle of biologists, specialists in medicine and veterinary. The book includes 101 figures, 40 photograph plates and 35 figure tables. The references contain about 1000 titles of Russian and foreign publications.

Источник

Почему у клещей нету глаз

Демодекс, проще говоря, глазной клещ провоцирует развитие клещевого заболевания, поражающего кожу век. Слой отмерших кожных частичек — это идеальная среда для размножения глазного клеща. Потовые железы в подкожном слое — это среда обитания болезнетворного мельчайшего демодекса. Даже в коже здорового человека обитает глазной клещ, но болезнь возникает только вследствие резкого увеличения количества этих клещей.

Вообще в человеческом организме обитает огромное количество мелких существ, о которых многие, наверное, и не задумываются вовсе. Размышления на данную тему появляются только если такие существа дают о себе знать, причем не всегда приятными для человеческого организма проявлениями. В данном тексте сайт Медунивер предлагает вам узнать побольше о вашем неизменном соседе — глазном клеще, надеемся, вы сможете создать с этим существом приемлемый симбиоз и всяческие недуги обойдут вас стороной.

Демодекс — симптомы заболевания. Обычными местами обитания глазного клеща принято считать кожу век, лица, зону бровей и кожу лба. Также клещ может обитать в складках вокруг губ и в ушном проходе. Продукты жизнедеятельности глазного клеща могут вызывать аллергию у человека. Заболевание блефарит век является следствием поражения глаз клещом.

К основным признакам появления глазного клеща относят:

— наличие некоторого покраснения на кожном покрове век;

— появляется шелушение на данных участках кожи;

— более интенсивное выпадение ресниц, истощение ресниц;

— быстрое утомление глаз;

— после периода ночного отдыха (сна) проявляется достаточно неприятный зуд;

— ощущение песка в глазах;

— выделения из глаз липкой консистенции;

— хочется тереть глаза;

— между ресницами образуются чешуйки и мелкие выделения;

— появление ячменя;

— разнообразные высыпания на лице;

— после умывания тоником или мылом появляется существенное раздражение эпидермиса и глаз;

Что может стать причиной развития заболевания? Одного лишь наличия клеща-возбудителя в толще кожи недостаточно для появления и развития заболевания. Как было сказано выше, клещ демодекс находится в кожных покровах здорового человека, то есть является условно-патогенным мельчайшим организмом. И все-таки болезнь начинает развиваться не у всех. Причиной активного роста количества клещей нередко является снижение защитных функций иммунной системы. В свою очередь, ослабевание иммунной системы может быть вызвано самыми разными причинами.

Размножение глазного клеща может сопровождать заболевания:

— пищеварительной системы;

— эндокринной системы;

— разные гепатиты;

— дисфункции обменных процессов;

— дисфункции зрения;

— пористая и сальная кожа;

— наличие частых стрессов;

— снижения сопротивляемости иммунитета из-за перемены погодных условий.

Кроме того, снижение защитных функций кожи может быть спровоцировано длительным применением мазей, содержащих гормоны — глюкокортикоиды. Активное размножение глазного клеща также может быть связано с вынашиванием ребенка.

Как избавиться от глазного клеща? Присутствие глазного клеща в тканях кожи принято считать нормой, это не патология. Однако заболевание развивается, когда этот мельчайший организм начинает активно размножаться. Конечно, вам подобная перспектива не представляется приятной.

Полностью избавиться от заболевания, прилагая исключительно собственные усилия, не возможно. Поэтому необходимо для начала найти и устранить причину активного размножения клещей.

Соблюдение мер профилактики позволит избежать развития заболевания вызванного данным возбудителем. Прочитайте соответствующие статьи и рекомендации на портале Медунивер относительно укрепления здоровья в разные периоды года, выберите себе полезную диету. Если имеются определенные заболевания, на сайте вы также сможете найти полезные рекомендации по профилактике из обострения и лечению.

Лечение заболевания вызванного глазным клещом заключается в облегчении симптомов и обеспечении длительной ремиссии. Для этого применяются специальные препараты, которые обязательно назначает врач-дерматолог. Как правило, это противоаллергические капли в глаз и мазь Демалан. Дважды-трижды в день глаза моются мылом с антибактериальными свойствами. Исключительно под контролем врача назначаются антихолинэстеразные препараты по типу прозерина, который угнетает жизнедеятельность клещей. Также следует обратить внимание на рацион питания больного. Во время лечения необходимо исключить все соленое и острое.

Специальная косметика типа Демодекс Комплекс не имеет каких-либо подтвержденных данных о своей эффективности. По крайней мере на момент подготовки статьи мы их не встречали. Так как болезнь затрагивает глаза — непроверенные препараты и косметику не используйте для лечения демодекса.

Лечение от основного заболевания должно сопровождаться дезинфекционной обработкой постельного белья, одежды, предметов личной гигиены. Это необходимые процедуры, так как окружающие люди рискуют инфицироваться клещом, а также сам пациент может инфицироваться повторно, но если процессы выполнены качественно, болезнь отступает.

Но следует понимать, что развивается лишь так называемая ремиссия, то есть не излечивание, а лишь купирование признаков болезни. Поэтому на протяжении жизни необходимо устранять хронические источники инфекций, поддерживать иммунитет, соблюдать личную гигиену и глазной клещ — демодекс к вам не вернется!

Источник

Клещ! Знай врага в лицо!

В Тульской области обитают только два вида клещей, имеющих эпидемиологическое значение: Ixodes ricinus (лесной клещ) и Dermacentor reticulatus(луговой клещ) популяции, которых местами достигают высокой численности и распространены по всей области.

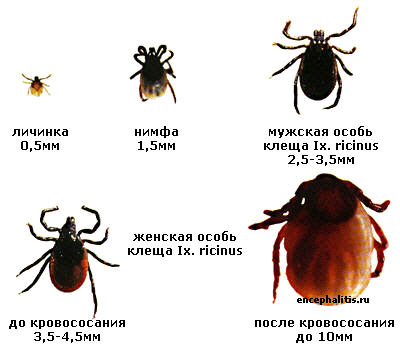

Данные виды клещей в области являются переносчиками широкого круга возбудителей болезней человека: иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), туляремии и др. Именно поэтому они опасны при присасывании к человеку. Численность лугового клеща значительно выше, чем лесного, однако в эпидемиологическом отношении он менее опасен, так как в сезон его паразитирования почти не входят летние месяцы (исключение: начало июня, конец августа). Сезон паразитирования лесного клеща захватывает весь тёплый период – с момента схода снега весной до выпадения первого снега осенью. Максимальная численность этого вида клеща в природных биотопах отмечается весной и осенью, однако наибольшую эпидопасность представляют летние месяцы – период максимального контакта людей с природой. Клещи относятся к типу членистоногих, их тело имеет длину от 1 до 10 мм, оно разделено на хоботок несущий ротовые части, и туловище с четырьмя парами ходильных конечностей. Питаются кровью. Туловище клеща сильно увеличивается в объёме при кровососании. Эти членистоногие имеют чрезвычайно развитую пищеварительную и половую системы. Цикл развития клеща включает яйцо и 3 активные стадии: личинка, нимфа, половозрелый клещ (имаго).

Каждой стадии кровь необходима на протяжении всей жизни — сначала для полноценного развития (линьки), затем для воспроизведения потомства. Через определённое время после питания взрослая самка откладывает яйца (от 1 до 2,5 тыс. яиц). Личинка пьет кровь – 2-3 дня, нимфа -3-4 дня, имаго – до 2-х недель. Для клещей рода Ixodes период развития от яйца до имаго может продолжаться от 2 до 7 лет, для клещей рода Dermacentor –1год.

Нападают на людей и самки, и самцы. Самцы несколько меньше по размеру, чем самки, и присасываются лишь на короткое время, для того, чтобы пополнить запас питательных веществ и воды в организме, в основном они заняты поиском питающихся самок, с которыми спариваются. У самок покровы брюшка способны сильно растягиваться (тело может становиться размером с фалангу мизинца), что позволяет им поглощать большие количества крови, в сотни раз больше, чем весит голодный клещ.

В окружающей среде клещи ориентируются в основном с помощью осязания и обоняния, глаз у клещей нет. Зато обоняние клещей очень острое: исследования показали, что клещи способны чувствовать запах животного или человека на расстоянии около 5-10 метров.

Суточная активность клещей зависит от температуры и влажности. В сухое жаркое лето клещи активны утром и вечером, в пасмурные дни пик приходится на середину дня. Ночью активность падает, но не до нуля.

Первые активные взрослые клещи появляются ранней весной, когда начинает пригревать солнышко, и в лесу образуются первые проталины.

Клещи не обитают на деревьях и не падают с них! В основном они подстерегают людей на траве, веточках, упавших деревьях, пеньках – не присаживайтесь отдохнуть, потеряв бдительность в надежде, что деревяшка отдаляет вас от травы. Для палаточных стоянок выбирайте вытоптанные места без травы.

Лесные клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажненных местах широколиственных и смешанных лесов с густым травостоем и подлеском, по дну логов и лесных оврагов, а также по лесным опушкам и вырубкам. Луговые клещи мезофиллы, поэтому их можно встретить и на открытых пространствах, прилегающих к лесу.

Важно знать , что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Исследования показали, что клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу.

Подстерегающий свою добычу клещ взбирается на травинку или кустик на высоту не более метра и терпеливо ждет, когда мимо кто-нибудь пройдет. При приближении потенциальной жертвы клещи принимают позу активного ожидания: вытягивают передние лапки и поводят ими из стороны в сторону. На передних лапках располагаются органы, воспринимающие запахи (орган Галлера). Таким образом, клещ определяет направление на источник запаха и изготавливается к нападению на прокормителя. Если в непосредственной близости от клеща проследует животное или человек, то его реакция будет мгновенной. Растопырив передние лапки, которые снабжены коготками и присосками, он надежно цепляется к своей будущей жертве. Недаром существует поговорка: «Вцепился, как клещ». Прицепившийся к одежде клещ, двигается по направлению строго вверх от пяти минут до нескольких часов (смотря, как быстро найдет удачное место для присасывания), за это время его можно заметить и поймать. Зачастую, его обнаруживают уже на голове и плечах. Отсюда создается ложное впечатление, что клещи упали сверху.

Затем клещ погружает свой хоботок в кожу и, прорезая ее, добирается до подкожных кровеносных сосудов, откуда и сосет кровь. Надежно закрепиться ему помогают зубчики на хоботке, направленные назад, и первая порция слюны, которая быстро затвердевает и приклеивает ротовые органы к коже, подобно цементу.

При присасывании в организм человека вместе со слюной клеща попадает возбудитель инфекции.

Источник

О клещах

Клещи (отряд Acarina класса Паукообразных) – одна из самых разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. Как правило, клещи питаются растительными остатками, почвенными грибами, или другими мелкими членистоногими. В мировой фауне насчитывается более 40 000 видов клещей, однако, многие группы до сих пор плохо изучены, и ежегодно ученые описывают десятки новых видов.

Некоторые клещи приспособились к питанию кровью животных и стали паразитами. Среди паразитов наиболее известны иксодовые клещи семейства (Ixodoidea). Эта группа насчитывает всего более 700 видов, обитающих на всех континентах, включая Антарктиду. Иксодовые клещи переносят возбудителей болезней человека с природной очаговостью: клещевого энцефалита (основные переносчики — таёжный клещ Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus), клещевого боррелиоза (болезни Лайма), сыпного клещевого тифа, возвратного клещевого тифа, геморрагической лихорадки и ку-лихорадки, туляремии, эрлихиоза и других.

Для предотвращения укусов клещей принимают ряд мер.

Несмотря на значительное число видов иксодовых клещей, реальное эпидемиологическое значение в нашей стране имеют лишь два вида: Ixodes persulcatus (таёжный клещ) в азиатской и в ряде районов европейской части, Ixodes ricinus (собачий клещ или европейский лесной клещ) — в европейской части. В дальнейшем речь пойдет именно об этих видах клещей.

Ixodes Ricinus. Самец, нимфа, самка и личинка клеща

Длина тела голодных самок клещей рода Ixodes – от 1,5 до 6 мм, напитавшихся самок – до 11мм. Тело покрыто мощным панцирем и снабжено четырьмя парами ног. У самок покровы задней части способны сильно растягиваться, что позволяет им поглощать большие количества крови, в сотни раз больше чем весит голодный клещ.

Самка клеща рода Ixodes

Автор фото: Станилевич Николай (Минская область)

Напившаяся крови самка клеща

Самцы несколько меньше по размеру чем самки и присасываются лишь на короткое время (менее часа). Различить самку и самца весьма просто — надо запомнить, как они выглядят. В окружающем мире клещи ориентируются в основном с помощью осязания и обоняния, глаз у клещей нет. Зато обоняние клещей очень острое: исследования показали, что клещи способны чувствовать запах животного или человека на расстоянии около 10 метров.

Самец клеща рода Ixodes

Места обитания клещей

Клещи, передающие энцефалит, распространены почти по всей территории южной части лесной зоны Евразии.

В каких местах больше всего риск столкнуться с клещами?

Клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажненных местах. Клещи предпочитают умеренно затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Много клещей по дну логов и лесных оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях ивняков по берегам лесных ручейков. Кроме того, они обильны вдоль лесных опушек и по заросшим травой лесным дорожкам.

Очень важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Исследования показали что, клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу.

Некоторые особенности размещения и поведения клещей привели к возникновению широко распространенного в Сибири заблуждения, что клещи «прыгают» на человека с берез. Действительно, в березовых лесах клещей, как правило, много. А прицепившийся к одежде клещ ползет вверх, и его зачастую обнаруживают уже на голове и плечах. Отсюда создается ложное впечатление, что клещи упали сверху.

Следует запомнить характерные ландшафты, где в конце апреля — начале июля численность клещей наиболее высока и где высок риск заражения клещевым энцефалитом в этот период: лиственные леса, захламленные буреломом участи леса, овраги, долины рек, луга.

Поведение клещей

Первые активные взрослые клещи появляются в начале или середине апреля, когда начинает пригревать солнышко и в лесу образуются первые проталины. Численность клещей быстро увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и остается высокой до середины или конца июня, в зависимости от погоды. Затем она резко снижается вследствие вымирания клещей, у которых истощаются резервные питательные вещества. Однако единичные активные паразиты могут попадаться вплоть до конца сентября.

Клещи подстерегают свою добычу, сидя на концах травинок, былинок, торчащих вверх палочек и веточек.

При приближении потенциальной жертвы клещи принимают позу активного ожидания: вытягивают передние лапки и поводят ими из стороны в сторону. На передних лапках располагаются органы, воспринимающие запахи (орган Галлера). Таким образом клещ определяет направление на источник запаха и изготавливается к нападению на прокормителя.

Клещи не особенно хорошо подвижны, за свою жизнь они способны преодолеть самостоятельно не более десятка метров. Подстерегающий свою добычу клещ взбирается на травинку или кустик на высоту не более полуметра и терпеливо ждет, когда мимо кто-нибудь пройдет. Если в непосредственной близости от клеща проследует животное или человек, то его реакция будет мгновенной. Растопырив передние лапки, он судорожно пытается ухватить своего будущего хозяина. Лапки снабжены коготками и присосками, что позволяет клещу надежно зацепиться. Недаром существует поговорка: «Вцепился как клещ».

С помощью крючков, которые находятся на самом конце передних лапок, клещ цепляется за все, что касается его. Икcодовые клещи (европейский лесной клещ и таежный клещ) никогда не набрасываются и никогда не падают (не планируют) на жертву сверху с деревьев или высоких кустов: клещи просто цепляются за свою жертву, которая проходит мимо и прикасается к травинке (палочке) на которой сидит клещ.

Обосновавшись на животном, клещ выбирает место для питания. В большинстве случаев это область головы и шеи, там, где животное не может достать зубами и уничтожить паразита. Затем он погружает свои ротовые части (так называемый хоботок) в кожу и, прорезая ее, добирается до подкожных кровеносных сосудов, откуда и сосет кровь. Надежно закрепиться ему помогают зубчики на хоботке, направленные назад, и первая порция слюны, которая быстро затвердевает и приклеивает ротовые органы к коже, подобно цементу.

Самки клещей питаются около 6 суток, поглощая при этом невероятное количество крови, сытая самка становится размером с фалангу мизинца, ее покровы приобретают грязно-серый цвет с металлическим оттенком, а вес увеличивается более чем в сто раз по сравнению с весом голодной особи.

Самцы присасываются на непродолжительное время, для того, чтобы пополнить запас питательных веществ и воды в организме, в основном они заняты поиском питающихся самок, с которыми спариваются.

Цикл развития клещей

В мае-июне, напитавшись кровью, самка откладывает 1,5 – 2,5 тысячи яиц, из которых, спустя несколько недель, вылупляются личинки, размером они не больше макового зерна и всего с тремя парами ног.

Перезимовав, нимфы аналогичным образом выходят на «охоту», но выбирают себе жертвы покрупнее: белок, бурундуков, зайцев, ежей. Напитавшаяся нимфа через год превращается либо в самку, либо в самца.

Таким образом, цикл развития клеща длится минимум три года, а может затягиваться на четыре-пять лет. За это время клещи питаются всего три раза, при этом из тысяч личинок получается всего несколько десятков взрослых особей, остальным выжить не удается.

Для человека опасны только взрослые самки и самцы, в то время как личинки и нимфы угрозы не представляют.

Паразитирование

Клещи паразитируют практически на всех видах лесных животных и домашнем скоте, а также на многих видах птиц, кормящихся на земле. Основными группами прокормителей являются: крупные млекопитающие — копытные и хищные, такие как, например, олени и лисы, крупные и мелкие грызуны — зайцы, белки, бурундуки, полевки, бурозубки. Взрослые особи охотно нападают и на человека. Голодные клещи не способны самостоятельно передвигаться на большие расстояния, они терпеливо ожидают, сидя на травинках или небольших кустиках, когда их потенциальная жертва подойдет на расстояние вытянутой лапки. И тогда они действуют весьма проворно: вцепившись «как клещ» в шерсть или одежду, паразиты активно перемещаются по телу, выбирая место для кровососания. У животных клещи чаще всего присасываются на голове, особенно за ушными раковинами, на шее, подгрудке и в паховой области. У человека присосавшихся паразитов обычно обнаруживают в подмышечных впадинах, в паховой области и на волосистой части головы.

Как же осуществляется процесс питания клещей и как происходит заражение человека?

Присосавшийся клещ начинает выделять в образовавшуюся ранку слюну. Слюнные железы клещей огромны, занимают по длине почти все тело. Слюна выполняет разнообразные функции. Первая порция слюны затвердевает на воздухе и образует так называемый «цементный секрет», прочно приклеивающий хоботок к коже. Жидкая слюна, выделяемая впоследствии, содержит массу разнообразных биологически активных веществ. Одни из них обезболивают ранку, другие разрушают стенки кровеносных сосудов и окружающие ткани, третьи подавляют иммунные реакции хозяев, направленные на отторжение паразита. Поступающие в ранку кровь и частички разрушенных тканей разбавляются слюной и поглощаются клещом.

Заражение

Как и почему происходит заражение? Как это ни парадоксально звучит, опасность заражения клещевым энцефалитом является неотъемлемым и естественным свойством наших лесов. Важнейшая роль в поддержании природных очагов инфекции принадлежит мелким лесным зверькам — полевкам, мышам, землеройкам, белкам и бурундукам. Сами зверьки восприимчивы к заражению, в их организме вирус хорошо размножается, но заболевание протекает без видимых вредных последствий. Кроме того, вирус размножается и в организме переносчика – клеща.

У зараженных вирусом клещевого энцефалита клещей возбудитель способен размножаться во многих тканях и органах и очень часто он присутствует в слюнных железах. Присосавшийся к телу хозяина (и человека в том числе) клещ начинает выделять в образовавшуюся ранку слюну. Первая порция слюны затвердевает на воздухе и образует так называемый «цементный секрет», прочно приклеивающий хоботок к коже. Вместе с этой слюной вирус попадает в организм животного или человека, и если доза вируса достаточно велика, то может развиться заболевание. Как показали исследования, упомянутый выше «цементный секрет» может содержать до половины всего количества вируса, содержащегося в клеще. Поэтому даже если удалить клеща почти сразу же после того, как он присосется, то можно все равно заразиться, в этом случае источником инфекции будет «цемент», оставшийся в коже. Доказано также, что инфекция передается и при укусе самцов. Кратковременный и безболезненный укус самца можно и не заметить, особенно когда в лесу полно комаров и мошек. Скорее всего, достаточно часто встречающиеся случаи клещевого энцефалита, когда больные отрицают укус клеща, связаны именно с нападением самцов.

Откуда же в природе берутся зараженные вирусом клещи? Дело в том, что природные очаги клещевого энцефалита существовали задолго до появления человека в Сибири. Точно неизвестно, был ли первоначально вирус связан только с клещами или только с позвоночными животными. Однако, в процессе эволюции вирус приспособился к существованию в организмах как тех, так и других. Хотя вирус активно размножается в диких лесных животных, у них при этом не наблюдается патологических нарушений, характерных для заболевания человека. Вместе с тем, те животные, которые не сталкиваются в своей естественной среде с этим возбудителем (например, домовые мыши или некоторые обезьяны, которых используют в качестве подопытных животных при вирусологических исследованиях) болеют совершенно так же, как и люди.

Итак, зараженные дикие лесные зверьки, у которых вирус присутствует в кровяном русле, служат источником заражения для питающихся на них клещей. Попав с кровью в кишечник паразита, возбудитель проникает в различные органы и ткани, в том числе и в слюнные железы, и начинает там размножаться. При линьке на следующую фазу развития клещи, возбудитель сохраняется. При следующем кровососании вирус может попасть в организм незараженного животного и вся цепочка событий повторяется снова и снова, обеспечивая постоянный обмен патогенами между клещами и их прокормителями. Так же зараженные самки в природе.

Для человека главную опасность представляют взрослые клещи.

Источник