Сидорова Л.Е. Содержание панцирных клещей на чистых культурах почвенных грибов

Сидорова Л.Е. Содержание панцирных клещей на чистых культурах почвенных грибов // Первое всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. Тезисы докладов. Часть третья. Москва, 1986. С. 251-252.

Проведён эксперимент по культивированию панцирных клещей в лабораторных условиях с целью изучения роли отдельных видов почвенных грибов в их питании. Сборы клещей и микологические посевы проводились по общепринятой методике. Грибы культивировались на питательной среде Чапека. В эксперименте использованы чистые культуры 8 видов гифомицет: Penicillium vinaсeum, Penicillium nigricans, Penicillium waksmanii, Fusarium solani, Fusarium culmorum, Fusarium javanicum, Trichoderma viride, Mucor hiemalis.

Эксперимент проводился с ноября 1980 по май 1981 года. Он был поставлен по методике основанной на выборе корма. На дно чашки Петри, покрытое фильтровальной бумагой, на равном расстоянии друг от другп, по окружности, раскладывалась одинаковых размеров кусочки агар-агара с культивируемыми грибами. В начале опыта в каждую чашку Петри выпускали от 5 до 80 клещей одного вида. Края чашки смазывались пластилином для предотвращения ухода клещей. Чашки Петри помещались в накрытые чехлами эксикаторы, так как при содержании нa свету клещи скапливаются под пищевым материалом в затененных местах и поэтому трудно делать заключения о причинах их скопления. Опыт проводился в условиях абсолютной влажности при температуре 22-25 °С. Через 1-2 дня чашки Петри просматрвались под бинокуляром. Подсчитывалось количество клещей — взрослых и неполовозрелых, находящихся на разных видах грибов. В конце эксперимента подсчитывалось общее количество клещей, питавшихся на каждом из видов грибов и проценты от общего количества клещей, зарегистрированных на всех видах грибов. Наличие экскрементов, их количество, окраска, выеденные участки грибного мицелия служили свидетельством питания клещей.

Результаты опыта показали разную степень избирательности орибатид по отношению к предлагаемым видам грибов. Виды Epidamaeus kamaensis, Tectocepheus velatus, Oppiela nova, Scheloribates laevigatus, на любых стадиях развития хорошо питались всеми видами грибов и размножались на их культурах. В конце опыта численность их резко возросла, например, у вида Oppiela nova в 15 раз. Сроки жизни составили не менее 4-х месяцев.

Виды Nanhermannia coronata, Carabodes areolatus, Carabodes subarcticus, Oppia tuberculata, Punctoribates hexagonus, в стадии имаго питались всеми видами грибов, а неполовозрелые — не всеми, соответственно, клещи размножались не на всех видах грибов. Виды Hypochthonius rufulus rufulus, Platynothrus peltifer, Carabodes femoralis rugosior, Adoristes poppei как взрослые, так и неполоворелые, питались и размножались не на всех грибах, а избирательно. Клещи группы Ptyctima в стадии имаго зарегистрированы кормящимися на всех видах гифомицет, но размножения у них не наблюдалось. Виды Nothrus anauniensis, Heminothrus longisetosus, Liebstadia similis, Zetomimus furcatus, Melanozetes mollicomus, Fuscozetes fuscipes, Trichoribates novus, Chamobates borealis, Pergalumna willmanni в стадии имаго питались далеко не всеми грибами и нe размножались. У последней группы орибатид отмечены короткие сроки жизни на грибной диете: от 1-2 недель до 1-1,5 месяцев.

Установлено, что роль использованных в опыте видов гифомицет в питании орибатид неодинакова. Так, грибами Mucor hiemalis, Penicillium waksmanii питалось 20 видов орибатид, Fusarium solani – 18, Penicillium nigricans – 17, Penicillium vinaсeum — 16, Fusarium culmorum — 15, Fusarium javanicum, Trichoderma viride – 14. Первые три вида гифомицет можно отнести к микопреферендумам.

Таким образом, 23 вида панцирных клещей могут питаться, хотя и в разной степени, почвенными грибами. У орибатид наблюдается видовая и возрастная избирательность по отношении к использованным в опыте гифомицетам. 13 видов орибатид можно культивировать в лабораторных условиях на грибной диете в отсутствие других видов корма.

Источник

Почвенные (корневые) клещи

Клещи представляют опасность не только для людей и животных, но и для растений. Почвенный клещ на комнатных растениях способен в короткий срок полностью уничтожить насаждения. Паразиты питаются корневыми частями цветов и кустарников. Почвенные насекомые и клещи являются важной частью экосистемы, но если их слишком много, необходимо принимать меры для борьбы с паразитами.

Виды почвенных клещей

На растениях селятся несколько видов паразитов:

- Ризоглифусы. Этот почвенный клещ питается корнями и луковицами растений. Наибольший ущерб он наносит винограду, картофелю, луку, декоративным цветам, гладиолусам, тюльпанам и нарциссам. Паразит прогрызает корни и луковицы растений и высасывает соки. Этот вид особенно активно размножается в условиях повышенной влажности. Опасность для растений заключается не только в том, что они не могут нормально расти и развиваться. Почвенные клещи способствуют заражению насаждений различными заболеваниями.

- Тирофагусы. Этот вид питается стеблями и листьями. На наземной части растения появляются проколы и пятна, листья засыхают и отваливаются. Почвенный клещ обычно поражает молодые побеги.

Почвенные клещи в комнатных цветах имеют размеры не более 1 мм, поэтому их сложно увидеть невооруженным глазом. Присутствие паразитов можно обнаружить только по внешним признакам повреждения растений.

Как избавиться от почвенных клещей

Борьба с вредителями осложняется тем, что они устойчивы к внешним факторам. Для уничтожения паразитов можно снизить уровень влажности, прекратив полив растений на несколько дней. Но в этом случае клещи могут впасть в спячку и вновь ожить при появлении влаги. Чтобы избавиться от почвенных клещей полностью, необходимо:

- Заменить грунт. Перед тем, как пересадить растение, необходимо обработать его корни, поскольку они тоже могут быть заражены.

- Дезинфекция проводится с помощью отвара пижмы. На 100 грамм сухой травы нужно взять литр воды и кипятить в течение 15 минут. В остывший отвар опускаются корни или луковицы растения на полчаса.

- Затем цветок пересаживается в новый грунт.

Можно использовать химические средства для уничтожения паразитов. К ним относятся:

- Аполло. Представляет собой концентрированную жидкость, которую разводят в соотношении 2 мл раствора на 5 литров воды. Средство контактного дейтсвия защищает не только от почвенных клещей, но и от других вредителей.

- Акарин. Раствор также используется для полива растений и уничтожает тлю, почвенных и паутинных клещей.

- Вермитек. Состав пролонгированного действия защищает корневую и наземную часть растения.

- Клещевит. Средство используется для защиты плодовых и декоративных растений, в том числе и комнатных.

Почвенный клещ на комнатных растениях не переносит запах чеснока. Поэтому для его уничтожения растения можно опрыскивать чесночной настойкой. 2 зубчика необходимо измельчить, залить литром воды и настаивать 5 дней. Полученным средством поливают растения и опрыскивают листья и стебли.

В качестве народных средств применяют отвар пижмы или ольхи. Средства помогают предотвратить заражение грунта. Перед посадкой нужно поместить корни в отвар на полчаса, затем высаживать.

Чтобы избежать поражения растений почвенными клещами, необходимо следить за уровнем влажности в горшке. Для отвода излишней влаги на дне нужно установить дренажный слой. Не все виды почвенных клещей являются вредителями, некоторые из них способствуют поддержанию микрофлоры и являются частью экосистемы. Поэтому к химическим средствам для уничтожения клещей необходимо прибегать лишь в крайних случаях.

Источник

Сидорова Л.Е. Содержание панцирных клещей на чистых культурах почвенных грибов

Сидорова Л.Е. Содержание панцирных клещей на чистых культурах почвенных грибов // Первое всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. Тезисы докладов. Часть третья. Москва, 1986. С. 251-252.

Проведён эксперимент по культивированию панцирных клещей в лабораторных условиях с целью изучения роли отдельных видов почвенных грибов в их питании. Сборы клещей и микологические посевы проводились по общепринятой методике. Грибы культивировались на питательной среде Чапека. В эксперименте использованы чистые культуры 8 видов гифомицет: Penicillium vinaсeum, Penicillium nigricans, Penicillium waksmanii, Fusarium solani, Fusarium culmorum, Fusarium javanicum, Trichoderma viride, Mucor hiemalis.

Эксперимент проводился с ноября 1980 по май 1981 года. Он был поставлен по методике основанной на выборе корма. На дно чашки Петри, покрытое фильтровальной бумагой, на равном расстоянии друг от другп, по окружности, раскладывалась одинаковых размеров кусочки агар-агара с культивируемыми грибами. В начале опыта в каждую чашку Петри выпускали от 5 до 80 клещей одного вида. Края чашки смазывались пластилином для предотвращения ухода клещей. Чашки Петри помещались в накрытые чехлами эксикаторы, так как при содержании нa свету клещи скапливаются под пищевым материалом в затененных местах и поэтому трудно делать заключения о причинах их скопления. Опыт проводился в условиях абсолютной влажности при температуре 22-25 °С. Через 1-2 дня чашки Петри просматрвались под бинокуляром. Подсчитывалось количество клещей — взрослых и неполовозрелых, находящихся на разных видах грибов. В конце эксперимента подсчитывалось общее количество клещей, питавшихся на каждом из видов грибов и проценты от общего количества клещей, зарегистрированных на всех видах грибов. Наличие экскрементов, их количество, окраска, выеденные участки грибного мицелия служили свидетельством питания клещей.

Результаты опыта показали разную степень избирательности орибатид по отношению к предлагаемым видам грибов. Виды Epidamaeus kamaensis, Tectocepheus velatus, Oppiela nova, Scheloribates laevigatus, на любых стадиях развития хорошо питались всеми видами грибов и размножались на их культурах. В конце опыта численность их резко возросла, например, у вида Oppiela nova в 15 раз. Сроки жизни составили не менее 4-х месяцев.

Виды Nanhermannia coronata, Carabodes areolatus, Carabodes subarcticus, Oppia tuberculata, Punctoribates hexagonus, в стадии имаго питались всеми видами грибов, а неполовозрелые — не всеми, соответственно, клещи размножались не на всех видах грибов. Виды Hypochthonius rufulus rufulus, Platynothrus peltifer, Carabodes femoralis rugosior, Adoristes poppei как взрослые, так и неполоворелые, питались и размножались не на всех грибах, а избирательно. Клещи группы Ptyctima в стадии имаго зарегистрированы кормящимися на всех видах гифомицет, но размножения у них не наблюдалось. Виды Nothrus anauniensis, Heminothrus longisetosus, Liebstadia similis, Zetomimus furcatus, Melanozetes mollicomus, Fuscozetes fuscipes, Trichoribates novus, Chamobates borealis, Pergalumna willmanni в стадии имаго питались далеко не всеми грибами и нe размножались. У последней группы орибатид отмечены короткие сроки жизни на грибной диете: от 1-2 недель до 1-1,5 месяцев.

Установлено, что роль использованных в опыте видов гифомицет в питании орибатид неодинакова. Так, грибами Mucor hiemalis, Penicillium waksmanii питалось 20 видов орибатид, Fusarium solani – 18, Penicillium nigricans – 17, Penicillium vinaсeum — 16, Fusarium culmorum — 15, Fusarium javanicum, Trichoderma viride – 14. Первые три вида гифомицет можно отнести к микопреферендумам.

Таким образом, 23 вида панцирных клещей могут питаться, хотя и в разной степени, почвенными грибами. У орибатид наблюдается видовая и возрастная избирательность по отношении к использованным в опыте гифомицетам. 13 видов орибатид можно культивировать в лабораторных условиях на грибной диете в отсутствие других видов корма.

Источник

Клещи

Пауки в большинстве своем мелкие животные, но они выглядят гигантами по сравнению с клещами. По количеству клещи превзошли пауков, хотя и уступают им пока по числу известных видов. Клещи заселили почву и гниющую подстилку, т. е. места, очень богатые разлагающимися органическими веществами, мелкими беспозвоночными и микрофлорой. Некоторые клещи поднялись на растения и стали растительноядными, другие — хищниками, третьи в связи с микроскопическими размерами — паразитами животных. По своеобразию видов и патологическому значению они превзошли даже насекомых. Среди них встречаются наружные паразиты, сосущие кровь животных или сок растений, и внутренние паразиты, например чесоточные зудни, живущие в коже человека и млекопитающих. Известны паразиты трахей насекомых, галлообразователи, вызывающие патологическое разрастание тканей растений, и др.

Характерная особенность строения клещей — головогрудь и брюшко, слившиеся в монолитное тело. Хелицеры и педипальпы сильно видоизменены и образуют хоботок сложного строения.

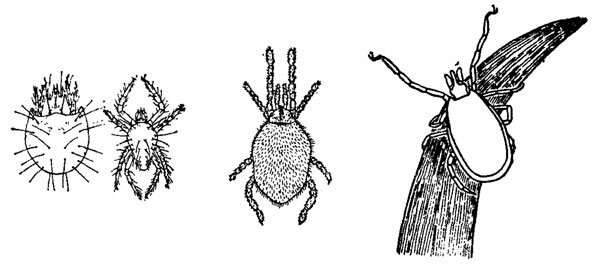

Клещи (слева направо): панцирный, паутинный, краснотелка и иксодовый (в позе ожидания хозяина)

По результатам исследований одного из крупнейших зоологов, В. А. Догеля, проведенных в окрестностях Ленинграда, в парке Биологического института Ленинградского университета, клещи составляют 70 — 75% от фауны беспозвоночных животных травяного покрова луга и леса. На 100 см 2 травяного покрова и подстилки приходится 500 — 600 клещей и всего 100 насекомых. Однако большинство клещей — микроскопически малые организмы (менее 1 мм). В зависимости от мест обитания их можно разделить на три группы.

Почвенные клещи представлены большим числом видов, среди которых есть хищники, паразиты, а также питающиеся разлагающимся органическим веществом. Для некоторых видов основную пищу составляют микроорганизмы — бактерии и грибы. В Ленинградской области из почвенных клещей наиболее обычны мелкие панцирные клещи — орибатиды. Они встречаются во всех типах почв, но предпочитают влажные и затененные места обитания. Тело взрослых орибатид обычно покрыто склеротизованным темноокрашенным панцирем, снабженным различными выступами и шипами. Размером они не превышают макового зерна. В большинстве случаев орибатиды питаются разлагающимися растительными остатками и почвенными микроорганизмами. Вместе с другими почвенными обитателями они участвуют в процессах почвообразования. Перерабатывая растительные остатки, орибатиды способствуют их превращению в почвенный гумус и повышают плодородие почв. В хвойных лесах большое значение имеет деятельность этих клещей как разрушителей хвойного опада, который с трудом усваивается другими животными.

Клещи, обитающие на растениях, представлены главным образом растительноядными формами и хищниками, нападающими на растительноядных клещей и других мелких членистоногих. Среди вредителей растений особенно известны тетраниховые, или паутинные, клещи. Длина тела у этих клещей едва достигает 0,8 мм, а их окраска варьирует от желтоватой и зеленоватой до оранжевой и красной. Клещи почти невидимы простым глазом, но легко обнаруживаются по паутинке на листьях пораженных растений. Под микроскопом видно, что клещи имеют мягкие покровы, лишенные панциря, а овальное или яйцевидное тело снабжено длинными щетинками. Тетраниховые клещи обычно живут колониями на нижней стороне листьев, оплетая их тонкой паутинкой. Питаются клещи растительным соком, который добывают, прокалывая хелицерами покровы листа. При сильном заражении клещами ухудшается общее состояние растений, а поврежденные листья отмирают и опадают. Эти клещи наносят вред также тепличным и комнатным растениям. Деятельность других клещей, обитающих на растениях, — галловых — приводит к образованию на листьях деревьев и кустарников (черемуха, береза, ольха и др.) галлов. Сами клещи микроскопически малы (0,1 — 0,2 мм).

Чернушка Лигея из семейства бархатниц

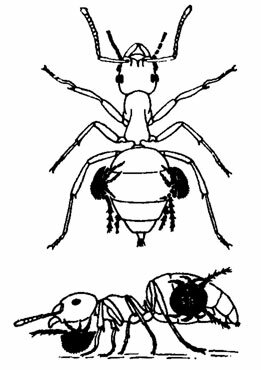

Паразитические и кровососущие клещи многочисленны и разнообразны. На растениях, во мху или прямо на поверхности почвы часто встречаются клещи-краснотелки ярко-красного цвета. Густой покров щетинок на поверхности тела и ногах придает им бархатистый вид. Хотя взрослые краснотелки не паразитируют, а хищничают, поедая яйца и личинок насекомых и других клещей, их личинки принадлежат к паразитам насекомых и позвоночных. На наземных жуках, особенно на навозниках и мертвоедах, живущих в помете, на трупах животных, встречаются подвижные личинки гамазовых клещей, которые и расселяются благодаря этим жукам. Среди гамазовых клещей встречаются паразиты и свободноживущие, хищные формы. Хищники населяют почву, лесную подстилку, скопления всевозможных гниющих остатков. Многие живут в гнездах общественных насекомых, куда попадают «верхом» на шмелях, пчелах и других насекомых. Виды гамазовых клещей, поселяющиеся в муравейниках, так называемые мирмекофилы, приобретают черты сходства с хозяевами — у них длинные передние ноги, подобно усикам, вытянуты вперед. Клещи держатся на нижней стороне головы муравья, схватывая частицы пищи прямо с его челюстей.

Мирмекофильные клещи на муравье

Самые крупные представители отряда — иксодовые клещи. Они относятся к временным кровососущим паразитам наземных позвоночных. В зависимости от стадии развития и упитанности размеры иксодовых клещей колеблются от 0,5 до 20 мм. Цвет тела обычно светло-желтый, коричневый или бурый. Тело, как у всех клещей, слитное и на больших его участках покрыто мягкой кутикулой, растягивающейся при кровососании. Твердые участки покровов формируют щитки, обычно более темного цвета. У самца спинной щиток покрывает почти все тело, а у самки и личинок он более короткий, не достигает конца брюшка.

На территории Ленинградской области распространены лесной и таежный клещи. Встречаются они повсеместно на закустаренных влажных пастбищах, в редколесье с подростом. На Карельском перешейке более обычен лесной клещ. В гнездах ласточек-береговушек обитает их паразит — иксодес ливидус. Цикл развития таежного и лесного клещей многолетний. Начинается он с добывания пищи взрослой особью. Голодные клещи взбираются на низкорослые растения и, приняв характерную позу, ожидают хозяев-прокормителей. Обычно взрослые клещи выбирают крупных млекопитающих — копытных, хищников, а также нападают на человека. Насытившись кровью, самки отваливаются от хозяина и откладывают в подстилке яйца. Из них вылупляются шестиногие личинки, которые сосут кровь ящериц, птиц, мелких грызунов. Сытые личинки уходят в почву, где и линяют. Личинки следующего возраста, или нимфы, у которых уже восемь ног, нападают на более крупных животных — зайцев, белок и т. п. Живут клещи до трех и более лет, за время своего развития питаясь всего три раза. Это одни из самых опасных кровососущих паразитов человека — они передают вирусы, вызывающие опасное заболевание — весенне-летний энцефалит, сопровождающийся поражением центральной нервной системы.

Источник