- Зеленый налет на грунте в теплице: как избавиться

- Причины появления зеленого налета на грунте в теплице

- Вам могут пригодиться

- Вам могут пригодиться

- Как избавиться от зеленого налета на грунте в теплице

- Профилактика появления зеленого налета на грунте в теплице

- Как бороться со мхом и водорослями на участке — средства и способы

- Боремся со мхом

- Боремся с водорослями

- Почвенные водоросли: систематика, экология, значение

- Список использованных источников:

Зеленый налет на грунте в теплице: как избавиться

Обладатели поликарбонатной теплицы на своем участке могут получить большой урожай, несмотря на капризы погоды за ее пределами. Но огородники часто сталкиваются с рядом проблем в процессе эксплуатации теплиц, и одна из них – появление зеленого налета на грунте. В этой статье мы разберемся в причинах и поговорим о том, как избавится от этой напасти.

Причины появления зеленого налета на грунте в теплице

Вам могут пригодиться

Существует два возбудителя зелени на почве – это мхи и водоросли. Для обоих в теплице идеальные условия для размножения: влажно и тепло. Но как же споры этих растений попадают в поликарбонатный домик? Вариантов несколько:

- заносятся по воздуху;

- с водой;

- на подошве садовой обуви;

- через инструмент.

Ну а дальше, попадая в благоприятные для себя условия, мхи или водоросли очень быстро заполоняют поверхность почвы. Этому способствует ряд причин:

- Переизбыток влаги. Теплица – закрытое помещение, движение воздуха отсутствует, и часто в ней появляется конденсат. Почва не успевает отдавать влагу, происходит переувлажнение. Еще одной причиной может быть близость грунтовых вод.

- Слишком уплотненная земля. Если вы забываете прорыхлить землю в теплице, она утрамбовывается от поливов и вода, вместо того, чтобы впитываться, собирается на поверхности. Воздух не проникает внутрь грунта, что также способствует разрастанию мха и водорослей.

Вам могут пригодиться

- Повышенная кислотность почвы. При появлении зеленого налета на поверхности грядок в теплице, не лишним будет проверить уровень рН, ведь мхи и водоросли очень хорошо размножаются на кислых почвах. Это можно сделать лакмусовой бумажкой, которую можно приобрести в обычной аптеке. Есть еще народный метод: вишневые листья заваривают кипятком, остужают и процеживают. В этот настой бросают щепотку почвы, если она покраснела, это говорит о повышенной кислотности, зеленый цвет – нейтральный рН, а при низком настой посинеет.

- Переизбыток фосфорных удобрений. При внесении подкормок с фосфором в большом количестве, они не целиком усваиваются овощными культурами, а накапливаются в почве. Эти избытки создают благоприятные условия для роста и развития зеленого налета.

Чтобы правильно начать борьбу с проблемой, нужно определить “врага”. Легче всего это сделать визуально. Мох разрастается в виде ковра, на ощупь он мягкий и рыхлый. Отличительная черта – он любит затененные места.

Водоросли – микроскопические растения и на вид больше похож на обычный зеленый налет. Водоросли очень быстро разрастаются, но больше любят светлые участки. Нужно также учитывать, что оба этих растения могут поселиться в теплице одновременно.

Как избавиться от зеленого налета на грунте в теплице

Непрошенные гости в теплице – мхи и водоросли, доставляют много проблем. Они очень быстро заполоняют всю поверхность почвы и забирают питательные вещества, не давая расти и правильно развиваться культурным растениям. Поэтому, как только вы увидели зеленый налет, незамедлительно начинайте борьбу:

- Сразу сократите полив, чтобы избежать переувлажнения почвы и увеличьте циркуляцию воздуха в теплице путем проветривания.

- Прополоть грядки, убрав мох и водоросли с поверхности почвы, часто рыхлить, чтобы насытить грунт кислородом.

- Если проблема в повышенной кислотности, нужно внести в почву доломитовую муку или древесную золу.

- Провести обеззараживание грунта: самый безопасный для растений способ – пролить раствором марганцовки или воспользоваться народными методами и использовать настои трав. Например, хороший результат дает настой календулы.

- Если предыдущие способы не дали нужного эффекта, следующим шагом будет уборка зараженного верхнего слоя почвы и замена его на новый. Этот способ больше подходит, когда в теплице еще (или уже) не высажены овощные культуры. Для этого лопатой снимают верхний слой 20-30 см, поверхность посыпают известью и оставляют на 1-2 суток. Дальше гасят известь водой и оставляют еще на сутки. Затем сверху засыпают слой здоровой плодородной почвы.

- Самым кардинальным способом считается обработка теплицы химическими препаратами. Конечно, в ней в этот момент не должно быть посадок. Лучше всего подойдут медный купорос и бордоская смесь. Перед обработкой почву обязательно перекапывают. Рецепт смеси для обработки: 200 г извести гасят 1 л горячей воды и доводят раствор до 10 л уже прохладной водой, процеживают. Тоже самое проделывают с медным купоросом, и соединяют 2 раствора.

В борьбе с зеленым налетом в теплице часто помогает только комбинация всех перечисленных способов борьбы. Но чтобы не пришлось начинать войну с этой напастью, важно проводить профилактику.

Профилактика появления зеленого налета на грунте в теплице

Самый важный этап профилактики начинается еще осенью, после уборки урожая. Нужно уже тогда подготовить теплицу к следующему сезону: отмыть поликарбонат, инструменты и все поверхности, находящиеся внутри, с обеззараживающими средствами; перекопать грядки и продезинфицировать почву; проверить уровень рН и скорректировать его; хорошо проветрить и не допускать повышенной влажности. Если осенью не удалось провести эти мероприятия, то нужно сделать это весной, за несколько недель до высадки рассады.

После хорошей подготовки поликарбонатной теплицы, поддерживайте ее в чистоте и ежедневно проветривайте не менее часа. Не переувлажняйте и не забывайте про рыхление почвы. После этого лучше всего замульчировать грунт. Отлично подойдут опилки, сено или солома. Мульчирование проводят, когда почва в теплице хорошо прогревается.

Источник

Как бороться со мхом и водорослями на участке — средства и способы

Боремся со мхом

Если это довольно миролюбивое растение размножилось в вашей теплице, возможно для него созданы комфортные условия. Это легко проверить. Возьмите ком земли в руку, если она влажная, прилипает к рукам и комок, падая на землю, не рассыпается, значит, влаги слишком много. Этот вопрос можно решить очень просто, удалите участок земли со мхом (если он небольшой), оставшуюся почву смешайте с песком, и обеспечьте доступ кислорода к нижним слоям. Например, в месте «дислокации» мха выройте дополнительные углубления и засыпьте их речным песком.

На следующем этапе проверьте, не прижился ли мох у вас в случайно затененных местах, может доступ солнцу перекрывает балка. Уберите все лишнее, добавьте света с помощью фольги. Далее проверьте почву на повышенную кислотность. На закисленных почвах чаще всего растер мох, у которого нижняя часть коричневая, а верхняя зеленая. Это исправляется ощелачиванием почвы. Хорошо помогает в этом случае доломитовая мука или зола. Кроме того, можно посеять однолетние травы-сидераты (масляную редьку, горчицу). В течение месяца сидераты разрастутся, их удалять не нужно, высаживайте вашу рассаду прямо на этот ковер. Как только рассада пойдет в рост, скосите растения-помощники, и оставьте их на участке в качестве мульчирующего слоя. После того, как уберете основной урожай, снова засейте горчицу или редьку и оставьте их под снегом.

Чтобы избежать заиливания грунта нужно вносить щелочи.

Делается это следующим образом:

- 1 раз в пятилетку – в богатую плодородную почву;

- 1 раз в три года – в легкие грунты;

- 1 раз в шесть лет – в тяжелый почвенный слой.

Чем мельче элементы известкового удобрения, тем больший эффект оно окажет. Помогайте грунту в вашей тепличке насыщаться кислородом, например, проделывая в слое почвы отверстия. Знайте — мох, растение не требовательное к среде произрастания. Он вполне может «поселиться» на каркасе вашей теплице, а уже затем «переползти» на грунт. Если мох «оседлал» каркас вашей теплицы, его нужно удалить. С дерева или металла можно смывать мох раствором сульфитного железа, с камня содовым раствором.

Если мох появился в результате гиперфофотизации почвы или после обработки грунта «Раундапом» не нужно проводить какую-либо обработку, удалите участки, которые «замшивели» и перекопайте землю.

Боремся с водорослями

Во время дождя грунтовые воды подходят ближе к поверхности. Но мы-то об этом не знаем, и поливаем внутри теплицы, как обычно. Теплица становится похожа на болото, где самое раздолье водорослям. Самым лучшим решением специалисты считают мульчирование грядок. В этом случае не нужно поливать столь часто, и влага хорошо будет сохраняться в глубине почвы. Кроме этого, нужно уделить внимания проветриванию. Обмен воздуха важен для системы дыхания, не важно, принадлежит ли она человеку или растению.

В любом деле важен профессионализм, мульчирование не является исключением.

Делается это по следующим правилам:

- отменно поливаем почву;

- взрыхляем ее, как следует;

- укладываем на грядки мульчу ровным тонким слоем;

- между растениями оставить свободное пространство для проникновения воздуха.

Если такие простые меры не оказали должного эффекта, на помощь приходит химическая промышленность. И в следующие сезоны нужно будет следовать нескольким простым правилам. Во-первых, нужно мульчировать почву. Во-вторых, проверять ее кислотность. В-третьих, менять грунт (по крайней мере, его верхний слой) каждый посевной сезон. В-четвертых, следуйте описанному нами примеру севооборота. В-пятых, если на вашем участке грунтовые воды находятся близко к поверхности, и на дорожках вы часто видите лужи, обустраивайте грядке н на земле, а в специальных коробах или на стеллажах.

Это вид мха, и его не уничтожает даже всемогущий медный купорос. Внешний вид маршанции (печеночного мха), визуально более всего напоминает лишайник. В природе этот мох произрастает на закисленных и переувлажненных почвах около водоемов. Даже миниатюрный кусок мха может стать очагом заражения этим мох больших, даже огромных площадей. Очень часто им заражены луковицы растений и их семена, особенно прибывшие к нам из-за кордона (Голландии и Польши). Заполонив грядки, маршанция, плотным, «резиновым» слоем покрывает почву, полностью прекращая доступ кислорода к глубоким слоям почвы и вытесняя все остальные растения.

Единственным эффективным методом борьбы с этим сорняком считается ручной труд – выдергивайте этот мох вручную, не пропуская и пяди земли пока ваша теплица не будет полностью свободна от него. Еще один вариант – это перекапывание грядок. При этом укладывать комья грунта нужно лишайником вниз. Сверху грядки нужно закрыть черным пленочным покрытием. Это лишит возможности размножаться и разрастаться и водоросли и лишайник.

После того, как тем или иным способом вы избавили теплицу от «зеленых гостей», внимательно подойдите к тем агротехническим мерам, которые будите принимать в будущем.

Источник

Почвенные водоросли: систематика, экология, значение

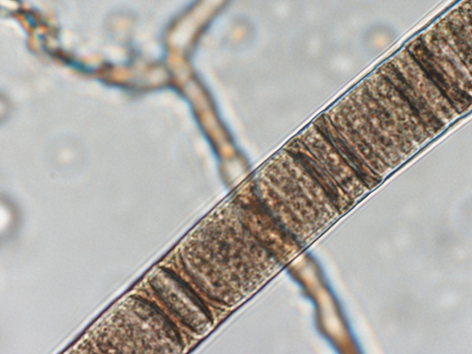

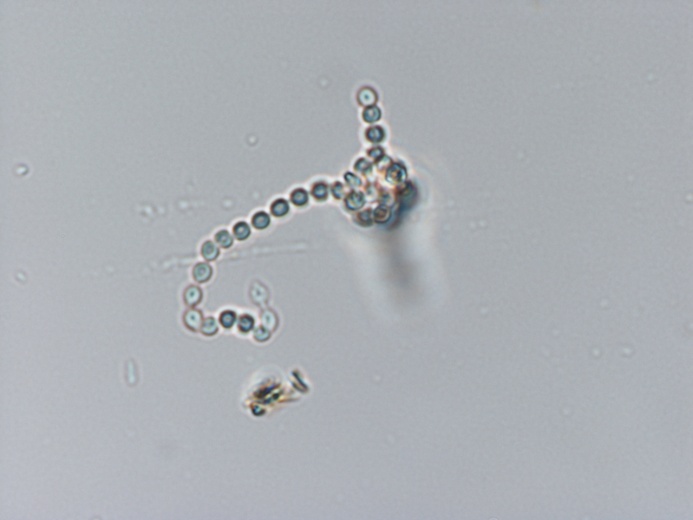

Почвенные водоросли – это совокупность различных экологических группировок водорослей: наземных, водно-наземных и собственно почвенных, населяющих толщу почвенного слоя [1].

Систематика почвенных водорослей может рассматриваться с различных сторон: филогенетическая систематика, систематика по способу питания, систематика почвенных водорослей для экологического анализа и по жизненным формам.

Используя пашеровскую концепцию, почвенные водоросли разделяют на следующие отделы: синезеленые водоросли (Cyanophyta), зеленые водоросли (Chlorophyta), диатомовые водоросли (Diatomeae), желтозеленые водоросли (Xanthophyta), эвгленовые водоросли (Euglenophyta), пирофитовые водоросли (Pyrrophyta), красные водоросли (Rhodophyta) [2]. Причем наибольшее количество видов приходится на долю синезеленых и зеленых водорослей [3].

По способу питания почвенные водоросли также неоднообразны. Имеются как фотоавтотрофные, так и гетеротрофные и миксотрофные почвенные водоросли [4]. При систематике вневодных альгоценозов используют следующую классификацию: аэрофильные ценозы, эдафофильные ценозы и литофильные ценозы [5].

Для экологического же анализа альгосинузий почвенных водорослей Комароми была предложена классификация почвенных водорослей по «формам роста», которая выделяла: dispersal – одноклеточные зеленые и желтозеленые водоросли, stratose – нитчатые зеленые и желтозеленые, glutinose – диатомеи, microcoleus – Microcoleus и Phormidium, ramose – Tolypothrix, mucose – Nostoc commune, N. microscopicum [6].

В это же время Э.А. Штина и М.М. Голлербах разработали сходную классификацию почвенных водорослей по их жизненным формам. Она применима только для эдафофильных водорослей, а азотфиксирующие водоросли выделены в особую жизненную форму. В связи с этим различают формы:

1) Ch-форма – одноклеточные и колониальные зеленые и частично желто-зеленые водоросли, обитающие в толще почвы, но при благоприятной влажности дающие разрастания и на поверхности почвы;

2) C-форма – включает одноклеточные, колониальные или нитчатые формы, которые могут образовывать обильную слизь;

3) X-форма – большинство одноклеточных желто-зеленых и многие зеленые, предпочитающие теневые условия среди почвенных частиц, теневыносливые, но не устойчивые против засухи и экстремальных температур;

4) В-форма – подвижные клетки диатомовых водорослей, живущие в самых поверхностных слоях влажной почвы или в слизи других водорослей;

5) Р-форма – нитевидные синезеленые (Phormidium, Oscillatoria, Plectonema), не образующие значительной слизи [6];

6) М-форма – синезеленые в виде более или менее слизистых нитей, образующие макроскопически заметные корочки или дерновинки на поверхности почвы;

7) Н-форма – живут рассеянными среди почвенных частиц, при достаточной влажности и затенении, образуют поверхностные налеты, не устойчивы против засухи и сильного света;

8) N-форма – наземные микроскопические талломы N. commune, N. microscopicum, N. flagelliforme, N. sphaeroides; световыносливые и засухоустойчивые виды, пойкилоксерофиты;

9) V-форма – нитевидные водоросли, образующие войлокообразные налеты на поверхности влажных почв [1, 6].

Таким образом, почвенные водоросли классифицируют в зависимости от поставленных целей (например, для экологического анализа), по жизненным формам, способу питания и филогении.

Одним из малоизученных вопросов почвенной альгологии, по мнению некоторых авторов [1, 5], является частная физиология почвенных водорослей. Почвенные водоросли не имеют уникальных физиологических свойств, но отражают своеобразие почвенной среды. Питание почвенных водорослей классифицируют как по источникам энергии, так и по отношению к источникам углерода и по способности к синтезу необходимых метаболитов. Согласно первой классификации выделяют фототрофов – накопление энергии у них происходит за счет фотосинтетических реакций, и хемотрофов – энергия поглощается из происходящих в темноте химических реакций. Среди фототрофов различают фотолитотрофов – у которых наблюдается использование экзогенного неорганического донора водорода, и фотоорганотрофов, использующих экзогенный органический донор водорода. Хемоавтотрофы включают хемолитотрофов – окисляющих экзогенные неорганические вещества, и хемоорганотрофов – окисляющих экзогенные органические вещества [5, 7].

Согласно второй классификации, почвенные водоросли делят на автотрофных и гетеротрофных. Автотрофы – организмы, синтезирующие из неорганических веществ (главным образом воды, диоксида углерода, низкомолекулярных соединений азота) все необходимое для жизни органические вещества. Гетеротрофы не синтезируют все нужные органические вещества и поэтому нуждаются в поступлении органических веществ извне для нормальной жизнедеятельности [8]. Большинство водорослей представляют собой фотолитоавтотрофов, и многие из них способны переходить от одного типа обмена к другому, т.е. обладают лабильным метаболизмом. Принимая во внимание эту особенность, М.М. Голлербах и Э.А. Штина [5] выделили следующие группы почвенных водорослей в зависимости от источников энергии и углерода: облигатные фототрофы, живущие за счет фотосинтеза, облигатные автотрофы, способные к разным способам усвоения углерода, факультативные гетеротрофы, или факультативные хемоорганотрофы.

Гетеротрофная ассимиляция азота – усвоение азота их органических соединений – доказана для водорослей как факультативная форма азотного питания. Даже облигатно автотрофные по отношению к углероду организмы могут использовать органические вещества как источник азота и фосфора. Многие синезеленые могут получать азот в органической форме, вырабатывая соответствующие ферменты. Источниками азота могут быть такие вещества как мочевина, амиды, аминокислоты, белки и др. [5]. Как отмечают многие ученые-альгологи [5, 8] в освоении иных элементов питания водоросли принципиально не отличаются от высших растений, хотя у разных видов обнаруживаются специфические особенности.

Фосфор поглощается водорослями в виде фосфатов, АТФ, глицерофосфатов и других органических и неорганических фосфорсодержащих соединений. Сера доступна в виде оксидов (SO4, SO3, S2O3) и серосодержащих аминокислот. Необходимые макроэлементы – калий, магний, кальций, железо, натрий (для синезеленых) – поступают в виде катионов из почвенного раствора. Микроэлементами для водорослей служат: марганец, молибден, ванадий, кобальт, цинк, медь, бор.

Водный режим. Вода – главная составная часть растений. На ее долю приходится 30-95 % массы всех веществ в клетках водорослей. В связи с тем, что почвенная среда обитания существенно отличается от водной по количеству свободной воды, почвенные водоросли имеют разнообразные физиологические и морфологические особенности и приспособления для сохранения нормального существования в условиях низкой влажности и при высыхании почвы [9, 10].

Таким образом, почвенные водоросли, благодаря своим физиологическим и морфологическим особенностям, способны существовать даже при крайне неблагоприятных условиях окружающей среды. Эта способность объясняет их широкое распространение и существенное влияние на почву благодаря своей активной деятельности.

Экология почвенных водорослей. Как отмечает М.С. Двораковский [11], почвенные водоросли вместе с грибами, бактериями и мелкими беспозвоночными входят в микробиоту и составляют биотический фактор почвы. Такие закономерные сочетания различных видов почвенной микробиоты встречаются в природе нередко. Взаимодействие водорослей между собой и между другими почвенными микроорганизмами, составляющих консорцию, зависит от вида и от сходства или различия их физиологических и биологических свойств. Также отмечаются и антагонистические взаимодействия у почвенных водорослей. Многие их виды способны выделять в почву биологически активные вещества, ингибирующие рост других видов. С другой стороны, многие почвенные водоросли могут использовать продукты жизнедеятельности других водорослей. Даже в группировках, состоящих лишь из одних почвенных водорослей, имеют место определенные взаимодействия между видами, основанные на изменениях среды в процессе их жизнедеятельности, которые могут либо улучшать условия жизни других видов, либо угнетать их; эти взаимодействия изучены слабо [1, 12].

Как фототрофные организмы и продуценты биогеоценозов, водоросли оказывают большое влияние на гетеротрофную микрофлору и нередко служат началом трофических цепей и центрами образования микробных ассоциаций в почве. Формирование микробных ценозов, начинаемое поселение водорослей при выветривании скальных пород осуществляется двумя путями:

1) формирование более или менее устойчивых замкнутых элементарных экосистем, где водоросли служат центрами интенсивного развития других микроорганизмов;

2) поступление органического вещества водорослей в трофические цепи разрушения. Отмирание водорослей при неблагоприятных условиях вызывает локальные вспышки развития гетеротрофной микрофлоры.

Почвенные животные являются одним из важных факторов, определяющих динамику численности водорослей, и участвуют в распространении последних в почве. Однако влияние беспозвоночных на развитие водорослей может быть и косвенным. Также некоторыми авторами [6] отмечается, что накопление водорослей в ризосфере предполагает наличие прямых взаимосвязей между водорослями и корнями высших растений.

Э.А. Штина в свое время отмечала [1], что многие вопросы, касающиеся реакции водорослей и их участия в происходящих процессах, совершенно не изучены. По данным 1976 г., не было материалов о действии высоких доз минеральных удобрений на водоросли. Было мало изучено влияние мелиоративных мероприятий, направленных на регулирование водного режима почвы. Не изучена и степень действия на водорослей различного рода загрязнений почвы.

Из рассмотренного выше материала следует, что влияние антропогенных факторов на формирование альгогруппировок в почве ничуть не меньше, чем влияние орографических, эдафических, климатических факторов, а также факторов физико-химического состава почвы.

Значение почвенных водорослей. Научное сообщество обращает внимание на участие водорослей в почвенных процессах [1, 5, 13-16]. В связи с этим, многочисленные литературные данные позволяют говорить о следующих разносторонних влияниях, оказываемых водорослями на почву: во-первых, почвенные водоросли являются пионерами растительности на минеральных субстратах; во-вторых, они участвуют в формировании примитивных почв и восстановлении нарушенного почвенного покрова; в-третьих, велика также роль почвенных водорослей и в полностью сформированных почвах.

Наиболее значительно участие водорослей в процессе выветривания горных пород и в создании первичного гумуса на чисто минеральных субстратах. Способность различных водорослей разрушать горные породы известна давно; особенно интенсивно проявляют коррозионную способность синезеленые, проявляющие эрозионное действие до глубины 1,5 м. Разрушая минеральный субстрат, водоросли получают из него необходимые минеральные соли. Но наряду с разрушением первичных минералов происходит образование вторичных, и одновременно с этим водоросли осуществляют процесс накопления органического вещества, за счет которого развиваются низшие гетеротрофные организмы [5].

Такова же роль водорослей в формировании примитивных почв, лишенных растительности. При заселении голых территорий, безжизненность которых имеет антропогенное происхождение, водоросли играют роль первых гумусообразователей и закрепителей субстрата. Различные грунты, разрушенные деятельность человека, например, промышленные отвалы, тоже в первую очередь зарастают водорослями [4].

В сформированных почвах водоросли стимулируют активность некоторых азотфиксирующих бактерий, в частности азотобактера и клубеньковых бактерий [4, 5].

Органическое вещество водорослей оказывает большое влияние как на почвенную микрофлору и фауну, так и на физико-химические свойства почвы. Прижизненными выделениями водорослей, а также и их отмирающими или ослабленными клетками питаются многие бактерии и грибы. Слизистые чехлы и обвертки водорослей обильно заселены различными бактериями, иногда грибами и даже водорослями других видов. Влияние водорослей на свойства почвы проявляется в том, что в процессе роста водорослей происходит биологическое поглощение легкорастворимых минеральных солей, которые постепенно освобождаются и усваиваются корнями растений. Поверхностные пленки водорослей могут иметь противоэрозионное значение и влиять на водный режим почвы. Нитчатые водоросли механически оплетают частицы почвы, закрепляя их, и склеивают обильной слизью. Нередко в прикорневой зоне обнаруживается повышенное количество водорослей, использующих корневые выделения. С другой стороны, известны факты стимулирующего влияния водорослей на рост корней. Почвенные водоросли выделяют в окружающую среду немало биологически активных веществ [4].

Помимо этого, почвенные водоросли имеют также и широкое практическое применение. Наметилось три направления практического использования почвенных водорослей: во-первых, искусственное внесение живых культур водорослей в почву – до посева растений, при посеве вместе с семенами или после посева, что оказалось эффективным приемом повышения урожая риса; во-вторых, регулирование развития почвенной альгофлоры с целью усиления полезных, например азотфиксирующих, видов и подавления вредных, например зеленых, водорослей на рисовых полях в первые периоды развития риса; в-третьих, применение водорослей в качестве биологических индикаторов при оценке плодородия почвы и определения потребности почвы в удобрениях [5].

Также хотелось бы отметить, что благодаря уникальным свойствам почвенных водорослей (широкое распространение, несложная идентификация, быстрое реагирование на изменение почвенных условий, схожесть с высшими растениями по реакции на состояние почвы, дешевое культивирование), в последнее время актуальным стал вопрос об использовании их в качестве биологических индикаторов не только для оценки плодородия почв, но и для мониторинга. Разрабатываются методы для характеристики экологического состояния почв, качественной и количественной оценки различных видов ее загрязнений.

Список использованных источников:

- Штина, Э.А. Экология почвенных водорослей / Э.А. Штина, М.М.Голлербах. – М.: Наука, 1976. – 143 с.

- Горбунова, Н.П. Альгология / Н.П. Горбунова. – М.: Высш. шк., 1991. – 255 с.

- Бабьева, И.П. Биология почв / И.П. Бабьева, Г.М. Зенова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 248 с.

- Жизнь растений в шести томах / Гл. ред. чл.-кор. АН СССР проф. Ал.А.Федоров. – М.: Просвещение, 1977. – Т.3. – 625 с.

- Голлербах, М.М. Почвенные водоросли / М.М. Голлербах, Э.А.Штина. – Л.: Наука, 1969. – 228 с.

- Алексахина, Т.И. Почвенные водоросли лесных биогеоценозов / Т.И.Алексахина, Э.А. Штина. – М.: Наука, 1984. – 149 с.

- Негруцкий, С.Ф. Физиология и биохимия низших растений / С.Ф.Негруцкий. – К.: Выщя шк., 1990. – 191 с.

- Усов, А.И. Химические исследования водорослей / А.И. Усов, О.С.Чижов. – М.: Знание, 1988. – 44 с.

- Пильщикова, Н.В. / Физиология растений с основами микробиологии / Н.В. Пильщикова. – М.: Мир, 2004. – 184 с.

- Груздева, Л.П. Почвоведение с основами геоботаники / Л.П.Груздева, А.А. Яскин, В.В. Тимофеев и др.; Под ред. Л.П. Груздевой, А.А. Яскина. – М.: Агропромиздат, 1991. – 448 с.

- Двораковский, М.С. Экология растений / М.С. Двораковский. – М.: Высш. школа, 1983. – 190 с.

- Сиренко, Л.А. Биологически активные вещества водорослей и качество воды / Л.А. Сиренко, В.Н. Козицкая. – Киев: Наук.думка, 1988. – 256с.

- Андреюк, Е.И. Цианобактерии / Е.И. Андреюк, Ж.П. Коптева, В.В.Занина. – Киев: Наук.думка, 1990. – 199 с.

- Андреева, И.И. Ботаника / И.И. Андреева, Л.С. Родман. – М.: КолосС, 2003. – 528 с.

- Комирная, О.М. Низшие растения / О.М. Комирная. – Саратов: Изд‑во Саратовского ун-та, 1973. – 216 с.

- Лемеза, Н.А. Альгология и микология / Н.А. Лемеза. – Мн.: Вышэйшая школа, 2008. – 319 с.

Фотографии из архива автора (© Ю.М. Бачура, Р.К. Спиров).

© Руслан Спиров, младший научный сотрудник лаборатории радиоэкологии

Источник