- Исследуем голову муравья под микроскопом

- Лига любителей макрофото

- Правила сообщества

- Призрак древнего леса

- Красота холодного оружия

- Мы-дети галактики

- На игле

- Эй, а как же я? Ну и нахрен вас, друзья еще называются

- Много ног.

- Проект «Мурашка»

- Изучаем паразитического наездника под микроскопом

- Ужасный и прекрасный Аномалокарис

Исследуем голову муравья под микроскопом

Дети принесли красивого муравья в нашу школу микроскопии и попросили исследовать

Лига любителей макрофото

1.1K поста 3.2K подписчиков

Правила сообщества

● Запрещается нарушать фундаментальные правила Пикабу.

● Добавленные посты должны соответствовать теме сообщества.

● Пост своего, как и фото стороннего автора, желательно, должен сопровождаться именем автора и параметрами съемки (EXIF).

Из скольки фоток собрали?

Какое увеличение не подскажете?

Ширина кадра =0.5 мм

Простите, пожалуйста, что беспокою ещё раз.

А какие цифры на штативе и окуляре указаны?

Я понимаю, это глупая просьба, просто я честно не могу сообразить как связать ширину кадра и увеличение микроскопа.

Откровенно говоря, не могу успокоиться. Простите, заранее спасибо

я не использую окуляры, объектив nikon 10 x0.25

Можно остальные фото увидеть?

они такие же, просто маленькая глубина резкости вынуждает делать 120 фото со смещением фокуса и после собирать в одну картинку

А что за школа микроскопии? Киньте ссылку, если можно

это фрагмент головы с глазами

это просто пример

Призрак древнего леса

Мотылек в янтаре (возраст 40 млн лет) , размер 3 мм

Красота холодного оружия

Лапа жука под микроскопом

Мы-дети галактики

Капля крови под микроскопом похожа на астрофото

На игле

Клещ на игле шприца под микроскопом

Эй, а как же я? Ну и нахрен вас, друзья еще называются

Много ног.

Многоножка под микроскопом

Проект «Мурашка»

3d модель муравья из 120 кадров под микроскопом

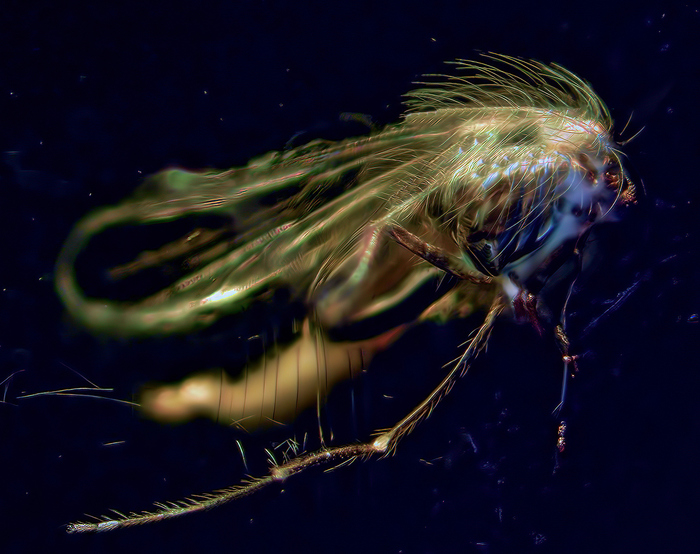

Изучаем паразитического наездника под микроскопом

Общий вид( длина 3 мм)

Вставка между крыльями светится в уф, возможно это резилин для облегчения полета

Ужасный и прекрасный Аномалокарис

На картинке автор данной статьи, вдохновитель сообщества Фанерозой, биолог Ефимов С.Т.

Продолжаем цикл статей, посвящённых животным, которые бы понравились Говарду Лавкрафту. Сегодня, речь пойдёт об удивительном и ужасном Аномалокарисе, так называемой гигантской креветке. Собственно, как и с Галлюциногенией, здесь была похожая «галлюциногенная история» с неправильной интерпретацией древнего зверя. Это связано с тем, что данное животное нашли по частям.

Чарлз Дулиттл Уо́лкотт (31 марта 1850 — 9 февраля 1927) — американский палеонтолог. Член (1896) и президент (1917—1923) Национальной академии наук США.

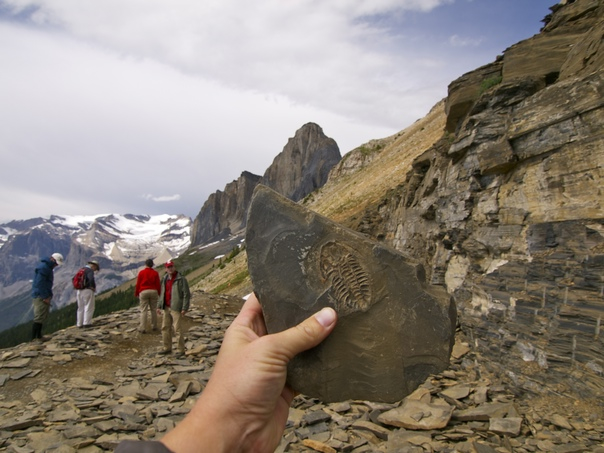

Так в 1920х годах прошлого столетия часть этого членистоногого обнаружил всё тот же небезызвестный Чарльз Дулитл Скотт [2], с которым наши читатели уже знакомы. Он нашёл рот и придатки этого животного в формации «Burgess Shale», которое является ископаемым водоносным месторождением, что простирается где-то в канадских Скалистых горах в Британской Колумбии. Породы этих мест представляют собой черный сланец и содержат многочисленные окаменелости времён среднего кембрия [1].

«Burgess Shale» — уникальная горная формация на склонах горы Маунт-Стивен в национальном парке Йохо в канадской части Скалистых гор на территории провинции Британская Колумбия. Это одно из богатейших в мире мест палеонтологических находок и лучшее в своём роде среди отложений кембрийского периода. Содержит множество окаменелостей. Некоторые ископаемые имеют аналоги и у ныне живущих организмов

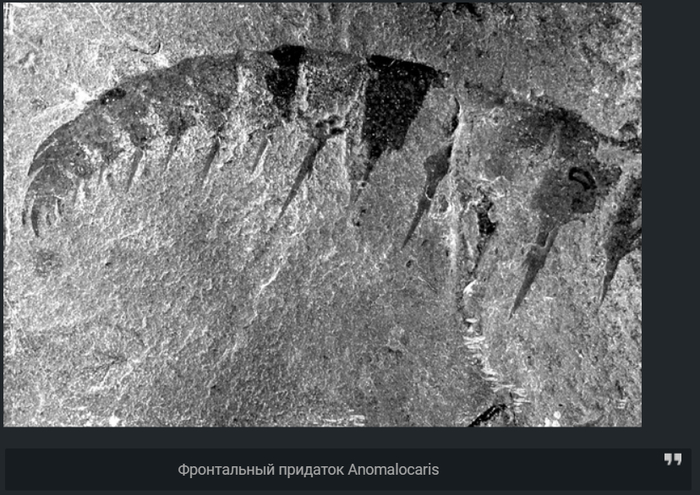

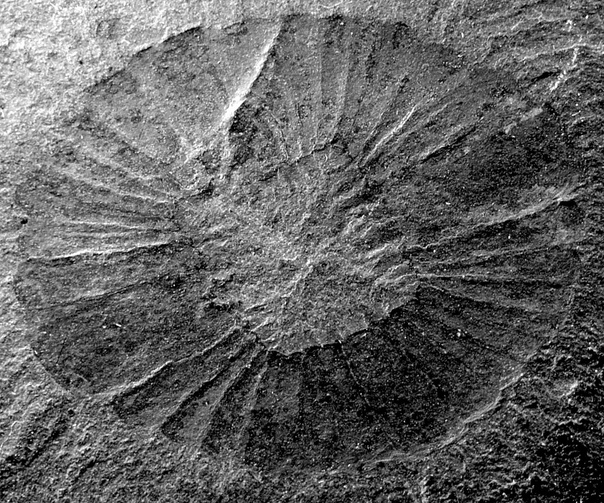

В месте, в котором были найдены эти части тела, было много всяких медуз и рот существа отдалённо тоже напоминал какую-то медузу. Учёный долго пытался понять, что это за медузоподобная тварь, у которой рядом болтались какие-то лобные придатки, похожие на каких-то ракообразных и голотурий, но толком разобраться так и не смог [2]. Поэтому он и решил отнести рот в несуществующий ныне род медуз «Peytoia», а один из придатков к не существующему таксону голотурий «Laggania» (сейчас это всё роды Аномалокарин).

Другой придаток он отнес к роду раков «Sidneyia». Но не будем винить этого великого учёного в том, о чём он не мог знать. Ведь в то время не было интернета, чтобы быть в курсе о всех похожих находках в прошлом.

Тем не менее они ведь были. Но для начала давайте перенесёмся ещё на двадцать лет ранее, во время первых бурных открытий кембрийских животных в палеонтологии, которые в последствии и заинтересовали Уолкотта настолько сильно, что он позже нароет с десяток тысяч разных животин из кембрия, которых к тому же он в большинстве предельно точно опишет и внесёт огромный вклад как в биологическую, так и в палеонтологическую науки [4].

Выход сланца в карьере Уолкотт, расположенном в сланцевом месторождении Берджесс. Белые параллельные вертикальные полосы — это остатки просверленных отверстий, проделанных при раскопках в середине 1990-х годов. https://en.wikipedia.org/wiki/Burgess_Shale

Итак, серия ископаемых пластов в Канадских Скалистых горах соблазняла учёных своим видом уже очень давно. Впервые в 1886 году на эти горы забрался некий простой служащий Геологической службы Канады по имени Ричард МакКоннелл, который очень любил копаться в земле и искать разные удивительные окаменелые штуки. Каждый день он приезжал в регионы этих пластов в поисках окаменелостей. Работая не жалея сил, он откапывал многих разных медуз, брахипод и прочие окаменелые остатки животин, которых потом отдавал в музей, в руки к учёным. Именно его последующие находки в регионе этих гор настолько сильно вдохновили Дулитла Уолкотта, что тот в 1907 году нашел время для разведки этой местности и в 1910 году в ходе серии экспедиций раздобыл, только вдумайтесь, 65 000 образцов. Эти образцы он определил, как отложения средне кембрийского возраста и позже всех их описывал, хотя и не все правильно. Быть может именно после его титанической работы и появилось то самое понятие, как кембрийский взрыв.

Однако вернёмся в 1886 год к Ричарду МакКоннеллу, который по своей привычке копался в отложениях чёрных сланцев [5]. Занимаясь своим любимым делом, он наткнулся на странные придатки, напоминающие мутировавших ракообразных.

Рот Аномалокариса интерпретируемый Уолкоттом как медуза Peytoia

Скрупулёзно освободив редкие находки из оков плена породы и завернув их как подобает настоящему палеонтологу, он доставил их в камеру хранения своей службы. Далее образцы животины пролежали, пылясь в ящике примерно шесть лет. Пока, наконец, в 1892 году при пересчёте палеонтологических находок на них не наткнулся палеонтолог GSC Григорович, ой, простите, Джозеф Фредерик Уайтэвз [5].

Джозеф Фредерик Уайтэвз (26 декабря 1835 г. — 8 августа 1909 г.) был британским палеонтологом. Уайтэвз родился в Оксфорде, получил образование в частных школах, а затем работал под руководством Джона Филлипса в Оксфорде (1858–1861).

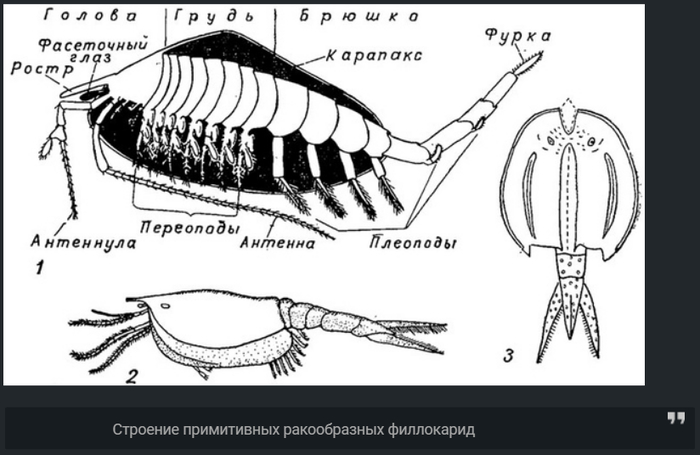

Этот учёный из ограниченности материалов определил находку как часть брюшка филлокарид — ракообразных, некоторые представители из которых до сих пор живы. Внешне эти находки были прям 100% копиями ровно тех же придатков, которые Дулитл Скотт отнёс к остаткам Сиднейи и Лаггании в 1920х годах. Жаль не было в то время it технологий, которые позволяли бы быстро найти все работы учёных по подобным находкам в прошлом.

Что же касается Джозефа Уайтэвза, то, несмотря на неверную интерпретацию тех образцов, именно он отметил необычность анатомии брюшка животного и тем самым и дал ему нынешнее название Anomalocaris, что означает «Отличительная от других креветок». Стоит отметить, что Аномалокарисы имеют не очень близкое родство по отношению к ракообразным.

Итак. Время шло, а учёные продолжали копать и находить части похожие на нашу большую креветку. Так, годами позже в сланцах неподалёку обнаружили панцирь животного, интерпретируемого как раковину древнего моллюска из рода Tuzoia. Однако некоторым учёным данный панцирь напоминал панцирь членистоногих, что было ошибочно. Так, о членистоногом панцире в 1928 году рассуждал датский палеонтолог Кай Хенриксен, предположив, что псевдо-раковина моллюска из сланцевых отложений Берджесса, могла принадлежать Аномалокарису и представляло собой недостающую переднюю половину его тела [6].

Панцирь Tuzoia действительно со стороны напоминает панцирь какого-нибудь крупного ракообразного. Однако, этот панцирь всё же действительно являлся раковиной моллюска.

На стороне палеонтолога были палеохудожники Художники Эли Шеверланж и Чарльз Р. Найт, которые следовали этой интерпретации в своих изображениях Аномалокариса. После этой интерпретации шумиха вокруг животного стихла на долгие годы, вплоть до 1966 года, в котором Геологическая служба Канады начала всесторонний пересмотр летописи окаменелостей сланцевого месторождения Берджесса под руководством палеонтолога Кембриджского университета Гарри Б. Уиттингтона [7].

Саймон Конвей Моррис (1951 г.р.) — английский палеонтолог, эволюционный биолог и астробиолог, известный своими исследованиями окаменелостей сланцев Берджесс и кембрийского взрыва. https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Conway_Morris

В процессе этого пересмотра Уиттингтон и его ученики Саймон Конвей Моррис и Дерек Бриггс постепенно собрали воедино все спорные части окаменелости Аномалокариса, тем самым открыв природу этого животного и его родственников, но не без определённых ошибок в интерпретации, которые постепенно устранялись.

Так, в 1978 году Конвей Моррис признал, что ротовые органы Лаггании были идентичны придатку Пейтойи. Но он пришел к выводу, что Лаггания была составной окаменелостью, состоящей из Пейтойи и морской губки Corralio undulata [7]. В 1979 году Бриггс признал, что окаменелости Anomalocaris были придатками, а не брюшками, и предположил, что это ходячие ноги гигантского членистоногого, и что один из кормовых придатков, который Уолкотт отнёс к Сиднейи, был частью Аномалокариса [8]. Позже, решив расчистить слой той самой окаменелости Уолкотта в лаборатории и очищая то, что, по его мнению, совершенно не могло относиться к Аномалокарису, тобишь медузу Пейтойю Гарри Б. Уиттингтон обнаружил, что медуза Пейтойя однозначно относилась к данной окаменелости.

При этом ракообразное Сиднейя, которая, как предполагалось ранее, оказалась частью нашей гигантской креветки, где медуза оказалась ртом [2]. Уиттингтон связал Пейтойю и Сиднейю в один вид, но, несмотря на это, исследователям потребовалось еще несколько лет, чтобы понять, что постоянно сопоставляемые Пейтойя, Лаггания и Сиднейя на самом деле представляют собой одно огромное существо. Бывшая медуза и Голотурия, (Пейтойя и Лаггания) теперь помещены в отряд Radiodonta, который обычно называют радиодонтами или аномалокаридидами. Поскольку род Пейтойя придумали самым первым, хоть и им называли медузу, то это стало правильным названием для всего животного. Первоначальные лобные придатки, которые интерпретировали как Лагганию и Сиднейю, как выяснилось позднее, принадлежали более крупным видам, отличных от Peytoia и Laggania. Поэтому было решено за ними закрепить название Anomalocaris, ну а с панцирем все и так было ясно [9].

Общепринятым считается то, что часть останков этих животных, которые не состояли из минерализованных смесей просто очень плохо сохранились, а та часть останков, которая была сильно минерализована сохранилась очень хорошо. Таким образом передняя часть тела была значительно твёрже и быстро окаменела, а все остальные части были слишком нежные и не смогли сохраниться в должной мере. В последствии дальнейшие находки поставили точку в этих вопросах.

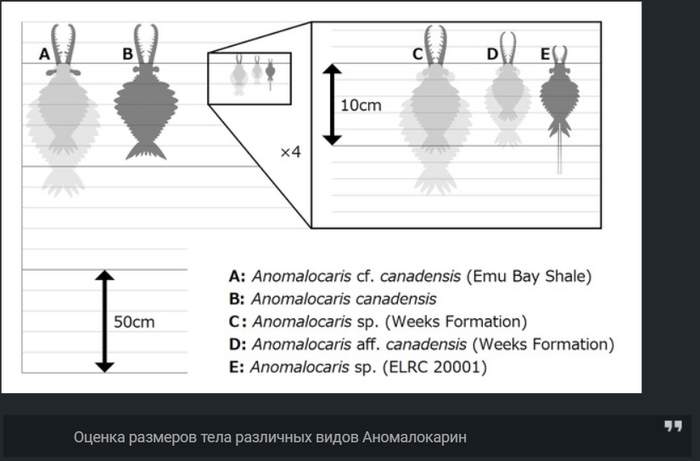

В прошлой статье про Галлюценогению я описал Аномалокариса как животное длиною приблизительно в метр [10]. Однако я опирался на вероятно устаревшие данные, ибо сейчас размеры этого монстра переоценены и считается, что наша креветка была длиной до 38 сантиметров в длину, не считая хвостового веера и передних придатков. Правда, даже с учётом и этих частей тела, членистоногое не могло достигать метра в длину [11]. Ученые, которые предполагали чересчур гигантские размеры тела Аномалокариса сравнивали разные части тела от других аномалокарин, а точнее их соотношение.

Длина тела измерялась примерно в 2 и 2,8 раза больше длины лобных отростков у крупных видов из других родов, что в будущем показало неверную интерпретацию. Существовали оценки тела на основе самого большого найденного лобного придатка Аномалокарины до 18 см. в длину в разложенном виде и, как понимаете, они тоже были далеки от истины [11].

Тем не менее, несмотря на, то, что животное было меньше метра в длину, оно всё равно было прекрасно. Тело Аномалокариса имело множественные склериты, которые шли от головы и щетинковых лопаток и закрылок по бокам, пересекая всю спинную часть туловища. Жабры животного в форме длинных, тонких, похожих на волосы структур, известных как ланцетные лопасти, были расположены рядами, образующими щетинковые лопатки. Пластинки щетинок прикреплялись краем к верхней стороне животного, по две пластинки на каждый сегмент тела. Посередине проходила перегородка, разделяющая жабры [19].

Передвигался наш гигант двигаясь в толще воды, с помощью волнообразных гибких закрылок по бокам его тела [12]. Каждый лоскут был наклонен ниже другого, расположенного кзади от него [13], и это перекрытие позволяло лопастям с каждой стороны тела действовать как единый «плавник», увеличивая эффективность плавания. Помимо этого Аномалокарис имел склеретированный хвостовой веер, который скорее, скорее всего был более приспособлен для обеспечения функции рулевого управления [20]. Гипотезу же о том, что гибкие закрылки использовались как единый плавник, подтвердило построение модели животного, которое управлялось дистанционно.

Изображение модели из статьи. К сожалению видео с моделью я не нашёл, но в принципе я не сильно огорчился. Статья и без неё ни лишена смысла. Так что я думаю, что не сильно потерял от того, что нужного видео нет.

В итоге она показала, что этот режим плавания по своей сути является стабильным [14]. Правда с оговоркой. Ведь чтобы обладать резкой манёвренностью и просчетом балансирования на резких поворотах, животное должно обладать сложным мозгом, которого по сути не было. Сконструированная модель предполагает, что животное не имело сложного мозга, а на резких поворотах вело себя неуклюже, но это не мешало ему жить.

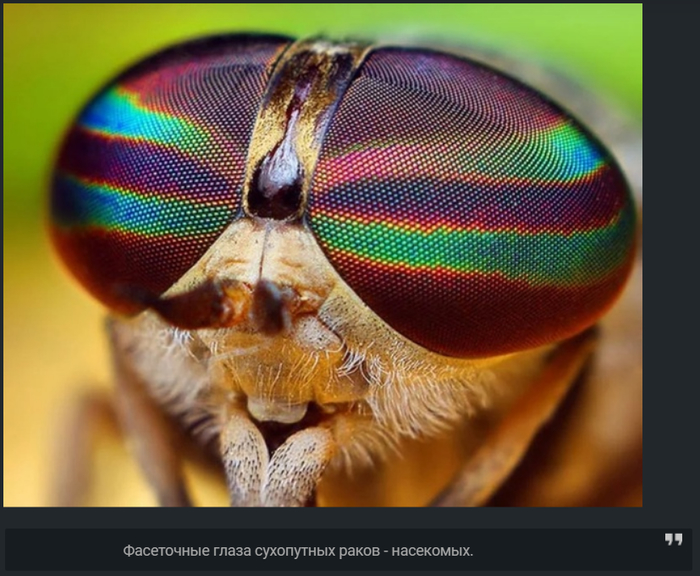

Фасеточные глаза — это весьма распространённый орган зрения среди ракообразных, он есть и у насекомых что, впрочем, и неудивительно, ведь насекомые являются продвинутыми эволюционировавшими сухопутными раками, которые входят в кладу Pancrustacea, что дословно означает — все раки [16]. Среди людей, в науке тоже есть раки, но можно ли их отнести в эту кладу — вопрос интересный.

Фасеточные глаза представляют собой сплетение изолированных простых глазков, археомм, которые образуют омматидии отдельные структурные единицы фасеточного глаза. Они выглядят, как узкие, сильно вытянутые конусы, сходящиеся своими вершинами в глубине глаза, а своими основаниями, образующих его сетчатую поверхность [15].

Фасеточные глаза интересны тем, что в основном они обеспечивают цветовое зрение с восприятием ультрафиолетовых лучей. Помимо этого они способны воспринимать и направление поляризации линейно-поляризованного света, хотя при этом мелкие детали они распознать не смогут. Однако фасеточные глаза хорошо способны различать перемену света с частотой вплоть до 250—300 Гц, что позволяет худо-бедно обойти стороной недостаток с неспособностью различать мелкие детали. Более подробно о фасеточных глазах, включая и вышесказанное, можно прочитать здесь.

Имея достаточно продвинутое зрение нашему обитателю древних морей необходимо было оружие, чтобы охотиться на своих жертв и питаться ими. Для этого у Аномалокариса имелись два больших лобных отростка, которые располагались перед ртом, в передней части головы [18]. Ими наш товарищ хватал свою жертву и тянул её в рот, который напоминал ананасовое кольцо, в центре которого находился ряд зазубренных зубцов [13]. Рот мог сжиматься, чтобы раздавить добычу, но никогда не закрывался полностью. Поэтому, когда рот был закрыт, в нём всегда было отверстие диаметром от 5 миллиметров до сантиметра у особо крупных особей что, впрочем, совершенно и не мешало Аноламокарису жить. Таким образом, наш охотник мог быть прирождённым убийцей, но не всё так однозначно.

Ретроспективная точка зрения гласит ( в видео выше), что Аномалокарис питался твердотельными животными, что сделало его одним из первых грозных высших хищников своего времени. В пользу этой гипотезы говорили его хищные лобные придатки и окаменелые железы среднего кишечника, которые убедительно свидетельствовали о хищническом образе жизни [21]. Однако в дальнейшем было показано, что хищные придатки Аномалокариса были слишком мягкотелыми, что в свою очередь означало, что он не имел способности проникать сквозь минерализованные раковины жестких членистоногих, таких, как трилобиты [22]. В качестве доказательств того, что Аномалокарисы питались твёрдотелыми организмами, учёные с ретроспективными взглядами пытались использовать копролиты больших размеров, которые содержали части трилобитов. Дескать, не было существ крупнее, или равных по размерам тела нашей гигантской креветке. Однако в противовес этому заключению были приведены в пример трилобиты из рода Redlichia [23], которые спокойно могли питаться чем попало и были достаточно крупными организмами, сопоставимыми с Аномалокарисом. Это означало, что данные трилобиты тоже могли крупно гадить в окружающую среду. Последним камнем в огород к убийцам всего и вся было то, что у гигантской креветки просто-напросто не было износа ротовых аппаратов, который должен был бы быть при питании трилобитами. Это позволяет предположить, что они не вступали в регулярный контакт с минерализованными раковинами трилобитов и, возможно, лучше подходили для кормления на более мелких, мягкотелых организмах, которых они просто всасывали в себя, предварительно сначала схватив своими хищными придатками [23]. Аномалокарис действительно был первым хищником и возможно высшим, но это явно не касатка своего времени. Вообще о поведении и жизни Аномалокариса подробно рассказал в своём видео наш друг и спикер форума Учёные Против Мифов — Упоротый палеонтолог. Всем советую посмотреть.

Таким образом мы подошли к концу данной статьи и наконец я закончил цикл статей о странных животинах. Надеюсь Вам было интересно. Оставайтесь с нами, впереди будет ещё много всего интересного.

1) Gabbott, Sarah E. (2001). Exceptional Preservation. Encyclopedia of Life Sciences

2) Conway Morris S (1998). The crucible of creation: the Burgess Shale and the rise of animals. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press. pp. 56–9.

3) Gould SJ (1989). Wonderful life: The Burgess Shale and the nature of history. New York: W.W. Norton. pp. 194–206

4) Briggs, D. E. G.; Erwin, D. H.; Collier, F. J. (1995), Fossils of the Burgess Shale, Washington: Smithsonian Inst Press

5) Whiteaves, J. F. (1892). «Description of a new genus and species of phyllocarid Crustacea from the Middle Cambrian of Mount Stephen, B. C.». The Canadian Record of Science. 5 (4).

6) Collins, Desmond (1996). «The «Evolution» of Anomalocaris and Its Classification in the Arthropod Class Dinocarida (nov.) and Order Radiodonta (nov.)». Journal of Paleontology. 70 (2): 280–293.

7) Conway Morris, S. (1978). «Laggania cambria Walcott: A Composite Fossil». Journal of Paleontology. 52 (1): 126–131

8) Briggs, D. E. G. (1979). «Anomalocaris, the largest known Cambrian arthropod». Palaeontology. 22 (3): 631–664.

14) Briggs DE (May 1994). «Giant predators from the cambrian of china». Science. 264 (5163): 1283–4.

Источник