- Клещ поселковый

- Вредитель

- Морфология

- Развитие

- Морфологически близкие виды

- Географическая распространенность

- Вредоносность

- Меры борьбы

- Профилактические мероприятия

- Истребительные мероприятия

- Иксодовые клещи. Таёжный клещ, дермацентор. Систематическое положение, морфология, цикл развития, эпидемиологическое значение

- Поселковый клещ (Ornithodorus papillipes)

- Отряд Акариформные (Acariformes) Семейство Sarcoptoidea

Клещ поселковый

Вредитель

| Сводные данные | |

| Мин. t развития ( о C) | +18 |

| Плодовитость (шт) | 1000 |

| Имаго (мм) | 2-30 |

Морфология

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

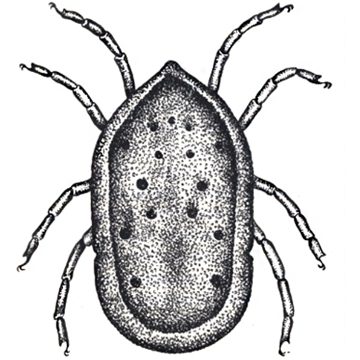

«>идиосомы кожистый и в состоянии растягиваться во всех направлениях. Сам покров бугристый, без щитков.

Форма тела продолговатая, приостренная к передней части. Бугорки покрова мелкие, звездчатые, почти не укрупняются к заднему концу. Изредка наблюдается более или менее круговое расположение. Постанальная поперечная бороздка довольно прямая, волнистая и пересекает аномаргинальную бороздку к задней части от половины расстояния между анусом и задним краем тела. Центральный бугорок на лапке I обычно не выше прочих. Вершинный конус относительно короткий. Вершина клюва довольно толстая. Диски лежат симметричным нерадиальным рисунком.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

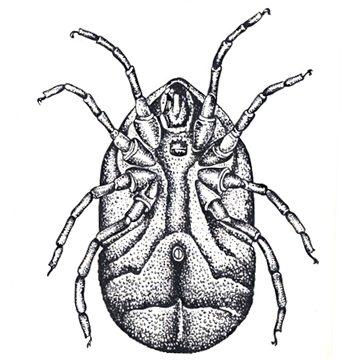

«>ног находится анальное отверстие, окруженное хитиновым кольцом. Между коксами III и IV находится одна пара перитрем. У их края расположены Дыхальца (или стигмы) – Отверстия, расположенные на боковых поверхностях тела насекомых и ведущие в органы дыхания – трахеи.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Гнатосома расположена на брюшной стороне тела в камеростоме и со спинной стороны не видна. Камеростом защищен свисающим спереди выступом (клювом). На цилиндрическом основании хоботка лежат две пары Хеты (или волоски, или щетинки) – придатки кожи, в типичном варианте представленные в виде волосков или щетинок.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>ног примерно одинаковые, типичного строения, но без присосок на передних лапах. Коксы неподвижно прикреплены к телу.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Самка. Размер больше, чем у самца. Половое отверстие имеет вид поперечной щели.

Яйцо желтовато-коричневое, овальное.

Подробнее при переходе по ссылке

«>Личинка одета нежным, мелкоскладочным покровом.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>нимф имеют своеобразный, покрытый шипиками покров. Половое отверстие у всех нимфальных стадий отсутствует. Структура покрова выражена менее отчетливо, Щеки насекомых – анатомическая область лицевой поверхности головы насекомых, расположенная по обеим сторонам от лба.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Неполное |

| Полный цикл | От 2 месяцев |

до несколько лет

Развитие

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>имаго на хозяине непродолжительно – от нескольких минут до 1–2 часов. За это время самки поглощают количество крови, превосходящее их исходную массу в 6–12 раз, самцы – только в 2–3 раза. Напитавшиеся особи сразу же покидают тело хозяина и вскоре выделяют в виде коксальной жидкости до 50 % поглощенной с кровью воды и солей.

Период спаривания. Копуляция проходит вне тела хозяина. Самка откладывает единовременно от 50 до 200 Яйцо у членистоногих – форма развития, при которой зародыш развивается под защитой яйцевых оболочек вне организма матери.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>яйца несколько раз, после каждого питания. Температура +18°C неблагоприятна для развития этого вида клещей во все сезоны. При +21–22°C насекомые кладут Яйцо у членистоногих – форма развития, при которой зародыш развивается под защитой яйцевых оболочек вне организма матери.

Подробнее при переходе по ссылке

Яйцо. Эмбриональное развитие продолжается приблизительно один месяц.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>личинок в Средней Азии наблюдается в конце августа – начале сентября. Способны к длительной голодовке в течение нескольких лет.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>имаго. Способны длительно голодать и линять при неполном насыщении.

Подробнее при переходе по ссылке

«>Имаго способны к длительной (годами) голодовке. При благоприятных условиях цикл развития завершается за несколько месяцев. В других случаях развитие от Яйцо у членистоногих – форма развития, при которой зародыш развивается под защитой яйцевых оболочек вне организма матери.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>имаго может длиться годами.

Морфологически близкие виды

Подробнее при переходе по ссылке

«>имаго к описываемому виду близок Alectorobius asperus. Отличается тем, что бугорки покрова к задней части значительно укрупнены, местами расположены в виде кругового рисунка, постанальная поперечная бороздка слегка угловатая, центральный бугорок на лапке I выше прочих, вершинный конус этой Лапка – конечный отдел ноги насекомых, который разделен на членики и в верхней части подвижно соединен с голенью.

Подробнее при переходе по ссылке

«>лапки довольно длинный, клюв к вершине несколько приострен.

Подробнее при переходе по ссылке

«>имаго с Поселковым клещом (Alectorobius tholozni).

Географическая распространенность

Поселковый клещ встречается в Средней Азии, Казахстане, преимущественно в предгорной и горной полосе.

Вредоносность

Поселковый клещ -гнездово-норовой паразит, питается и размножается внутри нор, гнезд и других убежищ хозяина. В течение жизни питается несколько раз. Способен питаться кровью практически любого позвоночного и даже присасываться к напитавшимся сородичам.

Вредитель является переносчиком спирохет и передает среднеазиатскую форму клещевого спирохетоза.

Меры борьбы

Профилактические мероприятия

- Расчистка территорий, сооружений, придорожных полос и других территорий от кустарника, сухостоя, валежника путем сжигания.

- Обработка одежды и открытых частей тела репеллентами и инсектицидно-репеллентными препаратами.

- Использование защитной одежды, предохраняющей от попадания клещей на тело человека.

- Регулярные осмотры для снятия клещей с одежды и поверхности тела.

- Проведение профилактических прививок человека и домашних животных в зонах наибольшего риска укуса таежным клещом.

- Обработка природных биотопов в течение эпидимеологического сезона в неблагополучных по клещу районах. Используют акарицидные средства в виде жидких препаративных форм, разрешенные для борьбы с иксодовыми клещами.

Истребительные мероприятия

В помещениях и палатках для уничтожения клеща применяют различные инсектицидные и репеллентные препараты в виде дустов и аэрозолей.

Эффективной мерой для уничтожения клещей на сельскохозяйственных животных является акарицидная обработка. Используют химические Акарицид – химическое или биологическое вещество или смесь веществ, предназначенные для борьбы с клещами.

Подробнее при переходе по ссылке

«>акарициды, разрешенные для применения с этой целью в ветеринарии.

Источник

Иксодовые клещи. Таёжный клещ, дермацентор. Систематическое положение, морфология, цикл развития, эпидемиологическое значение

Морфологическиеособенности: размеры от 2 до 25 мм. Ротовой аппарат (головка) колюще-сосущего типа расположен терминально на переднем конце тела и виден со спинной стороны. Есть глаза. На спинной стороне тела самца расположен хитиновый щиток, закрывающий всю дорзальную поверхность, а у самок – только переднюю часть, что обеспечивает большую растяжимость брюшка при кровососании.

Жизненный цикл: обитают в лесной и в степной зонах. Клещи подстерегают хозяина – прокормителя в лесу, в поле, на пастбище; способны перемещаться с хозяевами. Насыщение клещей кровью длится от нескольких часов до нескольких суток. Способны голодать до 2-3-х лет.

Укусы иксодовых клещей безболезненны, так как слюна содержит анестезирующие вещества. Самки иксодовых клещей откладывают до

17 000 яиц в трещины почвы, кору погибших деревьев. Вылупившиеся личинки питаются однократно на мелких грызунах. Насытившись, они отпадают от хозяина, линяют и превращаются в нимф, которые однократно питаются и после линьки превращаются в имаго. Половозрелые самки питаются также однократно и преимущественно на крупных животных или на человеке. Для клещей характерна трансовариальная (через яйцо) передача возбудителей болезней.

Тип Arthropoda — Членистоногие

Подтип Chelicerata — хелицеровые

Класс Arachnoidea — паукообразные

Сборная группа Acarina — клещи

Отряд Parasitiformes – паразитиформные, ненастоящие клещи

Семейство Ixodidae — иксодовые

Вид Ixodes Persulcatus

ТАЕЖНЫЙ КЛЕЩ (Ixodes persulcatus)

Морфология: У самки тело овальное, суженное кпереди, длиной до 3 мм. На переднем конце — сравнительно длинный хоботок, основание его прямоугольной формы. К основанию хоботка прикреплены четырехчлениковые пальпы, прикрывающие хоботок сверху. Пальпы — это органы чувств, используемые клещом при выборе места для присасывания. С помощью хоботка (гипостома) клещ прикрепляется к коже.

Половое отверстие расположено в средней части брюшка, анальное отверстие — ближе к заднему концу тела. Хорошо выделяется дугообразная борозда, охватывающая отверстие спереди и оканчивающаяся у заднего конца тела. Этот признак характерен для клещей рода Ixodes. На боках тела располагаются дыхательные пластинки, строение которых учитывается при определении вида клещей.

Цикл развития: личинки и нимфы питаются на мелких диких животных и птицах, обитают в лесной подстилке. На развитие каждой стадии требуется не менее года.

Взрослые клещи активны с апреля по июль, паразитируют обычно на домашних и диких копытных животных. В голодном состоянии могут сохранять жизнеспособность до года. Взрослые клещи нападают и на человека, являясь основным переносчиком возбудителя клещевого энцефалита.

Географическое распространение: встречается в хвойных, лиственных и смешанных лесах, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке, в северо-восточных и центральных областях Европейской части СНГ.

ПАСТБИЩНЫЕ КЛЕЩИродаDermacentor переносят возбудителей клещевого сыпного тифа и клещевого энцефалита, туляремии, крымской геморрагической лихорадки.

Морфология: отличаются от других клещей щитком, покрытым белым эмалевым рисунком, по краям передней трети щитка расположены плоские глаза. Различные виды этого рода встречаются в лесной зоне страны, степях и пустынях, особенно в речных долинах с богатой кустарниковой растительностью, местах выпаса скота.

Цикл развития: Взрослые клещи наиболее активны с марта по июнь, питаются на сельскохозяйственных животных, а также на зайцах, ежах. Личинки и нимфы встречаются в летний период и питаются на мелких диких животных. Самка откладывает яйца на следующий год.

Аргазовые клещи. Поселковый клещ. Систематическое положение, морфология, цикл развития, эпидемиологическое значение.

Тип Arthropoda — Членистоногие

Подтип Chelicerata — хелицеровые

Класс Arachnoidea — паукообразные

Сборная группа Acarina — клещи

Отряд Parasitiformes – паразитиформные, ненастоящие клещи

Семейство Argasidae — аргазовые

Вид Ornithodorus Papillipes

Морфологические особенности: размеры тела от 2-х до 30-и мм. Отсутствуют дорзальный щиток и глаза, ротовой аппарат расположен вентрально и не виден со спинной стороны. Тело имеет краевой рант. Жизненный цикл: убежищные формы (живут в пещерах, норах грызунов, в щелях, под камнями, преимущественно в степных и полупустынных областях). Не перемещаются вместе с хозяином– прокормителем. Кровососание длится от 2-х до 50-и минут. Самки откладывают небольшое количество яиц (50 – 200). Характерна смена нескольких стадий нимф. Клещи способны голодать до 10-12-и лет и цикл их развития растягивается до 20-28-и лет. Возможна трансовариальная передача возбудителей болезней.

Представители: род Ornithodorus – поселковый клещ

Медицинское значение: временные эктопаразиты; специфические переносчики возбудителей клещевого возвратного тифа, природными резервуарами которого являются кошки, собаки, грызуны. Слюна клещей вызывает развитие дерматитов. Укусы клещей могут быть причиной смерти ягнят и овец.

Дата добавления: 2018-04-04 ; просмотров: 1276 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Поселковый клещ (Ornithodorus papillipes)

Поселковый клещраспространен в Средней Азии. Место его обитания — жилище человека, покинутые развалины, естественные пещеры.

Поселковый клещ имеет темно-серую окраску. Длина самки – 8,2 мм, самца – 5,8 мм. Форма тела удлиненно-овальная с параллельными краями. Вокруг тела проходит боковой валик, имеются латеральные выемки. Ротовые ораны располагаются вентрально. На переднем конце тела находится клювовидный вырост. Глаза отсутствуют.

Ornithodoruspapillipesявляется переносчиком и резервуаром возбудителей клещевого возвратного тифа – спирохет. Клещи нападают ночью. Хозяевами-прокормителями клещей являются домашние и дикие животные. Резервуарами возбудителей возвратного тифа, кроме самих клещей, могут быть различные млекопитающие (крысы, песчанки, землеройки, шакалы и дикобразы). В течение 10 лет клещи сохраняют способность к передаче заболевания. Установлена трансовариальная передача возбудителя.

Рекомендации по профилактике клещевого возвратного тифа.Личная профилактика сводится к защите от укусов клещей: применение репеллентов, использование специальной защитной одежды. При общественной профилактике наиболее целесообразным является использование акарицидных препаратов для обработки помещений. Проведение мероприятий по уничтожению биотопов, в которых поселяются клещи: снос и сжигание старых глинобитных помещений, заселенных клещами. Важное значение имеет уничтожение животных – природных резервуаров клещевого возвратного тифа. Необходимо проведение санитарно-просветительской работы среди населения, проживающего в ареалах клещевого возвратного тифа.

Отряд Акариформные (Acariformes) Семейство Sarcoptoidea

Чесоточный зудень – Sarcoptes scabiei – возбудитель заболевания

чесотки. Распространен повсеместно.

Размеры самки — 0,4 х 0,3 мм, самца — 0,2 х 0,15 мм. Тело широкоовальное. Покровы светлые с поперечными складками. Спинная сторона тела выпуклая; в средней ее части имеются многочисленные мелкие треугольные чешуйки и несколько пар толстых шиловидных щетинок. Острая вершина чешуек и острие щетинок обращены назад, что препятствует движению клеща в обратном направлении. На переднем конце тела находится ротовой аппарат, образованный сросшимися педипальпами, глаза отсутствуют. Ходильные ноги шестичлениковые, короткие, что связано с внутрикожным образом жизни. Две пары конечностей зудня расположены по бокам ротового аппарата, а две отнесены к заднему концу тела. Конечности чесоточного зудня снабжены присосками.

Чесоточные зудни являются внутрикожными паразитами. Цикл развития включает яйцо, личинку, нимфу и имаго. Попадая на тело, половозрелые клещи с помощью ротовых органов и ног внедряются в толщу рогового слоя эпидермиса. Этот процесс длится около часа. Самки за сутки проделывают ходы длиной до 15 мм и более. Снаружи ходы представляются прямыми или дугообразными полосками более светлой окраски, чем окружающая ткань. На конце ходов появляются папулы или пузырьки, под которыми обычно находятся клещи. В ороговевшей коже пузырьки не образуются. Через каждые 1-2 мм ходы сообщаются вентиляционными отверстиями с поверхностью кожи. В ходах самки откладывают по 2-3 яйца в сутки с интервалом 1-2 дня. Яйца овальной формы, 0,15 — 0,1 мм с тонкой белой оболочкой. За свою жизнь самка откладывает 20-30 яиц. Развитие протекает с метаморфозом в течение 9-14 дней. Половозрелые клещи живут 40-60 дней. Спаривание происходит на поверхности кожи в ночное время, когда кожа согревается и увлажняется. Оплодотворенные самки сравнительно быстро через 2,5-3 минуты внедряются в эпидермис и делают ходы. Самцы после копуляции погибают или некоторое время живут в роговом слое кожи. Вне хозяина — на предметах обстановки, на белье при температуре 8-14° зудни выживают до 3 недель; при температуре 18-20° выживаемость их сокращается до 2-3 дней. При температуре 60° чесоточные клещи погибают в течение часа. В воде при комнатной температуре клещи сохраняются живыми в течение суток.

Чесотка является самым распространенным паразитарным заболеванием кожи. Число случаев чесотки в Самаре среди взрослого населения составило 561, среди детей до 14 лет – 277 случаев; по Самарской области среди взрослых – 1597 случаев, а среди детей до 14 лет – 839 случаев. Увеличение числа больных чесоткой обусловлено неконтролируемой миграцией населения, а также поездками в различные регионы страны и за рубеж. Социально-неадаптированные лица, которые наиболее часто заболевают чесоткой, создают вокруг себя неконтролируемые очаги инфекции.

Эпидемиология чесотки обусловлена облигатно-антропонозным характером заболевания, постоянным типом паразитизма возбудителя и преобладанием прямого пути передачи инвазии. Выделяют семейные очаги чесотки и очаги, возникающие в различных коллективах. Семейный очаг является ведущим в эпидемиологии чесотки.

Инкубационный период при чесотке практически отсутствует. Наиболее характерным симптомом чесотки является зуд, который обычно усиливается ночью, вызывая нарушения сна и нервно-психические расстройства. Одним из достоверных симптомов чесотки являются чесоточные ходы с их характерной локализацией, полиморфные высыпания вне ходов. Ходы имеют вид прямых или извилистых тонких полосок беловато-грязноватого цвета. Длина ходов обычно 5-8 мм. Они слегка возвышаются над кожей и напоминают поджившую царапину. Вдоль хода видны темные точки – отверстия. У слепого конца такого хода иногда виден пузырек, где и находится клещ, просвечивающийся темной точкой.

Ходы чесоточного клеща рассматриваются с помощью лупы. Для того, чтобы лучше выделить ходы, кожу можно смазать йодной настойкой и промокнуть ватным тампоном. Лабораторный диагноз подтверждается при обнаружении клещей при микроскопировании соскобов с кожи.

Рекомендации по профилактике. В борьбе с чесоткой важно активное выявление и лечение больных людей и животных, тщательное соблюдение личной гигиены, дезинсекция одежды, белья, полотенец. Профилактические мероприятия проводятся поэтапно. На первом этапе осуществляется активное выявление больных при профилактических осмотрах населения. На втором устанавливаются очаги чесотки, и производиться их ликвидация. Большое значение имеет санитарно-просветительная работа, которую необходимо проводить целенаправленно с учётом групп риска, используя различные источники информации, включая печать, кино, телевидение.

Источник