Святые отцы: как справиться со страстью осуждения

Чего мы должны избегать

1. В первую очередь следует закрыть уши для всех, кто осуждает ближнего. Не только из-за того, что таким образом возбуждается страсть осуждения, живущая внутри нас, но и потому, что, слушая того, кто порицает, мы принимаем обвинения как истинные. Слова из псалма: тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, по мнению Евфимия Зигабена, означают, что «тайно клевещущего на ближнего своего я прогнал как злорадного… И добавляет еще „тайно“, потому что осуждающий кого-либо в его присутствии не так сильно согрешает, поскольку осуждаемый может оправдаться в ответ на обвинения».

Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу, что мы не должны «ни сплетничать, ни слушать сплетни». Потому, что пророк предостерегает: Суетного слуха не принимай (Исх. 23: 1). (Не нужно принимать вредное слово осуждения.) Не сказал: «не верь», но «не принимай». Такого человека, по слову патриарха Анфима, «не уничижаю, но отдаляюсь от него, зная, что злое общество развращает добрые нравы (см.: 1 Кор 15: 33)». «Кто оговаривает пред нами другого, — говорит Кирилл Александрийский, — тот не удержится от оговаривания и нас пред другими».

И преподобный Иоанн Лествичник побуждает: «Никогда не стыдись того, кто перед тобою злословит ближнего; но лучше скажи ему: „Перестань, брат, я ежедневно падаю гораздо хуже и как могу его осуждать?“»

2. Кое-чего еще мы должны избегать, чтобы излечить страсть осуждения, — любопытства и подробного исследования жизни наших ближних. Любопытство дает пищу для греха пустословия и злословия. Это осудил апостол Павел, когда писал: Слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся (2 Фес. 3: 11).

Святитель Тихон Задонский, рассуждая о великом зле, происходящем от осуждения, пишет: «Людских дел берегись испытывать. Ибо такое испытание подает повод к клевете, осуждению и прочим тяжким грехам. Какая тебе нужда до людей? Знай и испытывай себя… Посматривай чаще в сердце твое и испытывай, сколь пагубное зло в нем кроется… Это тебе полезно испытывать. Ибо из этого родится смирение…».

3. Третье, чего мы должны особенно избегать, — это осуждать священников. Священный Златоуст говорит: «Если же не должно осуждать брата, то тем более учителя… ты — овца; не суди же пастыря, чтобы тебе не быть наказанным и за то, в чем обвиняешь его… Скажи мне, придя в больницу с некой травмой, вместо того чтобы дать врачу наложить лекарство и полечить рану, ты будешь выяснять, есть ли или нет раны у него самого. Не будем, прошу вас, злословить учителей, не будем рассуждать о них, чтобы не повредить самим себе; будем исследовать свои дела и ни о ком не отзываться худо».

«Рассказывали об авве Марке Египетском, что он прожил тридцать лет, не выходя из своей кельи. К нему имел обыкновение приходить пресвитер и служить у него Божественную литургию. Диавол, видя его непреклонное терпение, придумал искусить его осуждением. Так он внушил одному бесноватому идти к старцу, будто бы для молитвы. Бесноватый сразу же закричал старцу: „Пресвитер твой грешник, не позволяй ему более ходить к тебе“. Авва Марк сказал ему: „Сынок, входящие оставляют всю грязь вне жилища, а ты ее притащил сюда? В Писании сказано: не судите, да не судимы будете… Даже если он грешник, Господь спасет его“. Сотворив молитву, он изгнал из человека демона и исцелил его. Когда же пришел пресвитер, старец принял его с радостью.

И Бог, видя незлобие старца, явил ему чудное знамение, которое он сам так описывал: „Когда настал момент священнику приступить ко святому Престолу, я увидел ангела Господня, сходящего свыше. Он положил руку свою на главу клирика, и он стал как столб огненный. Между тем как я стоял потрясенный этим видением, я услышал голос: „Человек, что ты так поражаешься случившимся? Если и земной царь не позволяет своим чиновникам предстоять пред собой грязными, тем более Божественная сила не очистит ли служителей несказанных Таин, когда они предстоят перед неизреченной славой?“ Так благородный воин Христов Марк удостоился такого дара за то, что не осудил клирика».

Что необходимо делать

1. Во-первых, исследовать самих себя, чтобы познать свои грехи и покаяться. Тогда мы начнем наконец исправлять свои души, а не переживать по поводу ближних, якобы проявляя к ним внимание.

Часто мы забываем, что, осуждая нашего брата, мы становимся преступниками того же самого закона Божия, который преступил и наш ближний. В Патерике сказано: «Не осуждай блудника, хотя ты и целомудрен, потому что и сам ты, также как он, преступаешь закон. Ибо Сказавший: не прелюбодействуй (Мф. 5: 27), сказал также: не суди».

Преподобный Иоанн Лествичник совершенно категоричен в этом вопросе: «Скорые и строгие судии прегрешений ближнего потому побеждаются этой страстью, что не имеют совершенной и постоянной памяти и заботы о своих согрешениях. Ибо если бы человек в точности, без покрывала самолюбия, увидел свои злые дела, то ни о чем другом, относящемся к земной жизни, не стал бы уже заботиться. И стал бы размышлять, что на оплакание собственных грехов недостанет ему времени, хотя бы он и сто лет прожил и хотя бы увидел истекающим из очей своих целый Иордан слез».

Как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, «когда человек истинно кается, почувствовав всю тяжесть своих прегрешений, он не только не осудит ближних, но будет считать всех их святыми. Только самого себя будет судить со строгостью. Такой человек считает счастливым всякого человека, как Ангела, ублажает и живых, и умерших, и тех, кои еще не родились…».

Святитель Иоанн Златоуст обращается ко всем, кто привык злословить: «Не любопытствуй о том, что касается ближнего. Но ты болтлив, ты имеешь этот недостаток? Говори лучше о своих делах Богу, — и это не будет недостатком, а достоинством; говори о своих делах подлинным друзьям… чтобы они молились о грехах твоих. Ты видишь, что кто-нибудь сердится, раздражается или делает что-нибудь другое безрассудное? Тотчас подумай о своих делах; тогда и его не осудишь, и сам избавишься от бремени грехов… Если будем осуждать самих себя, то, конечно, не допустим многих грехов, но напротив, сделаем много доброго тем, что станем снисходительными и простыми, и будем наслаждаться теми благами, которые Бог обещал любящим Его».

Кто не озабочен своими грехами, тот легко осуждает ближнего и таким образом присваивает власть Христа. Преподобный Максим пишет: «Можно ли не ужаснуться, не изумиться и не подвинуться умом, когда вспомнишь, что Бог и Отец не судит никого, но отдал всю власть суда Сыну (см: Ин. 5: 22), а Сын возвещает людям: Не судите, да не судимы будете, — не осуждайте, и не будете осуждены.

И апостол Павел говорит похоже: Не суди́те никак прежде времени, пока не придет Господь, и: тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя (Рим. 2: 1). Однако люди, оставив плакаться о своих грехах, забрали у Сына власть суда и сами, как будто безгрешные, судят и осуждают друг друга. Небо от этого ужасается, и земля трепещет; а они, бесчувственные, не стыдятся».

Тот, кто озабочен своими грехами, легко направляется ко смирению. А смиренный человек, по слову аввы Исайи, «не имеет языка, чтоб осудить… ни глаз, чтобы замечать недостатки других; ни ушей, чтоб слушать неполезное для души своей». Авва Варсанофий кратко замечает: «Осуждай себя, и перестанешь осуждать других».

2. Вместе с подвигом, который мы совершаем, чтобы познать свои грехи и покаяться, мы должны проявлять искреннюю заинтересованность в каждом нашем ближнем. Настоящего христианина огорчает и ранит падение брата. «Наученный любви от Духа Святого, — пишет архимандрит Софроний (Сахаров), — всю жизнь скорбит о людях, которые не спасаются, и много слез проливает ».

В Патерике рассказывается следующий случай: «В Фиваиде были два монаха. Одного из них борол дух блуда, и вот он говорит другому: „Пойду я в мир“. Тот заплакал и говорит: „Я тебя не отпущу, брат мой, чтобы ты ушел и погубил свой подвиг и свое девство“. Тот не соглашался и говорил: „Не могу больше оставаться, уйду. Или иди со мной, и тогда я опять возвращусь с тобой; или отпусти меня, и я останусь в мире“. Брат пошел и рассказал это одному великому старцу. Старец ему посоветовал: „Ступай с ним, и Бог, ради подвига твоего, не допустит его до падения“. И вот они отправились в мир. Когда они добрались до одной деревни, Бог, видя подвиг первого, остановил брань блуда его брата. И вот он говорит: „Вернемся, брат, опять в пустыню! Скажи, вот я согрешил, и чего добился?“ И возвратились они в келью свою без вреда».

3. Еще один способ избежать осуждения — это смотреть на ближних через призму добрых помыслов и подмечать положительные стороны их жизни. Человек, живущий духовной жизнью, оправдывает ближнего и осуждает самого себя.

Добрые помыслы — это глаза человеколюбия, которыми смотрят святые.

Старец Паисий пишет: «Люди судят о вещах и событиях в соответствии с тем, что имеют в себе сами. Не имея в себе духовного, они делают ошибочные выводы и несправедливо относятся к другим. Например, тот, кто по ночам, желая остаться в безвестности, творит милостыню, и о прохожем, встреченном поздно ночью на улице, никогда не помыслит плохо. А тот, кто прожигает свои ночи во грехе, увидев запоздалого прохожего, скажет: „Где же его носило целую ночь?“ Помните, какое отношение ко Христу проявили двое разбойников, распятые вместе с Ним? Оба видели распятого на Кресте Христа, оба чувствовали, как сотряслась земля, оба находились в равном положении. Однако что помыслил один и что другой? Один пошел в вечную муку, другой — спасся».

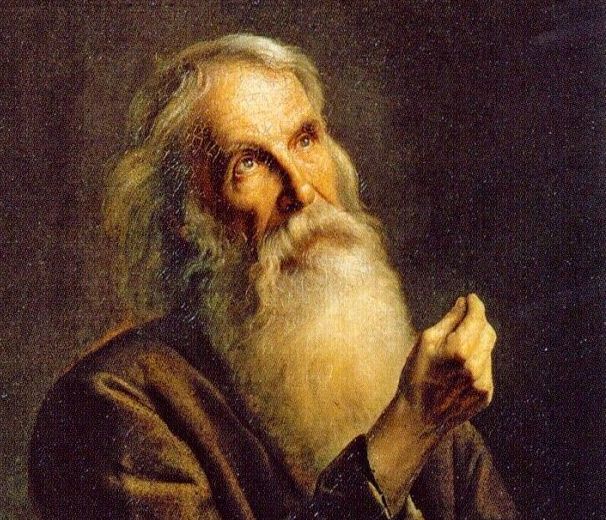

Христос и разбойники

4. Молитвы за грешника — это еще один способ оказать любовь к ближнему, который пал. Преподобный Исаак Сирин говорит: «Не питай ненависти к грешнику… Ненавидь грехи его и молись о нем, чтобы уподобиться Христу, Который не гневался на грешников, но молился о них».

Святитель Игнатий Брянчанинов приводит в Отечнике такую историю: «Брат сказал авве Пимену: „Если я увижу брата, о котором слышал, что он находится в падении, то неохотно принимаю его в келью, а брата, имеющего доброе имя, принимаю с радостью“. Старец отвечал ему: „Если ты желаешь добра доброму брату, то для падшего сделай вдвое, потому что он немоществует“».

А как быть с теми, кто осуждает нас, читайте в книге иеромонаха Григория Святогорца «Страсть осуждения» .

Источник

Как осудить осуждение

|

Грех осуждения — один из самых коварных, вкрадчивых, незамечаемых и потому наиболее распространенных грехов. Он легко маскируется: осуждая, мы видим в этом проявление нашей собственной моральности, справедливости, а также ума, проницательности: «Я вижу, кто он есть, меня не проведешь». В отличие от грехов, совершаемых действием, грех словесного осуждения в большинстве случаев не несет непосредственно наблюдаемых практических последствий: сказал — и что? Можно считать, что не говорил. Что же до осуждения мысленного — это постоянная непроизвольная работа мозга, над которой мало кто из нас может рефлексировать, и хроническое воспаление нервов, которого тоже мало кто избегает. Многие из нас привыкли произносить на исповеди «грешу осуждением» как нечто дежурно-формальное — ясное дело, кто этим не грешит!

Однако мы должны задуматься: почему такое внимание уделяли этому греху святые отцы, учители Церкви? Что именно мы делаем, осуждая других? И как нам если не избавиться, то хотя бы начать бороться с этим злом в наших душах?

Об осуждении — очередная беседа с главным редактором нашего журнала игуменом Нектарием (Морозовым).

— Отец Нектарий, мы уже попытались здесь определить причины распространенности этого греха — а есть ли иные?

— Грех осуждения распространен, как и грех лжи, как и все грехи, которые мы совершаем исключительно словом. Эти грехи удобны, удобосовершаемы, потому что, в отличие от грехов, совершаемых делом, не требуют каких-то особых условий, обстоятельств — наш язык всегда при нас. Мне представляется, что есть две главные причины осуждения: во-первых, что бы мы сами о себе ни думали, ни говорили, мы на самом деле очень хорошо чувствуем свое несовершенство, понимаем, что не дотягиваем до того, чем хотели бы быть. Для неверующего это чувство собственного несовершенства лежит в одной плоскости, для верующего, воцерковленного человека — в другой: мы понимаем, что живем не так, как должны жить хрис-тиане, наша христианская совесть нас в этом обличает. И здесь есть два пути: или самоотверженно трудиться над собой, дабы достигнуть мира со своей совестью, либо осуждать других, чтобы на их фоне выглядеть хотя бы чуть-чуть получше; чтобы таким образом самоутвердиться за счет ближнего. Но тут вступает в действие тот духовный закон, о котором много писали святые отцы: глядя на грехи других, мы перестаем замечать собственные. А перестав замечать собственные грехи и недостатки, становимся особенно безжалостными к грехам и недостаткам других.

Почему святые были так сострадательны к немощам ближних? Не только потому, что в их сердцах жила Божественная любовь, но и потому, что они сами, на собственном опыте познали, как трудно победить грех в себе. Пройдя через эту страшную внутреннюю борьбу, они уже не могли осудить кого-то, кто упал: они понимали, что сами могли бы упасть или падали, может быть, в прошлом точно так же. Авва Агафон, когда видел человека согрешившего, всегда говорил себе: «Смотри, как он пал: ты так же падешь завтра. Но он, скорее всего, покается, а вот будет ли время на покаяние у тебя?».

Это одна причина осуждения, а другая — обилие совершенно реальных поводов для осуждения. Человек — существо падшее, поврежденное грехом, и примеров поведения, заслуживающего осуждения, всегда достаточно. Другой вопрос — заслуживающих чьего осуждения? Божественного осуждения — да. А мы — имеем ли мы право осуждать?

— Но как не осудить, когда сталкиваешься с низостью, подлостью, хамством, изуверской жестокостью. В таких случаях осуждение — это естественная самозащита человеческого существа.

— Вот именно — естественная. А чтобы быть христианином, нужно свое естество превозмочь. И жить неким сверхъестественным образом. У нас самих это не получится, но с Божией помощью все возможно.

— И справиться с осуждением тоже, конечно; но что для этого должны делать мы сами?

— Прежде всего — не давать себе права кого-то судить, помнить, что суд принадлежит Богу. Это очень трудно на самом деле, каждый из нас знает, насколько это сложно — не давать себе права судить. Помнить евангельскую заповедь: не судите, да не судимы будете (Мф. 7, 1). Известен такой пример из патерика: монах, который считался самым нерадивым в монастыре, умирал в такой тишине сердечной, в таком мире с Богом, в такой радости, что братия пришла в недоумение: как же так, ведь ты совсем не подвижнически жил, почему ты так умираешь? Он ответил: да, я не очень хорошо жил, но я никогда не осуждал никого. Страх быть осужденным — это та преграда, которую можно поставить себе для того, чтобы не грешить осуждением.

Но лично мне близок тот способ борьбы с осуждением, о котором говорил преподобный Анатолий Оптинский. Он облекал его в такую краткую формулу: пожалей — и не осудишь. Как только начинаешь жалеть людей, желание их осуждать пропадает. Да, жалеть не всегда легко, но без этого нельзя жить по-христиански. Вы говорите о естественной самозащите человека от зла; да, мы страдаем от зла, от чужого греха, нам жалко самих себя, нам страшно, и мы хотим защититься. Но если мы христиане, мы должны понимать — в данном случае не столько мы, сколько тот, кто творит зло, несчастен. Ведь ему придется за это зло отвечать неким страшным, может быть, образом. Когда рождается эта подлинно христианская жалость к согрешающему человеку — пропадает желание осуждать. А для того, чтобы научиться жалеть, чтобы понудить свое сердце к этой жалости, надо молиться об этом человеке. Это давно известно: начинаешь молиться — и пропадает желание осуждать. Слова, которые, может быть, по-прежнему еще говоришь, не наполнены уже такой разрушительной силой, которой они были наполнены прежде, а потом ты вообще говорить их перестаешь. Но стоит забыть о молитве — и осуждение, погрузившееся уже вглубь, вновь вырывается на поверхность.

— А что еще нужно, кроме молитвы за врагов — чтобы агрессию, злость переплавить в жалость к ним? Может быть, видение собственной греховности?

— Другой оптинский старец, преподобный Амвросий, любивший облекать свои духовные уроки в полушутливую форму, говорил так: «Знай себя — и будет с тебя». В душе, в сердце каждого из нас — такой необъятный мир, мир, с которым нужно успеть разобраться за земную жизнь. Нам столько всего нужно успеть сделать с собою, и как часто мы не находим на это ни времени, ни сил. Но когда мы принимаемся за других людей, за разбор их грехов — время и силы почему-то находятся. Судить других — это лучший способ отвлечься от себя, от работы над собой, которая на самом деле должна быть самым главным нашим делом.

Читая о святых, часто думаешь: как же он, этот святой, жил в самом горниле искушений, в самой гуще людского греха, к тому же ему исповедовались сотни, тысячи людей, совершавших, может быть, страшные грехи — а он будто не замечал всего этого, жил так, словно этого нет? А он был занят тем, чтобы исправить, очистить от греха крохотную частицу этого мира — самого себя. И поэтому не был расположен заниматься грехами и немощами других людей. А молиться — да, молился о них и потому жалел. Для меня видимым образцом такой жизни всегда будет оставаться архимандрит Кирилл (Павлов) — человек, от которого услышать слово осуждения было практически невозможно. Он просто не оценивал никого никогда! Хотя у него исповедовалось огромное количество архиереев, духовенства, монашествующих, просто православных мирян. Он никого не судил, во-первых, потому что жалел, а во-вторых, потому что всегда был занят оплакиванием собственных грехов. Грехов, которые нам-то и заметны не были, но ему самому были заметны.

— Однако все мы вынуждены рассуждать об окружающих нас людях, судить о них, разбираться в них, наконец — это необходимо и в личной жизни (чтобы не наломать в ней дров, не сделать себя и близких своих несчастными), и на работе (чтобы, например, не доверить дело человеку, которому нельзя его доверять). Нам приходится говорить о чьих-то качествах вслух, обсуждать их — опять же, и на работе, и дома, от этого никуда не денешься. Где грань между необходимым и адекватным обсуждением — и осуждением человека?

— Святитель Василий Великий сформулировал замечательный принцип, определяющий, когда мы имеем право сказать о человеке что-то негативное и не впасть при этом в грех осуждения. Это возможно в трех случаях: во-первых, когда мы видим необходимость сказать ближнему нашему о его недостатке или грехе для его же блага, для того, чтобы ему помочь. Во-вторых, когда нужно сказать о его немощах кому-то, кто может его исправить. И в-третьих, когда нужно предупредить о его недостатках того, кто может от них пострадать. Когда мы говорим о приеме на работу, о назначении на должность или же о вступлении в брак — это подпадает под третий пункт данного «правила». Решая эти вопросы, мы думаем не только о себе, но и о деле и о других людях, о том, какой вред может им причинить наша ошибка в человеке. Но что касается работы — здесь особенно важно быть максимально объективным, беспристрастным, чтобы к нашей оценке человека не примешивались наши личные, эгоистические мотивы. Насколько мы можем здесь быть справедливыми? Насколько вообще может быть справедливым человек? Как говорил авва Дорофей, кривое прав`ило и прямое кривит. Всегда есть возможность ошибки. Но даже если мы максимально объективны и справедливы, даже если наше суждение о человеке совершенно правильно — у нас все равно остается масса возможностей согрешить. Например, мы можем говорить о человеке справедливо, но со страстью, с гневом. Мы можем быть совершенно правы, но в какой-то критической ситуации оказаться абсолютно немилосердными к виноватому человеку, и это тоже будет грехом. Практически не бывает так, чтобы мы высказали о человеке свое мнение — пусть непредвзятое, справедливое, объективное — и у нас не было бы нужды вернуться к этим нашим словам, когда мы придем в храм на исповедь.

Не могу не сказать еще раз об отце Кирилле. Когда ему задавали вопросы о конкретных людях (например, о сложных ситуациях, связанных с другими людьми) — он никогда не отвечал сразу, между вопросом и ответом всегда была дистанция. Отец Кирилл не просто обдумывал ответ, он молился, чтоб ответ был правильным, он давал себе время, чтоб утишились его собственные чувства, чтобы отвечать не из собственного душевного движения исходя, а именно по Божией воле. Есть пословица: «Слово — серебро, а молчание — золото». Но отец Кирилл на таких весах взвешивал свои слова о людях, что они исходили из молчания и оставались золотом. Вот если любой из нас попытается говорить о других исключительно так, с такой мерой ответственности — тогда его слово будет очищено от человеческих страстей, и он, может быть, не согрешит осуждением, немилосердием, гневом, тем, чем обычно мы в таких случаях согрешаем.

— А бывает ли праведный гнев?

— Пример праведного гнева дает нам Третья книга Царств, это гнев святого пророка Божия Илии. Однако мы видим: Господь — хотя Он и затворил по молитвам пророка небо и не было дождя — хотел иного: хотел, чтобы Его пророк научился любви. Милосердие и любовь Богу угоднее, чем праведный гнев. Преподобный Исаак Сирин пишет: «Никогда не называй Бога справедливым, Он не справедлив, Он милостив». И мы, чувствуя подступивший гнев, должны вспоминать об этом. К сожалению, мы периодически встречаем людей — искренне верующих, православных, но убежденных, что Православие должно быть с кулаками. Эти люди ссылаются, как правило, на Иосифа Волоцкого, на его взгляды на борьбу с ересями, которые привели даже к казням еретиков на Руси (слава Богу, что это не вошло в систему, осталось лишь отдельно взятым эпизодом, ибо существовал противовес — точка зрения преподобного Нила Сорского), на святителя Николая, якобы ударившего по щеке еретика Ария (хотя исторически этот эпизод сомнителен), и, наконец, на Иоанна Златоуста, призывавшего заградить ударом уста богохульствующего. Но ведь все эти примеры являют собой исключение, а не правило. И если мы помним согласное учение святых отцов, помним Евангелие, мы знаем, что все, взявшие меч, мечом погибнут (Мф. 26, 52). Если удар по щеке Ария действительно был нанесен, это было, возможно, проявлением ревности со стороны архиепископа Ликийских Мир — но откуда в современном человеке, усиленно призывающем «освятить руку ударом», такая уверенность — будто он обладает добродетелями святителя Николая? Откуда мы взяли, что для святителя Иоанна Златоуста это было нормой, а не исключением — «заграждать уста ударом»? Поэтому не надо нам «освящать руки» и заграждать чужие уста ударами. Не надо никого бить «за православную веру». За православную веру нужно бить только собственный грех. Это очень большой соблазн — направить гнев не на борьбу с самим собой, а на борьбу с другими. Если мы будем не с другими, а с собственным грехом бороться, мы разомкнем цепочку зла, ненависти, страха, не продолжим, а разомкнем. Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа (Лк. 9, 54–55).

— Может быть, можно сказать так: на праведный гнев имеет право только святой?

— Паисий Святогорец говорил: «Чем духовней человек, тем меньше у него прав». Это мы со своей точки зрения можем говорить о каких-то особых правах святого человека по отношению к другим, а сами святые никаких особых прав за собою не числили. Напротив, в житиях мы читаем, как святой, едва произнеся какое-то слово, осуждающее другого человека, тут же падал на колени и каялся в невольном грехе.

— Если ближний наш обижает нас, причиняет нам боль или какой-то ущерб — нужно ли сказать ему об этом, и если нужно, то как при этом не допустить его осуждения?

— Я не думаю, что в подобных ситуациях нужно терпеть молча. Потому что бессловесное, безропотное терпение скорбей, приносимых ближними, под силу только людям совершенной жизни. Если ближний причиняет нам боль — почему бы не предложить ему поговорить, разобраться, не спросить его, не считает ли он нас в чем-то неправыми, не обидели ли мы его чем-то сами? Когда оба человека благонамеренны — ситуация разрешится. Но если человек уязвляет нас сознательно и злонамеренно — здесь два пути: попытаться нейтрализовать его или, может быть, потерпеть, если это по силам. Если нет, выйти из-под удара — в этом никакого греха нет. Сам Спаситель заповедовал: Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой (Мф. 10, 23). Нам же для того, чтобы защититься от причиняемого человеком зла, нужно порой просто перестать перед ним открываться. Опустить забрало, дабы оно помешало ему нанести нам тот удар, который принесет зло — не только нашей, но и его душе.

— С грехом осуждения непосредственно связан грех лжи и клеветы. Меня поразило то, что авва Дорофей и другие духовные писатели использовали слово «ложь» в несколько ином значении, не в том, к которому привыкли мы. Для нас ложь — это предпринимаемый с какой-либо (когда-то даже и благой) целью сознательный обман. Для них — то, что мы очень редко за собою замечаем: безответственное произнесение, говорение неких слов, то ли соответствующих истине, то ли нет; произнося это в обычном потоке нашего празднословия, мы даже не задумываемся о том, соответствуют ли наши слова о других людях реальности. Злословие, сплетничанье, «перемывание косточек» — все из этой оперы. Как от этого отстать?

— Это вопрос о внимательности нашей жизни, о том, как мы внимаем себе. У внимательного человека пропадает склонность к легкомысленным, скоропалительным суждениям. Если человек живет не задумываясь, он переходит от одного смятения к другому. А смятение преподобный Исаак Сирин назвал колесницей диавола: на смятении, как на колеснице, враг въезжает в наши души и переворачивает в них все вверх дном. И перевернутый человек судит других по первому своему побуждению, не давая себе труда поразмыслить о справедливости своих суждений.

Мы часто начинаем судить других от собственной немощи — одолевает нас усталость от обид, от ударов, от боли, и мы срываемся и начинаем эти свои раны с кем-то обсуждать. Перетерпи какое-то время, не рассказывай никому о своей обиде — и, может быть, умрет в тебе осуждение. И наступит ослаба, отдохновение для души. Но мы не находим в себе сил потерпеть, и здесь срабатывает еще один духовный закон, о котором говорят святые отцы: осуждая, ты лишаешься помощи Божией, благодатного покрова. И практически всегда сам совершаешь тот грех, за который осуждал другого человека. Страх лишиться Божией помощи — это еще один наш помощник в преодолении греха осуждения. Замечательный старец Ефрем Катунакский служил Божественную литургию в течение всей своей жизни каждый день и каждый раз переживал ее как неповторимое радостное событие для себя и всего мира. Но как-то раз не почувствовал божественной радости — отчего же? «Приходил ко мне брат один, мы с ним обсудили поступки архиереев и кого-то осудили» — так он это объяснил. Он стал молиться, почувствовал, что Господь его прощает, и сказал себе: «Хочешь снова потерять Литургию — осуждай».

— Вы сказали уже об обилии поводов для осуждения. Как избежать сердечного гнева, наблюдая то, что происходит с нашим обществом, со страной, зная о колоссальной коррупции, наблюдая деморализацию общества, намеренное, в коммерческих целях, развращение молодежи? Это гражданская боль, гражданский протест, но ведь это и гнев тоже — мы им согрешаем?

— Чувство, о котором вы говорите, очень близко и понятно мне. И я ищу для себя ответ на этот вопрос. Причина нравственного состояния нашего общества — она ведь и в нас самих тоже. Но если бы мы принимали неправедную жизнь как нормальную, если бы нам сейчас было хорошо — у нас вообще не было бы никакого оправдания. Мы привыкли разделять историю нашей страны на две части: до катастрофы 1917 года (это как бы хорошая жизнь) и после — это наша жизнь, плохая. Но давайте зададим себе вопрос: а что, до революции религиозная жизнь народа — всего, сверху донизу — была идеальной? Народ сам отходил от живой веры, его никто не оттаскивал за руку. Значит, народ сам сделал выбор и получил то, что выбирал. И пример израильского народа говорит нам об этом: когда евреи предавали Бога Единого, они терпели бедствия, притеснения, оказывались в рабстве; когда они отвергли Сына Его, они рассеялись по миру. Представьте себе, если бы у нас была сейчас идеальная власть, она продуманно заботилась бы о народе, настало бы процветание… Мы стали бы от этого чище, праведнее, ближе к Богу? Нет. Но, если бы мы оказались настолько далеки от Бога в условиях хотя бы относительного благополучия — суд Его был бы суровее к нам. Господь, может быть, посылает нам все это, всю нашу жизнь для того, чтобы мы поняли наконец, что не надо надеяться «на князи, на сыны человеческия» — надеяться надо только на Него. Чтобы мы от этой мысли к Нему обратились и изменились к лучшему. Осуждает тот, кто считает, что достоин лучшей жизни, лучшего народа, лучшей власти, кто думает: со мной-то все в порядке, а вот они… Но на самом деле начинать надо с себя. Потому что ничего в этом мире не исправишь, пока не исправишь себя самого.

Журнал «Православие и современность», №23 (39), 2012 г.

Источник