Американские учёные «дрессируют» тараканов

Интересным изобретением отметились исследователи из американского университета в Северной Каролине. Они решили поуправлять тараканами (не теми, которые у кого-то в голове, а самыми настоящими – осязаемыми) с помощью компьютерных технологий и микроэлектроники. С помощью технологии, которая использования для создания видеоигр, они разработали систему дистанционного управления насекомыми.

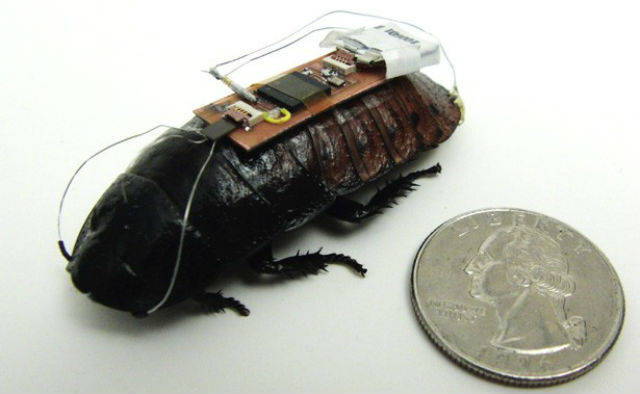

Сама система – это, скорее, цифровая траектория, которая постоянно меняется с помощью компьютерного аппарата и программного обеспечения. Но как же эти изменения воспринимает сам таракан? Оказывается, что на его церки устанавливаются мини-антенны, на которые и подаётся сигнал от системы управления тараканом. Сами церки в обычных условиях насекомые используются для ускорения реакции на ту или иную опасность. При этом насекомое, получившее сигнал от этого парного органа, может быстро принимать решение, как ему поступить в следующий момент.

Со специальной платы к тараканьим церкам-усикам идут провода, через которые насекомое и получает сигнал от компьютера. Таракан воспринимает этот сигнал как собственный, а потому реагирует на него незамедлительно. Сигнал – это небольшой протекающий по проводам заряд. При этом заряд используется как некое препятствие. Как только на небольшом удалении от таракана появляется препятствие, то ему на церки подаётся заряд. Таракан воспринимает это как атаку со стороны препятствия, что и позволит ему найти подходящий путь в обход барьера. Таким образом, траектория движения может меняться в зависимости от того, куда таракана собирается направить человек. Таракан поддаётся командам, а точнее, электричеству.

Один из исследователей Алпер Боцкурт заявляет, что максимальная эффективность управления насекомым – это и есть главная цель всей этой затеи. Следующая задача, которая требует решения – совершенствование компьютерной программы с получением возможности картографирования и даже детектирования радиочастот.

Учёные заявляют, что насекомым помогут создать полноценные подробнейшие компьютерные карты с мест техногенных или природных катастроф, что может быть использовано для повышения эффективности спасательных работ.

При этом тараканы могут быть «доукомплектованы» микрофона и датчиками, которые позволят находить выживших людей под завалами, к примеру, после землетрясений.

Свои результаты проведения испытаний «дрессированных» тараканов учёные планируют опубликовать уже на днях.

Источник

Решила стать дрессировщиком тараканов. Поддаются ли они дрессуре?? ? И где этому учат?? 7

Тараканы поддаются дрессировке и обучению

Японские ученые из Высшей школы биологических наук Университета Тохоку провели исследование, которое показало, что поведение тараканов похоже на поведение собак Павлова — в ответ на условный сигнал они начинают выделять слюну.

Специалисты отмечают, что такое поведение возможно лишь при наличии у тараканов памяти и способности к обучению, пишет Вовремя. info.

Ученые провели эксперимент, во время которого группе тараканов давали ароматизированный сахарный сироп, и когда после им предъявлялся только аромат, тараканы продолжали выделять слюну.

Мозг таракана, по словам биологов, имеет достаточно много нейронов, среди которых ученые надеются найти те, которые отвечают за обучение. Ведь изучение механизмов работы мозга у насекомых может помочь в понимании функционирования человеческого мозга. — http://www.danil.com.ua/content/view/251/50/

Интересная статья по интересующему Вас вопросу находится так же на сайте http://newsru.com/world/13jun2007/tarakan.html

Ученые не исключают, что искусственно приобретенный эффект может закрепиться у насекомых навсегда. Однако пока достоверно известно лишь то, что даже через день после эксперимента тараканы продолжали воспринимать мятный запах как приглашение на обед. — http://www.zverskienovosti.ru/content/view/483/

Что касается Вашего обучения.. .

Данную информацию о школах по дрессуре тараканов мне обнаружить не удалсь. Насколько я понимаю, это связано с тем, что не до конца проведены исследования в этой области, и пока нет четко выработанных методов дрессировки тараканов.

Источник

Тараканы набираются ума на закате

|

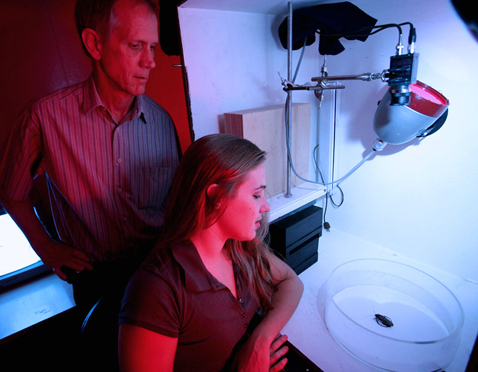

| Терри Пейдж и его студентка Шеннон Макконахью выражают молчаливое сочувствие голодающему таракану (фото Daniel Dubois). |

На серый холодный город опустилась ночь — и началось. На потолке, под коврами и обоями вдруг ожил и зашевелился Мировой Разум. Тот самый, который утром был жутко тупым, а вечером начал сиять гениальностью. Что же это за Разум? Думаете, кабели для Интернета? Или электросеть? Или хотя бы водопровод? Вовсе нет: это — тараканы. Правда, очень большие.

В университете Вандербильта (Vanderbilt University) крепко взялись за тараканов. Особенно крепко взялся профессор Терри Пейдж (Terry L. Page).

Свой основной научный интерес Пейдж формулирует коротко, но как-то громоздко: «нейробиология циркадных ритмов». Если сказать подлиннее и попроще, то профессору любопытно знать, как работает нервная система всяких животных в зависимости от биологических ритмов, связанных со временем суток.

На этот раз Терри Пейджа заинтересовала связь циркадных ритмов и обучения.

Биологи уже проводили опыты по изучению зависимости таких способностей от биологических ритмов у разных млекопитающих — от крыс до людей. Оказалось, что у них всех такая связь существует, и выражается она в том, что в разное время суток эффективность обучения животных неодинакова.

С тараканами ситуация оказалась непростой. Эти ребята очень бестолковые и много чему их не научишь. Вот, домино валять они всегда готовы, а учиться — ни в какую. Даже лягушек можно отправить в школу, но не тараканов.

|

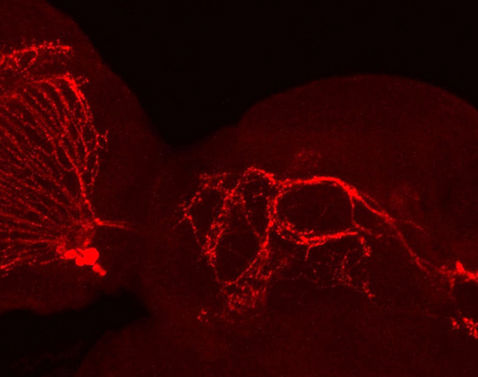

| Фотография фрагмента нервной системы таракана, который исследователи условно назвали мозгом. Да-да, ни одной извилины. Зато тут можно увидеть подцвеченные красителем нервные клетки — это два десятка нейронов, соединяющих оптические нервы (слева) и центральный нервный узел (справа). Эти нейроны и отвечают у тараканов за циркадный ритм (фото Jennifer Rymer). |

Поэтому Пейдж, подключив к работе двух своих студенток — Сюзан Декер (Susan Decker) и Шеннон Макконахью (Shannon McConnaughey), придумал для усачей специальную образовательную программу. Но взял он не обычных тараканов, шныряющих по квартирам, а более крупных мадейрийских — Leucophaea maderae.

Учёные стали тренировать насекомых, ориентируясь на их кулинарные предпочтения. Тараканам давали подслащённую воду — «блюдо», против которого они не возражали. Однако в неё добавлялся мятный ароматизатор, запах которого тараканам несколько неприятен. Но если очень хотелось «перекусить», то тараканам приходилось преодолевать неприязнь.

В экспериментах использовался ещё один, более приятный ароматизатор — ваниль. Тараканы поначалу бежали к ней с огромной радостью, но этот запах был примешан к приманке, которая тараканам неинтересна — к раствору соли.

Чтобы не помирать с голоду, несчастным насекомым так и приходилось питаться этой гадко пахнущей, но сладкой водой. Зато после некоторого количества попыток поиска тараканы поняли, что эту незамысловатую еду можно обнаружить издалека по отвратному мятному запаху. Фу!

Однако выяснилось, что испытуемые уяснили (точнее сказать — запомнили) связь вкусной сладкой воды и мерзостной мяты по-разному.

Так, L. maderae, с которыми опыты проводились вечером и ночью, показали себя одарёнными учениками. Они могли на протяжении нескольких суток (не менее двух) помнить, что мятный запах означает еду, а ванильный — какую-то солёную дрянь.

|

| Пейдж и самочка L. maderae. Учёный объяснил, почему он выбрал для работы этих существ, а не мышей, которых в лабораториях исследуют намного чаще. Тараканы, в отличие от них, совсем не кусаются — вот одна из главных причин (фото Daniel Dubois). |

Тараканы, с которыми учёные работали днём, об этом очень быстро забывали. А что касается тех насекомых, которые «учились» по утрам, так у тех воспоминания оказались совсем дефективными. По словам Пейджа, у них вообще не формировались новые воспоминания, они забывали всё в ближайшие полчаса.

Естественно, утренние тараканы были самыми обычными, и все другие воспоминания, которые они получили когда-то ранее, были у них в порядке.

Из всего этого вандербильтские экспериментаторы сделали заключение, что способность к обучению у тараканов сильно меняется: утром эти насекомые — сущие болваны, а ночью — просто гении.

«Удивительно, что у них обнаружился такой сильный дефицит обучаемости по утрам, — говорит Пейдж. — Очень интересный вопрос — почему эти животные не хотят учиться в определённое время суток. Мы не имеем об этом ни малейшего понятия».

Кроме того, исследователь добавил, что некоторые предыдущие работы уже доказали связь эффективности зрительной системы с циркадными ритмами. А новое исследование, показавшее такую зависимость для обонятельной системы, убеждает в том, что эти ритмы очень сильно связаны и с другими видами восприятия.

Кстати, интересный факт. Это исследование, результаты которого опубликованы в «Слушаниях национальной академии наук США» (PNAS), проводилось при финансовой поддержке Национального института душевного здоровья (National Institute of Mental Health). Вот так.

Пока что неизвестно, можно ли применять выводы исследования к обыкновенным домашним рыжим или чёрным усачам. Ведь опыт проводился только для одного вида насекомых — больших, очень больших тараканов. Но не за пять. И не за три. В общем, вы поняли.

Источник

Предложите эксперимент который может доказать обучаемость тараканов

Русские ученые из Комплэйс доказали, что обученные электронике тараканы способны уничтожить лазерный принтер. На фото показан таракан-камикадзе, который сам нашел самое уязвимое место в МФУ Panasonic KX-MB1900. В статье «Тараканы против принтеров» кроме технических вопросов рассматриваются научные, а также этические.

Самым уязвимым местом был тиристор в блоке питания. Он управляет включением нагревательного элемента печки. Таракан замкнул собой входное напряжение и затвор тиристора. Таким образом, он разорвал обратную связь. И тиристор перестал закрываться. Был все время открытым и печка все время нагревалась, пока не расплавилась. В конце концов МФУ встал и высветил ошибку «вызвать сервис 3».

Кроме печки таракан вывел из строя редуктор, вращающий шестерню печки. Редуктор сломался, потому что печка перестала вращаться. Ее просто заклинило, а редуктор все пытался ее провернуть.

Обнаружили это дело только при ремонте МФУ Panasonic. До этого все думали, что таракана невозможно научить разбираться в электронике. Пока не удалось доказать обратное. Также раньше считалось, что тараканы не могут читать надписи на электронных элементах. Потому что без идентификации элемента нельзя понять, что замыкать.

Таким образом можно считать доказанным следующее:

- тараканов можно обучить электронике

- они способны читать и запоминать

- усатый умнее блондинки, потому что способен отличить тиристор от транзистора

- таракан не испугался высокого напряжения

- тараканы лучше людей, потому что способны пожертвовать собой ради идеи

- в борьбе тараканы против принтеров пока побеждают, потому что принтеры не способны защитить себя.

Выводы. К 2050 году принтеров может совсем не остаться. Ведь тараканов намного больше, чем принтеров. Берегите принтеры.

Источник

Тараканы приняли роботов в свой коллектив с правом решающего голоса

Ученые из Швейцарии, Бельгии и Франции изготовили маленьких роботов-тараканов, способных «общаться» с живыми тараканами и влиять на их поведение. Роботы пахнут по-тараканьи и адекватно реагируют на поведение своих живых товарищей. Если запрограммировать роботов на выбор худшего из двух укрытий, то группа, состоящая из 12 тараканов и 4 роботов, в итоге может вся целиком оказаться в плохом укрытии, хотя без роботов тараканы почти всегда выбирают хорошее.

Общественный образ жизни и сложное социальное поведение характерны для огромного множества живых существ — от бактерий до человека включительно. Одной из высших форм социального поведения считается коллективное принятие решений (например, когда весь коллектив должен выбрать один из двух взаимоисключающих вариантов поведения). Такая форма коллективной самоорганизации особенно распространена у членистоногих (в первую очередь, у общественных насекомых) и позвоночных.

В настоящее время специалисты по робототехнике активно используют сведения, полученные биологами при изучении поведения общественных животных, в разработке многокомпонентных самоорганизующихся систем — «коллективов» слаженно функционирующих роботов. Для самоорганизации необходимо, чтобы животные (или роботы) при принятии решения учитывали наряду с другой поступающей извне информацией также и данные о поведении товарищей.

Весьма интересным направлением исследований является создание роботов, способных «входить в доверие» к животным, внедряться в их коллективы и влиять на их поведение. Широкую известность приобрели эксперименты с роботами-пчелами, которые внесли огромный вклад в расшифровку языка пчелиных танцев (см. об этих исследованиях в статье Ж. И. Резниковой «Язык животных: подходы, результаты, перспективы. »). Впрочем, искусственные пчелы в этих экспериментах не были полноправными членами пчелиного коллектива. Они могли передавать информацию живым пчелам, но сами не реагировали на их поведение (действия робота полностью программировались человеком).

Искусственные тараканы, созданные большой группой европейских ученых — этологов и робототехников, — хотя внешне и не очень похожи на свой шестиногий прототип, в плане поведения представляют собой намного более точную имитацию живого насекомого.

Роботы имеют такую же длину тела, что и тараканы, и двигаются с такой же скоростью. Они отличают убежище (см. рисунок) от открытого освещенного пространства и способны оценить степень затененности. Кроме того, они чувствуют близость других тараканов и роботов, и это влияет на их поведение.

Алгоритм поведения тараканов в экспериментальной установке довольно прост. Сначала они хаотически бегают по всему тазику — исследуют обстановку. На этом этапе поведение их не является коллективным, оно не зависит от действий других насекомых, если не считать того, что тараканы все-таки чуют друг друга и избегают лобовых столкновений. Найдя одно из двух укрытий, таракан прячется там и какое-то время отдыхает, причем продолжительность отдыха зависит от двух параметров:

1) от затененности, то есть от «качества» убежища (тараканы предпочитают отдыхать там, где потемнее);

2) от присутствия товарищей: чем больше в убежище других тараканов, тем меньше вероятность, что в следующий момент времени данный таракан сорвется с места и помчится на поиски лучшей доли. Таким образом, чем больше в убежище тараканов, тем привлекательнее оно для их товарищей.

Этих простых правил оказывается вполне достаточно для того, чтобы в системе произошла самоорганизация, которая в данном случае заключается в том, что все тараканы в конце концов оказываются в одном убежище.

Роботов запрограммировали на точно такое же поведение. Сначала они рыщут по тазику в поисках убежища, стараясь не врезаться в других тараканов и роботов. Найдя убежище, они прячутся там, причем время «отдыха» зависит от тех же факторов, что и у живых тараканов, то есть от затененности и от количества товарищей. Правда, в отличие от живых тараканов, которые всегда предпочитают густую тень, роботов можно запрограммировать на предпочтение менее затененного убежища.

Чтобы тараканы приняли роботов за своих, форма тела не важна, но огромное значение имеет запах. В ходе предварительных экспериментов исследователи выяснили, какие именно вещества составляют основу той запаховой «визитной карточки», по которой тараканы идентифицируют друг друга. Этими веществами оказались определенные углеводороды, имеющиеся на поверхности тела тараканов. Экспериментаторы научились смывать эти вещества с тараканов при помощи специальных растворителей. Каждого робота заворачивали в фильтровальную бумажку, пропитанную тараканьим запахом в необходимой концентрации (чтобы на каждый квадратный миллиметр поверхности робота приходилось столько же пахучих веществ, сколько их имеется на теле живых тараканов). Этого оказалось достаточно, чтобы тараканы отнеслись к роботам с полным доверием и приняли их в свой коллектив.

В первой серии экспериментов роботы были запрограммированы на предпочтение темного убежища. Оказалось, что в этом случае смешанные группы из 12 тараканов и 4 роботов «самоорганизуются», «принимают коллективные решения» и вообще ведут себя совершенно так же, как и контрольные группы, состоявшие из 16 тараканов без роботов. Сидящие в убежище роботы и тараканы были в одинаковой степени «привлекательны» друг для друга. Таким образом, тараканы действительно принимали роботов за своих.

Это позволило ученым перейти ко второй серии экспериментов, целью которой было доказать, что роботы могут управлять коллективным поведением животных. Роботов запрограммировали на предпочтение менее затененного убежища. Теперь между поведением контрольных и смешанных групп выявились четкие различия. Контрольные группы из 16 тараканов выбирали светлое убежище только в 23% случаев. Смешанные группы из 12 тараканов и 4 роботов выбирали его гораздо чаще. В 61% случаев тараканы послушно шли за роботами в менее качественное убежище. Вот что значит стадный инстинкт!

Впрочем, всё было по-честному: в роботах ведь тоже было заложено уважение к мнению коллектива, и в остальных 39% случаев роботы в итоге оказывались вместе с шестиногими друзьями в темном убежище, хотя им самим больше нравилось светлое. Иногда выбор того или иного убежища инициировался роботами, иногда — тараканами. Важно, что роботы в этих экспериментах не были просто механизмами для управления поведением животных (как это было, например, в случае с роботами-пчелами, которые своим танцем направляли живых пчел в ту или иную сторону). Роботы участвовали в принятии коллективного решения наравне с живыми тараканами. В этом состоит главное отличие данного исследования от предыдущих опытов по внедрению роботов в коллективы животных.

Значение данной работы, конечно, не в том, что теперь можно при помощи роботов заманивать тараканов в ловушки (хотя, конечно, это тоже интересная мысль). Фактически, люди получают новый мощный инструмент воздействия на поведение больших групп животных.

В заключительной части статьи авторы выражают надежду, что в недалеком будущем подобные методы можно будет применять и к позвоночным. При помощи программируемых роботов, внедряемых в коллективы животных, можно будет решать самые разные проблемы — от научных до экономических и природоохранных.

Источник