Микроскопические препараты клещей и насекомых

Прежде чем приступить к описанию хорошо известных и легко выполнимых методов приготовления микроскопических препаратов мелких членистоногих (клещей, тлей, щитовок, трипсов, галлиц и др.), необходимо сказать о наиболее важных вспомогательных средствах (предметные и покровные стекла) и о значении заключающих сред.

Для получения микроскопических препаратов необходимы предметные и покровные стекла. Между ними находится среда, в которую погружают препарируемого вредителя.

Предметные стекла представляют собой прямоугольные пластинки длиной 75 и шириной 25 мм. Их толщина должна составлять 1 мм. Для изготовления безупречных препаратов пригодны лишь стекла без искривлений, волнистостей и пузырьков.

Размер покровных стекол может быть различным. Наряду с наиболее распространенным форматом 18X18 мм применяют покровные стекла размером 15X15 и 10X10 мм. Особое внимание следует уделять толщине покровных стекол, так как на нее оптически скорректированы объективы микроскопов (все объективы Цейсса скорректированы на толщину покровного стекла 0,17 мм). При применении ахроматических сухих объективов и слабых апохроматов (увеличение 10Х и 20Х) возможны незначительные отступления от предписанной толщины (0,17 мм), но у ахроматических иммерсионных объективов, как и у всех апохроматов с большим увеличением, это привело бы к ухудшению качества просмотра. То же относится к покровным стеклам с царапинами, искривлениями и воздушными пузырьками. Поэтому качество покровных стекол целесообразно подвергать проверке, отбирая их по толщине с применением специального измерителя или микрометра и отбраковывая дефектные стекла.

Перед приготовлением препаратов как предметные, так и покровные стекла необходимо тщательно очистить с помощью чистой мягкой льняной тряпочки. При более сильном загрязнении очистку проводят спиртом, аммиаком или ксилолом. Стекла, помутневшие от промышленных примесей, можно положить на несколько дней в смесь бихромата калия и серной кислоты, а затем ополоснуть дистиллированной водой и спиртом.

Заключающие среды должны уменьшать показатель преломления воздуха-(1,0) и объекта (для хитиновой кутикулы 1,5—1,6), чтобы пучки лучей оставались в поле зрения микроскопа и могли быть восприняты наблюдателем. Кроме того, среды должны обладать консервирующими свойствами, защищая объект от гнили и плесени, а также предохранять его от пыли, высыхания и сморщивания. Хорошими средами для клещей и насекомых являются водорастворимые камедистые и водонерастворимые смолистые вещества. Их преимущества и недостатки подробно рассмотрены при обсуждении отдельных методов.

Препараты клещей для определения. При приготовлении препаратов клещей (паутинных, мягкотелых, галловых) в первую очередь следует провести осветление объекта, т. в. сделать его прозрачным, чтобы под микроскопом в проходящем свете можно было четко установить важные для систематики признаки. В качестве осветляющего средства обычно применяют 10%-ную калийную щелочь, 50—100%-ную молочную кислоту или смесь глицерина и ледяной уксусной кислоты (1:4).

Живых клещей помещают на предметное стекло в каплю одного из осветляющих средств и накрывают покровным стеклом. Повторное осторожное нагревание над пламенем горелки или длительное нагревание на тепловой панели (60 °С) ускоряет осветление. При использовании в качестве осветляющей среды молочной кислоты или смеси глицерина с ледяной уксусной кислотой одновременно с осветлением происходит распрямление клещей и их нередко поджатых ножек — преимущество, которое существенно облегчает определение. Если для осветления используют калийную щелочь, то распрямление клещей можно вызвать путем добавления воды после нагревания.

Постоянные препараты клещей. Для постоянных микропрепаратов клещей пригодны различные, в первую очередь водорастворимые заключающие среды, содержащие камедь. Живых клещей (мягкотелых, галловых) помещают в каплю среды на предметном стекле. Если они непрозрачны (паутинный клещ), то предварительно их следует осветлить. Осветляющими средствами служат 19—30%-ный раствор калийной щелочи или 50—100%-ная молочная кислота. Для их удаления объект ополаскивают в нескольких сменах дистиллированной воды и затем погружают непосредственно в заключающую среду. Описание некоторых сред дано ниже.

Для приготовления смеси Берлезе 30 г гуммиарабика растворяют в 30 мл дистиллированной воды. Приблизительно через три дня добавляют 20 мл глицерина и 200 г кристаллов хлоралгидрата. Еще через три дня вязкотекучую жидкость фильтруют, что также занимает несколько дней. Готовую к употреблению смесь Берлезе хранят в бутылках с винтовыми колпачками.

Раствор Фора по составу аналогичен смеси Берлезе. Он состоит из 30 г гуммиарабика, 50 мл дистиллированной воды, 20 мл глицерина и 50 г хлоралгидрата. Готовят раствор так же, как смесь Берлезе.

Реагент Хойера имеет следующий состав: 50 г гуммиарабика, 50 мл дистиллированной воды, 30 мл глицерина и 125 г хлоралгидрата. Для приготовления этой среды действительны указания по получению смеси Берлезе.

Поливиниллактофенол готовят путем добавления поливинилового спирта к нагретой дистиллированной воде при постоянном помешивании до образования сиропообразного раствора. Через несколько часов раствор становится прозрачным (при необходимости его вновь подогревают на водяной бане). После охлаждения к 5 частям поливинилового раствора прибавляют по 2 части фенола и молочной кислоты. Эту среду также хранят в склянках с винтовыми колпачками.

Поместив клещей на предметном стекле в одну из описанных сред, осторожно накладывают покровное стекло. Полученный препарат рекомендуется прогреть в течение 2 ч на плитке или в термостате примерно до 60 °С. При этом происходит дальнейшее осветление клещей и распрямление поджатых ножек.

Примечание. Во всех водорастворимых средах содержится около 50% летучего растворителя. Поэтому даже при тщательном хранении постоянные препараты со временем могут сильно высохнуть. Для замедления этого процесса через полгода после приготовления препаратов покровные стекла следует обвести специальным лаком.

Постоянные препараты насекомых. Если приготовление препаратов клещей — за исключением их осветления — большей частью происходит без дорогостоящих предварительных процедур, то для насекомых, которые, как правило, обладают более хитинизированным покровом, чаще всего необходима мацерация, а иногда и обезжиривание.

Мацерация служит для размягчения мягких тканей, в первую очередь мышц, и для омыления жиров. В качестве мацерирующих веществ пригодны растворы щелочей. Слабые щелочи (5— 10%) мацерируют сильнее, однако гораздо интенсивнее воздействуют на хитин, чем концентрированные щелочи (20—30%-ные). Поэтому последние следует рекомендовать для нежных насекомых, например тлей. Чтобы ускорить мацерацию, можно также нагреть щелочь до 60 °С или же довести ее до точки кипения (медленно!). Однако при этом следует учитывать частое выцветание животных, что у темноокрашенных трипсов нередко даже желательно.

Тлей перед мацерацией рекомендуется обезжирить с помощью смеси 96%-ного спирта и четыреххлористого углерода (1:1). Насекомых оставляют в этой смеси на 2—4 дня, меняя ее 2—3 раза, затем ополаскивают 80%-ным спиртом и мацерируют в калийной щелочи.

Мацерированных насекомых нужно перенести в дистиллированную воду, чтобы удалить щелочь и омылившееся содержимое тела. Для ускорения процесса диффузии насекомых можно надрезать по бокам или проколоть тонкими иглами. Дальнейшая обработка зависит от выбора заключающей среды.

Если для приготовления постоянных препаратов выбирают водорастворимые камедистые вещества, входящие в состав смеси Берлезе, раствора Фора или реагента Хойера, то насекомых переносят из дистиллированной воды на 5—10 мин в разведенную молочную кислоту или разведенный глицерин, а затем погружают на предметном стекле в заключающую среду. Приготовление препарата заканчивается осторожным наложением покровного стекла.

Если же в качестве заключающей среды используют водонерастворимые смолистые вещества, например канадский или нейтральный бальзам, то в этом случае прежде всего необходимо провести обезвоживание объекта. С этой целью насекомых последовательно помещают в 50%-, 70%-, 80%-ный и абсолютный спирт каждый раз на 1—2 часа, затем быстро опускают в промежуточную среду (ксилол или гвоздичное масло) и наконец погружают в каплю канадского или нейтрального бальзама на предметном стекле и накладывают покровное стекло. Следует отметить, что насекомых, хранившихся в 70%-ном спирте, перед погружением в бальзам обрабатывают только 80%-ным и абсолютным спиртом и ксилолом или гвоздичным маслом.

Примечание. Приготовление микроскопических препаратов с применением водорастворимых камедистых сред (смесь Берлезе, раствор Фора, реагент Хойера) обладает большим преимуществом: насекомых можно перевести в заключающую среду живыми, из разведенной молочной кислоты, глицерина или из 80%-ного спирта без предварительной дорогостоящей обработки. Недостатком же метода является сморщивание объектов, постепенно развивающееся вследствие испарения летучих компонентов среды. В результате качество препаратов ухудшается.

Относительно высокие затраты на мацерацию, обезжиривание, обезвоживание при применении водонерастворимых смолистых сред (канадский или нейтральный бальзам) уравновешиваются почти неограниченной стойкостью постоянных препаратов. Поэтому в тех случаях, когда увеличение расходов на приготовление препаратов возможно, следует отдавать предпочтение заливке насекомых канадским или нейтральным бальзамом.

Этикетирование и хранение постоянных препаратов. Постоянные препараты лишь тогда выполняют свою роль, когда они правильно оформлены. Для этого обычно используют бумажные этикетки, наклеивая их с одной или с обеих сторон на предметное стекло. Наклеивать этикетки следует тщательно, так как без надписи объект теряет научное значение.

На этикетках должны быть приведены следующие данные: точное видовое наименование объекта, символ пола, фамилия того, кто определил насекомое, вид и дата определения. Рекомендуется также приводить дополнительные сведения: наименование растения-хозяина, место отлова, заключающую среду и дату приготовления препарата.

Во время, высушивания, длящегося несколько недель, постоянные препараты обязательно должны храниться в горизонтальном положении и в пыленепроницаемом месте. Для этого пригодны специальные папки на 20 препаратов или коробки на 50 и 100 препаратов. В коробках постоянные препараты оставляют на длительное хранение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Препараты клещей под микроскопом

К.Н. ПУСТОВАЯ 1 , Г.А. ПЬЯВЧЕНКО 1,2 , М.В. АРИСОВ 3 , В.И. НОЗДРИН 1

1 – АО «Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды»», Балашиха, Московская область, Россия;

2 – ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет) Минздрава России, Москва, Россия;

3 – ВНИИП — филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, Москва, Россия;

Резюме

Цель исследования — изучить акарицидное действие препарата Д-18 (АО «Ретиноиды», Россия) на клещах рода Demodex в исследовании in vitro.

Материал и методы. Исследовали содержимое соскобов кожи сально-волосяных комплексов у 10 здоровых добровольцев, взятое с крыльев носа, на наличие клещей рода Demodex. Критерием отбора клещей в экспериментальные группы (по 5 от каждого добровольца, общее число паразитов в группе — 50 особей) стала их выраженная двигательная активность. Все паразиты принадлежали к виду Demodex folliculorum. Выделенных клещей на предметном стекле помещали в раствор глицерина и в зависимости от группы исследования вплотную окружали акарицидным препаратом, его мазевой основой или препаратом сравнения — ивермектином 1%. Под микроскопом каждые 30 мин от начала исследования оценивали двигательную активность клещей до момента гибели, которую констатировали по отсутствию признаков движения.

Выводы. Акарицидная мазь и препарат сравнения (ивермектин 1%) обладают в равной степени выраженным акарицидным эффектом в отношении клещей вида Demodex folliculorum в исследовании in vitro.

Ключевые слова: акарицидный препарат, клещи Demodex, исследование in vitro, демодекоз, ивермектин.

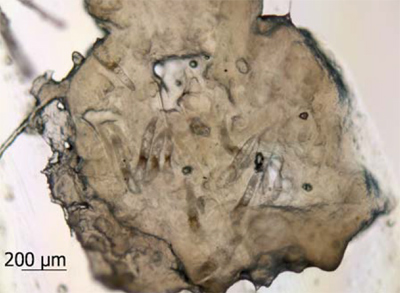

Рис. 1. Клещи рода Demodex в секрете сальной железы, полученные при соскобе

Рис. 2a. Микрофотографии клещей: в основе препарата

Рис. 2b. Микрофотографии клещей: в препарате Д-18

Рис. 2c. Микрофотографии клещей: в препарате сравнения, содержащем ивермектин 1%

В настоящее время на российском рынке отсутствуют акарицидные препараты отечественного производства, у которых в инструкции по медицинскому применению был бы отмечен противопаразитарный эффект в отношении клещей рода Demodex, что вызывает острую необходимость разработки такого лекарства. В доклиническом исследовании эффективности нового лекарственного препарата изучали его специфическую активность в отношении паразитирующих в коже человека клещей рода Demodex. В норме клещи обитают в устьях сальных желез и волосяных фолликулах, являются сапрофитами, однако вследствие нарушения местного иммунитета (предположительно) могут становиться паразитами. На рис. 1 изображены клещи в скоплении кожного сала.

Цель исследования — изучение акарицидного действия препарата Д-18 (АО «Ретиноиды», Россия) в отношении клещей рода Demodex в эксперименте in vitro. В задачи работы входили:

- изучение акарицидного действия препарата Д-18 (АО «Ретиноиды», Россия);

- сравнительный анализ действия нового средства с акарицидным действием и препарата, содержащего ивермектин 1%.

Материал и методы

Тестируемый препарат был предоставлен АО «Ретиноиды» в металлических тубах по 35 г. Тубы хранили в холодильнике (температурный интервал: +2—4 °C) в провизорской комнате с ограниченным доступом и контролируемыми условиями среды [1, 2]. По окончании исследования неиспользованные остатки препарата утилизировали. В работе участвовали 10 здоровых добровольцев в возрасте от 30 до 75 лет, у которых в утренние часы с помощью шпателя с крыльев носа выполняли забор содержимого сально-волосяных комплексов. Под микроскопом выделяли взрослых особей клещей и помещали в 50% водный раствор глицерина, после чего подтверждали их видовую принадлежность. Для эксперимента отбирали особей с выраженной двигательной активностью тела, конечностей и ротового аппарата. Взятие соскоба повторяли через 1 нед во всех экспериментальных группах. Выделенных клещей препаровальной иглой перемещали из капли раствора глицерина на левую половину стекла и в зависимости от группы исследования вплотную окружали препаратом Д-18, его мазевой основой или препаратом сравнения с 1% ивермектином (рис. 2). В каждой группе наблюдали за 5 клещами, полученными от одного добровольца. Таким образом, количество изучаемых паразитов в группе из 10 человек составило 50 особей.

Специфическую акарицидную активность мази в сравнении с препаратом со сходным действием изучали в соответствии с ранее опубликованной методикой [3]. Под микроскопом каждые 30 мин с момента окружения препаратами оценивали двигательную активность тела, конечностей и ротового аппарата клещей. Гибель констатировали по отсутствию признаков движения. Микроскопическое исследование проводили на световом микроскопе Axioskop 2 с камерой AxioCam и программным обеспечением AxioVision («Carl Zeiss», Германия).

Для оценки среднего времени гибели клещей рода Demodex применяли методы описательной статистики: подсчитывали среднее значение (M) и стандартную ошибку среднего (SE), которые представляли в итоговой таблице. Для определения достоверности межгрупповых различий данные проанализировали параметрическими или непараметрическими критериями в зависимости от типа распределения количественных данных. Анализ выполняли и усредняли для каждого добровольца отдельно, после чего усредняли для всех 10 человек, что позволило учесть ошибку с поправкой на индивидуальные особенности добровольцев. Таким образом, в знаменателе вычисляемой ошибки за число значений принимали 10 (число добровольцев), а не 50 (суммарное количество клещей в каждой группе, полученное от 10 человек). При определении нормальности распределения использовали критерий Колмогорова—Смирнова, согласно которому во всех случаях распределение величин было нормальным; это позволило применить для оценки достоверности различий между группами t-критерий Стьюдента. Расчеты проводили с использованием программного обеспечения Microsoft Excel. Различия определяли при уровне значимости в 5% [4, 5].

Результаты

Результаты исследования акарицидного действия препарата Д-18, его основы и препарата сравнения (ивермектин 1%) на клещах рода Demodex представлены в таблице.

Отмечено акарицидное действие препарата Д-18, сопоставимое по времени гибели клещей с результатами, полученными для препарата сравнения (ивермектин 1%); статистически значимые различия между этими экспериментальными группами не обнаружены.

Отсутствие различий между изучаемыми признаками мази Д-18 и препарата сравнения (ивермектин 1%) свидетельствует о равноценном выраженном акарицидном эффекте при применении препаратов.

Обсуждение

Клещи рода Demodex являются сапрофитами кожи человека, однако существуют причины, способствующие их переходу в патогенную форму. Так, воздействие высоких температур, ультрафиолетовое излучение, неблагоприятные бытовые и рабочие условия относят к внешним причинам; изменения в иммунной системе человека, связанные с заболеваниями нервной, сосудистой, гормональной систем, желудочно-кишечного тракта, нарушение функций обменных процессов — к внутренним [6]. Осложнение демодекозом является седьмым по частоте среди кожных заболеваний и составляет 2—5%, его частота у пациентов с розацеа — 88,7%, у лиц с папуло-пустулезными дерматозами — 10,5%, а с периоральным дерматитом — 58,8% [7—10]. По данным литературы [11, 12], демодекоз может быть как самостоятельным первичным процессом, так и сопровождать такие заболевания, как акнеформные дерматозы, фолликулиты, себорейный дерматит и т.д.

| Добровольцы | Воздействие | |||

|---|---|---|---|---|

| интактные | основа | Д-18 | ивермектин 1% | |

| М., 75 лет | 7,3 | 6,9 | 2,6 | 1,6 |

| К., 52 года | 7,6 | 7,2 | 3,0 | 2,8 |

| С., 48 лет | 7,5 | 7,8 | 2,7 | 1,9 |

| Н., 44 года | 7,2 | 7,0 | 2,3 | 1,8 |

| Б., 41 год | 7,7 | 7,7 | 2,3 | 2,3 |

| Д., 37 лет | 7,1 | 7,5 | 2,4 | 1,8 |

| С., 37 лет | 7,6 | 7,6 | 2,0 | 1,9 |

| Н., 35 лет | 7,8 | 7,6 | 2,4 | 1,8 |

| К., 33 года | 7,9 | 7,7 | 2,3 | 2,6 |

| А., 30 лет | 7,6 | 7,0 | 2,4 | 2,6 |

| M±SE | 7,5±0,1 | 7,4±0,1 | 2,4 * ±0,1 | 2,1 * ±0,1 |

Примечание. * — p≤0,05 — достоверность различия изучаемого признака в сравнении с интактными клещами и клещами, окруженными основой препарата.

В 2010 г. R. Segal и соавт. [13] предложили в качестве диагностического инструмента использовать дерматоскоп, позволяющий увидеть клещей на поверхности кожного покрова. К бескровным методам исследования также относят стандартизированную биопсию поверхности кожи с дальнейшим изучением материала с помощью световой или электронной микроскопии [14—16]. Другие атравматичные методы исследования включают применение оптической когерентной томографии, позволяющей в режиме реального времени оценить состояние кожи пациентов в двух проекциях, и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии поверхностных слоев кожи in vivo, с помощью которой можно получить объемное четырехмерное изображение [9, 13]. Преимуществами методов являются неинвазивность и комфорт пациента, а также их высокая информативность. Применение этих методов позволяет подтвердить эффективность лечения согласно имеющимся диагностическим критериям, а также выполнить подбор и свое временную корректировку врачебных назначений. В настоящее время терапию демодекоза проводят поэтапно, системно с включением противовоспалительных, антибактериальных, десенсибилизирующих и прочих препаратов, а также профилактических мероприятий [17].

Сложившиеся эмпирические представления о лечении демодекоза не в полной мере учитывают возможность этиологической терапии препаратами с акарицидным эффектом как в качестве монокомпонентной, так и в составе комплексной терапии. Это связано с тем, что в развитии данного заболевания могут играть роль не только нарушение функции гистогематических барьеров, но и проникновение продуктов жизнедеятельности паразитов в систему местной микроциркуляции крови. Снижение локальной иммунорезистентности обусловливает увеличение количества паразитов и возрастание их активности. Это в свою очередь может стать причиной скопления токсических веществ в сосудах микроциркуляции кожи, что снижает их эластичность, увеличивает проницаемость эндотелия и расширение сосудистой сети. Возникает местный ангионевротический отек, визуально выглядящий как розацеа. Поскольку этиология и патогенез демодекоза мало изучены, следует учитывать антипаразитарный эффект и нормализацию регуляции сосудистого компонента гистогематического барьера в качестве подходов к лечению.

В данном исследовании показан акарицидный эффект от применения препарата Д-18 и его компонентов, а также препарата сравнения (действующее вещество — ивермектин 1%) в эксперименте in vitro на клещах рода Demodex. Представленный на рынке препарат, содержащий ивермектин 1%, имеет такие противопоказания, как индивидуальная непереносимость, беременность, лактация, возраст до 18 лет, а также ряд побочных эффектов, таких как жжение, раздражение, зуд, сухость кожи, контактный и аллергический дерматит. Препарат ограничен в применении у пациентов с патологией печени.

По данным доклинических исследований, проведенных в компании АО «Ретиноиды», экспериментальный препарат Д-18 имеет низкую степень токсичности, что свидетельствует о его большей безопасности.

Заключение

В связи с предполагаемым включением в МКБ11 нового заболевания, вызванного клещами Demodex, актуальной задачей становится создание отечественного препарата с акарицидным эффектом в отношении вышеуказанных паразитов. Результаты настоящего исследования состава Д-18 in vitro продемонстрировали его выраженный противопаразитарный эффект в сравнении с имеющимся на рынке аналогом. Таким образом, концепция импортозамещения, проводимая в Российской Федерации, позволит реализовать создание нового конкурентоспособного отечественного лекарственного средства Д-18, обладающего акарицидным действием.

Д-18 и препарат сравнения (ивермектин 1%) вызывают гибель клещей рода Demodex через 2—2,5 ч от начала исследования. Статистически значимые различия в этих группах по отсутствию двигательной активности клещей в условиях настоящего эксперимента не выявлены.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Источник