- Окончание монголо-татарского ига на Руси: история, дата и интересные факты. Как жила Русь под монголо-татарским игом

- Монгольское войско

- Первая встреча

- Вторжение

- Юго-Западная Русь

- Русь под игом

- Русские князья и Золотая Орда

- Возвышение Москвы

- Иван Калита и «тишина великая»

- Дмитрий Донской

- Укрепление Руси

- Конец татаро-монгольского ига на Руси

- Значение падения ига

- Как Русь свергала Иго

- Стояние на Угре: как закончилось татаро-монгольское иго

- Оскорбление

- Женское участие

- Нерешительность

- Почему не помог польский король?

- Споры о месте и времени

Окончание монголо-татарского ига на Руси: история, дата и интересные факты. Как жила Русь под монголо-татарским игом

Русь под монголо-татарским игом существовала крайне унизительно. Она полностью была подчинена и политически, и экономически. Поэтому окончание монголо-татарского ига на Руси, дата стояния на реке Угре – 1480 год, воспринимается как важнейшее событие в нашей истории. Хотя Русь и стала политически независимой, но уплата дани в меньшем размере продолжалась вплоть до петровских времен. Полное окончание монголо-татарского ига – год 1700-й, когда Петр Великий отменил выплаты Крымским ханам.

Монгольское войско

В XII веке монгольские кочевники объединились под властью жестокого и хитрого правителя Темучина. Все помехи к неограниченной власти он беспощадно подавлял и создал уникальное войско, которое одерживало победу за победой. Он, создавая великую империю, был назван своей знатью Чингисханом.

Первая встреча

20 или 30 тысяч было воинов в монгольской армии, точно не установлено. Ими руководили Джебе и Субедей. Они остановились у Днепра. А в это время половецкий хан Хотян уговаривал галичского князя Мстислава Удалого выступить против нашествия страшной конницы. К нему присоединились Мстислав Киевский и Мстислав Черниговский. По разным источникам, общее русское войско насчитывало от 10 до 100 тысяч человек. Военный совет состоялся на берегах реки Калки. Единый план не был выработан. Мстислав Удалой выступил один. Его поддерживали только остатки половцев, но в ходе сражения они бежали. Не поддержавшие Галицкого князья все равно должны были сражаться с напавшими на их укрепленный лагерь монголами.

Вторжение

Внук Чингисхана Батый с огромным полумиллионным войском, завоевав Волжскую Булгарию на востоке и половецкие земли на юге, подошел к русским княжествам в декабре 1237 года. Его тактика состояла не в том, чтобы дать большое сражение, а в нападении на отдельные отряды, разбивая всех поодиночке. Подойдя к южным границам Рязанского княжества, татары ультимативно потребовали от него дань: десятую часть коней, людей и князей. В Рязани едва набиралось три тысячи воинов. Они послали за помощью во Владимир, но помощь не пришла. После шести дней осады Рязань была взята.

Юго-Западная Русь

Ей пришел черед в 1239 году. Переяславль, Черниговское княжество, Киев, Владимир-Волынский, Галич – все разгромлено, не говоря уж о городах поменьше и деревнях и селах. И как еще далеко окончание монголо-татарского ига! Сколько ужаса и разрушений принесло его начало. Монголы вышли в Далмацию и Хорватию. Западная Европа задрожала.

Русь под игом

Кто больше всего пострадал от нашествия монголов? Крестьяне? Да, монголы их не щадили. Но они могли спрятаться в лесах. Горожане? Конечно. На Руси было 74 города, и 49 из них были уничтожены Батыем, причем 14 так никогда и не восстановились. Ремесленников превращали в рабов и вывозили. Не стало преемственности умений в ремеслах, и ремесло пришло в упадок. Разучились лить посуду из стекла, варить стекло для изготовления окон, не стало многоцветной керамики и украшений с перегородчатой эмалью. Исчезли каменщики и резчики, и на 50 лет приостановилось строительство из камня. Но тяжелее всех пришлось тем, кто с оружием в руках отражал нападение, – феодалам и дружинникам. Из 12 рязанских князей в живых осталось трое, из 3 ростовских – один, из 9 суздальских – 4. А потери в дружинах никто и не подсчитал. А их было не меньше. Профессионалов в воинской службе сменили другие люди, которые привыкли, что ими помыкают. Вот и стали князья обладать всей полнотой власти. Этот процесс впоследствии, когда наступит окончание монголо-татарского ига, углубится и приведет к неограниченной власти монарха.

Русские князья и Золотая Орда

После 1242 года Русь попала под полный политический и экономический гнет ордынцев. Чтобы князь мог по закону наследовать свой престол, он должен был ехать с подарками к «вольному царю», как называли наши князья ханов, в столицу Орды. Находиться там доводилось довольно продолжительное время. Хан медленно рассматривал нижайшие просьбы. Вся процедура превращалась в цепь унижений, и после долгих размышлений, иногда многомесячных, хан давал «ярлык», то есть разрешение на княжение. Так, один из наших князей, приехав к Батыю, назвался холопом, чтобы удержать свои владения.

Возвышение Москвы

Кровавые распри русских князей между собой привели к тому, что период с 1275 по 1300 год на Русь 15 раз приходили монгольские войска. Из усобиц многие княжества вышли ослабленными, из них люди убегали в более спокойные места. Таким тихим княжеством оказалось маленькое Московское. Оно досталось в удел младшему сыну Александра Невского Даниилу. Он княжил с 15 лет и вел осторожную политику, стараясь не ссориться с соседями, ибо был слишком слаб. И Орда не обращала на него пристального внимания. Таким образом, был дан толчок к развитию торговли и обогащению в этом уделе.

Иван Калита и «тишина великая»

Четвертый сын князя Даниила, казалось, не имел никаких шансов на московский престол. Но его старшие братья умерли, и он начал княжить в Москве. Волею судеб он стал еще и великим князем Владимирским. При нем и его сыновьях прекратились набеги монголов на русские земли. Богатела Москва и люди в ней. Росли города, увеличивалось их население. В Северо-Восточной Руси выросло целое поколение, которое перестало дрожать при упоминании о монголах. Это приближало окончание монголо-татарского ига на Руси.

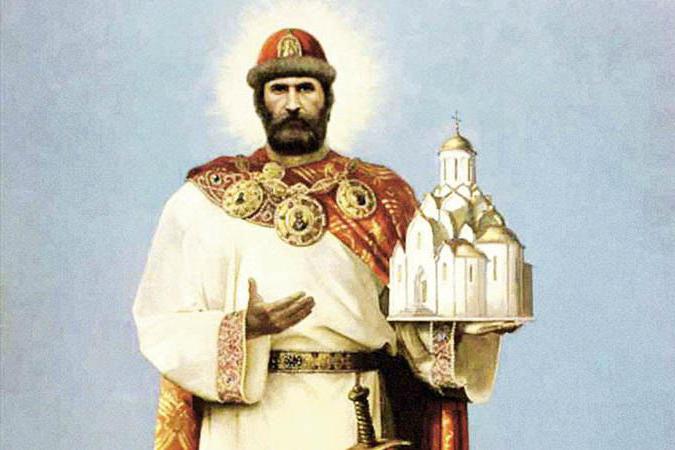

Дмитрий Донской

Москва к рождению князя Дмитрия Ивановича в 1350 году уже превращается в центр политической, культурной и религиозной жизни северо-востока. Внук Ивана Калиты прожил недолгую, 39 лет, но яркую жизнь. Он провел её в сражениях, но сейчас важно остановиться на великой битве с Мамаем, которая состоялась в 1380 г. на реке Непрядве. К этому времени князь Дмитрий разгромил карательный монгольский отряд между Рязанью и Коломной. Мамай стал готовить новый поход на Русь. Дмитрий, узнав об этом, в свою очередь стал собирать силы для отпора. Не все князья откликнулись на его призыв. Князю пришлось обратиться за помощью к Сергию Радонежскому, чтобы собрать народное ополчение. И получив благословление святого старца и двух иноков, он в конце лета собрал ополчение и двинулся навстречу огромному войску Мамая.

Укрепление Руси

Москва стала центром объединения русских земель, но далеко не все князья соглашались принять этот факт. Сын Дмитрия, Василий I, правил долго, 36 лет, и сравнительно спокойно. Он отстаивал русские земли от посягательств литовцев, присоединил Суздальское и Нижегородское княжество. Орда слабела, и с ней считались все меньше и меньше. Василий за свою жизнь только дважды посетил Орду. Но и внутри Руси не было единства. Без конца вспыхивали мятежи. Даже на свадьбе князя Василия II вспыхнул скандал. На одном из гостей был надет золотой пояс Дмитрия Донского. Когда об этом узнала невеста, то публично сорвала его, нанеся оскорбление. Но пояс не был просто драгоценностью. Он был символом великокняжеской власти. Во время княжения Василия II (1425–1453) шли феодальные войны. Московского князя захватили, ослепили, изранили при этом все лицо и всю последующую жизнь он носил на лице повязку и получил прозвище «Темный». Однако этот волевой князь был освобожден, и его соправителем стал малолетний Иван, который после смерти своего отца станет освободителем страны и получит прозвище Великий.

Конец татаро-монгольского ига на Руси

В 1462 году на московский престол вступил законный правитель Иван III , который станет преобразователем и реформатором. Он осторожно и осмотрительно объединял русские земли. Он присоединил Тверь, Ростов, Ярославль, Пермь и даже строптивый Новгород признал его государем. Он сделал гербом двуглавого византийского орла, начал строить Кремль. Именно таким мы его и знаем. С 1476 г. Иван III прекратил платить Орде дань. Красивая, но неправдивая легенда рассказывает, как это произошло. Приняв Ордынское посольство, великий князь растоптал басму и отправил в Орду предупреждение, что с ними такое же случится, если не оставят в покое его страну. Разъяренный хан Ахмед, собрав большое войско, двинулся на Москву, желая ее покарать за непослушание. Примерно в 150 км от Москвы у реки Угры на калужских землях осенью стали напротив два войска. Русское возглавлял сын Василия, Иван Молодой.

Значение падения ига

Надолго приостановив политическое, экономическое и культурное развитие Руси, иго задвинуло страну на задворки европейской истории. Когда в Западной Европе начинался и расцветал Ренессанс во всех областях, когда складывались национальные самосознания народов, когда страны богатели и расцветали торговлей, отправляли корабельный флот в поисках новых земель, на Руси стояла тьма. Колумб уже в 1492 году открыл Америку. Для Европейцев Земля разрасталась стремительно. Для нас окончание монголо-татарского ига на Руси ознаменовало возможность выйти из узких средневековых рамок, изменить законы, произвести реформу в армии, строить города и осваивать новые земли. А если коротко, то Русь обрела независимость и стала называться Россией.

Источник

Как Русь свергала Иго

Мы продолжаем полюбившийся многим цикл бесед с Романом Петровичем Храпачевским , историком-востоковедом, переводчиком китайских источников на русский язык. Говорим мы о том, чего по мнению ряда наших читателей «не было». А именно, об Иге, которое над Русью довлело. Сегодня как раз о том, как избавились от него.

– Что помогло Руси избавиться от ига?

Время и неизбежные процессы изменений. На Руси шла консолидация связей между княжествами, выделялся их гегемон, обеспечивающий все более тесные и безопасные экономические связи между ними. Отсюда следовало неизбежное усиление их всех – русские города богатели на торговле между княжествами и остальным миром, они бурно строились (тут можно обратить внимание на рост каменного строительства, в частности первого «белокаменного» Кремля в Москве), улучшались техники земледелия и промыслов, а численность населения росла по всей Руси.

В свою очередь, в Орде шел обратный процесс – усиления политической раздробленности и все большего обособления городской и оседлой части золотоордынской цивилизации от ее кочевой составляющей.

В середине XIV в. на эти процессы еще и наложились случившиеся одновременно два шока: внутреннего, т.е. династического кризиса (уничтожение ханом Бердибеком всех возможных претендентов на трон из своего же рода и последующее убийство его самого), и внешнего, т.е. эпидемии чумы, пришедшей с Ближнего Востока. Таким образом, в 1360-х годах состоялся, так сказать, «идеальный шторм», названный в русских летописях «великой замятней».

Из него Орда вышла фактически расколотой на несколько частей и значительно ослабленной. Поэтому впервые Русь в лице ее Северо-Востока, т.е. в первую очередь Великого княжества Владимирского, где был гегемоном князь Московский, смогла уже бросить прямой вызов одной из обособившихся частей Золотой Орды. Я имею в виду сражения на Воже и на Куликовом поле соединенного войска Северо-Восточной Руси с войском той части Золотой Орды, которой правил темник Мамай (вопреки расхожему стереотипу, Мамай не был ханом). Хотя приход из-за Волги войск Тохтамыша, консолидировавшего под своей властью заволжские владения Золотой Орды, на некоторое время вернул ее власть над русскими землям. Но даже и Тохтамыш, сжегший Москву в 1382 г., уже на следующий год признал князя Дмитрия Донского наследственным великим князем Владимирским, тем самым сделав потомков Ивана Калиты династией правителей главного княжества Северо-Восточной Руси.

Восстановленная ордынская власть в своей полноте длилась недолго – нашествие Тимура в 1395 г., разгромившего не только войска Тохтамыша, но и почти все города Золотой Орды, стало последним ударом, сломившим остатки прежней мощи улуса Джучи. С этого времени фактическая власть Орды над Северо-Восточной Русью прекратилась, она теперь держалась только на согласии самих русских князей с таким положением дел, когда хан был арбитром их споров. За это им выплачивался «выход», причем его величина стала символической по сравнению в той, что была установлена при Батые. Если бы не почти 30 лет так называемой «феодальной войны» между членами династии Калитичей в 1430-х – 1450-х гг., то и эта власть могла быть свергнута раньше. Но преодоление последствий династической войны потребовало несколько десятилетий.

И только после этого, великий князь Московский и Владимирский Иван III осуществил последний шаг перед окончанием «ига», т.е. подчинил себе оставшиеся княжества и земли Северо-Восточной Руси. И вот уже его держава убрала оставшиеся рудименты власти Орды, которая к тому же оставалась в значительно урезанном размере – например отпавшее Крымское ханство было к тому же союзником Руси против самого большого осколка Золотой Орды, т.е. Большой Орды, она же «Ахматова Орда» русских летописей. Вот с победой над этой «Большой Ордой» и окончилась история «ига». Таковы вкратце основные вехи процесса освобождения от монголо-татарского ига.

Источник

Стояние на Угре: как закончилось татаро-монгольское иго

Поздней осенью 1480 года закончилось Великое стояние на Угре. Считается, что после этого на Руси не стало монголо-татарского ига.

Оскорбление

Конфликт великого князя Московского Ивана III с ханом Большой Орды Ахматом возник, по одной версии, из-за неуплаты дани. Но ряд историков считают, что Ахмат дань получил, но пошёл на Москву потому, что не дождался личного присутствия Ивана III, который должен был получить ярлык на великое княжение. Тем самым князь не признал авторитет и власть хана.

Особо должно было оскорбить Ахмата то, что, когда он отправил в Москву послов просить дани и оброков за прошлые годы, великий князь опять не проявил должного уважения. В «Казанской истории» написано даже так: «великий же князь не испугался. взяв басму, плюнул, сломал, бросил наземь и растоптал ногами своими». Конечно, такое поведение великого князя трудно представить, но отказ признать власть Ахмата последовал.

Подтверждение гордости хана есть и в другом эпизоде. На «Угорщине» Ахмат, который находился не в лучшей стратегической позиции, требовал, чтобы Иван III сам приехал в ордынскую ставку и стал у стремени владыки, дожидаясь принятия решения.

Женское участие

А вот Ивана Васильевича заботила собственная семья. Его жену народ недолюбливал. Запаниковав, князь в первую очередь спасает жену: «великую княгиню Софию (римлянку, как выражаются летописцы), Иоанн послал вместе с казною на Белоозеро, давши наказ ехать далее к морю и океану, если хан перейдет Оку», — писал историк Сергей Соловьев. Однако её возвращению с Белоозера в народе не радовались: «великая княгиня Софья бегала от Татар на Белоозеро, а не гонял никто же».

Братья, Андрей Галицкий и Борис Волоцкий, подняли мятеж, требуя поделить наследство умершего брата — князя Юрия. Только когда этот конфликт был улажен, не без помощи матери, Иван III мог продолжать борьбу с Ордой. Вообще, «женское участие» в стоянии на Угре велико. Если верить Татищеву, то именно Софья уговорила Ивана III принять историческое решение. Победу в Стоянии также приписывают заступничеству Богородицы.

Кстати, размер требуемой дани был относительно невысок — 140 000 алтын. Хан Тохтамыш за век до этого собрал с Владимирского княжества около почти в 20 раз больше.

Не экономили и при планировании обороны. Иван Васильевич дал указ жечь посады. Жителей переселили внутрь крепостных стен.

Есть версия, что князь попросту откупился от хана после Стояния: одну часть денег выплатил на Угре, вторую — после отступления. За Окой Андрей Меньшой, брат Ивана III, не нападал на татар, а отдал «выход».

Нерешительность

Великий князь от активных действий он отказывался. Впоследствии потомки одобрили его оборонительную позицию. А вот у некоторых современников мнение было иное.

При известии о приближении Ахмата, он запаниковал. Народ, согласно летописи, обвинял князя в том, что тот подвергает всех опасности своей нерешительностью. Опасаясь покушений, Иван уехал в Красное сельцо. Его наследник, Иван Молодой, находился в это время при войске, игнорируя просьбы и грамоты отца с требованием покинуть армию.

Великий князь выехал всё же по направлению к Угре в начале октября, но до основных сил не добрался. В городе Кременец он дождался примирившихся с ним братьев. А в это время на Угре шли бои.

Почему не помог польский король?

Главный союзник Ахмат-хана, великий литовский князь и польский король Казимир IV , на помощь так и не пришел. Возникает вопрос: почему?[

Одни пишут о том, что король был озабочен нападением крымского хана Мепгли-Гирея. Другие указывают на внутренние усобийцы в земле литовской — «заговор князей». «Русские элементы», недовольные королем, искали поддержки у Москвы, хотели воссоединения с русскими княжествами. Есть и такое мнение, что король сам не хотел конфликтов с Русью. Крымский хан был ему не страшен: посол с середины октября вел в Литве переговоры.

Гордый, но неосторожный Ахмат вернулся в степь с добычей, разорив земли бывшего союзника, и остался зимовать в устье Донца. Там сибирский хан Ивак через три месяца после «Угорщины» собственноручно убил противника во сне. В Москву был отправлен посол объявить о кончине последнего правителя Большой Орды. Историк Сергей Соловьев пишет об этом так: «Последний грозный для Москвы хан Золотой Орды погиб от одного из потомков Чингисхановых; у него остались сыновья, которым также суждено было погибнуть от татарского оружия».И замерзающий хан Ахмат, дождавшись морозов, а не подкрепления, писал Ивану III: «А нынеча если от берега пошол, потому что у меня люди без одеж, а кони без попон. А минет сердце зимы девяносто дней, и аз опять на тебя буду, а пить ти у меня вода мутная».[

Вероятно, потомки всё же остались: Анна Горенко считала Ахмата своим предком по материнской линии и, став поэтессой, взяла псевдоним — Ахматова.

Споры о месте и времени

Не известна и точная дата прихода Ахамата на Угру. Книги и летописи сходятся в одном: случилось это не ранее начала октября. Владимирская летопись, например, точна вплоть до часа: «прииде на Угру октября в 8 день, в неделю, в 1 час дня». В Вологодско-Пермской летописи написано: «прочь царь пошол от Угры в четверг, канун Михайлову дни» (7 ноября).Историки спорят о том, где же на Угре было Стояние. Называют и район под Опаковым городищем, и село Городец, и место слияния Угры с Окой. «К устью Угры вдоль ее правого, «литовского» берега тянулась сухопутная дорога из Вязьмы, по которой ожидалась литовская помощь и которую ордынцы могли использовать для маневров. Даже в середине XIX в. Российский генеральный штаб рекомендовал эту дорогу для передвижения войск от Вязьмы к Калуге», — пишет историк Вадим Каргалов.

Источник