- Монголо-татарское иго на Руси: годы, события, последствия

- Начало монголо-татарского ига

- Что такое «иго»

- Кто такие «монголо-татары»

- Годы ордынского владычества

- Свержение монголо-татарского ига

- Последствия монголо-татарского нашествия

- Победа без сражения: как русские избавились от ордынской зависимости

- «Стояние на Угре» и конец ордынского владычества на Руси

Монголо-татарское иго на Руси: годы, события, последствия

Расскажем, как и почему Русь попала в зависимость от Золотой орды, почему Куликовская битва стала легендой и кто всё-таки совершил нашествие на русские земли — татары или монголы.

Начало монголо-татарского ига

Первые столкновения между Золотой Ордой и Русью начались в начале XIII века — вскоре после появления монголов на Восточно-Европейской равнине.

Ведомые внуком великого Чингисхана, хана Бату (или Батыя, как называли его русские), монголы стремились захватить или уничтожить всё на своём пути. Русские князья понимали, что рано или поздно придёт очередь их земель, и решили нанести удар первыми.

В 1223 году русские войска вместе с половецкими кочевниками попытались остановить Батыя в Приазовье, на реке Калка, но проиграли. Причём со стороны монгольского войска это была лишь разведка. В последующие 14 лет монголы всё ближе подходили к русским границам, подчиняя соседние народы.

Масштабное нашествие монголо-татар на Русь началось в 1237 году. Один за другим пали русские города — Рязань, Коломна, Москва. Монголов не остановили даже русские морозы: зимой 1328 года были захвачены Владимир, Тверь и Торжок.

Несколько княжеств объединились, чтобы дать отпор кочевникам, но были разбиты на реке Сить. Весной того же года, после героического семинедельного сопротивления пал город Козельск — он был полностью разрушен, а жители убиты.

В 1240 году пал Киев — столица русских земель и самый укреплённый город. Большинство оставшихся в живых князей склонились перед Батыем и обязались платить монголам дань. Вассальная зависимость Руси от Золотой орды длилась более двух веков и вошла в историю под названием «монголо-татарское иго».

Что такое «иго»

Слово «иго» происходит от латинского iugum, обозначавшего сначала упряжь для скота, а затем ставшего синонимом рабства.

Впервые его использовал польский хронист Ян Длугош в 1479 году, в самом конце монгольского владычества на Руси — так он перевёл слова «плененье» и «насилье» из русских летописей. В русских источниках «иго» появляется с 1674 года.

Учите историю вместе с домашней онлайн-школой «Фоксфорда»! По промокоду HISTORY62021 вы получите бесплатный доступ к курсу истории 6 класса, в котором изучается тема Золотой орды!

Кто такие «монголо-татары»

В русских и европейских летописях монгольские завоеватели называются татарами. Это название имеет китайские корни, где словом «тар-тар» именовали все кочевые племена к северу от Великой стены (подобно тому, как древние римляне называли всех чужеземцев «варварами»). Скорее всего, слово «татары» пришло на Русь и в Европу по торговым путям задолго до нашествия.

Постепенно название «татары» перешло на завоёванные монголами тюркские народы, которые пополнили армию Золотой Орды — на половцев, волжских булгар и других. От них произошли современные татары.

Термин «монголо-татары» появился в середине XIX века, чтобы устранить несоответствие между самоназванием завоевателей (монголы) и их наименованием в русских летописях (татары).

В наше время, чтобы избежать путаницы, историки договорились называть этот период «ордынским владычеством». Правда, название «монголо-татарское иго» по-прежнему широко используется.

Годы ордынского владычества

Основной причиной поражения русских и столь долгой зависимости Руси от Золотой Орды стала междоусобица. Княжества Руси, постоянно воевавшие между собой, так и не смогли объединиться перед общей угрозой. Впрочем, даже объединённое русское войско едва ли могло противостоять монгольским полчищам. Их численность по разным оценкам составляла от 75 до 150 тысяч воинов, а дружина любого из восьми крупнейших княжеств насчитывала не более 5 тысяч.

В годы татаро-монгольского ига усобица только усилилась — князья продолжали враждовать и периодически прибегали к военной помощи монголов для борьбы друг против друга за ханский ярлык — документ, подтверждающий право князя на власть.

После каких-либо происшествий князь должен был являться в столицу Орды — Сарай — с докладом о своих действиях или бездействии. При этом хан нередко требовал от князя брать с собой кого-то из младших родственников, которые оставались в Орде в качестве заложников. Живыми возвращались далеко не все.

Сбором дани с жителей Руси занимались ордынские чиновники баскаки, пока в 1330-х годах московский князь Иван Данилович не добился от хана Узбека права собирать дань самостоятельно, за что получил прозвище Калита («кошель»). Благодаря этому, Москва стала экономическим и политическим центром Руси. С тех пор ордынцы перестали регулярно устраивать набеги на русские земли.

После смерти хана Джанибека в 1359 году в Орде началась борьба за власть, которую летописцы назвали «Великая замятня». Она ослабила Орду, в то время как Москва становилась всё сильнее, объединяя под своими знамёнами всё больше русских земель. В 1374 году московский князь Дмитрий Иванович, внук Ивана Калиты, отказался выплачивать дань фактическому правителю Орды — беклярбеку (советнику) Мамаю.

В 1378 году Мамай отправил на Русь пятидесятитысячное войско, но оно было разбито дружиной Дмитрия Ивановича на реке Вожа. Это была первая победа русских над Ордой, за которой последовала легендарная Куликовская битва.

8 сентября 1380 года объединённое русское войско сошлось в бою с войском Мамая на Куликовом поле, недалеко от слияния рек Дон и Непрядва.

Несмотря на большое количество свидетельств в летописях и художественных произведениях, достоверно об этой битве известно немного. Но совершенно точно одно: воины Дмитрия Ивановича нанесли ордынцам сокрушительное поражение и обратили армию Мамая в бегство.

Это сражение не стало финалом противостояния Руси и Орды. Через два года новый правитель Орды, хан Тохтамыш, разорил Москву и снова заставил русских выплачивать дань. Однако влияние Куликовского сражения на ход истории трудно переоценить.

Во-первых, победа сплотила Русь: князья убедились, что вместе Орду можно победить. Во-вторых, набеги сократились, князьям больше не нужно было получать ханский ярлык, и дань теперь выплачивали нерегулярно.

Наконец, именно это знаменитое сражение вдохновило правнука Дмитрия Донского, Ивана III, выступить против Орды и избавить страну от владычества ханов.

Свержение монголо-татарского ига

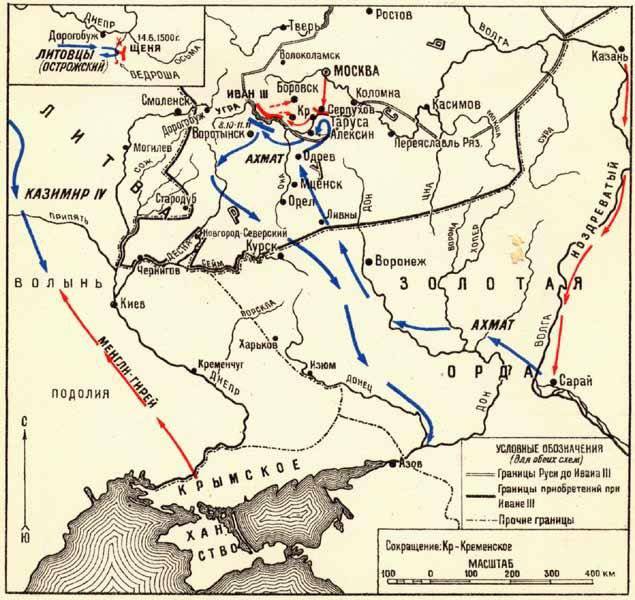

Через 100 лет после Куликовской битвы, в 1480 году, ордынскому игу пришёл конец. Золотая Орда распалась на несколько ханств, и великий князь московский Иван III отказался выплачивать дань. Хан Большой Орды Ахмат снарядил поход на Русь, но русское войско остановило его на реке Угра.

Этот эпизод вошёл в историю как «великое стояние на Угре». Несколько месяцев две армии стояли на противоположных берегах реки, не решаясь переходить в наступление. С приходом холодов Ахмат решил отступить. Больше ордынские войска на русских землях не появлялись.

Последствия монголо-татарского нашествия

Двухвековое монгольское владычество замедлило развитие экономики, культуры и науки, из-за чего Русь сильно отстала от западноевропейских стран.

Нашествие Батыя привело к огромным потерям населения — сотни людей были убиты или угнаны в рабство, в пожарах погибло множество книг, памятников живописи и архитектуры. Две трети русских городов было разорено, и большую часть из них так и не смогли восстановить. Население платило грабительские налоги. Многие ремёсла забылись на десятилетия и даже века — за время ордынского владычества не было построено ни одного каменного храма.

В то же время противостояние с монголами закалило русское войско и укрепило централизованную власть. Если до нашествия Русь была десятком разрозненных земель, то после окончания монголо-татарского ига вся страна объединилась под властью московского князя.

Благодаря этому впоследствии русское государство одержало немало важных побед и в конечном итоге покорило все территории бывшей Золотой Орды.

Источник

Победа без сражения: как русские избавились от ордынской зависимости

Наибольшего расцвета и силы наше Отечество достигло, будучи Империей. Российская Империя – единое, централизованное государство. Но стало это государство таким не сразу. Феодальная раздробленность средневековых русских княжеств привела к распаду русского государства и последующей необходимости собирать Русские земли. Именно раздробленность стала главной причиной татаро-монгольского ига.

Русские княжества попали в вассальную зависимость от Орды. Русские люди вынуждены были платить дань, а князья — утверждать свою власть у ханов, получая специальный ярлык на правление. Естественно, необходимость платить дань и признавать над собой власть басурман, вызывала у русских недовольство. Ордынцы забирали излишки, не давая Руси развиваться.

Иго было долговременным – от нашествия Батыя в 1237-м году до стояния на реке Угре в 1480-м. Более чем за два столетия в Русских землях происходили свои междоусобицы и борьба князей за ханский ярлык, то есть за главенство под монгольским владычеством. Междоусобицы происходили и в Орде. В середине XV века от Золотой Орды начали отделяться ханства – Казанской, Крымское, Ногайская орда, а затем и другие орды и ханства. Чингизиды (потомки Чингисхана), а также другие военачальники и администраторы (вроде Мамая) боролись за власть. Этой междоусобной борьбой ордынцев и воспользовались русские князья, желавшие освободиться от унизительной зависимости.

Окончательным освобождением Руси от ордынской зависимости стало стояние на Угре – блестящая военная кампания, проведённая собирателем русских земель, Иваном III Васильевичем, Великим князем Московским и Государем Всея Руси. Иван III собрал в централизованное Московское государство целый ряд русских княжеств. И ему пришлось оборонять эту державу от соседей – Польского королевства, Великого Княжества Литовского, и от Ливонского ордена. В 1472-м году Русский Государь прекратил выплату дани ордынцам и отказался ездить к ним за ярлыком. Иван Великий разорвал ханскую грамоту и бросил её на пол палат.

Самым крупным осколком Золотой Орды была Большая Орда. Её хан, Ахмат, утративший часть земель бывшей Золотой Орды, попробовал вернуть своё владычество над Русью. Момент был благоприятный. Против Ивана III плёл свои интриги польский король Казимир. Он обильно поддерживал сепаратистские стремления в русских Землях. В Новгороде существовала мощная партия, стремящаяся к отделению, а в самом московском государстве начался мятеж братьев Государя – удельных князей Андрея Большого и Бориса Волоцкого.

В это время, хан собрал самое большое войско, которое могла мобилизовать Большая Орда. Источники указывают на цифру в 90 тысяч ордынцев. В войске шли шесть ордынских царевичей.

В этих сложнейших условиях Иван Великий проявил себя наилучшим образом. Как политик, дипломат и стратег. Русский Государь создал на южных границах Московского царства комплекс оборонительных сооружений — Засечную Черту. Она состояла из укрепленных городов, валов и других укреплений. Главным элементом обороны были водные преграды, особенно Ока. Охраняли Засечную Черту отряды русских воевод и ополченцы – простые крестьяне, заступавшие на службу вахтовым методом. Командовали обороной родственники Ивана III – князь Василий Верейский, Сын Ивана — Иван Молодой, и брат — Андрей Меньшой. Русские воины отбили все попытки ордынцев пересечь Оку. К Коломне выдвинулся Великокняжеский полк под командованием воеводы князя Холмского.

Не видя возможности пересечь Оку, на всех переправах натыкаясь на решительную оборону русских войск и ополченцев, хан Ахмад решил обойти Засечную Черту и пошел на Запад, в земли Великого Княжества Литовского, надеясь объединить силы с другим врагом Руси – польским королём Казимиром.

Русские войска вовремя получили информацию о передвижениях ордынцев и сманеврировали, выйдя к реке Угре. Иван III в это время смог помириться с мятежными братьями, их войска тоже отправились защищать государство от врага. Иван применил и стратегическую новацию – рейд в тыл противника. Вниз по Волге, на судах отправился русско-татарский отряд под командованием князя Василия Ноздроватого-Звенигородского и крымского царевича Нур-Даулета. Отряд разгромил столицу Большой Орды – Новый Сарай, оставшуюся без защиты. Это деморализовало войска хана Ахмата. А из Крыма ударили союзники Ивана – крымские татары, с которыми он накануне заключил оборонное соглашение. Крымцы напали на Подолию, подвластную тогда королю Казимиру. Полякам пришлось отвлечь свои войска на крымцев, и хан Большой Орды остался без союзников.

Ордынское войско хана Ахмата подошло к реке Угре, которая была мельче и уже Оки. Но там уже стояли русские заставы. Русские заняли широкий фронт вдоль берега – более 60 верст. Огромную роль сыграл «Огненный наряд» — русская артиллерия. Пушкари и стрелки прикрывали переправы, выкашивая ордынцев еще в воде, при каждой попытке переправиться. А конные полки патрулировали между заставами.

Рядом с русским лагерем находился мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы. День начинался и заканчивался молитвой. В Москве народ молился перед Владимирской иконой Божией Матери, специально для этого перенесенной из Владимира в Москву.

Не видя возможности для переправы, постоянно натыкаясь на огонь русских застав, хан ждал мороза, который скует реку. В ноябре мороз наступил. Но войско Ахмата, вместо того, чтобы атаковать по льду, бежало от Угры. Народ радовался и говорил тогда — не человек спас нас, а Бог и пречистая Богородица. Для Русского государства стояние на Угре стало важной победой. Причем самой лучшей победой – без пролития крови. Русь окончательно освободилась от зависимости.

А вот для ордынцев Стояние на Угре стало поражением. Озлобленные своей неудачей, ханские войска разграбили на обратном пути несколько городов, подвластных польскому королю. В качестве мести за то, что он не помог Ахмаду. А сам Ахмат после Стояния не прожил и полугода. Хан-неудачник был убит в ходе внутриордынской междоусобицы. После победы на Угре Орда уже не возродится. А Русское Государство продолжит собирать земли вокруг Москвы, чтобы уже совсем скоро стать Православной империей – защитницей Христовой веры.

Источник

«Стояние на Угре» и конец ордынского владычества на Руси

В 1443 году стало самостоятельным Крымское ханство. Крымский владыка Хаджи-Гирей открыто выступил против хана Большой Орды Сейид-Мухаммеда. В 1455 году крымские татары разгромили войско Большой Орды и её территория сильно сократилась. В дальнейшем вражда между двумя государственными образованиями продолжалась до гибели Большой Орды и победы Крыма. В ходе этой борьбы возникло Астраханское ханство. Кроме этих крупных улусов, на территории Золотой Орды образовалось ещё несколько государственных образований: в бассейнах Иртыша и Тобола возникло Сибирское царство, в степях Прикаспия – Ногайская Орда, на территории бывшей Волжско-Камской Булгарии обосновался со своей ордой Улуг-Мухаммед, который положил начало созданию Казанского ханства.

Такая ситуация и вражда между Крымом и Большой Ордой принесла стратегический выигрыш Руси, позволяла московскому правительству вести свою успешную игру. Однако сил у противников Москвы было ещё немало. Так, Большая Орда могла выставить 100 тыс. войско (это были в своей массе не профессиональные воины, а ополченцы), которое могло быть серьёзно увеличено за счёт союзных орд. Примерно такие же силы могло выставить и Крымское ханство, которое с переменным успехом боролось с Большой Ордой.

Однако в тактическом плане развал Золотой Орды был невыгоден русским землям. Непосредственная военная опасность для приграничных земель только возросла. Неконтролируемые центральной властью шайки постоянно тревожили русские пределы. Фактически не было возможности установить стабильные, длительные отношения с ханами. Уплата дани не давала никакой гарантии безопасности. Ханы различных улусов, отдельные мурзы и просто шайки разбойников регулярно нападали на русские пограничные области, жгли, грабили, уводили людей для продажи в рабство. В 1437 году орда Улуг-Мухаммеда нанесла поражение великокняжескому войск. В 1439 году войско Улуг-Мухаммеда предприняло поход на Москву, город взять татары не смогли, но сильно разорили окрестности. 1444 году татары вторгались в земли Мурома и Рязани, но были разбиты. 7 июля 1445 года войско Улуг-Мухаммеда разбило великокняжеское войско под Суздалем и взяло в плен Василия II. Количество же мелких набегов вообще не поддаётся исчислению.

Опасность со стороны Большой Орды ещё более возросла во время правления Ахмед-хана, который смог временно подавить самостоятельность феодалов и объединил Орду. Улуг-Мухаммед со своей ордой ушёл с Верхней Оки на Среднюю Волгу и владения Большой Орды теперь непосредственно граничили с русскими землями. Ахмед-хан принял титул «султана» и стал претендовать на господство над всеми землями улуса Джучи, и хотел восстановить прежнюю зависимость Руси. Опасность была и в том, что потенциальным союзником Большой Орды было Великое княжество Литовское.

Ахмед-хан проводил явно враждебную политику в отношении Москвы. 1465 года его войска двинулись на Русь, но были остановлены вторжением крымских татар. Ожидалось вторжение войск Большой Орды и в 1470 году, русские войска были сосредоточены на юго-восточном рубеже. 1471 году Ахмед вел переговоры с посланником короля Казимира IV Ягеллон о совместном ударе по Москве. Вторжение по ряду причин совершить не удалось, поэтому войска великого князя Ивана Васильевича смогли совершить успешный поход на Великий Новгород. В 1472 году ситуация уже сложилась не в пользу Большой Орды, русские войска были освобождены. Однако Ахмед повел орду, причём он действовал явно в союзе с литовцами. Русские войска заняли весь «берег» по р. Оке. Была собрана большая армия, Псковская 1-я летопись сообщает о 80-100 тыс. воинов, которые прикрыли всё расстояние от Коломны до Калуги. Основные силы прикрывали московское направление, их сосредоточили от Коломны до Серпухова. Ордынцы же начали наступление с западного направления, шли на Алексин, который не имел значительных сил для борьбы с вражескими войсками. Однако горожане оказали яростное сопротивление и пока они отбивали штурм за штурмом, великокняжеские войска перекрыли броды через Оку в этом месте. К передовым полкам спешили и основные силы. Своевременное сосредоточение войск у Алексина решило исход кампании. Ордынцы, увидев против себя большое московское войско, отступили.

Это было серьезное поражение Большой Орды, несмотря на отсутствие генерального сражения. Власть Ахмеда была подорвана, что было отмечено рядом признаков. В частности, Москва сократила размер дани с 7 тыс. рублей до 4,2 тыс., а с 1475-1476 гг. «ордынский выход» вообще перестали выплачивать (по другим источникам дань перестали платить ещё в начале 1470-х годов). Это было переломным событием в отношениях Москвы и Орды. Ахмед прислал в Москву посольство, требуя выплаты дани и личной явки Ивана Васильевича в Орду на ханский суд. Но эти требования были отклонены. Причём государь Иван Васильевич сознательно пошёл на оскорбление: ханская грамота было оплевана и истоптана, а послов пленили, кроме одного. Великий князь односторонне разорвал традиционную систему русско-ордынских связей. Это делало большую войну неизбежной. Только решительной победой и разгромом Москвы Ахмед мог восстановить власть Орды над Русским государством и укрепить свой пошатнувшийся авторитет.

Внешнеполитическая обстановка. Подготовка к войне

Планируя удар по Москве, Ахмед учёл уроки 1472 года. Прорваться через широкую и полноводную реку Оку, на берегах которой стояли многочисленные русские полки, не было возможности. Надо было искать другое направление удара. Кроме того, столь мощный отпор вообще ставил под вопрос возможность победы силами только одной Большой Орды. Нужен был сильный союзник.

Ивану Васильевичу было необходимо предотвратить союз Большой Орды с Великим княжеством Литовским, и складывание единого фронта татарских улусов. Для этого надо было использовать Крымское ханство. Крымский хан Менгли-Гирей практически сразу откликнулся на инициативу Москвы. Разгром Московского государства и резкое усиление Большой Орды было непосредственной угрозой для Крыма, которому грозила потеря независимости. Между Москвой и Крымом было заключено соглашение о «братской любви и дружбе». Весной 1474 году в Крым прибыло русское посольство во главе с Никитой Беклемишевым, которое должно было расширить сферу крымско-московского союза. Осенью в Москву прибыло крымское посольство во главе с Довлетек-Мурзой. Весной 1475 года в Крым отправилось новое московское посольство под началом Андрея Старкова. Дело шло к заключению военного союза. Однако переговоры были прерваны успешным походом Ахмед-хана на Крым, Менгли-Гирей бежал. Правда, вскоре при помощи турков он восстановил свою власть и в 1479 году переговоры между Москвой и Крымом были продолжены.

Многолетний труд увенчался успехом. В преддверие войны с Большой Ордой московский посол Иван Звенец и Менгли-Гирей подписали союзный договор. Союз имел оборонительный характер в отношении Большой Орды и оборонительно-наступательный в отношении к Польско-Литовскому государству (Казимир был одновременно великим князем литовским и королем польским). Это был большой дипломатический спех московского правительства. Угроза нападения со стороны Крыма на южные литовские и польские области вынуждала короля Казимира к осторожности. Правда, и переоценивать значение этого союза не стоит. Крымские владыки довольно легко шли на заключение различных соглашений, но не всегда их выполняли. Менгли-Гирей вообще не принял участия в войне 1480 года против Большой Орды, хотя обещал выступить сам, или послать брата с армией. В отношении Польско-Литовского государства он ограничился небольшим набегом на Подолию, который был отбит местными войсками, без привлечения основных сил Казимира.

В результате Русскому государству пришлось противостоять Большой Орде в одиночку, и учитывать неблагоприятную обстановку на западных рубежах. Так, в 1479 году начал готовиться к войне с русскими Ливонский орден. Планировалось крупное вторжение в земли Пскова и Великого Новгорода, с привлечением отрядов немецких наёмников и Ганзы. Орден вступил в союз с немецкими городами Эстляндии и Лифляндии – Дерптом, Ревелем и Ригой. По свидетельству ливонской летописи Рюссова, магистр Бернгард фон дер Борх собрал ещё невиданную силу. Осенью и летом 1480 года ливонские отряды тревожили русское порубежье, а августе границу перешёл с большой армией сам магистр. В это время Ахмед-хан уже двигался к Оке. Однако большая ливонская армия потерпела неудача под стенами Пскова, не смогли немцы взять и хорошо укрепленный Изборск. Вторжение провалилось. Но, несомненно, что это нападение отвлекло часть русских сил на северо-запад. Иван Васильевич не мог оставить эту опасность без внимания.

Явно враждебной была позиции и польского короля, он вёл подготовку для удара по Новгороду, устанавливал контакты с боярской оппозицией. В начале 1480 года был арестован высший иерарх Новгородской земли – архиепископ Феофил, который ведал внешними делами, казной и судом Новгорода. Его обвинили в намерение «передать» Великий Новгород польскому королю. Кроме того, контакты с Польско-Литовским государством были и у братьев великого князя — Бориса Волоцкого и Андрея Большого, которые подняли «мятеж». Возникла опасность внутренней феодальной войны в Московском государстве, поддержанной внешними силами. Война с Великим княжеством Литовским было вполне возможной, ситуация была весьма тревожной.

Весной 1480 года стали приходить тревожные известия из Большой Орды. Стало очевидно, в этом году будет большой татарский поход. На берег Оки были посланы полки. Эта предосторожность оказалась не лишней. Вскоре появился ордынский отряд. Убедившись, что «берег» прикрыт русскими войсками, татары ушли. Иван Васильевич посчитав, что это авангард вражеской армии, выдвинул к Оке основные силы. Быстрая реакция Москвы говорит о том, что армия была мобилизована заранее. После того как выяснилось, что тревога ложная, армия вернулась к столице.

Ахмед-хан рассчитывал на совместное выступление с Казимиром. Поэтому на первом этапе войны его главной задачей было соединение с польско-литовской армией. Ахмед заключил соглашение с Казимиром о совместном походе, чтобы использовать мятеж братьев великого князя. Король даже прямо призвал ордынского хана немедленно ударить по Руси. Соединиться две союзные армии должны были около «литовского рубежа», в устье Угры.

Русский план войны был составлен на большом совете в Москве, где приняли участие великий князь, его дядя князь Михаил Верейский, мать великого князя, митрополит Геронтий и бояре. План предусматривал прикрытия рубежа по Оке, вспомогательный удар «судовой рати» по реке Волге по владениям Большой Орды. Первыми на позиции выдвигались полки собранные в Москве, во втором эшелоне – «низовое воинство» («Низом» называли земли Владимиро-Суздальской Руси), роль стратегического резерва играли «верховые воинства» — полки из северных городов. Главные силы русской армии были расположены на западном участке «берега», в районе Серпухова и Тарусы. Таким образом, эта группировка могла прикрыть два основных направления, по которым мог ударить враг: защитить «берег» и прикрыть «литовский рубеж». Другие полки были расположены вдоль всего «берега».

Противостояние на Угре

Выдвижение русских войск к Оке окончательно похоронило надежды Ахмед-хана провести фронтальное наступление, и он двинулся к литовским владениям. Орда Ахмата беспрепятственно прошла по литовской территории и в сопровождении литовских проводников через Мценск, Одоев и Любутск к Воротынску («верховские княжества»). Здесь ордынцы стали ожидать помощи от Казимира IV. При движении ордынцы обошли Елецкое княжество, Тульский край, которые уже принадлежали Москве, татары явно не хотели терять время, ведя бои за хорошо укрепленные города.

Это привело к перегруппировке русских войск: из Серпухова и Тарусы основные силы переводились ещё западнее, к Калуге, непосредственно к реке Угре. Туда же теперь направлялись и подкрепления из городов Русской земли. Иван Васильевич из Коломны уехал в Москву. Для него теперь главной задачей было достичь примирения с братьями, и государь смог решить эту проблему. Кроме того, на случай неудачного развития событий, были проведены дополнительные работы по укреплению Москвы и подготовке её к осаде. 3 октября Иван III выехал в войска и остановился в Кременце. Эта позиция была удобна для руководства войсками на Угре и позволяла направлять подкрепления и резервы. Так, к государю вскоре прибыли войска его братьев – Андрея и Бориса. Река Угра была более слабой позиций, по сравнению с Окой, что давало татарским отрядам больше возможностей для прорыва. Ставка в Кременце позволяла направлять резервы на участок, который находился под угрозой.

Основные силы русской армии под началом сына великого князя Ивана Ивановича Меньшого были сосредоточены в районе Калуги, прикрывая устье Угры. Это была самое опасное место. Остальные силы были расставлены вдоль всего нижнего течения Угры, на русско-литовской границе. В результате русские войска прикрывали 100 верст по Оке и 60 верст по Угре. Пехота – «пищальники» и «посошные люди», была расположена в местах удобных для переправы. Там были возведены укрепления, имевшие постоянные гарнизоны. На вооружении «пищальников» были длинноствольные орудия, «тюфяки» (короткие пушки позволявшие бить картечью), и ручные пищали. Огнестрельный «наряд» был уже достаточно серьёзной силой, позволявшей приносить врагу большой ущерб. Дворянская поместная конница имела задачу патрулировать берег, поддерживаться связь между заставами. Кроме того, конные полки должны были при необходимости выдвинуться на угрожаемый участок и вести наступательные действия, делая вылазки на другой берег.

Выбор оборонительной тактики позволял русскому командованию наиболее полно использовать свои преимущества: природную позицию, усиленную укреплениями, наличие сильного «полевого наряда». Ордынская конница была вынуждена или отступать, или штурмовать русские позиции в лоб, не имея возможности зайти во фланги и тыл. Кроме того, русская кавалерия имела преимущество в прямом бою. Кольчуги в это время были заменены на панцири, «дощатые брони», где кольчужная сетка комбинировалась с металлическими пластинами. «Наборная броня» (панцирь) лучше защищал воина от стрел и сабель врага. В жесткой обороне это преимущество имело важное значение. Массовым оружие становятся более легкие, чем мечи, сабли. Главным же оружием пехоты по-прежнему были рогатины, топоры, сулицы (копья метательного и ударного действия) но в это время появляются длиннолезвийные топоры-бердыши, это было весьма грозное оружие. Бердыши использовали не только как холодное оружие, но и как подставки для огнестрельных «ручниц». Сомкнутый строй тяжеловооруженных русских воинов, имеющих значительное количество огнестрельного оружия, имел большое преимущество перед татарскими ордами в «прямом бою».

Угра в тот период была довольно глубокой, широкой и судоходной рекой. Так, от Юхнова до устья река имела глубину от 2,5 до 5 метров, ширину – 80 – 150 метров. На этом участке переправа была возможна только через броды. Недаром ордынцы и русские войска стремились занять их первыми. В географических описаниях 19 столетия отмечено более десятка бродов на участке от Юхнова до устья, там глубина реки была от 0,5 до 1 метра. Однако необходимо учесть тот факт, что большинство бродов были узкими, непригодными для форсирования реки большими массами конницы. Кроме того, почти повсеместно действия конницы были затруднены множеством оврагов, речек, ручьев и крутизной берега. Наиболее удобным для переправы татарской конницы местом был «перелаз» возле устья Угры. Берег здесь от самого устья до впадения в Угру р. Росвянки был низким, песчаным и удобным для переправы. Примерно в версте была большая дорога. Судя по всему именно на этом 5-км участке реки вверх от устья реки Угры, и происходили основные боевые действия во время «стояния на реке». Точных данных по этому вопросу нет.

Условия театра военных действия давали Ахмеду две основные возможности в организации наступления. Во-первых, он мог пытаться форсировать реку основными силами у устья Угры. Во-вторых, отдельные отряды могли попытаться прорваться через различные броды, которые не были пригодны для больших масс конницы. В дальнейшем они могли создать плацдармы, накапливая силы для дальнейшего наступления. Естественно, что русское командование учло эти данные. Основные силы были сосредоточены в устье Угры, одновременно отряды пехоты с артиллерией расположили на всех бродах.

Ордынская конница появилась на Угре в начале октября 1480 года. Ахмед-хан хотел с ходу перейти реку и идти дальше на Москву. Он обрушился на основные силы русской армии под началом Ивана Ивановича. Русские войска постарались максимально использовать свои преимущества: против «перелаза» были выстроены лучники, расставлены тяжёлые пищали и тюфяки, расположены отряды «огненных стрельцов». Ордынцев расстреливали в воде. Позади «наряда» и стрельцов были выстроены конные полки дворян и «детей боярских», готовые обрушиться на переправившихся на левый берег татар. Сражение началось 8 октября и продолжалось четыре дня. Судя по данным летописей, ордынцам так и не удалось перебросить на другой берег значительные силы, главную роль в битве сыграла пехота и «наряд». Все попытки форсировать реку были отражены.

Вражеское войско, понеся большие потери, было вынуждено отойти от реки и ждать похода литовской армии, или наступления холодов, чтобы попытаться форсировать реку по льду. В это время ход события стал развиваться в русле выгодном Москве. Татарские мурзы, разозленные потерями, начали грабить близлежащие литовские владения. Вскоре татарские войска начали целое вторжение. Были захвачены и разорены Белев, Одоев, Перемышль, Опаков и другие города, всего 12 градов. Некоторые исследователи, считают, что таким образом Ахмед-хан обезопасил тылы. Верховские русские княжества хоть и были вассалами Казимира, но или отказались поддержать татарское войско, или даже были готовы воевать с ними. Русское население эти земель (бывшее Черниговское княжество) больше тяготело к Москве.

После этого Ахмед-хан снова попытался прорваться через р. Угру. Сам хан остался в лагере у устья Угры, но большой отряд направили на крайне правый фланг, к Опаковому городищу. Видимо, русская разведка внимательно следила за противником и «под Опаковым городищем» ордынцев встретила не малочисленная застава, а готовые к бою великокняжеские полки. Попытка прорыва была отражена.

Потерпев военное поражение, Ахмед-хан завязал переговоры. Иван Васильевич охотно откликнулся – это соответствовало его общей стратегической линии на выигрыш времени. Однако они почти сразу зашли в тупик, так как татарский хан потребовал прибытия на его суд Ивана III. Русский государь не собирался идти на серьёзные уступки. Надо отметить, что эти переговоры вызвали раздражение части московских кругов. Они были восприняты как слабость и нерешительность государя. Между 15 и 20 октября великий князь получил гневное послание архиепископа Вассиана, который потребовал активных действий. Однако в этот период обстановка не требовала наступательный действий. Татары потерпели поражение при попытке форсировать реку, и были заняты разорение верховских княжеств. Ахмед-хан не получил помощи от короля Казимира IV. Русские войска нанесли вспомогательный удар во вражеский тыл («судовая рать» по Волге).

Решающим фактором для бездействия Великого княжества Литовского стали внутренние проблемы — напряженные отношения короля с крупнейшими представителями княжеско-боярских родов (т. н. «заговор князей»). Начало войны между Москвой и Литвой могло стать сигналом для внутреннего мятежа. Казимир, который располагал информацией об общем положении дел, был вынужден стать пассивным наблюдателем в конфликте Русского государства и Большой Орды. Кроме того, необходимо учесть и военный фактор бездействия польского короля. Под Кременцом стоял стратегический резерв русской армии, который был укреплен 20 октября полками Андрея и Бориса. Эти войска надежно прикрывали Москву с западного направления. В случае литовского похода на Москву, Казимир был вынужден действовать в одиночку. Ахмед-хан не мог его поддержать, застряв перед Угрой, а литовцам было бессмысленно идти на помощь татарам – Угра стала серьёзной линией обороны.

Положение Ахмеда становилось безнадежным. В войске царило уныние. Прорваться через Угру не удалось. «Литовской помощи» не было. Крымский хан угрожающе навис с тыла, не нападал, но мог сделать это в любое мгновение. Из Орды пришло известие о страшном погроме, который устроила русская вспомогательная рать. Окрестности были уже разорены, и возник вопрос со снабжением войска. Приближающаяся зима сулила новые трудности. 26 октября ударил мороз. Ордынское войско таяло, многие дезертировали. Чтобы сохранить оставшиеся силы, надо было отступать.

Когда река замерзла, великий князь отвел все полки к Кременцу, а затем к Боровску, планируя там дать генеральное сражения ордынцам. С военной точки зрения этот маневр был правильным, река замерзла и перестала быть препятствием для противника. Татары могли переправиться сразу в нескольких местах, начать маневренную войну. Русское командование хотело дать бой на выгодных условиях, сосредоточив все силы в единый кулак.

Однако Ахмед не перешёл реку и две недели бездействовал. Видимо, он понимал, что принимать бой в нынешних условиях, это слишком авантюрное решение. 6 – 11 ноября ордынские войска ушли, причём отступали со всей поспешностью, бросая обозы. На обратном пути татары хотели разграбить пограничные русские земли, но получив известие о русской погоне (великий князь отправил в погоню полки своих братьев) бежали.

Итоги и последствия

— Русское командование одержало важную победу в четырехдневном упорном сражении на реке Угре, которое остановило продвижение ордынских войск. Дальнейшая жесткая оборона на реке и наличие резервных войск в Кременце позволили создать обстановку, когда Ахмед-хан был вынужден топтаться на месте, разорять литовские владения и лишился поддержки Казимира. Выигрыш во времени позволил Ивану Васильевичу преодолеть внутриполитический кризис, связанный с восстанием его братьев и собрать все возможные силы для отражения вражеского нападения. Война была выиграна ещё до ухода татарского войска с Угры.

— «Стояние на реке Угре» положило конец ордынской власти над Северо-Восточной Русью. Русское государство стало независимым не только фактически, но и формально. Последняя попытка поставить Русь под контроль Орды завершилась полным провалом.

— В Большой Орде началась междоусобица. В результате сибирский хан Ибак вместе с ногайскими мурзами Мусой и Ямгурчи убил хана Большой Орды Ахмеда. Наследники Ахмед-хана уже не обладали его силой. Большая Орда сначала стала вассалом Крыма, а затем прекратила своё существование. Заволжские земли вошли в состав Ногайской Орды, а территории между Доном и Волгой формально отошли к Крымскому ханству, которое стало считаться наследником Золотой Орды.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)