Типы экологических взаимоотношений

Типы экологических взаимоотношений

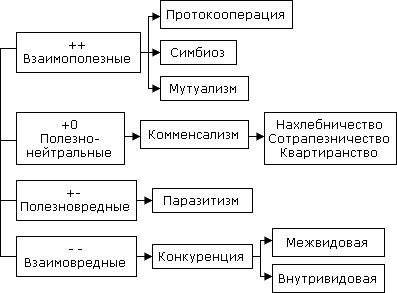

Виды любых организмов, живущих на одной территории и контактирующих друг с другом, вступают в различные отношения между собой. Положение вида при разных формах взаимоотношений обозначается условными знаками. Знак «минус» (?) обозначает неблагоприятное влияние (особи вида испытывают угнетение). Знак «плюс» (+) обозначает благоприятное влияние (особи вида извлекают пользу). Знак «ноль» (0) показывает, что отношения безразличны (отсутствует влияние).

Биотические связи ? взаимоотношения между различными организмами. Они могут быть прямыми (непосредственное воздействие) и косвенными (опосредованными). Прямые связи осуществляются при непосредственном влиянии одного организма на другой. Косвенные связи проявляются через влияние на внешнюю среду или другой вид.

Таким образом, все биотические связи можно разделить на 6 групп:

1 Нейтрализм — популяции не влияют друг на друга (00);

2а. Протокооперация — популяции имеют взаимовыгодные связи (++) (Взаимодействие друг с другом полезно для обеих популяций, но является не обязательным);

2в. Мутуализм — популяции имеют взаимовыгодные связи (++) (Обязательное взаимодействие, полезное для обеих популяций);

3. Конкуренция — отношения вредны для обоих видов (? ?);

4. Паразитизм — один из видов получает выгоду, другой испытывает угнетение (+ ?);

5. Комменсализм — один вид получает пользу, другой не испытывает вреда (+0);

6. Амменсализм — один вид угнетается, другой не извлекает пользы (? 0);

Типы взаимодействий

В природе часто встречается сожительство двух или более видов, которое в ряде случаев становится необходимым для обоих партнеров. Такое сожительство называют симбиотическим взаимоотношением организмов (от сочетания сим ? вместе, био ? жизнь) или симбиозом. Термин «симбиоз» является общим, им обозначают сожительство, обязательным условием которого является совместная жизнь, определенная степень сожительства организмов.

Классическим примером симбиоза являются лишайники, представляющие собой тесное взаимовыгодное сожительство грибов и водорослей.

Типичный симбиоз представляют отношения термитов и живущих в их кишечниках одноклеточных ? жгутиковых. Эти простейшие производят фермент, разлагающий клетчатку на сахар. Термиты не имеют собственных ферментов для переваривания целлюлозы и без симбионтов погибли бы. А жгутиковые находят в кишечнике благоприятные условия, способствующие их выживанию. Широко известный пример симбиоза ? сожительство зеленых растений (прежде всего деревьев) и грибов.

По степени соединения организмов и по их пищевой зависимости друг от друга различают несколько типов симбиоза: мутуализм, паразитизм, комменсализм.

Тесные взаимовыгодные отношения, при которых присутствие каждого из двух видов-партнеров становится обязательным, называется мутуализмом (++). Таковы, например, взаимоотношения узкоспециализированных к опылению растений (инжир, купальница, дурман, орхидные) с опыляющими их видами насекомых.

Симбиотические взаимоотношения, при которых один вид получает какое-либо преимущество, не принося другому ни вреда, ни пользы, называется комменсализмом (+0). Проявления комменсализма разнообразны, поэтому в нем выделяют ряд вариантов.

Источник

Распространение плодов и семян муравьями (мирмекохория)

Распространение зачатков муравьями получило название мирмекохории (от греческ. мирмекс — муравей).

Мирмекохория — одна из форм синзоохории. Она встречается в различных географических зонах и растительных группировках и охватывает множество видов травянистых растений из различных семейств. Мирмекохория характеризуется наличием строго специализированных приспособлений как в морфологии зачатков и биологии плодоношения растений мирмекохоров, так и в инстинктах муравьев — собирателей семян.

Вообще взаимоотношения между муравьями и растениями очень своеобразны и не ограничиваются только тем, что муравьи собирают семена или плоды различных видов растений. Главным образом во флоре тропиков имеется немало растений, относимых к мирмекофильным или «муравьиным». Чаще всего это растения, которые служат местом поселения муравьев. Муравьи устраивают свои жилища или внутри полых стеблей или среди ветвей таких растений. Есть виды, которые «культивируются» муравьями либо ради съедобных частей самих растений, либо ради тлей, живущих на них и используемых муравьями.

В некоторых случаях муравьи поедают нектар цветков и производят опыление. Наконец, своеобразный видовой состав растений на муравейниках и вокруг них определяется обычно тем, что почва здесь сильно разрыхлена муравьями и поэтому хорошо аэрирована. Так, Тахтаджян в своем ботаникогеографическом очерке Армении указывает на своеобразные растительные группировки, произрастающие на муравейниках Messor barbarus и заметно отличающиеся от окружающего их покрова ахиллейной и полынной полупустыни. Замечательно, что различные виды растений на муравейниках располагаются правильными концентрическими кольцами, причем самое внутреннее кольцо образуют обитатели легких, хорошо аэрированных почв. Такая закономерность в распределении видов соответствует возрастанию рыхлости почвы на муравейнике от его периферии к центру.

Интересный случай связи муравьев с подмаренником северным описал Зыков, наблюдавший это явление на одном из северных отрогов Кузнецкого Алатау. На вершине гряды на полянках в большом количестве встречались муравейники обычной конусовидной формы и высотой в 60 см. Во всех случаях муравейники скрывались в зарослях высоких цветущих экземпляров подмаренника, образующего плотное кольцо вокруг муравейника. Такую приуроченность муравейников к подмареннику Зыков объясняет тем, что муравьи селятся в зарослях этого вида, находя здесь хорошую защиту от зимних холодов и ветра и довольно обильную пищу в виде нектара, а подмаренник находит на муравейниках хорошо аэрированную и отчасти удобренную почву, а также достаточное количество опылителей.

Из приведенных примеров видно, что здесь не всегда имеет место разнос зачатков муравьями и что следует различать понятия мирмекофильных и мирмекохорных растений.

Для одних видов растений разнос муравьями является единственным способом распространения зачатков. В этих случаях говорят об обязательной или облигатной мирмекохории. У других видов мирмекохория сочетается с другими приспособлениями, иными словами, имеет место диплохория, и мирмекохория является уже факультативной. Чаще всего мирмекохория сочетается с автохорным разбрасыванием семян, а иногда с баллистическими приспособлениями или с гемианемохорией.

У огромного большинства мирмекохоров зачатки снабжены особыми придатками из паренхиматических клеток, богатых жирным маслом. Придатки эти, названные элайосомами (от греческ. elaion — масло и soma — тело) или масляными тельцами, поедаются муравьями; ради них муравьи и собирают зачатки. Даже в тех случаях, когда элайосомы не содержат масла, они сохраняют свое название как орган, привлекающий муравьев.

В противоположность мягким и сочным придаткам, мирмекохорные плоды или семена имеют прочные оболочки и хорошо защищены от повреждения муравьями. Довольно часто мирмекохорные зачатки вместе с элайосомами бывают покрыты волосками или ворсинками. Сернандер полагает, что такая опушенность сближает зачатки с насекомыми и их личинками, что еще больше привлекает муравьев. Мирмекохорными зачатками в равной мере могут быть как семена, так и плоды. Морфологическая природа элайосома — самая разнообразная: он может являться как частью плода или семени, так и видоизмененной частью цветочного или даже внецветкового органа.

Сернандер, детально изучивший мирмекохоров Европы, различает 15 типов мирмекохорных зачатков, главным образом по происхождению элайосома. Первые 8 типов классификации объединяют обязательных мирмекохоров, а в остальные 7 типов входят те виды, у которых наряду с мирмекохорией имеются и другие способы распространения зачатков. Вся классификация Сернандера слишком громоздка, а некоторые типы ее включают всего лишь 1—2 вида. Остановимся лишь на важнейших типах, хорошо различающихся между собой. Приводимая здесь нумерация типов не полностью совпадает с нумерацией схемы Сернандера, но в скобках приводятся данные им названия типов (характерный представитель).

Тип 1. (Puschkinia — тип). Семена без элайосома. Приманкой для муравьев служит масло, содержащееся в оболочках клеток семенной кожуры.

К этому типу относятся некоторые лилейные: лук медвежий (Allium ursinum), птицемлечники (Ornithogalum), пушкиния и др. По нашим наблюдениям, к этому же типу принадлежит касатик безлистный (Iris aphylla).

Тип 2. (Viola odorata — тип). Семена с хорошо развитым элайосомом, который представляет собой карункулу или строфиоль. Этот тип очень богат видами. Он охватывает значительное большинство мирмекохоров, у которых зачатками служат семена.

Сюда входят некоторые лилейные: гусиный лук (Gagea lutea G. minima), пролески (Scilla sibirica, S. amoena); ряд видов фиалок (Viola odorata, V. hirta, V. pubescens,V. suavis), хохлаток (Corydalis), вероник; чистотел (Chelidonium majus), ожика волосистая (Luzula pilosa) и многие другие. Такого же типа семена имеют и некоторые марьянники (Melampyrum cristatum, М. argyrocomum).

По существу к этому же типу нужно отнести и те виды, которые Сернандер выделяет в особый тип молочая (Euphorbia — тип). По Сернандеру эти группы различаются тем, что в типе молочая коробочки обладают разбрасывающим механизмом (многие виды молочая, фиалок, пролесника — Mercurialis), но такой же механизм, может быть слабее выраженный, имеют все фиалки и чистотел (Chelidonium).

Тип 3. (Hepatica — тип). Зачатком является плод или плодик, основание которого превратилось в элайосом. Представители этого типа — некоторые дымянки (Fumaria), лапчатка белая (Potentilla alba); из лютиковых — печоночница (Hepatica nobilis), чистяк весенний (Ficaria verna), адонис весенний (Adonis vernalis).

Тип 4. (Ajuga — тип). Дробные плоды с маслянистым сочным придатком у основания мерикарпиев. Этот тип включает много видов бурачниковых и губоцветных: воловик полевой и лекарственный (Anchusa arvensis, A. officinalis), ряд видов Nonea, медуница (Pulmonaria officinalis и Р. mollissima), окопник (Symphytum) и др. Из губоцветных — многие виды дубровки (Ajuga) и яснотки (Lamium), зеленчук (Galeobdolon luteum), розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis).

Тип 5. (Carex digitata — тип).

К этому типу принадлежат те виды осок, у которых основание мешочка (прицветников) образует элайосом. К мирмекохорным осокам относятся Carex digitata, С. ericetorum, С. montana, С. pediformis и др.

Тип 6. (Melica nutans — тип).

Плод с элайосомом, представляющим видоизмененную часть соцветия. Этот своеобразный тип включает лишь виды перловников и прежде всего перловник поникший (Melica nutans).

Элайосом у перловников — это недоразвитый и видоизмененный верхний цветок колоска, сидящий на коротенькой цветоножке и опадающий вместе с одним из плодущих цветков. Таким образом, из двух плодов, развивающихся в колоске перловника, только один является мирмекохорным. О способе распространения другого плода, лишенного элайосома, уже говорилось выше, в главе об автохории.

Тип 7. (Galactites — тип). Семянки сложноцветных с легко опадающим хохолком. Элайосом образован основанием столбика.

Представители типа — некоторые чертополохи (Carduus Kerneri, С. Thoermeri, С. pycnocephalus), бодяк бесстебельный (Cirsium acaule) и др.

Источник

Тест по экологии с ответами вариант 4

Тест по экологии №4

1. Взаимоотношения между различными организмами – это…

2. Популяция не влияет друг на друга и это обозначается условными знаками …

3. Популяции имеют взаимовыгодные связи и это обозначается условными знаками…

4. Отношения вредны для обоих видов и они обозначаются условными знаками …

5. Какими условными знаками обозначаются отношения, когда один из видов получает выгоду,

другой не испытывает вреда?

6. Какими условными знаками обозначаются отношения, когда один из видов получает выгоду, а

другой испытывает унижение?

7. Какими условными знаками обозначаются отношения, когда один вид угнетается, другой не

8. Сожительство двух и более видов, которое в ряде случаев становится необходимым для обоих

9. Взаимоотношение грибов и водорослей можно обозначать какими условными знаками?

10. Сколько выделяют типов симбиоза?

11. Как называются тесные взаимовыгодные отношения, при которых присутствие каждого из

двух видов партнеров становится обязательным?

Г) таких не существует

12. Взаимоотношения при которых один вид получает какое – либо преимущество, не принося

другому не вреда не пользы – это …

Г) таких не существует

13. Сколько выделяют вариантов проявления комменсализма?

14 Потребление остатков пищи хозяина – это…

Г) такого не бывает

15. Потребление разных веществ или частей одной и той же пищи – это ..

Г) такого не бывает

16. Использование одними видами других ( их тел, их жилищ ) в качестве убежища или жилища –

Г) такого не бывает

17. Примером какого типа взаимоотношений могут служить лиана и эпифиты?

18. Примером какого типа взаимоотношений могут служить львы и гиены?

19. Популяция паразитизма больше популяции хозяина?

20. Распространение муравьями семян некоторых растений леса – это ..

21. Опыление пчелами разных луговых растений – это…

22. Если два и более вида используют экологические ресурсы и обитают совместно, что между

ними может возникнуть?

23. Как называется тип взаимоотношений организмов при котором представитили одного вида

убивают и поедают представителей другого?

24. Что можно рассматривать в качестве ослабленной форме хищничества?

25. Одна популяция подавляет другую, но сама не испытывает отрицательного влияния – это…

26.Взаимодейсвие друг с другом полезно для обоих популяций, но не является не обязательным

27. Могут ли изменятся типы взаимоотношений конкретной пары?

28. Самоизреживание у растений – это…

А) межвидовая конкуренция

Б) внутривидовая кокуренция

В) такого не бывает

29. Основным ресурсом, представляющим собой предмет у растительных организмов – это…

А) органические удобрения

Б) минеральные удобрения

30. Примером чего могут служить взаимоотношения божьей коровки и чевица?

31. Хищничество требует больших затрат чего?

32. Главный враг хищника-это?

В) отсутствие аппетита

Г) у него нет врагов

33. Заразиха, фитофтора – это…

34. Насколько категорий подразделяют паразитов?

35. Обычное местообитание кого различные полости тела?

36. Глисты или гельминты – это…

Г) и не те, и не другие

Г) и не то, и не другое

38.Какие пожары обычно очень интенсивны и не поддаются сдерживанию?

В) и те, и другие

Г) и не те, и не другие

39. Какие пожары обладают избирательным действием?

В) и те, и другие

Г) и не те, и не другие

40. Антропогенный стресс условно подразделяют на сколько групп?

Источник