- Карбокситерапия и озонотерапия: что лучше?

- ОЗОНОТЕРАПИЯ

- Показания для озонотерапии

- Противопоказания при озонотерапии

- Какие проблемы решает озонотерапия?

- КАРБОКСИТЕРАПИЯ

- Показания для карбокситерапии

- Противопоказания при карбокситерапии

- Какие проблемы решает карбокситерапия?

- ОТЛИЧИЯ карбокситерапии от озонотерапии

- Заключение: какую методику лучше выбрать

- С помощью какого органа кровь избавиться от углекислого газа

Карбокситерапия и озонотерапия: что лучше?

Карбокситерапия и озонотерапия основаны на лечении газом, однако они имеют отличия. Рассмотрим подробно обе методики, чтобы сделать правильный выбор.

ОЗОНОТЕРАПИЯ

Лечение данной методикой основывается на применении озона в медицинских и косметологических целях. Газ вводится внутривенно, подкожно, внутрикожно либо накладывается на кожу в составе косметических средств. При внутривенном введении озоно-кислородная смесь обогащается физраствором или кровью пациента.

Озон это окислитель, обладающий мощным дезинфицирующим свойством, благодаря чему нашёл широкое применение в медицине. Он улучшает состав крови, выводит токсины, убивает вредоносные микробы, грибок и вирусы. Озон также укрепляет иммунитет, насыщает клетки кислородом. В результате улучшается общее самочувствие, настроение, стрессоустойчивость, работоспособность. Печень лучше выводит токсины после курса процедур, лучше работают почки, оздоравливаются суставы, снижается интенсивность болевого синдрома.

В косметологии озон востребован, потому что запускает в организме процессы регенерации, стимулирует выработку эластина и коллагена в коже, расщепляет и выводит жировую ткань, помогает против целлюлита и позволяет корректировать фигуру.

Показания для озонотерапии

Рассмотрим показания для разных областей медицины и косметологии.

В области медицины:

- заболевания ЖКТ;

- аллергия;

- вирусы;

- венерические заболевания;

- гинекологические заболевания;

- дерматологические патологии;

- проблемы с сосудами;

- различные поражения позвоночника;

- болезни мочеполовой системы;

- низкая сопротивляемость стрессам;

- плохое общее самочувствие;

- проблемы со сном;

- слабый иммунитет;

- варикоз;

- сосудистая сетка на ногах.

- перхоть, выпадение волос;

- целлюлит;

- стрии, рубцы;

- локальные отложения жира на бедрах, животе, ягодицах, талии;

- грибковые поражения кожи;

- низкая эластичность и сухость кожи.

Противопоказания при озонотерапии

Для медицины и косметологии противопоказания общие:

- индивидуальная непереносимость озона;

- заболевания щитовидной железы;

- алкогольная интоксикация;

- нарушение свертываемости крови;

- гипертиреоз;

- заболевания сердца в острой фазе;

- гемофилия;

- склонность к судорогам;

- внутренние кровотечения.

Какие проблемы решает озонотерапия?

Озон оздоравливает, укрепляет иммунитет, служит профилактикой вируса гриппа. Его применяют при угрозе прерывания беременности, для лечения различных воспалений, профилактики старения, ускорения процесса выздоровления после операции, лечения ожогов. Курс процедур решит проблему целлюлита, растяжек, дряблости кожи.

КАРБОКСИТЕРАПИЯ

Данный вид терапии основан на введении в организм двуокиси углерода. После такой инъекции организм ощущает нехватку кислорода и реагирует выработкой новых кровяных клеток и ускорением кровообращения. В результате на обработанный участок поступает больше питательных веществ, кислорода, запускаются процессы регенерации. Концентрация кислорода в тканях повышается примерно в 3 раза.

Показания для карбокситерапии

Карбокситерапия показана в следующих случаях и при наличии следующих проблем в медицине:

- неврологические и сердечные заболевания;

- проблемы с эндокринной системой;

- различные травмы и ортопедические болезни;

- проблемы с опорно-двигательным аппаратом;

- остеохондроз;

- грыжи;

- артрозы и артриты;

- ревматизм;

- воспаление связок;

- синдром Рейно;

- ангиопатии;

- миелопатия, миелоишемия;

- нарушение сна;

- мигрени;

- головокружения;

- варикоз;

- трофические язвы;

- воспаление органов малого таза;

- хроническая венозная недостаточность.

- целлюлит;

- медленная регенерация;

- сосудистые звездочки;

- шрамы, растяжки, пигментные пятна;

- выпадение волос;

- сухость кожи.

Противопоказания при карбокситерапии

Несмотря на безопасность инъекций, существует ряд состояний и заболеваний, при которых процедуру проводить нельзя:

- обострения хронических болезней;

- беременность и период грудного вскармливания;

- сердечно-сосудистые заболевания;

- гипертония;

- железодефицитная анемия;

- инфаркт в анамнезе;

- нарушение работы печени и почек;

- эпилепсия.

Какие проблемы решает карбокситерапия?

Курс процедур поможет избавиться от локальных жировых отложений, подтянуть кожу. Карбокситерапия улучшает лимфообмен и микроциркуляцию крови, устраняет боль и воспаление, снимает мышечное напряжение и спазмы, убирает отечность и венозный застой, выводит из организма шлаки и токсины, нормализует обмен веществ, повышает сопротивляемость к вредным внешним факторам.

ОТЛИЧИЯ карбокситерапии от озонотерапии

| ОЗОНОТЕРАПИЯ | КАРБОКСИТЕРАПИЯ |

|---|---|

| Действующий компонент | |

| Озон O3 | Углекислый газ CO2 |

| Метод введения | |

| Внутривенно, подкожно, внутрикожно, аппликационно, в некоторых случаях – трансвагинально и трансректально (для медицины) | Подкожно, внутрикожно, трансдермально (маски) |

| Сферы применения | |

| Флебология, травматология, хирургия, гинекология, урология, проктология, неврология, дерматология, ортопедия, косметология | Неврология, флебология, гинекология, урология, ортопедия, дерматология, спортивная медицина, косметология |

| Нужна ли подготовка? | |

| Нет | Нет |

| Требуется ли госпитализация? | |

| Нет | Нет |

| Реабилитация | |

| На 2-3 дня исключить сауну, солярий, бассейн, загар под открытым солнцем, баню | В течение 4-х часов не мочить места инъекций |

| Ощущения во время процедуры | |

| Жжение, распирание | Покалывание под кожей, натяжение кожи |

| Анестезия | |

| Может применяться обезболивающий крем | Не требуется |

| Побочные эффекты | |

| Головная боль, судороги, изменение ритма и глубины дыхания | Небольшие синячки в местах инъекций, если игла попала в вену; локальный отек, припухлость |

| С какого возраста можно начинать процедуры? | |

| С любого | С любого |

| Можно ли делать во время беременности? | |

| Да | Нет |

| Дезинфицирующий эффект, результативность против вирусов | |

| Да | Нет |

| Сокращение объёмов тела | |

| Значительно | Незначительно |

Заключение: какую методику лучше выбрать

При некоторых совпадениях в показаниях для этих двух методик озонотерапия является окислительной терапией, которая обладает профилактическими и лечебными свойствами очищать, обновлять и оздоравливать.

Карбокситерапия успешно справляется с болезнями опорно-двигательного аппарата, показана при хронической венозной недостаточности и др.

При решении косметологических проблем озон слабее СО2. Карбокситерапия же сильнее при устранении свежих растяжек, состояние кожи после нее лучше.

Углекислый газ лучше воздействует при целлюлите, благодаря искусственному стимулированию кислородного голодания клеток.

Непосредственно процедуры различаются по уровню болезненности (при подкожном и внутрикожном введении): карбокситерапия переносится лучше.

Источник

С помощью какого органа кровь избавиться от углекислого газа

4.1. Транспорт кислорода

В сложных механизмах транспорта газов кровью и газообмена в тканях важная роль отводится эритроцитам, ответственным за доставку О2 к различным органам и удаление образующегося в процессе метаболизма СО2.

Эритроцит – безъядерная клетка, лишенная митохондрий, основным источником энергии для эритроцита служит глюкоза, метаболизируемая в гексозомонофосфатном шунте или цикле Эмбдена-Мейергофа. Транспорт О2 обеспечивается в значительной мере гемоглобином, состоящим из белка глобина и гема. Последний представляет собой комплексное соединение железа и порфирина. Глобин представляет собой тетрамер полипептидной цепи. Hb A (HbA) – основной гемоглобин взрослых содержит 2 – альфа и 2 – бета – цепи, Hb A2 – содержит две альфа и две дельта цепи.

Гем состоит из иона железа, встроенного в порфириновое кольцо. Ион железа гема обратимо связывает одну молекулу О2. С одной молекулой Hb максимально связываются 4 молекулы О2 с образованием оксигемоглобина.

Гем может подвергаться не только оксигенации, но и истинному окислению, когда железо становится из двухвалентного трехвалентным. Окисленный гем носит название гематина, а молекула гемоглобина становится метгемоглобином. В крови человека метгемоглобин находится в незначительных количествах, его уровень резко возрастает при отравлениях. Метгемоглобин не способен отдавать кислород тканям.

В норме метгемоглобин составляет менее 3% общего Hb крови. Основная форма транспорта О2 – в виде оксигемоглобина. Кислород транспортируется артериальной кровью не только в связи с гемоглобином, но и в растворенном виде. Принимая во внимание тот факт, что 1 г Hb может связать 1,34 мл О2, кислородная емкость крови в среднем у взрослого человека составляет около 200 мл/л крови. Одним из показателей кислородного транспорта является насыщение артериальной крови О2(Sa O2), равного отношению О2, связанного с Hb, к кислородной емкости крови:

SaO2=O2, связанного с Hb/O2 емкость крови* 100%.

В соответствии с кривой диссоциации оксигемоглобина насыщение артериальной крови кислородом в среднем составляет 97%, в венозной крови – 75%.

PaO2 в артериальной крови около 100 мм. рт. ст., а в венозной – около 40 мм. рт. ст.

Количество растворенного кислорода в крови пропорционально парциальному давлению О2 и коэффициэнту его растворимости.

Последний для О2 составляет 0,0031/100 мл крови/ 1 мм. рт. ст.. Таким образом, 100 мл крови при PaO2, равном 100 мм. рт. ст., содержит менее 0,31 мл O2.

Диссоциация оксигемоглобина в тканях обусловлена главным образом химическими свойствами гемоглобина, а также рядом других факторов – температурой тела, рН среды, р СО2.

При понижении температуры тела наклон кривой диссоциации оксигемоглобина возрастает, а при ее повышении – снижается, и соответственно снижается сродство Hb к О2.

При снижении рН, т.е. при закислении среды, сродство гемоглобина к О2 уменьшается. Увеличение напряжения в крови СО2 также сопровождается снижением сродства Hb к О2 и уплощением кривой диссоциации оксигемоглобина.

Известно, что степень диссоциации оксигемоглобина определяется содержанием в эритроцитах некоторых фосфорорганических соединений, главным из которых является 2,3 – ДФГ (2,3 дифосфоглицерат), а также содержанием в эритроцитах катионов. В случаях развития алкалозов, поглощение О2 в легких увеличивается, но в то же время затрудняется отдача кислорода тканями. При ацидозах наблюдается обратная картина.

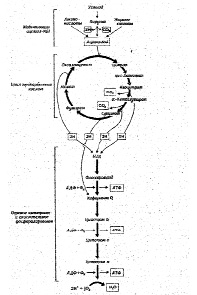

4.2.Утилизация кислорода тканями

Тканевое или клеточное дыхание включает три стадии. На первой стадии пируват, аминокислоты и жирные кислоты окисляются до двухуглеродных фрагментов ацетильных групп, входящих в состав ацетилкофермента А. Последние на втором этапе окисления включаются в цикл лимонной кислоты, где происходит образование высокоэнергетических атомов водорода и высвобождение СО2 – конечного продукта окисления органических субстратов. На третьей стадии клеточного дыхания атомы водорода делятся на протоны (Н+) и «высокоэнергетические» электроны, передающиеся по дыхательной цепи на молекулярный О2 и восстанавливающие его до НО2. Перенос электронов сопряжен с запасом энергии в форме АТФ, т.е. с окислительным фосфорилированием (рис.6).

Касаясь патогенеза метаболических сдвигов, свойственных гипоксическим состояниям, следует отметить, что в организме человека более 90% всего потребляемого кислорода восстанавливается с участием цитохромоксидазы митохондрий, и лишь около 10% кислорода метаболизируется в тканях с участием оксигеназ: диоксигеназы и монооксигеназы.

Рис.6. Схема тканевого дыхания. Конечные продукты каждой стадии даны в рамке (Ленинджер А., 1999)

Наиболее многочисленны и сложны монооксигеназные реакции, протекающие в эндоплазматическом ретикулуме клеток при участии цитохрома Р-450 и обеспечивающие гидроксилирование субстрата (стероидных гормонов, лекарственных препаратов и различных др. соединений) и, как правило, его инактивацию.

Диоксигеназы катализируют реакции, в которых в молекулу органического субстрата включаются оба атома молекулы кислорода (например, реакция окисления катехола молекулярным кислородом с раскрытием кольца).

В реакциях, связанных с переносом электронов, т.е. в реакциях окисления-восстановления, где, как указывалось выше, используется более 90% потребляемого кислорода, атомы водорода, отщепленные дегидрогеназами от субстратов в цикле лимонной кислоты, передают свои электроны в цепь переноса электронов и превращаются также в Н +. Как известно, помимо 4 пар атомов водорода, поставляемых каждым оборотом цикла лимонной кислоты, образуются и другие атомы водорода, отщепленные дегидрогеназами от пирувата, жирных кислот и аминокислот в процессе их расщепления до Ацетил-СоА и других продуктов.

Таким образом, все атомы водорода, отщепляемые дегидрогеназами от субстратов, передают свои электроны в дыхательную цепь к конечному акцептору электронов – кислороду.

Касаясь последовательности транспорта электронов в окислительно-восстановительных реакциях, протекающих на внутренней мембране митохондрий, прежде всего, следует отметить, что от всех НАД – зависимых реакций дегидрирования восстановленные эквиваленты переходят к митохондриальной НАДН – дегидрогеназе, затем через ряд железосерных ферментов передаются на убихинон М цитохрому b. Далее электроны переходят последовательно на цитохромы С1 и С, затем на цитохромы аа 3 (цитохромоксидазу – медьсодержащий фермент). В свою очередь цитохромоксидаза передает электроны на кислород. Для того, чтобы полностью восстановить кислород с образованием 2-х молекул воды требуется 4 электрона и четыре Н+ .

Скорость утилизации О2 в различных тканях различна. В среднем взрослый человек потребляет 250 мл О2 в 1 мин. Максимальное извлечение О2 из притекающей артериальной крови свойственно миокарду.

Кислород используется в клетках, в основном в метаболизме белков, жиров, углеводов, ксенобиотиков, в окислительно-восстановительных реакциях в различных субклеточных фракциях: в митохондриях, в эндоплазматическом ретикулуме, в реакциях липопероксидации, а также в межклеточном матриксе и в биологических жидкостях.

Коэффициент утилизации О2 в тканях равен отношению потребления О2 к интенсивности его доставки, широко варьирует в различных органах и тканях.

В условиях нормы минимальную потребность в О2 проявляют почки и селезенка, а максимальную потребность – кора головного мозга, миокард и скелетные мышцы, где коэффициент утилизации О2 колеблется от 0,4 до 0,6, а в миокарде до 0,7. При крайне интенсивной физической работе коэффициент утилизации О2 мышцами и миокардом может возрастать до 0,9.

Обмен дыхательных газов в тканях происходит в процессе свободной и облегченной диффузии. При этом О2 переносится по градиенту напряжения газа из эритроцитов и плазмы крови в окружающие ткани.

Одновременно происходит диффузия СО2 из тканей в кровь. На выход О2 из крови в ткани влияет диссоциация оксигемоглобина в эритроцитах, что обеспечивает так называемую облегченную диффузию О2. Интенсивность диффузионного потока О2 и СО2 определяется градиентом их напряжения между кровью и тканями, а также площадью газообмена, плотностью капилляров, распределением кровотока в микроциркуляторном русле. Интенсивность окислительных процессов в тканях определяется величиной критического напряжения О2 в митохондриях, которое в условиях нормы должно превосходить 0,1-1 мм рт. ст.

Соответствие доставки О2 к органам и тканям, возросшим потребностям в оксигенации обеспечивается на клеточном, органном уровнях за счет образования метаболитов изнашивания, а также при участии нервных, гормональных и гуморальных влияний.

Основная масса углекислого газа (СО2) образуется в организме как конечный продукт различных метаболических реакций и транспортируется к легким с кровью. Вдыхаемый воздух содержит лишь незначительное количество СО2.

Транспорт СО2 кровью осуществляется в 3-х состояниях: в виде аниона бикарбоната, в растворенной форме и в виде карбаминовых соединений.

СО2 хорошо растворяется в плазме крови и в артериальной крови, около 5% от общей двуокиси углерода содержится в крови в растворенной форме.

Анион бикарбоната составляет около 90% от общего содержания СО2 в артериальной крови: СО2+Н2О — Н++НСО-3.

Эта реакция медленно протекает в плазме крови, но чрезвычайно интенсивно происходит в эритроцитах при участии фермента карбоангидразы. Мембрана эритроцита относительно непроницаема для Н+, как и вообще для катионов, но в тоже время, проницаема для ионов НСО-3, выход которых из эритроцитов в плазму обеспечивается притоком Cl- из плазмы в эритроциты. Часть Н+ забуферивается гемоглобином с образованием восстановленного гемоглобина.

Третьей формой транспорта СО2 кровью являются карбаминовые соединения, образованные взаимодействием СО2 с концевыми группами белков крови преимущественно с гемоглобином:

Hb NH2 + CO2 — Hb NH COOH > Hb NH COO + Н+

Карбаминовые соединения составляют около 5% от общего количества СО2, транспортируемого кровью.

В оксигенированной артериальной крови напряжение СО2 составляет 40 мм. рт. ст., а в венозной крови Рv СО2 равно 46 мм. рт. ст.

4.4.Связывание гемоглобина с окисью углерода

Угарный газ (СО) – окись углерода обладает значительно большим сродством к гемоглобину, чем О2, с последующим образованием карбоксигемоглобина. СО входит в состав бытового газа, а также выделяется при работе двигателей внутреннего сгорания. При концентрации СО во вдыхаемом воздухе всего в количестве 7*10- 4 около 50% гемоглобина превращается в карбоксигемоглобин. В норме в крови содержится около 1% HbCO, у курильщиков – 3% . В крови водителей такси концентрация карбоксигемоглобина достигает 20%. Карбоксигемоглобин диссоциирует с отдачей О2 в 200 раз медленней оксигемоглобина и в то же время препятствует его диссоциации в тканях.

Источник