Сам ты крыса сам ты дурак

— То-то, у тебя не густо, так ты и «не надо!» — с иронией бубнит сосед; но отец прерывает его на первом же слове.

— Дубина моздовская! Видал я деньги на своем веку, не твоим чета. Пропил я их, деньги-то, нищий теперь, а давай ты мне их, так не возьму-у, да-а. Не надо мне их, потому душа не может по нонешнему времени сделать мне указания, куда их деть. Разучилась она, душа-то наша, о себе… Ты вот что мне ответь, — вдруг с большим ехидством в фигуре и голосе восклицает отец: — отвечай, на какой рожон ты деньги копишь? Зачем тебе тыщи? Давай ответ!

— Д-да! Пятьдесят лет ты деньгу набивал, полсотни годов ты бился, можно оказать, как собака… Как ты теперича их истратишь-то с толком, «по душе»? Отвечай мне на это: тогда я с тобой могу поддерживать разговор.

— Ах ты, башка, башка! — удивляется купец. — Не истратить денег? Чай, и ты на это дело мастер был… Ты наживинко вот!

— Тебе, дубине, делают вопрос, так ты давай ответ! Что ты хвостом-то вертишь? Нешто я о наживе говорю? Махлак ты этакой! С умом ли можешь ты их истратить по нонешнему вр-ремени?.

— Проломная голова! — горячится купец. — Есть у тебя дети-то, у шишиги?

— Ну и у меня есть!

— Что еще? Что нукаешь. Для детей наживаю… Гвоздь каленый!

— Для дет-тей? — переспрашивает отец и, ударив себя по колену, произносит: — Пач-чему? Почему для детей?

С злейшей иронией в губах смотрит он в сторону, прислушиваясь к ответу собеседника, и чувствуется, что у него уже есть наготове вернейшие средства разбить этот ответ в пух и прах.

— Не отчитывали еще тебя. — трунит собеседник.

— Нет еще, не отчитывали! — самодовольно потряхивая головой, произносит отец. — Тебя вот сначала от одури отец дьякон отчитает, тогда уж и меня… А ты ответ-то дай.

— Надо бы, право, надо бы тебя отчитать…

— Давай ответ на вопрос. Спрячь хвост-то — будет вилять. Давай-ко ответ-то… пивной ты котел!

— Ответ тебе? — горячится купец, придвигаясь к отцу.

— Д-да! Ответ! Язык имеешь?

— Имею я язык, крыса эдакая! Им-мею! Ответ, что ли, тебе надо, Искариоту?

— Ответу давай, толстомясая дурь!

— На тебе ответ, купорос ты астраханский, н-на! В лаптях я пришел в город, вахлаком со щепки начал, семью имею, дом имею, деньги им-мею… Зачем? Да хоть дочь я свою из деревенских девок выведу в люди-и!

— За благородного? — быстро вставляет свое словечко отец.

— А нешто нет, харя балаганная, неужто нет. Заткнул ли я тебе глотку, Иуде? Получил ли ты ответ.

— Тебе ли, толстомясому, заткнуть мне глотку. Ах ты, гнилое ты колесо! Разевай рот шире, я тебе затыкать глотку буду… Я тебе заткну, дубью безмозглому. Я-а-а.

И действительно, мудрено было «заткнуть рот» моему отцу. Быть может, частью под влиянием желания оправдать свое разоренье и бедность, он тотчас же переносил вопрос о разумном употреблении богатств на практическую почву и принимался представлять из тогдашних нравов такие картины бессознательности жизни, считаемой счастливой; что действительно оказывалось совершенно ненужным «биться» и наживать, чтобы завоевать это счастье. Купец Калашников уж кажется богат, уж кажется почтен и награжден начальством, а пьет не хуже мастерового и ездит к слободской солдатке Акульке, целует у ней руки, тогда как у него есть красивая жена с мильонами. А почему? — Душа тоскует. Для нее-то у Калашникова нету занятия, а медали ей не нужны… А дочь дворника, имеющая выйти за благородного? Что она может получить взамен отцовских, трудом нажитых, богатств? — мужа пьяницу от скуки, гулянье с зевотой да способность спать или плакать? Кругом в жизни было много явлений, в которых не было видно ума-руководителя, и отец ими-то и донимал собеседника.

Лежа подле спорящих в траве с каким-нибудь щенком в руках, я с удовольствием вижу, что богачу-купцу, должно быть, плохо приходится от моего отца, и рад этому. Мне смешно видеть, что с каждым словом в отпор моему отцу он злится более и более, говорит урывками, словно его бьют по спине, лицо его делается весьма глупым и смешным, вообще в нем является сходство с человеком, который ходит впотьмах, спотыкается, разбивает себе лоб и кроме ругательств не имеет другой защиты.

— Ну, в головы ты вылезешь, — кричит отец, — мундир на тебя, дубину, наденут, ну? — веселей тебе от этого.

— Медаль на тебя навесят? а дальше что.

— Ну, а дальше что? Надел ты, дурак, мундир, нацепил медали, послы к тебе персидские приехали, к ослу лавочному, барана ты им зарезал, тысяч десять в утробу ты им всыпал, а потом что. Ведь снимешь же ты, мочалка глупая, мундир-то! И медали ты положишь ведь когда-нибудь в сундук; что же для твоей дурацкой души останется? Для души-то для твоей что? Сам про себя-то ты с чем останешься? Отвечай мне!

— Голова ты безмозглая! Вот тебе мой ответ.

— Сам ты — крыса бесхвостая, да не в том у нас с тобой, невежей, разговор идет. Уши-то твои слышат ли мои слова? Ведь ты на крышу полезешь с помелом голубей гонять! Для души-то у тебя нет ничего. Пузырь! Ведь это тебя нарочно исказили. Ведь это тебя нарочно приучили, чтобы душу у тебя вынуть, а ты и не видал этого? Башка-башка! Говорю я тебе, ежели богатств твоих послы персидские не сожрут, ежели со страху ты их начальству не рассуешь, да ежели. дети твои, ослы лабазные, с цыганками не пропьют, что ты станешь с ними делать? Скажет ли что тебе душа? Есть ли у тебя душа-то? Отвечай-ко мне на это?

— Пес я, что ли? — кричит собеседник.

— Не пес, а пузырь! — наклоняясь к собеседнику, язвительно шепчет отец. — Пузырь пустой. Пе-ес! Пес свое дело знает. Что ему надо, он исполняет, на нем шкура своя, а вот ты-то, друг ты мой, сам про свою душу ничего не имеешь. Вот что, ангелочек мой! Что мы с тобой без толку орем? Надо говорить честно, благородно… Ругать, что ли, я тебя собрался? Велика радость! Эко собаку бешеную нашел! Не про тебя одного говорю, все мы, друг ты мой, обездушели. Все! — Вот что!

Ласковый тон и тихий стих, осенивший отца, отнял у собеседника последнее средство обороны — ругательство; он сидит, как ступа, изредка потряхивает головой и что-то бурчит. А отец, все более и более охватываемый серьезностью разбираемого или, вернее, разругиваемого вопроса, продолжает говорить все с большей искренностью и задушевностью.

— Что нам воевать-то без ума? Эх, куманек дорогой! Не в тебе в одном души нету, а во всем народе ее не стало. Вот что, друг! Видал ли в горнице у нас портреты родителей моих?

— Видал я твои портреты…

— Седенького старика-то помнишь, там висит, ай нет? Ну вот это, друг сердечный, прадедушка мой, царство ему небесное! Вот у него была душа, да и своя, не заказная! Да! Не на заказ сделана, а своя! Да, друг любезный, своя! Был он, видишь ты, раскольник и свой скит имел за Волгой, в лесах, да и так, пожалуй, было, что и толк особенный он сам от себя выдал — да-а! Что ж, я тебе скажу? Ведь он и торговал и деньгу наживал; ведь и он, друг ты мой, аршинничал, да только не по-нашему! Ты-то вот, не в обиду тебе говорю, не знаешь, зачем деньги-то тебе, а он знал. Он, братец ты мой, руками в лавке, а душой в своем месте. Руками-то деньги принимает, а душа-то уж ему указание дает. Стало быть, он знал — что зачем. Мерин у него в тыщу рублей, рысаки тысячные были, и это неспроста! Именно ему тысячный рысак был надобен, потому начальство за ним на тройке погнало, а он попа-расстригу везет, так ему надо угнать от начальства-то. Видишь вот! Он, поп-то, хоть и вор и разбойник, а ежели настоящую очистку ему сделать, беглый солдат окажется, да душа этого требует — «спасай», «не поддавайся!» Глупы ли, умны ли были старички, а как-никак умели жить своей совестью. А в нонешнее-то время и нету ничего! Все и разучились так-то жить. Да-а! Всё исполняем, всё исполняем, а для совести-то и нет ничего! Мерин-то вот у тебя будет не дешевле, как тыщу, а ходу-то тебе с ним нету? Да-а! Ну куда ты с своим мерином сунешься? Посадил ты свою жену на него, пять молодцов его держат под уздцы, а выпустили они его — и некуда вам! И ходу-то всего вам с мерином два вершка, только на гулянье! Разлетелись вы, следственно, как дураки набитые, и домой тоже такими же дураками воротились. Окроме как спать, нету вам никакого интересу! Ты с супругой с одури-то храпеть завалился, мерин твой одурелый в конюшне жрет не в свою голову, и все вы — дурак на дураке!

Источник

Учимся хамить красиво. 35 нестандартных ответов! ;-)))

1. Чтобы разговаривать с Вами на одном уровне, мне надо лечь.

2. Я не знаю, что вы едите за завтраком, но это реально действует! Интеллект стремится к нулю!

3. Только не надо вынимать наушники из ушей. Не дай Бог сквозняком застудишь мозг изнутри.

4. Мне пора к психологу? Нет, конечно, большое спасибо за дельный совет, но не стоит ровнять всех по себе.

5. Рот будешь открывать у стоматолога.

6. Чтобы меня шокировать, вам придется сказать что-нибудь умное.

7. Еще один гудок с твоей платформы и твой зубной состав тронется.

8.Чтоб ты свою свадьбу в «McDonalds» отмечал.

9. Если бы мне доставляло удовольствие общаться с суками, у меня бы давно уже была собака.

10. Ума как у ракушки.

11. Глядя на вас начинаю понимать, что ничто человеческое Богу не чуждо. У него отличное чувство юмора.

12. Говорите, говорите… я всегда зеваю, когда мне интересно!

13. Украсил бы ты мир своим отсутствием, пока я грех на душу не взял!

14. Из положительных качеств у тебя только «резус-фактор».

15. Я живу напротив кладбища. Будешь выпендриваться-будешь жить напротив меня.

16. Это тебя все любят? А, ну, да, любовь же зла…

17. Да что бы тебе в бане чайной ложкой можно было прикрыться!

18. -Девушка, скучаете? -Не настолько…

19. Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.

20. -«спасибо» в карман не положишь. -в руках понесёшь.

21. Слышь, ты, розочка! Тюльпань отсюда, а то как загеоргиню, обсеренишься!

22. Я пришел к тебе с приветом, с утюгом и пистолетом

23. Чем дальше в лес, тем злее дятлы.

24. Лучше умно молчать, чем тупо говорить

25. Это набор слов, или мне нужно вдуматься?

26. Прости что не оправдал твои стереотипы

27. В некоторые головы мысли приходят умирать

28. Он: Мы пойдем к тебе или пойдем ко мне?

Она: Одновременно. Ты – к себе, а я – к себе.

29. Что, словесная нефтескважина иссякла?

30. Дурдом на выезде, психи на природе!

31. Что смотришь? Ты в музее что ли? Ща я тебе устрою культурное мероприятие в двух действиях без антракта! Дам затрещину – голова отлетит

32. А ты, что думаешь, что если на меня громче орать будешь, я буду тише слушать?

33. Ты сейчас у меня очки свои домой понесешь. В разных карманах.

34. Ваш стиль речи напоминает мне базарный говор далеких девяностых конца прошлого столетия.

35. И не надо смеяться! Смех без причины – это признак того, что человек либо идиот, либо хорошенькая девушка. Хочешь убедить меня во втором – для начала побрейся.

Поселковый гоп-юмор какой-то.

35 способов отхватить по щщам

Ебать, я еще это в 2007 видела на заре ВК

Я думал — каникулы уже закончились)) наверно карантин начался.

Гайка на 10 и то нестандартнее этих фразочек.

от создателей «вашей маме зять не нужен?»

1) ты имеешь право на свое мнение. Но есть нюанс: интересно оно лишь тебе и твоему психиатру

2) а ты ваще лолка

3) ты так ори, когда тебя трахать будут

«Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками» еще есть

Вот так вот

Почему Ева была создана из ребра. Научные основы православной культуры, о которых вам не расскажут в школе

Никогда не задумывались, почему в священных писаниях бог сотворил жену Адама именно из его ребра? Почему не из левой пятки, пупочной шерсти, грязи из под ногтей или козявок в носу? Миф о ребре общий для авраамистических религий (ислама, христианства и иудаизма) и за тысячи лет породил множество глубокомысленных теологических интерпретаций. Но что если авторы боговдохновенного писания просто совершили ошибку в переводе, когда переписывали языческие мифы 3 тысячи лет назад? Что думают об истоках событий в Эдемском саду историки, лингвисты и археологи сегодня? Давайте проведём расследование по следам настоящих Индиан Джонсов и раскроем секреты того, как создавались священные писания, которыми руководствуются миллиарды верующих по всему миру.

Часть I. Объект CBS4561.

Остин Генри Лейард — британский путешественник и авантюрист, который обнаружил легендарную Ниневию и открывший знаменитую библиотеку Ашшурбанипала (записки этого реального Индианы Джонса можно прочитать на английском здесь). В 1851 году во время очередного путешествия по Ираку он начинает раскопки в 150 км от Багдада в районе таинственного комплекса курганов, который местные арабы называют Наффар (место на карте). Лейард обнаруживает там поселение, а также глиняные таблички с надписями сделанными клинописью. Клинопись была знакома исследователям. Её использовали древние семитские народы, такие как вавилоняне и ассирийцы. Но обнаруженные в данном поселение надписи записывали вовсе не семитский язык. Это был не просто не известный язык. Никто так и не смог установить родственные связи этого языка ни с одним из известных языков. До сих пор.

Надписи, сделанные в поселении обнаруженном Лейардом были шумерскими, а само поселение было идентифицировано как шумерский город Ниппур. Священный город Ниппур впоследствии ставший известным как важнейший культовый центр Шумера с храмом верховному шумерскому богу Энлилю. В Ниппуре правители шумерских городов-государств должны были получать подтверждение своих прав на престол. Царская власть считалась легитимной только после признания её ниппурскими жрецами. Некоторые исследователи считают Ниппур очагом распространения шумерской клинописи.

Масштабные раскопки этого места были организованы только спустя почти 40 лет после Лейарда экспедицией Пенсильванского университета под руководством американского священника Джона Паннета Петерса, а также археологов Джона Генри Хейнса и Германа Волрата Хильпрехта. За 4 сезона в период с 1889 по 1900 года было найдено огромное количество артефактов, в том числе десятки тысяч глиняных табличек, испещрённых шумерской клинописью. Об удивительных приключениях этой экспедиции в суровых землях междуречья конца XIX века вы можете прочитать в книге «Nippur, or, Explorations and adventures on the Euphrates» (том 1 и том 2), написанную Петерсом, а также в книге Exploration in Bible Land Хильпрехта.

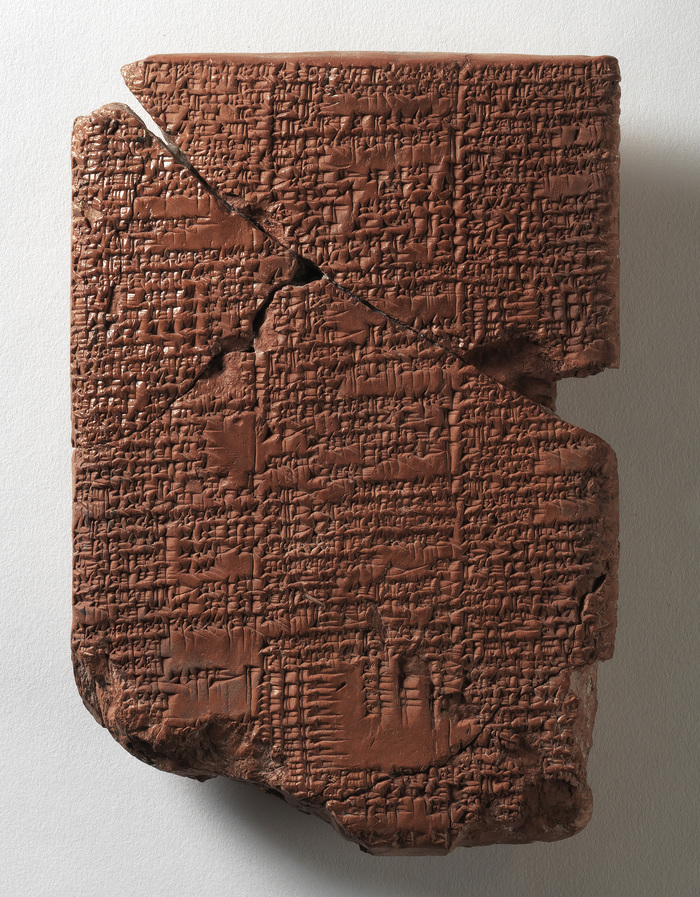

Среди множества найденных табличек была одна, оставшаяся вначале без должного внимания. Она получила идентификационный номер CBS4561 и отправилась на полку музея археологии и антропологии Пенсильванского университета. Лишь спустя десятилетия она перевернет наши представления о происхождении библейского текста.

Тот самый Объект CBS4561. Обожженная табличка из светло-коричневой глины. Высота — 18,75; ширина — 12,75. Содержит три колонны клинописного текста на шумерском языке. Датируется 1900-1600 гг. до н.э.

Часть II. Сотворение Евы в Библии и его теологические интерпретации.

Прежде чем рассказать о том, что было написано в ниппурской табличке CBS4561 давайте поговорим об интересующем нас эпизоде Библии. Речь идет о второй главе самой первой книги Библии, которая называется книга Бытия. Эти главы описывают создание Богом райского сада в Эдеме и первых людей (Адама и Евы), а также их жизнь в Эдеме. В райском саду Адам и Ева жили не зная забот и смерти. До тех пор пока не вкусили плод с древа познания добра и зла, и Бог не выгнал их из Эдема, обрекая на страдания. Этот текст в известном нам виде был создан в I тыс. до н.э.

Процесс создания первой женщины Евы хорошо известен в массовой культуре и описан в книге Бытия так:

И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. (Быт 2:21–22)

Почему именно из ребра?

Какое объяснение данному способу сотворения женщины обычно дают верующие? Протоиерей белорусской православной церкви Сергей Лепин так разъясняет значение этого отрывка:

Неточный перевод несколько скрывает от нас всю грандиозность библейского образа. Еврейское слово «цело» которое обычно переводится как ребро, может быть переведено не только так. Часто в Библии оно обозначает «сторону». Это слово может быть переведено и как «грань», «аспект»… Ева – это не просто кость Адама (а, может, и — вовсе не кость). Она – одна из сторон его природы, его грань, его аспект…

Примерно такое объяснение вы вероятно услышите на уроках ОПК в школе. Символическое объяснение эпизода с ребром как указание на единство природы Адама и Евы получило распространение с первых веков христианства в трудах таких богословов как Ефрем Сирин и Феодорит Кирский. Но если 1-2 тысячи лет назад христианам легко давалась вера в «волшебство», то сейчас у людей возникают крамольные мысли о том, что женщина из ребра как минимум должна была получиться непропорционального с Адамом размера.

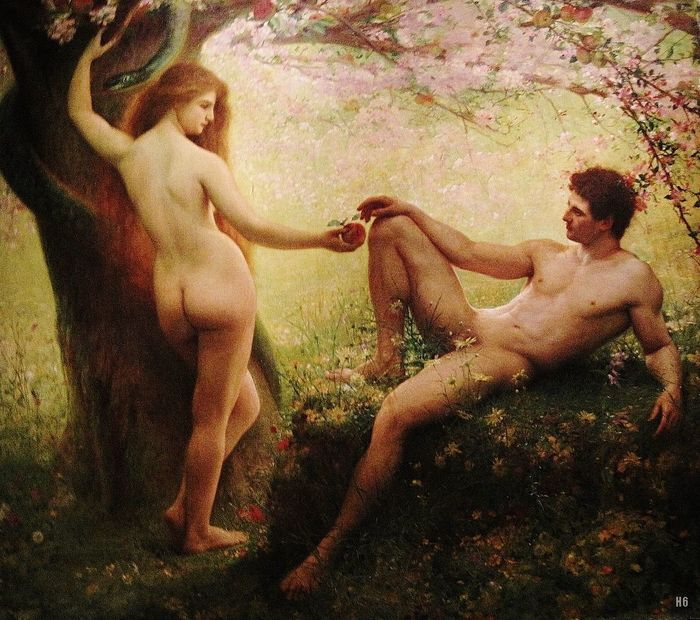

A nymph in the forest (Нимфа в лесу), Джон Кольер, 1893.

Поэтому современные богословы более склонны подчеркивать аллегорический характер книги Бытия. Например, старший преподаватель кафедры библеистики МДА, протоиерей Андрей Рахновский рекомендует:

Не следует придавать рассказу о ребре избыточного значения и видеть в нем какой-либо иной смысл помимо указания на это единство. В противном случае любой учебник анатомии можно использовать как доказательство несостоятельности библейского повествования, тогда как речь идет не о погрешностях в священном тексте, а о склонности человека к его примитивному пониманию.

То есть это не священный текст ошибается (он не может ошибаться «по определению»), а читатель сам дурак — не так понял.

Но научные открытия в археологии и лингвистике за последние 150 лет заставили взглянуть по новому на истоки библейского повествования, указав на неудобное прошлое христианских священных книг. Можно ли смириться с той мыслью, что книга Бытия вдохновлена не христианским Богом, а демоническими божествами древних шумеров?

Daphnis Et Chloe (Дафнис и Хлоя), Гюстав Куртуа.

Часть III. Миф об Энки и Нинхурсаг.

Вернемся к табличке CBS4561. Впервые текст таблички был опубликован ещё в 1915 году. Оказалось, что на 278 строках таблички изложена древняя шумерская поэма об Энки и Нинхурсаг. Однако полностью понять её содержание удалось только в 1945 году. Именно тогда ведущий шумеролог мира Самюэль Ноа Крамер опубликовал новый вариант текста таблички в статье «Enki and Ninḫursag: A Sumerian «Paradise» Myth» (Энки и Нинхурсаг: Шумерский миф о «Рае»). Выводы, сделанные Крамером, произвели настоящий фурор в мире. Это было одним из самых возмутительных открытий за всю историю христианства.

Миф повествует о стране Дильмун — «чистой», «непорочной», «светлой» «стране живых», не знающей ни болезней, ни смерти. Ничего вам не напоминает? Именно таким в христианской (как и в иудейском) традиции представлялся сад Эдем (а также Джаннат в исламской традиции).

В Дильмуне ворон не каркает,

Птица «иттидду» не кричит,

Волк не хватает ягненка,

Дикая собака, пожирательница козлят, здесь не живет,

. ., пожиратель зерна, здесь не живет.

Птица на высотах не… свое. .,

Голубь не прячет голову,

Нет таких, которые бы говорили: «У меня болят глаза»,

Нет таких, которые бы говорили: «У меня болит голова»,

Нет старухи, которая бы говорила: «Я стара»,

Нет старика, который бы говорил: «Я стар».

Впрочем в шумерской традиции это был рай для богов, а не для людей.

Где располагался райский сад?

Дильмун и Эдемский сад были вполне конкретными географическими местами, которые можно найти на Google Maps. В частности книга Бытия сообщает нам такие координаты:

Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.

Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;

и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.

Имя второй реки Гихон [Геон]: она обтекает всю землю Куш.

Имя третьей реки Хиддекель [Тигр]: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат. (Быт 2:10-14)

Чем же таким интересным занимались боги в этом самом Дильмуне? Ну конечно же половой.

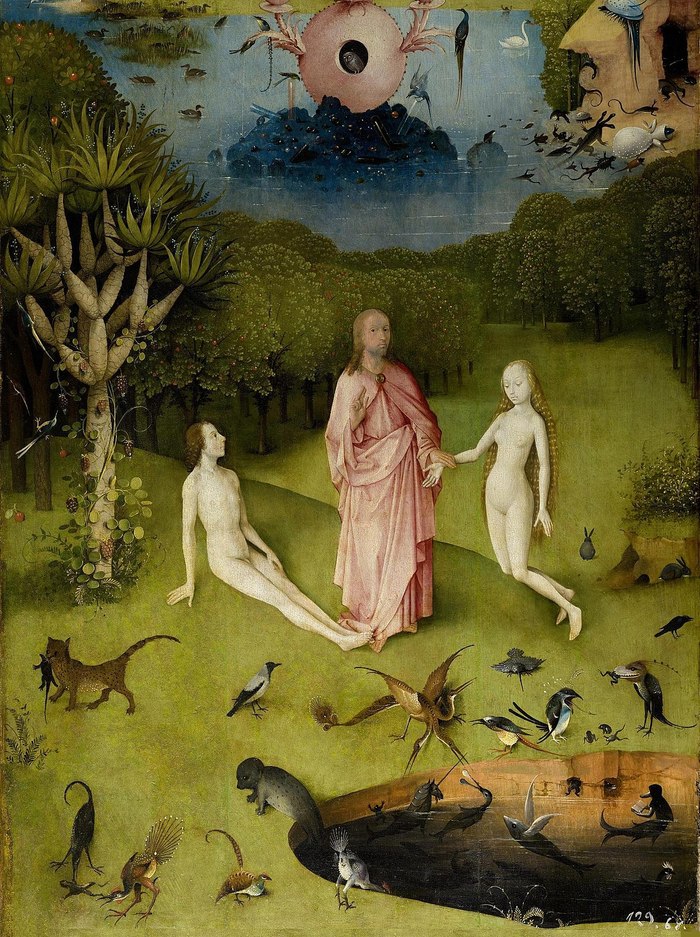

Сад земных наслаждений, внутреннее левое крыло (Рай, Эдемский сад), Иероним Босх, 1490-1500.

В Дильмуне бог Энки придается любовным утехам с Нинсикиль (один из эпитетов Нинхурсаг, дословно — Госпожа чистоты или Госпожа девственница). Лично мне тут вспоминаются исламские гурии — вечные девственницы. Нинхурсаг рожает от Энки три поколения богов. При чём рожают в Дильмуне быстро и безболезненно, как по маслу. И это не моя метафора, буквально в тексте мифа так говорится:

Он извергает семя в ее лоно.

Она принимает в свое лоно семя, семя Энки,

Один день для нее — один месяц,

Два дня для нее — два месяца,

Девять дней для нее — девять месяцев, девять месяцев «материнства».

Нинму, как по… маслу, как по… маслу, как по лучшему превосходному маслу

Родила богиню Нинкурра.

Заметьте как поэтично описан половой акт: обнял, поцеловал и сразу кончил. Всё.

Описание родов без мук и страданий отсылает нас к проклятию Евы, обречённой в муках рожать детей своих.

Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей;

Быт 3:16

Далее события в поэме об Энки и Нинхурсаг развиваются скоротечно.

Кроме любовных утех и рождения детей Нинхурсаг сажает в божественном саду восемь растений. Энки, по-видимому, хочет отведать растения, выращенные Нинхурсаг. Его посланец, двуликий бог Исимуд, срывает драгоценные побеги и дает их своему господину. Энки съедает их без остатка. Разгневанная Нинхурсаг проклинает Энки, обрекая его на смерть, после чего она покидает общество богов. Один за другим органы Энки начинают отказывать. Заметьте, как и в Библии проблемы со здоровьем начинаются из-за съеденных запретных растений. Затем Нинхурсаг все таки возвращается к мужу и садится рядом с ним.

Ладно, хорошо, там написано не рядом. Там что-то про вагину, но я не придумал, как это правильно перевести на русский:

Нинхурсаг спрашивает, какие части тела у него болят. Энки их называет, а Нинхурсаг производит на свет соответственно восемь исцеляющих божеств. Энки выздоравливает, смерть ему больше не грозит. Happy End.

Какая же связь между всем этим и библейской легендой о рае? Теперь внимательно следите за руками.

Так почему же древнееврейские авторы предпочли ребро всем другим частям тела, в качестве материала для создания Евы? Согласно традиции имя Ева (она же Хавва в исламской традиции) означает «дающая жизнь». Итак, Нинхурсаг создает 8 божеств для каждого из органов Энки среди которых рёбра. Богиня, созданная для того, чтобы исцелить боль в ребре Энки, носила имя Нинти, то есть «госпожа ребра». На шумерском это звучит двусмысленно: «ти» это одновременно и «ребро» и «давать жизнь». Самюэль Крамер пишет:

Таким образом в шумерской литературе «госпожа ребра» благодаря своего рода игре слов превратилась в «госпожу, дающую жизнь». Это была одна из первых литературных ошибок, которая укоренилась на века благодаря библейской легенде о рае, хотя здесь уже никакой игры слов не осталось, потому что на древнееврейском языке «ребро» и «дающая жизнь» звучат по-разному. История начинается в Шумере. Сэмюэль Крамер.

Данный филологический трюк может показаться притянутым за уши, если бы не контекст в целом. Никто не говорит, что текст Бытия является копипастой поэмы об Энки и Нинхурсаг. Речь идёт о совпадениях на уровне образов и мотивов, которые едва ли могут быть случайными особенно в своей совокупности. Независимо от Крамера идею о связи этого мифа с библейским текстом высказывал выдающийся французский ассириолог Жан-Венсан Шейль, который обнаружил стелу с кодексом Хаммурапи. Вряд ли религиозного отца-доминиканца можно считать предвзятым в данном вопросе.

Образ райского сада, орошаемого пресными водами, с бессмертием и без трудных родов, где, заклиная дыханием жизни, зачинаются новые существа, лишь часть образов и мотивов заимствованных Библией из шумерской мифологии (я рассказал далеко не про все).

Lilit (Лилит — первая жена Адама, согласно кабалистической традиции), Джон Кольер, 1892.

Часть III. Древо познание и древо жизни в шумерской традиции.

Многие не обращают внимание на то, что в тексте Библии говорится не об одном, а о двух деревьях: древе познания добра и зла и древе жизни, дающем бессмертие. Оба образа могли быть знакомы жителям древнего Междуречья.

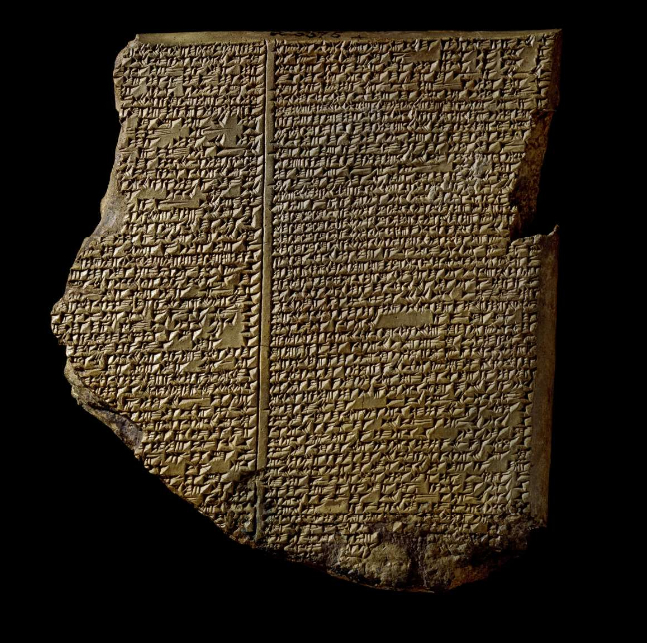

В шумерском эпосе о Гильгамеше рассказывается о царе Урука, которого после смерти друга Энкиду настиг экзистенциальный кризис, и, подобно Цинь Шихуанди, его единственной страстью стал поиск бессмертия. Сам эпос датируется XXI веком до н.э., но наиболее известный вавилонский вариант был составлен машмашу по имени Sîn-lēqi-unninni в период между 1300 и 1000 гг. до н.э. Этот текст на 12 табличках был найден в 1853 году Ормузом Рассамом, соратником Лейарда, в библиотеке Ашшурбанипала в Ниневии.

Наиболее интересной является 11 табличка, где рассказывается о всемирном потопе. Многие считают, что шумерский миф о потопе просто один из многих мифов о потопе, которые встречаются у разных народов мира. Нет. Вавилонский миф о потопе иногда дословно совпадает с библейским текстом (см. сравнительную таблицу). В 1872, когда табличка 11 была расшифрована, сходство с рассказом из книги Бытия вызывало настоящую сенсацию и восторг в обществе. Расшифровавший клинописный текст молодой ассириолог-самоучка Джордж Смит по свидетельствам современников прыгал от восторга, срывая с себя одежду, осознав, что он нашёл. А газета «The Daily Telegraph» немедленно выделила фонды для новой экспедиции в Ниневию. Где Джордж Смит и умер от поноса. Но об этом стоит написать отдельный пост.

В этом посте нас интересует эпизод, в котором Гильгамеш находит Утнапиштима (вавилонский вариант Ноя, единственный человек, которому боги даровали вечную жизнь), чтобы узнать у него секрет бессмертия. Утнапиштим рассказывает ему, что на дне море есть колючее растение, которое сделает Гильгамеша снова молодым. Это отсылает нас к стихам книги Бытия, в котором упоминается древо жизни:

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.

Быт. 3:22.

Почему Господь говорит о себе во множественном числе мы разбирали в прошлом моем посте. Ещё интереснее то, что стать бессмертным Гильгамешу так же как и Адаму помешал змей.

И поднялся наверх со своей добычей.

К Ур-Эа Гильгамеш обратился:

«Ур-Эа, растенье это весьма знаменито,

Из за него человек получает дыханье жизни.

Я возьму его в крепкий Урук, поделю средь сограждан,

Имя его — «старик становится юным».

Я его съем в Уруке и юношей стану».

Двадцать часов прошло, принесли они жертву умершим,

Тридцать часов прошло, завершили они причитанья;

Увидал Гильгамеш колодец с холодной водою,

Он спустился в него и водой омылся.

Змея услыхала запах растенья,

Подползла и растенье утащила.

Табличка 11. В переводе Николая Гумилева.

Древо познания добра и зла.

В Британском музее находится ещё один очень любопытный артефакт. Это цилиндрическая печать датируемая 2200-2100 гг. до н.э., сделанная из зелёного камня. На ней изображена женская фигура с волосами в пучке, которая протягивает левую руку и сидит лицом к лицу с богом (судя по его рогатому головному убору), который в свою очередь протягивает правую руку. Оба носят простые одежды и сидят по обе стороны от финиковой пальмы; за ними вертикально поднимается волнистая змея. Известный ассириолог Джордж Смит (тот самый, который обнаружил и перевел эпос о Гильгамеше и «прыгал без штанов» от радости) назвал этот цилиндр печатью Адама и Евы, и рассматривал как доказательство того, что миф о грехопадении был известен еще в древней Месопотамии (The Chaldean account of Genesis, 1876).

Другие исследователи указывали на то, что на печате изображена обычная сцена, встречающаяся на печатях XXIII и XXII веков до нашей эры в Междуречье: сидящая мужская фигура перед женщиной. Финиковая пальма и змея между ними могут быть просто символом плодородия.

А могут и не быть.

Пресвитерианский священник и исследователь Ветхого завета Дэвид Л. Петерсен пишет:

Во-первых, в месопотамском искусстве существует давняя традиция изображать фигуры, обращенные к центральному растению, здесь — финиковой пальме. Кроме того, рога сидящего справа указывают на божественный статус в соответствии с давними иконографическими традициями. Фигура слева, вероятно, является прихожанином, а вовсе не женщиной, как предполагал Фрейденбург. Что касается змеи, то она вполне может быть изображением бога-змея (такого как Нира) или, возможно, более общим символом возрождения и плодородия.

Как бы то ни было, образ женщины и мужчины, производящих манипуляции с плодовым деревом в присутствии змеи, был надежно отпечатан в головах жителей Ближнего Востока задолго до написания библейских текстов.

Экспонат №89326. «Печать Адама и Евы». 2200-2100 гг. до н.э. Британский музей. Поступила в 1846 г. из коллекции Джона Роберта Стюарта.

В заключение давайте предоставим слово одному из самых уважаемых шумерологов в мире Самюэлю Ноа Крамеру, который в своей книге История начинается в Шумере пишет:

Одним из важнейших результатов археологических исследований в «библейских странах» были находки, проливающие новый, яркий свет на первоосновы и происхождение самой Библии. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что этот литературный памятник возник вовсе не мгновенно — отнюдь не как некий искусственный цветок, выросший на пустом месте. Он уходит корнями в глубь веков, он впитал в себя соки всех соседних стран. И по форме и по содержанию, книги Библии имеют немалое сходство с литературными произведениями древнейших цивилизаций Ближнего Востока.

По всей видимости, Моисей, легендарный автор книги Бытия (о существовании которого нет достоверных свидетельств, см. прошлый пост), был далеко не первым пророком, которому Бог рассказывал о потопе, райских садах и заповедях. Да что уж там говорить, если древним шумерам/аккадцам была знакома биография Моисея за тысячу лет до его гипотетического рождения. Но лишь вам решать, являлись ли библейские сюжеты боговдохновенным откровением или переработкой мифологических историй бывших в ходу на Ближнем Востоке в бронзовом веке.

Если пост выйдет в горячее, то в следующем посте я расскажу про то, в каких деталях похожи шумерский и библейский всемирные потопы; почему биографии Моисея и аккадского царя Саргона, жившего за тысячу лет до него так похожи; почему притчи Соломона рассказывали за сотни лет до его рождения; в чём сходство Энума Элиш и библейской версии сотворения мира; на сколько столетий Шамаш опередил Яхве, сообщив заповеди и принцип талиона Хаммурапи; откуда были заимствованы образы Каина, Авеля и Иова; «косплеил» ли Иисус богиню Иштар и других богов, спускаясь в ад и воскресая?

Литература по теме

Айзек Азимов. В начале (научно-популярный разбор книги Бытия)

Источник