Чесотка у овец и коз

Признаки чесотки

Как остальные чесоточные заболевания, саркоптоз у овец и коз сопровождает сильным зудом, дерматитами, расчесами и выпадением волос. Животные становятся беспокойными, особенно в ночное время, сильно худеют, начинают плохо расти и развиваться. Заболевание поражает голую кожу рядом с уголками рта, глазами, ушами, постепенно переходя на область шеи, спину, бока и грудь, а в сильно запущенных случаях захватывает свободные от шерсти конечности, корень хвоста, вымя и мошонку.

Лечение чесотки

Сегодня саркоптоз успешно лечится целым спектром инсектоакарицидными препаратами, которые выпускаются в виде;

- аэрозолей;

- инъекционных растворов;

- дустов;

- спреев;

- мазей;

- эмульсий.

Чтобы уничтожить оставшихся в живых насекомых, больных животных обрабатывают два раза. Повторную дезинфекцию выполняют в теплое время года спустя неделю, а зимой – через 12-14 дней. Наибольшей эффективностью при лечении саркоптоза обладают инъекции 1% растворами, содержащими макроциклические лактоны (дуотин, аверсект, дектомакс, бровермекти и др.). Дойных коз лечат только наружными препаратами, обсыпая их дустом коллоидной серы, эктомином, суминаком.

Спустя две недели после лечения животных осматривают и берут кожные сосокобы, которые направляют на исследование в лабораторию. Если возбудители чесотки у овец или овец осталась, подбирают другой препарат и опять проводят дезинфекционную обработку животных.

Профилактика саркоптоза

- изолируют больных животных от здоровых;

- новых коз, которые прибыли в хозяйство, осматривают и помещают в отдельное помещение на карантин;

- стойла, где содержались больные животные, тщательно очищают от органических остатков и дезинфицируют.

Дезинсекционную обработку помещений лучше проводить методом газации, применяя инсектоакарицидные шашки «Пешка-В». В отличие от прессованных аналогов, средство считается более безопасным для животных и человека, поскольку содержит меньшее количество инсектицида, а за счет активной формулы полностью уничтожает всех паразитов. И главное – инсектоакарицидная шашка оказывает комплексное воздействие на насекомых, попутно уничтожая других экопаразитов животных и птиц, вредителей запасов.

Источник

САРКОПТОЗЫ ЖИВОТНЫХ

Саркоптозы вызываются чесоточными клещами (зуднями) из рода Sarcoptes. У домашних животных паразитируют виды зудней: 3. suis — у свиней, S. equi — у лошадей, S. саргае — у коз, S. can is — у собак, S. tarandi-rangiferis — у северного оленя и S. cameli — у верблюдов.

Возбудители. Зудни имеют шаровидное тело, величина их в пределах 0,25-0,5 мм, хоботок подковообразный, две передних пары ног толстые и выступают за края туловища. Две пары задних ног короткие. У самок на первых двух парах ног, а у самцов на первой, второй и четвертой паре ног есть присоски. Зудни являются внутрикожными паразитами, прогрызая ходы в субэпидермальном слое.

Жизненный цикл. Самки откладывают яйца в ходах под эпидермисом. Вследствие роста кожи хозяина субэпидермальный слой переходит в эпидермис, и поэтому личинки, а потом нимфы постепенно перемещаются на кожу. Это позволяет второй нимфе переходить на новый участок кожи или на другое животное, где она, а затем и самки образуют новый очаг поражения.

Для развития одной генерации зудней требуется 2- 3 недели. Во внешней среде зудни сохраняются не более 2 недель. Зудни при переходе на неспецифического хозяина способны вызывать заболевание — псевдочесотку.

Саркоптоз свиней

Саркоптоз — остро или хронически протекающее заболевание, вызываемое клещом-зуднем Sarcoptes suis из сем. Sarcoptidae. Болеют в основном молодые животные.

Эпизоотологические данные. У свиней саркоптоз протекает вне зависимости от времени года, его обнаруживают как зимой, так и летом. Обычно источником инвазии свиноматок являются хряки-производители, а свиноматки заражают народившихся поросят. Кроме того, резервуаром возбудителя саркоптоза может быть инвентарь, предметы ухода, одежда обслуживающего персонала. Вне тела животных зудни выживают 20 дней при плюсовой температуре, а при температуре минус 5-9° только 5 суток.

От больных свиней могут заражаться свипарки и свинари, если не соблюдаются меры профилактики. Но течение чесотки у людей доброкачественное — псевдочесотка.

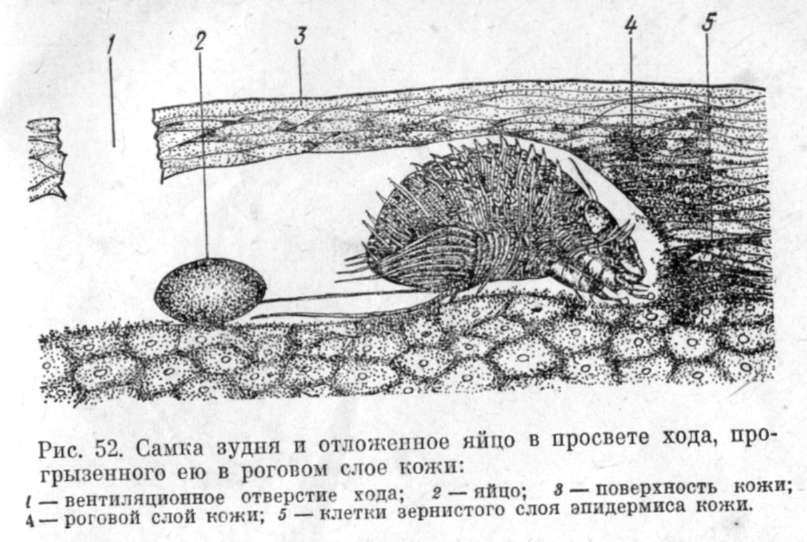

Патогенез. Зудни разрушают субэпидермальный и эпидермальный слон кожи, проделывая ходы в вертикальном и горизонтальном направлении (рис. 52). Повреждение кожи, выпадение шерсти, воспаление нарушают физиологические функции кожи. Расчесы и трещины кожи усугубляют патологию саркоптоза. Продукты распада клеток, внедрение инородных микроорганизмов, лизис погибших клещей — все в сумме обусловливает интоксикацию организма и тем самым возникают нарушения ЦНС, сердечно сосудистой и других систем организма. В зависимости от состояния функций защитных механизмов саркоптозный процесс протекает остро или хронически.

Клинические признаки. Иикубационный период при саркоптозе 10-15 дпей. Очаги поражения вначале появляются в области головы и главным образом вокруг глаз, па щеках и в ушах. Зуд при этом сильно выражен, и поэтому свиньи часто чешутся. Процесс саркоптоза быстро распространяется на шею и спину. У хряков нередко поражается кожа мошонки. В очагах поражения обнаруживают узелки, покрытые чешуйками. При прогрессировании саркоптоза кожа становится сухой, уплотняется, появляются складки, трещины и выпадает щетина. Заболевание может протекать длительное время. В этих случаях щетина становится курчавой.

Диагноз ставят при наличии зуда и воспаления кожи. Для подтверждения диагноза берут глубокий соскоб с кожи до появления сукровицы в центре очага и проводят микроскопию полученного материала. Для размягчения корок -оскоб предварительно обрабатывают 5%-ным раствором едкого натрия.

Взрослое поголовье свиней, которое обычно болеет без клинических признаков, дважды опрыскивают теми же акарицидами, кроме того, ими же обрабатывают внутреннюю поверхность ушной раковины.

Наряду с обработкой животных проводят дезакаризацию свинарника, инвентаря, предметов ухода теми же препаратами. Одежду обслуживающего персонала стирают в горячих мыльных растворах.

Саркоптоз лошадей

Саркоптоз — остро или хронически протекающее заболевание с симптомами зуда, воспаления кожи, выпадения шерсти и исхудания. Вызывается зуднем Sarcoptes equi из сем. Sarcoptidae.

Эпизоотологические данные. В настоящее время саркоптоз лошадей имеет ограниченное распространение. Возбудитель саркоптоза обладает аналогичными условиями распространения, как и возбудитель псороптоза. Зудни лошадей могут временно паразитировать у других видов животных, вызывая псевдочесотку.

Клинические признаки. Инкубационный период 2- 3 недели. Первые признаки саркоптоза обнаруживают чаще всего на голове, но они еще могут появиться и в области плеч, где накладывают хомут, и в области холки, где накладывают седло. Первичный очаг поражения характеризуется появлением зуда, узелков, склеивающихся волос, которые легко выдергиваются. Под волосками обнаруживают крошковатую массу или корки. Саркоптозный процесс распространяется на соседние участки кожи. На облысевших местах кожа становится сухой, складчатой и в местах расчесывания появляются трещины.

Диагноз. Саркоптоз может быть установлен при наличии зуда лошадей, ответной реакции на почесывание, а также микроскопического исследования соскобов методом обнаружения живых или мертвых клещей. При саркоптозе соскобы с кожи берут скальпелем при многократном соскабливании слоя кожи до появления сукровицы с центра очага.

Лечение. Животных опрыскивают или обтирают гексахлорановой эмульсией с содержанием 0,025% гамма-изомера.

Лечение повторяют через 12-15 дней. Лошадей считают выздоровевшими, если после повторной обработки через 3 недели не будут проявляться симптомы зуда.

Профилактика. Одновременно с лечением необходимо подвергать дезакаризации внешнюю среду: конюшню, сбрую, инвентарь и пр. Для этого используют 2%-ный раствор хлорофоса, гексахлорановую эмульсию с содержанием 0,03% гамма-изомера. Если есть возможность, то лошадей выводят в другое помещение, а конюшню при наличии температуры ниже 5° закрывают не менее как на 10 дней для уничтожения клещей холодом.

Источник

Саркоптоидные клещи у овец

Саркоптоидные клещи

Клещи надсемейства Sarcoptoidea (подотряд Sarcoptiformes) являются возбудителями заболеваний (саркоптоидозов) сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также человека. Паразитируют на коже или внутри ее. Они питаются лимфой, тканевой жидкостью, серозным экссудатом и отмершим эпителием. Это постоянные паразиты: на всех стадиях развития они обитают на своих хозяевах.

Клещи надсемейства Sarcoptoidea включают два семейства: Psoroptidae (роды Psoroptes, Chorioptes, Otodectes) и Sarcoptidae (роды Sarcoptes, Notoedres, Knemidocoptes). Псороптидные и саркоптидные клещи видоспецифичны и виды в пределах родов морфологически не различаются, их дифференцируют лишь по видам животных, на которых они паразитируют.

Форма тела саркоптоидных клещей яйцевидная или овальная, слегка сплющенная в дорзовентральном направлении. Кутикула с явственной штриховкой, реже зернистая, имеет выступы и щи-тинки, положение которых очень постоянно. Тело нечленистое, явственно разделено более или менее полной кольцевидной поперечной бороздой на маленький передний отдел — протеросому, несущую комплекс ротовых органов (гнатосому), 2 пары передних ног, направленных вперед, и массивный мешковидный задний отдел — гистеросому, несущую 3-ю и 4-ю пары ног, направленных назад. Ноги у разных видов и полов клещей развиты не одинаково. У эндопаразитических форм они короткие, а у клещей, паразити-рующих на поверхности кожи, ноги достигают значительной величины. На концевых члениках ног (лапках) располагаются присоски (амбулакры).

Половой деморфизм выражен различно. У видов сем. Sarcoptidae он выражен слабо, тогда как в сем. Psoroptidae самцы значительно отличаются от самок размером, формой и вооружением ног.

Постэмбриональное развитие включает 4 фазы: личинка, протонимфа, телеонимфа и имаго.

Род Psoroptes. Клещи паразитируют у крупного рогатого скота — P. bovis, у овец — P. ovis, у лошадей, ослов, мулов — P. equi, у кроликов — P. cuniculi, у коз — P. caprae. Живут и развиваются на коже, питаются лимфой и серозным экссудатом.

Клещи в половозрелой фазе развития (имаго) имеют продолговато-овальную форму тела, размеры 0,5-0,8 х 0,2-0,4 мм, окраску — от светло-желтой (в молодом возрасте) до коричневой. Самцы несколько мельче самок и более округлой формы. Ротовой аппарат колюще-сосущий, конусообразный. Ноги хорошо развиты, с амбулакрами: у самцов — на первой, второй и третьей парах ног, у самок — на первой, второй и четвертой парах ног; у самок ноги третьей пары укорочены и имеют две длинные щетинки.

Яйца серовато-белого цвета, с блеском, удлиненно-овальной формы, некоторые слегка вогнуты, размеры 0,31 х 0,15 мм.

Личинки светлые или слегка желтоватые, размером 0,2-0,4 х 0,160,27 мм. Имеют три пары конечностей. Гнатосома конусовидной формы.

Протонимфы имеют светло-желтый, иногда светло-коричневый цвет и 4 пары конечностей, размеры 0,33-0,42 х 0,22-0,33 мм. Накаудальной части гистеросомы у самок располагаются копулятивные бугры, у самцов протонимф их нет. Телеонимфы, как и протонимфы, имеют удлиненно-овальную форму, цвет от светло-желтого до светло-коричневого, размеры 0,46-0,55 х 0,3-0,4 мм. Самковые особи в отличие от самок не имеют копулятивного соска и яйцевыводного отверстия.

Самцы имаго копулируют с самковой телеонимфой. Последняя после линьки (после выхода из кутикулярного мешка) откладывает яйца, приклеивая их к эпидермису маточным секретом. Из яиц вылупляются продолговатые шестиногие личинки, которые, линяя, превращаются в последовательно сменяющиеся нимфы: прото- и телеонимфу, которые трансформируются в имаго (самца или самку).

Продолжительность отдельных фаз метаморфоза зависит от многих факторов, но главное — температура и влажность воздуха (особенно прикожного слоя). В среднем полный цикл развития при оптимальных условиях заканчивается на 14-20-е сутки. В иных условиях метаморфоз продолжается в течение 1-1,5 месяца.

Накожные клещи являются постоянными эктопаразитами. На теле животных они паразитируют в течение 3-6 недель. Сроки выживания клещей во внешней среде значительно варьируют (от нескольких часов до 50 суток) и зависят от температуры, влажности, солнечной радиации и других факторов. Устойчивость клещей последующей фазы развития всегда выше предыдущей.

Род Chorioptes. Клещи паразитируют у крупного рогатого скота — Ch. bovis, у лошадей — Ch. equi, у коз — Ch. caprae, у овец -Ch. ovis, у кроликов — Ch. cuniculi. Локализуются на поверхности кожи, питаются чешуйками эпидермиса и сухими корочками. По внешнему виду клещи-кожееды (Chorioptes) похожи на накожников (Psoroptes). Форма тела продолговато-овальная, размеры 0,3-0,5 х 0,2-0,3 мм. Хоботок короткий, округлый. Ротовой аппарат грызущего типа. У самцов ноги четвертой пары тонкие, в два-три раза меньше ног третьей пары. Присоски на коротких стерженьках: у самцов на всех ногах, у самок отсутствуют на третьей паре, вместо них длинные щитинки.

Онтогенез и биология кожеедных клещей изучены недостаточно, по-видимому, они сходны с таковыми у клещей-накожников.

Род Otodectes. Клещи паразитируют в слуховом проходе и во внутренней поверхности ушной раковины плотоядных (собак, кошек, лисиц, песцов, хорьков) — О. cynotis. В экологическом отношении близки к клещам двух других родов семейства Psoroptidae. Морфологические особенности: у протонимф и телеонимф отсутствует четвертая пара ног, у самок она рудиментирована и не выступает за края тела, у самцов все четыре пары ног снабжены присосками, а у самок они лишь на первой и второй парах ног. Присоски (амбулакры) крупные, чашеобразные, на коротких нечленистых стебельках. Половой деморфизм у отодектесов не выражен.

Род Sarcoptes. Клещи паразитируют у крупного рогатого скота — S. bovis, у лошадей — S. equi, у овец — S. ovis, у коз — S. саргае, у верблюдов — S. cameli, у свиней — S. suis, у северных оленей -S. tarandiranqiferi, у кроликов — S. cuniculi, у собак — S. canis, у лисиц — S. vulpis. Клещи локализуются в эпидермальном слое кожи, непосредственно граничащем с мальпигиевым слоем.

Клещи имеют округлое тело, выпуклое сверху и несколько уплощенное на брюшной стороне, размеры 0,2-0,5 х 0,18-0,38 мм. В связи с эндопаразитическим образом жизни все ноги у клеща сильно укорочены. Хитиновые покровы на спинной стороне образуют чешуевидные выросты, острием направленные назад. Укороченные ноги и шипы на спине препятствуют возможному скольжению клеща назад при движении вдоль хода, особенно при прогрызании его. Амбулакры на несегментированных стерженьках имеются: у самок — на первых и вторых парах, а у самцов — на первой, второй и четвертой парах конечностей.

Ротовой аппарат грызущего типа, подковообразной формы, хорошо развит. Тело грязно-серого цвета, задний конец округлый, анальное отверстие расположено вентрально. Самцы не имеют копулятивных присосок.

Саркоптесы развиваются и размножаются только в толще эпидермиса, где они прогрызают ходы. В них самки откладывают яйца серо-белого цвета, овальной формы, размером 0,15 х 0,18 мм. Из них вылупляются шестиногие личинки, которые, линяя, превращаются в нимф (прото- и телеонимф), а из последних развиваются взрослые особи. Выползая из эпидермального хода на поверхность кожи, самцы имаго копулируют с телеонимфами. Последние после копуляции прогрызают новые ходы, линяют в самок и откладывают яйца. Темпы развития саркоптесов зависят от температуры, влажности и общего состояния животного. В среднем при благоприятных условиях полный цикл развития завершается в течение 2-3 недель.

Во внешней среде вне тела хозяина саркоптесы, как и другие саркоптиды, менее устойчивы, нежели клещи накожники, так как кутикула у них тоньше, нежнее, и к тому же они «вкожные» паразиты.

Заканчивая морфобиологическую характеристику клещей рода Sarcoptes, следует отметить, что к настоящему времени они известны как эктопаразиты более 40 видов животных-хозяев. У людей паразитирует один подвид Sarcoptes scabiei. Они являются облигатными паразитами, характерной чертой которых является передача только от человека к человеку. В некоторых публикациях (и в ветеринарных, и в медицинских) до сих пор авторы не делают различия в заболеваемости человека чесоткой и псевдочесоткой.

Заболевание, вызываемое у людей клещами Sarcoptes scabiei, в медицине как нозологическую единицу называют чесоткой-scabies — по видовому названию возбудителя. В современной отечественной ветеринарии (и не только) термин «чесотка» не употребляется, а заболевание, вызываемое клещами Sarcoptes, называют саркоптозом. Другие заболевания животных, обусловленные паразитированием иных саркоптоидных клещей (надсем. Sarcoptoidea), именуют также по родовому названию возбудителя (псороптоз, хориоптоз, нотоэдроз и т. д.).

Зудящий дерматоз, возникающий при заражении человека клещами семейства Sarcoptidae животных, коренным образом отличается от заболевания, вызванного клещами Sarcoptes scabiei. В связи с особенностями эпидемиологии и симптомов данного заболевания, считают, что эту форму целесообразно называть псевдочесоткой (Е. Н. Павловский, 1948; В. Б. Дубинин, 1954; А. Б. Ланге, Р. Т. Клочко, 1977; Т. В. Соколова, Р. Ф. Федоровская, 1989; G. Leigheb, 1983; E. Colombo, P. Griffanti, 1983; M. D. Fain, 1978; J. Minster, 1980 и многие другие).

Клиническая картина псевдочесотки иная, чем при истинной чесотке. Инкубационный период короткий — всего несколько часов. Клещи, нанося укусы, вызывают сильный зуд, но не проникают в эпидермис, не образуют ходов и не откладывают яиц. Высыпания локализуются на открытых участках тела, представлены преимущественно папулами, везикулами и волдырями с резко выраженным воспалительным компонентом. От человека заболевание не передается, при устранении источника и, естественно, при отсутствии микробного обсеменения заболевание разрешается без лечения.

Род Notoedres. У собак, пушных зверей паразитируют клещи -N. cati, у кроликов — N. cuniculi, у мышей, крыс — N. muris. Морфологически они схожи с клещами рода Sarcoptes. Важным отличительным признаком их является смещенное на спинную поверхность анальное отверстие, а у самок и копулятивное отверстие. Тело половозрелой особи округлое, грязно-серого цвета, размером 0,14-0,45 х 0,12-0,4 мм. Хоботок подковообразный. Ноги короткие, толстые, конусовидные. Обитают и размножаются в толще эпидермиса.

Род Knemidocoptes. Данный род клещей насчитывает 7 видов, из которых Kn. gallinae и Kn. mutans вызывают у домашних птиц серьезные заболевания: первый паразитирует у основания перьев тела, а второй — в толще и под чешуйками эпидермиса ног. Клещи имеют округлую форму, серый цвет с желтоватым оттенком, размеры 0,32-0,58 х 0,27-0,40 мм. Хитин параллельно исчерчен, с редкими короткими щитинками. Хоботок подковообразный, грызущего типа. В задней части тела располагаются две длинные щи-тинки. Ноги конусовидные, короткие, с дорзальной стороны третья и четвертая пара ног не видны; на концах ног у самок по два коготковидных зубчика, у самцов — стерженьковые присоски. Самцы не имеют копулятивных присосок, что характерно для кожных саркоптоидные клещей. Половой деморфизм выражен.

Превращение от личинки до имаго происходит за 3-4 недели. Клещи питаются клетками эпидермиса и тканевой жидкостью. Половозрелые стадии во внешней среде могут выживать 2-10 суток.

Лабораторная диагностика саркоптоидных клещей основана на обнаружении их в соскобах кожи. Материал для ис-следования берут со «свежих», еще не уплотнившихся очагов поражения или со «старых» очагов с загрубевшими патологическими наложениями (струпья, корки), но на границе между измененной и условно здоровой кожей; материал для достоверности исследований берут с нескольких мест.

Соскобы делают с помощью острых предметов (скальпеля, ножа), соскабливая легкими движениями мелкие корочки и поверхностные слои кожи. При подозрении на саркоптоз, нотоэдроз соскобы делают более глубокими, снимая слои эпидермиса до появления сукровицы; при отодектозе плотоядных и псороптозе кроликов исследуют корочки и чешуйки внутренней поверхности слухового прохода. При хориоптозе исследуют поверхностные со-скобы. При кнемидокоптозе соскобы делают под роговыми чешуйками (после их выщипывания) конечностей и с пораженных участков кожи поверхности тела.

При взятии соскоба к поверхности кожи приставляют бактериологическую чашку, кусок плотной бумаги или ткани. Материал (соскоб) помещают в пробирки, пенициллиновые флакончики и др., плотно закрывают (во избежание расползания клещей) и этикетируют с указанием хозяйства, фермы, вида и номера животного, даты взятия соскоба.

Следует отметить, что при микроскопическом исследовании соскобов кожи дифференцировать клещей по преимагинальным стадиям развития затруднено и практически невозможно. Кроме того, виды клещей, относящиеся к тому или иному роду, не имеют между собой существенных морфологических различий и поэтому дифференцируются лишь по видам животных, на которых они паразитируют.

Все методы лабораторной диагностики подразделяются на биотические и мортальные (абиотические). И те и другие позволяют точно поставить диагноз, определить интенсивность инвазии и установить видовой состав паразитов. При абиотических методах обнаруживают только мертвых клещей или их фрагменты, что обусловлено обработкой исследуемого материала, при которой клещи погибают, или при исследовании соскобов, взятых от животных, подвергнутых лечению. Биотические методы основаны на выявлении живых клещей, они используются как до лечения животных, так и после, что позволяет контролировать эффективность лечебных процедур.

Для исследования соскобов предложено много разнообразных методов, но не все они выполнимы в полевых условиях. Мы остановимся на методах, которые наиболее приемлемы, легко выполнимы и не требуют специальных реактивов и оборудования.

Б и о т и ч е с к и е м е т о д ы. Они основаны на биологических особенностях поведения клещей (положительного термотаксиса) и исключают применение каких-либо препаратов, могущих их убить.

- Исследуемый материал помещают на черную бумагу и подогревают (25-30°С); клещи вскоре начинают двигаться и хорошо заметны (даже невооруженным глазом — накожники) в виде мелких подвижных точек. Препаровальной иглой клещей переносят на предметное стекло и изучают под микроскопом (метод Н. Н. Богданова).

- Соскоб помещают в чашку Петри, тщательно измельчают препаровальными иглами, слегка подогревают и рассматрива-ют под лупой или микроскопом при малом увеличении (метод Г. З. Шика).

- Соскоб помещают в чашку Петри, которую выдерживают в термостате при температуре +30-40 °С в течение 4-5 минут. Активно ползающих клещей собирают кисточкой, помещают на предметное стекло и исследуют (метод А. В. Алфимовой).

- Чашку Петри с соскобом устанавливают крышкой вниз на стакан (широкогорлую колбу) с нагретой до 50 °С водой. Через некоторое время (см. ниже) чашку убирают, переворачивают, снимают крышку и просматривают ее под лупой или микроскопом (метод Д. Р. Приселковой); клещи фиксируются амбулакрами на стекле и отчетливо просматриваются, поскольку на крышке чашки отсутствуют чешуйки, корочки и волосы, которые при других методах затрудняют исследование.

При обработке соскобов биотическими методами необходимо помнить, что клещи семейства Psoroptidae выползают из корок значительно быстрее, нежели клещи семейства Sarcoptidae. Поэтому при подозрении на псороптоз, хориоптоз и отодектоз исследуемый материал после подогревания можно изучать через 10-15 минут, при подозрении на саркоптоз и нотоэдроз — не ранее 20-30 минут и более.

А б и о т и ч е с к и е м е т о д ы:

- Исследуемый материал, помещенный в чашку Петри или пробирку, заливают 10 %-ным водным раствором едкого калия или натрия и подогревают в течение 15-20 минут, доводя жидкость до слабого кипения. Затем материал частями переносят на предметное стекло, расщепляют препаровальными иглами, покрывают покровным стеклом и исследуют под малым увеличением микроскопа или бинокулярной лупы.

- Частички исследуемого соскоба переносят на предметное стекло, заливают несколькими каплями керосина, покрывают другим предметным стеклом и исследуют. Этот метод удобен тем, что позволяет быстро приготовить большое количество препаратов и просматривать их в любое время, не опасаясь высыхания материала.

Источник