- Селение тли южной осетии известные люди

- Забытая южноосетинская война 1919-1920 годов

- Меньшевистская Грузия в разгуле политического террора

- Боевые действия в Южной Осетии 1919-1920-х годов

- Холодное южноосетинское лето 1920-го

- Воистину выжженная земля

- Страшный исход

- Смерть тех, кто не сбежал

- «Озверевшие народогвардейцы по директивам правительства Н. Жордания и Н. Рамишвили творили такие ужасы, каких история знает очень мало… Грузинские меньшевики поставили себе целью совершенное уничтожение Юго-Осетии и цель эту почти достигли. Дальше этого идти было невозможно. Осетия была разрушена и сровнена с землёй».

Селение тли южной осетии известные люди

О Тлийском ущелье, о фамилии Маргиевых знают многие из публикаций и рассказов Ирбега Маргиева. Любовь к этому удивительному ущелью, его сёлам, жителям, теперь уже бывшим, он передаёт всем своим близким, друзьям, знакомым. Дом его в Бадзыгат стал в некотором роде гостевым домом, двери в нём не закрываются никогда, путники всегда находят приют.

Вид на Джермугъ из дома Ирбега Маргиева

Уходя, пишут благодарности на дощатых стенах коридора, бывает, к сожалению, что и не убирают за собой. Чем же примечателен Бадзыгат? Во-первых, труднодоступен — проехав часть пути на авто, надо пройти достаточно крутой серпантин в еловом лесу.

Идёшь, идёшь — а цели не видно. Подъём кажется бесконечным. Перестаёшь думать о ней, и вдруг неожиданно резко заканчивается лес. И ты оказываешься на достаточно ровном зелёном склоне, расположенном на высоте 1800 метров над уровнем моря. Во-вторых — удивительные виды, горные пейзажи. Перед тобой дома, за которыми возвышается Джермугъ, вершина и святилище. Налево, где-то далеко внизу река, село Тли, глядя на которое ощущаешь высоту, на которой находишься.

А направо возвышается Бурхох — наш гордый и верный страж, наша сила, наша надежда. Ещё одно святилище, которому осетины поклоняются издревне.

Бурхох на закате

Бурхох ранним утром

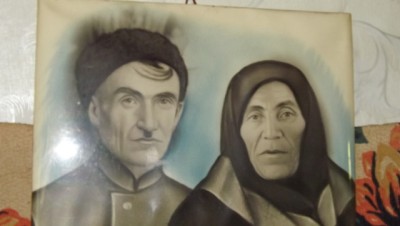

Мощно, красиво. Вот так вот. По-осетински можно сказать — дыууæ кувæндоны хъæбысы сæ бынат æссардтой Мæргъитæ. Жили, трудились, растили детей, держали скот, выращивали картофель, овощи. Нынешний дом строил Маргиев Никала, дед Ирбега, и его брат Ефим в 1930 году. Их фотографии висят на стене в большой комнате.

Маргиев Никала и его супруга Багиаева Нинуцка

Никала и Ефим Маргиевы

Света в Бадзыгат не было никогда, автомобильной дороги также. С 2006 года никто не живёт. Но два религизных праздника — Джермугъы бæрæгбон и атынæг традиционно собирают Маргиевых в родном гнезде.

Наши гостеприимные хозяева Ирбег Маргиев и Давид Гобозов

Источник

Забытая южноосетинская война 1919-1920 годов

100-летняя годовщина геноцида 1918-20-го годов. Вторая половина 1918-го года прошла для Южной Осетии крайне тревожно. Ситуацию нельзя было характеризовать ни как войну, ни как мир. В селениях остались женщины, старики и дети, а часть молодёжи, прихватив оружие, отправилось в горы. К этому времени сбывался страшный сон грузин – осетины всё более тяготели к большевистским идеям, которые толкали их в направлении сильного союзника. Да и в самой Грузии население отнюдь не поголовно приняло меньшевистскую диктатуру, как бы она ни рядилась в демократические одежды. Поэтому новое правительство отчаянно искало протекции. В самом начале «новая Грузия» едва ли не присягнула на верность кайзеровской Германии, т. к. в 1918-й году по приглашению Ноя Жордания германские войска взяли под свой контроль стратегически важные пункты на территории Грузии. После краха немцев ориентация была мигом изменена, и в верности клялись уже странам Антанты.

Меньшевистская Грузия в разгуле политического террора

Ещё дальше пошёл один из лидеров грузинских меньшевиков и член Конституционной ассамблеи Грузии Сеид Девдариани, заявивший:

Автор даже не интересуется, откуда Девдариани взял в аграрной Грузии с несколькими табачными фабриками пролетариат, но по поводу «диктатуры без крови» промолчать просто невозможно. Если даже цинично вывести южных осетин за скобки, то только в Грузии в тюрьму отправили около тысячи большевиков, не считая тех, кого без затей расстреляли. Все большевистские издания ещё в феврале 1918-го были закрыты. Кроме того, страну сотрясали крестьянские восстания и росло число недовольных новым правительством, поэтому был создан «Особый отряд», занимавшийся подавлением всякого инакомыслия.

Согласно воспоминаниям Льва Троцкого (одного из самых осведомлённых людей своего времени, несмотря на отношение к нему автора), в методах «политической» борьбы грузинское правительство меньшевиков не стеснялось:

Однако представители Антанты, которые ко всему прочему отчасти финансировали новый грузинский режим, на всё это смотрели сквозь пальцы, правда, тщательно смазывая свою слепоту гуманистической риторикой. Члены Национального совета осетин подали странам «просвещённого» Запада «Меморандум народа Южной Осетии», где фигурировало требование воссоединения Севера и Юга Осетии. Документ был составлен на русском и французском (язык международной дипломатии в то время) языках. Но и на это глаза «международная общественность» не открыла.

Разгул преследований инакомыслящих, особенно осетин, доходил до абсурда. Так, у одного из бывших учеников цхинвальской гимназии, участвовавшего в коммунистических собраниях и работавшего в слесарно-кузнечной мастерской, временно хранился сверлильный станок. Дабы отвадить детей, он именовал станок «пулемётом». Младший брат похвастался сверстнику, что у них есть пулемёт. Скоро отец сверстника, меньшевик Касрадзе, узнал об этом. Вечером в дом бывшего гимназиста нагрянула «народная гвардия», реквизировала «пулемёт» и вместе с владельцем и домочадцами доставила его в штаб. По воспоминаниям Виктора Гассиева, хоть над «гвардейцами» и потешался весь Цхинвал, но «хранителя пулемёта» всё же отправили в тюрьму.

Боевые действия в Южной Осетии 1919-1920-х годов

Южная Осетия в это время формально управлялась Тифлисом, но по факту продолжала «подло» говорить на осетинском и русском языках, выбирать на местные посты местное же население. В 1919-м году Грузию накрывает волна восстаний против власти и меньшевистской верхушки. К восстанию присоединяются и осетины. В октябре того же года Тифлис вводит в Южную Осетию войска. Вскоре малочисленные отряды восставших осетин были выбиты из Цхинвала и прилегающих селений. Восстание подавили и на территории Грузии. Не имея поддержки, штаб восстания в декабре 19-го сложил оружие. Но ситуация оставалась настолько напряжённой, что далее горного селения Уанел (север Южной Осетии) грузинские отряды идти не отваживались.

Наконец, пользуясь контролем части Южной Осетии, большевики-осетины провозгласили в республике советскую власть одновременно с формированием вооружённых отрядов. Из Владикавказа в это же время в сторону селения Рук выступил отряд в 1000 бойцов, набранных из южноосетинских беженцев. В первых числах июня сводные осетинские подразделения вышли в сторону Дзау. Уже 6 июня 1920-го года осетинские силы под командованием Арсена Дзуццева разгромили грузинский отряд близ вышеозначенного селения. Пленных отправили в Северную Осетию. Удивительно, что позже всех пленных… отпустили, по указанию председателя облисполкома Квирквелия.

Утром следующего дня завязались бои на окраинах Цхинвала, которые к вечеру завершились победой сил Советской Осетии. Узнав о новом восстании и потере Цхинвала, Тифлис, несмотря на разгром грузинских войск в Абхазии генералом Деникиным, которого остановили только «союзники» из Антанты, снял с позиций все возможные силы и отправил их на подавление осетин.

12 июня в 4 часа утра к Цхинвалу подошли грузинские войска, усиленные артиллерией, которой у осетинских повстанцев не было. Штурм города начали с артиллерийского обстрела, длившегося целых два часа. Только у села Тирдзнис расположилась батарея из 6 орудий. После артподготовки на позиции осетин двинулась грузинская пехота тремя цепями.

Уже к полудню силы осетин не превышали 500 бойцов. Положение усугублял тот факт, что захваченные грузинами селения мгновенно начинали пылать, а до повстанцев доносились крики мирных жителей – женщин, детей, стариков. Многие бросились спасать свои семьи, оголяя фронт. Первым заполыхало селение Прис, в районе которого грузинам удалось прорвать оборону. Командование осетин-большевиков принял решение отойти к селению Кехви (после войны 2008-го года более фактически не существует, т.к. было населено грузинами, выехавшими за пару дней до 8-го августа), севернее Цхинвала. Штаб осетинских сил расположился ещё севернее – в Дзау. В несчастном Цхинвале и пригородных сёлах, население которых не успело бежать, начался разгул насилия. Чермен Бегизов, командир повстанцев села Рук, вспоминал:

Недостаток людей отягощался недостатком боеприпасов. Владимир Александрович Газзаев, медик по образованию, будущий писатель и переводчик, а в 1920-м году боевой командир осетинских повстанцев-большевиков, писал:

Вскоре стало ясно, что основной задачей осетинских отрядов стало прикрытие повального отступления мирного населения. Несмотря на стремительно редеющие ряды защитников, от основных сил продолжали отделяться отряды по 5-15 человек для защиты эвакуации того или иного поселения. Большинство сёл, уже занятых грузинскими войсками, мгновенно вспыхивали, словно спички, без какой-либо тактической или стратегической необходимости.

Командир одного из отрядов Мидта Хасиев позже вспоминал о том, как лично столкнулся с грабительскими повадками оккупантов:

Но всё это было только началом тяжёлых испытаний южноосетинского народа. Истинный разгул геноцида и массового грабежа был только впереди. Вскоре все, кто смог уйти, начнут умирать от голода и холода на кавказском высокогорье, а те, кто остался на своей собственной земле, будут вынуждены скрываться в лесах, т. к. репрессиям будут подвергнуты не только повстанцы, большевики и им сочувствующие, но и все осетины по этническому признаку.

Холодное южноосетинское лето 1920-го

100-летняя годовщина геноцида 1918-1920 годов. С 12 июня и до конца того страшного месяца 1920-го года в Южной Осетии шли тяжёлые бои. Отступающие осетинские отряды отчаянно огрызались превосходящим их по численности войскам меньшевистской Грузии, но ситуацию изменить уже не могли. Единственной их задачей было как можно дольше задержать продвижение противника, отвоевав тем самым время для эвакуации мирных жителей. По сути, это был самый настоящий исход – целый народ в спешке снялся с мест и ушёл искать приюта на север. Немногие оставшиеся в родном краю столкнулись с разгулом насилия. Начиная с 12 июня практически все селения, захваченные грузинскими меньшевиками, были либо разграблены, либо преданы огню.

Воистину выжженная земля

В первый же день нападения грузинских войск 12 июня сожгли селение Прис. 12-13 июня была практически полностью уничтожена Осетинская слободка, район Цхинвала, в котором проживали преимущественно осетины. 14 июня огню были преданы селения Кохат, Саболок, Кларс и другие. 20 июня запылало селение Тли, в котором когда-то проживали представители целых четырёх родов. Большая часть селений от Цхинвала до села Верхний Рук грузинские войска выжгли.

Особенных «успехов» в этой огненной вакханалии добился Валико Джугели, один из командиров карательных грузинских отрядов. Этот «народный гвардеец» и «генерал» от большого ума тщательно фиксировал свои действия в своеобразных дневниках, которые позже были изданы за границей под названием «Тяжёлый крест». Когда автор читал этот артефакт меньшевистской Грузии, то его не покидало чувство психологической нестабильности Джугели. Его болезненная тяга к огню сквозила из текста слишком явственно:

Джугели совершенно не стесняясь описывает артиллерийские обстрелы горных селений. Не робеет он и при описании разорения Дзау (упоминая его как Джава – на грузинский манер), указывая, что это «сердце Южной Осетии» и его «надо вырвать». При этом Валико оправдывает это борьбой за «демократию». Кажется, эта песня стара как мир.

Там, где дома осетин не были сожжены, их нещадно грабили, а то и вовсе реквизировали дом целиком. Показателен рассказ Марфы Матвеевны Джигкаевой 1913 года рождения из села Джер, записанный после известных событий её родственниками:

Страшный исход

Бегство с родным мест, когда родной кров, возводимый в тяжёлых условиях гор и стоявший, быть может, на своём месте десятилетиями, а то и веками, объят огнём, само по себе трагедия. Но внезапность нападения, малочисленность способных обороняться бойцов, преследование «народной гвардией», отсутствие припасов и покрытые снегом горы превратили трагический исход в то, что сейчас бы назвали гуманитарной катастрофой, которая идёт рука об руку с геноцидом.

Боец одного из осетинских отрядов Виктор Гассиев вспоминал, как порой им приходилось в бессильной злобе наблюдать гибель соотечественников. Так, 13 июня при эвакуации одного из сёл две женщины, мать и дочка 18 лет, отстали от группы беженцев. Пропажу односельчанок группа обнаружила уже на горном перевале. Вскоре в долине у бурной реки увидели две фигуры несчастных женщин, за ними по пятам следовала грузинская «народная гвардия». Намерения «гвардейцев» секретом не были. Поэтому, чтобы спасти честь, мать и дочь бросились с крутого берега в мигом поглотивший их горный поток.

Не лучше обстояли дела и в самих многочисленных обозах. Холод, голод и невыносимо трудная дорога заставляли людей совершать немыслимые вещи. Вот как те дни вспоминал командир одного из отрядов Мате Санакоев (участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского креста, кавалер орденов святой Анны 2 и 3 степеней, святого Станислава 2 и 3 степеней, святого Владимира 4 степени):

На подходе к Главному Кавказскому хребту люди практически полностью выбились из сил, а впереди был заснеженный Мамисонский перевал, возвышающийся над уровнем моря на 2911 метров. В таких местах и дышать-то трудно, а люди шли с детьми, голодные и замёрзшие. Кого-то просто сдуло ледяным ветром, кто-то в оголодавшем головокружении сорвался в расщелины сам, а кому-то просто не хватило сил. Точное количество беженцев навсегда оставшихся в ледяном высокогорье неизвестно, быть может сотни, быть может — тысячи.

Те, кому повезло форсировать перевал и выйти к сёлам Северной Осетии, столкнулись с новыми трудностями. Всю Россию лихорадило революционными ветрами, а на Кавказе, где бы вы ни находились в то время, партийные конфликты отягощались конфликтами на национальной почве, столь характерными для региона. Таким образом, местные власти оказались полностью не готовы к приёму такого количества беженцев: не было провианта, не было медикаментов, не было сносного жилья, а истощённые переходом люди могли рассчитывать только на самую тяжёлую работу, буквально за еду. В итоге беженцы оказались рассеяны по нескольким селениям.

Из доклада Маркарова, члена комиссии по расследованию положения беженцев Южной Осетии в Осетинском облисполкоме города Владикавказа от 24 августа 1920 года:

Из телеграммы съезда Советов Владикавказского округа Владикавказскому облревкому, облзему, комитету по устройству беженцев от 24 июня 1920-го года:

Смерть тех, кто не сбежал

Как и указано выше, подавляющее большинство населения Южной Осетии бежало из родного края на север. Но в республике ещё оставались те, кто либо просто не мог сняться с места, либо надеялся на бедность и удалённость собственного селения. К тому же в Южной Осетии и даже в её столице остались партизаны и подпольщики. Вскоре им предстояло разделиться на живых свидетелей и мёртвых жертв.

После взятия Цхинвала грузинские меньшевистские власти решили «навести порядок». Вскоре были взяты в плен или арестованы 13 этнических осетин, среди которых находился и 16-летний подросток. Всех их объявили повстанцами и бандитами и посадили в подвал. 20 июня в три часа ночи их вывели на улицу и повели на окраину города. Там в присутствии врача Вацлава Херша и грузинского священника Алексея Кванчахадзе их пытались заставить копать себе могилу. 13 осетин решительно отказались, несмотря на избиения. После этого Кванчахадзе предложил им покаяться в преступлениях, но был отправлен по тому же адресу, что и палачи. Наконец, почти под утро грузины приступили к экзекуции. После первого залпа осетин добивали одиночными выстрелами.

Когда после освобождения Южной Осетии по этому делу о расстреле без суда и следствия проводили дознание, многие допрошенные дополняли картину всё новыми деталями. Так, участник того расстрела Гогия Касрадзе во время одной из пьянок хвастал, что лично застрелил девятерых коммунаров и целовал дуло своего нагана. Другие свидетели же показали, что участвовавший в расстрелах священник Кванчахадзе, тот самый, который просил покаяться, частенько впадал в эйфорию и кричал: «Бей коммунистов и осетин».

Филипп Иесеевич Махарадзе, председатель Грузинского ревкома в 1921-м году, вспоминал события следующим образом:

«Озверевшие народогвардейцы по директивам правительства Н. Жордания и Н. Рамишвили творили такие ужасы, каких история знает очень мало… Грузинские меньшевики поставили себе целью совершенное уничтожение Юго-Осетии и цель эту почти достигли. Дальше этого идти было невозможно. Осетия была разрушена и сровнена с землёй».

Разгул насилия прекратился в 1921 году. В феврале 21-го года войска большевиков атаковали меньшевистские формирования непосредственно на территории Грузии. К концу месяца был взят Тифлис, а 5 марта от меньшевиков был освобождён Цхинвал в основном силами осетинских отрядов, сформированных в Северной Осетии. Вскоре после победы советской власти в Грузии была организована специальная комиссия по расследованию последствий военных действий в Южной Осетии.

По данным комиссии, в 1920 году в Южной Осетии «народной гвардией» было убито и погибло при отступлении и в горах 5 тыс. 279 человек. Было сожжено 1 тыс. 588 жилых и 2 тыс. 639 хозяйственных построек. Практический весь урожай 1920 года был уничтожен, что для сельскохозяйственного региона сродни смертному приговору. Погибло 32 тыс. 460 крупного и 78 тыс. 485 мелкого рогатого скота, т.е. фактически всё поголовье в республике. Однако эти цифры вызывают вопросы по степени достоверности. Во-первых, комиссия в большинстве своём состояла из этнических грузин. Во-вторых, подсчитать жертв, погибших на горных перевалах и в ущельях, было проблематично из-за технических и погодных условий. В-третьих, неизвестно, были ли учтены погибшие беженцы в Северной Осетии, которые, как известно, страдали от многочисленных болезней и находились в крайне тяжёлых условиях. На всё это только предстоит дать ответ.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник