Семя Царства Божия и семя тли. Беседа пятая

«Я есть испытующий сердца и утробы» (Откр. 2:23)

«Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. И никто, пив старое [вино], не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше» (Лк. 5:34-39).

Мы остановились на вопросе: каким же образом необходимые для жизни блага земные «приложатся нам», если мы будем прежде всего искать Царства Божия и правды его?

Уточним, что Царство Божие мы должны искать внутри себя, в сердце. На библейском языке сердце означает тайная глубина, недоступная взору. Библия говорит о «сердце моря», «сердце земли». Это глубина, в которой кроются причины причин. И в человеке есть такая глубина, в которой рождаются не только цели, но и способы достижения их. Причем способы объективно важнее, немецкий философ Гегель заметил по этому поводу, что средства важнее цели, ибо в своих средствах человек господствует над окружающей природой, а в своих целях – подчинен ей.

Человек создает общество, культуру, цивилизацию. Если технические изобретения он делает сознательно и целенаправленно, то «изобретения социальные» – мораль, власть, суд, государство и прочие социальные институты – он создает неосознанно. Точнее будет сказать, что человек ничего не изобретает в этом плане, он живет, и продукты его жизнедеятельности таковы, какова его природа. Бог вложил в человека душевную и духовную природу, соответственно, человек создает душевные и духовные «продукты деятельности» подобно тому, как пчела лепит соты и создает из нектара мёд.

Но беда в том, что падший архистратиг, противник Бога (слово сатана означает противник, слово диавол означает клеветник), будучи разумным духом, посеял в человека свое духовное семя – в нашей молитвенной практике оно называется «семя тли». Это семя тления, смерти, саморазрушения. И на результатах деятельности сказывается и то, что вложил Бог, и то, что всеял сатана.

«Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф.13:26-30)

Илья Глазунов. «Вечная Россия»

Поэтому все, что создает человек, поначалу хорошо и многообещающе, а потом всё начинает тлеть и разрушаться. Известный русский историк и этнограф Л.Н. Гумилёв, изучая опыт разных обществ, цивилизаций, заметил, что всегда, при достижении определенного культурного уровня, при накоплении некоторых излишков материальных богатств (сверх меры выживания), в человеческих обществах появляются «антисистемы», которые, подобно организмам-паразитам, разъедают, разрушают общество изнутри.

Эти гумилевские «антисистемы» и есть «деревья», вырастающие из «семени тли» внутри человека, в сердце его. Правда, в современной идеологии их называют «пирамидами ценностей». Это перевернутые деревья.

Обратимся к практическому опыту Европы. Со времен эпохи Возрождения, Ренессанса (renessance – отступление, возвращение) началось отступление от Христа, возрождение язычества сначала в искусстве, затем в психологии, мышлении широких слоев народа. В это же время начались так называемые «буржуазные революции», которые на самом деле были не буржуазными и не революциями, а стадиями разрушения христианского общества.

За эпохой Ренессанса последовала эпоха Просвещения, когда христианское мировоззрение стал вытеснять тот самый «гуманистический туман», о котором писал А. Блок.

Но тот, кто двигал, управляя

Марионетками всех стран, –

Тот знал, что делал, насылая

Гуманистический туман:

Там, в сером и гнилом тумане,

Увяла плоть, и дух погас,

И ангел сам священной брани,

Казалось, отлетел от нас…

Враг рода человеческого, который двигал распинателями Христа, продолжал и продолжает двигать людьми, предлагая вместо правды свою ложь, свой гуманистический туман. Он продолжает внушать: «Будьте сами, как боги! Зачем вам кому-то подражать, исполнять навязанные вам законы. Будьте сами законодатели, живите, как вам хочется! Права человека превыше всего, ибо человек – это высшее достижение природы, выше нет никого!»

И человек вводит демократию, рынок, принимает все новые и новые законы, в которых разобраться уже могут только избранные, фарисеи новых времен, толкователи – юристы, у которых и «папа – юрист».

То, что человек не изобретает сознательно, а создает просто по своей природе – семья, родина, государство, школа, суд, собственность, полиция, партии, клубы и многое-многое подобное, – всё это называется социальными институтами. Они предназначены регулировать поведение людей, чтобы организовать их совместный труд и совместное проживание в обществе. Социальные институты – это понятия, которые существуют прежде всего в сознании людей, в их сердцах, и лишь поэтому существуют материально, зримо.

Например, Советский Союз в конце 1991 года, после глупого путча генералов во главе с вице-президентом Г. Янаевым, в сознании людей уже перестал существовать как нечто незыблемое и неприкосновенное, все республики объявили о выходе из Союза. И поэтому Горбачеву осталось только передать Ельцину «ядерный чемоданчик».

Но ведь и в 1917 году случилось подобное: самодержавие перестало существовать в умах русских людей, поэтому оно прекратило существование и в реальности.

Дело в том, что цивилизации (самые большие общности людей) вырастают, подобно дереву, по мере того, как вырастает внутри людей дерево Царства или «пирамида ценностей». Зародышем цивилизации становится личность человека, которая служит примером для других, идеалом. Так, Конфуций стал семенем конфуцианской цивилизации в Китае, принц Гаутама (Будда) стал семенем буддистской цивилизации в Тибете и Индии и т. д.

Иисус Христос стал семенем, закваской христианской цивилизации в Европе. Когда ученики Иоанна Крестителя упрекали Его, почему, мол, Твои ученики не постятся? «Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. И никто, пив старое [вино], не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше» (Лк.5:34-39).

Он говорил о том, что ученикам его предстоит создать новую цивилизацию, для которой тесны будут одежды старой, ветхозаветной, непрочны ее социальные формы, как старый кожаный мех для молодого вина. И хотя старая цивилизация пока еще «вкуснее», ибо она имеет развитую культуру, но будущее принадлежит молодой, которая еще не создала ни своей культуры, ни своих социальных институтов, ни своих обычаев. Придет время – всё будет, но ученики будут поститься.

Новая цивилизация начинает расти из желания походить на образец личности. Стиль отношений между людьми, чувство «мы» – вот, собственно и всё, что имеется вначале у новой цивилизации. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:35).

Это заметили и историки, в том числе и Л.Н. Гумилёв. Этот стиль отношений фиксируется в морали, в понятиях о добре и зле, о том, что можно и что нельзя. Затем вырабатывает кары и награды как меры принуждения и стимулирования, чтобы человек вел себя по образцу, чтобы стремился походить на идеал, лежащий в основе этой цивилизации. Постепенно создаются целые системы социальных институтов, которые все более подробно регламентируют, регулируют поведение людей. Социальные институты ветвятся, вырастая из ствола морали, регулируют все новые и новые виды деятельности, но сохраняют в себе «генетический код», закваску – образец личности.

Когда общество достигает «цветущей сложности», как называл это период русский философ Константин Леонтьев (монах Климент), тогда оно «производит продукт» наивысшего качества, то есть воспитывает личности, более всего похожие на идеал, на закваску, вложенную в эту общность людей.

Но наступает время, когда люди забывают идеал, теряют закваску. И тогда для сохранения единства общества, сохранения комфорта совместного проживания они придумывают все более точные и мелкие предписания, правила поведения. Огромное количество человеческого труда уходит при этом на регулировку отношений, поддержание порядка, исполнение законов, инструкций и предписаний.

Так, современные западные экономисты подсчитали, что более половины общественного труда в Европе составляют так называемые «трансакционные издержки», которые являются «платой за недоверие». В сердце западноевропейского человека уже нет Царства Божия, а есть «пирамида ценностей» (плод гуманистического тумана). Личность в таком обществе становится все менее свободной, каждый шаг предписан законами, писаными нормами, контролируется властями, а качество личности все снижется и снижается.

Мы становимся свидетелями того, как рушится, рассыпается общество, утратившее закваску, создавшую его. И никакие ухищрения человеческого гения не помогут его сохранить.

Вот и получается, что если в глубине человека, в сердце его есть Царство Божие, если в нем живет правда, то нормально работают все социальные институты, общество производит все необходимое, накапливает культуру и материальные богатства. А если нет внутри Царства Божия, общество проедает накопленное и рассыпается на толпу одиночек, убивающих друг друга в борьбе за жизнь. Хотя, напомним, общество – не цель, не главное. Общество – всего лишь средство для воспитания личностей. Поэтому в здоровом обществе, культурном и обеспеченном, растут более воспитанные дети. Если же снижается внутренний нравственный, духовный уровень, то никакие богатства материальной культуры не дадут высокого качества личности.

Господь, конечно, знал, что и новое, христианское общество доживет до своей смерти, ибо семя тли в человеке есть, и выдернуть его пока нельзя, чтобы не повредить богоподобную свободу человека. Об этом Он также предупредил учеников (значит, и нас), называя приметы Его будущего Второго Пришествия.

Илья Глазунов. «Мистерия 20 века»

«И спросили Его: Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это должно произойти? Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать [вас], предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое; будет же это вам для свидетельства… Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк.21:7-13, 23-28).

Зная, что все человеческие творения недолговечны, Господь создал свою общественную структуру, общность нового типа – Церковь как Тело Свое. В ней он применил принцип организации, противоположный тем, что применяют люди. «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф.20:25-27). «Больший из вас да будет вам слуга» (Мф.23:11) .

Господь создал естественную структуру, древообразную, стволом которой стал Он Сам, а ветвями – его ученики и ученики учеников. «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5).

Церковь Христова предназначена хранить закваску Царства Божия до скончания веков. «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18) .

А интересно, что это за «врата адовы»? Как могут ворота кого-то одолеть?

Об этом мы поговорим в следующей беседе.

Источник

Что есть «семя тли» во второй молитве «на сон грядущим»?

Содержание

Суть проблемы

Православным христианам славянской традиции хорошо знакомы слова «яко семя тли во мне есть» – они входят в состав второй молитвы из правила «на сон грядущим» (в греческой среде упомянутая молитва известна не столь широко 1 ). Произнося эти слова, молящийся признаёт, что в нем незримо присутствует «семя», то есть некий зародыш, «тления». Насколько оправданно столь горькое признание?

В качестве богословского термина слово «тление» (φθορά; в классическом греческом у этого слова – целый ряд значений 2 ) указывает, прежде всего, на смертность, а также на способность подвергаться страданию: «Оно обозначает страдательные состояния человека, каковы: голод, жажда, утомление, прободение гвоздями, смерть – то есть разлучение души с телом – и тому подобное» (Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение православной веры. Разд. 72: Περὶ φθορᾶς καὶ διαφθορᾶς (в рус. пер. – кн. III, гл. 28: О тленности и нетлении) 3 ). Каждый человек наследует смертность, подверженность болезням и так далее – все это, согласно православному учению, является прямым следствием грехопадения прародителей: «Мы… родившись от Адама, уподобились ему, унаследовавши проклятие и тление» (Там же. Разд. 86: Περὶ τῶν ἁγίων καὶ ἀχράντων τοῦ Κυρίου μυστηρίων (в рус. пер. – кн. IV, гл. 13: О святых и пречистых таинствах Господних) 4 ). Как пишет святой апостол Павел, из-за грехопадения все творение оказалось во власти тления: «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» ( Рим. 8: 19–21 ).

Однако причина и следствие, или семя и его плоды, – не одно и то же. Коль скоро тление есть плод, то его семя – грехопадение. Апостол Павел предупреждает: «Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» ( Гал. 6: 7–8 ). В этом смысле можно сказать, что личные грехи, поступки «от плоти», являются «семенами тления». Несомненно, стоило бы молиться об очищении себя от таких «семян».

Но в молитве о «семени тления» говорится в единственном числе и без какого-либо пожелания избавиться от него, постулируется только его наличие: «семя тли во мне есть». Получается, что это «семя» есть некая уникальная в своем роде первопричина «тления», присутствующая в молящемся не зависимо ни от чего. Таковой первопричиной можно было бы назвать первородный грех. Но как крещеный православный человек может утверждать в себе его наличие, коль скоро этот грех прощен в Крещении? Преподобный Максим Исповедник свидетельствует: «От прародительского греха (τῆς προγονικῆς ἁμαρτίας) освободились мы через святое Крещение» (Слово о подвижнической жизни. § 44 5 ). Преподобный Иоанн Дамаскин называет воду Крещения «водою, очищающею через благодать Духа тело от греха и избавляющею от тления» (Точное изложение православной веры. Разд. 82: Περὶ πίστεως καὶ βαπτίσματος (в рус. пер. – кн. IV, гл. 9: О вере и Крещении) 6 ). Примеры можно умножать многократно. Не противоречит ли признание постоянного наличия в себе «семени тли» самому Символу веры: «Верую… во едино Крещение во оставление грехов»? Итак, рассматриваемая формулировка из второй вечерней молитвы ставит очень серьезные вопросы. Можно ли ответить на них, обратившись к библейским и святоотеческим свидетельствам?

Образ семени в Новом Завете

Начать следует с рассмотрения случаев использования образа семени в Новом Завете. Один из этих случаев – в Послании апостола Павла к Галатам – уже был упомянут выше и, как выяснилось, не вполне применим к формулировке молитвы. В другом послании тот же апостол пишет:

Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?

Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе.

Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: «Первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий». Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.

Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.

Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? ( 1Кор. 15: 35–55 ).

В этих проникновенных словах святой апостол Павел сравнивает с семенем человеческую плоть, подверженную тлению, – «тело душевное», – которая в воскресении мертвых станет «телом духовным» и облечется в нетление и бессмертие. По мысли апостола, смертные тела христиан – семена будущих нетленных тел. Образ семени здесь прямо увязан с темой тления/нетления, но, в отличие от молитвы, наделен положительным содержанием.

В другом значении образ семени использован в евангельской притче о сеятеле:

Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, [Господь] возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! ( Лк. 8: 5–8 ).

Как объясняет смысл притчи Сам Господь Иисус Христос, «семя есть слово Божие» ( Лк. 8: 11 ; то же: Мф. 13: 3–23 ; Мк. 4: 3–20 ). Оно пребывает в душе каждого христианина, подавая ему нетление, что позволяет святому апостолу Петру называть христиан «возрожденными не от тленного семени (σπορᾶς φθαρτῆς), но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек» ( 1Пет. 1: 23 ).

«Слово Божие» в последней цитате можно было бы написать и с заглавной буквы, поскольку речь идет не только о словах Христа, но и о Нем Самом как предвечном Слове – так, в Евангелии от Иоанна Сам Господь сравнивает Себя с зерном, Которому надлежит умереть: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» ( Ин. 12: 24 ).

Очень подробно раскрывает этот образ преподобный Симеон Новый Богослов. Он пишет: «Коль скоро и мы, человеки, веруем в Сына Божия и Сына Приснодевы и Богородицы Марии, и, веруя, приемлем верно в сердца свои слово о сем и устно сие исповедуя, каясь при сем от всей души во всех прежних грехах своих, тотчас сей Бог Слово Отчее входит и в нас, как и во утробу Приснодевы: мы приемлем Его, и Он бывает в нас, как семя (σπόρος)» (Книга этических слов, Ι. 10 (в рус. пер. – Слово 45. 9) 7 ). Итак, сердечное согласие со словом христианского благовестия, сопряженное с исповеданием веры и раскаянием в грехах, неразрывно связано с приходом Самого Бога-Слова в душу верующего – как и таинство Евхаристии, о котором преподобный Симеон говорит ниже в этом же слове.

Таким образом, Слово Божие, принимаемое христианами через слышание проповеди, исповедание веры, покаяние и аскетический подвиг, участие в таинстве Евхаристии, есть не что иное, как семя НЕтления, живущее в их душах. Такой вывод подтверждает апостол Иоанн Богослов: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его (σπέρμα αὐτοῦ) пребывает в нем» ( 1Ин. 3: 9 ). Христиане, чада Церкви, суть «от семени ее (τοῦ σπέρματος αὐτῆς), сохраняющие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа» ( Откр. 12: 17 ). Это семя нетления – полная противоположность «семени тления» из второй вечерней молитвы.

Выражение «семя тления» в творениях святых отцов

Итак, библейские тексты не позволяют прояснить смысл рассматриваемой фразы. Возможно, это помогут сделать святоотеческие творения? Поиск по базе данных «Thesaurus Linguae Graecae» приносит следующие результаты.

Выражение «тленное семя» (σπορὰφθαρτῆς) встречается у святых отцов неоднократно, но всякий раз – просто внутри цитаты из 1Пет. 1: 23 .

Нередко – в том числе и в гимнографии – слова «семя» (σπορὰ,реже σπέρμα) и «тление» соседствуют в контекстах, посвященных рождению Сына Божия от Пресвятой Богородицы, которое произошло БЕЗ семени и тления.

Водном месте у святителя Григория Нисского упоминается естественный природный процесс «тления семян» (σπερμάτων φθορᾶς) (Против Евномия. Кн.ΙΙΙ, гл. 6, § 30 (по нумерации в старых изданиях: Кн. 8,гл. 3) 8 ).

Преподобный Максим Исповедник называет «семенем зла» самомнение (οἴησιν, можно перевести и как «гордыня»), которое приносит «плод тления»: «Если же и среди нас, христиан, имеются некоторые, притворно показывающие благопристойность нравов без дел праведных, то будем ожидать, что Слово [Божие] как Человеколюбец, алча нашего спасения, иссушит семя зла в душе (τὸ τῆς κακίαςσπέρμα) – самомнение, – чтобы оно не приносило более плода тления – угождения человекам [а не Богу]» (Вопросоответы к Фалассию. 20 10 ).

Наконец, в одной из редакций Жития Василия Нового – знаменитого текста 2-й половины X века, содержащего яркие описания посмертной судьбы отдельной души (включая мытарства), Страшного суда, вечной жизни праведников и муки грешников, – выражение «семя тления сатаны-человекоубийцы» (σπέρμα φθορᾶς τοῦ ἀνθρωποκτόνου Σατᾶν) применено в отношении тех, кто ставит подсомнение содержащуюся в этом Житии информацию, в отличие от «записанных в Книге жизни» благодарных читателей и переписчиков этого необычного произведения:

Елико же убо сынове и наследницы Небеснаго Царствия суть, ихже имена написана в книгах животных, тии приимут сия со сладостию и отверстым сердцем, и с радостию возлюбят я и трудолюбно преписати я, стяжати я, и инем многим подадут. Утуждени [т.е. отринутые] же от ложесн жизни своея и заблудивше из перваго пути от чрева, имже в сердце живет семя тленное человекоубийцы сатаны и очи ума их ослеплени и мирскими сластьми и прелестьми, в нихже царствует похоть плотская и буестью отнудь содержими суть, – сии вси яко бледи, яко тщетна бряцания сия вменят и посмеются и поругают[ся], и понесут, и рекут: Кто есть он, суетный, баснотворец, смотритель и словосеятель, иже таковых словес же и вещей сокровенных и неизреченных откровение прием, о нихже никтоже нам сущих от века святых пророк тако не сказа, ни уясни, якоже сей. Еда болий есть сей Петра и Павла верховных апостол? Еда лучши сей Моисея и Илии и Даниила преславных пророк? Или в новой благодати возсиявших других великих святых богоносных отец и вселенских учителей? Аще бо от них никтоже сицевым не научи нас, ниже предаст, кто есть сей, иже паче онех уведев, потаенным сказа и сицевым научи нас, яже и доныне в слух уха не внидоше, и т. д. 11 .

Ни один из этих контекстов не проясняет фразу «семя тли во мне есть» из второй вечерней молитвы: Климент Александрийский и святитель Григорий Нисский говорят совсем о других вещах; преподобный Максим Исповедник называет самомнение (или гордыню) в душе «семенем зла» – но не «тления», тогда как тление является у него плодом этого семени; автор Жития Василия Нового (точнее, не автор, а создатель одной из его редакций) утверждает, что «семя тленное» живет в сердце не всех вообще христиан, а только тех, кто сомневается в достоверности его информации.

Подлинный текст молитвы и его судьба на славянской почве

Остается один-единственный контекст – сама рассматриваемая молитва. В славянских рукописях и изданиях она надписана именем «святого Антиоха». Эта атрибуция верна: оригинал молитвы действительно обнаруживается в «Пандектах Святого Писания» («Всеобъемлющее [собрание из] Святого Писания») преподобного Антиоха Монаха, палестинского подвижника VI–VII веков 12 . Она входит в состав 84-го Слова «Пандект», Περὶ ἐνυπνίων – «О сновидениях» 13 . В недавно опубликованном полном русском переводе «Пандект» 14 текст этой молитвы в значительной степени следует тексту Молитвослова; в частности искомая фраза звучит без изменений: «Яко семя тли во мне есть».

В греческом подлиннике речь о сатане: «ибо в нём – семя тления»

Однако в греческом подлиннике преподобного Антиоха эта фраза звучит иначе! Вот ее оригинальный текст: ὅτι σπέρμα φθορᾶς πέφυκεν ἐν αὐτῷ – «ибо в нём – семя тления». Речь, таким образом, идет о «семени тли» не «во мне», но «в нём», то есть в сатане, о котором шла речь в молитве чуть выше.

Можно было бы, конечно, возразить, что имеющееся издание «Пандект» выполнено не по самой лучшей рукописи (критическое издание этого произведения пока отсутствует) и молитва в Молитвослове может восходить к иной редакции текста. Но подобное возражение опровергается свидетельством древнего славянского перевода «Пандект», сделанного предположительно уже в Χ веке, где также содержится чтение «в нём».

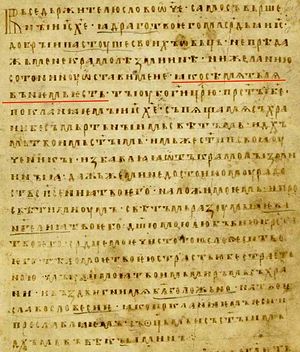

Так, в рукописи ГИМ, Воскр. 30, ΧΙ в., засвидетельствован следующий перевод молитвы:

Вьседрьжителю Слово Ѻ(т)че, самосъврьшенъи Ι(c)ѵ(се) Х(рист)е, ѧдрааго Твоѥго м(и)л(о)с(е)рдья I(c)у(се), добрыи Пастѹше Своихъ овьць! Не прѣдаждь мене крамолѣ змиинѣ, ни желаньѭ сотонинѹ остави мене, яко сѣмѧ тьлѧ въ немъ ѥсть. Ты ѹбо Г(оспод)и Ц(еса)рю, Пр(е)с(вѧ)тыи Б(о)же, покланѧѥмъи И(с)ѵ(се) Х(рист)е, съпѧштѧ мѧ съхрани бесъмрьтьнъимь свѣтомь и Д(ѹх)омь Твоимь С(вѧ)тыимь, Имьже с(вѧ)ти Своя ѹченикы, избавлѧя отъ крамолы змииныя. Даждь же ми недостоинѹмѹ радость сп(а)сения Твоѥго на ложи моѥмь, и просвѣти ми ѹмъ свѣтомь разѹмья Євангелия Твоѥго, д(ѹ)шѹ моѭ любъвьѭ Кр(е)ста Твоѥго, с(е)р(д)це моѥ чистотоѭ Словеси Твоѥго, тѣло моѥ Твоѥѭ Страстьѭ бестрастьноѭ, мысли моя Твоимь миромь съхрани, и въздвигни мѧ благоложьно на Твоѥ славословесьѥ. яко покланѧѥмъ ѥси и прославлѧѥмъ съ Ѻ(т)цемь и С(вѧ)тъимь Д(ѹ)хомь въ вѣкъ, аминъ (Л. 179; из-за сложностей технического характера йотированная А в цитате заменена на русскую Я) 15 .

Как легко убедиться, практически тот же текст – не считая орфографических разночтений – содержится в рукописи РГБ, ТСЛ. (Осн.) 12, рубеж XII–XIII вв., Л. 146 (см. приложенное изображение 16 ).

Текст древнего перевода достаточно точно соответствует греческому оригиналу в имеющемся издании «Пандект». Существенных различий только два: после слова «самосъврьшенъи» нет слова «Бог» (в греческом есть 17 ), а выражение τῇ ἀθανάτῳ σου βουλῇ – «бессмертным Твоим советом» – передано как «бесъмрьтьнъимь свѣтомь». Второе различие, собственно говоря, даже не является таковым: в древней славянской письменности слово «съвѣть» могло писаться и без «ъ/о» после «с», и точное значение слова – «совет» или «свет» – определялось по контексту. Лишь позднее, когда орфографическая норма изменилась, но «о» в этом слове так и не добавилось, это вариативное написание превратилось в смысловое различие.

При редактуре молитвы в XV–XVI веках правильное чтение «в нём есть» уступило место ошибочному «во мне есть»

С XV века эта молитва известна вне «Пандект» – ее включают в состав келейного правила, широко распространенного в русских рукописях с этого времени, которое имело следующее название: «Аще кто произволяет от подвижных инок (то есть «иноков, ищущих подвига». – о. М.Ж.), в келии своей совершает сия молитвы, егда должно есть спати» (точная формулировка этого названия может несколько варьироваться). Возникает вопрос: существовал ли греческий прототип правила с этой же молитвой, или она была включена в состав правила на русской почве, без обращения к греческому оригиналу? Ответом является редактура слова ѧдрааго (в РГБ, ТСЛ. (Осн.) 12 передано как ꙗдраго), то есть «скорого», что соответствует греческому оригиналу: τὰ ταχέα. Молитва в редакции XV века, то есть в составе правила, вместо этого слова содержит слова «ради многаго» / «многаго ради» 18 , что никак нельзя объяснить обращением к греческому тексту, но можно – переделкой ставшего непонятным слова ѧдрааго. Более детальное сопоставление текста молитвы в древнейших рукописях «Пандект» и в составе правила подтверждает этот вывод: никакого нового перевода не делалось, но текст был немного отредактирован.

Именно в ходе этой редактуры правильное чтение «в нём есть», которое мы видели в древнем славянском переводе (и которое все еще сохранялось в тексте молитвы в составе Великой Минеи-Четьи святителя Макария, митрополита Московского 19 : см. иллюстрацию), и уступило место ошибочному чтению «во мне есть».

В самом конце XVI века молитвы из правила «Аще кто произволяет…» были преобразованы в привычное нам правило «На сон грядущим». В него вошла и молитва преподобного Антиоха, которая была вновь отредактирована, и опять – без обращения к греческому оригиналу. Это видно из сопоставления текстов до и после правки, включая сохранение всех накопившихся в ней неверных чтений. Причем к старым ошибкам добавилась новая: если в старом тексте говорилось о сохранении спящего «немерцающим светом и Духом Святым» 20 , то в виленском издании «Молитв повседневных» 1596 года, которое лежит в основе позднейшего русского Молитвослова 21 , союз «и» уже отсутствует (Л. 39), а это, в свою очередь, ведет к дальнейшему отождествлению этого «света» (вспомним, что само по себе чтение «свет» здесь является ошибкой!) с Духом.

В итоге из-за нескольких слоев редактуры древнего славянского перевода без обращений к греческому подлиннику текст молитвы заметно изменился. В нем появилось как утверждение о «семени тли во мне», не подтверждаемое ни библейским откровением, ни святоотеческим преданием, так и ряд других ошибок. Наверное, было бы правильно обратиться к подлинным словам святого отца – преподобного Антиоха – и устранить все эти неточности. Исправленный по подлиннику текст молитвы должен выглядеть примерно так (в упрощенной орфографии):

Вседержителю, Слово Отчее, самосовершенный Бог, Иисусе Христе!

Скорое благоутробие Твое, Иисусе, Иже никогдаже Своих [верных] отлучаяйся, но всегда в них почиваяй!

Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец, не предаждь мене злоумышлению змия, и похотению сатаны не остави мене, яко семя тли в нем есть.

Ты убо, Господи, Царю пресвятый, Боже покланяемый, Иисусе Христе, спяща мя сохрани бессмертным Твоим советом и Духом Твоим Святым, Имже освятил еси Твоя ученики.

Даждь, Господи, и мне, недостойному, радость спасения Твоего на ложи моем, и просвети ум мой светом разумения Евангелия Твоего, душу – любовию Креста Твоего, сердце – чистотою Словесе Твоего, тело мое – Твоею страстию, Твоим безстрастием, помышления моя в мире сохрани, и воздвигни мя во время благоприятно на Твое славословие.

Яко покланяемь еси и прославляемь со Отцем и со Святым Духом во веки. Аминь.

Здоровый церковный консерватизм, вероятно, воспротивится всем указанным изменениям столь привычного текста молитвы, пусть даже он и отличается от подлинных слов святого отца. Но как минимум сомнительное утверждение насчет «семени тли во мне» все же достаточно настойчиво требует замены на правильное: «семя тли в нём».

В стандартном греческом «Προσευχητάριον Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ» («Молитвеннике православного христианина») вечерним правилом служит уставной чин малого повечерия, и нашей молитвы в нем нет – см. краткое и расширенное издания этой книги: https://ru.scribd.com/doc/60266491/Προσευχητάριον-Ορθοδόξου-Χριστιανού и http://psaltiki.gr/apps/orthodox/prayer-book-ios/80-prayer-book-pdf-2014 соответственно.

В объемном собрании текстов важнейших церковных служб всего года «Μέγας καὶ ῾Ιερὸς Συνέκδημος ̓Ορθοδόξου Χριστιανοῦ» («Великий и священный сборник православного христианина») особое вечернее правило присутствует, но в его основе лежат священнические молитвы вечерни («светильничные»), а рассматриваемая молитва также отсутствует.

Лишь в составленном о. Харалампием Неофиту «Προσευχητάριο για όλη την εβδομάδα» («Молитвослов на всю седмицу»), получившем в последнее время достаточно широкое распространение, есть искомая молитва; она установлена на вечер субботы – см.: http://ioannis.loupassakis.free.fr/123/PROSEYXHTARIO.pdf.

«Разрушение», «смерть», «исчезновение», «гибель», «износ», «ущерб», «совращение», «аборт», «выкидыш», «выцветание [красок]», «крушение [корабля]» (A Greek-English Lexicon / Compiled by H. H. Liddell, R. Scott. Revised and augmented throughout by H. S. Jones… Oxford, 1996 (10 th ed.). P. 1930); «пагуба», «уничтожение», «истребление», «гибель», «порча» (Греческо-русский словарь, составленный А.Д. Вейсманомъ… СПб., 1899 (5-е изд.)); и т.д.

Издание оригинального текста: Die Schriften des Johannes von Damaskos / Besorgt von B. Kotter. T. II: Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως (Expositio fidei). Berlin; New York, 1973. (Patristische Texte und Studien; 12). S. 171. Русский перевод: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/3_28.

Издание оригинального текста: Die Schriften des Johannes von Damaskos… T. II. S. 192. Русский перевод: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/4_13.

Издание оригинального текста: Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ἄπαντα, τ. Ι. Θεσσαλονίκη, 1992. (Φιλοκαλία τῶν νηπτικῶν καὶ ἀσκητικῶν; 14). Σ. 440. Русский перевод: https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/slovo-o-podvizhnicheskoj-zhizni/.

Издание оригинального текста: Die Schriften des Johannes von Damaskos… T. II. S. 183. Русский перевод: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/4_9.

Издание оригинального текста: Syméon le Nouveau Théologien. Traités théologiques et éthiques. T. I / Introduction, texte critique, traduction et notes par J. Darrouzès. Paris, 1966. (Sources chrétiennes; 122). P. 252. Русский перевод: https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/slovo/45.

Издание оригинального текста: Gregorii Nysseni Opera / W. Jaeger, ed. Vol. 2: Contra Eunomium libri, pars altera. Leiden, 1960. P. 196. Русский перевод: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/oproverzhenie-evnomija/8#p3.

Издание оригинального текста: Clément d’Alexandrie. Le Protreptique. T. I / Introduction, traduction et notes par C. Mondésert. 2 ème ed. avec la collaboration de A. Plassart. Paris, 1949. (Sources chrétiennes; 2). P. 70. Русский перевод: О происхождении слов «оргии» и «мистерии».

Издание оригинального текста: Maximi Confessoris Opera: Quaestiones ad Thalassium, I / Ediderunt C. Laga, C. Steel. Leuven, 1980. (Corpus Christianorum. Series Graeca; 7). P. 125. Русский перевод: Вопросоответы к Фалассию. Вопрос 22..

Издание оригинального текста: Sullivan D.F., Talbot A.-M., McGrath St. The Life of Saint Basil the Younger: Critical Edition and Annotated Translation of the Moscow Version. Washington (DC), 2014. (Dumbarton Oaks Studies; 45). P. 686.

Издание цитируемого нами (в упрощенной орфографии) славянского перевода: Вилинскiй С.Г. Житiе св. Василiя Новаго въ русской литературѣ. Ч. ΙΙ: Тексты Житiя. Одесса, 1911. С. 732 (книга доступна в сети Интернет по адресу: http://books.e-heritage.ru/book/10071407).

Интересно, что в более распространенной редакции Жития св. Василия Нового выражение «семя тления» не содержится, ср.: «Елико же сынове и наследницы Небеснаго Царствия суть, ихже имена написана в книгах животных, сия приимут с радостию и простым сердцем, и трудолюбно преписующе и прочитающе, тщатся совершити, и инем подают от сих, и пользу приимут. А иже еще в мирских мятущеся, и суетными мысльми побеждени, в нихже царствуют плотския похоти, тацем неверна мнятся; и не токмо не приимут, но и посмеются сим и поругаются: И кто может сицевая баснословити?» – и т.д. (Григориево видение. М., 1912. Л. 132 об.).

См. о нем: Василик В.В. Антиох, прп. // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 499 = http://www.pravenc.ru/text/115742.html.

В Википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Антиох_Стратиг) прп. Антиох безапелляционно отождествлен с Антиохом Стратигием (о нем см.: Дионисий (Шлëнов), иером. Антиох Стратигий // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 542 = http://www.pravenc.ru/text/115788.html), но это отождествление нельзя считать вполне убедительным.

Издание оригинального текста: PG. 89. Col. 1688–1692 . Русский перевод: https://azbyka.ru/otechnik/Antioh_Palestinskij/vseob-emlyushee-sobranie-pandekty-bogoduhnovennyh-svjatyh-pisanij/84.

Антиох Монах, преподобный. Всеобъемлющее собрание (Пандекты) Богодухновенных Святых Писаний / Пер. П.К. Доброцветова. М., 2015.

Публикация текста: Popovski J. The Pandects of Antiochus: Slavic Text in Transcription. Amsterdam, 1989. (Полата кънигописьная; 23–24. Приложениѥ). С. 124. Орфография рукописи сохранена (за исключением знаков препинания), титла раскрыты. К электронному набору текста можно получить доступ на портале «Манускриптъ: Славянское письменное наследие»: http://mns.udsu.ru/mns/main?p_text=36766464.

Фотокопии всей рукописи целиком доступны на сайте Троице-Сергиевой Лавры в рамках совместного проекта Лавры и Российской государственной библиотеки; исходное изображение разворота рукописи с текстом молитвы: http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=012&pagefile=012–0153

Есть оно и в молитве по 3-й кафизме Псалтири, которая является переделкой рассматриваемой молитвы прп. Антиоха и текстуальная традиция которой на славянской почве не зависит от древнего перевода «Пандект»: «Господи Вседержителю, Слове Пребезначальнаго Отца, Самосовершенный Боже Иисусе Христе…»

http://old.stsl.ru/manuscripts/f-113/59?fnum=201; http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=5&manuscript=073&pagefile=073–0221 – и т.д.

Великiя Минеи Четiи / Изд. Императорской археографической коммиссiи. М., 1910. Т. 1. Декабрь, день 24-й. Стб. 2058.

Как доныне сохраняется в «Молитвах спальных» согласно старообрядческим изданиям – см., напр.: Малый устав [о домашней молитве]. М., 1910. Л. 177 об. Копия этой книги доступна в сети интернет по адресу: http://nasledie.russportal.ru/knigi/mustav_1910.pdf.

Далмат (Юдин), иером. Начальный этап бытования молитв утренних и вечерних по печатным источникам (1596–1622) // Богословский вестник. № 18–19. Сергиев Посад, 2015. С. 289–341.

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Источник