- Серая крыса систематика экология регуляция численности

- Серая крыса систематика экология регуляция численности

- Серая крыса систематика экология регуляция численности

- Подотряд Myomorpha — мышеобразные

- Надсемейство Muroidea — мышеобразные

- Семейство Muridae — мышиные

- Род Rattus — крысы обыкновенные

- Вид Rattus norvegicus — крыса серая, пасюк

- Вид Rattus rattus — черная крыса

Серая крыса систематика экология регуляция численности

Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю ООО НПИЦ Агрокон (далее — Оператор), расположенному по адресу 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д.5, кор.1, согласие на обработку персональных данных, указанных мной в форме на сайте в сети «Интернет», владельцем которого является Оператор.

Под персональными данными субъекта персональных данных понимается нижеуказанная общая информация: ФИО, адрес электронной почты и номер телефона.

Принимая настоящее Соглашение, я выражаю свою заинтересованность и полное согласие, что обработка персональных данных может включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная информация, является полной, точной и достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация заполнена мною в отношении себя лично; информация не относится к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информация не относится к информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, не относится к информации о состоянии здоровья и интимной жизни.

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии.

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор имеет право направлять мне уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях, посредством отправки электронных писем, СМС сообщений, сообщений в мессенджерах и звонков.

Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

Источник

Серая крыса систематика экология регуляция численности

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

Подвиды: (на территории бывшего СССР) Rattus norvegicus norvegicus (Berkenhout 1769) (включает R. n. argonauta Lvov 1949); Rattus norvegicus caraco (Pallas 1778) (включает Mus norvegicus primarius Kastschenko 1912).

Серая крыса хорошо обособленный вид, обладающий ярко выраженным морфологическим и экологическим своеобразием. Ее видовая самостоятельность никогда не подвергалась сомнению.

Валидность подвидов norvegicus и caraco признается большинством зоологов (см. например, Corbet, 1978; Громов, Ербаева, 1995). Первый из них имеет космополитическое распространение, второй – обитает в Восточной Азии от Забайкалья на западе до морского побережья, Сахалина и Японии на востоке. Северные и особенно южные границы распространения caraco менее ясны. В Восточой Сибири и на Дальнем Востоке северная граница ареала этого подвида очевидно совпадает с границей области сплошного распространения вида. В пределах России caraco определенно встречается в Забайкалье, Приамурье, Приморье и на острове Сахалин. За пределами России эта форма обитает в Северной и Восточной Монголии, Восточном Китае, Корее и на островах Хоккайдо и Хонсю в Японии (Corbet, 1978; Милютин, 1990). Определение подвидовой принадлежности восточносибирских и дальневосточных популяций осложняется вторичной интерградацией здесь подвидов norvegicus и caraco, интенсивно протекающей с начала XX века.

Сложнее представляется внутривидовая структура серой крысы в Китае, откуда описан ряд форм (socer, insolatus, humiliatus и др.), часть из которых, возможно, следует рассматривать как подвиды (Jones, Johnson, 1965; Wu, 1982). Вместе с caraco они представляют собой аборигенную популяцию (в широком смысле) серой крысы, часть которой дала начало форме norvegicus (Милютин, 1990).

Помимо caraco с территории бывшего СССР были описаны еще два подвида серой крысы primarius и argonauta. Форма Mus norvegicus primarius былa описанa Н.Ф. Кащенко в 1912 году из Забайкалья – terra typica подвида R. n. caraco (Pallas 1778). Описание сопровождалось оговоркой: “Очень вероятно, что эта восточная порода именно и представляет собою ту Mus caraco, которую описал Паллас” (Кащенко, 1912, с. 376). Теперь в этом нет сомнения. Колхидский пасюк – R. n. argonauta Lvov, 1949, видимо, представляет собой экзоантропную, т. е. живущую в дикой природе, популяцию подвида norvegicus. Подобные популяции были впоследствии обнаружены во многих районах Европейской части бывшего СССР.

Природоохранный статус и заключение

Rattus norvegicus norvegicus – всесветно распространенная синантропная форма, местами переходящая вторично к сезонному или круглогодичному обитанию в природе. В связи с причиняемым ею экономическим ущербом и распространением инфекций, подвергается постоянному и интенсивному преследованию со стороны человека. Тем не менее, многовековое целенаправленное уничтожение никак не сказалось на численности и распространении этого подвида. Более того, ареал серой крысы продолжает расширяться. Во вновь заселяемых областях она успешно вытесняет конкурентов, например, черную крысу (Rattus rattus) в умеренной полосе Европы и туркестанскую крысу (R. turkestanicus) в Средней Азии (Милютин, 1986; Давыдов, 1988; Miljutin et al., 1991).

На территории России обитают наиболее северные популяции Rattus norvegicus caraco. Они являются естественным компонентом природных биотопов Забакйкалья, Приамурья, Приморья, Сахалина и должны быть здесь сохранены. Хозяйственная деятельность человека оказывает положительное влияние на состояние популяций этого склонного к синантропии грызуна. Сохранению caraco как подвида сейчас угрожает лишь гибридизация с номинальным подвидом, распространяющимся в регионе с начала XX века вдоль внутренних транспортных магистралей и морских побережий.

Одомашненные серые крысы разводятся в большом числе по всему миру в качестве лабораторных животных и домашних любимцев.

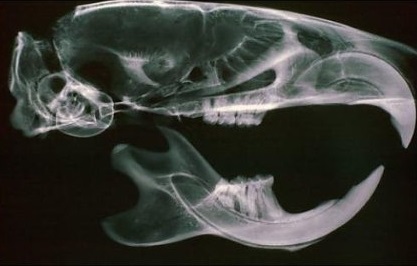

Серая крыса (рис. …) в среднем крупнее других палеарктических видов крыс. Взрослые особи имеют массу 244-463 г и длину тела 171-277 мм (Пантелеев и др., 1990 – средние данные по многим выборкам). Волосы спины и боков имеют зональную окраску, дающую серо-коричневый цвет. Молодые зверьки почти серые, с возрастом увеличивается доля желто-коричневых тонов, появляется рыжина. Светло-серое брюшко покрыто белым мехом с темными основаниями волос. Граница между цветом боков и брюшка обычно хорошо выражена. Чешуйчатый хвост снизу светлее, чем сверху. Хвост всегда короче тела (обычно 70-90%). Череп хорошо отличается от черепов других Rattus почти прямыми теменными гребнями.

Естественный ареал серой крысы расположен в Восточной Азии. Это единственный вид рода Rattus, приспособившийся к обитанию в умеренном климате. С помощью человека, во второй половине второго тысячелетия нашей эры пасюки широко расселились по всему миру, заселив все континенты и многие острова. Свободны от серых крыс некоторые полярные и приполярные области, а также значительные территории в Центральной Азии и в тропическом поясе всех континентов. Процесс расселения продолжается и в настоящее время (Кучерук, 1990), в частности в Средней Азии и Казахстане (Алымкулова и др., 1995; Бурделов и др., 1999). Пасюк широко распространен по территории бывшего СССР.

Серые крысы обитают в дикой природе, в антропогенных ландшафтах и непосредственно в постройках человека. В дикой природе крысы обитают по берегам водоемов: рек и ручьев с медленным течением, озер и прудов. Они предпочитают пологие (но не низкие) берега, с хорошими защитными условиями – густой травянистой растительностью, кустарником, деревьями, пустотами в почве и т. п. (Карасева и др., 1990). На Курильских островах в естественных биотопах они концентрируются около морской литорали и в бамбуковых зарослях (Кривошеев, 1984). В антропогенных ландшафтах пасюки заселяют берега искусственных каналов, рыборазводные пруды, огороды, сады, парки, места отдыха людей (например, пляжи), свалки, канализации, шахты, жилые и хозяйственные постройки, транспортные средства. В постройках предпочитают занимать подвальные помещения и нижние этажи (Карасева и др., 1990; Громов, Ербаева, 1995).

Серая крыса исходно околоводный вид, отличающийся от большинства других грызунов повышенной животноядностью и склонностью к синантропии. На б ó льшей части современного ареала пасюки либо не встречаются в естественных биотопах, либо выселяются туда в лишь теплое время года. Влияние временно выселившихся в природу зверьков на естественные экосистемы, видимо, ничтожно. В Восточной Азии, в пределах исходного ареала, серые крысы являются естественным компонентом околоводных экосистем. Однако и там, эти, в значительной степени животноядные грызуны, обычно не достигают высокой численности (Хамаганов, 1985; Сурков, 1986). Иначе обстоит дело с пасюками, обитающими в антропогенной среде – здесь, при благоприятных условиях, нередки случаи массового размножения этого грызуна. Численность синантропных популяций серой крысы подвержена значительным и нерегулярным колебаниям, определяемым как внутрипопуляционными механизмами регуляции плотности населения, так и внешними воздействиями, и, в первую очередь, хозяйственной деятельностью человека и дератизационными мероприятиями.

В естественных биотопах и агроценозах пасюки служат добычей многих видов хищных млекопитающих, дневных хищных птиц, сов и крупных вороновых птиц. В постройках они становятся жертвой домашних кошек и собак. Систематическое уничтожение крыс ведет человек.

Серые крысы активны преимущественно в сумерки и ночью (Miljutin et al., 1991). Они живут обычно группами. Внутри группы, в состав которой могут входить десятки особей обоего пола, устанавливаются сложные иерархические взаимоотношения. Группа обладает своей территорией, которую метит запаховыми метками и защищает от вторжения чужих крыс (Calhoun, 1962).

Серые крысы активно защищаются от врагов. Лишенные возможности убежать они бесстрашно атакуют преследователя любого размера, в том числе и человека. Дикие серые крысы плохо приручаются, однако одомашненная форма пасюка, так называемая лабораторная крыса, утратила страх по отношению к человеку.

Благодаря короткому периоду беременности (22-23 дня), большому числу детенышей в выводке (до 20) и раннему половому созреванию (примерно 2 месяца), серая крыса обладает большим репродуктивным потенциалом. Реализация этого потенциала зависит от многих факторов, в частности от продолжительности периода размножения и размеров выводка. Оба показателя подвержены большим колебаниям. Серые крысы, обитающие вне построек и в неотапливаемых помещениях, размножаются в теплый период года, тогда как в отапливаемых помещениях размножение может продолжаться круглый год. В первом случае выводков бывает обычно 2-3, во втором – до восьми (Вигоров, 1992). Анализ данных по 67 выборкам, проведенный Ю.Г. Вигоровым (1992), показал, что абсолютная величина выводка колеблется от 1 до 20 детенышей, в среднем – 9, при разбросе средних по разным выборкам от 3 до 12. Западные (R. n. norvegicus) и восточные (R. n. caraco) пасюки по размеру выводка практически не отличаются (соответственно 9,04 и 9,11 детеныша).

Алымкулова А.А., Торопова В.И., Бурделов Л.А. 1995. Расселение серой крысы в Чуйской долине // Selevinia, № 3: 86.

Бурделов Л.А., Чекалин В.Б., Мека-Меченко В.Г., Кардасинов К.К. 1999. Серая крыса (Rattus norvegicus Berkenhout) в Казахстане: распространение и территориальная экспансия на современном этапе // Известия Мин-ва образов. и науки РК, НАН РК. Сер. биол. и медиц. — Алматы: РИО ВАК РК, № 4: 84-93.

Вигоров Ю.Л. 1992. Сравнительная экология и изменчивость крыс Евразии. Наука, Екатеринбург, 143 с.

Громов И.М., Ербаева М.А. 1995. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. – С.-Петербург, 521 с.

Давыдов Г.С. 1988. Млекопитающие (грызуны) – Фауна Таджикской ССР, т. 20, ч. 3. Дониш, Душанбе, 315 с.

Карасева Е.В., Козлов А.Н., Мелкова В.К., Траханов Д.Ф., Туров И.С., Новатный И. 1990. Места обитания. // Серая крыса: систематика, экология, регуляция численности. М.: Наука, с. 85-127.

Кривошеев В.Г. (ред.). 1984. Наземные млекопитающие Дальнего Востока. Определитель. М.: Наука, 358 с.

Кучерук В.В. 1990. Ареал. // Серая крыса: систематика, экология, регуляция численности. М.: Наука, с. 34-84.

Милютин А.И. 1986. Серая (Rattus norvegicus) и черная (R. rattus) крысы в Прибалтике: распространение и межвидовые отношения. // Серая крыса. Т. 1, М.: с. 217-230.

Милютин А.И. 1990. Систематика. // Серая крыса: систематика, экология, регуляция численности. М.: Наука, с. 7-33.

Пантелеев П.А., Терехина А.Н., Варшавский А.А. 1990. Зоогеографическая изменчивость грызунов. М.: Наука, 373 с.

Сурков В.С. 1986. Некоторые экологические особенности серой крысы Сахалина и Южных Курил. // Серая крыса, т. 1, М.: 114-128.

Хамаганов С.А. 1985. Экология серой крысы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. // Распространение и экология серой крысы и методы ограничения ее численности, Наука, М.: 112-129

Calhoun J.B. 1962. The ecology and sociology of the Norway rat. – US Deptm. of Health, Education and Welfare, Public Health Service, Maryland, 200014: 1-288.

Corbet G.B. 1978. The mammals of the Palaearctic region: a taxonomic review. London – Ithaca, 314 pp.

Jones J.K. Jr., Johnson D.H., 1965. Synopsis of the lagomorphs and rodents of Korea. – Univ. Kans. Publ. Mus. Nat. Hist., 16(2): 357-407.

Miljutin A., Maran T., Olman V. 1991. Experimental research of the relationships between the black rat, Rattus rattus, and the Norway rat, R. norvegicus. – Folia Theriologica Estonica (2): 18-30.

Wu D. 1982. On subspecific differentation of brown rat (Rattus norvegicus Berkenhout) in China. – Acta Theriol. Sinica, 2(1): 107-112.

Источник

Серая крыса систематика экология регуляция численности

Грызуны – наиболее обширный отряд плацентарных млекопитающих, близкий к отряду зайцеобразных. Отряд делится на 3-5 подотрядов (белкообразные, дикобразообразные, мышеобразные и др.), включает 30-40 семейств, 380-400 родов и около 2000 видов; на территории бывшего СССР – 10-12, 50-55 и 165-170, соответственно. Считается, что настоящие грызуны впервые появились в Азии в позднем палеоцене — раннем эоцене (примерно 54 млн. лет назад).

Характерные черты биологии грызунов.

Имеются многочисленные специфические кожные железы; потовые железы у многих видов имеются только на лапах, в паховой области и на губах. Ключица обычно не редуцирована. Череп без губчатых участков, с крупной мозговой камерой. Слуховые барабаны от небольших до гипертрофированных (у пустынных видов). Нижняя челюсть с подвижным симфизом (симфиз – срединное соединение пары симметричных костей; у многих грызунов, включая крыс, специальные мышцы контролируют подвижность ветвей нижней челюсти относительно друг друга), вытянутой суставной головкой, венечный отросток (один из отростков нижней челюсти, служащий для прикрепления височной мышцы) иногда редуцирован. Характерна длинная диастема. Подглазничное отверстие маленькое или сильно увеличено. Зубная формула I 1/1, C 0/0, M 1-3/1-3 = 12-22. 1-я пара резцов увеличена, с постоянным ростом, эмалью покрыта только передняя поверхность. Щечные зубы от низко- до высококоронковых и гипсодонтных (состояние зубов, когда они при высокой коронке теряют корни, что дает им возможность расти всю жизнь – встречается у грызунов, потребляющих в основном травянистые корма), жевательная поверхность от бугорчатой до плоской призматической. Передний отдел жевательных мышц сильно увеличен. Желудок простой или многокамерный (у серых крыс со слабовыраженной двухкамерностью). Обонятельная капсула имеет обособленный отдел, открывающийся самостоятельно в небно-носовой канал. Это так называемый якобсонов орган, служащий для восприятия запахов пищи, уже находящейся во рту. Матка у одних грызунов двойная (левый и правый ее отделы открываются во влагалище самостоятельными отверстиями), у других (в том числе и у крыс) двураздельная (матки соединены только в нижнем отделе). Детеныши «птенцового», реже «выводкового» типа (например, у свинкообразных — Caviomorpha).

Подглазничное отверстие – отверстие в области переднего основания скуловой дуги, через которое проходит ветвь тройничного нерва, обслуживающая мягкие ткани морды. У большинства млекопитающих это функция подглазничного отверстия является единственной. Но у многих грызунов подглазничное отверстие имеет особую функцию: через него проходит часть волокон жевательной мышцы. Это связано с тем, что у грызунов перетирание пищи происходит преимущественно посредством продольных движений нижней челюсти, причем основной рабочей фазой является именно выдвижение нижней челюсти вперед. Поэтому выгодно сдвинуть как можно дальше вперед начало осуществляющей эти движения жевательной мышцы. Если обычно жевательная мышца начинается только на скуловой дуге, то у грызунов часть ее начинается на верхнечелюстной кости, и это часть достигает нижней челюсти, проходя через подглазничное отверстие. У некоторых грызунов (дикобразы) такой способ выдвижения жевательной мышцы вперед является единственным, у других (все мышевидные формы) сочетается с образованием массетерной площадки (площадка на нижней стороне переднего основания скуловой дуги, на которой начинается часть волокон жевательной мышцы). В первом случае говорят о гистрикоморфности, во втором – о миоморфности.

Процессы грызения и жевания обеспечиваются тремя видами парных жевательных мышц: собственно жевательных, или массетерных, височных и крыловидных мышц. Эти мышцы двигают нижнюю челюсть вверх и вниз, вперед и назад. Когда крыса грызет, ее нижняя челюсть перемещается вперед, в результате чего верхние и нижние резцы соприкасаются друг с другом; когда верхние резцы удерживают предмет, нижние резцы отрезают от него небольшой кусок. Интересно, что у крыс и многих других грызунов часть волокон жевательной мышцы проходит через подглазничное отверстие, поэтому при ее сокращении может наблюдаться выпячивание глазных яблок из глазниц. Такое явление особенно заметно, когда крысы стачивают резцы друг об друга (при этом наблюдаются быстрые ритмические движения нижней челюсти и издается характерное скрежетание). Крысы могут грызть даже очень твердые предметы благодаря совершенной жевательной мускулатуре и особенностям строения черепа. Отличие грызения и жевания заключается в том, что при грызении резцы соприкасаются, а коренные зубы не соприкасаются, при жевании же все наоборот. При жевании нижняя челюсть перемещается назад.

Подотряд Myomorpha — мышеобразные

Подотряд мышеобразные включает около 10-12 семейств, на территории бывшего СССР — 5-7. Характеризуется высоким (в норме) или редуцированным венечным отростком нижней челюсти, прохождением передней порции жевательной мышцы через подглазничное отверстие и книзу от скуловой дуги. Зубная формула: I 1/1, C 0/0, P 0/0, M 1-3/1-3 = 12-16.

Надсемейство Muroidea — мышеобразные

Надсемейство мышеобразные включает 7-9 семейств. Зубная формула: I 1/1, C 0/0, P 0/0, M 1-3/1-3 = 12-16. Отличается высоким венечным отростком нижней челюсти, небольшим подглазничным отверстием, прохождением передней порции жевательной мышцы книзу от скуловой дуги.

Семейство Muridae — мышиные

Мышиные – одно из наиболее обширных семейств млекопитающих: делится на 5-6 подсемейств, включает около 120 родов, не менее 500 видов; на территории бывшего СССР – 1, 5, 15, соответственно. Наибольшее разнообразие – в тропических лесах Юго-Восточной Азии и Африки. Известны с миоцена (12 млн. лет назад), наибольшего расцвета достигли в плиоцене (5.3 – 1.8 млн. лет назад).

Большинство характерного «крысиного» облика. Большинство приспособлений связано с полудревесным образом жизни. Длина от 5 до 48 см, масса от 10 г до 2 кг, хвост от 6 до 35 см, обычно длиннее (иногда вдвое) тела. Глаза и ушные раковины обычно крупные. Задние конечности немного длиннее передних (редко в 2-3 раза), ступня обычно длинная, узкая, голая снизу. У многих на лапах имеются чешуйки. Когти чаще всего короткие, острые. У полуводных ступня с плавательной перепонкой. У некоторых древолазающих первые пальцы противопоставлены прочим, с плоским ногтем. Волосяной покров обычно короткий; однородный или разделен на ость и подшерсток; нередко ость превращается в иглы – мягкие (многие крысы Юго-Восточной Азии) или жесткие (например, у колючих мышей рода Acomys). Череп удлиненный, особенно в ростральной части, обычно со слабыми скуловыми дугами, небольшими, всегда раздельными теменными гребнями. Подглазничное отверстие щелевидное или слабо расширено. У некоторых увеличена массетерная площадка. Слуховые барабаны небольшие, тонкостенные. Верхние резцы обычно неширокие, почти всегда с гладкой передней поверхностью. Третьи коренные обнаруживают тенденцию к редукции (у некоторых полуводных крыс с Малайского архипелага число коренных сокращается до 1-2 в каждой челюсти). Щечные зубы чаще всего с корнями; коронка низкая или средней высоты, бугорчатая; характерно наличие дополнительных бугорков; бугорки одного ряда нередко сливаются с образованием поперечных ламин.

Распространены повсеместно (кроме высоких широт) в Старом Свете. Наземные, наземнодревесные, немногие полуводные, полуподземные или древесные; есть синантропные виды. Активны круглый год, суточный ритм обычно выражен слабо. Большинство питается плодами, некоторые всеядны или зеленоядны, есть специализированные энтомо- или ихтиофаги. Размножаются круглый год или в теплое время, в году до 4 пометов, беременность от 18 до 42 дней, в помете от 1 (у древесных видов) до 22 детенышей. Продолжительность жизни от 1,5 года до 15 лет. Большинство многочисленны, немногие (узкоареальные эндемики) редки и охраняются. Представители семейства – серая крыса, домашняя мышь. Хомяки, хомячки, полевки и песчанки к этому семейству не относятся.

Род Rattus — крысы обыкновенные

Крысы обыкновенные – род семейства мышиных, один из наиболее обширных среди млекопитающих: включает около пятидесяти видов; на территории бывшего СССР – 3. Естественный ареал охватывает среднегорные и равнинные леса, саванны материковой части Юго-Восточной и Южной Азии (включая Малайский архипелаг), Новой Гвинеи и прилежащих островов Австралии; с человеком 1 вид интродуцирован на островах Океании, 2 вида расселились всесветно (но не так широко, как домовые мыши). Наибольшее разнообразие в тропиках Юго-Восточной Азии. Род Rattus появился примерно 3,5 миллиона лет назад. Большинство видов имеет в диплоидном наборе 42 хромосомы.

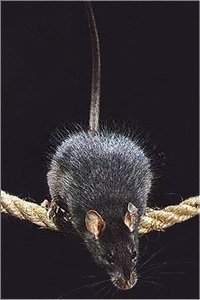

Photo: Mere Roberts, Auckland University

(другие фотографии) Грызуны мелких и средних размеров. Средняя длина тела самого маленького вида ( R. exulans ) 115 мм, масса тела самок и самцов того же вида в возрасте 20 недель в среднем соответственно 72 и 54,2 г. Максимальная длина тела представителей рода, видимо, не превышает 270 мм, а масса тела 500 г. У трети видов средняя длина тела превышает 200 мм. Лишь у нескольких видов она меньше 150 мм ( R. exulans, R. losea, R. niobe ). Большая же часть видов имеет среднюю длину тела от 150 до 200 мм. В зависимости от образа жизни туловище крыс может быть либо компактным, вальковатым, либо стройным, вытянутым. Так, на 1 см длины тела черных крыс из Западного Берлина приходится 0,9 г массы тела, тогда как на 1 см длины серой крысы из Бонна — 6,4 г.

Средняя длина черепа для самого маленького вида ( R. exulans ) составляет 31,9 мм, а для одного из самых крупных – R. everetti – 53,8 мм. Череп имеет вытянутую форму. Скуловая ширина примерно вдвое меньше его наибольшей длины (46 – 52 %). У некоторых видов череп с хорошо обозначенными теменными гребнями. Третий верхний коренной сравнительно велик. Коренные зубы бугорчатые, бугорки рано сливаются в дугообразно изогнутые поперечные ламины.

Хвост длинный, чешуйчатый, с редкими короткими волосками, не образующими на конце кисточки, его относительная длина составляет от 50 до 130%. У большей части видов этот показатель превышает 90%. Относительная длина хвоста весьма изменчива даже в пределах одной популяции. С возрастом у молодых животных относительная длина хвоста увеличивается. Тем не менее, относительная длина хвоста отражает образ жизни вида — древесные и лазающие формы имеют особенно длинные хвосты.

Ушные раковины овальные, снаружи покрыты редкими, короткими волосками, через которые просвечивает кожа. Длина их составляет примерно 50% от длины черепа, незначительно варьируя от вида к виду в ту или иную сторону в зависимости от их образа жизни, среды обитания и особенностей слуха.

Стопа имеет вытянутую форму и превышает по размерам кисть. Длина стопы составляет 18—25% от длины тела. Конечности пятипалые, но на кисти первый (внутренний) палец в разной степени редуцирован. На нижней поверхности кисти и стопы имеются пальцевые, межпальцевые, пястные и плюсневые подошвенные бугорки. Степень их развития связана с образом жизни крыс. Самые большие и высокие бугорки имеют древесные виды. Пальцы снабжены когтями, форма которых также зависит от образа жизни крыс. У лазающих форм они короткие, сильно изогнутые, острые, у роющих — длинные, слабо изогнутые. Верхние поверхности кисти и стопы частично покрыты короткими редкими волосками, подошвы голые.

Меховой покров широко варьирует но густоте, длине, наличию и соотношению различных типов волос. Он бывает очень густым, особенно у горных видов, или менее густым, с длинными направляющими остями (особенно длинны они у черной крысы) или без них, гладким или пушистым. Многие виды имеют иглы (например, R. exulans — малая крыса) или иглоподобные гнущиеся щетины. Часть видов имеет иглы только на спине, другие на спине и на брюшке. Количество игл с возрастом увеличивается. У новогвинейских R. exulans иглы имеются только у животных из равнинных и предгорных популяций, тогда как обитающие выше 1500 м крысы лишены их.

Количество сосков у самок варьирует от 4 ( R. verecundus vandeuseni ) до 12. У R. exulans их 8, у R. rattus – 10, у R. norvegicus обычно 12 (от 10 до 14). Крысы разных видов, имеющие одинаковое количество сосков, нередко отличаются их расположением.

Обычно настоящих крыс рассматривают как группу, у членов которой отсутствуют крайние формы специализации. Это действительно так, но даже внутри такой деспециализированной группы отчетливо видна адаптивная радиация, идущая по традиционным для всего животного мира направлениям. В качестве примера можно указать несколько характерных для рода экологических типов:

- Древесные формы. Крысы, принадлежащие к этому типу, имеют вытянутое тонкое туловище. Хвост длиннее тела и у некоторых видов цепкий. Подошвенные бугорки большие и выпуклые. Когти небольшие, сильно изогнутые, острые. К этому типу принадлежит R. annandalei, R. rattus и некоторые другие виды.

- Наземные формы. Имеют более плотное телосложение, чем древесные. Хвост нецепкий. Его длина короче длины тела или равна ей. Подошвенные бугорки небольшие, плоские. К этому экологическому типу относится значительное число видов. В качестве примера можно привести равнинных R. losea и R. argentiventer и обитателей высокогорий Новой Гвинеи R. giluwensis, R. niobe, R. richardsoni .

- Роющие формы. Большинство видов настоящих крыс в той или иной степени связаны с норами и их рытьем. Специализирован в этом направлении вид с острова Рождества R. nativitatis. Эти крупные крысы имеют вальковатое тело, большие кисти и ступни, вооруженные широкими и длинными, особенно на передних лапах, когтями. Хвост короткий и толстый.

- Околоводные формы. Тесно связаны с водой R. norvegicus и R. lutreolus . Однако их морфологическая специализация в этом направлении не зашла далеко. У серой крысы кожа между пальцами задних лап образует небольшую перепонку.

Крысы одиночны или живут семейными группами или территориальными группами численностью до 200 особей с выраженной иерархией; самцы-доминанты территориальны и довольно агрессивны. Убежищами служат норы, естественные пустоты в земле и деревьях; гнезда довольно неряшливы.

Известно, что есть виды, специализированные на поедании богатых клетчаткой вегетативных частей растений ( R. lutreolus ). Другие поедают преимущественно их плоды и семена ( R. rattus ). Многие виды поедают беспозвоночных, яйца и птенцов, ловят мелких ящериц, грызунов, рыбу. Серая, черная и малая крысы охотно используют в пищу животные корма. Все они в разной степени питаются как беспозвоночными, так и позвоночными. Удивительный пример хищничества описан Кеплером. Самые маленькие из крыс, R. exulans , на Гавайских островах не только поедали яйца и птенцов морских птиц, но и нападали ночью на спящих взрослых альбатросов, выгрызая мясо у них на спине. Согласно Кеплеру, из-за крыс ежегодно гибло 1–2,5 % поголовья этих огромных птиц. На основании его наблюдений R. exulans была обвинена даже в исчезновении целого ряда островных видов, в том числе гигантских моа.

Многие виды многочисленны; некоторые узкоареальные редки, несколько островных видов вымерло в недавнем прошлом из-за интродукции крысы черной.

Всякий крысятник должен знать латинские названия хотя бы трех наиболее распространенных видов настоящих крыс: серой ( R. norvegicus ), черной ( R. rattus ) и малой, или полинезийской ( R. exulans ). В России можно встретить только 2 вида рода Rattus : R. norvegicus и R. rattus . Виды крыса серая и крыса черная возникли от общего предка около 2-х миллионов лет назад. Межвидовых гибридов между этими видами в природе нет, не были получены они и в лабораторных условиях. Необходимо отметить, что принятое в русском языке название рода «крысы» недостаточно, так как оно применяется ко всем крупным муридам других родов (хомяковая крыса), грызунам других семейств (например, бамбуковые крысы, мешотчатые крысы) и даже представителям других отрядов млекопитающих (сумчатые крысы).

Вид Rattus norvegicus — крыса серая, пасюк

Длина тела до 275 мм, длина хвоста до 195 мм (хвост всегда короче тела (70–93%), в среднем около 80% его длины). Мордочка сравнительно тупая и широкая; ушная раковина небольшая — если ее отогнуть вперед, то она не достигает края глаза. Кисти и стопы с относительно маленькими и плоскими подошвенными бугорками. На кисти первый (внутренний) палец сильно редуцирован. Хорошо развитые складки кожи между пальцами стопы образуют подобие плавательной перепонки. Когти слабо изогнуты, относительно длинные. Характер мехового покрова изменчив. Он зависит от образа жизни крыс, их пола и возраста, сезона года. У экзоантропных форм меховой покров гуще и мягче, у синантропных реже и грубее. Меховой покров самцов грубее, чем у самок. Зимний мех в 1,3–1,4 раза гуще летнего. Направляющие волосы на несколько миллиметров превышают длину остевых волос. Особенно хорошо они выражены на хребте у взрослых самцов, но никогда не достигают такого чрезвычайного развития, как у черной крысы. Хвост покрыт редкими волосами. Окраска верха тела от сравнительно светлой, рыжевато-бурой до более темной, грязно-охристо-бурой. Волосы имеют серое основание, черную вершину и желтое кольцо в промежутке, что в совокупности дает коричнево-серую окраску верха тела животного. Тон окраски сильно варьирует в зависимости от ширины отдельных цветовых зон и их интенсивности, обусловленной характером расположения гранул меланинов в волосе и их количеством. Эти признаки, с одной стороны, находятся под генетическим контролем, с другой стороны, подвержены внешним влияниям, например, зависят от состава кормов. Оттенок окраски зависит также от стадии роста волос и, следовательно, неоднократно меняется в течение жизни индивидуума в связи с возрастными и сезонными линьками. Молодые пасюки, как правило, серее взрослых и по мере роста рыжеют. Смена ювенильного шерстного покрова на взрослый происходит в возрасте 3–4 месяца.

Брюшко имеет грязно-белую окраску, обусловленную серым основанием и белым окончанием волос. Граница между цветом боков и брюшка не резкая, но, как правило, хорошо заметна.

Кожа серых крыс лишена пигмента, поэтому те участки, где она оголена (кончик носа, внутренние поверхности ушных раковин, пальцы) или покрыта редкими депигментированными волосками (верхние поверхности плюсны и пясти, нижняя поверхность хвоста), имеют телесный цвет. Покрытые редкими и короткими пигментированными волосками наружная поверхность ушной раковины и верхняя поверхность хвоста имеют серую окраску.

Череп угловатый с хорошо выраженными гребнями. Массетерная площадка (см. «Подглазничное отверстие» в разделе «Грызуны») верхнечелюстной кости крупная, с сильно выступающим вперед верхним углом и наклоненным в направлении назад передним краем.

Экзоантропные (живущие на природе, вне жилищ человека) серые крысы – околоводные грызуны. Они хорошо плавают и ныряют. Для живущих у воды пасюков водоем служит источником корма, убежищем от врагов и средой для передвижения. Серые крысы хорошо приспособлены к рытью и обычно живут в норах, в которых проводят значительную часть суток. В низовьях рек живут в дуплах или строят простые гнезда из веток, иногда (на Сахалине) устраивают подснежные гнезда из бамбучника. По способности к лазанию значительно уступают ведущим древесный образ жизни представителям рода.

Пасюки всеядны. От других представителей рода они отличаются повышенной склонностью к употреблению животной пищи, в том числе мяса позвоночных животных, которых способны добывать сами. В дикой природе на первом месте среди животных кормов стоит рыба и земноводные. На Дальнем Востоке серые крысы активно охотятся на мелких грызунов, насекомоядных, разоряют гнезда птиц. Серые крысы, обитающие по берегам незамерзающих водоемов, круглый год питаются морскими выбросами. Пасюк кормится также зерном на полях, семенами, побегами диких растений и т.п. Может запасать корм.

Характер распределения активности в течение суток лабилен. Серые крысы активны преимущественно в темное время суток, хотя жесткой связи с темным периодом нет. Для них, видимо, характерно наличие вечерних и предутренних пиков активности. Общая продолжительность активности 9-11 часов в сутки. Поселяясь вблизи человека, пасюк легко приспосабливается к его хозяйственной деятельности, изменяя свой режим сна-бодрствования.

Пасюк обладает высокой исследовательской активностью, способностью к быстрому обучению, совершенным механизмам регуляции численности, сложным социальным поведением. Ведет как одиночный, так и групповой образ жизни (подробнее в разделе «Этология». Размножается большую часть года. Отмечено 2 пика размножения: весенний и осенний.

Серые крысы распространены на юго-востоке Сибири, в Приморье, северо-востоке Китая, всесветно в поселениях человека или рядом с ними. Вид, находящийся в стадии расцвета, чему благоприятствует его способность к формированию двух типов популяций – «дикой» (экзоантропной) и «домашней» (синантропной). По характеру связи с человеком можно выделить 3 экологические зоны: северную, где серые крысы круглый год живут в жилищах, включая крупные города; среднюю, или переходную, где летом часть зверьков заселяет природные, преимущественно околоводные биотопы, в т.ч. литораль, а на зиму возвращаются в постройки (лишь небольшая часть особей остается зимовать в природных условиях); и южную, где значительная часть популяции, особенно в низовьях крупных рек и в болотах, круглый год живет вне жилищ человека (экзоантропный образ жизни).

В кариотипе 42 хромосомы.

Вид Rattus rattus — черная крыса

Небольшой, но познавательный фрагмент из документального фильма «Крысы с Найджелом Марвином», показывающий основные отличия между серой ( Rattus norvegicus ) и черной ( Rattus rattus ) крысами. Черная крыса

Другой, не менее познавательный отрывок из того же фильма, демонстрирующий удивительные акробатические способности черных крыс.

Источник