- Если муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 грамм муравьев можно отправлять за бутылкой пива

- Если муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 грамм муравьев можно послать за бутылкой пива?

- Сколько муравьев послать за пивом

- Сколько надо муравьев?

- Ужас, летящий на крыльях ночи

- Эй, а как же я? Ну и нахрен вас, друзья еще называются

- Проект «Мурашка»

- Ужасный и прекрасный Аномалокарис

- Как получить отличный кадр

- Приближение к муравью

- Мститель

- Книги о мозге, сознании и эволюции человека. Часть 2

- Детерминизм

- Формицин присматривает за своим стадом Aphidinae

- Чужие рядом с нами

- Книги о мозге, сознании и эволюции человека

- Палеонтологи описали древнейшее способное трещать крыльями насекомое

- Когда без микроскопа лучше

- Освежающая остановка

- Шмели кусают листья растений без цветов, чтобы стимулировать раннее цветение

- Старение и бессмертие: взгляд биолога

- Еженедельный дайджест новостей науки: Химера человека и обезьяны. Увеличение мозга. Земля – пылесос. Таймлапс Земли

Если муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 грамм муравьев можно отправлять за бутылкой пива

Понимаю что тема не по теме С#, но ситуация такая, когда-то видел тут достаточно известного форумчанина с подписью «-Если муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 грамм муравьев можно отправлять за бутылкой пива» Эта фраза долго не выходила из головы ну и сейчас сами всё увидите..

Подумал я и попросил своего друга посчитать сколько надо муравьев для того, чтобы сгонять за литрухой. Вот, что получилось:

Муравей черный или рыжий, обитающий в Средней полосе весит примерно 7 мг. По некоторым данным муравьи могут поднимать вес в среднем превышающий их собственный в 10 раз.

Однако ему надо не только поднять, но и нести, поэтому берем коэффициент 0,25. Таким образом один муравей по горизонтали легко и не напрягаясь может нести 7х10х0.25=17,5 мг

Принимаем максимальный угол подъема в 30 градусов, значит 17,5 х cos30 17,5 х 0,86=15,05 мг

Итого примерно 15 мг на муравья

Идем далее

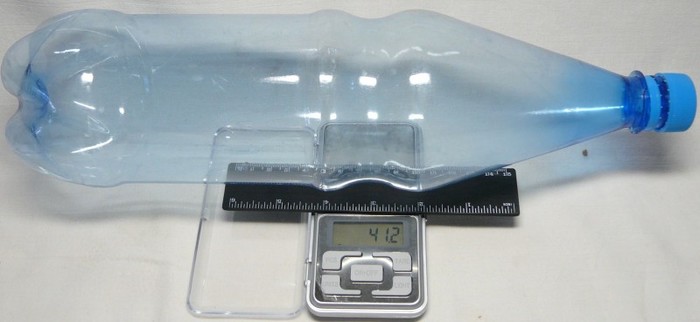

Вес светлого пива плотноcтью 5 об примерно 1,04 кг на литр. Пластиковая бутылка в среднем весит 41,2 гр.

Итого общий вес груза 1081,2 гр или 1081200 мг.

1081200:15=72080 муравьев

Но это не все

Этот результат не может быть верным так как одновременно удобно лапками 72 тыс. муравьев бутылку не возьмут.

Значит берем фанерку весом 200гр и приматываем к ней бутылку скотчем, получается 1281200:15=85413 муравьев.

Ну для верности возьмем 85500 муравьев.

Итак, по утру нам надо собрать вот такую ораву, чтоб послать в магаз!

Однако, целый муравейник, а в нем в среднем 5000 000 муравьев может перенести 58,47 литров пива!

Доклад собственно окончен, во первых прошу не банить (Если за это могут забанить), я понимаю что на форуме есть другие разделы для этого НО почему-то я уверен что пользователь которого я ищу не зайдет туда, помогите его найти.

Очень хочу что-бы тот человек это прочитал и исправил свою подпись:D

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Источник

Если муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 грамм муравьев можно послать за бутылкой пива?

Пива — это концентрат Женских Половых Гормонов — Эстрогенов — при попадании в Органон, Эстрагены Угнетают выработку Мужского Полового Гормона — Тестостерон и провоцируют выработку ЖенскогоЭстрогена, отсюда появляется Висячая грудь, Попа и Живот , ну-а Импотенция . -это так Ерунда !

Интересное ВИДЕО на 30 секунд http://www.f5.ru/index.php/Blog/view/id/.

простА информация http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj.

http://agaroza.ru/post_1220198308.html

пивом у мужчин может привести к импотенции. В пиве содержатся фитоэстрогены — природные вещества, аналогичные женским половым гормонам, которые стимулируют их выработку в мужском организме.

Однако мало кто задумывается над тем, как они действуют на организм.

По словам российского уролога-андролога Валерия Давидьяна, злоупотребление пивом у мужчин может привести к импотенции.

— Фитоэстрогены являются антагонистами тестостерона, самого важного мужского полового гормона. Чрезмерное употребление пива приводит к тому, что действие

МуравЬёв — можнА :

Пива — это концентрат Женских Половых Гормонов — Эстрогенов — при попадании в Органон, Эстрагены Угнетают выработку Мужского Полового Гормона — Тестостерон и провоцируют выработку ЖенскогоЭстрогена, отсюда появляется Висячая грудь, Попа и Живот, ну-а Импотенция . -это так Ерунда !

Интересное ВИДЕО на 30 секунд http://www.f5.ru/index.php/Blog/view/id/.

http://agaroza.ru/post_1220198308.html

пивом у мужчин может привести к импотенции. В пиве содержатся фитоэстрогены — природные вещества, аналогичные женским половым гормонам, которые стимулируют их выработку в мужском организме.

Однако мало кто задумывается над тем, как они действуют на организм.

По словам российского уролога-андролога Валерия Давидьяна, злоупотребление пивом у мужчин может привести к импотенции.

— Фитоэстрогены являются антагонистами тестостерона, самого важного мужского полового гормона. Чрезмерное употребление пива приводит к тому, что действие тестостерона нивелируется, — отметил Давидьян.

Источник

Сколько муравьев послать за пивом

Увидел я сегодня эту картинку

А почему бы и да?! Подумал я и попросил своего друга посчитать сколько надо муравьев для того, чтобы сгонять за литрухой. Вот, что получилось:

Муравей черный или рыжий, обитающий в Средней полосе весит примерно 7 мг. По некоторым данным муравьи могут поднимать вес в среднем превышающий их собственный в 10 раз.

Однако ему надо не только поднять, но и нести, поэтому берем коэффициент 0,25. Таким образом один муравей по горизонтали легко и не напрягаясь может нести 7х10х0.25=17,5 мг

Принимаем максимальный угол подъема в 30 градусов, значит 17,5 х cos30 17,5 х 0,86=15,05 мг

Итого примерно 15 мг на муравья

Вес светлого пива плотноcтью 5 об примерно 1,04 кг на литр. Пластиковая бутылка в среднем весит 41,2 гр.

Итого общий вес груза 1081,2 гр или 1081200 мг.

Этот результат не может быть верным так как одновременно удобно лапками 72 тыс. муравьев бутылку не возьмут.

Значит берем фанерку весом 200гр и приматываем к ней бутылку скотчем, получается 1281200:15=85413 муравьев.

Ну для верности возьмем 85500 муравьев.

Итак, по утру нам надо собрать вот такую ораву, чтоб послать в магаз!

Однако, целый муравейник, а в нем в среднем 5000 000 муравьев может перенести 58,47 литров пива!

Источник

Сколько надо муравьев?

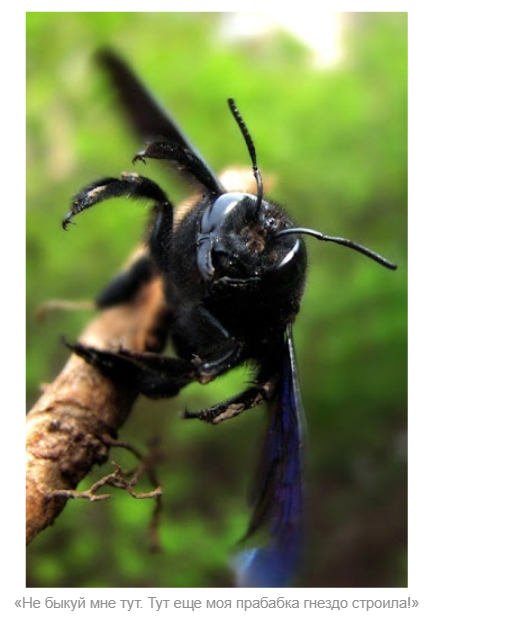

Ужас, летящий на крыльях ночи

Пчела-плотник, также известная как Ксилокопа,

Большая древесная пчела, пчела-древоточец, черная пчела или древогнезд (Xylocopa)– род одиночных пчел семейства Настоящих пчел (Apidae), широко распространенных на нескольких континентах. От обычных медоносных пчел они отличаются темной окраской тела и крыльев, более крупными (20-30мм) размерами тела и весьма низкой агрессивностью. Науке известно около полутысячи видов пчел-плотников, большая часть которых объединена в 30-35 подродов, часть из которых – монофилитические (т.е. включают только один вид). В России и странах СНГ с апреля по сентябрь встречаются преимущественно обыкновенная пчела-плотник (Xylocopa valga) и фиолетовая пчела-плотник (Xylocopa violacea).

Пчелы-плотники – космополиты. Их ареал также охватывает территорию от Западной Европы до Средней Азии. Обычна для Украины и южных территорий России. В последние десятилетия появления пчел-плотников севернее Ростовской области становится все более частым. Отдельных пчел замечали на Приуралье и в Северо-Западном округе.

Крупные размеры, плотное телосложение и большие темно окрашенные крылья позволяют ей преодолевать большие расстояния даже в непогоду. Темный пигмент в тканях крыла придает им дополнительную прочность, а глянцевый блеск у некоторых видов отражает тепловые лучи Солнца, спасая пчелу от перегрева.

Ксилокопы – одиночные пчелы. Это означает, что они не строят ульи, и не образуют строгую иерархию с королевой. Каждая пчела – личность самостоятельная единица: обеспечивает себя пищей и кровом, и самостоятельно ухаживает за потомством. Несколько недель – после чего оставляет личинок на произвол судьбы. Самец же вовсе нужен только для оплодотворения – его срок жизни едва превышает две недели.

Свое название пчела-плотник получила за специфический способ устройства гнезда. Взрослая самка первым делом ищет подходящий кусок мягкой древесины, причем некоторым видам не особо важно – живое дерево или часть постройки. Порой пчелиные «норки» можно обнаружить у себя в заборе или раме окна. При этом пчела буквально прогрызает путь мощными челюстями, что сопровождается характерным звуком, напоминающим работу пилы.

В отсутствии же дерева пчела-плотник может использовать и отмершие части растения с трубчатым стеблем, например, борщевик, сныть или лопух. Один из древних подродов Proxylocopa и вовсе роет норки прямо в сырой земле.

В каждую ячейку ксилокопа кладет комочек собранной пыльцы, смоченной нектаром и склееный слюной самой пчелы. В сладкий пирожок же откладывает одно яйцо. Один комочек – пища для личинки на весь период роста, поэтому пчела собирает оооочень много пыльцы и нектара. Для сбора пыльцы у нее есть специальные пыльцевые складки и ходы в панцире. А для сбора нектара она порой прогрызает цветки с длинным венчиком, буквально высасывая все до последней капли.

После этого каждая ячейка замуровывается клейкой массой из слюны пчелы и опилок, оставляя только доступ воздуха. Две-три недели пчела-мать охраняет свое гнездо, после чего отправляется в путешествие. Личинки все лето растут, в августе-сентябре окукливаются, и осенью становятся имаго. Выходят наружу только ранней весной, прогрызая перегородки. Зимует взрослая пчела, ища укрытие в виде пустых гнезд, ходов жуков-пилильщиков, брошенных ульев и щелей в деревьях и деревянных строений. В гнезде обычно остается одна пчела из нового поколения. Так в одном гнезде могут прожить несколько поколений пчел.

Опасны ли пчелы-плотники?

Сами по себе – нет. Взрослая древесная пчела малоагрессивна, она не нападает на людей или животных, если не пытаться поймать ее или повредить гнездо. Более того, еще недавно пчелы-плотники были занесены в Красную Книгу России и Украины как вид, существование которого находится под угрозой. Сокращению их численности способствовала активная вырубка широколиственных лесов, а также массовая обработка полей инсектицидами во времена позднего СССР. Сейчас же их численность восстанавливается, а ареал расширяется на север и восток.

Укус пчелы-плотника (вернее, укол жалом – пчелы вообще не склонны кусаться))) сильнее и болезненнее, чем у медоносной пчелы, и наносит примерно такой же вред – железы у основания жала содержат яд, вызывающий болезненный отек. Здоровому человеку это доставит лишь дискомфорт, тогда как у аллергиков может вызвать сильную реакцию, зуд, нарывание и отек Квинке.

Впрочем, не из-за укусов некоторые дачники невзлюбили древесных пчел. Заселяя деревянные постройки, опоры, пчелы прогрызают длинные ходы. И если в свежей древесине одно гнездо никаких проблем не создаст (об этом ниже), то в старой может стать последней каплей. Прибавив к этому привязанность пчел к одному месту в течение многих поколений, а также всевозможных древесных жучков можно получить испещренную ходами балку.

Кроме того, пчела может занести с собой споры грибов, которые прорастут плесенью буквально изнутри дерева. Опустевшие гнезда же становятся приютом для других пчел, ос, а также гнездами точильщиков и других насекомых. Чтобы избавиться от них, дачники сооружают специальные ловушки, а также применяют специальные инсектициды.

Итак, пчела-плотник – весьма интересный представитель семейства. Мирные пчелы-плотники обычно не доставляют проблем, если их не трогать. Зато радуют глаз своим блестящим окрасом.

Всего хорошего и не болейте!

P.S. Статья написана биотехнологом Людмилой Хигерович и опубликована в научном сообществе Фанерозой на платформах «Вконтакте», «Хабр» и «Пикабу»

Эй, а как же я? Ну и нахрен вас, друзья еще называются

Проект «Мурашка»

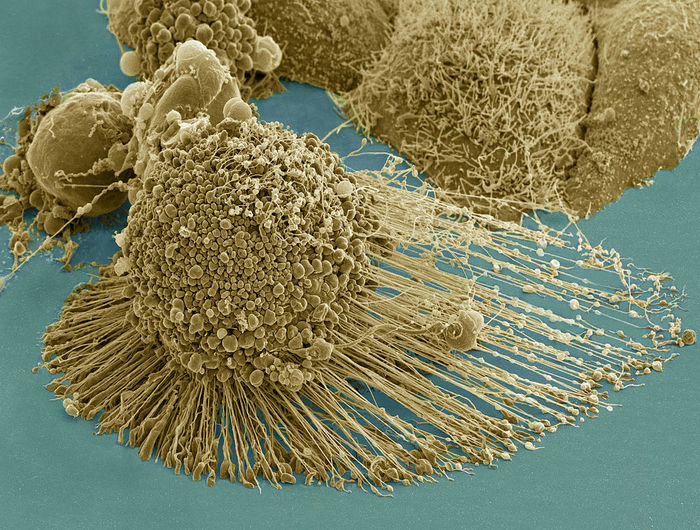

3d модель муравья из 120 кадров под микроскопом

Ужасный и прекрасный Аномалокарис

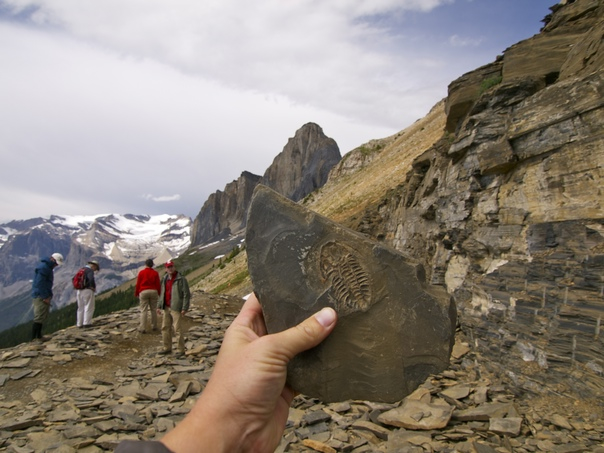

На картинке автор данной статьи, вдохновитель сообщества Фанерозой, биолог Ефимов С.Т.

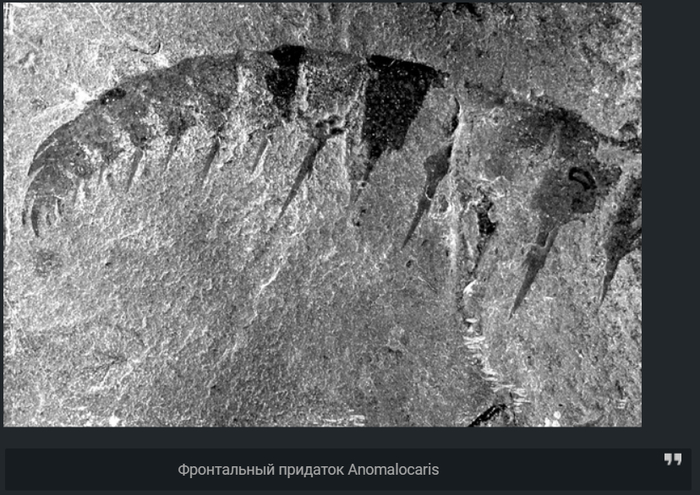

Продолжаем цикл статей, посвящённых животным, которые бы понравились Говарду Лавкрафту. Сегодня, речь пойдёт об удивительном и ужасном Аномалокарисе, так называемой гигантской креветке. Собственно, как и с Галлюциногенией, здесь была похожая «галлюциногенная история» с неправильной интерпретацией древнего зверя. Это связано с тем, что данное животное нашли по частям.

Чарлз Дулиттл Уо́лкотт (31 марта 1850 — 9 февраля 1927) — американский палеонтолог. Член (1896) и президент (1917—1923) Национальной академии наук США.

Так в 1920х годах прошлого столетия часть этого членистоногого обнаружил всё тот же небезызвестный Чарльз Дулитл Скотт [2], с которым наши читатели уже знакомы. Он нашёл рот и придатки этого животного в формации «Burgess Shale», которое является ископаемым водоносным месторождением, что простирается где-то в канадских Скалистых горах в Британской Колумбии. Породы этих мест представляют собой черный сланец и содержат многочисленные окаменелости времён среднего кембрия [1].

«Burgess Shale» — уникальная горная формация на склонах горы Маунт-Стивен в национальном парке Йохо в канадской части Скалистых гор на территории провинции Британская Колумбия. Это одно из богатейших в мире мест палеонтологических находок и лучшее в своём роде среди отложений кембрийского периода. Содержит множество окаменелостей. Некоторые ископаемые имеют аналоги и у ныне живущих организмов

В месте, в котором были найдены эти части тела, было много всяких медуз и рот существа отдалённо тоже напоминал какую-то медузу. Учёный долго пытался понять, что это за медузоподобная тварь, у которой рядом болтались какие-то лобные придатки, похожие на каких-то ракообразных и голотурий, но толком разобраться так и не смог [2]. Поэтому он и решил отнести рот в несуществующий ныне род медуз «Peytoia», а один из придатков к не существующему таксону голотурий «Laggania» (сейчас это всё роды Аномалокарин).

Другой придаток он отнес к роду раков «Sidneyia». Но не будем винить этого великого учёного в том, о чём он не мог знать. Ведь в то время не было интернета, чтобы быть в курсе о всех похожих находках в прошлом.

Тем не менее они ведь были. Но для начала давайте перенесёмся ещё на двадцать лет ранее, во время первых бурных открытий кембрийских животных в палеонтологии, которые в последствии и заинтересовали Уолкотта настолько сильно, что он позже нароет с десяток тысяч разных животин из кембрия, которых к тому же он в большинстве предельно точно опишет и внесёт огромный вклад как в биологическую, так и в палеонтологическую науки [4].

Выход сланца в карьере Уолкотт, расположенном в сланцевом месторождении Берджесс. Белые параллельные вертикальные полосы — это остатки просверленных отверстий, проделанных при раскопках в середине 1990-х годов. https://en.wikipedia.org/wiki/Burgess_Shale

Итак, серия ископаемых пластов в Канадских Скалистых горах соблазняла учёных своим видом уже очень давно. Впервые в 1886 году на эти горы забрался некий простой служащий Геологической службы Канады по имени Ричард МакКоннелл, который очень любил копаться в земле и искать разные удивительные окаменелые штуки. Каждый день он приезжал в регионы этих пластов в поисках окаменелостей. Работая не жалея сил, он откапывал многих разных медуз, брахипод и прочие окаменелые остатки животин, которых потом отдавал в музей, в руки к учёным. Именно его последующие находки в регионе этих гор настолько сильно вдохновили Дулитла Уолкотта, что тот в 1907 году нашел время для разведки этой местности и в 1910 году в ходе серии экспедиций раздобыл, только вдумайтесь, 65 000 образцов. Эти образцы он определил, как отложения средне кембрийского возраста и позже всех их описывал, хотя и не все правильно. Быть может именно после его титанической работы и появилось то самое понятие, как кембрийский взрыв.

Однако вернёмся в 1886 год к Ричарду МакКоннеллу, который по своей привычке копался в отложениях чёрных сланцев [5]. Занимаясь своим любимым делом, он наткнулся на странные придатки, напоминающие мутировавших ракообразных.

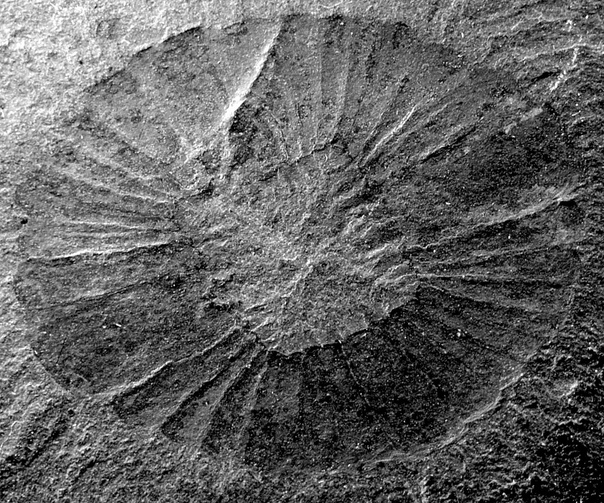

Рот Аномалокариса интерпретируемый Уолкоттом как медуза Peytoia

Скрупулёзно освободив редкие находки из оков плена породы и завернув их как подобает настоящему палеонтологу, он доставил их в камеру хранения своей службы. Далее образцы животины пролежали, пылясь в ящике примерно шесть лет. Пока, наконец, в 1892 году при пересчёте палеонтологических находок на них не наткнулся палеонтолог GSC Григорович, ой, простите, Джозеф Фредерик Уайтэвз [5].

Джозеф Фредерик Уайтэвз (26 декабря 1835 г. — 8 августа 1909 г.) был британским палеонтологом. Уайтэвз родился в Оксфорде, получил образование в частных школах, а затем работал под руководством Джона Филлипса в Оксфорде (1858–1861).

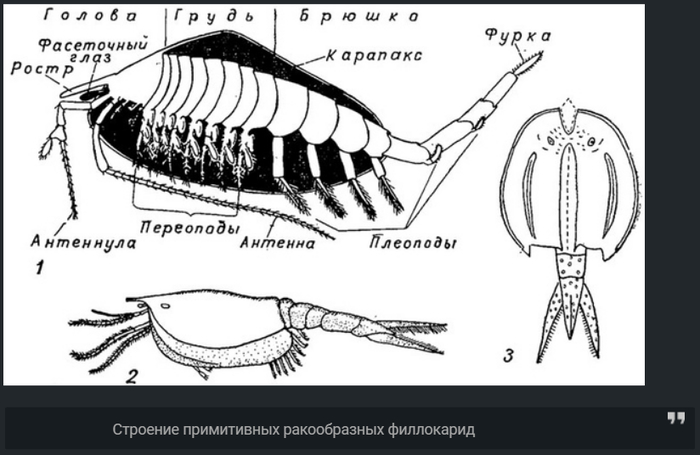

Этот учёный из ограниченности материалов определил находку как часть брюшка филлокарид — ракообразных, некоторые представители из которых до сих пор живы. Внешне эти находки были прям 100% копиями ровно тех же придатков, которые Дулитл Скотт отнёс к остаткам Сиднейи и Лаггании в 1920х годах. Жаль не было в то время it технологий, которые позволяли бы быстро найти все работы учёных по подобным находкам в прошлом.

Что же касается Джозефа Уайтэвза, то, несмотря на неверную интерпретацию тех образцов, именно он отметил необычность анатомии брюшка животного и тем самым и дал ему нынешнее название Anomalocaris, что означает «Отличительная от других креветок». Стоит отметить, что Аномалокарисы имеют не очень близкое родство по отношению к ракообразным.

Итак. Время шло, а учёные продолжали копать и находить части похожие на нашу большую креветку. Так, годами позже в сланцах неподалёку обнаружили панцирь животного, интерпретируемого как раковину древнего моллюска из рода Tuzoia. Однако некоторым учёным данный панцирь напоминал панцирь членистоногих, что было ошибочно. Так, о членистоногом панцире в 1928 году рассуждал датский палеонтолог Кай Хенриксен, предположив, что псевдо-раковина моллюска из сланцевых отложений Берджесса, могла принадлежать Аномалокарису и представляло собой недостающую переднюю половину его тела [6].

Панцирь Tuzoia действительно со стороны напоминает панцирь какого-нибудь крупного ракообразного. Однако, этот панцирь всё же действительно являлся раковиной моллюска.

На стороне палеонтолога были палеохудожники Художники Эли Шеверланж и Чарльз Р. Найт, которые следовали этой интерпретации в своих изображениях Аномалокариса. После этой интерпретации шумиха вокруг животного стихла на долгие годы, вплоть до 1966 года, в котором Геологическая служба Канады начала всесторонний пересмотр летописи окаменелостей сланцевого месторождения Берджесса под руководством палеонтолога Кембриджского университета Гарри Б. Уиттингтона [7].

Саймон Конвей Моррис (1951 г.р.) — английский палеонтолог, эволюционный биолог и астробиолог, известный своими исследованиями окаменелостей сланцев Берджесс и кембрийского взрыва. https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Conway_Morris

В процессе этого пересмотра Уиттингтон и его ученики Саймон Конвей Моррис и Дерек Бриггс постепенно собрали воедино все спорные части окаменелости Аномалокариса, тем самым открыв природу этого животного и его родственников, но не без определённых ошибок в интерпретации, которые постепенно устранялись.

Так, в 1978 году Конвей Моррис признал, что ротовые органы Лаггании были идентичны придатку Пейтойи. Но он пришел к выводу, что Лаггания была составной окаменелостью, состоящей из Пейтойи и морской губки Corralio undulata [7]. В 1979 году Бриггс признал, что окаменелости Anomalocaris были придатками, а не брюшками, и предположил, что это ходячие ноги гигантского членистоногого, и что один из кормовых придатков, который Уолкотт отнёс к Сиднейи, был частью Аномалокариса [8]. Позже, решив расчистить слой той самой окаменелости Уолкотта в лаборатории и очищая то, что, по его мнению, совершенно не могло относиться к Аномалокарису, тобишь медузу Пейтойю Гарри Б. Уиттингтон обнаружил, что медуза Пейтойя однозначно относилась к данной окаменелости.

При этом ракообразное Сиднейя, которая, как предполагалось ранее, оказалась частью нашей гигантской креветки, где медуза оказалась ртом [2]. Уиттингтон связал Пейтойю и Сиднейю в один вид, но, несмотря на это, исследователям потребовалось еще несколько лет, чтобы понять, что постоянно сопоставляемые Пейтойя, Лаггания и Сиднейя на самом деле представляют собой одно огромное существо. Бывшая медуза и Голотурия, (Пейтойя и Лаггания) теперь помещены в отряд Radiodonta, который обычно называют радиодонтами или аномалокаридидами. Поскольку род Пейтойя придумали самым первым, хоть и им называли медузу, то это стало правильным названием для всего животного. Первоначальные лобные придатки, которые интерпретировали как Лагганию и Сиднейю, как выяснилось позднее, принадлежали более крупным видам, отличных от Peytoia и Laggania. Поэтому было решено за ними закрепить название Anomalocaris, ну а с панцирем все и так было ясно [9].

Общепринятым считается то, что часть останков этих животных, которые не состояли из минерализованных смесей просто очень плохо сохранились, а та часть останков, которая была сильно минерализована сохранилась очень хорошо. Таким образом передняя часть тела была значительно твёрже и быстро окаменела, а все остальные части были слишком нежные и не смогли сохраниться в должной мере. В последствии дальнейшие находки поставили точку в этих вопросах.

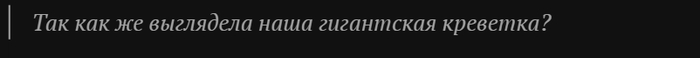

В прошлой статье про Галлюценогению я описал Аномалокариса как животное длиною приблизительно в метр [10]. Однако я опирался на вероятно устаревшие данные, ибо сейчас размеры этого монстра переоценены и считается, что наша креветка была длиной до 38 сантиметров в длину, не считая хвостового веера и передних придатков. Правда, даже с учётом и этих частей тела, членистоногое не могло достигать метра в длину [11]. Ученые, которые предполагали чересчур гигантские размеры тела Аномалокариса сравнивали разные части тела от других аномалокарин, а точнее их соотношение.

Длина тела измерялась примерно в 2 и 2,8 раза больше длины лобных отростков у крупных видов из других родов, что в будущем показало неверную интерпретацию. Существовали оценки тела на основе самого большого найденного лобного придатка Аномалокарины до 18 см. в длину в разложенном виде и, как понимаете, они тоже были далеки от истины [11].

Тем не менее, несмотря на, то, что животное было меньше метра в длину, оно всё равно было прекрасно. Тело Аномалокариса имело множественные склериты, которые шли от головы и щетинковых лопаток и закрылок по бокам, пересекая всю спинную часть туловища. Жабры животного в форме длинных, тонких, похожих на волосы структур, известных как ланцетные лопасти, были расположены рядами, образующими щетинковые лопатки. Пластинки щетинок прикреплялись краем к верхней стороне животного, по две пластинки на каждый сегмент тела. Посередине проходила перегородка, разделяющая жабры [19].

Передвигался наш гигант двигаясь в толще воды, с помощью волнообразных гибких закрылок по бокам его тела [12]. Каждый лоскут был наклонен ниже другого, расположенного кзади от него [13], и это перекрытие позволяло лопастям с каждой стороны тела действовать как единый «плавник», увеличивая эффективность плавания. Помимо этого Аномалокарис имел склеретированный хвостовой веер, который скорее, скорее всего был более приспособлен для обеспечения функции рулевого управления [20]. Гипотезу же о том, что гибкие закрылки использовались как единый плавник, подтвердило построение модели животного, которое управлялось дистанционно.

Изображение модели из статьи. К сожалению видео с моделью я не нашёл, но в принципе я не сильно огорчился. Статья и без неё ни лишена смысла. Так что я думаю, что не сильно потерял от того, что нужного видео нет.

В итоге она показала, что этот режим плавания по своей сути является стабильным [14]. Правда с оговоркой. Ведь чтобы обладать резкой манёвренностью и просчетом балансирования на резких поворотах, животное должно обладать сложным мозгом, которого по сути не было. Сконструированная модель предполагает, что животное не имело сложного мозга, а на резких поворотах вело себя неуклюже, но это не мешало ему жить.

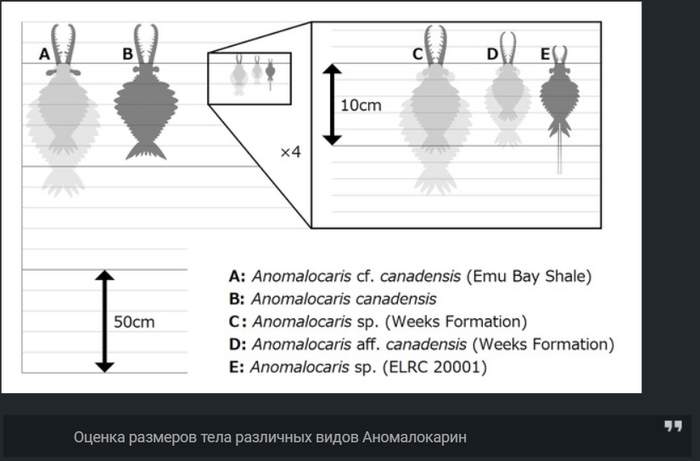

Фасеточные глаза — это весьма распространённый орган зрения среди ракообразных, он есть и у насекомых что, впрочем, и неудивительно, ведь насекомые являются продвинутыми эволюционировавшими сухопутными раками, которые входят в кладу Pancrustacea, что дословно означает — все раки [16]. Среди людей, в науке тоже есть раки, но можно ли их отнести в эту кладу — вопрос интересный.

Фасеточные глаза представляют собой сплетение изолированных простых глазков, археомм, которые образуют омматидии отдельные структурные единицы фасеточного глаза. Они выглядят, как узкие, сильно вытянутые конусы, сходящиеся своими вершинами в глубине глаза, а своими основаниями, образующих его сетчатую поверхность [15].

Фасеточные глаза интересны тем, что в основном они обеспечивают цветовое зрение с восприятием ультрафиолетовых лучей. Помимо этого они способны воспринимать и направление поляризации линейно-поляризованного света, хотя при этом мелкие детали они распознать не смогут. Однако фасеточные глаза хорошо способны различать перемену света с частотой вплоть до 250—300 Гц, что позволяет худо-бедно обойти стороной недостаток с неспособностью различать мелкие детали. Более подробно о фасеточных глазах, включая и вышесказанное, можно прочитать здесь.

Имея достаточно продвинутое зрение нашему обитателю древних морей необходимо было оружие, чтобы охотиться на своих жертв и питаться ими. Для этого у Аномалокариса имелись два больших лобных отростка, которые располагались перед ртом, в передней части головы [18]. Ими наш товарищ хватал свою жертву и тянул её в рот, который напоминал ананасовое кольцо, в центре которого находился ряд зазубренных зубцов [13]. Рот мог сжиматься, чтобы раздавить добычу, но никогда не закрывался полностью. Поэтому, когда рот был закрыт, в нём всегда было отверстие диаметром от 5 миллиметров до сантиметра у особо крупных особей что, впрочем, совершенно и не мешало Аноламокарису жить. Таким образом, наш охотник мог быть прирождённым убийцей, но не всё так однозначно.

Ретроспективная точка зрения гласит ( в видео выше), что Аномалокарис питался твердотельными животными, что сделало его одним из первых грозных высших хищников своего времени. В пользу этой гипотезы говорили его хищные лобные придатки и окаменелые железы среднего кишечника, которые убедительно свидетельствовали о хищническом образе жизни [21]. Однако в дальнейшем было показано, что хищные придатки Аномалокариса были слишком мягкотелыми, что в свою очередь означало, что он не имел способности проникать сквозь минерализованные раковины жестких членистоногих, таких, как трилобиты [22]. В качестве доказательств того, что Аномалокарисы питались твёрдотелыми организмами, учёные с ретроспективными взглядами пытались использовать копролиты больших размеров, которые содержали части трилобитов. Дескать, не было существ крупнее, или равных по размерам тела нашей гигантской креветке. Однако в противовес этому заключению были приведены в пример трилобиты из рода Redlichia [23], которые спокойно могли питаться чем попало и были достаточно крупными организмами, сопоставимыми с Аномалокарисом. Это означало, что данные трилобиты тоже могли крупно гадить в окружающую среду. Последним камнем в огород к убийцам всего и вся было то, что у гигантской креветки просто-напросто не было износа ротовых аппаратов, который должен был бы быть при питании трилобитами. Это позволяет предположить, что они не вступали в регулярный контакт с минерализованными раковинами трилобитов и, возможно, лучше подходили для кормления на более мелких, мягкотелых организмах, которых они просто всасывали в себя, предварительно сначала схватив своими хищными придатками [23]. Аномалокарис действительно был первым хищником и возможно высшим, но это явно не касатка своего времени. Вообще о поведении и жизни Аномалокариса подробно рассказал в своём видео наш друг и спикер форума Учёные Против Мифов — Упоротый палеонтолог. Всем советую посмотреть.

Таким образом мы подошли к концу данной статьи и наконец я закончил цикл статей о странных животинах. Надеюсь Вам было интересно. Оставайтесь с нами, впереди будет ещё много всего интересного.

1) Gabbott, Sarah E. (2001). Exceptional Preservation. Encyclopedia of Life Sciences

2) Conway Morris S (1998). The crucible of creation: the Burgess Shale and the rise of animals. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press. pp. 56–9.

3) Gould SJ (1989). Wonderful life: The Burgess Shale and the nature of history. New York: W.W. Norton. pp. 194–206

4) Briggs, D. E. G.; Erwin, D. H.; Collier, F. J. (1995), Fossils of the Burgess Shale, Washington: Smithsonian Inst Press

5) Whiteaves, J. F. (1892). «Description of a new genus and species of phyllocarid Crustacea from the Middle Cambrian of Mount Stephen, B. C.». The Canadian Record of Science. 5 (4).

6) Collins, Desmond (1996). «The «Evolution» of Anomalocaris and Its Classification in the Arthropod Class Dinocarida (nov.) and Order Radiodonta (nov.)». Journal of Paleontology. 70 (2): 280–293.

7) Conway Morris, S. (1978). «Laggania cambria Walcott: A Composite Fossil». Journal of Paleontology. 52 (1): 126–131

8) Briggs, D. E. G. (1979). «Anomalocaris, the largest known Cambrian arthropod». Palaeontology. 22 (3): 631–664.

14) Briggs DE (May 1994). «Giant predators from the cambrian of china». Science. 264 (5163): 1283–4.

Как получить отличный кадр

Приближение к муравью

Мститель

Книги о мозге, сознании и эволюции человека. Часть 2

В сегодняшнем посте я продолжу рассказывать о своих любимых книгах о работе мозга и соответственно нашей психики.

Эрик Кандель — «Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг»

Человеческий мозг представляет собой сложнейшее из известных «устройство». Для того, чтобы наша психика функционировала хорошо, требуется слаженная работа целой кучи нейронных сетей. Эрик Кандель, американский психиатр и нейробиолог, показывает нам, как «поломки» в определенных частях мозга или нервных путях приводят к депрессии, необъяснимым тревогам, шизофрении, биполярному расстройству и ПТСР, и почему эти знания важны для понимания здорового мозга. В книге рассказывается история про развитие психиатрии и неврологии, а так же про то, как в нашем мозге взаимодействуют сознательные и бессознательные процессы.

Владимир Лебедев — «Духи в зеркале психологии»

В.И. Лебедев — советский и российский психолог, который занимался исследованиями работы психики в экстремальных условиях, в центре подготовки космонавтов. Его книги показывают как наш мозг в нестандартных условиях способен порождать ощущения паранормального опыта. Книга посвящена подобным феноменам.

Даниэл Канеман — «Думай медленно..решай быстро»

Несмотря на название, книга не представляет собой какой-либо тренинг, а рассказывает о двух (условных) системах в человеческом мозге. Первая — быстрая, работающая с ассоциациями, начинающая принимать решения еще до момента осознания, действующая автоматически. Вторая — обеспечивает нам возможность сознательных усилий, для решения задач, которые требуют внимания и концентрации. Автор — израильско-американский психолог, один из основателей поведенческой экономики.

Оливер Сакс — «Человек, который принял жену за шляпу».

Книга о жизни людей с неврологическими проблемами. Как они выживают в непривычном мире, который создает поврежденный мозг? Это не совсем научно-популярная книга, в ней чувствуется желание автора поднять и философские вопросы, вопросы о том, что такое личность, и как следует относится к своей болезни.

Давид Дубровский — «Сознание, мозг, искусственный интеллект»

Дискутируя с зарубежными и отечественными философами, автор характеризует современные позиции в философии сознания и формулирует собственную, принципиально антиредукционистскую концепцию, предлагающую теоретическое решение проблемы «сознание и мозг». (разум — тело). Книга предназначена студентам, аспирантам, преподавателям философии, всем интересующимся философией сознания и проблематикой искусственного интеллекта.

Детерминизм

Формицин присматривает за своим стадом Aphidinae

Canon 7D ES28-80 + Helios

Чужие рядом с нами

Исследуем муравья в нашей школе микроскопии

Поближе сустав лапы

Книги о мозге, сознании и эволюции человека

В сегодняшнем посте я отойду от темы когнитивно-поведенческой терапии и хочу рассказать о своих любимых книгах о работе мозга и соответственно нашей психики.

Карл Саган — «Драконы Эдема»

Книга написана известным астрофизиком Карлом Саганом, автором научно-фантастического романа «Контакт». Рассматривается эволюционное развитие нервной системы.

Рита Картер — «Как работает мозг»

Журналистка, пишущая о нейрофизиологии и нейропсихиатрии, рассказывает об устройстве нашей памяти, развитии нервной системы и основных принципах ее функционирования. Рассматриваются очень интересные и необычные опыты.

Доступный и понятный текст на сложную тему.

Джефф Хокинс — «Об интеллекте»

Автор — создатель операционной системы для КПК PalmOS, исследователь в области нейробиологии, описывает свое понимание работы мозга как устройства обработки информации и прогнозирования.

Антии Ревонсуо — «Психология сознания»

Книга ни сколько об устройстве мозга, сколько о попытках науки и философии разобраться с проблемой сознания. Рассматриваются философские идеи о взаимоотношениях между мозгом и сознанием, научные теории о принципах работы нервной системы. Автор максимально не предвзят и свое собственное мнение сообщает лишь в самом конце. Так же рассматриваются с научной точки зрения провокационные идеи и околомистические явления такие как сонный паралич, внетелесные переживания, трансовые состояния, околосмертный опыт.

Роберт Сапольски — «Биология добра и зла»

Автор — американский нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии, потративший множество времени на наблюдения за павианами в Африки.

Наши поступки и мораль рассматриваются с точки зрения нейробиологии, эндокринологии и психологии. Что произошло за секунду, минуту, день, месяц, тысячи лет до нашего поступка и сделало его именно таким? Самое материалистическое о человеке, что мне только попадалось. Для кого-то это может оказаться минусом или чем-то гнетущим, для меня это оказался огромный плюс. Объемный труд, требующий внимательного чтения, а иногда и гугления. В конце приведен список всех использующихся терминов.

Александр Марков — «Обезьяны, нейроны и душа»

Очень похожа на предыдущую книгу — много экспериментов, рассуждения о свободе воли и ответственности, альтруизме и о том как в процессе эволюции развивалась наша психика и поведение.

Подобная литература вызывает двоякие чувства. С одной стороны немного не по себе, чувствуешь всего лишь себя сложным автоматом, функционирующим по законам природы. Но в то же время, понимаешь насколько безумно сложным является этот «автомат», насколько сложная логика в нем реализована, раз позволяет существовать всему спектру человеческих явлений, включая способность любить, испытывать муки совести и совершать подвиги.

Картинка взята с freepik.

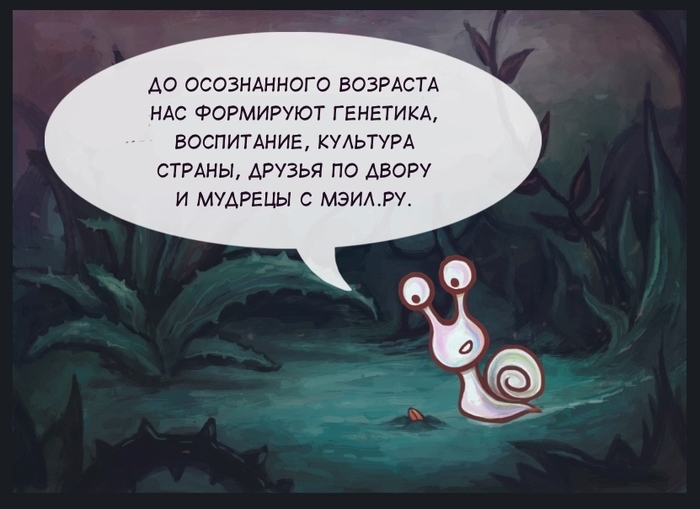

Палеонтологи описали древнейшее способное трещать крыльями насекомое

Французские палеонтологи описали древнейшего представителя отряда титаноптер, гигантских хищных насекомых, которые жили на Земле с перми до позднего триаса. Новый вид, получивший название Theiatitan azari, намного старше: отпечаток его надкрылья датирован 310 миллионами лет назад, то есть концом каменноугольного периода. Как отмечается в статье для журнала Communications Biology, T. azari также является самым древним известным насекомым, которое использовало крылья для производства звуков: судя по расположению жилок на крыльях этого вида, он трещал ими подобно некоторым современным саранчовым. А другие титаноптеры могли использовать специализированные структуры на крыльях, чтобы общаться с помощью вспышек отраженного света.

Насекомые нередко привлекают брачных партнеров и отпугивают конкурентов с помощью звуков. Например, многие виды из отряда прямокрылых (Orthoptera), включая широко известных сверчков и кузнечиков, громко стрекочут (точнее, стридулируют), используя в качестве музыкальных инструментов видоизмененные надкрылья, подкрылья и задние конечности. Другие насекомые издают треск, резко раскрывая крылья или стуча ими друг о друга. Судя по всему, впервые насекомые освоили акустическую коммуникацию еще несколько сотен миллионов лет назад. Древнейшие находки прямокрылых и их вымерших родственников с анатомическими структурами, которые могли использоваться для производства звуков, относятся к средней перми. А уже в триасовых отложениях такие виды встречаются регулярно.

К числу насекомых, которые, по мнению специалистов, одними из первых начали общаться или отпугивать хищников с помощью звуков, относятся титаноптеры (Titanoptera). Эта отдаленно родственная современным прямокрылым группа существовала с перми до границы триаса и юры и включала очень крупные, с размахом крыльев до тридцати с лишним сантиметров, хищные виды, отдаленно напоминающие богомолов. В средней части надкрыльев многих титаноптер ученые обнаружили расширенные области между жилками, которые, согласно популярной гипотезе, служили резонаторами и усиливали стрекот этих насекомых. Интересно, что по крайней мере у одного вида эти структуры были характерны как для самцов, так и для самок.

Команде палеонтологов, которую возглавил Андре Нэль (André Nel) из Национального музея естествознания в Париже, удалось получить новые ценные сведения об эволюции и биологии титаноптер. В руки исследователей попал добытый на севере Франции и датированный каменноугольным периодом образец скальной породы с частичным отпечатком единственного надкрылья насекомого. Анализ показал, что оно принадлежало виду из отряда титаноптер, причем древнейшему из когда-либо найденных. Обладатель надкрылья жил около 310 миллионов лет назад, на 50 миллионов лет раньше всех ранее известных представителей группы. На основе отпечатка ученые описали новый вид, который получил название Theiatitan azari. Родовое имя отсылает к титаниде Тейе из древнегреческой мифологии, матери Гелиоса, Селены и Эос.

По мнению Нэля и его соавторов, жилкование надкрылья T. azari свидетельствует, что данный вид использовал крылья для коммуникации с сородичами. На данный момент это самый древний вид насекомых, освоивший подобный способ общения. Предыдущий рекорд принадлежал Permostridulus brongniarti, насекомому с не до конца ясным систематическим положением, которое жило на территории современной Франции примерно на 50 миллионов лет позже T. azari и, вероятно, стридулировало крыльями.

Впрочем, авторы не уверены, как именно T. azari и другие титаноптеры общались с помощью крыльев. Традиционную точку зрения, согласно которой эти насекомые стрекотали надкрыльями подобно сверчкам, они считают сомнительной. Дело в том, что, несмотря на наличие «резонаторов» разного размера на надкрыльях титаноптер, никому до сих пор не удавалось обнаружить на их крыльях, конечностях или теле анатомические структуры, необходимые для производства стрекота. Кроме того, строение крыльев титаноптер исключает, что они могли стучать крыльями. При этом расположение жилок на надкрыльях некоторых титаноптер, включая T. azari, напоминает таковое у насекомых из надсемейства саранчовых (Acridoidea), которые умеют производить треск крыльями во время полета или резко раскрывая их (этот процесс называют крепитацией). Большинство титаноптер, судя по соотношению размаха крыльев и длины тела, были плохими летунами, однако они могли трещать крыльями, сидя на ветке дерева.

Нэль и его коллеги также допускают, что крылья служили отдельным видам титаноптер не для акустической, а для визуальной коммуникации. Некоторые современные насекомые, например, ряд видов прямокрылых, бабочек, стрекоз и двукрылых, общаются, производя вспышки света с помощью отражательных поверхностей на особых участках крыльев. Возможно, что аналогичное поведение было характерно и для титаноптер, например, для триасового Clatrotitan andersoni, чьи надкрылья кажутся особенно специализированными.

«Резонаторы» на крыльях титаноптерид были очень разнообразными по форме и размеру, так что одни виды этих насекомых, например, C. andersoni, вероятно, общались с помощью световых вспышек, в то время как другие, включая T. azari, трещали крыльями. Не исключено, что целый ряд видов использовал сразу оба способа коммуникации — к таким авторы относят триасового Gigatitan vulgaris. Причем способность производить звуки могла служить титаноптерам не только для привлечения партнеров и отпугивания конкурентов, но и в качестве защитного механизма против хищников.

Современные технологии позволяют больше узнать о биологических особенностях давно исчезнувших насекомых. Например, в прошлом году китайские палеонтологи определили структурную окраску некоторых видов ос, мух и жуков из бирманского янтаря, которые жили около ста миллионов лет назад. Судя по всему, эти существа были зеленовато-синими.

Гигатитан — род титаноптер из триаса республики Кыргызстан. Гигатитана нашли в 1968 году в Киргизсской ССР в мадыгенской свите. Тело длинное, размах крыльев превышает 30 см. Гигатитан был одним из самых крупных представителей титаноптер.

Охотились на мелких насекомых и ящериц.

Когда без микроскопа лучше

Освежающая остановка

Шмели кусают листья растений без цветов, чтобы стимулировать раннее цветение

Шмели сильно зависят от ресурсов пыльцы в качестве необходимых питательных веществ, поскольку они строят свои летние колонии. Поэтому, ежегодные различия в доступности этих ресурсов должны быть терпимы. Ученые сделала наблюдения, предположив, что у шмелей есть стратегии, чтобы справиться с нерегулярным сезонным цветением: когда шмели сталкиваются с нехваткой пыльцы, они активно повреждают листья растений, и такое поведение приводит к более раннему цветению на целых 30 дней.

«Предыдущая работа показала, что различные виды стресса могут побудить растения к цветению, но роль повреждения, наносимого пчелами, в ускорении производства цветов была неожиданной», – сказал ведущий автор, профессор Марк Мешер, научный сотрудник отдела наук об экологических системах.

Первоначальные наблюдения с четырьмя видами растений показали, что работники шмелей используют свои хоботки и челюсти, чтобы вырезать отверстия в листьях растений.

Однако профессор Мешер и его коллеги не нашли четких доказательств того, что шмели активно питались листьями или транспортировали листовой материал обратно в улей. Затем ученые провели несколько лабораторных экспериментов и исследований на открытом воздухе с использованием коммерчески доступных колоний шмелей и различных видов растений.

Они смогли показать, что склонность шмелей к повреждению листьев имеет сильную корреляцию с количеством пыльцы, которую они могут получить – повреждение делают гораздо чаще, когда у них мало или совсем нет пыльцы.

Они также обнаружили, что повреждение листьев растений оказало влияние на время цветения у двух разных видов растений: растения томата, подвергшиеся укусам шмеля, цветут на 30 дней раньше, чем те, чьи листья не повреждали, а растения горчицы – на 14 дней раньше.

Авторы также попытались вручную воспроизвести характер повреждений, нанесенных шмелями, чтобы увидеть, могут ли они воспроизвести эффект на время цветения. Хотя эта манипуляция привела к более раннему цветению у обоих видов растений, эффект был не таким сильным, как у самих пчел.

«Химический или другой сигнал также может быть вовлечен. Либо это, либо наша ручная имитация ущерба была недостаточно точной», – сказала профессор де Мораес, соавторка исследования.

Исследование было опубликовано в журнале Science.

Старение и бессмертие: взгляд биолога

Данная заметка написана по просьбе комментатора.

Когда я обучался в магистратуре, нам читал лекции профессор Валерий Степанович Тырнов, исследователь старения. Натура увлечённая, он рассказывал немало удивительного. Например, о том, что обнаружил на сыре штамм плесени, способный расти при отрицательных температурах, который содержит в морозилке, несмотря на протест жены. Профессор надеялся принять с этим штаммом участие в экспериментах, изучающих возможности терраформирования Марса. Ещё он рассуждал о внедрении в геном человека генов, отвечающих за фотосинтез, с целью получения «зелёных человечков», питающихся солнечным светом. Когда я сдавал экзамен профессору, у него уже отказывало зрение. В следующем семестре Валерий Степанович умер. Он пытался успеть победить старение, но не успел. Рассуждая вслух, Валерий Степанович говорил, что первый заметный признак старения у человека проявляется очень рано, зачастую – в подростковом возрасте. Это – кариес постоянных зубов.

Конечно, сегодняшняя заметка будет во многом философской. Таков уж предмет разговора. Начнём с того, являются ли старение и смерть универсальным законом природы, как то утверждает сказочница Урсула Ле Гуин.

Говоря о старении и естественной смерти, мы имеем в виду, прежде всего, многоклеточных животных. Среди одноклеточных и растений явления старения и смерти весьма размыты. Да, согласно новым научным данным, существует т.н. клональное старение штаммов микроорганизмов: для одних существует ограниченное количество делений митозом (бесполое размножение), для других биологические часы обнуляются лишь в одной из разделившихся половинок. Это т.н. репликативное старение. Многие исследователи говорят о хронологическом старении самих клеток простейших организмов. Но это лишь с одной стороны. С другой стороны, теоретически бессмертны растения, размножающиеся вегетативно. Кто может сказать, сколько лет существует традесканция, высаженная в горшок черенком, отделённым от традесканции из другого дома, и та, в свою очередь, когда-то была черенком… Это всё один и тот же геном, один и тот же индивидуум, с генетической точки зрения. В центре пустыни Мохаве произрастает King Clone – клональная колония креозотового куста (Larrea tridentata), возраст которой оценивается в 11700 лет.

Отдельно следует коснуться т.н. пренебрежимого старения. Это такая степень старения, когда практически невозможно установить корреляцию между возрастом и вероятностью смерти. Смерть наступает от случайных причин. Некоторые учёные считают, что понятие пренебрежимого старения применимо к людям, дожившим до 90-100 лет. Так, алеутский морской окунь (Sebastes aleutianus) живёт до 205 лет, моллюск исландская циприна (Arctica islandica) – 400 лет, коробчатая каролинская черепаха (Terrapene carolina) – 138 лет. Возраст антарктических губок Scolymastra joubini оценивается от 15 до 23 тыс. лет.

Наблюдения за гигантскими груперами (Epinephelus lanceolatus), длиной 2,5 м. и весом до 400 кг. (живут 100-120 лет) показали, что старые особи проигрывают конкуренцию молодым. Они менее поворотливы из-за огромных размеров, зачастую не имеют возможности спрятаться в пещеру. Но они не стареют. Они по-прежнему отлично видят малейшее шевеление усика креветки из-под дальнего камня. Они просто перерастают свою экологическую нишу.

Максимальная продолжительность жизни человека – 120 лет.

И всё же, главным свидетельством того, что старение и смерть не есть универсальные законы биологии, является бессмертие самой биосферы. Жизнь на Земле существует миллиарды лет. Клетки и их колонии (а многоклеточный организм в некотором смысле можно рассматривать как колонию клеток) эволюционируют, но процесс этот не прекращается, несмотря на клональное старение, случайности и прочее. Однако, к этому моменту мы вернёмся позже. Главное для нас здесь понять: старение и естественная смерть не являются универсальными законами биологии, а значит, у человечества есть надежда.

Теперь попробуем классифицировать современные теории старения. Во-первых, следует выделить 2 большие группы эволюционных теорий старения.

Первая группа – это эволюционные теории старения, полагающие старение и смерть эволюционным приобретением. Эти теории могут доставить некоторый психологический комфорт. Старение, согласно им – программа, приобретённая видом в процессе эволюции, и стоит только её вырубить…

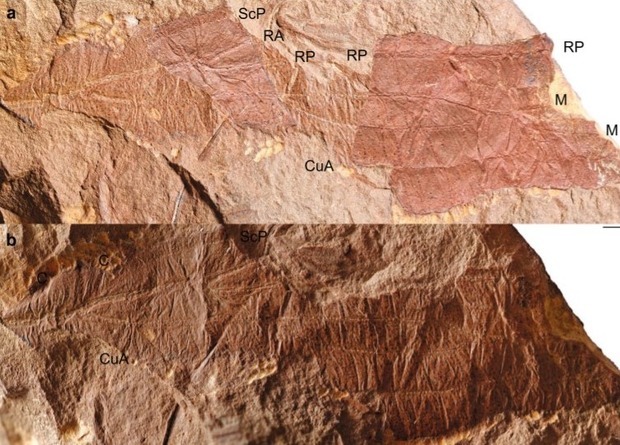

Весьма популярны ныне теории, связанные с т.н. лимитом (пределом) Хейфлика. Такова теломерная теория Оловникова. В соматических клетках с диплоидным набором хромосом размеры теломер (участков ДНК на концах хромосом) с каждым делением клетки сокращаются, по причине отсутствия фермента теломеразы в клетке. Когда теломеры станут достаточно коротки, ДНК-полимераза потеряет способность реплицировать концы молекулы ДНК. Включается процесс апоптоза – запрограммированного саморазрушения клетки. Так, предельное число делений для клеток человеческого организма – 52 деления.

Клетки, в которых функционирует теломераза – бессмертны. Таковыми являются половые и раковые клетки. Полагается, что теломераза исчезла в соматических клетках не случайно, а для подавления опухолеобразования.

Линия клеток HeLa из раковой опухоли шейки матки пациентки по имени Генриетта Лакс, умершей в 1951 г, считается бессмертной. В декабре 1960 года клетки HeLa первыми полетели в советском спутнике. В 1968 г. на борту советского космического аппарата «Зонд-5» они облетели вокруг Луны. Эти клетки эволюционировали за прошедшие годы. Иногда они способны заражать культуры других клеток. Лен Ван Вален описал эти клетки как новый вид организмов – Helacyton gartleri, впрочем, обычно биологи не относятся к последнему всерьёз.

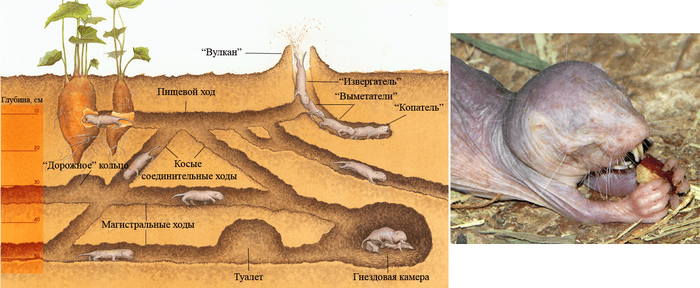

Вот почему, изучение голых землекопов (Heterocephalus glaber) входит в список 25-ти научных идей для продления жизни. Голые землекопы – грызуны, обитающие в полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. Живут колониями по 70-80 особей. Во главе колонии – матка, или королева, которая спаривается с 2-3 самцами. Прочие особи колонии – рабочие (как у общественных насекомых). Голым землекопам свойственна хладнокровность. Не чувствительны к боли и ожогам кислотой. Могут доживать до 31 года, что аномально для грызунов (мышь живёт около полутора лет). Не болеют раком. Длина теломер в клетке регулируется. Наносит вред полям батата.

Рассмотрим теперь теории, рассматривающие старение как следствие повреждения клеток. Это вторая группа теорий старения.

Действительно: в мире стареет всё. Изнашивается ботинок, точит вода камень, солнца превращаются в красные гиганты… Эта группа теорий старения рассматривает старение как результат отсутствия программы репарации и способна вызвать некоторый психологический дискомфорт. Ведь написать программу это совсем не то, что просто её удалить, не так ли?

Рассмотрим одну из таких теорий, т.н. теорию накопления мутаций. Согласно этой теории, предложенной Питером Медаваром в 1952 году, естественный отбор препятствует накоплению вредных мутаций, проявляющихся до возраста, достижение которого необходимо организму для реализации репродуктивных функций. Далее действие естественного отбора ослабевает, и накопившиеся вредные мутации, проявляющиеся после прохождения организмом репродуктивного цикла, обеспечивают феноменологию старения. Очевидно, что домовой мыши с быстрым метаболизмом, маленьким тельцем и быстрым репродуктивным циклом, долгая жизнь ни к чему, другое дело – огромный слон, которому необходимо выносить слонёнка. Не отвергая ценного наблюдения о существовании некоторой корреляции между длиной репродуктивного цикла и продолжительностью жизни, отметим, что на настоящий момент теория накопления мутаций остаётся гипотезой.

Гораздо ближе автору этих строк т.н. теория одноразовой сомы. Согласно этой теории, в процессе эволюции стоял вопрос об ограниченности ресурсов. Ресурсы могли быть потрачены на репарацию, а могли быть потрачены на другие функции. В итоге они были потрачены на репарацию (восстановление) ровно на столько, сколько необходимо для реализации репродуктивного цикла. Поскольку жизнь это эволюция нуклеиновых кислот… И природа любит оптимизацию: у полихет – множество параподий, у их потомков членистоногих число ног с повышением уровня организации сокращается. У речного рака 5 пар ходильных ног, у паука – 4, у насекомых – 3, а клопу водомерке для прыжков по воде достаточно 2 пары, 3-я пара передних лапок – специализирована. В целом, данный взгляд на эволюцию старения разделяется основной частью биологического сообщества.

Однако, эволюционные теории старения рассматривают этот процесс в самых общих чертах. Отдельной категорией следует отметить теории старения, рассматривающие конкретные механизмы старения. Одну такую теорию (связанную с пределом Хейфлика) мы уже рассмотрели. Другая подобная теория – свободнорадикальная теория старения. Она утверждает, что старение происходит из-за накопления в клетках повреждений, нанесённых свободными радикалами с течением времени. Свободными радикалами называются молекулы или атомы, содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешнем электронном уровне. Очевидно, что в основе этой теории во многом лежит эмпирическое наблюдение: животные с интенсивным метаболизмом живут меньше, чем животные с медленным метаболизмом. Сравните землеройку и черепаху. Одна из модификаций свободнорадикальной теории – митохондриальная теория старения, отводящая ключевую роль в процессе таким органоидам клетки, как митохондрии. Вряд ли свободные радикалы являются единственной причиной старения, однако, не следует забывать, что данный подход предполагает возможность увеличения продолжительности жизни при соблюдении определённой диеты (низкокалорийной) и регулярных занятиях спортом.

Автор этих строк придерживается взгляда, что старение связано с множеством механизмов. По аналогии с ботинком: он стирается, и одновременно у него может отклеиваться подошва. Это т.н. системный подход к старению, разделяемый большинством биологов.

Человек мечтает о вечной молодости и бессмертии с тех пор, как осознал себя смертным. Николай Фёдоров, предтеча и вдохновитель Циолковского, мечтал о воскрешении в будущем всех, когда-либо живших, силами науки. Эта идея не так утопична, как может показаться на первый взгляд, если учесть, что человеческий разум трансформирует в природе всё, с чем не может смириться. Люди не могли смириться с тем, что не способны летать, и, в конце концов, создали летательные аппараты. Может ли человек смириться со смертью близких? Нет.

Однако, сейчас нас интересует лишь остановка старения: существует ли в природе радикальный механизм омоложения? Доктор биологических наук Николай Мушкамбаров считает, что таким механизмом является мейоз – процесс образования половых клеток, известный каждому из школьных учебников биологии.

И вот тут нам придётся вступить в область научной фантастики.

Механизм обнуления биологических часов существует, и этот механизм воспроизводится в процессе полового размножения. Однако, обновлённый организм отличается от исходных родительских, но главное – занимает отдельное, искривлённое по Вернадскому, пространство. Даже если мы говорим об эмбрионе в теле матери. Доктор Мушкамбаров рассуждает о возможности запустить необходимые для обновления процессы мейоза в соматических клетках, нужно только полностью определить гены, ответственные за разные аспекты мейоза. Конечно, Мушкамбаров, оговаривается, что пока речь идёт о фантастическом проекте.

Однако, будучи фантастом, я готов пойти в рассуждениях дальше. Что, если, при помощи генной инженерии, мы полностью перепрограммируем геном, и обновлённый организм будет, подобно плесени, постепенно прорастать в организме, подлежащем репарации? В конце концов, мы можем применить медицинские нанороботы, искусственный интеллект для замены изношенных органов. Было время, компьютер представлялся фантастикой. А теперь нейросети способны анимировать лица на фотографиях 150-летней давности… Конечно, нынешние технологии перед тем, что предполагается — деревянные счёты на фоне современного компьютера, но. Есть целое новое направление: синтетическая биология. Существует такое понятие, как синтетический морфогенез – контролируемое развитие органов, систем и частей тела организмов, посредством активации специфических молекулярных механизмов. Нужно лишь полностью выяснить механизмы, при помощи которых клетки самоорганизуются в сложные ткани. И если прописать в геном автоматическую программу… Вряд ли такой бессмертный человек может быть отнесён к одному из существующих надцарств живой природы: эукариоты, либо прокариоты. Такие самообновляющиеся существа следует будет выделить в отдельное надцарство… Да, я увлёкся фантастикой.

Однажды я беседовал обо всём этом со специалистом по старению (на тот момент – кандидат наук, преподаватель МГУ). Он отвечал, что его мысли движутся в том же направлении.

Тут возникнет множество этических противоречий. Подобная власть над биологической природой означает утрату смысла не только для таких понятий как возраст, пол, раса, внешний облик (всё это окажется легко трансформируемым в течение жизни), но и для привычных нам всем свойств человеческого организма (вспомните зелёных человечков профессора Тырнова, или человека-амфибию Беляева). Да, это философия трансгуманизма. Не цифровой трансгуманизм (киборгизация или оцифровывание человека, что мне неприятно), но биологический. Однако, прежде чем пугаться, задумайтесь над тем, что трансгуманистические преобразования начинаются ещё тогда, когда первобытный человек впервые применил зубный протез. Вопрос лишь в мере…

Вдумайтесь, как мало живёт человек. Если вы увлекаетесь историей, палеонтологией, фантастикой, следите за политическими событиями, вам должно быть знакомо это чувство: вы никогда не узнаете, что будет через двести, тысячу лет… Не увидите смены формаций, не увидите новой, посткайнозойской эры… Не узнаете, есть ли жизнь в пределах иных звёздных систем. При том, что можете свободно перемещаться в воображении сквозь тысячелетия и эоны в прошлое. Доживём ли? Я считаю, что шанс дожить до ощутимого продления срока жизни у нас есть, а там глядишь, и. Конечно, увеличение численности населения предполагает освоение дальнего космоса.

Фридрих Энгельс полагал свободу осознанной необходимостью и говорил о скачке из царства необходимости в царство свободы. Именно о таком прыжке в царство биологической свободы, при условии познания биологических необходимостей, идёт речь. Ещё буддистские философы мечтали остановить колесо Сансары, бесконечный круговорот рождений, страданий и смертей. Жизнь в древней Индии была настолько тяжела, что эта остановка мнилась мрачным для современного человека способом: уходом в абсолютное небытиё. Когда я однажды впервые воспроизвёл биуретовую реакцию на белок в лаборатории, то вдруг осознал, что в этом и заключается конечный смысл науки биологии: остановить колесо, и каждая установленная учёными реакция, позволяющая идентифицировать те, или иные биологические молекулы, подобная этой, окрашивающей содержимое пробирки в лиловый цвет, каждая новая формула, приближает человечество к этому часу. Майский ветер с запахом пыльцы врывался в раскрытое окно, хотел бы я вновь пережить эту гамму чувств…

В заключение отмечу вот что. Рыночная экономика не заинтересована в индивидуальной эволюции и бессмертии каждого. Подобно тому, как биологическая эволюция заинтересована лишь в продлении рода, она заинтересована в умножении прибыли. Подумайте об этом.

Отдельно рекомендую прочесть:

О голых землекопах:

О волшебной силе мейоза:

Тюлин Д.Ю., кандидат биологических наук

Еженедельный дайджест новостей науки: Химера человека и обезьяны. Увеличение мозга. Земля – пылесос. Таймлапс Земли

Каждую неделю мы отбираем самые интересные, на наш взгляд, новости из мира науки за прошедшую неделю.

И в этом выпуске: Как ученые собрали химерный организм обезьяны и человека; Что нужно сделать, чтобы увеличить размер своего мозга; Мощность Земли как космического пылесоса; Что означает «первозданность» кометы Борисова; И несколько слов о новых проектах НАСА и Гугл.

00:00 Лучшие новости науки на QWERTY

00:46 Подсчитано, сколько межпланетной пыли падает на Землю

02:29 Комета Борисова оказалась «девственной»

04:44 Полет Ingenuity отложен

05:29 Созданы химерные эмбрионы обезьяны и человека

08:50 Муравьи смогли увеличить размер своего мозга (после уменьшения)

11:11 Интересные проекты недели

12:18 Лучшая новость предыдущего выпуска

(все ссылки на пруфы и исследования под роликом на ютубе. Короткая текстовая версия ниже)

Сколько межпланетной пыли падает на Землю

Между Землей и Марсом есть пылевое кольцо, которое ответственно за очень красивый визуальный эффект на рассветном или закатном небе — зодиакальный свет. Притяжение Земли не пускает пыль из этого пончика к Солнцу, втягивая ее в себя. Как оказалось, ученые уже давно пытались понять, а сколько же в целом межпланетной пыли оседает на Земле? Ведь некоторые кусочки комет и астероидов, пересекающие траекторию Земли, не успевают сгореть полностью в атмосфере и падают на землю микрочастицами пыли. Чтобы подсчитать количество этого материала, воспользовались методом, похожим на метод определения количества осадков. Только собирали межпланетную пыль на станции Конкордия в глубине Антарктики, и не в ведро, а в специальные емкости. В этой локации почти нет осадков, а пыль с пыльных материков не доносится ветром. За 6 экспедиций ученые набрали достаточно материала — а это были межпланетные частицы размерами от десяти до нескольких сотен микрометров, — чтобы подсчитать, что в год в среднем на каждый квадратный метр поверхности Земли падает 8,6 микрограммов межпланетной пыли, что дает суммарно 5200 тонн в год. Примерно 20% этой массы приходится на астероидные частицы, а другие 80% на кометные. А вот больших метеоритов на Землю ежегодно выпадает всего лишь тонн 10. Чувствуете разницу? Вот так Земля понемногу тяжелеет за счет межпланетной пыли, и сколько-то ее есть и в твоих залежах под диваном.

Комета Борисова оказалась «девственной»

Первая межзвездная комета, посетившая нашу звездную систему — комета 2I/Borisov. Телескоп VLT и комплекс радиотелескопов ALMA в Чили обнаружили крайне интересное её свойство при исследовании свойства солнечного света, поляризованного кометной пылью. Поляриметрические свойства кометы Борисова не похожи на свойства всех других известных нам комет, кроме одной. Это комета Хэйла-Боппа. Про нее можно сказать, что она встречалась с Солнцем лишь единожды — в конце 90х. Т.е. солнечный свет, ветер и вообще Солнце никак на нее не влияли почти всю ее историю. А значит, что ее состав и химия не менялись с момента ее зарождения из газо-пылевого облака, из которого образовалась и она, и Солнечная система где-то 4,5 млрд лет назад. Характеристики кометы Борисова говорят, что ее звездные излучения затрагивали чуть ли не меньше, чем комету Хэйла-Боппа, т.е., вероятно, что никогда. До встречи с Солнцем, разумеется. А значит, у нас есть шанс изучить гостью из другого мира в том состоянии, в котором она находилась в момент зарождения. Конечно же, сделав скидку на то, что она, опять-таки, повстречалась уже с нашим Светилом.

Полет космического вертолета Ingenuity опять отложен

Во время проверки высокоскоростного вращения лопастей марсианского вертолета, что-то пошло не так. Аналитики проанализировали ситуацию, поняли, что надо исправить, и инженеры НАСА писали новый код, который иначе будет работать с полетными контроллерами, переход к полету будет более плавным. Ну и конечно этот код еще его нужно было проверить на имитационных земных моделях. По состоянию на 17 апреля инженеры таки справились с проблемой, и марсианский вертолет тестово раскрутил лопасти на высоких оборотах. Первый полет теперь запланирован на 19 апреля, следите за новостями.

Созданы химерные эмбрионы обезьяны и человека

Химера — это когда в одном организме содержатся клетки или органы другого биологического вида. Основные сложности с химерными организмами — неприживающиеся и отмирающие человеческие клетки в животном эмбрионе. Можно, конечно, отключить у эмбриона ген, отвечающий за клеточное самоубийство, апоптоз, но это чревато развитием рака в дальнейшем. В новом эксперименте ученые доработали эмбриональные человеческие клетки, путем репрограммирования их откатили не просто до зародышевого состояния, что есть обычная практика, а еще немного назад. Т.е. из них можно было бы получить и эмбриональные клетки, и клетки плаценты, например, т.е. и зародышевые и внезародышевые клетки. И это сработало. Во всех 130 шестидневных эмбрионах макак-крабоедов, в которые ввели усовершенствованные эмбриональные человеческие клетки, они прижились. При доращивании вне матки к 15 дню выжило 50%, а к 19му дню — целых 10% эмбрионов, на этой стадии клетки эмбрионов уже разделялись на несколько слоев и сформировали план тела. Доля человеческих клеток в них составляла 7%. И это самый большой результат из подобных экспериментов.

После 19 дня эмбрионы уничтожили по этическим соображениям, а точнее разобрали для анализа. Этические споры уже разгораются, без этого никуда — вдруг человеческие нейроны осознают себя в обезьяньем теле.

По результатам анализа обезьяньи клетки развивались так, как им положено, экспрессировали нужные гены и собирались сформировать разные органы и ткани. А вот человеческие были в целом менее дифференцированы, развивались не так, как в человеческом зародыше и больше склонялись к рецепторным клеткам. Получается, что человеческая часть эмбриона вырабатывала инструменты для общения с обезьяньей частью. И какое-то общение все же происходило. Точнее сказать сложно. За 19-то дней. Но вообще, когда ученые смогут ответить на десятки вопросов, типа — как помочь клеткам выживать лучше, как заставить клетки разных видов лучше дружить, как заставить человеческие клетки формировать нужные ткани — они смогут выращивать органы на заказ в теле животного. В любом случае это первый задокументированный эксперимент с клетками человека и обезьяны с очень высоким результатом выживаемости и процента «химерности».

Муравьи смогли увеличить размер своего мозга (после уменьшения)

Представители индийских прыгающих муравьев — умеют изменять размер своего мозга. В обе стороны, но с некоторыми ограничениями. Во-первых, этот процесс запускается после того, как монархия пала. Ну то есть королева, матка погибает. Так как она единственная, кто может размножаться, без ее яичников колония обречена. Поэтому рабочие сословия — рабочие особи, солдаты, няньки, представленные исключительно бесплодными самками, выдвигают своих представителей на замену матки. Несколько рабочих особей — их называют гамэргатами — начинают перестройку своего организма. Это может выглядеть внешне не очень ярко, но внутри у них меняется почти все — яичники становятся огромными (смотри на видео). Ядовитые железы съеживаются, а мозг так вообще на 20% сжимается. Ведь он потребляет слишком много ресурсов, а их теперь нужно пускать только на деторождение. Да и пользоваться им, сидя в темной камере в окружении нянек, особо не приходится.

А вот если в экспериментальных условиях не дать гамэргатам размножаться, то они вынуждены делать откат системы до прежнего состояния. Этот откат за 6-8 недель подразумевает, помимо прочего, вновь обретенную стерильность и возвращение размеров мозга к прежним, дореволюционным. Все же им опять придется пользоваться. Это называется обратной пластичностью размеров мозга.

Интересные проекты недели

Коротко перечислим и несколько проектов от НАСА и Гугл: Симуляция танца двух черных дыр с аккреционными дисками, представленной НАСА и выполненной при помощи суперкомпьютера. Не будем подробно разбирать все эффекты, которые можно наблюдать в серии видео — это и гравитационное линзирование, и релятивистская аберрация, и допплеровское усиление, — посмотрите и прочитайте сами, ссылка на страницу проекта в описании. Но выглядит это крайне достоверно. Еще один залипательный сервис представил Гугл — таймлапс 37 лет истории изменений Земли в рамках проекта Google Earth. 24 миллиона спутниковых фотографий сложили вместе в интерактивный интерфейс, готовый рассказать истории создания новых объектов и разрушения природных красот, таяния ледников и изменения ландшафтов. Можно покрутить Землю в 4D интерактивно, а можно зайти на страницу с подборкой видео, если браузер откажется тянуть интерактив.

Источник