Тли лиственных пород

Барбарисовая тля (Liosomaphis berberidis Kalt.). Тли с хорошо выраженным полиморфизмом. Бескрылые девственницы зеленовато-желтые или оранжевые, усики желтые, вдвое короче тела, глаза темно-коричневые. Длина тела 1,6—1,8 мм. Крылатые девственницы лимонно-желтые, половозрелые самки оранжево-красные. Самцы коричнево-желтые, длиной до 1,6 мм. Немигрирующий вид. Зимуют яйца в конце апреля на коре 2—3-летних побегов. Тли выходят в конце апреля и питаются на коре 1—2-летних побегов. Интенсивное размножение тлей идет до июня, пока у барбариса бурно растут побеги. Питаются тли на нижней стороне листьев. В конце лета развитие замедляется, в сентябре наступает новый пик размножения, самки откладывают яйца группами по 3—8 шт. на трехлетние побеги.

Бузинная тля (Aphis sambuci L.). Вредит бузине черной и красной. Тли живут колониями на молодых побегах и нижней стороне листьев. Поврежденные листья засыхают, рост побегов останавливается, декоративность растений резко снижается. Вид факультативно мигрирующий. Зимуют яйца на молодых побегах. В конце июля после одревеснения побегов тли перелетают на промежуточные породы (гвоздика, щавель и др.).

Липовая тля (Eucallipterus tiliae L.). Вредит липе мелколистной, на липе широколистной встречается реже. Широко распространена в парках, где вредит постоянно. Тело крылатой девственницы овальное, желтого цвета, длиной 2,3 мм. Немигрирующий вид. Зимуют яйца на молодых побегах около почек. В первой половине мая выходят личинки и сосут содержимое клеток на распускающихся почках, затем переходят на распускающиеся листья, где питаются на нижней стороне листьев. Выделяют большое количество пади, которая сплошь покрывает листья и стекает на землю. Асфальт под такими липами становится черного цвета и липким, на листьях скапливается пыль, позднее на них поселяются сажистые грибы. Размножаются в сухую жаркую погоду. У поврежденных растений нарушаются процессы фотосинтеза, деревья теряют декоративность.

Свекловичная тля (Aphis fabae L.). Один из самых распространенных вредителей. Мигрирующий вид. Повреждает бересклет бородавчатый и обыкновенный, калину обыкновенную. Промежуточные растения: гербера, гладиолус, тюльпан, настурция и др. Основательница длиной 2,6 мм, с широкоовальным телом черного цвета. На брюшке восковой налет, трубочки цилиндрические, черные. Зимуют яйца на бересклете, чубушнике или калине около почек. Личинки появляются в конце апреля и питаются сначала на набухших почках, позднее на нижней стороне листьев и на концах молодых побегов. Поврежденные листья скручиваются, побеги прекращают рост и засыхают. Крылатые девственницы перелетают на промежуточные кормовые породы, где дают 6—8 поколений. В сентябре—октябре оплодотворенные самки откладывают зимующие яйца на бересклет и калину. Наибольший вред — в жаркое сухое лето.

Вязово-злаковая тля (Tetraneura ulmi L.). Мигрирующий вид. Вредит вязам (гладкому, пробковому). Сортовые вязы более устой-швы. Тли вызывают образование закрытых галлов на всей поверхности листьев. Галлы овальные, блестящие, на вытянутой ножке. Поврежденные листья преждевременно опадают. Зимуют яйца на стволе и крупных ветвях в щелях коры, под лишайниками. Веемой личинки питаются сначала на набухших почках, позже переходят на нижнюю сторону распускающихся листьев. Сверху листа образуется галл. Летом галлы раскрываются, вышедшие из них крылатые девственницы перелетают на злаки, около корневой шейки они рождают личинок, которые переходят на корни, где ими питаются. В сентябре самки перелетают на стволы вязов, где некоторое время питаются. Там развивается обоеполое поколение, и самки откладывают зимующие яйца светло-голубого цвета.

Вязово-смородинная тля (Eriosoma ulmi L.). Мигрирующий вид. Повреждает вязы (гладкий, пробковый). При питании на листьях тли вызывают свертывание половины листа и образование ложного галла. Поверхность его бугристая, со временем белеет. В конце июля поврежденная часть листа становится коричневой и отмирает. Мигрирующий вид. Яйца зимуют в трещинах коры на стволах и сучьях, иногда на корнях смородины зимуют девственницы. Личинки выходят при распускании листьев, питаются сначала на набухших почках, затем переходят на листья. В конце июня крылатые девственницы перелетают на красную и черную смородину, где рожденные ими личинки питаются на корнях. Осенью крылатые самки перелетают на вязы, где откладывают зимующие яйца.

Дубовая листовая филлоксера (Phylloxera coccinea Heyd.). Широко распространенный вид. Особенно сильно вредит деревьям, ослабленным промышленными выбросами. Повреждает дуб черешчатый. На только что распустившихся листьях личинки вызывают закручивание края листа вниз (у основания выреза листовой пластинки). Позже личинки питаются на нижней стороне листа, в местах сосания образуются лимонно-желтые пятна, позднее они становятся коричневыми. Немигрирующий вид. Зимуют яйца в щелях коры. Поврежденные дубы теряют декоративность.

Калиново-осоковая тля (Ceruraphis eriophori Walk.). Мигрирующий широко распространенный вид, повреждающий калину обыкновенную, реже гордовину. Летнее поколение развивается на осоке, пушице, рогозе. Молодые листья калины сильно скручиваются, преждевременно стареют, растения резко теряют декоративность. Зимуют яйца на 1 — 3-летних побегах, около почек и в щелях коры. Тли выходят в конце апреля и питаются сначала около набухших почек, позже переходят на нижнюю сторону листьев. Поврежденные листья скручиваются. В конце мая крылатое (2-е) поколение тлей перелетает на надземные части злаков, где питается до осени. В сентябре—октябре тли возвращаются на основную кормовую породу, где откладывают по 1—3 зимующих яйца.

Жимолостно-еловая тля (Prociphilus xylostei De Geer.). Мигрирующий вид. Вредит в пригородных лесах и парках на жимолости татарской, синей; промежуточное растение — ель. Яйца зимуют в щелях старых побегов жимолости, иногда на корнях ели зимуют личинки. В конце апреля личинки выходят из укрытий и питаются на набухших почках, позднее на листьях, вызывая их скручивание. В начале июля появляются взрослые нимфы, которые скапливаются на побегах, образуя большие колонии. В это время они выделяют много пади, которая стекает на землю под кустами. Появившиеся после линьки крылатые девственницы перелетают на корни ели, где образуют небольшие колонии. В сентябре тли перелетают обратно на жимолость, где откладывают зимующие яйца.

Зеленая розанная тля (Macrosiphum rosae L.). Факультативно мигрирующий вид. Широко распространен и ежегодно наносит вред розам. Чаще повреждает чайно-гибридные розы, розу морщинистую и ее гибридные формы. Относительно устойчивы розы группы флорибунда, плетистые и полиантовые розы. Тли образуют плотные колонии на молодых побегах, бутонах, черешках листьев и на нижней стороне листьев. Деформацию частей растений не вызывают, но поврежденные побеги слабо развиваются. Яйца зимуют на культурных видах роз, тли выходят в конце апреля, в мае взрослые основательницы рождают ежедневно по 3 — 5 личинок, всего более 100 шт. В середине лета появляются бескрылые девственницы, которые мигрируют на другие побеги роз или на промежуточные кормовые растения: осот, валериану, зверобой и др. Обоеполое поколение появляется на розах в октябре, самки откладывают до 12 яиц, которые зимуют.

Яблонная зеленая тля (Aphis pomi De Geer.). Немигрирующий вид. Широко распространен в городских насаждениях и садах, наносит сильный вред яблоне, рябине, кизильнику, боярышнику, ирге, аронии. Сильно поврежденные листья скручиваются. На кизильнике блестящем поврежденная молодая завязь деформируется, молодые побеги искривляются и останавливаются в росте. Зимуют яйца около почек, на коре побегов кормовых растений. Тли появляются в мае, сначала питаются на набухших почках, позже переходят на распускающиеся листья. Развитие одного поколения длится 20 — 28 дней, в начале лета — 11—18 дней. Каждая самка рождает более 40 личинок. Летом в сухую погоду крылатые девственницы перелетают на другие растения, где образуют новые колонии. Обоеполое поколение развивается до октября, когда самки откладывают по 4—6 яиц, которые зимуют.

Спиральный поздний пемфиг (Pemphigus spyrothecae Licht.). Узкоспециализированный вид, повреждающий тополь. Тли образуют на черешках спирально закрученный галл с полостью внутри, где развиваются личинки. Вредит ежегодно, иногда сильно, повреждая до 100 % листьев.

Источник

Смородинно-вязовая тля ( Eriosoma ulmi )

Развитие Eriosoma ulmi начинается весной в период распускания вяза. Личинки вылупляются из яиц, зимующих в трещинах коры стеблей и крупных ветвей. После короткого отдыха личинки перемещаются к почкам и оседают на нижней стороне разворачивающихся листьев.

Из-за выделения слюнных желез, вводимых в молодые ткани листьев, боковая кромка (реже вершина) листовой пластинки начинает сворачиваться, постепенно формируя листовой рулон или псевдогалл . Деформированная часть листа становится желтоватой или беловато-зеленой.

Alvarez et al. (2013) описывает гистологию псевдогаллов. Галлы, индуцированные Eriosoma ulmi, в определенной степени напоминают структуру листьев Ulmus, но в большинстве случаев они проявляют не только клеточную гипертрофию. Галлы создаются одним или иногда несколькими молодыми самками тли. После созревания самки покрываются воском. Каждая откладывает личинки в течение 2-4 недель.

Цвет молодых нимф колеблется серого до зеленого до желтого

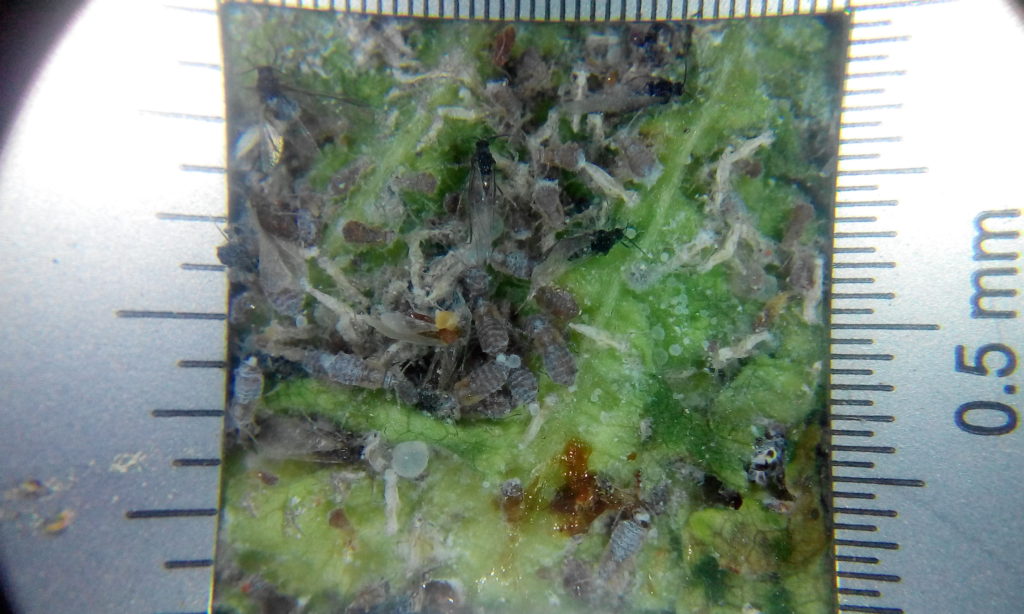

Личинки Eriosoma ulmi (личинки личинки) в галле

К тому времени, когда личинки тли достигают четвертого возраста, цвет становится красновато-коричневых или желтовато-коричневый, появляются крылья.

К концу мая или в июне тли покидают галл и мигрируют в поисках другого растения, главным образом красной смородины (Ribes rubra) или черной смородины (Ribes niger), на котором происходит дальнейший цикл сезонного развития.

Тли переселяются в корневую шейку куста смородины. Там они производят личинок, которые питаются тонкими корнями диаметром около 1 мм.

Тли живут свободно (не в галлах) на корнях под толстым защитным слоем восковых волокон. Они проходят в общей сложности 7 поколений на корнях вторичных хозяев в течение приблизительно 3 месяцев в течение лета и ранней осени (Janiszewska-Cichoka, 1971). В последнее поколение входят крылатые самки, а в сентябре и октябре они возвращаются в вяз и производят личинок последнего поколения в трещинах коры стеблей. После спаривания каждая самка откладывает только одно яйцо в трещины коры после спаривания, а затем умирает, её тело защищает яйцо.

В галлах листьев вяза можно обнаружить хищные антокоридные нимфы Anthocoris confusus (фото см. ниже).

Во время вспышек Eriosoma ulmi на вязах Ulmus glabra в Моравии, Чешская Республика, Urban et al. (2003) обнаружили, что естественные враги убили 90% тлей. Anthocoris confusus был самым эффективным энтомофагом, убивающим тлей, встречающимся в 80% галлов. Аналогичным образом, Паркер (1984) обнаружил, что один из видов антокоридов Anthocoris gallarumulmi был в значительной степени специализировался на желтых тлях, как Eriosoma ulmi, так и Eriosoma patchiae, в вязах.

Другие насекомые-хищники, поедающие тлю в галлах — личинки сирфидов. Urban et al. (2003) обнаружили, что личинки Syrphidae, главным образом Syrphus ribesii, уничтожают 4% тлей в галлах. ( Фото снизу )

Личинка мухи -журчалки (Фото снизу )

Другим естественными врагами тлей являются птицы, которые поедают 6% тлей в галлах вызванных Ulmus Eriosoma ulmi.

Специалисты отдела защиты растений АПК «Витус» осуществляют энто-фитопатологическое обследование зелёных насаждений, разрабатывают индивидуальные планы мероприятий по защите растений, осуществляют комплексный уход за зелёными насаждениями.

Источник

Вязово-злаковая, красногалловая вязовая, сорговая тля

Тля вязово-злаковая галловая

Сосущее насекомое отряда Равнокрылые (Homoptera), сем Тли (Aphididae). Вид двудомный. Весной на верхней стороне листьев вяза от уколов тлей образуются галлы. Внутри галлов обитают партеногенетические самки. Летом вылетают самки-расселительницы на различные злаки (кукурузу, ячмень, пшеницу, травы). Они образуют колонии с бескрылым поколением, обитающим на корнях.

Осенью крылатые самки перелетают на древесные растения. Оплодотворённые самки последующее поколения откладывают по одному яйцу на кору деревьев. Даёт несколько поколений в год.

Повреждает корни многих однолетних и многолетних злаков. На фото экземпляры с корней ковыля.

У бескрылых с корней злаков тело овальное, длиной 1,9-3,0 мм, с 6 рядами железистых групп на I-VI тергитах брюшка и 4 рядами на VII. Оранжево-желтая, беловато-желтая или красная, покрыта легким восковым налетом. Усики и ноги короткие. Усики 5-члениковые (редко 6-члениковые). Глаза, как правило, 3-фасеточные, иногда фасеток больше. Лапки 1-члениковые. Трубочки имеются. Развивается двудомно: из галлов на листьях ильма (галлы гладкие, стебельчатые, блестящие, без волосков и шипиков, зеленые, зеленовато-розовые, красные) мигрирует на корни пшеницы, ячменя, овса, проса, кукурузы, риса и многих диких злаков. Иногда развивается неполноцикло (зимует на злаках). На Дальнем Востоке вред не установлен. – Россия Приморский край; Сибирь, европ. часть. – Транспалеаркт, завезен в С. Америку.

Красногалловая вязовая тля

Tetraneura coerulescens Pass. (Homoptera, Aphididae)

Бескрылая живородящая самка длиной до 2,5 мм, внешне напоминает T.ulmi L., яйцевидно-овальная, наиболее широкая в задней половине, сильно выпуклая; жёлтая с восковым налётом; голова бурая. Распространение. СНГ: лесостепная и степная зоны европейской части, Кавказ, Средняя Азия. Южная Европа, Ближний Восток.

Вид двудомный. Весной на верхней стороне листьев береста от уколов тлей образуются галлы. Внутри галлов обитают партено-генетические самки. Летом вылетают самки-расселительницы на различные злаки (кукурузу, ячмень пшеницу, травы). Образуют колонии с бескрылым поколением, обитающим на корнях. Осенью крылатые самки-полоноски перелетают на древесные растения. Оплодотворённые самки последующее полового поколения откладывают по одному яйцу на кору деревьев. Даёт несколько поколений в год.

Сорговая тля

Бескрылая живородящая самка длиной до 2,5 мм, удлинённо-овальная; серовато-зелёная (сизая), с чёрными длинными сосковыми трубочками, усиками и тёмными пятнами по бокам; сосковые трубочки длинные. Распространение. СНГ: юг европейской части, Кавказ, Средняя Азия. Вид имеет циркумтропический ареал. Вредоносность. Кроме колосовых, сильный вред причиняет другим злаковым культурам (кукурузе, сорго, рису, сахарному тростнику). Отмечен перенос вирусов, в т. ч. жёлтой карликовости ячменя (Schmelzer, Spaar, 1977).

Распространена в степной и лесостепной зонах. Повреждает рис, сорго, кукурузу и другие культурные и дикорастущие злаки.

Бескрылая партеногенетичная самка видовженоелиптичнои формы, беловато-зеленая; голова, усики, ноги, трубочки, хвостик и поперечные полосы на брюшке черно-бурые; тело в редких коротких волосках, длина усиков составляет менее половины длины тела; трубочки малые, не крупнее пальцеобразный хвостик. У крылатой самки голова и грудной отдел черно-бурые, трубочки короче, чем у бескрылой. Развитие неполно цикличное.

Зимуют бескрылые партеногенетичные самки и личинки на дикорастущих злаках, из которых весной и летом распространяются на рисовые поля. Поля заселяет постепенно, начиная с краев к центру. Численность тли в центре поля достигает максимума в начале июля.

Тли селятся с нижней стороны листьев, в пазухах, сначала на верхушках, а затем на всем растении. На поливном рыси эти вредители появляются сначала вдоль каналов и на валах, а также на растениях, ослабленных вследствие нарушения водного или питательного режима. В августе-сентябре крылатые насекомые расселяются на злаковые сорняки, где зимуют личинки и имаго.

Поврежденные листья сначала светлеют, затем желтеют, при массовом размножении вредителя скручиваются, сохнут. Вредитель является переносчиком вирусных болезней.

Источник