Тест по теме Экосистема и ее факторы

1) нектар

2) ястреб

3) лягушка

4) уж

5) бабочка

6) стрекоза

Верный ответ: 156342

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5214.

5219. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

(1)Пищевую цепь, начинающуюся с растений, называют цепью разложения, или детритной. (2)Другой тип пищевых цепей начинается от растительных и животных остатков, экскрементов животных, поэтому её называют цепью выедания (пастбищной). (3)В районах открытого океана цепи начинаются с фитопланктона. (4)На больших глубинах большая часть биомассы оседает на дно, где, разложившись, используется как детрит. (5)Все типы пищевых цепей всегда существуют в сообществе таким образом, что член одной цепи является также членом другой цепи. (6)Соединение цепей образует экологическую пирамиду биогеоценоза. (7)Термин биогеоценоз ввёл в науку русский учёный В.Н. Сукачёв.

Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 6:

1) Пищевую цепь, начинающуюся с растений, называют цепью выедания, или пастбищной

2) Другой тип пищевых цепей начинается от растительных и животных остатков, экскрементов животных, поэтому её называют цепью разложения (детритной)

6) Соединение цепей образует пищевую сеть (чем более разветвлены пищевые сети, тем более устойчивой является экосистема)

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5219.

Верный ответ: 235

Цепи выедания (пастбищные) начинаются с продуцентов (2, 3, 5). Цепи разложения (детритные) начинаются с остатков растений и животных (1, 4, 6).

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5240.

5247. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

(1) В создаваемых человеком искусственных биоценозах подбор видов идёт исходя из хозяйственной ценности. (2) Ведущим фактором, так же как и в естественных биоценозах, является естественный отбор. (3) Значительная часть питательных веществ в агроценозах выносится с урожаем, поэтому круговорот веществ в них не замкнутый. (4) В агроценозах образуются многочисленные разветвлённые сети питания. (5) Агроценозы могут существовать на одной территории длительное время — сотни и тысячи лет. (6) В состав агроценоза входит незначительное число видов, так как в нем преобладает монокультура. (7) Агроценозы, как правило, требуют постоянного внесения дополнительных источников питательных веществ.

Ошибки допущены в предложениях 2, 4, 5:

2) Ведущим фактором в искусственных экосистемах является искусственный отбор

4) В агроценозах не образуются многочисленные разветвлённые сети питания (они простые, неразветвленные), цепи питания короткие (видовой состав агроценоза скудный)

5) Агроценозы не могут существовать на одной территории длительное время без постоянной поддержки человека — это неустойчивые сообщества

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5247.

1) Лишайники — комплексные симбиотические организмы, состоящие из гриба и одноклеточных зеленых водорослей или цианобактерий

2) Для роста лишайникам не требуется почва: они могут расти на голых камнях

3) Из-за этого лишайники первыми поселяются на безжизненных территориях, где раньше ничего не было, и первыми создают плодородный слой почвы, поэтому их называют «пионерными организмами»

Источник

Тест по теме Экосистемы и их закономерности

Верный ответ: 125

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5100.

Верный ответ: 146

Удобрения могут быть органической природы, поэтому их попадание в водоем увеличит численность бактерий-редуцентов, разлагающих органические соединения до неорганических и возвращающих их в круговорот веществ.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5128.

Верный ответ: 236

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5156.

Верный ответ: 246

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5184.

Верный ответ: 235

Цепи выедания (пастбищные) начинаются с продуцентов (2, 3, 5). Цепи разложения (детритные) начинаются с остатков растений и животных (1, 4, 6).

Источник

Сок растения тля божья коровка паук насекомоядная птица кора дуба

1) На рисунке под цифрой А обозначена трахея

2) Трахея относится к системе нижних дыхательных путей (воздухоносные пути)

3) Прилежит к пищеводу, спереди образована хрящевыми полукольцами; основная функция — проведение воздуха из гортани в бронхи, также выполняет защитную функцию

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 2558.

24 . Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

1. Молекулы белка состоят из мономеров — моносахаридов. 2. Белки образуются в рибосоме на молекуле ДНК. 3. Процесс синтеза белка называется трансляция. 4. Белок может иметь первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуру. 5. Связь между мономерами белков в первичной структуре осуществляется за счет водородных связей.

Ошибки допущены в следующих предложениях:

1) 1 — Молекулы белка состоят из мономеров — аминокислот.

2) 2 — Белки образуются в рибосоме на матрице иРНК.

3) 5 — Связь между мономерами белков в первичной структуре осуществляется за счет пептидных связей.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 1439.

1) В состав клеточной стенки гриба входит биополимер хитин, в клетке грибов отсутствуют пластиды (хлоропласты, лейкопласты, хромопласты), клетка способна к осмотрофному питанию — всасыванию веществ через клеточную стенку с предварительным внеклеточным расщеплением

2) Грибы по типу питания являются гетеротрофными организмами, их тело представлено мицелием (грибницей), который образован переплетенными нитями — гифами

3) В экосистеме грибы играют роль редуцентов: они минерализуют органические остатки растений и животных, способствуя их возвращению в круговорот веществ

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 3484.

1) Мутации приводят к возникновению особей с измененными свойствами

2) Устойчивость к антибиотикам — полезный признак микроорганизмов, который поддерживается естественным отбором (особи с таким признаком выживают и размножаются)

3) Микроорганизмы обладают высокой скоростью размножения, вследствие чего возникшие полезные мутации быстро распространяются и закрепляются: за короткое время формируется новая популяция, которая устойчива к действию антибиотика (обладает невосприимчивостью к нему)

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4997.

1) В телофазе мейоза I набор каждой из двух образующихся клеток — n2c — масса молекул ДНК равна 12 × 10 -9 мг / 2 = 6 × 10 -9 мг

2) В синтетическом периоде интерфазы количество ДНК удваивается, набор клетки вступающей в мейоз — 2n4c, то есть она содержит 12 × 10 -9 мг ДНК; мейоз I — редукционное деление, в анафазе мейоза I биваленты распадаются на двухроматидные хромосомы, поэтому к концу мейоза I число хромосом и молекул ДНК становится в два раза меньше, набор каждой из двух образующихся клеток — n2c, то есть масса ДНК в каждой 6 × 10 -9 мг

3) В телофазе мейоза II набор клетки — nc, масса всех молекул ДНК — 3 × 10 -9 мг

4) Мейоз II — эквационное деление, в анафазе мейоза II хромосомы распадаются на дочерние хроматиды (однохроматидные хромосомы), поэтому к концу мейоза II набор клетки — nc, количество хромосом не изменяется по сравнению с исходным набором в мейозе II, а масса ДНК уменьшается в два раза — nc, то есть масса всех молекул ДНК — 3 × 10 -9 мг

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 3990.

28 . Длина хвоста у мышей контролируется геном, который в доминантном гомозиготном состоянии определяет развитие длинного хвоста, в гетерозиготном — укороченного хвоста, в гомозиготном рецессивном — мыши погибают на эмбриональной стадии развития.

В первом скрещивании самки мыши с черной окраской тела, длинным хвостом и самца с черной окраской тела, длинным хвостом в потомстве получилось фенотипическое расщепление: особи с черной окраской тела, длинным хвостом и особи с коричневой окраской тела, длинным хвостом. Во втором скрещивании гомозиготной самки мыши с черной окраской тела, укороченным хвостом и гомозиготного самца с черной окраской тела, укороченным хвостом в потомстве получилось фенотипическое расщепление: одна часть особей с черной окраской тела, длинным хвостом и две части особей с черной окраской тела, укороченным хвостом. Составьте схемы скрещиваний, определите генотипы и фенотипы родительских особей и потомства в скрещиваниях. Поясните фенотипическое расщепление во втором скрещивании.

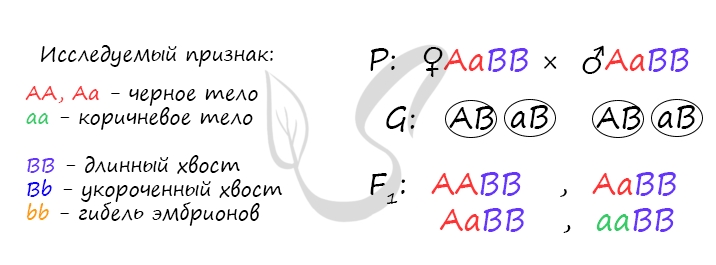

1) Первое скрещивание

2) Генотипы и фенотипы потомства:

1 AABB, 2AaBB- черное тело, длинный хвост

1 aaBB — коричневое тело, длинный хвост

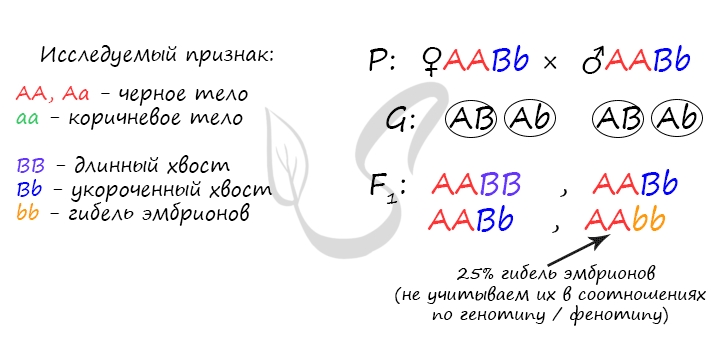

3) Второе скрещивание

4) Генотипы и фенотипы потомства

1 AABB — черное тело, длинный хвост

2 AABb — черное тело, укороченный хвост

3) Во втором скрещивании фенотипическое расщепление особей составит 1 : 2, так как особи с генотипом AAbb погибают на эмбриональной стадии

Источник

Сок растения тля божья коровка паук насекомоядная птица кора дуба

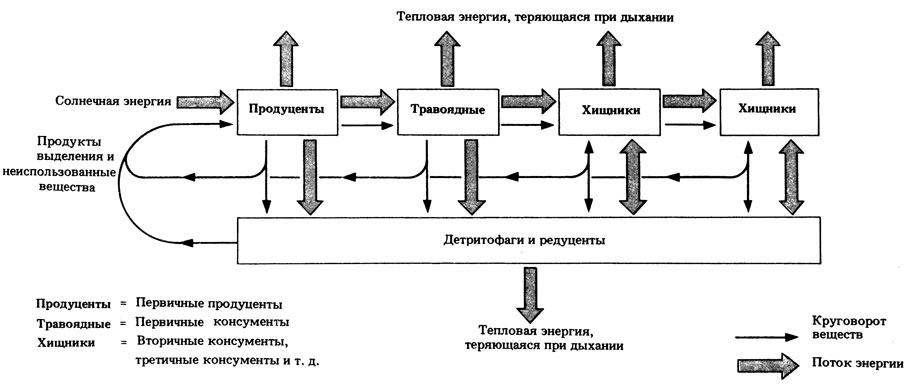

12.3.4. Пищевые цепи и трофические уровни

Внутри экосистемы содержащие энергию органические вещества создаются автотрофными организмами и служат пищей (источником вещества и энергии) для гетеротрофов. Типичный пример: животное поедает растения. Это животное в свою очередь может быть съедено другим животным, и таким путем может происходить перенос энергии через ряд организмов — каждый последующий питается предыдущим, поставляющим ему сырье и энергию. Такая последовательность называется пищевой цепью, а каждое ее звено — трофическим уровнем (греч. trophos — питание). Первый трофический уровень занимают автотрофы, или так называемые первичные продуценты. Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами, третьего — вторичными консументами и т. д. Обычно бывает четыре или пять трофических уровней и редко больше шести — по причинам, описанным в разд. 12.3.7 и очевидным из рис. 12.12. Ниже приводится характеристика каждого звена пищевой цепи, а их последовательность показана на рис. 12.4.

Рис. 12.4. Поток энергии и круговорот веществ в типичной пищевой цепи. Обратите внимание на. существование двух путей обмена между хищниками, с одной стороны, и детритоядными и редуцентами другой. Последние питаются мертвыми хищниками, хищники могут питаться живыми детритоядными и редуцентами

Первичными продуцентами являются автотрофные организмы, в основном зеленые растения. Некоторые прокариоты, а именно сине-зеленые водоросли и немногочисленные виды бактерий, тоже фотосинтезируют, но их вклад относительно невелик. Фотосинтетики превращают солнечную энергию (энергию света) в химическую энергию, заключенную в органических молекулах, из которых построены их ткани. Небольшой вклад в продукцию органического вещества вносят и хемосинтезирующие бактерии, извлекающие энергию из неорганических соединений.

В водных экосистемах главными продуцентами являются водоросли — часто мелкие одноклеточные организмы, составляющие фитопланктон поверхностных слоев океанов и озер. На суше большую часть первичной продукции поставляют более высокоорганизованные формы, относящиеся к голосеменным и покрытосеменным. Они формируют леса и луга.

Первичные консументы питаются первичными продуцентами, т. е. это травоядные животные. На суше типичными травоядными являются многие насекомые, рептилии, птицы и млекопитающие. Наиболее важные группы травоядных млекопитающих — это грызуны и копытные. К последним относятся пастбищные животные, такие, как лошади, овцы, крупный рогатый скот, приспособленные к бегу на кончиках пальцев.

В водных экосистемах (пресноводных и морских) травоядные формы представлены обычно моллюсками и мелкими ракообразными. Большинство этих организмов — ветвистоусые и веслоногие раки, личинки крабов, усоногие раки и двустворчатые моллюски (например, мидии и устрицы) — питаются, отфильтровывая мельчайших первичных продуцентов из воды, как описано в разд. 10.2.2. Вместе с простейшими многие из них составляют основную часть зоопланктона, питающегося фитопланктоном. Жизнь в океанах и озерах практически полностью зависит от планктона, так как с него начинаются почти все пищевые цепи.

К первичным консументам относятся также паразиты растений (трибы, растения и животные).

Вторичные консументы питаются травоядными; таким образом, это уже плотоядные животные, так же как и третичные консументы, поедающие консументов второго порядка. Консументы второго и третьего порядка могут быть хищниками и охотиться, схватывать и убивать свою жертву, могут питаться падалью или быть паразитами. В последнем случае они по величине меньше своих хозяев. Пищевые цепи паразитов необычны по ряду параметров (они включены в пирамиды численности в разд. 12.3.6).

В типичных пищевых цепях хищников плотоядные животные оказываются крупнее на каждом следующем трофическом уровне:

Растительный материал (например, нектар) муха → паук → землеройка сова

Сок розового куста → тля → божья коровка → паук → насекомоядная птица → хищная птица

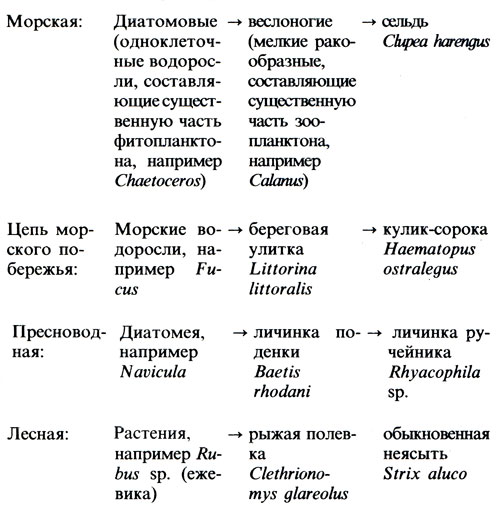

В типичных пищевых цепях, включающих паразитов, последние становятся меньше по размерам на каждом следующем уровне (разд. 12.3.6). Приведем еще несколько примеров пищевых цепей:

Существуют два главных типа пищевых цепей — пастбищные и детритные. Выше мы привели примеры пастбищных цепей, в которых первый трофический уровень занимают зеленые растения, второй — пастбищные животные (термин «пастбищные» используется в широком смысле и включает все организмы, питающиеся растениями) и третий — хищники. Тела погибших растений и животных еще содержат энергию и «строительный материал», так же как и прижизненные выделения, например моча и фекалии. Эти органические материалы разлагаются микроорганизмами, а именно грибами и бактериями, живущими как сапрофиты на органических остатках. Такие организмы называются редуцентами. Они выделяют пищеварительные ферменты на мертвые тела или отходы жизнедеятельности и поглощают продукты их переваривания. Скорость разложения может быть различной. Органические вещества мочи, фекалий и трупов животных потребляются за несколько недель, тогда как упавшие деревья и ветви могут разлагаться многие годы. Очень существенную роль в разложении древесины (и других растительных остатков) играют грибы, которые выделяют фермент целлюлазу, размягчающий древесину, и это дает возможность мелким животным проникать внутрь и поглощать размягченный материал.

Кусочки частично разложившегося материала называют детритом, и многие мелкие животные (детритофаги) питаются им, ускоряя процесс разложения. Поскольку в этом процессе участвуют как истинные редуценты (грибы и бактерии), так и детритофаги (животные), и тех и других иногда называют редуцентами, хотя в действительности этот термин относится только к сапрофитным организмам.

Детритофагами могут в свою очередь питаться более крупные организмы, и тогда создается пищевая цепь другого типа — цепь, начинающаяся с детрита:

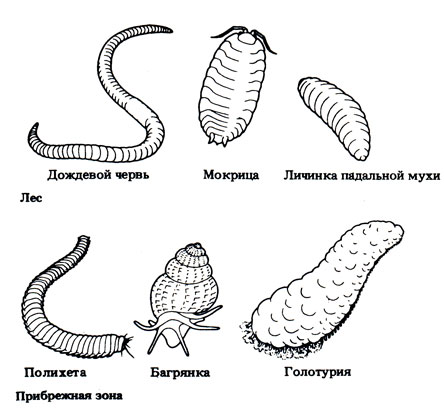

Некоторые детритофаги лесных и прибрежных сообществ изображены на рис. 12.5.

Рис. 12.5. Некоторые детритоядные, встречающиеся в лесу и в прибрежной зоне

Приведем две типичные детритные пищевые цепи наших лесов:

Источник