Городская клиническая больница имени Д.Д.Плетнёва

Государственное бюджетное учреждение Департамент здравоохранения г. Москвы

Мы в соц. сетях:

Спаечная болезнь брюшной полости

Термин спаечная болезнь брюшной полости – собирательный, им обозначают появление соединительнотканных тяжей (спаек) в брюшной полости после воспалительных процессов, травм и оперативных вмешательств. Различают спайки с кишечной непроходимостью, спайки брюшной полости, малого таза и др.

Наиболее частым проявлением спаечной болезни являются признаки кишечной непроходимости. Соединительнотканные тяжи могут пережимать кишечник, нарушать подвижность его петель, что в различной степени нарушает перемещение каловых масс по кишечнику. В зависимости от распространенности и локализации спаек могут развиваться такие формы спаечной болезни, как острая, преходящая и хроническая.

При остром течении возникает острая непроходимость кишечника: возникают выраженные схваткообразные боли в животе, отмечается задержка кала и газов. При высоком расположении спаек возникает рвота. Общее состояние больного при расположении спаек в дистальных отделах кишечника может оставаться удовлетворительным в течение нескольких дней. Затем возникает парез кишечника, перистальтика исчезает и развивается перитонит, что приводит к утяжелению общего состояния больного (сильные боли, неукротимая рвота, падение артериального давления, спутанность сознания и т.д.).

Преходящее (интермиттирующее) течение приводит к периодически возникающим приступам острой кишечной непроходимости, что является причиной для многократной госпитализации.

Хроническая форма спаечной болезни брюшной полости характеризуется дискомфортом, ноющими болями, запорами и также может осложняться приступами острой кишечной непроходимости. Кроме того, спаечные процессы могут стать причиной тазовых болей и механически препятствовать процессам оплодотворения. Если при образовании спаек они затрагивают маточные трубы, яичники, матку, то возникает механическое препятствие для попадания яйцеклетки в маточную трубу, ее продвижению по ней и оплодотворению сперматозоидом. Кроме того, при наличии спаечной болезни брюшной полости увеличивается риск развития внематочной беременности.

Основным методом диагностики является рентгенологическое исследование кишечника и лапароскопическое исследование органов малого таза.

Лечение оперативное, состоит в иссечении спаек или их удалении с помощью лазера, электроножа или струей воды под высоким давлением.

Лечение данного заболевания производят:

Источник

Спайки в кишечнике

Спайки кишечника — это тяжи соединительной ткани, которые, прорастая, связывают петли кишечника между собой и/или с другими органами брюшной полости и таза. Спайки серьезно нарушают функцию кишечника, могут приводить к завороту, уменьшению просвета кишки и, как следствие, к кишечной непроходимости.

В норме, при восстановлении любой поврежденной ткани образуются фибриновые нити, но впоследствии включается механизм рассасывания. Спайки в кишечнике образуются, когда рассасывания не происходит, или оно неполноценное. Нити уплотняются, прорастают дальше в органы и ткани, ограничивают подвижность кишечной трубки.

Классификация

Кишечные спайки классифицируются по степени прочности и некоторым морфологическим характеристикам. Шкала оценки выраженности спаечного процесса выглядит следующим образом:

- 0 баллов — спаек нет;

- 1 балл — единичное сращение, пленчатая структура, без сужения просвета кишки (разделяются тупым способом);

- 2 балла — две спайки рыхлой структуры без кровеносных сосудов. Кишечная трубка умеренно деформирована, просвет не сужен (разделяются тупым способом, в редких случаях острым);

- 3 балла — более двух спаек. Плотные, могут прорастать кровеносными сосудами. Кишка деформирована, сужение просвета до 50% (разделяются только острым способом);

- 4 балла — конгломерат спаек. Они плотные, пронизаны кровеносными сосудами. Деформация кишечной трубки обширная, просвет сужен более чем на 50% (разделяются только острым способом, трудно избежать травматизации срощенного органа).

Основные причины, вызывающие кишечные спайки

Самая частая причина – это оперативное вмешательство с рассечением брюшины (при лапароскопическом методе осложнения в виде спаечных процессов гораздо ниже, чем при открытой операции).

Образованию спаек также способствуют:

- травмы живота;

- воспалительные процессы в органах брюшной полости и малого таза;

- инфицирование после разрыва воспаленного органа и истечения его содержимого в брюшную полость;

- радиационное облучение при лечении онкологии.

Провоцировать постоперационные спаечные процессы могут ожоги (при использовании лазерного оборудования); механическое раздражение от талька с хирургических перчаток или ворсин марлевых тампонов; недостаточное кровоснабжение, пересушивание и перегрев внутренних тканей; длительный малоподвижный режим после операции.

Сахарный диабет, нарушение свертываемости крови, инфекционные заболевания, частые оперативные вмешательства также повышают риск образования спаек.

Диагностика

Лабораторных тестов на определение спаечных процессов нет. Для установления диагноза проводятся клинические исследования:

- рентгенография с контрастным веществом;

- ультразвуковое исследование;

- компьютерная томография;

- колоноскопия;

- лапароскопия.

Способы лечения

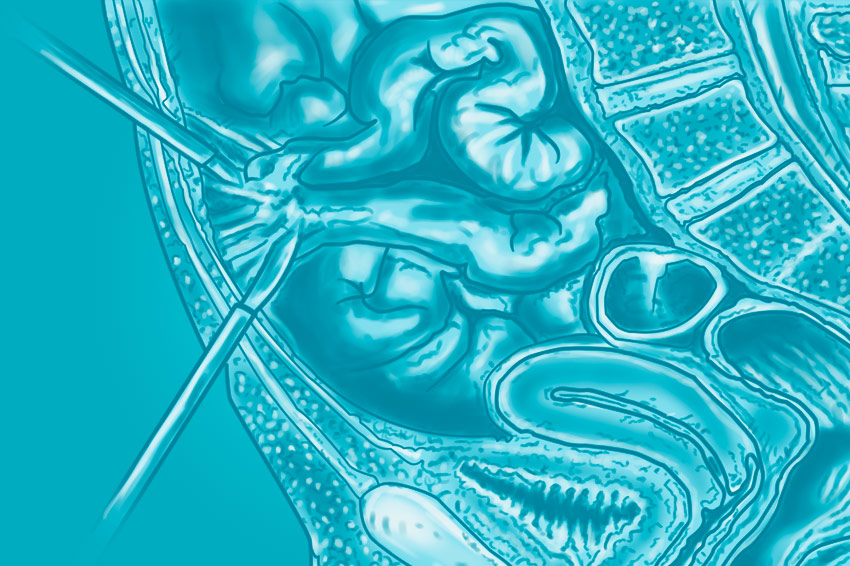

Основной вектор действий при лечении спаек в кишечнике – это возвращение нормального расположения и функциональности кишечных петель путем разъединения спаек и удаление сильно пострадавших участков. Проводится хирургически – открытым или лапароскопическим методами.

Рыхлые спайки разъединяются тупым способом, а более плотные и васкуляризированные при помощи инструментов с последующим наложением швов. При необратимом повреждении участка кишечника спайками этот конгломерат удаляется полностью, а стенка сшивается с максимальным сохранением анатомической формы. Могут также иссекаться и участки затронутых поврежденных органов.

Незаменимым в лечении кишечных спаек является применение назоинтестинального зонда. Основная задача применения этого метода – расправление, ликвидация непроходимости, восстановление нормального кровообращения в стенке кишечника. Применение зонда ускоряет процесс заживления, стимулирует возвращение моторики и прочих функциональных способностей пострадавшему кишечнику. Вводится зонд во время операции совместно хирургом и анестезиологом через носоглотку, пищевод, в полость желудка, 12-перстную кишку и непосредственно в кишечник. Он причиняет некоторый дискомфорт пациенту, но ускоряет выздоровление. Обычно ставится на 3-5 дней. Максимум 7. Решение о снятии принимает лечащий врач на основании наблюдения и результатов клинических исследований.

Последствия спаечного процесса

Нарушение режима питания, предписанного врачом, малоподвижный образ жизни, неконтролируемый приём лекарственных препаратов – все это может спровоцировать новые патологические очаги.

Почему важно при первых симптомах обращаться к врачу

Спаечная болезнь опасна и зачастую протекает незаметно, пока не разовьется в труднообратимую патологию. Если в анамнезе были операции, травмы живота, врожденные аномалии кишечника, пупочная грыжа, то не надо стесняться запоров, вздутий и других деликатных признаков болезни. Не стоит уповать и на народные средства – в случае со спайками они лишь ненадолго уберут симптомы и дадут время тяжам прорасти еще глубже.

Юсуповская больница оказывает полноценный цикл медицинских услуг, включая, стационарное лечение, обследование, хирургию и реабилитацию. Предусмотрены диагностические процедуры любого уровня сложности. К каждому пациенту предусмотрен индивидуальный подход, что гарантирует положительную динамику в лечении.

Для записи на первичный прием к специалисту позвоните по указанным на сайте телефонам или заполните стандартную форму в онлайн-режиме, оставив контактные данные для обратной связи.

Источник

Университет

Николай Сивец, заведующий хирургическим отделением 6-й ГКБ Минска, доктор мед. наук, профессор кафедры военно-полевой хирургии БГМУ:

— Спаечной болезнью называют патологические состояния, связанные с образованием спаек в брюшной полости при ряде заболеваний, при травматических повреждениях внутренних органов, в т. ч. при операционной травме. Относится к числу еще не решенных проблем абдоминальной хирургии. В большинстве случаев — неизбежный брак именно хирургии, а не хирурга. Врач, спасая больного от одного смертельного заболевания, вынужденно способствует возникновению нового.

Большой вклад в изучение спаечной болезни внес Н. И. Пирогов, первым в России выполнивший операцию под эфирным наркозом по поводу странгуляционной тонкокишечной непроходимости. В 1914 году немецкий хирург Эрвин Пайр опубликовал 157 случаев спаек брюшной полости после различных вмешательств и впервые поставил вопрос о необходимости профилактики развития спаек. Исследования продолжили В. А. Оппель, Ю. М. Дедерер, В. А. Блинов.

С развитием хирургии шире становился диапазон операций. Чаще возникали и болезненные состояния, обозначаемые как спайки, спаечная непроходимость, спаечная болезнь. Изучение процесса спайкообразования показало, что болезненные состояния, сопровождающие образование спаек, дают значительные варианты клинических проявлений, обозначаемых симптомокомплексом спаечной болезни. Установлено: в основе спаечного процесса лежат нарушения функции брюшины, связанные с гипоксией, развивающейся вследствие длительного воспалительного процесса, что приводит к нарушению ее фибринолитической функции (А. Н. Дубяга, 1987; Р. А. Женчевский, 1989; D. M. Scott-Combes, 1995; J. N. Thompson, 1995; S. A. Whawell, 1995).

Наличие спаек приводит к снижению качества жизни, хроническим болям в животе, бесплодию у женщин, угрожает кишечной непроходимостью. По данным ряда авторов, 1% перенесших операции на органах брюшной полости ежегодно лечатся от спаечной болезни. Внутрибрюшные сращения после манипуляций хирурга на органах брюшной полости возникают в 80–90% случаев. Частота развития рецидива острой спаечной непроходимости кишечника — 30–69%, повторные операции усугубляют состояние и приводят к летальным исходам в 13–55% случаев.

Ведущие моменты в образовании спаек:

- заболевания органов брюшной полости в сочетании с операционной травмой;

- ушибы и травмы живота;

- пороки развития органов брюшной полости.

Причиной образования спаек в 98,8% случаев является операция. После аппендэктомий спайкообразование имеет место у 22,8% пациентов, что в первую очередь связано с частотой вышеупомянутого заболевания.

Существует множество классификаций спаечной болезни, однако в практической работе чаще всего применяется классификация по Д. П. Чухриенко.

Масштабы спаечного процесса — от тотального до образования отдельных тяжей, фиксированных в двух точках. Как правило, спаечный процесс сильнее выражен в зоне операции. Часто петли кишок припаиваются к послеоперационному рубцу или фиксируются к стенкам послеоперационного грыжевого мешка.

Клинические проявления — от незначительных болей в животе до тяжелых форм острой кишечной непроходимости. Одна из основных жалоб — постоянная боль по всему животу без четкой локализации. Также отмечаются тошнота, нередко рвота, вздутие живота, урчание в кишечнике, затруднение отхождения газов и стула, желудочно-кишечный дискомфорт. Имеют место функциональные расстройства со стороны других органов, вовлеченных в спаечный процесс. При спаечной болезни с преобладанием болевого синдрома характерных изменений показателей периферической крови, функций печени, органов ЖКТ обычно не наблюдается.

Для установления диагноза «спаечная болезнь» необходимо провести рентгенологическое обследование ЖКТ, т. к. наличие лапаротомий в анамнезе еще не говорит о присутствии спаек в брюшной полости. Рентгенодиагностика основывается на обнаружении деформаций, необычной фиксации, сращений с брюшной стенкой в полипозиционном исследовании.

Лапароскопия до недавнего времени была противопоказана из-за высокого риска повреждения внутренних органов. Сейчас ее применяют при спаечной болезни как с диагностической, так и с лечебной целью.

Нередко эффективной в плане диагностики оказывается фиброколоноскопия.

Лабораторные данные не дают ничего патогномоничного.

Лечение трудное: никогда нельзя быть уверенным, что лапаротомия, произведенная при спаечной болезни, ликвидирует причины, вызвавшие спаечный процесс.

Вмешательства чаще выполняются по экстренным показаниям. В плановом порядке оперируются пациенты с хронической обтурационной и рецидивирующей спаечной непроходимостью.

В сложной ситуации оказывается хирург при наличии плотного конгломерата кишечных петель. Рациональным будет наложение выключающего обходного анастомоза; радикальным, оптимальным для больного — резекция всего конгломерата.

Самая серьезная проблема — рецидивирующая спаечная непроходимость кишечника, собственно спаечная болезнь.

Операции различны — в зависимости от характера сращений и вида кишечной непроходимости. Наиболее частая — разделение спаек. Плоскостные спайки, вызывающие перегибы, перетяжки, образование двустволок, рассекают. Соединительнотканные тяжи иссекают у места их прикрепления. Десерозированные поверхности на кишке перитонизируют путем наложения узловых швов на стенку кишки. При рубцовых спайках, деформирующих петли кишок без нарушения питания стенки, обычно накладывают обходные анастомозы между петлями тонких кишок, между тонкой и толстой кишкой, реже — между отделами толстой.

Важен выбор доступа. Многих оперируют не по разу — передняя брюшная стенка у них с рубцами. Поэтому лучшим доступом большинство хирургов считает нижнесрединную лапаротомию, которая при необходимости может быть расширена кверху. Доступ через старый операционный рубец чреват вскрытием просвета кишки.

Разрезы передней брюшной стенки должны быть достаточными. Брюшину не следует грубо захватывать и вытягивать на края раны; салфетки, введенные в брюшную полость, не фиксировать к брюшине. Необходимо избегать обширной эвентрации кишечных петель и высыхания висцеральной брюшины, их покрывающей. Кишечные петли укрывать влажными салфетками, смоченными изотоническим раствором хлорида натрия. Во время операции нужен тщательный гемостаз, а излившаяся кровь должна быть своевременно эвакуирована. Важно предупреждать попадание на париетальную и висцеральную брюшину растворов йода, спирта, масел, мелких инородных тел, сухих антибиотиков.

Случай из практики

Больной К., 55 лет. Врач по специальности. Обратился в хирургическое отделение 6-й ГКБ Минска в плановом порядке для консультации с направительным диагнозом «спаечная болезнь брюшной полости с эпизодами кишечной непроходимости». Жалуется на периодическое вздутие живота, приступы болей последние 3 месяца, тошноту, задержку отхождения газов и стула.

В 1971 году в возрасте 10 лет оперирован по поводу острого деструктивного аппендицита с разлитым перитонитом. Проведена аппендэктомия, брюшная полость дренирована. Через 2 недели повторно оперирован в связи с развившейся ранней послеоперационной спаечной кишечной непроходимостью. Выполнена лапаротомия, спайки разделены.

Спустя 10 лет оперирован в одной из клиник Минска по поводу острой спаечной кишечной непроходимости: лапаротомия, спайки рассечены, кишечная непроходимость ликвидирована. Через год в другой клинике снова оперирован по поводу острой спаечной кишечной непроходимости. Имел место массивный спаечный процесс в брюшной полости. Войти в полость удалось только путем иссечения внутренних листков влагалищ прямых мышц живота в мезогастрии.

При ревизии органов брюшной полости выявлено массивное распространение спаек по петлям тонкого и толстого кишечника с вовлечением в процесс большого сальника, париетальной и висцеральной брюшины. В правой половине брюшной полости обнаружен конгломерат из петель тонкого кишечника, слепой, восходящей и правой половины поперечно-ободочной кишки. Попытка выделить петли кишечника из конгломерата безуспешна. Операция завершена наложением обходного илеотрансверзоанастомоза «бок в бок».

Пациент выписан по выздоровлению. Около 20 лет выраженных симптомов нарушения пассажа по кишечнику не было.

Медленное ухудшение началось приблизительно 3 года назад, в течение последних 6 месяцев — интенсивное. Задержка стула и газов на 2–3 дня стала постоянным явлением. Пациент отказался от твердой и грубой пищи, стал есть мало. За 2 месяца до обращения в 6-ю ГКБ Минска принимал только жидкую пищу — часто, небольшими порциями. Для обеспечения пассажа по кишечнику менял положение тела и массировал переднюю брюшную стенку. Началось похудание, снижение работоспособности. В последние 3 недели рацион включал жидкие супы, детские гомогенизированные смеси и жидкий шоколад.

При первичном осмотре — пациент c пониженным питанием, однако без признаков истощения. Кожа обычной окраски, суховатая. Легкие, сердце — без особенностей. Живот не вздут. Имеются рубцы после аппендэктомии и верхнесреднесрединной лапаротомии. При пальпации живот мягкий, слабо болезненный в мезогастрии. По правому боковому каналу определяется инфильтрат без четких границ. Симптомы раздражения брюшины отрицательные.

Клинический диагноз при поступлении: «спаечная болезнь брюшной полости с хроническим нарушением пассажа по кишечнику».

Общеклинические анализы пациента без существенных отклонений.

На рентгенограмме легочные поля без видимых инфильтративных изменений. Усилен, обогащен легочной рисунок в прикорневых отделах, корни малоструктурные, несколько расширены. Сердце не расширено. Аорта уплотнена, развернута.

Выполнена фиброколоноскопия, к которой пациент во избежание острой спаечной кишечной непроходимости готовился сам в течение 2 дней (отказ от питания и питья; ни фортранс, ни очистительные клизмы не применялись). Проблем для осмотра кишечника при колоноскопии не возникло. Эндоскоп введен в купол слепой кишки. Просвет кишки обычный. В нем до печеночного угла незначительное количество промывных вод. Стенки кишки эластичны. Перистальтика, складки не изменены. Слизистая оболочка блестящая, розовая. Сосудистый рисунок в норме. Баугиниева заслонка хорошо выражена. Интубирован терминальный отдел подвздошной кишки. Просвет обычный, на слизистой уплощенные эрозии под фибрином. В просвете восходящей кишки большое количество сформированных каловых масс. В поперечно-ободочной кишке широкое устье илеотрансверзоанастомоза. Эндоскоп проведен в отводящую кишку на глубину 40–50 см. Просвет обычный. На слизистой множественные плоские эрозии на грани изъязвлений, под фибрином. Биопсия (3 фрагмента). Интубирована приводящая кишка на глубину до 35 см (без особенностей).

Заключение: состояние после наложения илеотрансверзоанастомоза (функционирует). Диффузный эрозивный илеит отводящей кишки (болезнь Крона?).

Рентгенологическое исследование кишечника с пассажем сернокислого бария решено не выполнять, дабы не спровоцировать острую спаечную кишечную непроходимость. Клиническая картина и данные колоноскопии достаточные для принятия обоснованного решения о выполнении хирургического вмешательства в плановом порядке.

Пациент оперирован под эндотрахеальным наркозом. Иссечен старый операционный рубец. Верхнесрединная лапаротомия с обходом пупка слева. Свободная брюшная полость как таковая отсутствует. Массивный спаечный процесс после предыдущих операций. К передней брюшной стенке на всем протяжении операционного рубца «вмурованы» петли тонкого кишечника, поскольку брюшина передней брюшной стенки была удалена на предыдущей операции. С техническими трудностями выполнена мобилизация проксимального отдела тонкой кишки. Кишка имеет ригидную стенку, диаметр около 6 см. Выявлено, что в 150 см от трейцевой связки имеется илеотрансверзоанастомоз. Дальнейшая мобилизация позволила установить в области илеотрансверзоанастомоза конгломерат петель тонкого кишечника. Конгломерат разделен, однако сами петли тонкого кишечника со стороны слепой кишки рубцово изменены и признаны функционально несостоятельными. Пальпаторно определяется стриктура отводящего сегмента илеотрансверзоанастомоза. Прослежен ход тонкой кишки от трейцевой связки до илеотрансверзоанастомоза. Последний наложен антиперистальтически.

По правому боковому каналу имеется конгломерат петель тонкого кишечника, не разделенный на предыдущей операции. Попытка его разделения оказалась безуспешной. В результате тщательной ревизии установлено, что причиной нарушения пассажа по тонкой кишке являются множественные ее спайки и перегибы, конгломерат кишечных петель по правому боковому каналу, а также стриктура илеотрансверзоанастомоза. Спайки, насколько это возможно, разъединены. Петли кишечника расправлены по левой половине брюшной полости. Справа разделить петли тонкого кишечника без их повреждения нереально. Показана правосторонняя гемиколэктомия. Единым блоком мобилизован конгломерат кишечных петель, включающий около 80 см рубцово-измененной, со спайками подвздошной кишки, слепую, восходящую и правую половину поперечно-ободочной кишки с илеотрансверзоанастомозом. Правосторонняя гемиколэктомия выполнена. Сформирован изоперистальтический илеотрансверзоанастомоз «конец в конец» двухрядным швом. Анастомоз проходим, наложен без натяжения. Ушито «окно» в брыжейке кишечника. Частично восстановлена целостность брюшины правого бокового канала. Дренажная трубка по правому боковому каналу и в малый таз, а также по левому боковому каналу. Брюшная полость осушена. Рана передней брюшной стенки послойно ушита с наложением механического кожного шва. Повязка. Длительность операции — 9 часов 15 минут.

Макропрепарат: рубцово-измененные петли тонкого кишечника (около 80 см подвздошной кишки), слепая, восходящая и половина поперечно-ободочной с илеотрансверзоанастомозом общей длиной около 140 см.

Гистологическое заключение: фрагменты тонкой и толстой кишок с десквамацией эпителия в просвете, геморрагиями, очаговыми некробиотическими изменениями слизистого слоя толстой кишки, скудной лимфолейкоцитарной инфильтрацией в слизистом и подслизистом слоях. Со стороны серозы — разрастание фиброзной ткани с неоангиогенезом, лейкоцитарной инфильтрацией. В краях резекции — аналогичные изменения. Брыжейка с полнокровными сосудами, лимфатическими узелками с синусовым гистиоцитозом, участками фиброзной ткани.

Заключительный клинический диагноз: хроническая спаечная болезнь брюшной полости с тотальным спаечным процессом и нарушением пассажа по кишечнику. Рубцовая стриктура илеотрансверзоанастомоза.

Операция: лапаротомия, ликвидация спаечного процесса, правосторонняя гемиколэктомия с резекцией илеотрансверзоанастомоза и формированием нового илеотрансверзоанастомоза «конец в конец».

Послеоперационный период протекал гладко, дренажи удалены на 3-и–4-е сутки, рана зажила первичным натяжением. Пациент выписан с выздоровлением. Стул на день выписки и позже — 3 раза в сутки. Признаков нарушения пассажа по кишечнику в ближайшем послеоперационном периоде не отмечается.

1. Операции при длительно протекающей спаечной болезни органов брюшной полости с хроническим нарушением пассажа по кишечнику предпочтительнее проводить в плановом порядке, в дневное время, подготовленной хирургической бригадой.

2. Во избежание повреждения петель тонкого кишечника лучшим доступом следует считать нижнесрединную лапаротомию, которая при необходимости может быть расширена кверху.

3. Рационально накладывать выключающий обходной анастомоз; радикальный, оптимальный для больного вариант — резекция всего конгломерата.

4. Оперируя пациента со спаечной болезнью, необходимо соблюдать ряд известных мер, предупреждающих рецидив спайкообразования.

Медицинский вестник, 18 июля 2016

Источник