Клещ европейский лесной

Европейский лесной клещ

Ixodes ricinus

Лесной клещ , Скотский клещ

Паразитоформные клещи — Parasitiformes

Европейский лесной клещ – полифаг, питается на всех видах млекопитающих, многих птицах и рептилиях, доступных для нападения. Является переносчиком клещевого энцефалита, возбудителей параксизмального риккетсиоза, туляремии, лихорадки Ку и других опасных инфекций. [3] Развитие неполное. Размножение двуполое. Оплодотворение сперматофорное. Паразит пастбищного типа. Цикл развития, в зависимости от климатических условий района распространения, продолжается от 1 до 7 лет. [8]

Нажмите на фотографию для увеличения

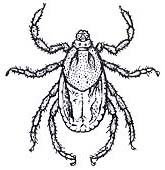

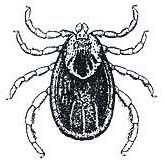

Морфология

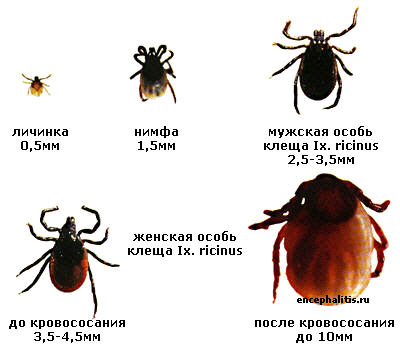

Имаго – клещ, размер голодной особи не превышает 1,5–6 мм, напитавшиеся особи (самки) значительно увеличиваются в размерах – до 15 мм. [1]

Гипостом длинный. Пальпы длинные: длина второго и третьего члеников вместе в 3,5 раза превосходит их ширину. [8] В спокойном состоянии хелицеры помещены в футляр. Глаза отсутствуют. [7]

Половой диморфизм. У всех иксодий резко выражен половой диморфизм. Особенно ярко он проявляется в строении твердого скелета идиосомы и развития органов гнатосомы взрослых клещей. У неполовозрелых форм половой диморфизм проявляется только в размерах. [8]

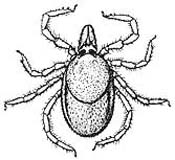

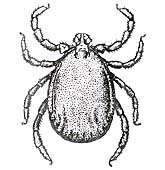

Самка. Не питавшиеся самки двухцветные: твердые покровы на гнатосоме, скутуме, ногах, анальном клапане темно-коричневые, растяжимые на аллоскутуме и вентральной стороне бледных тонов. По мере питания кровью цвет растяжимых покровов становится серым, с металлическим отливом. Тело (скутум) широкоовальное или почти округлое. Скапулы умеренно длинные, отчетливые. Задний контур скутума дугообразный. Заднебоковые выемки не выражены, почти не заметны. Боковые бороздки слегка намечены. Пунктировка скутума равномерная, отчетливая, средняя по углубленности и размерам. Число и густота щетинок скутума варьирует. Щетинки аллоскутума расположены четырьмя продольными полосами. С вентральной стороны идиосома умеренно густо покрыта приблизительно такими же, как и на аллоскутуме, щетинками. Задний край передней створки генитального клапана дуговидный, задняя створка плоская. Перитрема неправильно овальная, с наибольшим поперечным диаметром. Идиосома сытых особей овальная. Дорсальные корнуа отсутствуют. Задний дорсальный край основания гнатосомы вогнут дуговидно или в виде угла. Поровые поля углублены, довольно крупные, грушевидных очертаний. Аурикулы тупоугольные или дуговидные, короткие. Вентральные корнуа отсутствуют, вентральный задний край основания слегка выпуклый. Пальпы широкие. Гипостом широкий. Две трети его длины параллельносторонние или незначительно расширяются от основания вперед. К вершине гипостом сужается. Вершина слегка закруглена, апикально имеется небольшая выемка. Зубчики на гипостоме расположены в четыре-пять продольных рядов. Коксы I имеют узкий перепончатый придаток, иногда трудно различимый. Медиальный зубец кокс I очень длинный, с широким основанием и острой вершиной, направленной слегка латерально. Последующие коксы лишены перепончатых придатков и медиальных зубов. Латеральные зубцы наиболее крупные на коксах I и II, а на III и IV очень короткие. Коксы II уже, чем III. Присоски на лапках I мощные и достигают вершинных коготков. [8]

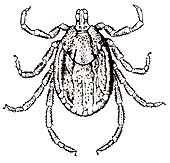

Самец. Тело небольшое, овальное. Спинной щиток черно-бурого цвета, равномерно пунктирован и покрыт редкими светлыми волосками. Присоски на лапках I гораздо крупнее, чем на остальных ногах. Основание хоботка без спинных корнуа. Заднеспинной край основания хоботка прямой, аурикулы есть. Гипостом оборудован хорошо развитыми боковыми зубцами. Мощные зубцы задней пары направлены практически параллельно продольной оси тела. Коксы I по заднему краю имеют небольшой перепончатый придаток и длинный внутренний шип. Коксы II–IV без внутренних шипов. [4]

Яйцо овальное, длиной 0,3–0,5 мм. Оболочка блестящая, твердая, буро-желтого или темно-коричневого цвета. [1]

Личинка. Длина – 0,4 мм. Скутум максимально широкий в средней части, задний край дуговидный, без выемки. Щетинки скутума и аллоскутума различаются по форме и размерам. Краевые щетинки аллоскутума все палочковидные, на конце расщеплены и опушены, длинные. Стернальные щетинки расщеплены примерно посередине своей длины, но ответвление короткое, тонкое, трудно различимое. Задний край основания гнатосомы сверху имеет крупные треугольные корнуа. Аурикулы остро- или прямоугольные, с закругленной вершиной. Задний край основания гнатосомы снизу без корнуа, прямой. Щетинки расположены в пределах склеротизированной зоны или вблизи нее. Латеральные края прямые. Медиальные имеют незначительный изгиб вовнутрь. Длина второго и третьего члеников пальп, взятых вместе, в 3–3,5 раза больше их ширины. Гипостом наиболее широкий посередине, вперед и назад сужается постепенно, вершина округлена. Зубчики на гипостоме расположены всегда в три продольных ряда. Медиальные ряды есть только в передней части. Медиальный зубец кокс Iимеет вид равностороннего треугольника. По заднему краю кокс II обычно имеется вырост в виде узкой полоски. На коксах III имеется отчетливый задний вырост. [8]

Нимфа. Длина – 0,5–1 мм. Скутум в задней части широкий, округлый, иногда с изломом. Щетинки скутума и аллоскутума дифференцированы по форме и размерам. Щетинки скутума конусовидные, короткие, на концах заострены или расщеплены. Щетинки аллоскутума длинные, по толщине равномерные, на концах расщепленные и зазубренные. В предкраевых рядах щетинки аллоскутума в 2,5 раза длиннее срединных щетинок скутума. Стернальные щетинки присутствуют между коксами I–IV, не расщеплены. Перитрема округлая, иногда слегка вытянута поперечно. Продольный диаметр перитремы в среднем в 1,5 раза длиннее продольного диаметра кольца анального клапана. Дорсальные корнуа крупные, зубцевидные. Аурикулы прямо- или остроугольные, с параллельными наружными краями и закругленными вершинами. Задний край основания гнатосомы прямой, снизу корнуа нет. Латеральные края пальп без изгиба. Длина второго и третьего членика пальп в 3,5 раза больше их ширины. Стороны гипостома в базальной части практически параллельны, постепенно сужаются к округленной вершине. Зубчики расположены в три продольных ряда. Срединные ряды занимают от трети до половины длины гипостома. Медиальный зубец кокс I умеренно длинный. На прочих коксах медиальные зубцы не выражены, их заднемедиальные углы могут быть немного оттянуты. Латеральные зубцы длиннее на коксах I и II, на прочих уменьшаются, но видны отчетливо. [8]

Фенология развития (в сутках)

Развитие

Имаго. Сезонный ход активности не одинаков в разных частях ареала. На юге (Азербайджан) клещи активны в холодный период года, с максимумом в декабре. В средней полосе активность приходится на все теплое время года. Здесь максимумы наблюдаются в конце мая – начале июня и в августе – сентябре. Второй подъем происходит за счет активизации нового поколения, поскольку особи могут питаться без зимовки. На самом севере ареала максимум активности наблюдается в июле. Новое поколение до наступления холодов активизироваться не успевает, и осенний пик активности клешей не наблюдается. [3]

Продолжительность кровососания у самок в нормальных условиях – 6–10 суток. [8]

Период спаривания. Копуляция проходит, как правило, на хозяине. Кроме того, спаривающиеся особи встречаются в природе и без хозяина. [4] Самка откладывает яйца через 5–10 дней после отпадения с хозяина в лесную подстилку, трещины почвы, под корни, валежник, в норы мелких млекопитающих. Продолжительность яйцекладки – 10–70 дней. Количество яиц, отложенных одной самкой, может превышать 2500 штук. Это зависит от количества поглощенной крови и продолжительности питания. [8]

Яйцо. Эмбриональное развитие может длиться от двух до десяти и более недель. [7] Продолжительность периода развития яиц зависит от окружающих условий и может увеличиваться за счет диапаузы. [8] Самые комфортные условия для развития яиц создаются при влажности 100 %, при 90 % развитие яиц и выход личинок приостанавливается, а при 65 % яйца гибнут. [7]

Личинка активна весь вегетативный сезон, с максимумом в мае – июне. В большинстве районов наблюдается повтор активности личиночной фазы в августе – сентябре. [3] Основными хозяевами личинок являются мелкие наземные позвоночные: ежи, белки, мышевидные грызуны, ящерицы и змеи. Могут присасываться к человеку. [4] Продолжительность питания – 3–5 суток. По окончании питания личинка покидает хозяина. В конце развития она линяет и превращается в нимфу. Продолжительность линьки – от нескольких дней до нескольких десятков дней, в зависимости от условий окружающей среды. Длительность развития может затянуться за счет зимней диапаузы. [8] В среднем сроки развития личинки колеблются от одной до четырех и более недель. Личинки хорошо переносят затопление и могут находиться под водой до месяца. [7]

Нимфа активна весь вегетативный сезон с максимумом в мае – июне. В большинстве районов наблюдается повтор активности нимфальной фазы в августе – сентябре. [3] Продолжительность питания – 4–7 суток. По окончании питания покидает хозяина. [8]

Основные хозяева те же, что и у личинок. Также агрессивна к человеку. [4] Продолжительность линьки зависит от условий окружающей среды и наличия (отсутствия) диапаузы. [8] Нимфы живут и голодают от нескольких месяцев до двух лет. Хорошо переносят затопление. [7]

Имаго. Голодные клещивыползают на поверхность подстилки, валежника, травянисто-кустарниковую растительность и поднимаются на высоту до 30–40 см. [8] Взрослые клещи (самцы после спаривания и самки после яйцекладки) живут от несколько дней до месяца. Всего длительность жизни имаго может достигать одного-двух лет. [7]

Цикл развития европейского лесного клеща зависит от района географического распространения и может длиться от одного года в южной части ареала до 6–7 лет в северной. [8] Нижний порог развития клеща – +9–10°C. [3]

Близкие виды

Морфологически близкие виды

По внешнему виду (морфологии) имаго к описываемому виду близок Таежный клещ Ixodes persulcatus. Отличается прямой или волнистой половой щелью у самки, коксы II не у́же, чем III, аурикулы зубцевидные, поровые поля округлые. У самца коксы без перепончатого придатка, внутренний шип короткий, задний край основания хоботка со спинной стороны выпуклый. [2]

Кроме описываемого вида, часто встречается Ixodes angustus, также схожий по морфологии имаго с европейским лесным клещом (Ixodes ricinus). [2]

Географическая распространенность

Европейский лесной клещ распространен на четырех не равнозначных по площади и степени изоляции участках. Самый большой занимает почти всю Европу, исключая только северные, северо-восточные, юго-западные и юго-восточные ее оконечности. Гораздо меньше по площадям три других участка: Крымский, Кавказско-Переднеазиатский и северо-запад Африки. [8]

Вредоносность

Полифаг, может питаться на всех видах млекопитающих, многих птицах, рептилиях, доступных для его нападения. Предпочитает крупных млекопитающих. Треххозяинныйпаразит пастбищного типа. [3]

Европейский лесной клещ является переносчиком вируса клещевого энцефалита в европейских очагах этой инфекции, переносит возбудителей пароксизмального риккетсиоза, туляремии. Может быть носителем возбудителей лихорадки Ку, эризипелоида, листериоза. [3]

Меры борьбы

Профилактические мероприятия

- Расчистка территорий, сооружений, придорожных полос и других территорий от кустарника, сухостоя, валежника путем сжигания.

- Обработка одежды и открытых частей тела репеллентами и инсектицидно-репеллентными препаратами.

- Использование защитной одежды, предохраняющей от попадания клещей на тело человека.

- Регулярные осмотры для снятия клещей с одежды и поверхности тела.

- Проведение профилактических прививок человека и домашних животных в зонах наибольшего риска укуса таежным клещом. [6]

- Обработка природных биотопов в течение эпидимеологического сезона в неблагополучных по клещу районах. Используют акарицидные средства в виде жидких препаративных форм, разрешенные для борьбы с иксодовыми клещами. [5]

Истребительные мероприятия

В помещениях и палатках для уничтожения клеща применяют различные инсектицидные и репеллентные препараты в виде дустов и аэрозолей. [6]

Эффективной мерой для уничтожения клещей на сельскохозяйственных животных является акарицидная обработка. Используют химические акарициды, разрешенные для применения с этой целью в ветеринарии. [5]

Источник

Иксодовые клещи, подробно

Иксодовые клещи (семейство Ixodidae), семейство членистоногих отряда Acariformes. В строении и функциях основных жизненных систем характерно сочетание древних примитивных признаков и наивысшей среди клещей приспособленности к паразитизму. Тело (длина от 1 до 10 мм) разделено на хоботок (или гнатосому), несущую ротовые части, и туловище (или идиосому) с четырьмя парами ходильных конечностей. Покровы утратили следы сегментации. Чрезвычайно развиты пищеварительная и половая системы; туловище сильно увеличивается в объёме при кровососании. Около 1000 видов.

Распространены на всех материках, кроме Антарктиды; наиболее разнообразны и многочисленны в тропических и субтропических широтах. В СССР около 100 видов, во всех природных зонах, от островов северных морей, где обитают на птичьих базарах, до южных границ страны, включая пустыни и высокогорья Средней Азии. Паразиты позвоночных животных — диких (пресмыкающихся, птиц, млекопитающих) и домашних; питаются только кровью.

Многие виды нападают также на человека, когда он попадает в естественные места обитания И. к. Цикл развития И. к. включает яйцо и 3 активные стадии (личинка, нимфа, половозрелый клещ); каждая из них питается один раз в течение 3—10 дней. Через определённое время после питания самка откладывает яйца, у некоторых видов — несколько десятков тысяч. Иксодовые клещи переносят возбудителей болезней человека с природной очаговостью: клещевого энцефалита [основные переносчики — таёжный клещ Ixodes persulcatus и I. ricinus], клещевого боррелиоза (болезни Лайма), сыпного клещевого тифа, возвратного клещевого тифа, геморрагической лихорадки и Ку-лихорадки, туляремии и многих др., а также возбудителей пироплазмозов. Для предохранения от укусов Иксодовых клещей принимают ряд мер.

Строение тела. Форма тела у голодных особей продолговато-овальная, несколько суженная к переднему краю, а у напитавшихся – сферическая или яйцевидно-овальная.

Хитиновый покров (кутикула) тонкий, способный растягиваться при питании, но отдельные участки его уплотнены и преобразованы в щитки, располагающиеся на дорсальной и вентральной (только у самцов) поверхностях тела. По величине дорсального щитка самки легко отличаются от самцов: у самок он покрывает только переднюю треть тела, а у самцов – всю верхнюю поверхность.

Задний край тела некоторых клещей имеет углубления (насечки) – фестоны, число которых может достигать 11. Цвет тела голодных клещей светло-желтый, желто-коричневый, буро-коричневый, вплоть до черного. Напитавшиеся клещи приобретают серый или желто-розовый цвет.

Ноги хорошо развиты, состоят из шести подвижных члеников: коксы, вертлуга, бедра, голени, преднелапки и лапки. На каждой лапке два коготка и присоска.

Хоботок расположен в вырезе на переднем крае тела и подвижно соединен с ним. По величине хоботка различают короткохоботковых и длиннохоботковых клещей. Длинным считается хоботок, у которого длина превышает ширину, коротким – длина меньше ширины.

По краю тела с обеих сторон позади четвертой пары ног на особых пластинках расположены дыхательные отверстия (стигмы). У некоторых клещей с дорсальной стороны по краю щитка на уровне второй пары конечностей расположена пара простых глаз.

Органы пищеварения клещей включают ротовое отверстие, открывающееся в хоботке, слюнные железы, глотку, пищевод, кишечник и анальное отверстие. Выделительная система представлена длинными тонкими трубочками (мальпигиевыми сосудами), открывающимися в ректальный пузырь.

Нервная система представлена единой нервной массой (мозгом), от которой отходят парные нервы во все органы и ткани клеща.

Половая система самцов включает семенники, семяпроводы, половое отверстие и придаточные железы; у самок – яичник, яйце-проводы, матку, влагалище, половые железы, орган Женэ и половое отверстие.

Экология и биология иксодовых клещей разнообразны, что свидетельствует о приспособленности их к условиям существования. Одни виды клещей адаптировались в лесокустарниковой зоне, другие – в степной, третьи – в полупустынных и пустынных, четвертые – в горной и т. п., а также в помещениях. В каждой зоне и даже в пределах отдельных пастбищ клещи обитают в строго ограниченных стациях, обладающих необходимыми для жизни, развития и размножения абиотическими и биотическими условиями. Поэтому распространение клещей на пастбище носит не диффузный, а очаговый характер (биотопы). По характеру паразитизма иксодид подразделяют на пастбищных и норовых. Пастбищные клещи откладывают яйца в лесной подстилке, поверхностных слоях почвы, прикорневой части растительного покрова пастбищ, трещинах стен помещений и т. д. Норовые клещи откладывают яйца в норах грызунов и других животных, в гнездах птиц.

Пастбищных клещей по характеру связей с хозяевами-покровителями подразделяют на три группы: однохозяинные, двуххозяинные и треххозяинные.

Однохозяинные: на теле хозяина клещи развиваются от прикрепления голодной личинки до отпадения напившейся крови самки. Прокормителями клещей с однохозяинным циклом служат копытные животные, а в условиях культурных ландшафтов – главным образом крупный рогатый скот и лошади.

Двуххозяинные: личинка, закончив кровососание, остается прикрепленной к хозяину, линяет на нимфу, которая, напитавшись, покидает тело хозяина. Нимфа линяет во внешней среде в имаго.

Паразит в стадии имаго нападает на животных (второй хозяин) и, насосавшись крови, отпадает. Круг прокормителей при этом может быть ограничен одним или несколькими видами копытных животных (часто крупный и мелкий рогатый скот), а также птицами.

Треххозяинные: клещи находятся на теле хозяина только во время личиночного, нимфального и имагинального питания и по окончании питания покидают его. Соответственно в своем развитии клещи сменяют трех хозяев. Линька всех фаз происходит вне тела хозяина. Круг прокормителей обширен: личинки и нимфы питаются на мелких млекопитающих, птицах и рептилиях, а имаго – на крупных млекопитающих и птицах.

Клещи большинства видов пастбищных клещей в активных фазах развития нападают на хозяев, подстерегая их и располагаясь в определенных ярусах растительности. Встреча и прикрепление к хозяину обеспечиваются комплексом поведенческих реакций.

В зависимости от видовых особенностей клещей яйцекладка начинается в 1-2-е сутки после насыщения или через несколько суток, а при наличии диапаузы – через несколько недель или месяцев. Яйцекладка продолжается от нескольких дней до месяца и более. У некоторых видов иксодид отмечена факультативная откладка партеногенетических яиц, т. е. откладка жизнеспособных яиц неоплодотворенными самками.

Жизненные циклы иксодовых клещей, обитающих в различных биотопах, различаются по общей продолжительности, сезонности питания, размножения и линек. Адаптация клещей к условиям существования обеспечивается синхронизацией развития с сезонными изменениями климата и достигается возникновением стадии диапаузы. Она проявляется в задержке эмбриогенеза яиц или метаморфоза напитавшихся личинок и нимф, а также в задержке откладки яиц самками.

Клещи в природных условиях перезимовывают, находясь в различных фазах развития. Многие виды иксодовых клещей могут долго находиться в голодном состоянии, например, имаго I. ricinus, D. pictus, H. asiaticum в природных биотопах сохраняют жизнеспособность в голодном состоянии в течение двух лет. Естественно, выживание голодных клещей зависит как от их физиологических особенностей, так и от факторов внешней среды, главным образом от температуры и влажности.

Для определения принадлежности иксодид к тому или иному роду учитывают основные морфологические признаки взрослых клещей: форму тела, общую окраску, размер и форму спинного щитка, его окраску, величину хоботка и форму его основания, наличие или отсутствие глаз, расположение анальной бороздки, перитремы, фестоны и другие особенности. Все эти признаки отражены в специальных определительных таблицах.

Для определения различных фаз развития клещей необходимо знать следующее. Яйца овальной формы, длиной от 0,3 до 0,5 мм; твердая, блестящая оболочка; цвет буро-желтый, но чаще темно-коричневый. Личинка длиной от 0,5 до 1 мм, передняя часть тела покрыта дорсальным щитком; наличие трех пар ног и отсутствие полового отверстия, перитрем и поровых полей; длина и цвет зависят от степени насыщения кровью. Нимфа от личинки отличается наличием четырех пар ног и перитрем, от имаго — меньшими размерами, отсутствием полового отверстия и поровых полей.

Разновидности иксодовых клещей:

В фауне нашей страны этот род представлен 25 видами и подвидами. Все виды длиннохоботковые и развиваются по треххозяинному типу. Основание хоботка чаще четырехугольной формы. Дорсальный щиток, хоботок и ноги черно-коричневого цвета. Ноги сближены между собой и располагаются в передней части тела. Глаза и фестоны отсутствуют. Анальная бороздка огибает анус спереди. Первая пара кокс не расщеплена. Перитремы округлые. Размер самца и голодной самки от 1,5 до 6 мм, напившейся самки – до 15 мм.

Наибольшую опасность для сельскохозяйственных животных и человека представляют два вида клещей – Ixodes ricinus и Ixodes persulcatus. Нимфы и личинки этих клещей питаются на мелких млекопитающих (мышевидных грызунах, ежах и др.), птицах, реже – на пресмыкающихся (ящерицах, змеях). Имаго паразитирует преимущественно на крупных и средних млекопитающих, как диких, так и домашних. Часто присасываются к человеку, особенно агрессивен I. persulcatus.

I. ricinus на территории нашей страны встречается на европейской части. Северная граница его распространения проходит между 55 и 65° северной широты – через Карелию, Эстонию, Ленинградскую, Московскую, Воронежскую, Нижегородскую области и далее через Татарстан и Башкортостан. Обитает на Украине, в Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Калмыкии и Закавказье. Этот вид широко распространен в северных, северо-западных областях и в средней зоне; на юге встречается реже.

I. ricinus относится к влаголюбивым видам (яйца могут развиваться в воде), поэтому биотопы его в северном ареале – лесная зона, в центральной, средней и южной зонах – территории с преобладанием леса и кустарников, а также открытые площади, но с кустарниковыми зарослями.

Поскольку клещи Ixodes ricinus распространены в широком географическом ареале, то жизненные циклы их в различных климатических зонах неодинаковы. Так, у северных популяций цикл развития завершается в 2-3 и даже 4 года. Клещи хорошо переносят низкие температуры, способны голодать несколько лет, перезимовывают во всех фазах своего развития. В условиях юга клещи заканчивают развитие в течение года.

Взрослые особи паразитируют весной, летом и осенью, при максимуме заклещеванности животных – весной и осенью; личинки и нимфы паразитируют преимущественно летом.

Ixodes persulcatus встречаются в основном в среднетаежных и южнотаежных лесах на всем протяжении зональной тайги от Урала до Приморья, а также в центральных районах европейской части России в зонах смешанных лесов. Цикл развития этого вида в большинстве зон паразитирования, как и у I. ricinus , растягивается на 3-4 года; в зоне Южного Приморья метаморфоз заканчивается в 2 года.

Сезон паразитирования приходится на весенне-летний период – преимущественно май-июнь; со второй половины лета животные свободны от клещей.

Клещи рода Hyalomma – наиболее крупные в семействе Ixodidae ; длина тела голодных особей 4-10 мм, напитавшихся самок – до 25 мм, цвет от красно-коричневого до темно-коричневого. Глаза хорошо выражены – большие, полусферические, орбитальные. Хоботок длинный, с прямоугольным основанием. Ноги длинные, коксы первой пары глубоко расщеплены. Перитремы чаще запятовидные или ретортовидные, с длинными узкими отростками. Анальная бороздка огибает анус сзади. Фестоны ярко выражены.

Характерные места обитания клещей – зоны степей, пустынь и полупустынь. Некоторые виды обитают в кустарниках, редколесье, низменных и горных лесах. Примерная граница распространения проходит между 46 (в азиатской части) и 52° (в европейской части) северной широты. Высота распространения отдельных видов более 2000 м над уровнем моря.

Взрослые клещи питаются преимущественно на крупных млекопитающих, молодые – на диких животных, птицах и грызунах, а также на крупном рогатом скоте. Половозрелые особи охотно нападают и на человека.

Н. anatolicum распространен в Закавказье и Средней Азии, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Калмыкии, Чечне, Ингушетии, Астраханской области.

Характерные места обитания – низменные и предгорные степи с достаточно густой растительностью, смешанные низменные и предгорные леса и лесокустарниковые территории.

По типу развития относится к треххозяинным клещам, но в необычных условиях цикл развития может проходить по двуххозяинному типу. Хозяева взрослых клещей –практически все виды сельскохозяйственных животных, реже – диких. Неполовозрелые фазы также паразитируют на крупных домашних и диких млекопитающих и только изредка встречаются на животных мельче зайца.

Массовое паразитирование имаго отмечают весной и летом, но отдельные особи могут встречаться в течение всего года. Имаго обнаруживают с апреля по сентябрь, но наибольшее их количество бывает в мае-июне. Личинки преимущественно паразитируют в июле-августе, нимфы – в августе-сентябре, иногда позднее. В течение года развивается обычно одно поколение. Цикл развития длится 1,5-2 мес. Отпадение сытых самок с хозяев, яйцекладка и выплод личинок происходят преимущественно в стойлах и скотных дворах.

Нимфы прикрепляются к ушным раковинам, иногда к краям век, спине, хвосту. Имаго способны голодать до 10 мес, нимфы и личинки – 8-10 мес.

Н. scupence – однохозяинный вид с одногодичным циклом развития. Основной хозяин для всех возрастных фаз — крупный рогатый скот. Клещей можно обнаружить и на других домашних животных, изредка — на диких. Все возрастные фазы паразитируют на хозяине в холодное время года (с октября по апрель). Личинки и нимфы питаются на одном месте тела хозяина, а имаго способны переползать с одних участков кожи на другие и даже на соседних животных. Отпадение сытых самок с хозяев, яйцекладка и выплод личинок происходят в стойлах и скотных дворах.

Распространение – юг европейской части Российской Федерации, к северу до Курской, Воронежской, Саратовской и Оренбургской областей, Молдова и Украина, Закавказье и Средняя Азия.

Н. detritum – двуххозяинный вид с одногодичным циклом развития. Все фазы клеща питаются на различных видах домашнего скота, чаще поражая крупный домашний скот; обнаружен и на диких животных – кабанах, оленях, архарах. Имаго паразитируют в летнее время, нимфы и личинки – в холодный период года. Личинки и нимфы появляются в сентябре; напитавшиеся отпадают с животных и зимуют в природе, а ненапитавшиеся могут оставаться на скоте и весной превратиться в имаго. Отпадение сытых самок с хозяев, яйцекладка и выплод личинок происходят преимущественно в стойлах и скотных дворах.

Распространение – Ставропольский край, Калмыкия, Дагестан, Закавказье и Среднеазиатские республики.

Н. marginatum (H. plumbeum) – двуххозяинный вид. Половозрелые клещи питаются на различных сельскохозяйственных животных, реже – на диких, включая зайцев. Нимфы и личинки паразитируют на птицах, собирающих корм на земле, зайцах и ежах, реже – на крупном рогатом скоте и лошадях. Имаго начинают появляться в апреле, достигая максимума в мае-июне, а затем численность их снижается. Личинки паразитируют главным образом в июне-августе, нимфы – в июле-августе; сытые нимфы линяют в имаго, которые впадают в диапаузу до весны.

Распространение – южные районы Российской Федерации (Северный Кавказ, Астраханская, Ростовская и Волгоградская области, Калмыкия), Молдова, Южная Украина, Крым, Закавказье, Средняя Азия, Казахстан.

Это мелкие клещи, с коротким хоботком на четырехугольном основании. Щирокие пальпы часто выступают за основание хоботка. Длина самцов достигает 12-14 мм. Глаза отсутствуют. Дорсальный щиток коричнево-бурого или темно-коричневого цвета. На заднем крае тела хорошо заметны 9-11 фестонов. У самцов отсутствуют анальные щитки, у самок – латеральные бороздки. Ноги короткие, коксы первой пары не расщеплены и имеют вытянутый шип. Анальная бороздка огибает анус замкнутым полукольцом сзади.Клещи развиваются по треххозяинному типу. Прокормители имаго — млекопитающие, птицы, рептилии. Личинки, нимфы паразитируют в основном на птицах и рептилиях. Многие виды нападают и на человека. Основной сезон паразитирования взрослых форм – весна и осень.

Ареал распространения – преимущественно равнинные и предгорные степи, частично полупустыни, леса на Дальнем Востоке. Северная граница распространения проходит между 47 и 50° северной широты.

Наибольшее эпизоотологическое и эпидемиологическое значение имеют виды Haemaphisalis punctata , Haemaphisalis sulcata и Haemaphisalis otophila .

H. punctata – один из самых многочисленных среди представителей рода. Взрослые клещи питаются на крупных и мелких домашних животных, реже на диких животных и птицах, личинки – преимущественно на птицах, нимфы – на грызунах.

Сезон паразитирования имаго с максимальными подъемами весной (март-май) и осенью (сентябрь-октябрь). Наибольшее число личинок в июле-августе, а нимф – в августе-сентябре. В течение года развивается одна генерация, но иногда метаморфоз растягивается до двух лет.

Распространение — юг европейской части РФ (преимущественно зона Северного Кавказа — Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Ингушетия, Дагестан), Украина, Молдова, Среднеазиатские республики, Казахстан, Закавказье.

H. sulсatа : взрослые клещи паразитируют на домашнем скоте и диких копытных, личинки и нимфы – на рептилиях, реже – на птицах и млекопитающих. Максимум паразитирования имаго весной (март-апрель) и осенью (сентябрь-октябрь); преимагинальные фазы встречаются с апреля по ноябрь при наибольшей активности личинок в июле, а нимф в августе.

Распространение – тот же ареал, что и для Н. punctata , но преимущественно в степях и полупустынях.

Н. оtорhilа : взрослые клещи паразитируют на крупных домашних и диких млекопитающих, неполовозрелые – на мелких млекопитающих, реже – на птицах и рептилиях. Сезон паразитирования имаго с марта по ноябрь при двух подъемах: весной (март – начало мая) и осенью (сентябрь – начало ноября). Максимум личинок в июле-августе, нимф в июле-ноябре. В течение года развивается одна генерация. В природе зимуют голодные имаго.

Распространение – преимущественно степная часть горной лесной зоны, реже равнинные степные участки. В Российской Федерации обитает там же, где и предшествующие виды, кроме того, встречается на Украине, в Закавказье и Туркмении.

В фауне бывшего Советского Союза встречаются 7 видов этого рода.

Хоботок короткий, основание шестиугольное. Коксы первой пары ног глубоко расщеплены. Анальная бороздка огибает анус сзади. Фестоны хорошо выражены, у некоторых видов срединный фестон выдается за край тела. У самцов две пары брюшных щитков. Глаза – краевые, плоские и малозаметные.Тип развития трех- или двуххозяинный, Хозяевами служат преимущественно млекопитающие, особенно копытные. Ареал обитания охватывает лесостепи, степи, полупустыни и пустыни, а также горные степи (до 1800 м над уровнем моря).

R. bursa – двуххозяинный клещ. Имаго преимущественно паразитируют на крупном и мелком рогатом скоте, реже — на других домашних животных, личинки и нимфы – на крупном рогатом скоте, реже — на овцах, козах и лошадях. Имаго появляются в мае, достигают максимума в июне, затем в июле численность сокращается до единиц. Личинки и нимфы паразитируют в течение июня-сентября. В течение года развивается одно поколение. Обычно перезимовывают голодные имаго.

Распространение – сухие степи, лесокустарниковая полоса предгорий и низменные леса: в РФ – Нижнее Поволжье и Северный Кавказ, а также Крым, Закавказье, прикаспийская часть Туркмении.

R. turanicus – треххозяинный клещ. Половозрелые клещи паразитируют преимущественно на овцах и козах, реже – на других домашних животных с февраля по сентябрь с максимальным подъемом в апреле-мае. Личинки и нимфы паразитируют на грызунах (зайцы, мыши) и насекомоядных (ежах); обнаруживаются в мае-сентябре при максимуме в июне-августе. В течение года обычно развивается одно поколение. Перезимовывают взрослые клещи.

Особенностью этого вида является то, что все фазы его развития проходят на собаках и свиньях, реже – на кошках; личинки и нимфы способны питаться на крысах и мышах.

Распространение – Северный Кавказ, Калмыкия и Астраханская область, Закавказье и Средняя Азия.

R. sanguineus – треххозяинный клещ, основным хозяином вида является собака, на ней паразитируют все фазы клеща. Имаго могут паразитировать и на других домашних животных, а личинки и нимфы – на грызунах. Имаго обнаруживаются с марта по сентябрь, а юные фазы – с апреля по август. В течение года развивается одно поколение. Зимовать способны все фазы метаморфоза.

Распространение – Северный Кавказ, Калмыкия, Крым и Закавказье.

Длина тела голодных имаго 4-5 мм, напитавшихся – до 15 мм. Хоботок короткий, с четырехугольным основанием. Коксы первой пары глубоко расщеплены, коксы четвертой пары мощные, крупнее остальных. Анальная бороздка огибает анус сзади. У самцов отсутствуют анальные щитки, имеется 11 хорошо выраженных фестонов. Глаза плоские, краевые.

Все виды развиваются по треххозяинному типу. С севера ареал проходит по южной границе таежной зоны, т. е. между 51°-53° северной широты. Обитают в разных природных условиях: в лесах, степях, полупустынях, реже в горных местностях на высоте более 2000 м.

D. piсtus : паразитируют на домашних животных, реже — на диких (оленях, кабанах, лисицах, зайцах, ежах и др.). В сезоне паразитирования имаго два максимума: весной в марте-мае и осенью в конце августа-ноябре; летом клещей нет. Личинки и нимфы питаются на мышевидных грызунах, ежах, зайцах и др.; личинки — с июня по июль, нимфы — с июля по август. Зимуют обычно имаго, они способны голодать 2-3 года. В течение года развивается одна генерация, клещи которой появляются осенью; в основном они перезимовывают и нападают на животных лишь на третий год. Распространение — южная часть Урала, Западная Сибирь, Приморский, Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Украина, Белоруссия, республики Закавказья.

D. marginatus: хозяевами являются те же виды животных, что и для D. pictus. Паразитируют круглый год: имаго — весной и осенью, личинки и нимфы — в течение лета. Имаго осенней линьки зимуют и нападают на животных весной, способны голодать в течение двух лет. Распространение — степная полоса европейской части РФ, Западная Сибирь, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская область, Калмыкия, республики Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, Казахстан, Украина.

Род Boophilus. Мировая фауна насчитывает 20 видов и подвидов данного рода, на территории бывшего Советского Союза — один вид. Длина тела голодных клещей 2-5 мм, напитавшихся — 15 мм. Цвет светло-коричневый, с желтоватым оттенком. Хоботок короткий, с шестиугольным основанием. Фестоны не выражены. Анальная бороздка отсутствует. Глаза плоские, боковые, расположены почти на уровне второй пары конечностей. У самцов на брюшной полости две пары щитков.

В. calcaratus — однохозяинный вид. Паразитирует на крупном рогатом скоте, реже — на лошадях и овцах. Встречается с ранней весны до глубокой осени с наличием в году трех пиков заклещеванности животных: весной апрель-май, летом июль-август и осенью сентябрь-ноябрь. В течение года клещи развиваются до трех генераций, зимуют в фазах яиц и личинок.

В своем ареале В. calcaratus превалирует над другими видами иксодид: крупный рогатый скот поражается почти поголовно при заклещеванности сотнями и тысячами особей. Распространение — северная граница проходит между 42 и 47° северной широты. Обитает в южных степных районах, в затемненных местах с растительностью: Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Дагестан, Украина, Закавказье, Средняя Азия и Казахстан.

Источник