- Типы и уровни пищевых цепей, примеры и биологическое значение трофических связей

- Что такое пищевая цепь

- Продуценты

- Консументы

- Редуценты

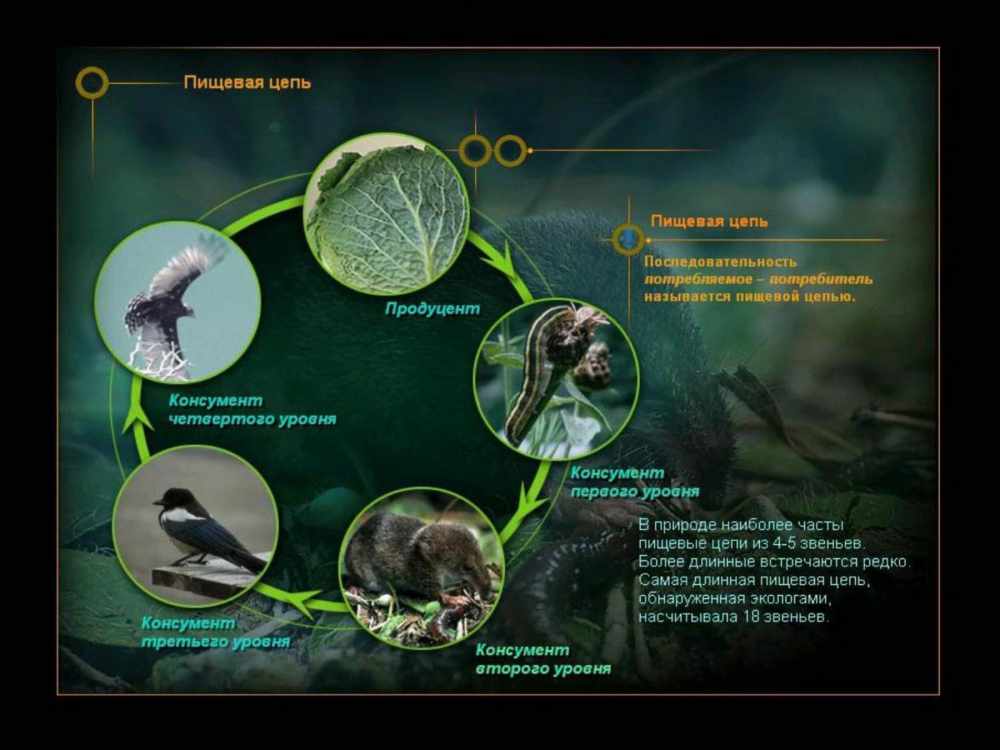

- Уровни

- Энергия

- Примеры

- В лиственных лесах

- В смешанных лесах

- В хвойных лесах

- Биологическое значение

- Видео

- Таежный клещ: жизненный цикл и опасность укусов для человека

- Особенности таежного клеща

- Внешний вид

- Территория обитания и питание

- Жизнь и размножение

- Чем опасен таежный клещ

- Как обнаружить на теле клеща

- Симптомы заболеваний

- Как обезопасить себя

- Видео: Ixodes persulcatus — Таёжный клещ

Типы и уровни пищевых цепей, примеры и биологическое значение трофических связей

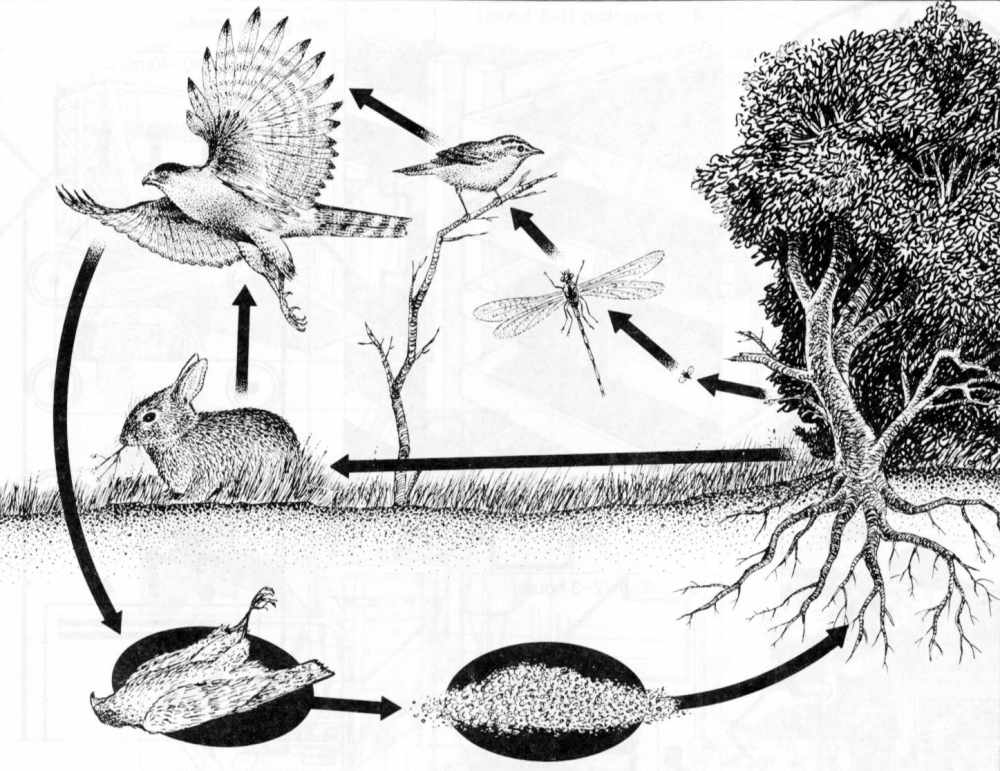

Трофическая цепь — биологический термин, обозначающий род взаимоотношений между организмами, а именно — отношения потребитель-пища. Словом, последовательность поедания одних созданий другими — это и есть пищевая цепь (пример: трава-косуля-волк). Такая последовательность может включать в себя от 2 до 5 ступеней, или уровней, при этом каждый следующий представитель ниши поедает нижестоящего. Анализируемый процесс способствует естественному круговороту веществ в природе и поддерживает баланс всех природных экосистем.

Что такое пищевая цепь

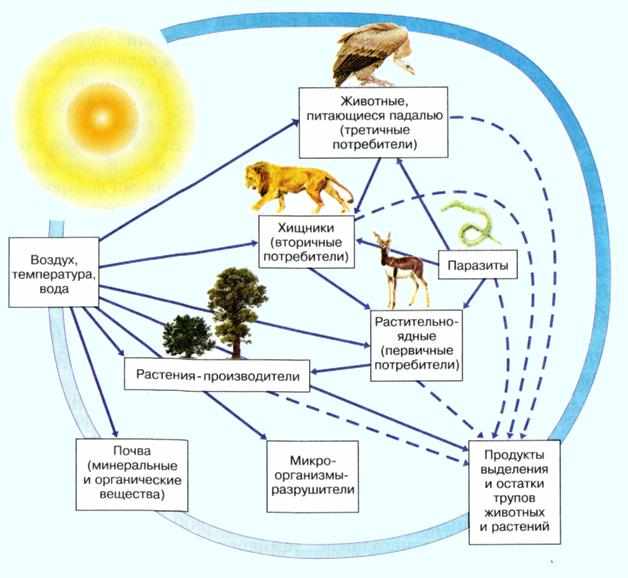

Это процесс, обеспечивающий перенос или обмен энергией и веществами, позволяющий последним циркулировать в биосфере. При этом энергетические потери составляют больше 80 % — они выделяются в виде тепла. Цепь имеет линейную структуру (вариант — экологическая пирамида), составляется из нескольких звеньев. Они в свою очередь могут состоять из одной или нескольких групп живых существ, служащих пищей для вышерасположенных ярусов.

Структуру построения экологической пирамиды, чью основу представляет собой вышеописанная теория, графически представил в 1920-х гг. британский зоолог Ч. Элтон: на ней продемонстрированы также в зависимости от типа разность в биомассе, популяции и передаваемой энергии различных уровней пирамиды.

Правило пирамиды гласит: чем выше ярус, тем меньше биомасса и популяция относящихся к нему организмов.

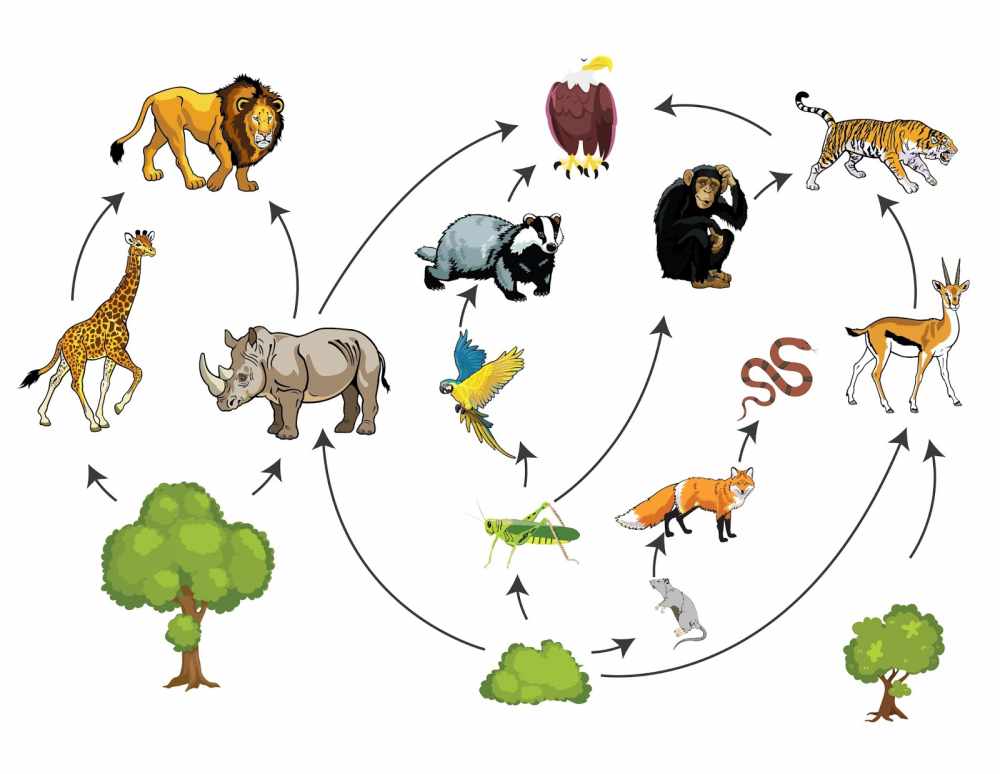

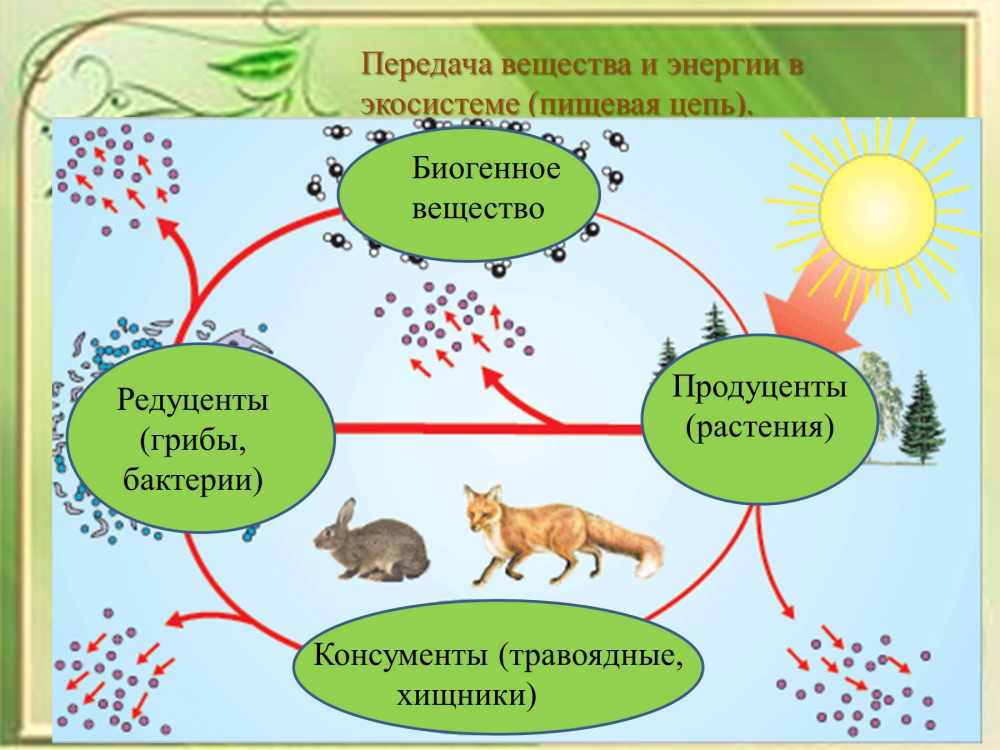

Субъекты трофической цепи разделяются на три вида в зависимости от играемой в ней роли: продуценты, консументы и редуценты. Все они объединены в природе множеством трофических связей. Более сложные схемы пищевых взаимоотношений на разных уровнях складываются в своеобразные трофические сети.

Продуценты

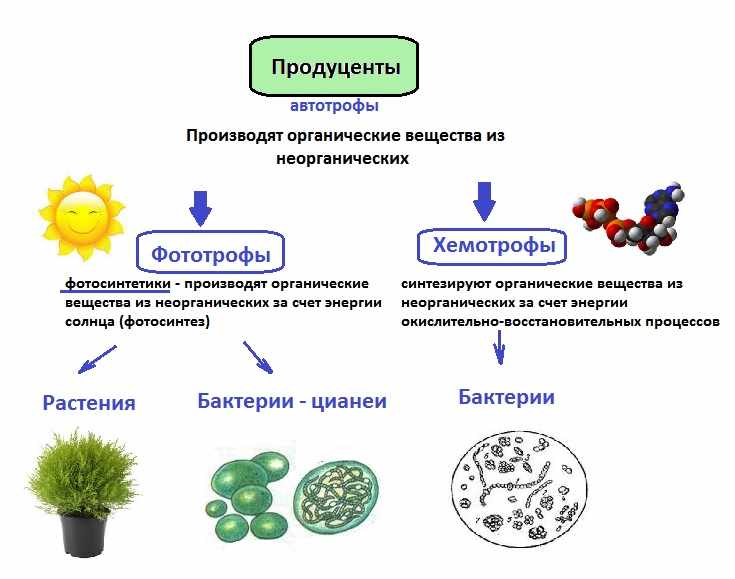

На нижней ступени стоят продуценты, или автотрофы, — организмы, производящие употребляемые ими в пищу органические вещества, синтезируя их из простых молекул. Они производят самое большое количество энергии по сравнению с другими нишами, питая всю цепочку.

В мире существует две разновидности автотрофов в зависимости от способа, которым они синтезируют питательные соединения:

- фотоавтотрофы, производящие фотосинтез при помощи солнечных лучей, поглощая углекислый газ и производя сахар (при этом еще одним побочным продуктом при выработке питания является кислород), примеры: зеленые растения, водоросли, цианобактерии,

- хемоавтотрофы, прибегающие к химическим реакциям, чтобы преобразовать неорганические соединения (водород, аммиак и др.) в органику, в качестве примера можно назвать нитрифицирующие бактерии.

Продуценты — основа всего живого на Земле. Без них не обходится ни одна линия питания, второе их наименование — производители.

Консументы

Консументы — это уже потребительская ступень питания. Гетеротрофы, как еще называют эту группу, не способны самостоятельно производить пищу.

Обмен веществ в их организмах происходит за счет поглощения продуцентов или побочных продуктов их жизнедеятельности.

Гетеротрофы могут происходить из совершенно разных классов существ: млекопитающие, насекомые, грибы и даже растения (среди них тоже встречаются хищники).

Консументы делятся на порядки, их число доходит в разных вариантах пирамиды до четырех.

Порядок зависит от того, представителей какого уровня поедает животное:

- Консументы первого уровня довольствуются редуцентами — к таким гетеротрофам можно отнести ряд насекомых (божья коровка, стрекоза), зверей (заяц, антилопа) или птиц (колибри).

- Представители второго порядка поглощают тех, кто относится к предыдущей группе. Среди них лисы, охотящиеся на зайцев, насекомоядные пернатые (ласточки, скворцы), плотоядные пауки и растения (росянка, жирянка, альдрованда пузырчатая).

- Вершиной гетеротрофов являются хищные птицы (ястреб, орел) и млекопитающие (лев, волк и, разумеется, человек).

В морской экосистеме консументы — основная часть цепи питания, они поглощают около 70—80 % всей имеющейся биомассы (речь идет преимущественно о планктоне).

Редуценты

Данные организмы (называемые также деструкторами, сапрофагами), перерабатывающие отмершие органические останки животных и растений, замыкают круговорот веществ, возвращая минералы и неорганические соединения для синтеза продуцентам.

Они запускают процесс разложения органики.

Само название «редуцент» означает «возвращающий», а «деструктор» — «разрушающий».

Эти создания, как правило, отличаются крохотными размерами, за исключением крупных падальщиков (редуцентов второго порядка), не оставляют отходов жизнедеятельности (экскрементов). К ним относятся часть бактерий, грибов и насекомых (жук-навозник, дождевой червь). Сапрофагов называют «санитарами» экосистем, поскольку они способствуют очищению окружающей среды от гнили и отравляющих веществ, поедая остатки разлагающихся организмов.

Биологи выделяют два основных типа пищевых цепочек: пастбищную и детритную.

Первая (выедание) — наиболее распространенная, она базируется на автотрофах, потребляющих солнечную энергию. Именно продуценты являются основной составляющей таких цепочек. Еще одной характерной чертой выедания является обилие консументов первого разряда, употребляющих в пищу зеленую растительность, а также несколько уровней хищных гетеротрофов.

Особенно сложными представляются подобные схемы в океанах, где на более чем половину видов рыб находится рыба побольше, поглощающая все, что меньше размером.

Более редкий трофический тип — детритный, называют разложением.

Этот тип обычно встречается в лесах. Он отличается не прямым поеданием автотрофов, а после их медленного отмирания и разложения при участии редуцентов.

Открывается такая цепь органическими останками, вторая ступень — преобразовывающие их микроорганизмы, третий и четвертый уровень — так называемые детритофаги (например, птицы: утки, гуси, воробьи), затем — поедающие последних хищники (куница, ласка).

Уровни

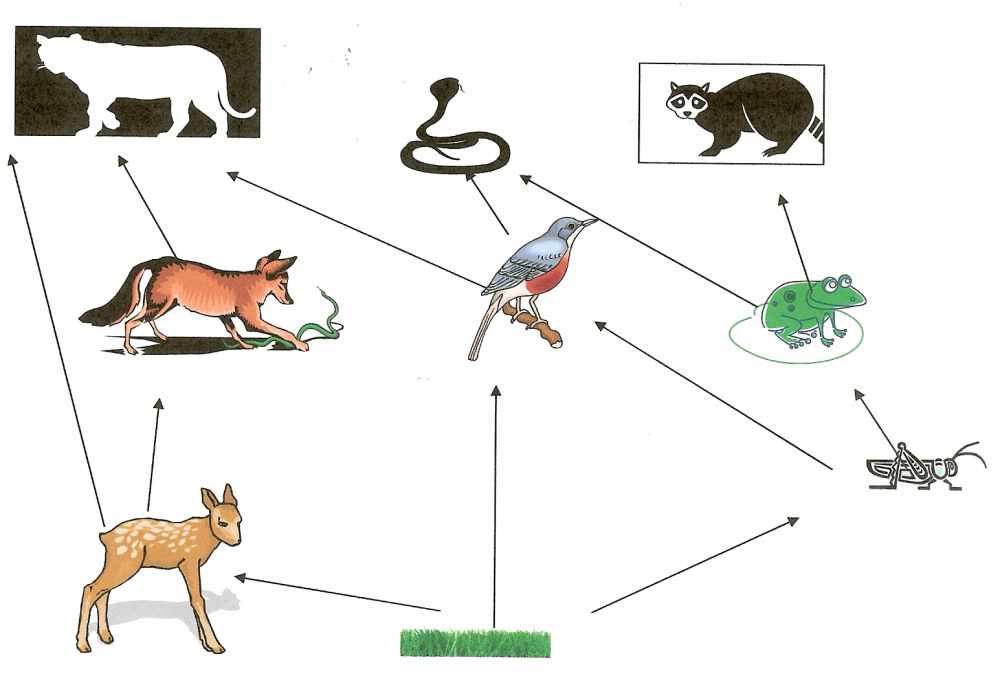

Трофическая цепь может состоять из разного количества звеньев (уровней). Каждый из них означает особое место, занимаемое тем или иным живым существом в этой линейке. Пять уровней — самый длинный вариант построения такой последовательности.

- Первый уровень занимают автотрофы, производящие то, что они едят. При этом в ход идет энергия Солнца или быстротекущей воды (горные источники), или неорганические химические вещества.

- На второй ступени — первичные растительноядные потребители. Они употребляют в пищу продуцентов. Эти создания могут иметь как микроскопические (насекомые), так и достаточно крупные размеры (копытные травоядные: корова, коза, овца).

- Третьими идут потребители второго уровня – звери и пернатые, которые охотятся на первичных консументов. В качестве примера можно назвать дрозда, ворону, кошку.

- Представители четвертой ступени поедают вышеупомянутых. Так, сова или филин едят более мелких птичек, в чей рацион входят насекомые-фитофаги. Или тигр, иногда не брезгующий лягушками, которые, как известно, питаются водными членистоногими.

- Пятый, высший уровень пирамиды возглавляют самые крупные хищники, способные одолеть большую и опасную дичь. К таковым причисляется ястреб, охотящийся даже на сов, или акула, которая съедает все, что удастся поймать.

Стоит отметить, что человек также входит в эту систему, при этом может принадлежать к совершенно различным звеньям. Несмотря на это, именно homo sapiens с течением эволюции стал называть себя вершиной трофической пирамиды, поскольку он способен, если не физически, то при помощи созданных им орудий и технологий одолеть любое дикое животное.

Энергия

Самой важной задачей функционирования пирамид питания является энергообмен между организмами в природе. При этом неизбежны огромные потери энергии, поскольку производится она лишь на первом этапе, а дальше только поглощается. При каждом поглощении изрядная часть ее (90 % — по правилу Линдемана) испаряется, отдавая тепло, а оставшееся обеспечивает жизнедеятельность каждого нового поглотителя. Как правило, эти последовательности фиксируют энергопоглощение за определенный период времени.

Наглядно описываемый процесс демонстрирует пирамида энергетических потоков. Пирамида данного вида – это оригинальная графическая модель, на которой отображается количество энергии, заключенной в каждом звене трофического уровня системы питания в определенной экосистеме. С повышением ступени показатели снижаются. Такой тип пирамид наиболее точно передает представление об организации природных сообществ, функции каждого их элемента, поскольку показывает скорость, с которой биомасса пищи проходит сквозь линейную систему питания в природе.

Примеры

В лиственных лесах

Здесь чаще всего встречается детритный трофический тип, известная часть энергообмена происходит за счет переработки микробактериями лесной подстилки.

Обычная цепь питания в широколиственных лесах составлена из трех-четырех ниш:

- Семена деревьев — лесная мышь — филин. В такой схеме дерево — продуцент, консумент первого порядка — мышь поедает продукт, производимый им — семя, а ее в свою очередь ловит филин, чья кормовая база на 60 % состоит из мелких грызунов.

- Кора дерева или кустарника — жук-короед — воробей — ястреб. Подобный вид сложнее — здесь присутствуют консументы трех разрядов. Растительная пища — кора — идет на корм членистоногому короеду. Он становится добычей маленькой насекомоядной пташки — такой, как воробей. Тот попадает в когти крупной хищной птицы — ястреба, питающегося маленькими собратьями и млекопитающими.

- Травянистое растение — гусеница — большой жук (красотел пахучий) — синица — кобчик. Представленная линейка — одна из сложнейших в лесу. В ней находятся два типа насекомых — гетеротрофов, один из которых плотоядный.

Чем богаче видовое разнообразие в природной зоне, тем сложнее будут трофические пирамиды, обнаруженные на ее территории.

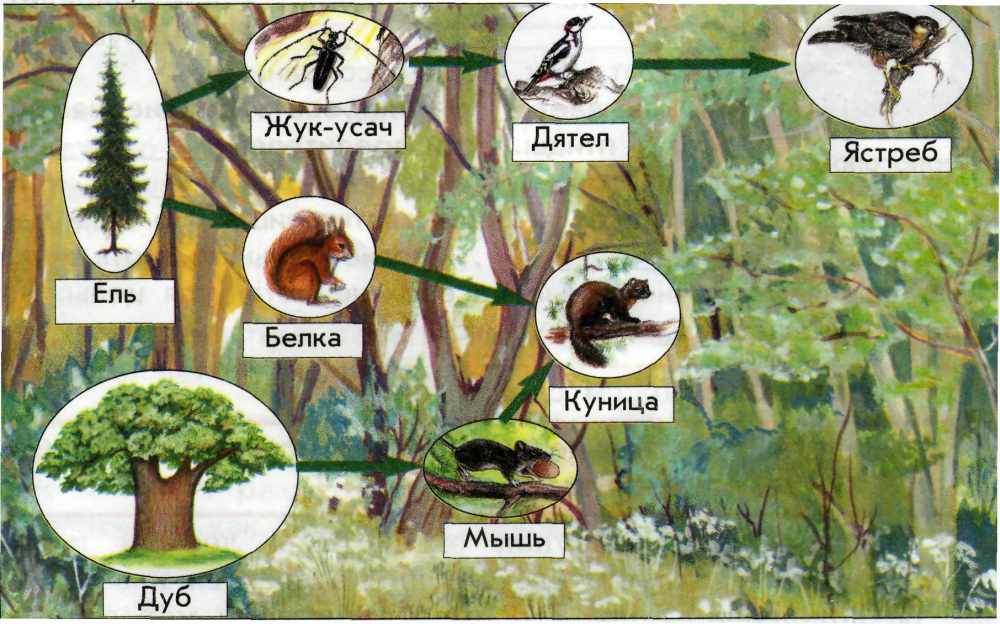

В смешанных лесах

Эта зона отличается широким ареалом обитания множества разновидностей живых существ.

Вот пара примеров:

- Гриб — лось — медведь. Короткая, но вполне отражающая особенности местной флоры и фауны взаимосвязь. Грибы-автотрофы поглощаются фитофагом-лосем. В природе на столь мощного копытного осмеливается охотиться лишь еще более мощный зверь – медведь. Именно косолапый является венцом этой экосистемы, не имея естественных врагов.

- Ель — жук-древоточец — дятел — сокол — клещ. В данном случае цепь замыкается на редуценте – паразите, питающемся кровью сокола. Первая часть последовательности схожа с предыдущей, вторая содержит насекомое-деструктора, относящегося к группе паразитирующих организмов. Их участие в круговороте веществ весьма характерно для лесных территорий.

Напоследок стоит отметить, что наличие в пищевой сети бактерий-сапрофагов — обычное явление для практически любого типа трофических связей в упомянутых экосистемах.

В хвойных лесах

Такие леса встречаются большей частью в природной зоне тайги и тундры.

Трофические связи здесь похожи на предыдущие:

- Сосна – белка – лиса блоха. Четырехуровневая цепь изображает типичную для тайги взаимосвязь: белка питается семенами из сосновых шишек, и сама становится добычей для крупного млекопитающего – рыжей лисицы. А на шкуре хищницы заводятся паразиты – блохи, сосущие кровь.

- Лишайник – олень – рысь. В северных лесах произрастают мхи и лишайники. Эти растения являются основой рациона оленей. На последних часто охотятся большие таежные кошки – рыси.

- Перегной – детритные бактерии – одноклеточные – грибы – кабан – медведь. Подобные длинные цепочки характерны для хвойных угодий. В них участвуют микроскопические организмы в качестве консументов.

Кроме того, в такой экосистеме распространены именно детритные последовательности, поскольку процесс гниения животных и растительных останков крайне важен для нормальной жизнедеятельности лесов.

Биологическое значение

Составление цепей питания помогает контролировать численность каждой из популяций во множестве существующих экосистем. По этим линейным изображениям ученым-биологам и экологам удобно отслеживать изменения в видовом многообразии той или иной зоны, просчитывать характер и степень влияния на виды тех или иных факторов: загрязнения, урбанизации, подселения новых пород, смена климата, экологические проблемы.

Достаточно наглядно показывают трофические пирамиды превосходство одной популяции над другой, их взаимоотношения, когда резкое увеличение одного вида ведет к сокращению другого. Таким образом, изучение пищевых взаимосвязей в природе при помощи трофических цепей способствует контролю над состоянием экологии и защите уязвимых разновидностей животных, грибов и растений, поддержанию естественного баланса в биосфере.

Видео

В заключение — видео с подробным описанием понятия пищевой цепи.

Источник

Таежный клещ: жизненный цикл и опасность укусов для человека

Таежный клещ является распространенным представителем иксодовых клещей. Это высокоспециализированный паразит, питающийся кровью своих жертв – всевозможных животных и человека.

В официальной литературе есть сведения о том, как называется таежный клещ – Ixodes persulcatus.

Членистоногие распространены повсеместно, могут обитать на кустарниках, в высокой травяной растительности, в зарослях.

Длительное время поджидают свою жертву, которую способны учуять на большом расстоянии. Укус таежного клеща опасен для человека, так как паразит может переносить серьезные заболевания.

Особенности таежного клеща

Систематика клеща таежного следующая:

- царство – животные;

- раздел – билатеральные, двусторонне-симметричные;

- тип – членистоногие;

- класс – паукообразные;

- надотряд – паразитиформные клещи;

- отряд – клещи иксодовые;

- вид – клещ таежный.

Питанием для клеща служит кровь всех теплокровных животных, домашних либо диких, и людей. Личинки и нимфы таежного клеща нападают на мелких грызунов, мышей, белок, птиц или зайцев.

Для человека опасность представляют половозрелые особи, нимфы людей кусают крайне редко. Глаза паукообразного не развиты, потенциальную жертву они улавливают с помощью терморецепторов.

Запах животного или человека чувствуют на расстоянии около двадцати метров, двигаясь в нужном направлении. С расстояния полуметра членистоногое различает тепло тела жертвы.

Паразиты сосредотачиваются около дорог, тропинок в лесу. Сидя на высокой траве или ветвях деревьев, клещи цепляются за тело жертвы с помощью двух передних лапок. Вытягивая их вперед, они при удобном случае зацепляются за одежду или шерсть животного.

Затем ищут наиболее подходящее место на теле жертвы и присасываются к коже. Во время охоты клещи сидят в растительности на высоте не больше метра от земли.

На мелкое животное они нападают, падая сверху. К человеку или крупному животному паразиты зацепляются за ноги, продвигаясь вверх по телу в поисках тонкого кожного покрова. Чаще всего они прокусывают кожу в области паха, шеи, живота или подмышек.

Внешний вид

Клещ таежный наделен небольшими размерами, поэтому его так трудно обнаружить в траве или на теле. Взрослая голодная особь женского пола имеет плоское тело округлой формы. Его длина около 4 мм, редко достигает 6 мм.

Напившись кровью, паразит значительно увеличивается в размерах.

Строение таежного клеща делает его похожим на маленького паука – туловище с 8 темными лапками, расположенными по сторонам.

На клиновидной голове находится хоботок с острыми челюстями. Именно с их помощью паразит проделывает отверстие в коже жертвы.

Различают особей мужского и женского пола по определенным отличиям – строению и окрасу. Клещ мужского пола имеет хитиновый покров, окрашенный в черный цвет.

Женская особь имеет похожий панцирь, но у нее он занимает лишь третью часть всего туловища. Остальная часть тела представляет собой складки кожи, которые при заполнении брюшка кровью растягиваются.

Тело самки увеличивается в 5-8 раз. Окрас черно-красный или коричнево-красный.

Их размер намного больше, чем у самцов, предельная длина которых 2,8 мм.

Территория обитания и питание

Изначально территория проживания клеща приходилась на таежную часть Сибири. За последние сто лет ареал обитания паукообразного намного расширился по ряду причин, среди которых значительное потепление климата.

В сторону запада граница распространенности паразита включает Прибалтику, Беларусь, юго-восточную часть Финляндии. На севере территория заканчивается около Петрозаводска, на юге – в Ульяновской и Самарской областях.

Восточная граница заканчивается у берега Тихого океана. Встречается таежный паразит в Японии, на востоке и севере Китая, на Сахалине, Курилах и Камчатке. Отдельные островки заселенных клещами территорий есть в горных хребтах Центральной Азии.

Жизнь и размножение

Жизненный цикл клеща таежного включает два основных аспекта – размножение и поиск источника крови.

В охотничий период паукообразные располагаются в траве, на кустарнике или на нижних ветках деревьев в ожидании потенциальной жертвы. Выше метра паразит не поднимается.

В это время клещи продвигаются к тропинкам, дорогам, реже остаются в густых зарослях кустарника или на лугах. Предпочитают влажные, затемненные места.

Клещи живут в диких местах, при этом их можно встретить в городских парках, на кладбищах, дачных участках. Сюда они могут попасть с помощью птиц, грызунов, животных или человека. Ошибочно думать, что укуса можно опасаться только в лесу.

Спаривание начинается весной. Процесс может происходить в условиях среды обитания либо в тот момент, когда самка присосавшись, пьет кровь. Наевшаяся и оплодотворенная самка откладывает от 1,5 до 2,5 тысячи яиц.

Спустя две-три недели из яиц появляются личинки, длиной 0,5 мм, имеющие шесть лапок.

Развиваясь, личинки на протяжении нескольких дней пьют кровь грызунов или птиц. По возвращении в лес они линяют, переходя в новую стадию взросления – становятся нимфами. Нимфы имеют уже восемь лапок и достигают в длину до 1,5 мм.

На этой стадии развития клещ зимует, после чего начинает охотиться на более крупных представителей теплокровных и человека, в том числе. После очередной линьки к следующей весне нимфы превращаются во взрослого клеща.

Чем опасен таежный клещ

Укус кровососущего паразита не представляет опасности – место поражения краснеет, отекает, в центре появляется точка запекшейся крови.

Такие следы после себя оставляют личинка, нимфа или самец. Напившись, они отпадают сами.

Самка, присосавшись, углубляется в тело жертвы. Она проникает вглубь до того момента, пока вся голова не окажется под кожей.

Вытаскивать паразита из ранки нужно умелыми движениями, иначе его голова останется в теле.

Оторванная и оставшаяся под кожей часть клеща, может вызвать воспалительный процесс, начнется нагноение. Это только один пример того, чем опасен таежный клещ.

Для его правильного извлечения лучше обратиться в медицинское учреждение.

Как обнаружить на теле клеща

Паразита можно обнаружить, внимательно осмотрев тело после посещения леса или дачи.

Верхнюю одежду желательно снять перед дверьми и тщательно вытряхнуть.

Домашний питомец после прогулки городским парком может принести его на себе в дом. Необходимо обязательно осматривать шерсть и тело животного на предмет выявления членистоногого.

Симптомы заболеваний

Известен факт, что таежные клещи переносчики энцефалита.

На сегодня известно пять разновидностей заболевания:

- лихорадочная форма энцефалита – высокая температура, вялость, головная боль, тошнота, расстройство сна;

- менингеальная форма энцефалита – серьезные осложнения в виде гидроцефалии и эпилептических припадков;

- полирадикулоневритическая форма энцефалита – поражаются головной мозг и нервная система, пропадает чувствительность конечностей;

- менингоэнцефалитическая форма – рвота, галлюцинации, нарушение сознания, часто заканчивается необратимыми изменениями в мозге.

Как обезопасить себя

Важно, отправляясь на прогулку в лес, подобрать правильную одежду. Она должна быть светлой, из плотной ткани.

Рукава длинные, с манжетами, низ штанин заправлен в обувь. Заросшие тропинки в лесу лучше обходить.

Жителям регионов, где сохраняется высокая вероятность заражения энцефалитом, рекомендуют делать прививки.

Используя химические средства и прислушиваясь к советам специалистов, можно уберечься от укусов клещей.

При обнаружении на теле присосавшегося паразита, лучше обратиться за медицинской помощью.

Видео: Ixodes persulcatus — Таёжный клещ

Источник