- Тип развития тли полное или неполное

- Неполное превращение

- Схема неполного превращения у клопа

- Неполное превращение и изменения морфологии насекомых

- Гемиметаболическое развитие у поденки

- Характеристика отдельных стадий

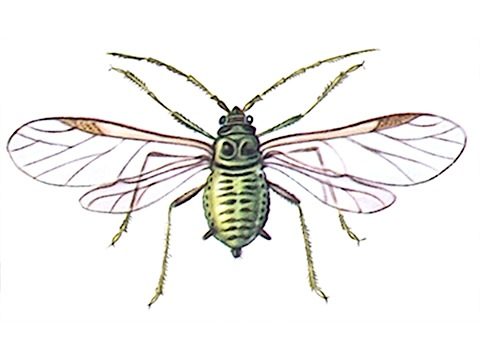

- Тля капустная

- Капустная тля

- Brevicoryne brassicae

- Морфология

- Развитие

- Морфологически близкие виды

- Географическая распространенность

- Вредоносность

- Пестициды

- Меры борьбы

- Агротехнические мероприятия

- Химический способ

- Биологический способ борьбы

- Отзывы:

- Статья составлена с использованием следующих материалов:

Тип развития тли полное или неполное

Установите соответствие между насекомым и типом его развития: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| НАСЕКОМЫЕ | ТИП РАЗВИТИЯ |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Развитие насекомых может происходит с полным превращением (яйцо→личинка→куколка→взрослое насекомое) или с неполным превращением (яйцо→личинка→взрослое насекомое).

Насекомые с неполным превращением:

отряд Прямокрылые (саранча, кузнечики, сверчки, медведки);

отряд Равнокрылые (тли, медяницы);

отряд Полужесткокрылые (клопы, водомерки, гладыши);

отряд Тараканы (тараканы);

отряд Стрекозы (коромысла, красотки, лютки).

Насекомые с полным превращением:

отряд Жесткокрылые (жуки);

отряд Чешуекрылые (бабочки);

отряд Двукрылые (мухи, комары);

отряд Перепончатокрылые (пчелы, осы, шмели, наездники, муравьи).

(А) домашняя муха — полное превращение;

(Б) майский жук — полное превращение;

(В) клоп-солдатик — неполное превращение;

(Г) стрекоза коромысло — неполное превращение;

(Д) бабочка павлиний глаз — полное превращение;

(Е) таракан — неполное превращение.

Источник

Неполное превращение

Неполное превращение – тип метаморфоза, при котором по мере своего развития насекомое проходит следующие стадии: яйцо, личинка, имаго.

Схема неполного превращения у клопа

1 – яйца, 2-6 – разные возраста личинок, 7 – имаго

Неполное превращение и изменения морфологии насекомых

На протяжении смены стадий и между ними (при смене возрастов) насекомые с неполным превращением переживают несколько периодов линьки (экдизиса), во время которых они сбрасывают кутикулу, заменяемую новой. Это позволяет их телу постепенно увеличиваться в размерах. [1] (фото)

При неполном метаморфозе различия между представителями разных стадий менее выражены, чем при полном. Личинка многих насекомых (например, кузнечиков) в общих чертах напоминает уменьшенную взрослую особь. Тем не менее, это правило существует не всегда. Так, у стрекоз каждая фаза жизненного цикла имеет свои особенности, благодаря которым, личинка и имаго выглядят по-разному. [2]

Схожесть между стадиями развития особенно заметна у примитивных бескрылых насекомых, у которых все визуальные изменения заключаются лишь в смене пропорций тела и увеличении его в размерах на протяжении взросления. Таких насекомых еще называют аметаболическими. [2]

Несмотря на меньшее количество стадий развития, наличие у насекомых неполного метаморфоза не является признаком их эволюционного несовершенства; продолжительность, количество и особенности разных фаз связаны лишь с условиями существования, в которых живут насекомые. Справедливость этого утверждения можно оценить в полной мере, если вспомнить такой пример, как циклы развития тлей. На протяжении жизни эти насекомые проходят ряд специфических стадий развития, определяющихся количеством пищевых источников и их доступностью на протяжении сезона. [1]

Гемиметаболическое развитие у поденки

1 – наяда; 2 – молодое имаго после линьки

Характеристика отдельных стадий

Яйцо. Отличается теми же особенностями, что и у насекомых с полным превращением: неподвижно, может иметь большие или меньшие размеры. На протяжении данной стадии у зародыша формируются основные органы, по окончании созревания происходит выход личинки. [2]

Личинка. В молодых возрастах личинка может отличаться по внешнему облику от имаго, но по мере развития она, как правило, все больше к нему приближается. С самого начала существования личинки ее основные морфологические отличия от взрослых особей состоят лишь в отсутствии крыльев, половых органов и структур, с ними связанных. [3]

Близость строения личинок и имаго при неполном превращении обусловлена, главным образом, тем, что различные «приобретения» появляются у таких насекомых не со сменой стадий, а постепенно, на протяжении стадии личинки, по мере смены ее возрастов. По этой причине раньше неполное превращение также называли постепенным (другие названия – частичный, прямой метаморфоз, паурометаболическое развитие). Так, у крылатых видов (например, у тараканов) зачатки крыльев появляются примерно в третьем личиночном возрасте; в отличие от них, крылья у организмов с полным метаморфозом (жуков, бабочек) становятся приобретением только последней стадии развития – имаго, а их зачатки появляются у куколок. [2]

Неполовозрелые формы насекомых с неполным метаморфозом также называются нимфами. Некоторые нимфы живут в иной среде, нежели взрослые насекомые, например, половозрелые поденки ведут надземный образ жизни, а их личинки живут под водой. В подобных случаях личинки сильнее всего отличаются от взрослой формы: строением ротового аппарата и конечностей, формой тела, структурой органов дыхания и др. Такие нимфы также называются наядами. Вариант, при котором водноживущие наяды обладают трахеями и имеют множество других специализированных черт, отличающих их от взрослых крылатых форм с дыхальцами, называется гемиметаболическим развитием. [2] [3] (фото)

Имаго. На этой стадии насекомые приобретают способность к размножению, все их органы достигают максимального развития. Крылатые насекомые с неполным метаморфозом нередко отличаются архаичными чертами строения, сходством анатомии своих органов со строением аналогичных органов предковых насекомых. Яркий тому пример – жилкование крыльев у уже упомянутых стрекоз. [2]

Источник

Тля капустная

Капустная тля

Brevicoryne brassicae

Mealy cabbage aphid

Капустная тля сильно вредит капусте и другим крестоцветным, переносит различные вирусы. Вид однодомный. Представитель подотряда Тлей. В большинстве районов при полном типе развития зимуют диапаузирующие яйца. В субтропиках тип развития неполный, зимуют партеногенетические самки. [1] В южных районах ареала за год развивается до 30 генераций, в северных – 6. [3]

Нажмите на фотографию для увеличения

Морфология

Полиморфизм. Жизненный цикл вида состоит из нескольких морфологически отличающихся генераций:

- Основательница появляется из яйца. Бескрылая.

- Бесполая девственница – несколько весенне-летних поколений партеногенетических самок:

- Крылатая девственница.

- Бескрылая девственница.

- Полоноски появляются в колониях к осени.

- Нормальные самки (амфигонные) отрождаются из полоносок, откладывают яйца. Бескрылые.

- Нормальные самцы (амфигонные) крылатые, оплодотворяют нормальных самок (амфигонных).

Все партеногенетические генерации капустной тли, как и у всех представителей надсемейства настоящих тлей, живородящие. [3]

Яйцо черное, блестящее, овально-удлиненной формы. [4]

Основательница, как и у всего семейства афид, развивается из перезимовавшего яйца. По морфологии схожа с бескрылыми партеногенетическими девственницами следующих поколений. Отличается крупным (толстым) телом, короткими усиками, шпицем и ногами. [7]

Бескрылая девственница. Длина – 1,8–2,0 мм, форма тела широко-эллипсоидная. Цвет тела бледно-зеленый, опыление густое. Голова бурая, а на теле, начиная с первого элемента брюшка, наблюдаются бурые поперечные разорванные полосы. Глаза черные, усики и ноги бурые. Третий членик усиков светлый. Трубочки бурые, хвостик конический, темно-зеленого цвета, маргинальные бугорки отсутствуют. Усики короткие, состоят из шести, реже пяти члеников, вторичные ринарии отсутствуют. Трубочки цилиндрические, посередине слегка вздутые, немного короче хвостика. [3]

Склериты имеются на голове и всех или многих тергитах брюшка в виде двух рядов поперечных полос. [2]

Крылатая девственница. Размер – 1,5–2,3 мм. Форма тела удлиненно-эллипсоидная. Опыление серое. Голова, грудь, усики и ноги бурые. Брюшко желто-зеленого цвета с бурыми поперечными полосами и маргинальными пятнами на каждом сегменте. Усики длиннее, чем у бескрылых девственниц. На третьем членике каждого усика – 50–60 округлых вторичных ринарий, располагающихся в три ряда по всей длине членика. [3]

Амфигонная самка. Размер – 1,8–2 мм. Цвет тела травянисто-зеленый, волосковое опыление отсутствует. На голове и VIII сегменте брюшка имеется по буроватому пятну. На груди и брюшке – 2–4 ряда продольных спинальных пятен, слегка бурых. Трубочки, хвостик, шестой членик усиков и ноги также буроватые. Задние голени вздутые, с немногочисленными, неявственными псевдосенсориями. Хвостик короче трубочек, оборудован тремя парами волосков. [3]

Самец крылатый. Размер – 1,4–1,8 мм. Голова и полосы на передне- и среднегруди бурые. Цвет брюшка желтый или желто-зеленый с четырьмя рядами продольных спинальных пятен бурого оттенка, маргинальными пятнами черного цвета. Усики черные, длиннее, чем у бескрылых, трубочки буроватые, хвостик желтый. [3]

Фенология развития (в сутках)

Развитие

Яйцо зимует на стеблях у основания листьев капусты или дикорастущих крестоцветных.

Основательницы. Личинки основательниц выходят из яиц весной и приступают к поиску кормового растения. В этот период многие особи гибнут. Отыскав нужное растение, основательница присасывается к листьям или черешку и партеногенетически производит на свет поколение бескрылых девственниц.

Бескрылые девственницы питаются (сосут) на верхней стороне листьев и на черешках семенников. Бескрылая девственница первой генерации отрождает в среднем до 20 крылатых и 27 бескрылых особей. Плодовитость последующих поколений меньше на 25 %.

Крылатые девственницы (расселительницы) появляются у бескрылых особей также партеногенетически. Благодаря крылатым особям капустная тля очень быстро распространяется на культурных посевах, в частности на капусте. Крылатые особи также сосут на верхней стороне листовой пластинки.

Амфигонное поколение (самцы и самки). К осени тли концентрируются на прикорневых листьях возле почвы. Здесь развиваются амфигонные самцы и самки.

Период спаривания проходит на прикорневых листьях возле почвы. Нормальные самки откладывают по четыре зимующих яйца на стеблях у оснований капустных листьев, остающихся в почве, или на других крестоцветных.

Особенности развития. Вид не мигрирует. Живет однодомно на различных крестоцветных. В течение лета на юге ареала развивается до 30 генераций, а на севере (в Финляндии) – до 6, состоящих из бескрылых и крылатых партеногенетических самок. Отрицательное действие на развитие вида оказывают проливные дожди. Летальная температура для капустной тли – -15°C – -18 °C. Наиболее предпочитаемые кормовые растения – все виды родов Brassica, Erucastrum, Sinapis, Rhaphanus. [3]

Морфологически близкие виды

По внешним признакам (морфологии) к описываемому виду близка Brevicoryne barbareae. Отличается отсутствием склериты на теле бескрылых особей. У крылатых склериты – это краевые пятна в виде полосок на последних трех тергитах брюшка. Цвет покровов темно-зеленый или бурый. [2]

Кроме описываемого вида часто встречаются Brevicoryne crambe и Brevicoryne buhri, также схожие по морфологии (внешнему виду) с Brevicoryne brassicae. [2]

Географическая распространенность

Капустная тля распространена повсеместно, завезена во все страны мира. В России не зарегистрирована в субтропической зоне. [1]

Вредоносность

Капустная тля вредит крестоцветным. Среди огородных культур наибольший вред причиняет капусте и редису. Может повреждать и другие огородные культуры. Размножается обычно в массовом количестве, иногда покрывая целиком все растение. В результате сосания тли черешки семенников искривляются и отстают в росте, а листья желтеют и обесцвечиваются. [3]

Пестициды

Химические пестициды:

Опрыскивание по вегетации:

В личных подсобных хозяйствах:

Биологические пестициды:

Опрыскивание по вегетации: [6]

Меры борьбы

Агротехнические мероприятия

- Борьба с сорной растительностью.

- Соблюдение агротехники возделывания культур.

Химический способ

Своевременная обработка растений пиретроидами, фосфорорганическими соединениями, неоникотиноидами, инсектицидами на основе никотина. [5]

Биологический способ борьбы

При написании статьи также использовались следующие источники: [8]

Оставьте свой отзыв:

Отзывы:

Составители: Григоровская П.И., Зайцева Т.В.

Последнее обновление: 05.06.17 16:13

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Бей-Биенко Г. Я. Насекомые и клещи Вредители сельскохозяйственных культур. Т 1. Насекомые с неполным превращением. Издательство «Наука» Ленинградское отделение. Ленинград. 1972 год

Бей-Биенко Г.Я. Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах. Том 1. Низшие, древнекрылые, с неполным превращением, Издательство «Наука», Москва – Ленинград, 1964 – 937 с.

Васильев В.П. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: В 3-х т. /Под общ. ред. В.П. Васильева.— 2-е изд., испр. и доп.— Т. 1. Вредные нематоды, моллюски, членистоногие/ Ред. тома В.Г. Долин.— К.: Урожай, 1987.— 440 с.: ил. ОК

Васильев В.П., Лифшиц И. З. Вредители плодовых культур . — М. : Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1958. — 392 с. — ил.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2013 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>

Лер П.А. Определитель насекомых Дальнего Востока СССР / под редакцией П.А. Лер. Т. II. Равнокрылые и полужесткокрылые. Главный редактор. – Л.: Наука, 1988 год – 972 с.

Тимченко В.И. Атлас вредителей и болезней овощных, бахчевых культур и картофеля. Тимченко В.И., Ефремова Т.Г. Киев: «Урожай», 1974 — 184 с., илл. (на украинском языке). Иллюсрации из книги. ©

Источник