- Тли производят за лето несколько

- Участок цепи белка вируса табачной мозайки состоит из следующих аминокислот ; серин-глицин-серин-изолейцин-треонин-пролин-серин .В результате воздействия на ирфомационную РНК азотистой кислотной цитозин РНК замещается гуанином .Определите изменения в строении белка вируса после воздействия на РНК аз-й кис-ы

- § 36. Оплодотворение

- Биология, 10 класс (Лисов, 2014)

- Устьица открываются при поступлении воды потому что а)состоят из двух клеток б)не соединены с соседними клетками плазмодесмами в)имеют хлоропласты г)умеют неравномерно утолщенную клеточную стенку (более толстую ближе к устьичной щели)

Тли производят за лето несколько

Весной, при благоприятных условиях, самка тли, размножаясь партеногенетически, может воспроизвести до 60 особей только женского пола, каждая из которых через неделю даст столько же самок. К какому способу относят такое размножение, в чём его особенность? Почему при этом образуются только женские особи?

1) Способ – партеногенез — относят к половому размножению.

2) Особенность – развитие из неоплодотворенной яйцеклетки. Из неоплодотворенной яйцеклетки у тлей может получиться только женская особь.

| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|

| Ответ включает все названные выше элементы и не содержит биологических ошибок | 2 |

| Ответ включает 1 из названных выше элементов. Ответ включает 2 из названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки | 1 |

| Ответ неправильный | 0 |

| Максимальный балл | 2 |

Из неоплодотворённой яйцеклетки развиваются партеногенетические самки которые, затем также рождают партеногенетических самок и так до тех пор , пока не наступят неблагоприятные условия , обычно это похолодание ближе к осени, рождаются(также партеногенетически) настоящие самки и самцы (самки с крыльями), обычно перед этим рожаются полоноски(крылатые партеногенетические самки способные родить настоящих самок и самцов) партеногенетические самки не имеют крыльев, они спариваются и откладывают зимующие яйца, из которых весной выходят партеногенетические самки.

Источник

Участок цепи белка вируса табачной мозайки состоит из следующих аминокислот ; серин-глицин-серин-изолейцин-треонин-пролин-серин .В результате воздействия на ирфомационную РНК азотистой кислотной цитозин РНК замещается гуанином .Определите изменения в строении белка вируса после воздействия на РНК аз-й кис-ы

Задача может иметь несколько решений, т. к. одна аминокислота может кодироваться разными триплетами. Разберу один из вариантов.

серин-глицин-изолейцин-треонин-пролин-серин

UCU-GGU-AUU-ACA-CCC-UCU

Измененная ДНК:

UGU-GGU-AUU-AGA-GGG-UGU

Измененный белок:

цистеин-глицин-изолейцин-аргинин-глицин-цистеин

Ответ:

Б) ланцетник ( Ланцетниковые)

З) квакша; ( Земноводные)

К) черепаха; ( Пресмыкающиеся)

П) олень. ( Млекопитающие)

Кле́точная мембра́на — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды

Клетка — это структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов

Ядро — это один из структурных компонентов эукариотической клетки , содержащий генетическую информацию

Цитопла́зма — полужидкое содержимое клетки , внутренняя среда живой или умершей клетки , кроме ядра и вакуоли, ограниченная плазматической мембраной.

Хромосо́мы — нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки , в которых сосредоточена бо́льшая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения

Одноклеточные (простейшие) имеют ряд характерных признаков.

1) Одноклеточная либо колониальная форма.

2) Микроскопические размеры.

3) Передвигаются с помощью жгутиков, ресничек, ложноножек.

4) При неблагоприятных условиях образуют цисту.

Источник

§ 36. Оплодотворение

Биология, 10 класс (Лисов, 2014)

Осеменение и оплодотворение у животных. Процессы, обусловливающие встречу и контакт мужских и женских половых клеток животных, называются осеменением. Осеменение предшествует слиянию гамет — оплодотворению. У одних животных слияние сперматозоида с яйцеклеткой происходит во внешней среде, у других — внутри организма самки. В связи с этим различают наружное и внутреннее оплодотворение.

При наружном оплодотворении сперматозоиды и яйцеклетки выводятся в воду (т. е. во внешнюю среду), где и происходит их слияние. Значительная часть гамет погибает от неблагоприятных условий среды, поэтому у животных с наружным типом оплодотворения (костных рыб, амфибий, многих водных беспозвоночных) вырабатывается большое количество половых клеток. Например, треска. выметывает около 10 млн икринок, а рыба-луна — до 300 млн.

Внутреннее оплодотворение происходит в материнском организме, для этого сперматозоиды вводятся в половые пути самки. Вероятность встречи мужских и женских гамет гораздо выше, чем при наружном оплодотворении, поэтому у самок формируется меньшее количество яйцеклеток. Внутреннее оплодотворение характерно прежде всего для обитателей суши — многих беспозвоночных (.круглых червей, пауков и насекомых) и всех наземных позвоночных (рептилий, птиц, млекопитающих). Этот тип оплодотворения наблюдается и у некоторых водных животных, например у хрящевых рыб и головоногих моллюсков.

Процесс оплодотворения состоит из нескольких этапов: проникновения сперматозоида в яйцеклетку, слияния гаплоидных ядер обеих гамет с образованием диплоидной зиготы и ее активации к дальнейшему развитию.

Проникновение сперматозоида вызывает у яйцеклетки отслоение оболочки оплодотворения, препятствующей проникновению других сперматозоидов. В цитоплазме яйцеклетки ядро сперматозоида увеличивается и достигает размеров ядра яйцеклетки. Затем ядра сближаются и сливаются, в результате образуется зигота. В ядре зиготы все хромосомы вновь становятся парными: в каждой паре гомологичных хромосом одна является отцовской, другая — материнской. Следовательно, диплоидный набор хромосом, характерный для соматических клеток большинства живых организмов, восстанавливается именно при оплодотворении.

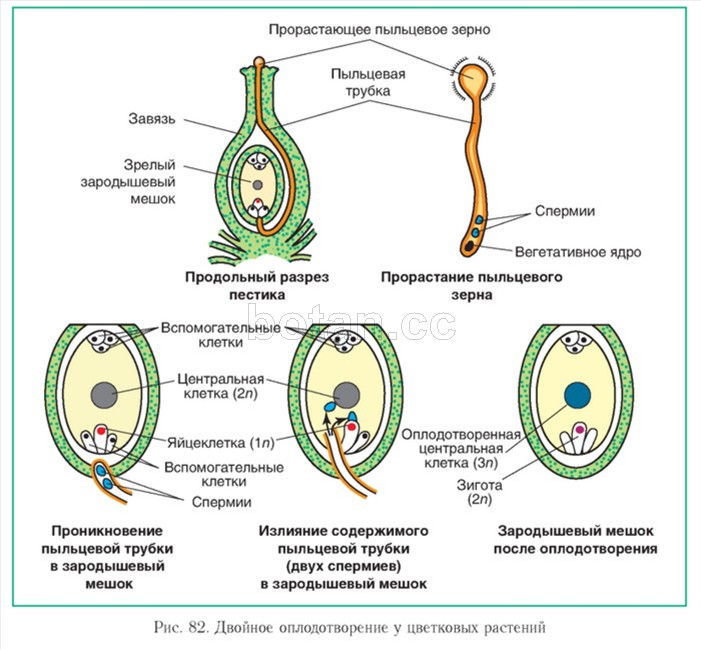

Особенности оплодотворения у растений. Рассмотрим процесс оплодотворения на примере цветковых (покрытосеменных) растений. У них оплодотворению предшествует опыление — перенос пыльцевых зерен с тычинок на рыльце пестика. Пыльцевое зерно, попавшее на рыльце пестика, вскоре начинает прорастать, образуя пыльцевую трубку (рис. 82). Пыльцевая трубка пронизывает мякоть столбика и завязи, достигая семязачатка (семяпочки).

Внутри каждого семязачатка содержится зародышевый мешок, содержащий семь клеток — гаплоидную яйцеклетку, диплоидную центральную клетку, а также пять вспомогательных гаплоидных клеток. При входе в зародышевый мешок конец пыльцевой трубки лопается, и из нее изливается внутреннее содержимое с двумя мужскими гаметами — спермнями.

Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, а другой — с центральной клеткой зародышевого мешка. Оба слияния происходят почти одновременно. Из зиготы развивается зародыш семени, имеющий диплоидный (2п) набор хромосом, а из оплодотворенной центральной клетки — ткань, называемая эндоспермом и имеющая триплоидный (3п) набор хромосом. В эндосперме откладываются питательные вещества, необходимые зародышу.

После оплодотворения каждый из семязачатков превращается в семя, а в результате разрастания завязи формируется плод.

Таким образом, у цветковых (покрытосеменных) растений происходит двойное оплодотворение. Этот процесс был открыт русским ученым С. Г. Наваши-ным в 1898 г. В результате двойного оплодотворения происходит формирование не только зародыша, но и питательной ткани (эндосперма), что ускоряет весь процесс развития семени.

Партеногенез представляет собой особую форму полового размножения, при котором зародыш развивается из неоплодотворенной яйцеклетки. Эта форма размножения характерна главным образом для видов, обладающих коротким жизненным циклом.

Партеногенез может быть гаплоидным и диплоидным. При гаплоидном партеногенезе новый организм развивается из гаплоидной (1 п) яйцеклетки. Например, у пчел, паразитических ос, муравьев в результате партеногенеза появляются гаплоидные самцы, в то время как из оплодотворенных яиц — диплоидные самки, что приводит к возникновению различных каст организмов. Такой механизм размножения у общественных насекомых позволяет регулировать численность потомков мужского и женского пола.

У тлей, дафний, некоторых ящериц наблюдается д и п л о и д и ы й партеногенез, при котором самки формируют «нестандартные» диплоидные (2п) яйцеклетки. Из таких яйцеклеток без оплодотворения развивается диплоидное потомство. Это помогает поддерживать численность популяции в условиях, когда встреча особей разного пола затруднена.

В благоприятных условиях у дафний не происходит мейоз, а формируются диплоидные яйцеклетки, которые развиваются без оплодотворения и дают начало самкам. У скальных ящериц перед мейозом происходит удвоение числа хромосом в клетках половых желез. Далее тетраплоидные (4/?) клетки проходят мейоз, и в результате образуются диплоидные яйцеклетки, которые без оплодотворения дают начало новому поколению, состоящему только из самок. Установлено существование естественного партеногенеза у некоторых видов птиц. Например, у одной из пород индеек многие яйца развиваются партеногенетически, причем из них появляются только самцы.

Сравнение особенностей бесполого и полового размножения. Сравнительная характеристика бесполого и полового размножения приведена в таблице 6.

Таблица 6. Особенности бесполого и полового размножения

Происходит без участия гамет

Происходит с участием гамет

Участвует один организм

Участвуют две родительские особи (за исключением партеногенеза и самооплодотворения)

Нет необходимости в поиске партнера. Практически любая особь может оставить потомство

Потомство может оставить не каждая особь, необходимы определенные условия для встречи партнеров, образования родительских пар, выведения потомства

В большинстве случаев потомство однообразное, является копией родителя. Все ч.удачные:/ и s.неудачные:^ сочетания родительских генов переходят в следующее поколение

Потомство разнообразное, т. к. кададый потомок наследует уникальную комбинацию родительских генов и признаков. Возникают новые ч.удачные:/ и ч.неудачные:/ сочетания генов и признаков

1. Что такое оплодотворение? Каково его биологическое значение? Какие этапы включает процесс оплодотворения?

2. Для каких животных характерно наружное оплодотворение? Внутреннее? В чем заключается преимущество внутреннего оплодотворения перед наружным?

3. Как происходит оплодотворение у цветковых растений? Почему оно называется двойным?

4. Чем диплоидный партеногенез отличается от гаплоидного?

5. В чем заключаются преимущества и недостатки партеногенеза перед обычными формами полового размножения?

6. Назовите отличительные особенности, а также преимущества и недостатки бесполого и полового размножения.

7. Тли производят за лето несколько партеногенетических поколений, состоящих только из бескрылых самок. При перенаселении или других неблагоприятных обстоятельствах самки начинают откладывать яйца, из которых развиваются крылатые особи обоих полов. Какое это имеет биологическое значение?

Глава 1. Химические компоненты живых организмов

Глава 2. Клетка — структурная и функциональная единица живых организмов

Глава 3. Обмен веществ и преобразование энергии в организме

Глава 4. Структурная организация и регуляция функций в живых организмах

Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов

Глава 6. Наследственность и изменчивость организмов

Источник

Устьица открываются при поступлении воды потому что а)состоят из двух клеток б)не соединены с соседними клетками плазмодесмами в)имеют хлоропласты г)умеют неравномерно утолщенную клеточную стенку (более толстую ближе к устьичной щели)

Ответ:

Устьица открываются при поступлении воды потому что

а)состоят из двух клеток.

Объяснение:

Устьице состоит из двух примыкающих друг к другу клеток и устьичной щели между ними. К замыкающим клеткам примыкают побочные клетки. Под устьицем имеется воздушная полость. Устьица могут автоматически закрываться или открываться при необходимости.

Ответ:

Объяснение:

задача на дигибридное скрещивание

СЕМИОТИКА, наука о знаках. Семиотика появилась в начале 20 в. и с самого начала представляла собой метанауку, особого рода надстройку над целым рядом наук, оперирующих понятием знака. Несмотря на формальную институционализацию семиотики (существуют семиотическая ассоциация, журналы, регулярно проводятся конференции и т.д.), статус ее как единой науки до сих пор остается дискуссионным. Так, интересы семиотики распространяются на человеческую коммуникацию (в том числе при помощи естественного языка), общение животных, информационные и социальные процессы, функционирование и развитие культуры, все виды искусства (включая художественную литературу), метаболизм и многое другое. Идея создания науки о знаках возникла почти одновременно и независимо у нескольких ученых. Основателем семиотики считается американский логик, философ и естествоиспытатель Ч.Пирс (1839–1914), который и предложил ее название. Пирс дал определение знака, первоначальную классификацию знаков (индексы, иконы, символы), установил задачи и рамки новой науки. Семиотические идеи Пирса, изложенные в очень нетрадиционной и тяжелой для восприятия форме, да к тому же в далеких от круга чтения ученых-гуманитариев изданиях, получили известность лишь в 1930-х годах, когда их развил в своем фундаментальном труде другой американский философ – Ч.Моррис, который, кроме всего прочего, определил и структуру самой семиотики. Дальнейшее развитие подход Пирса получил в работах таких логиков и философов, как Р.Карнап, А.Тарский и др. Несколько позднее швейцарский лингвист Ф. де Соссюр (1857–1913) сформулировал основы семиологии, или науки о знаках. Знаменитый Курс общей лингвистики (курс лекций) был издан его учениками уже после смерти ученого в 1916. Термин «семиология» и сейчас используется в некоторых традициях (прежде всего французской) как синоним семиотики. В 1923 немецкий философ Э.Кассирер опубликовал трехтомный труд, посвященный философии символических форм. Несмотря на общую идею необходимости создания науки о знаках, представления о ее сущности (в частности у Пирса и Соссюра) значительно различались. Пирс представлял ее как «универсальную алгебру отношений», т.е. скорее как раздел математики. Соссюр же говорил о семиологии как науке психологической, некоторой надстройке прежде всего над гуманитарными науками. В основе семиотики лежит понятие знака, понимаемого по-разному в различных традициях. В логико-философской традиции, восходящей к Ч.Моррису и Р.Карнапу, знак понимается как некий материальный носитель, представляющий другую сущность (в частном, но наиболее важном случае – информацию). В лингвистической традиции, восходящей к Ф. де Соссюру и позднейшим работам Л.Ельмслева, знаком называется двусторонняя сущность. В этом случае вслед за Соссюром материальный носитель называется означающим, а то, что он представляет, – означаемым знака. Синонимом «означающего» являются термины «форма» и «план выражения», а в качестве синонимов «означаемого» используются также термины «содержание», «план содержания», «значение» и иногда «смысл». Другое ключевое понятие семиотики – знаковый процесс, или семиозис. Семиозис определяется как некая ситуация, включающая определенный набор компонентов. В основе семиозиса лежит намерение лица А передать лицу Б сообщение В. Лицо А называется отправителем сообщения, лицо Б – его получателем, или адресатом. Отправитель выбирает среду Г (или канал связи), по которой будет передаваться сообщение, и код Д. Код Д, в частности, задает соответствие означаемых и означающих, т.е. задает набор знаков. Код должен быть выбран таким

Источник