Основные типы кривых выживаемости, кривые роста популяций , закон уменьшения отдачи , концепция поддерживающий емкости среды, экологические стратегии популяции.

Выживаемость — абсолютное число особей (или процент от исходного числа особей), сохранившихся в популяции за определенный промежуток времени: Z = n/N * 100%, где Z — выживаемость, %; n — число выживших; N — исходная численность популяции. Выживаемость зависит от ряда причин: возрастного и полового состава популяции, действия тех или иных факторов среды и др.

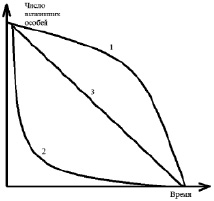

Выживаемость можно выразить в виде кривых выживания, которые отражают, как по мере старения снижается численность особей одного возраста в популяции.

Различают три основных типа кривых выживания:

1.кривая I типа свойственна организмам, смертность которых на протяжении всей жизни мала, но резко возрастает в ее конце (например, насекомые, погибающие после кладки яиц, люди в развитых странах, некоторые крупные млекопитающие);

2.кривая II типа характерна для видов, у которых смертность остается примерно постоянной в течение всей жизни (например, птицы, пресмыкающиеся);

3.кривая III типа отражает массовую гибель особей в начальный период жизни (например, многие рыбы, беспозвоночные, растения и другие организмы, не заботящиеся о потомстве и выживающие за счет огромного количества икринок, личинок, семян и т.п.).

Встречаются кривые, сочетающие черты основных типов (например, у людей, живущих в отсталых странах, и некоторых крупных млекопитающих кривая I типа вначале имеет резкое падение в связи с большой смертностью сразу после рождения).

Кривые роста популяций:

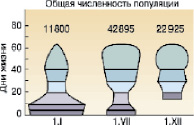

Если при незначительной эмиграции и иммиграции рождаемость превышает смертность, то популяция будет расти. Рост популяции является непрерывным процессом, если в ней существуют все возрастные группы. Скорость роста популяции при отсутствии каких-либо экологических ограничений описывает дифференциальное уравнение: dN/dt = rN, где N – численность особей в популяции; t – время; r – константа скорости естественного прироста.

J-образная модель роста популяции. Если r > 0, то со временем численность популяции становится больше. Рост происходит сначала медленно, а затем стремительно увеличивается по экспоненциальному закону, т.е. кривая роста популяции принимает J-образный вид .Такая модель основывается на допущении, что рост популяции не зависит от ее плотности. Считают, что почти любой вид теоретически способен увеличить свою численность до заселения всей Земли при достатке пищи, воды, пространства, постоянстве условий среды и отсутствии хищников. Эта идея была выдвинута еще на рубеже XVIII и XIX вв. английским экономистом Томасом Р. Мальтусом, основоположником теории мальтузианства.

S-образная модель роста популяции. Иное развитие получает ситуация при ограниченности пищевых ресурсов либо при скоплении токсичных продуктов (отходов) метаболизма. Первоначальный экспоненциальный рост в исходных благоприятных условиях со временем продолжаться не может и постепенно замедляется. Плотность популяции регулирует истощение пищевых ресурсов, накопление токсикантов и поэтому влияет на рост численности. С увеличением плотности скорость роста популяции постепенно снижается до нуля, и кривая выходит на некоторый стабильный уровень (график образует плато). Кривая такого роста имеет S-образную форму, и поэтому соответствующая модель развития событий называется S-образной. Она характерна, например, для дрожжей, фактором, ограничивающим их рост, является накопление спирта, а также для водорослей, самозатеняющих друг друга. В обоих случаях численность популяции не достигает уровня, на котором начинает сказываться нехватка элементов питания (биогенов).

концепция поддерживающий емкости среды:

ёмкость среды — это максимальный размер популяции вида, который среда может безусловно стабильно поддерживать, обеспечивать пищей, укрытием, водой и другими необходимыми благами.

Для популяции человека, необходимыми иногда так же признают гигиену и медицинское обслуживание. С увеличением плотности заселения рождаемость обычно падает вместе с увеличением смертности. Разность между рождаемостью и смертностью называют естественным приростом.

Таким образом, ёмкость среды это количество индивидов, проживание которых в данной среде не ведет к негативному воздействию на организм индивида и среду. Ниже ёмкости среды популяция, как правило, имеет положительный естественный прирост, при превышении ёмкости естественный прирост обычно становится отрицательным.

Емкость среды — пределы ресурсов, за счет которых существует вид ( пища, убежища, места для размножения и т.п.) на данной территории; ограничивает максимальную численность популяции.

Емкость среды определяется, во-первых, количеством имеющихся в наличии жизненно важных средств существования, которые могут быть использованы особями популяций ( например, корм), и, во-вторых, вредными воздействиями, например зимними холодами или сухой и жаркой летней погодой. Емкость окружающей среды может быть фиксированной или колеблющейся. Фиксированная верхняя граница плотности характерна для птиц с выраженным гнездовым поведением, например для синиц. При развешивании дуплянок на деревьях в богатых пищей лесах они могут селиться очень плотно.

Емкость среды — это такая численность популяции вида, которая может существовать в данной среде, без непрерывного изменения. Мы не считаем, что эта концепция имеет ограниченное значение. Максимальная емкость зависит от наличия пищи и пространства, но фактическая емкость может быть совершенно иной. Например, фактическая емкость для вида, при наличии очень эффективных хищников, может определяться взаимодействием между физическими условиями, наличием убежищ и свойствами хищника и жертвы по отношению ко всей окружающей среде, а не просто наличием определенного количества пищи или необходимым жизненным пространством. Таким образом, емкость среды может быть определена довольно просто или может являться производным чрезвычайно сложных биотических и абиотических взаимосвязей.

Комплекс свойств популяции, направленных на повышение вероятности выживания и оставление потомства, называетсяэкологической стратегией выживания. Это общая характеристика роста и размножения. Сюда входят темпы роста особей, время достижения половозрелости, плодовитость, периодичность размножения и т.д.Экологические стратегии популяций отличаются большим разнообразием. Но при этом все их многообразие заключено между двумя типами эволюционного отбора, которые обозначаются константами логистического уравнения: r-стратегия и К-стратегия.

r-стратеги (r-виды, r-популяции) – популяции из быстро размножающихся, но менее конкурентоспособных особей. Имеют J-образную кривую роста численности, не зависящую от плотности популяции. Такие популяции быстро расселяются, но они малоустойчивы, к ним относятся бактерии, тли, однолетние растения и др.

К-стратеги (К-виды, К-популяции) – популяции из медленно размножающихся, но более конкурентоспособных особей. Имеют S-образную кривую роста численности, зависящую от плотности популяции. Такие популяции населяют стабильные местообитания. К ним относятся человек, деревья и др.

Следует отметить, что одну и ту же среду обитания разные популяции могут использовать по-разному, поэтому в одном и том же местообитании могут сосуществовать виды с r- и К-стратегиями. Между этими крайними стратегиями существуют переходы. Ни один из видов не подвержен только r- или только К-отбору.

Источник

Кривые роста

Экспоненциальная кривая, j-кривая : рост бактерий после высева на свежую среду.

Экспоненциальная кривая ® в S— кривую (снижение пищевых ресурсов, накопление токсических отходов метаболизма).

S – форма: скорость роста зависит от плотности популяции. С увеличением плотности скорость роста популяции снижается до 0, кривая выходит на стабильный уровень. При «0» росте популяция стабильна, т.е. ее размеры не меняются (скорость размножения уравновешена смертностью). S кривая характерна для одноклеточных, многоклеточных водорослей в культуральной среде, фитопланктона озер и океанов весной, насекомых (с обильным запасом пищи без хищников).

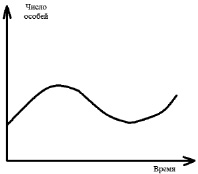

Кривая «бум и крах». Кривая роста не зависит от плотности поауляции. Крах в результате истощения ресурсов, когда ресурс становится лимитирующим. Причиной краха может быть внезапное изменение условий среды (экологических факторов), понижающее поддерживающую емкость среды.

N – число особей;

r – врожденная скорость роста;

max скорости размножения;

K – max число организмов, которое может поддерживаться в данных условиях среды;

K – поддерживающая емкость среды.

Стратегии популяций – это способы реагирования организмов на изменение экологических условий.

r – виды: быстро размножаются, высокое значение r. Это «оппортунистические» виды, — типичные пионерные виды нарушения местообитаний. V размножения не зависит от плотности популяции. Вид неустойчив. Расселяется широко, мигрирует. Размножение – с большими затратами вещества, энергии. Малые размеры особей, малая продолжительность жизни. Селится на открытом грунте. Местообитание не долго сохраняется (фрукты для дрозофилл). Слабо развиты приспособительные, защитные механизмы. Слабые конкуренты, не становятся доминантами. Лучше приспособлены к изменениям среды. Это: бактерии, парамеции, тли, однолетние растения.

K – виды – низкое значение r. Характерна для поздних стадий сукцессий. Размножаются медленно. Скорость размножения зависит от плотности популяции. Родители заботятся о потомстве. Размеры популяции близки к равновесному. Вид устойчив. Расселяются медленно. Крупные размеры. Большая продолжительность жизни. Местообитание устойчиво, сохраняется долго. Сильные конкуренты. Хорошие защитные механизмы. Могут становиться доминантами. Высокая специализация для жизни, менее устойчивы к изменениям условий среды. Это: человек, деревья, кондор, альбатрос, крупные тропические бабочки.

Другие виды стратегий:

Маклиод (80-е годы XIX в) разделил все растения на «пролетариев», которые выживают благодаря большому количеству семян и не имеют многолетних тканей, и «капиталистов», которые имеют невысокую семенную продуктивность и затрачивают основную массу продуктов фотосинтеза на накопление «капитала» многолетних тканей. «Пролетарии» – однолетние травы, «капиталисты» – деревья.

Р.Макартур и Е.Уилсон выделили аналогичные типы стратегий для животных. Животные-«пролетарии» отличаются большой плодовитостью, но небольшой массой тела (кролики, муравьи, тля, воробьи). Животные-«капиталисты» – крупные и имеют невысокую плодовитость (рысь, буйвол, орел).

В 30-е годы ХХ в. российский эколог Л.Г Раменский выделил три стратегии поведения организмов:

Виоленты (львы) – распространены в стабильных условиях среды, богатой ресурсами. Они отличаются высокой конкурентной способностью, но плохо приспосабливаются к засухе, засолению, затенению и и могут погибнуть при ухудшении условий. Виоленты – дуб, кедр.

Патиенты (верблюды) – способны произрастать в неблагоприятных условиях (при остром дефиците воды, на кислых или засоленных почвах, при низких температурах), имеют специальные приспособления. Клюква, багульник, одуванчик, подорожник.

Эксплеренты (шакалы) – приспособлены к быстрому усвоению обильных ресурсов при слабой конкуренции. Это однолетние и малолетние растения рудеральных (мусорных) сообществ нарушенных местообитаний, где не могут обитать виоленты. Они играют роль «ремонтной» бригады, т.к. быстро покрывают обнажившуюся почву. Но эксплеренты-сорняки могут снижать урожай на полях и поэтому их плотность контролируется человеком.

Источник

Научная электронная библиотека

Хамзина Ш. Ш., Жумабекова Б. К.,

3.3. Стратегии выживания. Кривые роста численности популяции

Выживаемость – средняя для популяции вероятность сохранения особей каждого поколения за определенный промежуток времени. Различают три типа смертности или, как их чаще называют, «кривые выживаемости». Каждый вид имеет свою кривую выживаемости (рис. 7).

Рис. 7. Три типа кривых выживания: 1 – человек; 2 – рыбы; 3 – гидра

Первая кривая – сильновыпуклая. Выпуклость кривой характеризует повышение смертности к концу жизни, остававшуюся до этого низкой. Такой тип кривой характерен для насекомых, личинки которых обитают в почве, воде, древесине или других местах с благоприятными условиями. Он характерен также для проходных рыб, нерестующих один раз в жизни, для многих видов крупных животных и для человека.

Вторая кривая – сильновогнутая. Вогнутость кривой характерна для видов, смертность у которых очень высока на ранних стадиях жизни. Этот тип кривой свойственен большинству растений и животных. Максимальная гибель многих растений происходит в стадии прорастания семян или всходов, а животных – в личиночной фазе или молодом возрасте, например, у устриц, рыб, птиц, многих беспозвоночных.

Третий тип кривой – промежуточный, почти прямая линия, характерна для видов, у которых смертность мало изменяется с возрастом и остается более или менее одинаковой в течение всей жизни данной группы. Такая смертность встречается очень редко и только у популяций, постоянно находящихся в оптимальных условиях, например, таких, как гидра пресноводная.

Форма кривой выживания связана со степенью заботы о потомстве и способами защиты молоди. Так, кривые выживания пчёл и дроздов, которые заботятся о потомстве, менее вогнуты, чем кривые выживания кузнечиков или сардин, не заботящихся о потомстве.

Популяции, в которых рождаемость превышает смертность, и численность популяции растет так быстро, что наступает вспышка массового размножения, называются растущими. Это особенно характерно для мелких животных.

Если смертность превышает рождаемость, популяция становится сокращающейся. Так произошло, например, с элодеей и домовым воробьем в умеренной зоне.

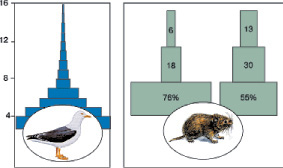

Рис. 8. Возрастные пирамиды у чаек и полевок (разные популяции)

Человек как биологический вид имеет сложную структуру популяций. Соотношение возрастных групп в популяциях можно наглядно выразить через пирамиду возрастов (рис. 8, 9). Характер этой пирамиды может предсказать нам ближайшую судьбу конкретной популяции. Если в ней широкое основание, т.е. много молодых особей, узкая вершина – мало старых и достаточно представлена средняя часть, т.е. взрослые размножающиеся особи, то общая конфигурация такой пирамиды характеризует растущую популяцию.

Рис. 9. Возрастные пирамиды растущей и сокращающейся популяции медоносной пчелы

Если же основание заужено, а вершина расширена, то ждать в ближайшее время увеличения численности такой популяции не следует, в ней смертность превышает рождаемость.

Естественно, что для каждого вида конфигурация возрастной пирамиды при устойчивой численности своя, поэтому нужно хорошо знать особенности его развития и взаимоотношений со средой. Например, у тех животных, у которых отсутствует забота о потомстве и в связи с этим очень высока плодовитость, основание пирамиды должно быть очень широким. Некоторые виды производят личинок в тысячи раз больше, чем их доживает до размножения. Если же забота о потомстве сильно развита, то плодовитость и доля молодых в популяциях значительно меньше.

Каждой популяции свойственен, так называемый, биотический потенциал – способности к увеличению численности за данный промежуток времени. Численность каждого вида при благоприятных условиях способна расти по так называемой экспоненциальной (логарифмической) кривой. Рост численности в геометрической прогрессии называется экспоненциальным ростом. График зависимости численности популяции от времени при экспоненциальном росте представляет собой кривую, напоминающую по форме латинскую букву J, называют экспонентой (рис. 10). Эта J-образная кривая показывает, что в ходе роста популяции её численность увеличивается с возрастающей скоростью.

Величина изменения численности за единицу времени называется абсолютной скоростью роста численности. Эта величина зависит от численности популяции.

Если рост популяции ограничен ресурсами, то после достижения ёмкости среды численность популяции колеблется возле некоторого среднего уровня и популяция подчиняется правилам логистического роста.

График изменения численности популяции при логистическом росте представляет собой кривую, которая называется логистической кривой и напоминает по форме латинскую букву S (рис. 11). При логистическом росте популяции ее численность некоторое время нарастает, но вскоре этот процесс начинает замедляться, и постепенно рост численности практически прекращается.

Рис. 11. Логистическая кривая роста популяци

Рост численности популяции замедляется по мере увеличения ее плотности, так как условия для роста и размножения особей становятся менее благоприятными. По мере ухудшения условий удельная скорость роста снижается, и при некоторой плотности численность популяции перестает расти. Эту предельную плотность, которой может достигнуть популяция в данных условиях, называют ёмкостью среды.

1. Дайте определение популяции и ее свойств.

2. Что отражают статистические показатели популяции?

3. Каковы экологические причины, вызывающие рост численности популяции по экспоненте и логистической кривой?

4. Дайте определение динамическим показателям популяции.

5. Охарактеризуйте структуру популяции.

6. Кривые выживания.

7. Рост популяции и кривые роста.

Задание для практических занятий

1. Что дороже – маленькая рыбка или большая плотина?

В стремнинах реки Литл-Теннесси обитает небольшая рыбка – улитковый дартер. Обнаруженный впервые в 1973 г. этот представитель семейства окуневых встречается только здесь.

В этот же год, когда был обнаружен улитковый дартер, конгресс США принял закон о сохранении исчезающих видов. Численность исчезающих видов столь мала, что в ближайшем будущем они могут исчезнуть с лица Земли. В законе, в частности говорится о том, что действия органов федерального правительства не должны угрожать существованию видов, занесенных в «Красную книгу», и видов, которым угрожает исчезновение. Эти правительственные органы не должны также допускать разрушения или изменения местообитаний видов, численность которых достигла критического уровня.

В 1966 г. за семь лет до того, как люди впервые узнали о существовании улиткового дартера, конгресс США санкционировал строительство плотины на р. Теллико, а также водохранилища на реке Литл-Теннеси. До момента обнаружения дартера строительство плотины было завершено наполовину. К 1975 г., когда дартер был зарегистрирован как исчезающий вид и внесен в «Красную книгу», строительство плотины было завершено уже на три четверти.

Но дартеры не размножаются в стоячей воде водохранилищ, для размножения им нужна проточная вода. Таким образом, завершение строительства плотины, стоимость которой оценивалась в 166 млн. долларов, грозило разрушить места нерестилищ открытого нового вида, что сразу же привело бы к гибели всей популяции дартеров и нарушению закона о сохранении исчезающих видов. Ряд природоохранных групп возбудил дело о прекращении строительства, которое в итоге попало в Верховный суд. В 1978 г., когда плотина была завершена уже на 90 %, Верховный суд постановил, что проект строительства действительно нарушает принятый природоохранный закон и поэтому должен быть либо отменен, либо изменен. Но действительно ли спасение малочисленной популяции небольших рыбок заботила членов конгресса, когда они принимали этот закон?

Тестовые вопросы для самоконтроля

1. Группу особей одного вида, занимающую определённый участок, называют:

2. Средний прирост за единицу времени называют:

Источник