- Вместо избирательной любви к кошкам в мозге мышей с токсоплазмой нашли любопытство и спокойствие

- Токсоплазмоз — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Этиология

- Эпидемиология

- Симптомы токсоплазмоза

- Патогенез токсоплазмоза

- Классификация и стадии развития токсоплазмоза

- Осложнения токсоплазмоза

- Диагностика токсоплазмоза

- Лабораторная диагностика:

- Дифференциальная диагностика

- Лечение токсоплазмоза

- Прогноз. Профилактика

Вместо избирательной любви к кошкам в мозге мышей с токсоплазмой нашли любопытство и спокойствие

Pierre-Mehdi Hammoudi and Damien Jacot

Токсоплазма не заставляет мышей тянуться к кошкам, а только снижает их уровень тревожности. К такому выводу пришли ученые, подвергнув зараженных животных разным поведенческим тестам. Посредником в этом процессе, судя по всему, служит воспаление: чем больше паразитов в мозге мыши, тем больше ее клетки выделяют провоспалительных белков. Вероятно, именно они и изменяют поведение животного. Они же могут и определять, как заражение токсоплазмой повлияет на здоровье человека. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

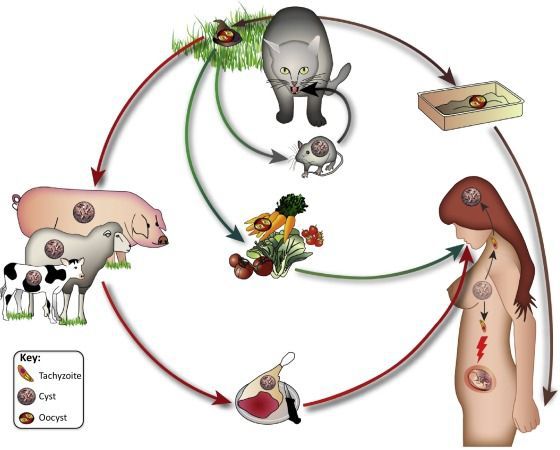

Токсоплазма — внутриклеточный паразит, который размножается в кишечнике кошачьих. Там она образует инвазивную стадию — ооцисты, которые выходят наружу вместе с экскрементами и попадают в организм других млекопитающих, в том числе грызунов и человека. Внутри промежуточного хозяина из ооцист выходят спорозоиты, которые расселяются по организму и заражают почти все типы клеток, в том числе и нейроны. Там токсоплазма окружает себя защитной оболочкой — цистой — и может существовать в таком виде довольно долго, пока промежуточного хозяина не съест какой-нибудь представитель кошачьих.

Долгое время считалось, что внутри цисты токсоплазма выделяет вещества, которые избирательно действуют на нервную систему промежуточного хозяина. При этом у грызунов пропадает инстинктивный страх перед кошачьими, и они, наоборот, начинают предпочитать кошачий запах другим и искать встречи с хищниками.

За последние десятилетия так и не появилось разумного объяснения феномену избирательного влияния токсоплазмы на организм мышей. Можно было бы предположить, что паразит просто снижает остроту нюха животных, делая их нечувствительным к запаху кошачьей мочи. Однако изменений в обонянии зараженных мышей никто пока не обнаружил. Можно было бы заключить, что токсоплазма селится в определенной области мозга, которая отвечает за рефлекторное избегание кошек — но и по поводу расселения токсоплазмы в мозге до сих пор никаких однозначных данных нет.

Группа ученых из университетов Женевы и Торонто под руководством Доминика Солдати-Фавра (Dominique Soldati-Favre) предположила, что действие токсоплазмы на поведение мышей может и не быть избирательным. Чтобы это проверить, исследователи заразили взрослых самцов мыши токсоплазмой и провели с ними ряд поведенческих тестов.

Ученые обнаружили, что зараженные мыши в два раза больше времени проводили на открытых участках лабиринтов, чем контрольные. В тесте с открытым полем зараженные мыши также в два раза больше времени проводили за исследованием границ — в частности, обнюхивая стенки. Когда мышей поместили в клетку с тремя объектами: металлическим кубиком, яблоком и незнакомым неагрессивным самцом, то зараженные мыши распределили поровну внимание между объектами, в то время как контрольные сосредоточились только на живом объекте — другой мыши. Когда же мышам предложили исследовать уже знакомый объект и полностью незнакомый, то обе группы уделили больше внимания незнакомому.

На основании этих результатов исследователи заключили, что под действием токсоплазмы мыши в целом становятся менее тревожными и более любопытными, а на память паразит никак не влияет. Кроме того, у них снижается способность различать живое и неживое — то есть речь идет о системном воздействии токсоплазмы на мозг.

Затем ученые проверили устоявшееся представление о том, что мышей, зараженных токсоплазмой, притягивает кошачий запах. Действительно, в простом лабиринте, где одна камера содержала их собственный запах, а другая — кошачий, зараженные мыши больше времени проводили во второй камере, в отличие от контроля. Когда же им предоставили выбор между своим запахом, а также запахами кошки, лисы и морской свинки, то оказалось, что они в целом стремятся выйти из собственной камеры и уделяют равное внимание всем чужеродным запахам.

Исследователи предположили, что сила воздействия паразита на поведение мышей зависит от степени заражения. Чтобы это проверить, они заразили мышей двумя мутантными линиями токсоплазмы, которые менее жизнеспособны и образуют меньше цист в мозге. В этих случаях мыши проявили такую же тревожность, как и контрольная группа. Кроме того, ученые заметили, что сила избегания хищника отрицательно коррелирует с количеством цист в мозге.

Корреляция между числом цист в мозге и параметрами их поведения в тестах. Верхний ряд, слева направо: время в открытых рукавах лабиринта, время в центре открытого поля, время на исследование границ. Нижний ряд, слева направо: время в камере с запахом лисы, рыси и морской свинки

Источник

Токсоплазмоз — симптомы и лечение

Что такое токсоплазмоз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

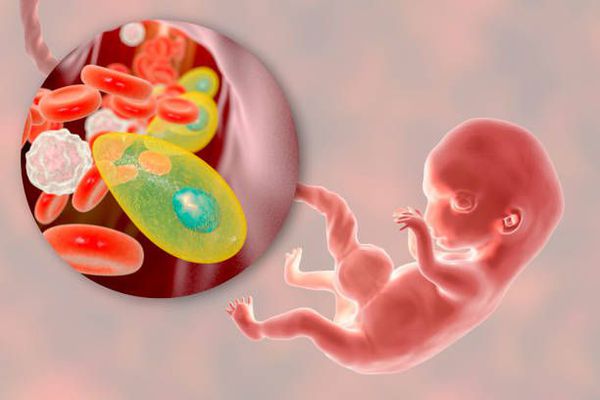

Токсоплазмоз — это острое и хроническое паразитарное заболевание человека в виде манифестных форм или носительства, вызываемое простейшими внутриклеточными паразитами — токсоплазмами, которые попадая в организм человека могут при условиях иммунодефицита поражать нервную ткань, среды глаза, сердечно-сосудистую и ретикулоэндотелиальную системы, вызывая поражение организма той или иной степени тяжести. Болезнь относится к группе TORCH-комплекса, т. е. вызывает врождённую патологию.

Этиология

- 1908 год: французские учёные Ch. Nicolle и L. Manceaux выявили у грызунов микроорганизм, получивший родовое название Toxoplasma (в пер. с франц. taxon — дуга, plasmon — форма) и видовое — gondii (по названию грызунов).

- 1923 год: чешский офтальмолог I. Yanku установил роль токсоплазмы в патологии человека, описав симптомы врождённого токсоплазмоза у погибшего ребёнка и выделив паразита из сетчатки глаза.

- 1938-1939 год: американские исследователи доказали возможность передачи инфекции от матери к плоду через плаценту и прижизненно выделили паразитов от больного ребёнка.

Таксономия:

Вид — Toxoplasma gondii

Токсоплазмы обитают в мире в трёх формах:

- трофозоиты (тахизоиты);

- цисты (брадизоиты);

- ооцисты.

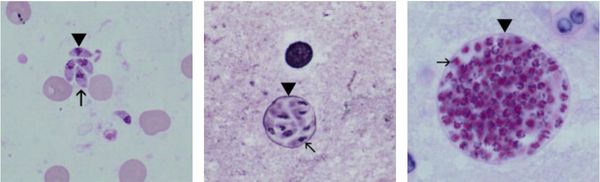

Трофозоиты достигают 4-7 мкм в длину и 2-4 мкм в ширину. Их тело по форме напоминает полумесяц с заострённым передним и закруглённым задним концами, состоит из пелликулы (покровной ткани) и различных органелл. Такие паразиты обитают во всех клетках млекопитающих кроме эритроцитов, размножаются путём деления. Могут создавать движение, активно проникая в клетки хозяина через клеточную мембрану или посредством фагоцитоза (захвата и переваривания клетки). Обнаруживаются в тканях в острой стадии инфекции. Их скопление внутри одной клетки называют псевдоцистой. Трофозоиты неустойчивы вне клетки и во внешней среде, быстро погибают при высушивании, прогревании и применении дезинфицирующих средств. Хорошо окрашиваются по Романовскому. Чувствительны к различным химиопрепаратам (сульфаниламидам, некоторым макролидам и другим).

Цисты размерами до 100 мкм отличаются плотной оболочкой, через которую не могут проникнуть антитела или лекарственные препараты. Внутри оболочки сосредоточено 3000-5000 паразитов, со временем они увеличиваются. Цисты формируются в организме хозяина (в основном в скелетных мышцах, миокарде и ЦНС) и живут там десятки лет. Чрезвычайно устойчивы к воздействиям внешних факторов. При адекватной иммунной системе могут пожизненно находиться в состоянии функционального покоя и не приносить никакого вреда организму человека.

Ооцисты играют основную роль в передаче инфекции. Они представляют собой овальные образования 10-12 мкм в диаметре. Их развитие и формирование длится 3-24 дня и проходит в слизистой оболочке тонкой кишки кошек. Затем в течение 7-20 дней паразиты выделяются с испражнениями, после этого срока новые фекалии кошки уже не заразны. За сутки с испражнениях животного выделяется до 10 миллионов ооцист. Спустя 2-3 дня при температуре 24 °C происходит споруляция ооцист — образование спор. При благоприятных условиях микроорганизмы сохраняются во внешней среде до года и дольше.

Существует множество штаммов токсоплазм, одни из которых отличаются высокой вирулентностью, а другие относительно маловирулентны. [1] [2] [7] [9]

Эпидемиология

Учитывая большое количество латентных форм, заболевание не поддаётся общему исчислению — им может быть заражено не менее 1,5 миллиардов человек. Только ежегодно регистрируется около 200 тысяч случаев внутриутробного инфицирования.

Распространение возбудителя повсеместное — токсоплазма обнаружена на всех материках. После заражения паразиты способны пожизненно сохранятся в организме большинства животных и птиц. Количество случаев приобретённого токсоплазмоза в разных странах колеблется: от 85 % во Франции и Мадагаскаре до 15 % в США и Англии.

- Фекально-оральный:

- водный и пищевой путь — при недостаточной термической обработке, чаще при употреблении сырого мяса и фарша;

- контактно-бытовой путь — при несоблюдении санитарных норм в повседневной жизни, например, при общении с кошками.

- Вертикальный путь (от матери к плоду) — преимущественно при первичном заражении матери во время беременности, часто у ВИЧ-инфицированных в стадии СПИДа.

- Артифициальный путь — при пересадке органов, в которых расположены цисты, пациенту с плохим иммунитету.

- Аэрогенный путь — при попадании инфицированной ооцистами пыли в рот человека.

- Контактный путь — при повреждении целостности кожных покровов. Встречается крайне редко, в основном у работников лабораторий и скотобоен, отмечен лишь в некоторых источниках, явного практического значения не имеет.

От человека к человеку заболевание не предаётся (кроме случаев каннибализма). Нельзя заразиться посредством укуса насекомых и при половом контакте.

Инфицирование токсоплазмой вызывает устойчивый пожизненный иммунитет к повторному заражению, однако известны случаи рецидива первичной инфекции при заражении другим высоковирулентным штаммом (у беременных, заразившихся при употреблении сырого мяса с другого континента). [1] [3] [5] [8] [9]

Симптомы токсоплазмоза

Инкубационный период при манифестных формах (явных проявлениях болезни) длится от двух недель до двух месяцев.

Специфичных симптомов, характерных именно для токсоплазмоза, не существует.

В большинстве случаев приобретённого токсоплазмоза заболевание протекает бессимптомно или со стёртой клиникой, напоминающей нетяжёлое ОРЗ: кратковременная лихорадка, слабость, недомогание, повышение температуры до 38,0 °C, увеличение периферических лимфоузлов, небольшое увеличение печени и селезёнки.

Доказано, что токсоплазма может оказывать влияние на психику человека. Это выражается в учащении рискованных действий, снижении концентрации внимания, повышенной нервозности, у лиц с тяжёлым острым или длительным хроническим активным течением повышен риск развития шизофрении.

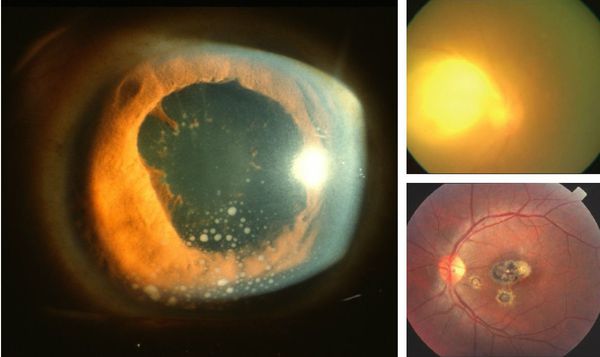

Иногда заболевание проявляется изолированной глазной формой — длительно текущие увеиты, иридоциклиты и хориоретиниты. Как правило, эти нарушения являются поздними проявлениями нераспознанного ранее врождённого процесса.

У людей с выраженным иммунодефицитом (ВИЧ, пересадка органов с последующей цитостатической терапией) возможно развитие генерализованного процесса с поражением нескольких органов (головного мозга, сердца, печени, почек, лёгких), нередко очень тяжёлого течения, проявляющегося в виде синдрома полиорганной недостаточности.

Токсоплазмоз у беременных может протекать в различных клинических вариантах и представляет опасность не столько для самой беременной (исключая тяжело протекающие патологии у беременных со СПИДом), сколько для плода.

При первичном заражении беременной токсоплазмозом имеет значение срок гестации:

- При инфицировании в первом триместре передача возбудителя плоду происходит лишь в 4 % случаев (к 13 неделе — в 6 %), но заканчивается, как правило, гибелью плода и выкидышем на ранних сроках. Если первичная инфекция у матери в первом триместре доказано, но выкидыш до 13 недели беременности не произошёл, то крайне высока вероятность, что внутриутробной передачи не было и ребёнок будет здоров.

- При инфицировании во втором триместре (особенно на 24-26 неделях) риск внутриутробной передачи резко возрастает и достигает 30-40 %, причём сопровождается развитием тяжёлых проявлений заболевания — одновременное увеличение селезёнки и печени, воспаление сосудистой оболочки и сетчатки глаза, поражения ЦНС в виде гидроцефалии, кальцификация, сыпь, миокардит, пневмония и другие.

- При заражении матери в третьем триместре передача инфекции ребёнку происходит с частотой до 90 %, однако проявления заболевания являются латентными или субклиническими и могут появиться спустя годы после рождения (отставание в развитии, нарушения зрения). [1][2][4][9]

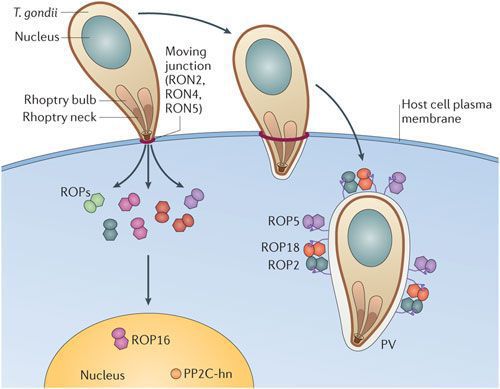

Патогенез токсоплазмоза

Входные ворота токсоплазмоза — ротовая полость, оттуда ооцисты попадают в кишечник человека. Далее при развитии паразита (делении его клеток) образуются трофозоиты, которые мигрируют в различные органы и ткани (преимущественно в ЦНС и мышечную). В клетках они формируют псевдоцисты — большое количество размножающихся паразитов.

По мере развития и размножения токсоплазм поражённые клетки разрушаются, происходит заражение новых здоровых клеток, и при попадании возбудителя в кровоток паразиты разносятся по всему организму. Образуются некрозы с формированием фиброзной ткани и кальцификацией (отложение солей кальция в организме).

Под воздействием иммунитета безоболочечные трофозоиты превращаются в брадизоиты (оболочечные скопления токсоплазм), т.е. в тканевые цисты, которые сохраняются десятками лет в неактивном состоянии и при значительном снижении иммунитета способны к обратной трансформации с развитием обострения.

При первичной инфекции у беременных возбудитель проникает в ткани плода и вызывает воспалительный процесс, причём в разные периоды развития наблюдается различный характер воспаления: у эмбриона происходит лишь альтерация (дистрофия и некроз ткани без фиброза), в раннем фетальном периоде дополняется повышенным образованием соединительной ткани (фиброзом), а в позднем фетальном периоде присоединяется сосудистый компонент. Отсюда вытекают различные по характеру и тяжести поражения плода, которые зависят от сроков инфицирования матери. [1] [2]

Классификация и стадии развития токсоплазмоза

По течению процесса токсоплазмоз бывает:

- острым — до одного месяца;

- подострым — 1-3 месяц;

- хроническим — более трёх месяцев.

По клиническим признакам выделяют пять форм заболевания:

- Врождённый острый токсоплазмоз:

- манифестная форма (с указанием ведущих проявлений);

- субклиническая форма (с указанием способа верификации диагноза).

- Врождённый хронический токсоплазмоз:

- обострение / ремиссия;

- с резидуальными (остаточными) явлениями / без резидуальных явлений.

- Врождённый латентный токсоплазмоз.

- Приобретённый острый токсоплазмоз.

- Приобретённый хронический токсоплазмоз.

По степени тяжести заболевание бывает:

- лёгким;

- среднетяжёлым;

- тяжёлым (врождённая инфекция, токсоплазмоз при СПИДе).

По наличию осложнений выделяют:

- осложнённый токсоплазмоз;

- неосложнённый токсоплазмоз.

В Международной классификации болезней 10 пересмотра выделены шесть типов заболевания:

- B58.0 Токсоплазмозная окулопатия;

- B58.1 Токсоплазмозный гепатит (K77.0*);

- B58.2 Токсоплазмозный менингоэнцефалит (G05.2*);

- B58.3 Легочный токсоплазмоз (J17.3*);

- B58.8 Токсоплазмоз с поражением других органов;

- B58.9 Токсоплазмоз неуточнённый. [1][2][3]

Осложнения токсоплазмоза

При врождённой форме может возникнуть гидроцефалия, микроцефалия, задержка психомоторного развития и слепота. Эти осложнения сопровождаются увеличением или уменьшением размеров черепа, различными неврологическими расстройствами — косоглазием, судорогами, трудностью с сидением и держанием головы, рвотой и другими.

При глазной форме заболевания развивается слепота, снижение остроты зрения и воспалительные явления всех сред глаза. Причём возможно как рождение с грубыми дефектами зрения, так и появление воспалительных явлений и нарушения зрения спустя много лет после рождения.

Токсоплазмоз у иммунокомпрометированных людей осложняется шизофренией, токсоплазменный энцефалитом и полиорганной недостаточностью — тяжёлой патологией различных органов при выраженном иммунодефиците. При этом свойственна картина тяжёлого энцефалита. Прогноз, как правило, неблагоприятный. [1] [5] [8] [9]

Диагностика токсоплазмоза

Лабораторная диагностика:

- Клинический анализ крови: снижение уровня тромбоцитов, увеличение количества лимфоцитов и эозинофилов.

- Биохимический анализ крови: возможно повышение уровня трансаминаз и билирубина.

- Иммуноферментный анализ (ИФА):

- Выявление специфических антител класса M — острая инфекция или её реактивация. Имеет ряд недостатков — низкая специфичность, длительная циркуляция в организме, иногда до года после острого процесса. В сложных случаях уточнение следует производить при помощи метода «двойной сэндвич» или «иммунозахват» IgM ELISA.

- Выявление специфических антител класса G (клеток памяти) — носительство, инфицированность — появляются в среднем со второй недели заболевания и достигают пика на 1-2 месяце, сохраняются пожизненно, за исключением СПИД-ассоциированных заболеваний.

- Авидность IgG — уточнение давности заболевания. Недостатком является отсутствие стандартизации результатов, что зачастую приводит к различным ошибкам интерпретации. Наибольшее значение имеет высокая авидность, остальные результаты низкой и слабой авидности могут быть ошибочными и не должны трактоваться как недавно перенесённое заболевание при отсутствии других подтверждающих этот факт тестов.

- ПЦР-диагностика: выявление ДНК токсоплазмы в крови, других жидкостях и тканях человеческого организма. Особенно информативна в диагностике генерализованного, глазного и врождённого токсоплазмоза, в т. ч. в антенатальном периоде путём проведения амнио (не ранее 16 недель) и кордоцентеза (с 18 недели беременности).

- УЗИ-диагностика: внутриутробное выявление гидро- и микроцефалии, кальцификатов, гепатоспленомегалии и выраженной задержки развития. [1][2][4][5][6]

Дифференциальная диагностика

Токсоплазмоз — это инфекция с необычайно разнообразными проявлениями, поэтому ввиду неспецифичности проявлений основное место в дифференциальной диагностике отводиться лабораторному обследованию, а именно специфическим серологическим тестам.

Необходимо исключить следующие заболевания:

- инфекционный мононуклеоз (ВЭБ-инфекцию) — боли в горле, преимущественное увеличение затылочных и заднешейных лимфоузлов, характерные изменения гемограммы (появление большого количества атипичных мононуклеаров и отсутствие столь выраженных изменений при врождённом течении), положительные IgM и ПЦР крови;

- цитомегаловирусная инфекция — лимфоцитарный характер гемограммы, частое поражение слюнных желёз, положительные IgM, ПЦР крови;

- туберкулёз — длительное постепенное начало, лёгкий субфебрилитет (до 38,0 °C), ночная потливость, нездоровый румянец на щеках, кашель, специфические изменения в лёгких, положительные пробы на туберкулёз, выявление бациллы Коха в мокроте;

- лимфопролиферативные заболевания (лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы) — специфические изменения при биопсии поражённой ткани (лимфоузлов);

- ВИЧ-инфекция — наличие факта возможного заражения, увеличение всех групп лимфоузлов, положительная серология;

- саркоидоз — специфические изменения в лёгких, положительные результаты гистологического исследования. [1][2][5]

Лечение токсоплазмоза

Большинство случаев приобретённого токсоплазмоза протекают в лёгкой или бессимптомной форме, они не регистрируются и, по-видимому, не нуждаются в каком-либо лечении.

Необходимость проведения специфической этиотропной терапии возникает лишь у некоторых групп пациентов:

- беременные с доказанным первичным инфицированием (в ряде случаев при реактивации хронической инфекции);

- дети с врождённой формой токсоплазмоза (при наличии явных клинических и лабораторных проявлений заболевания, субклинических и инаппарантных формах) — сроки и объём терапии зависят от конкретных данных;

- иммунокомпрометированные люди, у которых токсоплазмоз (острый или в фазе реактивации хронического процесса) протекает с выраженными клинико-лабораторными проявлениями. Основное направление воздействия в этом случае должно быть на устранение причины иммунодефицита, повышение уровня СД4 клеток.

Проведение лечения может осуществляться как в стационаре, так и амбулаторно в зависимости от выраженности процесса, реакции пациента на вводимые препараты, необходимости тех или иных вариантов патогенетического и симптоматического обеспечения. [1] [4] [7]

Прогноз. Профилактика

При приобретённом токсоплазмозе у иммунокомпетентных лиц прогноз благоприятный, у иммунокомпрометированных лиц (СПИД) прогноз серьёзен, нередки летальные исходы.

При врождённом токсоплазмозе исход заболевания зависит от сроков инфицирования плода:

- при инфицировании в первом триместре, как правило, происходит выкидыш;

- в более поздние сроки последствия варьируются от тяжёлых до резидуальных форм.

Основным методом профилактики приобретённого и врождённого токсоплазмоза является соблюдение санитарно-гигиенических правил, особенно беременными, не имеющими антител класса G к токсоплазмам:

- ограничение контакта с кошками;

- запрет на употребление сырого мяса, фарша и морепродуктов;

- тщательная промывка зелени, фруктов и овощей;

- мытьё рук перед едой;

- работа на приусадебном участке только в перчатках.

Для беременных особенно важен скрининг антител к токсоплазме, позволяющий выявить активно протекающее заболевание или риск его возникновения, а также вовремя провести медикаментозную профилактику острого токсоплазмоза беременной и снизить риск врождённой инфекции на 60 %. При отсутствии антител класса G в первом триместре необходимо отслеживать антитела IgM и IgG не только в тертьем, но и во втором триместре беременности.

В очаге токсоплазмоза противоэпидемические мероприятия не проводятся, вакцина на разработана. [2] [3]

Источник