- Кровоизлияние в глаз

- Виды кровоизлияния в глаз

- Симптомы

- Причины

- Рекомендации пациентам

- Ранения глазного яблока: проникающие и непроникающие

- Терапия непроникающих ранений

- Проникающие ранения

- Систематизация проникающих ранений

- Симптоматика и диагностика

- Первая помощь

- Поражения склеры и роговицы

- Поражения склеры и радужно-склеральной области

- Ранения с внедрением инородных тел

- Препараты для лечения проникающих ранений

- Антибиотики

- Сульфаниламидные препараты

- Фторхинолоны

- Противогрибковые средства

- Блокаторы Н-рецепторов

- Транквилизаторы

- Инъекции ферментативных препаратов

- Глазные капли

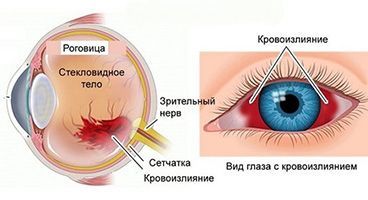

Кровоизлияние в глаз

До 90% информации об окружающем мире человек получает с помощью органа зрения. Глаз – это очень чувствительный орган, глаза нужно беречь и с вниманием относиться к травмам и повреждениям. Кровоизлияние в глаз может произойти в любом возрасте и по самым разным причинам. Когда это признак патологии, а когда можно обойтись без врача? Почему развиваются осложнения, и можно ли этого избежать?

В первую очередь, кровоизлияние – это не отдельное заболевание, а симптом, иногда свидетельствующий о наличии болезни сосудов или зрительного анализатора. Если патология возникает на фоне травмы или физической нагрузки и не сопровождается сильной болью или нарушением зрения, то такая ситуация, как правило, не опасна. Если наблюдаются дополнительные симптомы и кровоизлияние не проходит – без помощи врача-офтальмолога не обойтись. Лечение зависит исключительно от причины возникновения проблемы и назначается только после обследования.

Виды кровоизлияния в глаз

Кровоизлияние – это повреждение кровеносных сосудов, чаще всего самых мелких – капилляров. Оно приводит к покраснению, интенсивность которого зависит не от степени повреждения, а от локализации разрыва сосудов.

По тому, в каком отделе глаза произошло кровоизлияние, выделяют четыре типа:

- Гифема. Так называется скопление крови между роговицей и радужкой – это пространство называется камерой глаза. Чаще всего возникает вследствие механической травмы тупым предметом. Эта разновидность кровоизлияния сопровождается выраженной болью, а также нарушением зрения. При развитии гифемы требуется срочная помощь офтальмолога, иначе возможны осложнения.

- Гемофтальм. Так называется кровоизлияние, локализованное в стекловидном теле. Основной симптом – туманная дымка перед глазами, не пропадающая при моргании. Если крови скапливается много, то возможна полная потеря зрения. Эта разновидность кровоизлияния считается наиболее тяжелой и опасной. Потеря зрения может быть необратимой, вероятность излечения зависит от скорости оказания медицинской помощи.

- Субконъюнктивальное кровоизлияние вызывается повреждением сосудистой сети слизистой оболочки. Эти кровоизлияния часто случаются без видимой причины, могут развиваться на фоне хронических болезней глаза или сосудов.

- Скопление крови в области сетчатки возникает из-за повреждения сосудов сетчатки. Эта область глаза наиболее чувствительная и подверженная повреждениям. Достаточно небольшого кровоизлияния, чтобы развилось стойкое нарушение зрения.

Определить, к какой категории относится кровоизлияние, может только специалист. Поэтому при появлении типичных симптомов правильнее всего в тот же день обратиться к офтальмологу.

- Первичная консультация — 3 900

- Повторная консультация — 2 000

Записаться на прием

Симптомы

Симптомы кровоизлияния также различаются в зависимости от локализации повреждений.

При возникновении гифемы развивается такая характерная клиническая картина:

- В глазу появляется красное пятно с ровными краями, оно равномерно окрашено.

- Степень окраски пятна меняется в зависимости от положения тела – лежа или стоя. Это связано с тем, что кровь может перетекать внутри передней камеры глаза.

- Потери зрения нет.

- При отсутствии помощи кровоизлияние проходит самостоятельно в течение нескольких дней.

Симптомы гемофтальма сильно отличаются:

- Внешне кровоизлияние проявляется наличием бурого пятна с однородной окраской.

- Наблюдается нарушение зрения. Степень тяжести зависит от того, насколько сильно повреждена слизистая. При тотальном гемофтальме может развиться полная потеря зрения.

- Перед глазами появляются вспышки, возникают темные пятна, часто меняющие форму и размер.

Гемофтальм требует врачебной помощи, потому что среди возможных осложнений числятся отслойка сетчатки и атрофия глаза. А при оперативном лечении можно сохранить зрение.

Симптомы кровоизлияния в сетчатку:

- Перед глазами появляется сетка, возникают движущиеся точки – мушки.

- Предметы выглядят расплывчато.

- Снижается острота зрения. Редко зрение пропадает полностью.

Возникает на фоне контузии орбиты (что часто является следствием тяжелых травм в области глаз), а также на фоне васкулита и некоторых системных заболеваний.

Если при кровоизлиянии накапливается много крови, развивается такое состояние как экзофтальм. Глазные яблоки начинают выступать вперед, пациент ощущает ограничение в движении глаза. Если кровь находит выход, то она может выступать под веком и в конъюнктивальный мешок.

Существуют симптомы, указывающие на специфические повреждения и использующиеся в диагностике. Например, если кровоизлияние распространяется и на кожу и напоминает оправу очков, это говорит о переломе основания черепа.

Причины

Причины бывают разные:

- Травмы глаза, глазницы или черепа. Особенно опасны тупые сильные удары по голове. После получения такой травмы (даже при отсутствии симптомов) необходимо пройти осмотр у офтальмолога.

- Инфекционные вирусные заболевания. Кровоизлияние происходит из-за воспаленной слизистой.

- Развитие гипертонического криза. Быстрое повышение артериального давления может привести к нарушению целостности сосудов. Особенно часто такое происходит к пожилых людей или у пациентов, страдающих от сахарного диабета или аутоиммунных заболеваний.

- Рвота и сильный кашель (физическое перенапряжение) могут привести к появлению небольшого кровоизлияния. Несмотря на то, что покраснение глаза бывает сильным, состояние не относится к категории опасных.

- Прием лекарственных препаратов, снижающих вязкость крови. К ним относится популярное обезболивающее и жаропонижающее — аспирин, который часто принимают в больших дозах и без назначения врача.

- Дефицит витамина К. Это редкая патология. Витамин К вырабатывает микробиота кишечника, и чаще всего дефицит развивается после массивной антибиотикотерапии или при хронических заболеваниях иммунной системы или органов ЖКТ.

- Наследственное нарушение свертываемости крови – гемофилия.

Риск значительно возрастает при наличии любых хронических патологий сердца, сосудов и внутренних органов, а также в первые несколько недель после операций на глазах.

Кровоизлияния могут происходить и у детей любого возраста: от новорожденных до подростков. Причины в основном те же, что и у взрослых.

Рекомендации пациентам

Когда стоит немедленно обратиться к врачу:

- Покраснение возникло одновременно в обоих глазах. Это может быть признаком серьезного нарушения кровообращения.

- Потеря или снижение зрения в одном глазу или в обоих на фоне покраснения.

- Кровоизлияние сопровождается туманом перед глазами, который не проходит в течение нескольких минут или после моргания.

- Покраснение сопровождается сильной болью и нарушением зрительной функции.

- Кровоизлияние произошло в результате травмы. Часто из-за шока сложно определить реальную тяжесть полученных повреждений.

- Покраснение появилось на фоне приема антикоагулянтов.

Если кровоизлияние не сопровождается перечисленными симптомами, оно субконъюнктивальное, и пациенту известна причина, то обращаться к врачу необязательно. Офтальмолога стоит посетить, если покраснение не пройдет в течение нескольких дней.

Что нельзя делать при кровоизлиянии:

- Не рекомендуется тереть глаза – это приведет к раздражению, которое может скрыть симптомы, а в отдельных случаях это может усилить кровотечение.

- Закапывать сосудосуживающие средства до консультации со специалистом.

- Носить контактные линзы.

- Нельзя самостоятельно прекращать прием антикоагулянтов. Необходимо сообщить о кровоизлиянии лечащему врачу.

При появлении кровоизлияния в глаз в любом случае необходимо дать глазам отдых, не напрягаться, избегать физических нагрузок до видимого улучшения.

Что касается профилактики, то не существует специальных мер, которые могут защитить от кровоизлияния. Пациентам, страдающим от системных заболеваний, необходимо принимать прописанные препараты, соблюдать рекомендации по образу жизни. Больным сахарным диабетом и гипертонической болезнью нужно наблюдаться у офтальмолога, посещать профилактические осмотры.

Источник

Ранения глазного яблока: проникающие и непроникающие

При повреждении роговой оболочки или склеры глаза, с поражением только части их толщи, речь идет о непроникающих ранениях. Такие повреждения составляют более половины всех глазных травм, редко влияют на функции зрения и обычно не вызывают серьезных осложнений.

Микротравмы, вызывающие поверхностные повреждения, обычно становятся следствием несильных ударов по глазу или уколов некими заостренными предметами. Они приводят к образованию поверхностной эрозии эпителиальных тканей, вызывающих в некоторых случаях травматический кератит. Кроме того, достаточно часто, возникновение поверхностных повреждений связано с проникновением в глаз небольших инородных тел – камешков, пепла, растительных частиц. Они не повреждают глазную капсулу, но остаются на поверхности роговицы или склеры. Для их обнаружения, из-за малых размеров, обязательно боковое освещение и бинокулярная лупа, а лучше — назначение биомикроскопии.

Очень важно выявить, насколько глубоко инородное тело размещается. Так, если оно локализовано в близких к поверхности слоях, может возникать светобоязнь, начинается слезотечение, отмечается покраснение (перикорнеальная инъекция), обусловленное раздражением имеющихся здесь в большом количестве окончаний тройничного нерва.

Терапия непроникающих ранений

Скорейшее удаление инородных предметов из глаза – обязательно. Ведь их продолжительное пребывание внутри, особенно на поверхности роговицы, нередко осложняется травматическим кератитом либо возникает гнойная язва. Удаление поверхностных инородных предметов, выполняют амбулаторно. Довольно часто для этого требуется только ватный тампон и несколько капель местной анестезии (алкаин 0,5%). Частицы попавшие внутрь слоев роговицы и проникшие в средину, нейтрализуются желобоватым долотом, спец. копьем или обычной инъекционной иглой. Но, когда инородное тело проникло вглубь, удалять его желательно хирургическими методами, с применением микроскопа. Так как высок риск вскрытия передней камеры. Частицы металла, нередко изымают посредством магнита, надрезая над ними поверхностные слои роговицы, когда требуется.

Удаление инородных частиц, обязательно сопровождается наложением асептической повязки, назначением соответствующей терапии дезинфицирующими глазными каплями. Кроме того, рекомендована закладка мазей с антибиотиками либо сульфаниламидами. Может применяться корнерегель (улучшающий эпителизацию) и метиленовый синий.

При попадании инородных частиц в глубоких слои роговой оболочки, их удаление должен проводить только специалист-офтальмолог, особенно когда глаз единственный оставшийся.

Проникающие ранения

Видовое разнообразие проникающих ранения органа зрения достаточно велико, поэтому их подразделяют на три группы, серьезно отличающихся повреждений.

Самый большой процент проникающих ранений, приходится на поражения, при которых ранящий объект рассекает наружные глазные оболочки (склеру и роговицу) полностью. Подобное повреждение считается крайне опасным, поскольку способно серьезно снизить зрительные функции глаза (нередко, до слепоты) или стать причиной гибели парного здорового глаза.

Систематизация проникающих ранений

В видовом отношении, проникающие поражения глаза принято подразделять:

1. По локализации. Поражения роговицы, поражения лимба, роговично-склеральные поражения, поражения склеры.

2. По глубине. Выделяют:

- Повреждения с раневым каналом в роговице или склере, различной глубиной в полости глаза, без выхода за его пределы.

- Сквозные ранения, с входом и выходом раневого канала за границами полости глаза.

- Деструкция глазного яблока – его разрушение с необратимой утратой функции зрения.

3. По размеру. Поражения малой величины (до 3мм), среднего размера (4-6мм), большого размера (свыше 6мм).

4. По форме. Поражения линейной формы, неправильные, колотые, звездчатые, рваные.

Различают также раны адаптированные (с краями, прилегающими плотно) и зияющие.

Симптоматика и диагностика

До 40% проникающих ранений происходит с поражением хрусталика, не менее 30% ранений вызывает ущемление или выпадение радужки, примерно 20% ранений вызывает кровоизлияния в стекловидное тело либо переднюю камеру и развитие эндофтальмита из-за проникновения инфекции. В 30% случаев, инородное тело внутри глаза остается.

Диагностику проникающих ранений, обязательно начинать со сбора анамнеза, учитывающего медико-юридические последствия имеющегося повреждения глаз. Нередко, пострадавшие (особенно дети), искажают либо утаивают реальную информацию о причинах и механизме поражения. Но, как показывает опыт, наиболее распространенными, являются бытовые, спортивные и производственные причины травм. Размер ранящего предмета, кинетическая его энергия и скорость воздействия, при этом обычно, обуславливают тяжесть повреждения.

Во всех (за редким исключением) случаях проникающих ранений, обязательно проведение рентгенографического исследования, УЗИ, МРТ и компьютерной томографии. Это позволит точно определить степень поражения и отсутствие (наличие) проникшего внутрь инородного тела.

Основа диагностики — выявление характерных признаков, абсолютных или относительных по значимости.

К абсолютными признаками, при этом, относят:

- Сквозные раны склеры либо роговой оболочки;

- Выпадение внутренних глазных оболочек и стекловидного тела внутрь раны;

- Истечение через роговичную рану внутриглазной жидкости (проба с флюоресцеином);

- Выявление раневого канала сквозь внутренние структуры глаза;

- Выявление внутри инородного тела;

- Воздух в стекловидном теле.

Относительные признаки, это:

- Глубина передней камеры (обмеление — при ранении роговой оболочки, большая глубина — при ранении склеры, неравномерность глубины — при одновременном повреждении радужки и склеры);

- Гипотония;

- Возникновение кровоизлияния;

- Надрывы по зрачковому краю, фома зрачка изменена;

- Надрыв и отрыв радужки;

- Вывих либо подвывих хрусталика;

- Травматическая катаракта.

Проникающие ранения диагностируются при выявлении даже одного абсолютного признака.

Первая помощь

С целью оказания первой медицинской помощи, врачам необыкновенно важно знать отличительные признаки проникающих поражений глаза. Так, в обязательном порядке, необходимо:

- Наложить пострадавшему стерильную повязку, внутримышечно ввести антибиотик и противостолбнячный анатоксин.

- По возможности безотлагательно отправить пострадавшего в профильный стационар, строго лежа.

Инородные тела удалять самостоятельно категорически запрещается (исключение – частицы на поверхности глазных тканей).

Поражения склеры и роговицы

Проникающие поражения роговицы сопровождаются нарушением ее целости. Рана при этом, может быть локализована центрально, экваториально или меридионально. Форма ран бывает линейной, лоскутной с гладкими либо рваными краями, зияющей, с поражением тканей. Ранение роговицы, достаточно часто приводит к вытеканию внутриглазной жидкости, тогда передняя камера теряет свою глубину. Нередко, подобные ранения сопровождаются отрывом радужки и ее выпадением, повреждением хрусталика (провоцирует катаракту) или стекловидного тела (возникает гемофтальм).

Лечение. Главная цель хирургической обработки проникающих поражений роговицы — максимальное восстановление ее анатомической структуры для сохранения функции органа.

Для этого могут быть наложены глубокие швы на 2/3 толщины роговицы с расстоянием от раневого края 1мм (нейлон 10.00). Спустя 1,5-2 месяца, эти швы снимают. Обработку звездчатых ран проводят техникой кисетного шва (выполняют круговой шов через углы раны, стягивая в центре), накладывают дополнительно узловые швы на отходящие от раневого центра участки. Выпадение радужки, требует ее вправления и репозиции, которые проводят после полного удаления загрязнений с обработкой антибактериальным раствором.

Возникновение травматической катаракты после повреждения хрусталика, лечится экстракцией катаракты, заменой анатомического хрусталика интраокулярной линзой.

В случае размозженная роговичной раны без возможности сопоставления ее краев, рекомендована пересадка роговицы.

Поражения склеры и радужно-склеральной области

Такие ранения практически никогда не бывают изолированными, а их тяжесть определяют сопутствующие выпадения внутренних оболочек, а также кровоизлияния.

Роговично-склеральные поражения могут сопровождаться выпадением/ущемлением радужной оболочки, ресничного тела, возникновением гифемы и гемофтальма. Склеральные поражения, как правило, сопровождаются углублением передней камеры, выпадением стекловидного тела либо внутренних глазных оболочек; возникают гифема, гемофтальм. Особенно серьезные повреждения склеры с дефектами ткани сопряжены с субконъюнктивальными разрывами.

Лечение. Проведение первичной хирургической обработки выполняют под общей анестезией. Главная их цель — восстановление внутриглазных структур и герметичности глазного яблока. Необходимо провести ревизию склеральной раны, стремясь точно определить направление раневого канала, его глубину, а также степень поражения внутриглазных структур. Данные факторы являются решающими для характера хирургической обработки. Основываясь на результатах ревизии, обработку выполняют через входную рану либо посредством дополнительных разрезов.

При выпадении или ущемления ресничного тела либо сосудистой оболочки в ране, их вправляют и накладывают швы после орошения раствором антибиотика, чтобы предотвратить воспалительные реакции или развитие инфекции.

Инфицирование раны роговицы и склеры вызывает острый иридоциклит, эндофтальмит со скоплением очагов гноя в стекловидном теле, в осложненных случаях — панофтальмит с гнойным воспалением структур глаза.

Все проникающие поражения требуют массированного местного лечения, которое включает терапию противовоспалительными и антибактериальными препаратами и симптоматическое лечение и поднятие иммунного статуса глаза.

Ранения с внедрением инородных тел

Последовательно собранная информация анамнеза имеет огромное значение при подозрении на оставшееся в глазу инородном теле для разработки тактики лечения. По причине инородного тела, могут развиваться инфильтраты роговицы и возникать посттравматические кератиты, приводящие к частичному помутнению роговой оболочки.

Обширная гифема или гемофтальм, сопровождающие ранения роговицы не всегда позволяют определить ход канала и локализованность инородного тела. Особенно когда оно прошло склеру вне видимой ее части, то входное отверстие выявить практически невозможно.

Внедрение крупного предмета оставляет за собой зияющую рану роговицы или склеры, вызывая выпадение сосудистой и сетчатой оболочек, стекловидного тела глаза пациента.

Диагностика. Инородные тела в роговице, передней камере, хрусталике, радужной оболочке, стекловидном теле либо на глазном дне, определяются при проведении биомикроскопии и офтальмоскопии.

Для определения инородного тела проникшего внутрь глаза применяют рентгенлокализацию методой Комберга-Балтина, посредством глазного маркера. Это алюминиевый протез-индикатор, имеющий сопоставимый радиусу роговицы свой радиус кривизны и толщину 5мм. В центре маркера выполнено отверстие размером 11мм. В 0,5мм от края центрального отверстия нанесены точки-ориентиры на взаимно перпендикулярных меридианах. Индикатор устанавливается после проведения местной анестезии алкаином и располагают его так, чтобы видимые метки были ориентированы на лимб в 12-3-6-9 ч.

Для расшифровки рентгеновских снимков применяют измерители Балтина-Поляка. Они накладываются сверху на снимки трех проекций глаза. По прямой снятой проекции определяется меридиан инородного тела и расстояние его до глазной оси. Боковая и аксиальная снятые проекции показывают расстояние от инородного тела до лимба в направлении экватора по склере.

Метод предпочтителен для визуализации металлических небольших инородных тел при сохранности тургора тканей глаза, без стойкой гипотонии из-за зияющих ран наружных оболочек.

Он дает возможность определить глубину нахождения инородного тела для планирования объема хирургических действий.

В переднем отделе, расположение инородного тела хорошо определяется бесскелетной рентгенографией методой Фогта. Ее можно выполнять только спустя 8 дней после ранения.

Но наиболее информативными, считаются современные методы исследования – ультразвуковое (А-В) сканирование и компьютерная томография. Данные методы дают возможность не только узнать локализацию предмета внутри глаза, также они выявляют возникшие из-за его проникновения осложнения.

Лечение. Внутриглазные инородные тела нужно незамедлительно удалять. Если оно локализовано поверхностно, применяют определенный инструментарий —

иглы, пинцеты, копья. Удаление глубоко проникших инородных тел сопряжено с выполнением линейных разрезов и удаления его: магнитом, если это металл, или иглой, если оно не магнитное.

Осколок передней камеры удаляют следующим образом: над инородным телом производят разрез и водят внутрь наконечник магнита. В хрусталике инородный предмет удаляют магнитом при вскрытии передней камеры. Но если он не магнитный, то подлежит удалению совместно с хрусталиком.

Амагнитные инородные тела извлекаются из глаза с серьезными трудностями. Если их определяют в зоне переднего отдела глаза, для устранения применяют так называемый передний путь.

Предметы, прошедшие до заднего отдела глаза, еще недавно извлекали только диасклеральным путем — выполняя разрез склеры. Сегодня, специалисты отдают первенство трансвитреальному пути, когда магнитный наконечник либо инструмент захвата амаганитного предмета вводится посредством разреза ресничного тела.

При возникновении травматической катаракты или гемофтальма, на первом этапе выполняют экстракцию катаракты либо витрэктомию, и далее под контролем удаляют инородное тело.

В случае проникающих ранений глаз, для предотвращения воспаления, развития инфекции, возникновения осложнений геморрагического характера, вторичной глаукомы и пр., также требуется медикаментозная терапия.

Препараты для лечения проникающих ранений

Для лечения проникающих ранений пострадавшего обязательно помещают в специализированный стационар.

После точного установления диагноза, назначается противостолбнячный анатоксин 0,5ME подкожно и противостолбнячную сыворотку 1000ME.

Терапия медикаментозными средствами должна включать следующие группы препаратов:

Антибиотики

- Аминогликозиды: гентамицин трижды в сутки по 5 мг/кг в/м, курсом до 10 дней; возможно назначение тобрамицина ежесуточно по 2-3 мг/кг в/м или в/в;

- Пенициллины: ампициллин по 250-500мг в/м или в/в до 6 раз ежесуточно;

- Цефалоспорины: цефотаксим по 1-2г в/м или в/в до 4 раз ежесуточно; цефтазидим по 0,5-2г;

- Гликопептиды: ванкомицин по 0,5-1г в/в до 4 раз ежесуточно либо внутрь по 0,5-2г;

- Макролиды: азитромицин по 500мг внутрь, курсом 3 дня;

- Линкозамиды: линкомицин по 600мг в/м до 2 раз в сутки.

Сульфаниламидные препараты

- Сульфадиметоксин: в первый день по 1г, далее по 500мг ежесуточно до 10 дней или сульфален в первый день по 1г, затем по 200мг ежесуточно до 10 дней.

Фторхинолоны

- Ципрофлоксацин по 250-750мг внутрь дважды в сутки до 10 дней.

Противогрибковые средства

- НПВП: диклофенак по 50мг внутрь до 3 раз ежесуточно, курсом 10 дней или индометацин по 25мг внутрь до 3 раз ежесуточно;

- Глюкокортикоиды: дексаметазон по 2-3мг под конъюнктиву курсом до 10 дней; триамцинолон по 20мг каждую неделю однократно 3-4 раза.

Блокаторы Н-рецепторов

- Хлоропирамин по 25мг внутрь трижды в сутки до 10 дней либо лоратадин по 10мг внутрь однократно до 10 дней;

Транквилизаторы

Инъекции ферментативных препаратов

- Фибринолизин парабульбарно по 400ЕД;

- Коллагеназа субконъюнктивально 100 или 500КЕ в очаг поражения или посредством электро- или фонофореза до 10 дней.

Глазные капли

При особой тяжести состояния и в послеоперационном периоде кратность закапываний может составлять до 6 раз ежесуточно. Ее снижают по мере стихания процесса воспаления:

- Антибактериальные р-ры: Ципрофлоксацин 0,3 % по 1-2 капли;

- до 6 раз ежесуточно или Офтаксацин 0,3 % по 1-2 капли до 6 раз ежесуточно или Тобрамицин 0,3 % по 1-2 капли до 6 раз ежесуточно;

- Антисептические р-ры: Пиклосидин (витабакт) 0,05 % по 1 капле до 6 раз ежесуточно;

- Растворы глюкокортикоидов: Дексаметазон 0,1 % по 1-2 капли до 6 раз ежесуточно или Гидрокортизона 1-2,5 % мазь, закладывать до 4 раз ежесуточно за нижнее веко;

- НПВП р-ры: Диклофенак 0,1 % по 1-2 капли до 4 раз ежесуточно или Индометацин 0,1 % по 1-2 капли до 4 раз ежесуточно;

- Растворы комбинированных препаратов: Макситрол, Тобрадекс;

- Растворы мидриатиков: Циклопентолат 1 % по 1-2 капли трижды в сутки или Тропикамид 0,5-1 % по 1-2 капли до 4 раз ежесуточно в сочетании с Фенилэфрином 2,5 % по 1-2 капли трижды в день;

- Стимуляторы регенерации ткани роговицы: Актовегин 20% гель глазной по 1 капле за нижнее веко трижды в сутки или Дексапантенол 5 % гель глазной по 1 капле за нижнее веко трижды в сутки.

Пациент после тяжелых поражений органа зрения должен пожизненно наблюдаться у офтальмолога. Его физические нагрузки должны быть ограничены. В отдаленной перспективе, таким больным назначается дальнейшее оперативное лечение, направленное на восстановление или поддержание зрительных функций и ликвидацию косметических дефектов.

Источник