- 10 фактов о боррелиозе

- Факт 1. «Подхватить» боррелиоз можно только от укуса клеща

- Факт 2. Источником инфекции являются далеко не все клещи

- Факт 3. Укус – не равнозначен заражению

- Факт 4. Симптомы боррелиоза появляются не сразу

- Факт 5. Боррелиоз может протекать без симптомов

- Факт 6. Боррелиоз часто дает осложнения

- Факт 7. «Мишень» на коже – признак боррелиоза

- Факт 8. Заражение боррелиозом можно обнаружить спустя годы от укуса

- Факт 9. Боррелиоз хорошо лечится антибиотиками

- Факт 10. До 2002 года существовала вакцина

- Заслуженный врач России: укусы клещей полезны и надо лечиться гомеопатией

- Это не имеет отношения к доказательной медицине.

- 1796 — гомеопатия и прививки

- Клещевой энцефалит, профилактика? Прививка? (восстановлена)

- Клещевой энцефалит, профилактика? Прививка? (восстановлена)

- Статьи

- Чернобровкина Т.Я. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕВЫХ БОРРЕЛИОЗОВ

10 фактов о боррелиозе

Факт 1. «Подхватить» боррелиоз можно только от укуса клеща

Заболевание не передается от человека к человеку, или от животных к человеку. А питомцы могут способствовать инфицированию только принося в дом клещей на своей шерсти.

Факт 2. Источником инфекции являются далеко не все клещи

На территории России «зараженными» считаются около 30-60% клещей. При этом риск встречи с инфицированными насекомыми значительно выше в эндемичных регионах страны: на Урале, Алтае, Дальнем Востоке и Сибири. На остальной территории вероятность заражения довольно вариабельна и связана с особенностями растительности (лес хвойный, лиственный, поля, степи и т.д.) и климата.

Факт 3. Укус – не равнозначен заражению

Для передачи боррелиоза требуется от 36 до 48 часов, во время которых клещ должен иметь «доступ» к крови. Опасность инфицирования возрастает в зависимости от времени присасывания клеща. Считается, что если клещ снят в течение суток пребывания на теле человека, то он не успевает передать возбудителя инфекции

По этой причине молодые клещи (размером до 2 мм), заметить которых намного сложнее, представляют гораздо большую угрозу, нежели их «взрослые родственники».

Кроме того, маленьких насекомых значительно сложнее извлечь «невредимыми», а значит и сдать такого клеща на анализ чаще всего не представляется возможным.

Факт 4. Симптомы боррелиоза появляются не сразу

Боррелиоз, как и любая другая инфекционная болезнь, имеет определенный инкубационный период. В данном случае он составляет, в среднем, от 7 до 14 дней от укуса.

Однако может укорачиваться до 2-5 дней (молниеносная форма) или удлиняться до нескольких недель.

В это время пострадавшего, как правило, ничего не беспокоит, а первые симптомы появляются уже ближе к концу периода «инкубации».

Факт 5. Боррелиоз может протекать без симптомов

Если быть точнее, то — без каких-либо специфичных симптомов. И проявления болезни нередко неотличимы от таковых при гриппе.

Слабость, утомляемость, головные боли, ломота в теле и небольшое повышение температуры (до 37,0-38,0 градусов), появившиеся через некоторые время после укуса, могут стать единственными симптомами инфицирования.

А подтвердить или опровергнуть острый инфекционный процесс можно с помощью анализа крови на антитела (IgM).

Факт 6. Боррелиоз часто дает осложнения

Речь прежде всего о «скрытых» формах заболевания. Когда под маской хронической усталости и простуды «идет» поражение:

- сердца (миокардит, перикардит и другие),

- нервной системы (полиневрит, менингит)

- и опорно-двигательного аппарата (боли в мышцах, суставах и костях мигрирующего характера).

Факт 7. «Мишень» на коже – признак боррелиоза

Характерным признаком болезни является покраснение места укуса, с постепенным расширением на соседние участки кожи. При этом центр «пятна» постепенно бледнеет, что и придает покраснению форму «мишени», достигающей до 10 см в диаметре.

Кстати за свойство «двигаться» по поверхности кожи, боррелиозная «мишень» и получила название «мигрирующей или кольцевидной эритемы».

Факт 8. Заражение боррелиозом можно обнаружить спустя годы от укуса

Хроническое течение инфекции под маской других заболеваний — характерная черта нелеченого боррелиоза. А провериться на инфицированность уже по прошествии 5 недель и более можно с помощью анализа крови на антитела класса G.

Факт 9. Боррелиоз хорошо лечится антибиотиками

При этом, разумеется, чем раньше назначен препарат, тем выше его эффективность. Однако достоверно подтвердить инфицированность боррелиозом возможно не ранее 2-3 недель от момента укуса (когда в крови появляются IgM антитела). А значит назначение антибиотика сразу после укуса может только профилактический характер.

Факт 10. До 2002 года существовала вакцина

Однако, ее производство было прекращено в связи с низким спросом и достаточной эффективностью своевременной антибиотикотерапии

Источник

Заслуженный врач России: укусы клещей полезны и надо лечиться гомеопатией

Это не имеет отношения к доказательной медицине.

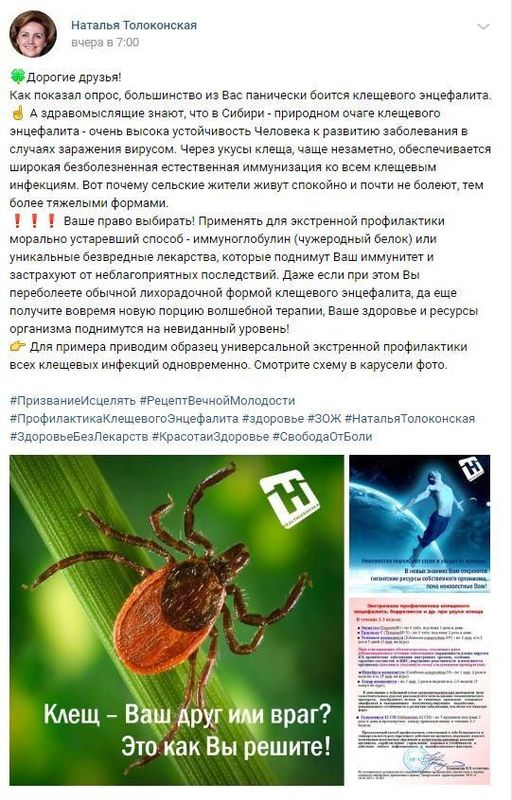

Заслуженный врач РФ и жена экс-губернатора Красноярского края Наталья Толоконская 31 мая в соцсетях опубликовала пост с объяснением, что укусы клещей могут быть полезны, и рекомендовала лечить их с помощью гомеопатических средств.

Сейчас ее посты удалены, но в сети остались фотографии записей, в частности скриншот поста приводит РИА Новости. В нем Толоконская пишет (авторская орфография и пунктуация сохранены): «Как показал опрос, большинство из Вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям».

Также она считает, что иммуноглобулин, применяемый при лечении энцефалита, «морально устарел». Заслуженный врач РФ предлагает его заменить «уникальными безвредными лекарствами, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий». В качестве примера «безвредных лекарств» она привела гомеопатические средства.

Врач-инфекционист, сотрудник фонда «СПИД.ЦЕНТР», Николай Лунченков называет заявление Толоконской «сумасшествием чистой воды», аргументируя, что вакцинация — единственный способ профилактики инфекций, передаваемых клещами, в частности энцефалита, но отнюдь не только его.

«В эндемичных районах по этой инфекции, например, на Дальнем Востоке и в Сибири, есть программа вакцинации от клещевого энцефалита. И население там прививают, — объясняет он. — То же самое делают и в Западной Европе, например, Германии, где детей в обязательном порядке вакцинируют от него. В случае этой болезни доказательной медициной является вакцинация».

Кроме того, Лунченков считает глупостью и слова Толоконской про пользу от укусов клещей: «Во-первых, не все клещи являются носителями этой инфекции, но если являются, то они способны при укусе инфицировать человека. И это большая проблема. Надо понимать, что легкая форма клещевого энцефалита — это температура под 40 градусов, чудовищная головная боль, рвота, риск потери зрения. Тяжелая форма — это когда человек умирает». По его словам, от сибирского типа клещевого энцефалита умирает около 10 % заболевших, а более чем у половины инфицировавшихся (около 60 %), наблюдаются отдаленные неврологические последствия.

«Последствия любой перенесенной инфекции центральной нервной системы абсолютно непредсказуемы, — продолжает Лунченков. — Можно провести аналогии с японским энцефалитом, по поводу которого ученые из британского Global Institution of Public Health доказали: если ребенок до трех лет переболел такой инфекцией, то в дальнейшем он теряет способность к обучению, не может учиться читать, считать, писать. И это мы еще не говорим о развитии патологий неврологических».

Но клещи способны быть переносчиками не только энцефалита, но и геморрагических лихорадок, боррелиоза (болезни Лайма) — инфекции, поражающей суставы.

Также врач-инфекционист убежден, что всерьез говорить о лечении гомеопатией — глупость. «Если открыть любое руководство Всемирной организации здравоохранения или просто по инфекционным заболеваниям, то можно увидеть, что профилактика до укуса — вакцинирование. А экстренная после укуса — иммуноглобулин», — резюмирует он.

У Натальи Толоконниковой, предлагающей альтернативный взгляд на медицину, множество регалий и должностей: президент РОО «Институт Человека», доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заведующая кафедрой инфекционных болезней НГМУ, заслуженный врач России.

Источник

1796 — гомеопатия и прививки

Классическая гомеопатия, прививки и гомеопрофилактика

Клещевой энцефалит, профилактика? Прививка? (восстановлена)

Клещевой энцефалит, профилактика? Прививка? (восстановлена)

#1 Сообщение Spy » 20 июл 2005, 10:11

Galina писал(а): Прошлым летом мою дочь укусил клещ. Здорово укусил, вытаскивала, потом кровь пошла. Ей было 2,5. Мы поехали в ближайщую поликлинику и поствили иммуноглобулин против клеща. Правильно я сделала?

Интересно, врач так удивилась, что девочка, увидев шприц, никак не отреагировала. она же впервые в жизни его увидела. Укол напугал немного, сказала только «боще не надо». не буду больше.

Alenushka писал(а): Vega писал(а):

А вот реально — если укусил клещ, что делать сразу и потом.

Меня этот вопрос тоже интересует. В июне мы , возможно, отправимся в такие края, где эти твари водятся, а я совершенно не знаю, что предпринимать, если меня или ребёнка (ой, даже подумать страшно! ) тяпнет клещ.

Галина писал(а): Михаил С писал(а):

Удалять клеща, насколько я помню, лучше всего смазав ему тело маслом — он через него дышит когда впился, и вынужден будет вылезти. Тут уж не зевайте — хватайте и далее действуйте по своему усмотрению

Михаил, не совсем так. Специалисты утверждают, что маслом как раз ни в коем случае нельзя.

А как можно — здесь:

Как правильно удалить клеща.

http://www.tick.ru/inform/common_info/REMOVE.ASP

#2 Сообщение Spy » 20 июл 2005, 10:18

Мелания писал(а): Добрые путешественники!

Есть американская гомеопатическая лаборатория, которая готовит средство от укуса клеща. Средство сделано из самого клеща. Многие гомеопати не признают такой метод — на самом деле ИЗОпатически — но, в некоторых случаях он очень помогает, и, в любом случае не повредит, даже если давать сразу после укуса. Лаборатория называется: Celletech из штата Висконсина, город Мадисон. Они приготавливают любые нозоды и изопатические средства любого разведения на заказ, и посылают по всему миру. Директор Джон Кейн — мой хороший знакомый и передовой гомеопат. Кстати, когда все американцы боялись отравиться антраксом по почте, после 11 сентября, Джон Кейн сказал мне о том, что он выполнял много сотных заказов специального средства, подготовлено им из нозода антракса и других средств, подходящим симптоматике такого отравления.

Опять же,- я тоже «классицистка»- и не рекомендую смешанных препаратов, или так называемую «гомеотерапию» — но есть некоторые случая в жизни — укус клеща; отравление биохимическим оружием террористами — когда у людей не будет доступа к собственному гомеопату, а им нужно что-то предпринять.

Еще одно замечание: такие заболевания как Лайм и клещевой энсефалит не просто «случайности», как любые явления паталогии. То, что Лайм резко увеличился последные 20-25 лет в америке не случайно, а отражает то, что Джорж Витулкас описывает в своей книге A New Model for Health and Disease. Как заболевание сифилитического характера, Лайм указывает на ухучшение общего конституционального состояния ОБЩЕСТВА. Поэтому, да, я согласна, в любом случае следует предотвращать всё через конституциональное лечение, но есть те родители, которые это не успели делать, или не беспокоились из-за того, что ребенок особо не болеет, прививка не делают, лекарства не дают, и т.д.

Пишите те, кто хочет найти вышеуказанную лабораторию!

E-N-K писал(а): Полосатая Собака писал(а):

Уважаемый Е-N-K, не напишите ли Вы рецепт приготовления препарата из клеща?

Елена, я думаю, что процесс приготовления не должен существенно отличаться от процесса изготовления ГПС из любого другого насекомого — пчелы, клопа ect. Вначале раздавливание и гомогенизирование самого насекомого, затем перетирание его с молочным сахаром в последовательных тритурациях. С 6-8 растирания уже можно переходить к раствору.

У меня где-то лежит книга по гомеопатической фармакогнозии, если Вам интересно, то посмотрю. как именно (в деталях) там описывают процесс приготовления аписа и пр. препаратов.

Источник

Статьи

Чернобровкина Т.Я. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕВЫХ БОРРЕЛИОЗОВ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕВЫХ БОРРЕЛИОЗОВ

Я.Д. Янковская, Т.Я. Чернобровкина, М.И. Кошкин

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета, г. Москва

Введение

Актуальность проблемы иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ) на современном этапе обусловлена как ростом инфицированности клещей боррелиями, так и ростом заболеваемости клещевыми боррелиозами (КБ). Несмотря на внедрение передовых технологий лабораторной диагностики и растущий объем информации о трансмиссивных инфекциях на территории России, нет четких представлений о распространении иксодовых клещевых инфекций. Верифицируется лишь часть инфекций, этиология ряда из них остается нерасшифрованной. Давно известен тот факт, что реальная заболеваемость инфекциями, передающимися через укус клеща, превышает число зарегистрированных случаев в несколько (5 и более) раз [21, 26, 44].

Эпидемиология иксодовых клещевых боррелиозов

В настоящее время в России, как и в США и Европе, ИКБ имеют большой ареал распространения [17, 34]. В Российской Федерации (РФ) ИКБ регистрируются от Северо-западного региона до Дальнего Востока и Южного Сахалина. Ежегодно в течение последних 10 лет регистрируется от 6,8 до 8,7 тыс. случаев заболевания ИКБ на территории 72 субъектов РФ [2, 10, 19, 23, 31]. Такие области РФ, как Ленинградская, Томская, Тверская, Ярославская, Костромская, Калининградская, Пермская и Тюменская, а также Уральский, Западно-Сибирский и Дальневосточный регионы, характеризуются высоким уровнем заболеваемости КБ [11, 32]. Данные исследований, проведенные в различных регионах РФ, свидетельствуют, что от 5 до 90% иксодовых клещей могут быть инфицированы возбудителями ИКБ.

Выявление в последние годы новых клещевых патогенов, таких как боррелии комплекса клещевых иксодовых боррелиозов, новые патогенные риккетсии, анаплазмы, эрлихии, бабезии и других, показало значимость проблемы сочетанности природных очагов трансмиссивных инфекций и инвазий, а микст-зараженность ими иксодовых клещей — нормальное распространенное явление [12]. Характерной чертой эпидемиологии ИКБ является рост вклада в заболеваемость доли городских жителей. Это связано с увеличением осваиваемых городскими жителями садово-огородных участков, посещений ими леса с целью отдыха, парковых зон. Клещи могут быть занесены в жилища людей с букетами, свежим сеном, дровами, а также собаками и другими животными.

Возрастная структура заболеваемости ИКБ характеризуется преобладанием в ней трудоспособного населения (20 — 59 лет), на долю которого приходится до 48%. Сравнительно большую группу больных составляют дети (до 30%), повысилась доля инфицированности лиц пожилого возраста (до 12%) . Профессиональный состав неоднороден, однако доля профессиональных работников, занятых лесным хозяйством, составляет среди заболевших не более 2,2% [9, 13].

Насчитывается более 30 видов боррелий, переносимых клещами и вызывающих заболевания у животных, некоторые из них патогенны у человека [5, 20, 41, 42]. Естественными хозяевами боррелий в природе являются дикие и домашние позвоночные животные (главным образом различные виды грызунов) и птицы, распространяющие инфицированных клещей при миграционных перелетах.

Передача боррелий происходит через укусы клещей: преимущественно Ixsodes ricinus, Ixsodes persulсatus – в Европе и Азии; Ixsodes sсapularis и Ixsodes pacificus- в Северной Америке. Среди клещей боррелии передаются трансовариально и трансфазно [11, 19].

Присасывание клеща к телу может оставаться незамеченным в связи с анестезирующим, сосудорасширяющим и антикоагулирующим свойствами его слюны. Возможность инфицирования (заражения), в основном, определяется длительностью присасывания клеща. Проникновение боррелий возможно через фекалии или гемолимфу клеща после их попадания на кожу и втирания при расчесах [15]. Описан пищевой путь заражения ИКБ у людей, употреблявших в пищу сырое молоко (преимущественно козье) или молочные продукты без термической обработки [15, 19]. Доказана также возможность трансплацентарного инфицирования плода при боррелиозе беременных женщин с последующим формированием пороков развития и даже гибелью плода [5, 6].

Применение различных методов диагностики боррелиозной инфекции позволило сделать вывод о генетической неоднородности возбудителей иксодовых боррелиозов и разделить их на две группы — возбудители собственно болезни Лайма и возбудители возвратных лихорадок [22, 23, 24, 25, 30, 41]. Первая группа – боррелии комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), включают 18 геновидов, четыре из которых, являются патогенными для человека: B. burgdorferi sensu stricto (s.s.), возбудитель классической американской болезни Лайма, который распространен также и в Европе; B. garinii и B. afzelii, имеющие евразийские ареалы и B. spielmanii, которая найдена пока только в Европе.

Боррелии второй группы являются возбудителями возвратных клещевых и вшивых лихорадок: В. recurrentis, B. duttoni, B. parkeri, B. turikanae, B. hermsii, B. miyamotoi. Некоторые представители этой группы открыты сравнительно недавно [35, 36]. Долгое время считалось, что боррелии данной группы переносятся в основном аргасовыми клещами рода Ornithodoros. Природные очаги возратных лихорадок регистрируют в некоторых районах Центральной Африки и Центральной Азии, отдельные очаги имеются в республиках Закавказья, Центральной Азии, на Северном Кавказе и ограничиваются зонами пустынь, полупустынь, субтропиков [33, 43, 45].

Патогенность Borrelia miyamotoi, выделеной из клещей I.persulcatus и идентифицированной в Японии в 1995 году как ранее неизвестный вид, принадлежащий к группе возбудителей возвратных лихорадок, была признана в 2011 году [36, 37]. Позднее B.miyamotoi была обнаружена в клещах вида I. ricinus и I. persulcatus в Германии, Швеции, Эстонии, Словении, Польше, России, а также в клещах I. pacificus и I. scapularis — в США [35, 38, 39,40]. Выявление B. miyamotoi при исследовании образцов таежных клещей Ixodes persulcatus, отловленных на территории Ленинградской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской областей, в Хабаровском крае, несмотря на значительную удаленность друг от друга рассматриваемых территорий, явилось подтверждением существования новых природных очагов [2]. Причина такого «переселения» возбудителя еще подлежит изучению [13]. По данным литературы, уровень зараженности клещей B. miyamotoi значительно ниже, чем боррелиями комплекса B. burgdorferi s. l. Однако в ряде регионов России этот показатель достигает 6,3 %, а в отдельных районах составляет 16 % [14, 16].

Анализ результатов многолетнего исследования зараженности иксодовых клещей в Московской области, опубликованного в 2008 г., показал, что наибольшее распроcтранение среди иксодовых клещей I.ricnus и I.scapularis имеет B.garinii (20%) и B.afzelii(63%). На долю В.miyamotoi, B.valasiana, B burgdorferi sensu stricto приходится 6% [26].

Благодаря разработанному сотрудниками ФБУН «ЦНИИЭ» метода одновременной молекулярно-генетической детекции вируса клещевого энцефалита, B. burgdorferi s.l., В. miyamotoi, A. phagocytophillum (возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), E. murius, E. сhaffeensis (возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), появилась возможность проводить дифференциальную лабораторную диагностику этих заболеваний, изучить возможное возникновения как моноинфекций, так и полиэтиологичного заболевания.

Этиопатогенез и клиника иксодовых клещевых боррелиозов

Болезнь Лайма – ИКБ, вызываемый боррелиями комплекса B. burgdorferi s. L., протекает в острой и латентной (субклинической) формах со склонностью к хроническому течению, с преимущественным поражением кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца [4].

ИКБ – системное заболевание, характеризующееся полиморфизмом и стадийностью клинического течения. Разделение на стадии условно. Заболевание может переходить из одной стадии в другую, или миновать какую-либо из них, а также впервые проявляться в любой стадии без наличия предшествующей. В стадию локальной инфекции патологический процесс развивается в месте внедрения боррелий.

На этой стадии заболевания возможно выздоровление, вероятность которого значительно возрастает при проведении адекватного антибактериального лечения, но возможно и дальнейшее развитие процесса в результате диссеминации – распространения боррелий от места их первичного внедрения с развитием ранних неврологических, кардиальных, офтальмологических, суставных изменений, приводящих к органным поражениям в результате длительного патологического воздействия возбудителей на органы и системы.

Заболевание может протекать в манифестной и латентной формах.

Инкубационный период длится от 2 до 50 дней. При остром (до 3 мес) и подостром (до 6 мес) течении болезни различают эритемную, безэритемную формы; при хроническом течении (более 6 мес) — форму, с преимущественным поражением нервной системы, сердца, кожи, суставов.

При эритемной форме на фоне синдрома интоксикации (лихорадка, слабость, снижение аппетита), катаральных явлений, лимфоаденопатии, гепатоспленомегалии, артралгии, миалгии на месте присасывания клеща формируется мигрирующая эритема (МЭ), часто с приподнятыми четкими краями и бледным центром. Эритема постепенно увеличивается в размерах (иногда достигая до 60 см в диаметре) и при отсутствии лечения сохраняется до двух мес и более. После исчезновения МЭ возможны пигментация, шелушение, атрофические изменения кожи.

Примерно у 5-8% больных уже в остром периоде болезни появляются признаки поражения мягких оболочек мозга, проявляющиеся общемозговой симптоматикой (головная боль, тошнота, повторная рвота, гиперестезия, светобоязнь, появление менигеальных симптомов). При спинномозговой пункции у таких больных регистрируются повышенное давление цереброспинальной жидкости, а также умеренный лимфоцитарный плеоцитоз, повышенное содержание белка, глюкозы. В ряде случаев состав цереброспинальной жидкости не изменяется, что расценивается как явление менингизма.

Эритема на месте укуса клеща наблюдается в 40-70% случаев. Это основной патогномоничный признак ИКБ, «золотой стандарт», позволяющий поставить диагноз без лабораторного подтверждения, так как специфический иммунный ответ при болезни Лайма формируется медленно, и результаты обследования больных на фоне МЭ часто серонегативны. Согласно критерию, предлагаемому Центром контроля и профилактики заболеваний США (CDC), случай Лайм боррелиоза можно считать «подтвержденным» даже в отсутствие лабораторной верификации, только на основе наличия МЭ диаметром не менее 5 см и укуса клеща в анамнезе; напротив, только серологически подтвержденный случай без МЭ следует считать лишь «предполагаемым» диагнозом. Согласно клиническим наблюдениям, эритема на месте укуса клеща может возникнуть в результате аллергической реакции на вещества, содержащиеся в слюне клеща [1, 8].

Безэритемная форма заболевания часто характеризуется более тяжелым течением болезни с выраженным синдромом интоксикации и поражением органов и систем: печени, нервной системы, сердца, опорно-двигательного аппарата. Эту форму заболевания можно рассматривать как результат первичной диссеминации возбудителя. Возможно латентное течение инфекции с клинической манифестацией заболевания.

Хроническая форма развивается, как правило, при отсутствии полноценного антибактериального лечения. Иногда бывает трудно определить момент перехода болезни в хроническую форму из-за латентного течения болезни. Для этой формы болезни характерно развитие прогрессирующего хронического воспаления в коже, суставах или нервной системе, реже в других органах, приводящее к атрофическим и дегенеративным изменениям в этих органах. При хроническом клещевом боррелиозе наблюдаются варианты непрерывного течения, когда признаки болезни в динамике прогрессируют без ремиссий, или рецидивирующего течения с периодами ремиссии разной продолжительности.

Поражение центральной нервной системы может проявляться длительно сохраняющейся головной болью, быстрой утомляемостью, слабостью, снижением памяти, нарушением сна. Прогрессирующая энцефалопатия нередко выступают на первый план среди других симптомов хронического течения клещевого боррелиоза. Неврологическая патология проявляется лимфоцитарным менингитом, моно- и полиневритами, менингорадикулоневритами, миелорадикулитоневритами, очаговым и генерализованным энцефалитами с экстрапирамидальной симптоматикой, гемипарезами, прогрессирующим энцефаломиелитом, эпилептиформными припадками, деменции. Характерно сочетание лимфоцитарного менингита, пареза лицевого нерва, радикулоневрита (синдром Баннварта).

Поражения сердечно-сосудистой системы проявляются кардиалгиями, сердцебиениями, гипертензией, могут развиваться нарушения проводимости, вплоть до полной атриовентикулярной блокады, эндо-, мио-, перикардиты.

Часто возникают нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгии, артриты. Артриты при хроническом иксодовом боррелиозе характеризуются поражением одного или двух крупных суставов, и имеют течение с ремиссиями и обострениями. Чаще других поражаются один или оба коленных сустава. Продолжительность обострений может длиться от нескольких дней до месяцев. Без лечения самостоятельная ремиссия (длительная) обычно наступает через 6-7 месяцев активного процесса. В период ремиссий иногда больными отмечаются артралгии, которые носят мигрирующий характер с распространением болевого синдрома на несколько суставов. Пораженные суставы в этот период, как правило, внешне не изменены или определяется их незначительное увеличение за счет отечности окружающей ткани. При длительном течении артрита примерно у 10% пациентов развиваются небольшие сгибательные контрактуры, обусловленные изменениями связочного аппарата пораженных суставов, в ряде случаев возникает анкилоз. Поражения кожи проявляются в виде хронического атрофического акродерматита (ХААД), очаговой склеродермии, доброкачественной лимфоцитомы кожи.

ХААД начинается с появления синюшных пятен на разгибательных поверхностях конечностей, инфильтратов, на месте которых происходит атрофия кожи, которая напоминает папиросную бумагу. Очаговая склеродермия чаще всего протекает в диссеминированной поверхностной бляшечной форме с образованием бляшек, пятен размером от 1 см до 5 см овальной или округлой формы розового, восковидно-белого, коричневого цвета. Иногда в центре очагов наблюдается выраженный дерматосклероз, а по периферии — лилового цвета кольцо. Кожные поражения локализуются преимущественно на туловище. Доброкачественная лимфоцитома кожи локализуется в области мочки уха, на околососковом кружке молочной железы, лице и в паховых областях. Характеризуется узелковыми элементами, опухолевидными образованиями или нечетко отграниченными инфильтратами в дерме. Характерной особенностью этих образований является их безболезненность. Больного беспокоит лишь наличие косметического дефекта. Реже возникают поражения глаз в виде кератитов, хориоретинитов, воспаления зрительного нерва, увеитов. Возможны нетяжелые безжелтушные гепатиты.

Клиническая картина и лабораторная диагностика заболевания, вызванного B. miyamotoi, подробно описана в работах российских ученых [27, 28, 29, 30]. Результаты клинических наблюдений свидетельствуют о том, что проявления заболевания, вызванного B. miyamotoi, имеют существенные отличия от «классического» ИКБ, вызываемого B. burgdorferi s. l. Так, у инфицированных этими боррелиями людей в месте укуса клеща почти не наблюдается первичный аффект, отсутствует эритема, выражены симптомы интоксикации, такие как высокая лихорадка, головная боль, миалгии, общая слабость, часто сопровождающиеся поражением внутренних органов. Характерно многократное чередование различных по продолжительности периодов лихорадки и апирексии у пациентов, не получавших антибиотикотерапию. Описаны поражения почек, легких, сердца, особенности течения у детей при заболевании, вызванном В. miyamotoi [27, 28, 29, 30].

Диагностика иксодовых клещевых боррелиозов

Лабораторная диагностика ИКБ включает различные методы исследования. Прямая микроскопия и культуральный метод предполагают использование в качестве материала биоптаты кожи из МЭ, ХААД, доброкачественной лимфоцитомы, крови, спиномозговой и синовиальной жидкости. Но эти методы не получили распространения в практическом здравоохранении [13]. Из серологических методов чаще всего применяются реакция непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ), при которой диагностическим титром считается показатель от 1:40 и выше; иммуноферментный анализ (ИФА) с определением антител класса IgM, IgG к боррелиям в парных сыворотках. Необходимо учитывать, что в первые 1-3 месяца заболевание может протекать без достаточной выработки специфических антител. В некоторых случаях синтез антител класса IgM может не происходить. Наличие антител класса IgM указывает, обычно, на раннюю инфекцию или реинфекцию. В отдаленный период от начала заболевания информативным является определение антител класса IgG и падение их титров через 1,5-2 месяцев после эффективного лечения. Наличие антител класса IgG чаще всего указывает на диссеминацию боррелий или на хронизацию процесса. Нужно признать, что в некоторых случаях антитела обоих классов (так называемые «следы» антител) могут определяться в течение длительного времени (более 10 лет), в том числе и после успешного лечения. С целью повышения диагностической эффективности обследования пациента рекомендуется проведение иммуноблоттинга и иммуночипа с флуоресцентной детекцией спектра антител разных классов. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) позволяет выявить ДНК боррелий в различном биологическом материале: клещ, кожный биоптат, кровь, моча, цереброспинальная и суставная жидкости и др. Благодаря этому исследованию, удается идентифицировать возбудитель до геновида, осуществлять диагностику боррелиозных микст-инфекций, выявлять случаи повторных заражений, проводить контроль эффективности терапии.

Использование метода ПЦР осложняется тем, что ДНК B. burgdorferi s.l.в лейкоцитарной взвеси крови пациента определяется редко ввиду патогенетических особенностей этой стадии заболевания, когда возбудитель редко проникает в кровяное русло. Исследование капиллярной крови из участка МЭ, которое является более информативным по сравнению с исследованием биоптата кожи, позволяет выделить ДНК B. burgdorferi s.l. в 60 и более % случаев [16].

Лечение иксодовых клещевых боррелиозов

Лечение ИКБ носит комплексный характер. В качестве этиотропного лечения в настоящее время используют антибактериальные препараты нескольких фармакологических групп: тетрациклины, макролиды, пенициллины и цефалоспорины третьего поколения. Доксициклин назначают по 0,2 г 1 раз в день курсом 10-21 день, Амоксиклав 375 мг 3 раза в день курсом 10-21 день, Сумамед (азитромицин) – 1,0 г 1 раз в день, курсом 7-10 дней.

В случае состоявшейся генерализации инфекционного процесса назначение тетрациклинов является нецелесообразным. Пенициллин назначается по 0,5 -1,0 млн Ед 8 раз в сут, в/м, при тяжелых формах заболевания суточная доза может достигать 16-24 млн Ед в сут, разделенная на 6-8 приемов, в/м. Цефтриаксон — по 2 г 1 раз в сутки в/м или в/в курсом 21-28 дней.

Несмотря на мощную и длительную антибактериальную терапию хронизация инфекции наступает у 3,5%-10,6% больных.

Прогноз ИКБ благоприятный, однако возможны тяжелые резидуальные проявления в виде неврологических и суставных поражений.

Диспансеризация иксодовых клещевых боррелиозов

Диспансерное наблюдение за переболевшими ИКБ обычно проводится в течение 2 лет (через 1 месяц после окончания лечения, затем через 3, 6, 12, 24 месяца. Проведение экстренной антибиотикопрофилактики показано в случае выявления ДНК боррелий в клеще. Начинать антибиотикопрофилактику необходимо не позднее 5 сут после присасывания клеща. Используются такие же препараты, как для лечения болезни Лайма, в течение 5 дней. При проведении экстренной антибиотикопрофилактики рекомендовано наблюдение за пациентом в течение 1 месяца с последующим серологическим исследованием крови методом ИФА и иммуночип через 3 месяца.

Меры иммунопрофилактики на сегодня не разработаны. Неспецифическая профилактика заключается в предотвращении самого контакта с переносчиком, присасывания клеща. Для прогулок в лесу рекомендуется использовать одежду, которая максимально закрывает поверхность тела. Применяются специальные химические средства для обработки одежды-репелленты. После посещений леса и лесопарковых зон обязательно проводятся само- и взаимоосмотры одежды и тела.

В современных условиях диагностика состояний, возникающих после присасывания клеща, лечение пациентов, страдающих ИКБ, диспансерное наблюдение проводятся в амбулаторных условиях. Госпитализируются пациенты со средним и тяжелым течением болезни; пожилого и детского возраста; при наличии или подозрении на микст-инфекцию с вирусом клещевого энцефалита; для проведения дифференциальной диагностики при отсутствии эритемы. В связи с новыми условиями, сложившимися в системе здравоохранения, возрастает роль врачей поликлиниклинических учреждений. Нужно признать, что основная часть специфических обследований в амбулаторных лечебных учреждениях проводится в условиях ограниченных ресурсов, на коммерческой основе. Основные требования к ведению пациентов включают проведение регистрации пациентов в установленном порядке (форма № 060/у, № 025/у, 058/у 030/у-04) пациентов, обратившихся по поводу присасывания клеща или с проявлением болезни Лайма, а также ведение журнала по приему лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. В журнал вносится информация о пациенте, дата обращения за медицинской помощью, дата присасывания клеща, оказанная медицинская помощь, локализация укуса и название медицинского учреждения, куда направляется пациент для возможного проведения вакцинопрофилактики клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) согласно перечню административных территорий субъектов РФ по КВЭ. С 2008 года в перечень эндемичных территорий по КВЭ включены Дмитровский и Талдомский районы Московской области.

Клинический пример

Пациент А., 56 лет, обратился в поликлинику в ноябре 2014 года по поводу появления красного пятна в области нижней трети задней поверхности левого бедра. Со слов пациента, пятно появилось около месяца назад, размером до 2х5 см. Самостоятельно применял на область покраснения различные мази (синафлан, тридерм) без эффекта. Обратил внимание на постепенное увеличение пятна. Каких-либо изменений в общем состоянии не отмечал. При опросе было выяснено, что 2 месяца назад пациент был на охоте в лесах Смоленской области. Факт присасывания клеща отрицал, однако обратил внимание, что на бедре на месте эритемы появилась небольшая безболезненная долго незаживавшая язвочка. При осмотре общее состояние удовлетворительное. Температура тела в норме. В области нижней трети левого бедра отмечается участок гиперемии с четкими краями диаметром 20 см. Паховые лимфоузлы слева увеличены до 1,5 см, безболезненные, не спаянные с окружающими тканями. Другой патологии не выявлено. Таким образом, жалобы больного, клинические проявления, данные эпидемиологического анамнеза позволили заподозрить болезнь Лайма. Обследование проведено по стандартам ОМС, дополнительно рекомендовалось серологическое исследование крови – определение антител класса IgM и IgG к боррелиям в парных сыворотках и иммуночип. Лечение назначено по клиническим показаниям и проводилось доксициклином по 0,1 г 2 раза в сутки в течение 21 дня, десенсибилизирующими препаратами, пробиотиками. Результаты серологического обследования показали отсутствие диагностических титров антител обоих классов к боррелиям. Исследование крови методом иммуночипа выявило наличие антител класса IgM к двум антигенам OspC и p17 В.garinii , а при повторном исследовании — антител класса IgG к В.garinii. Диагноз «болезнь Лайма, эритемная форма, острое течение легкой степени тяжести», установленный клинически, был также подтвержден лабораторными исследованиями. Лечение антибиотиком было продолжено до 28 дней. Осмотр пациента проводился каждую неделю в течение первого месяца. Эритема постепенно исчезла, паховые лимфоузлы уменьшились до нормальных величин. Через 1 месяц по окончании лечения в крови определялись антитела класса IgG, через 3 месяца отмечался низкий титр антител этого класса. Дальнейшее наблюдение пациента и исследования крови определены по плану диспансерного учета через 6, 12 и 24 месяца.

Заключение

Диагностика ИКБ проводится на основе эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. Учитывается пребывание людей (посещение леса, парковых зон) в эндемичных районах по КБ с учетом времени года; факт присасывания клещей; развитие заболевания с признаками инфекционного процесса после присасывания клеща; клинические признаки ИКБ такие как МЭ, ХААД, синдром Баннварта.

Демонстрация клинического случая и анализ литературных данных показывают, что применение исключительно серологических методов (РНИФ и ИФА) лабораторной диагностики ИКБ не позволяет быстро и эффективно диагностировать и дифференцировать эти инфекции, поскольку антигены, включенные в состав используемых современных тест-систем, присущи обеим группам патогенов и, по всей видимости, стимулируют выработку перекрестно реагирующих антител. Ведущую роль в диагностике ИКБ должны играть молекулярно-генетические методы исследования и серология формата иммуночип [2, 7, 22, 23].

Источник