- Пироплазмоз (piroplasmosis) лошадей

- Клещи и летние болезни, Как ухаживать за лошадьми в теплый период

- Энцефалит клещевой — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Этиология

- Эпидемиология

- Пути заражения

- Действия при укусе клеща

- Симптомы клещевого энцефалита

- Первые признаки клещевого энцефалита

- Развитие заболевания

- Патогенез клещевого энцефалита

- Классификация и стадии развития клещевого энцефалита

- Формы клещевого энцефалита

- Хронический клещевой энцефалит

- По течению

- Степени тяжести клещевого энцефалита

- Осложнения клещевого энцефалита

- Диагностика клещевого энцефалита

- Лабораторная диагностика

- Дифференциальная диагностика

- Лечение клещевого энцефалита

- Симптоматическая и патогенетическая терапия

- Восстановительное лечение

- Прогноз. Профилактика

- Экстренная вакцинация

Пироплазмоз (piroplasmosis) лошадей

Пироплазмоз лошадей (piroplasmosis) – остро протекающая болезнь, которая характеризуется высокой температурой с лихорадкой постоянного типа, угнетением, желтухой, анемией, нарушением работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, сопровождающаяся гемоглобинурией и высокой смертностью.

Этиология.Возбудителем болезни является Piroplasma caballi, семейства Babesiidae – один из крупных эндоглобулярных паразитов, локализующихся в эритроците. Характеризуется наличием круглых, амебовидных, грушевидных форм, величиной больше радиуса эритроцита. Типичной формой является парногрушевидная. Расположены под острым углом в центре эритроцита. Поражается до 10-15% эритроцитов, в каждом из которых может быть от 1 до 4 паразитов, чаще – 1-2.

Эпизоотология. Болезнь имеет широкое распространение, зарегистрирована во многих странах мира. Встречается в большинстве областей Беларуси. Переносчиками возбудителя болезни являются иксодовые клещи родов Dermacеntor, Hyalomma и др.

К пироплазмозу восприимчивы все лошади, однако течение зависит от возраста, породы, упитанности, условий эксплуатации. Легче переносят болезнь молодые животные, а также ослы, мулы. Привезенные из других зон, а также чистокровные лошади болеют очень тяжело.

Патогенез. Возбудители, попавшие в организм лошади со слюной клеща, попадают в кровеносную систему, повреждают эритроциты, разрушая их, развивается анемия, затем – гемоглобинурия. Нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.

Симптомы и течение.Инкубационный период при укусе клещей составляет 8-12 дней. В начальный период повышается температура тела. Появляется быстрая утомляемость, ухудшается аппетит, дыхание и пульс учащаются. В следующие 2-3 дня наблюдается гиперемия слизистых оболочек, затем – анемия, появляется желтушность с полосчатыми кровоизлияниями. В этот период могут быть колики, метеоризм кишечника. Развивается гемоглобинурия.

В крови резко уменьшается количество эритроцитов и гемоглобина. Беременные кобылы, как правило, абортируют.

Патологоанатомические изменения.У павших животных отмечают желтушность слизистых и серозных оболочек, подкожной клетчатки, соединительной ткани. Селезенка, а также почки, печень, лимфоузлы резко увеличиваются в размерах. Легкие отечны, сердце увеличено, мышца дряблая. Под эпикардом и эндокардом находят кровоизлияния.

Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных и клинических признаков. Подтверждают наличие возбудителя нахождением его в мазках периферической крови.

Лечение.С лечебной целью применяют следующие препараты: азидин (беренил) назначают внутримышечно в виде 7%-ного раствора в дозе 5 мл на 100 кг массы животного (0,0035 г/кг); димидин (имидокарб) – внутримышечно в виде 10%-ного раствора в дозе 0,002 г/кг массы животного; гемоспоридин – 0,0005 г/кг массы в 15-20 мл стерильной дистиллированной воды подкожно или внутримышечно; флавакридин (трипофлавин) – 0,003-0,004 г/кг массы животного в виде 1%-ного раствора на дистиллированной воде или 0,85%-ном растворе натрия хлорида.

Перед назначением специфических препаратов применять патогенетическую и симптоматическую терапию.

Профилактика и меры борьбы. Не нужно выпасать лошадей на пастбище с биотопами клещей-переносчиков.

При массовом появлении иксодовых клещей лошадей обрабатывают каждые 5-6 дней акарицидными препаратами.

После выздоровления лошадей содержат в прохладных помещениях и до работы допускают только через 2-3 недели.

Источник

Клещи и летние болезни, Как ухаживать за лошадьми в теплый период

С приходом теплого периода года в природе все просыпается, и речь здесь не только о радующих нас своим пением птицах, цветении растений, но и о таких формах жизни, как вирусы, инфекции и кровососущие насекомые, учащаются случаи инфекционных, инвазионных и других болезней лошадей! О том, как должен измениться уход за лошадью в весенне-летний период, мы поговорили с кандидатом ветеринарных наук, Кириллом Мануйловым.

horsetimes: Все знают, что с наступлением теплого сезона появляются клещи. Чем они опасны?

В весенне-летний период отдельное место занимают заболевания, передающиеся при укусе клещей. Одним из таких заболеваний является бабезиоз (пироплазмоз) лошадей. Протекает данное заболевание в острой или хронической форме, и связано это с тем, что лошадь кусает клещ, который может быть заражен возбудителем заболевания (простейшими Babesia caballi и babesia equi).

Иногда заболевание протекает в легкой форме, бессимптомно, но бывают случаи, когда простейшие вызывают серьезное заболевание с повышением температуры тела, угнетенным состоянием животного, желтушностью слизистых оболочек, изменением цвета мочи и других клинических признаков в более тяжелых и запущенных случаях.

horsetimes: Если мы нашли на теле лошади клеща, как определить, заражено ли животное?

Не каждый клещ переносит данное заболевание (в мире насчитывается более 850 тысяч клещей которые паразитируют на домашних животных), поэтому расстраиваться сразу, как только Вы увидели клеща на теле своего питомца, не стоит. В начале нужно его удалить, далее наблюдать за состоянием здоровья животного, производить измерение температуры тела и при подозрении на заболевание обратиться к ветеринарному врачу, который поможет Вам провести исследования крови, которые подтвердят или опровергнут наличие в организме лошади паразитов.

При подтверждении диагноза у Вашей лошади на бабезиоз, Вам потребуется комплексное медикаментозное лечение, направленное на борьбу с простейшими и патологическими процессами в организме лошади, вызванными присутствием паразита.

horsetimes: Можно ли минимизировать или вовсе избежать этой опасности?

Существует достаточное количество способов предотвратить укусы клещей: обрабатывать животных с помощью нанесения специальных акарицидных препаратов или инсектицидно-репеллентных средств, наносимых на тело лошади, заранее окашивать и культивировать пастбища.

horsetimes: Какие еще опасности могут поджидать коневладельцев с началом сезона?

Ветеринарно-профилактические мероприятия весной и летом должны быть плановыми, совпадать с графиком (взятия крови, обязательными вакцинациями против инфекционных заболеваний лошадей и обработками от паразитов) на той конюшне где находиться Ваша лошадь и не мешать более интенсивному турнирному сезону.

horsetimes: Есть ли «группы риска», которым необходимо уделять особое внимание?

К весенне-летнему периоду особенно тщательно стоит готовиться обладателям спортивных лошадей, ведь теплая погода сулит много активной работы и тренировок.

При выходе на открытый грунт следует понимать, что если грунт отличается от такового в закрытых помещениях, то животному необходимо какое-то количество времени «огрунтоваться» – привыкнуть к новому грунту, не нужно давать сразу полную нагрузку.

До и после тренировки необходимо проверять состояние конечностей лошади, чтобы на ранних этапах выявить и предотвратить появление серьезных заболеваний сухожильно-связочных структур и суставов.

horsetimes: Владельцы лошадей с нетерпением ждут появление зеленой травы на пастбищах, — чем она полезна?

Зеленая трава содержит большое количество необходимых питательных витаминных и минеральных веществ.

horsetimes: Есть ли опасности, связанные с первым выпасом на «зеленке»?

Первая трава содержит большое количество питательных веществ, от которых за зимний период времени отвык организм лошади. Переход на кормление зеленой травой, как и переход на другой корм, должен быть плавным, постепенным, от 15 мин на первоначальном этапе до полноценной пастьбы. Этот процесс занимает до двух недель.

horsetimes: На что еще стоит обратить внимание в вопросе кормления?

Если Ваша лошадь учувствует в серьезных спортивных турнирах, то иногда в рацион животного дополнительно можно включать витаминно-минеральные добавки для лучшего восстановления животного после зимнего авитаминоза и получения хороших спортивных результатов.

horsetimes: Как определить, какие витамины необходимы и в каком количестве?

Хорошим способом укрепить иммунитет лошади после зимы является витаминизация лошади – например, покупка готового корма с различными полезными веществами/витаминными добавками либо включение в рацион специальных витаминно-минеральных подкормок. Дозированная и своевременная витаминизация – это ключ к отличному самочувствию лошади в весенне-летний период.

Источник

Энцефалит клещевой — симптомы и лечение

Что такое энцефалит клещевой? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Клещевой энцефалит — это острое и хроническое природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом клещевого энцефалита, который приводит к остролихорадочному состоянию, поражению различных отделов нервной системы в виде вялых парезов и параличей. Как правило, является трансмиссивным, т. е. передаётся кровососущими насекомыми.

Основные признаки признаки клещевого энцефалита: слабость, тяжесть в голове, головные боли, повышение температуры тела до 38-39 °C, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и нарушение координации.

Краткое содержание статьи — в видео:

Этиология

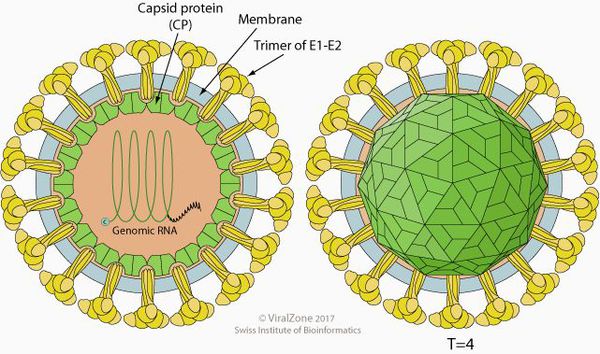

Вирус клещевого энцефалита впервые выделен в 1937 году Л. Зильбером.

Род — Flavivirus (группа В)

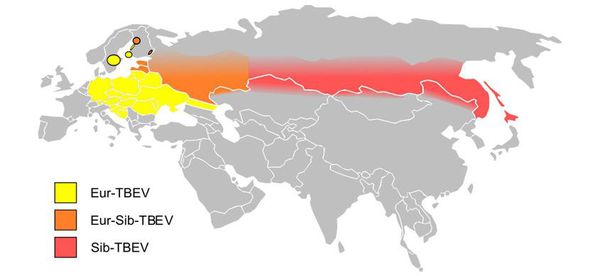

Вид — вирус клещевого энцефалита, который делится на шесть генотипов (наиболее значимы дальневосточный, урало-сибирский и западный).

Клещевой энцефалит представляет собой РНК-вирус, который локализуется в нервной ткани. Он имеет сферическую форму 40-50 нм в диаметре. Содержит нуклеокапсид, окружённый наружной липопротеидной оболочкой со встроенными в него шипиками гликопротеида (способны склеивать эритроциты).

При пониженных температурах хорошо сохраняется, устойчив к высушиванию (при низких температурах), в молоке (в т. ч. в холодильнике) сохраняется до двух недель, в масле и сметане — до двух месяцев, при комнатной температуре инактивируется в течение 10 дней, при кипячении гибнет за две минуты, при температуре 60°C утрачивает свойства через 20 минут. Бытовые дезинфектанты и ультрафиолет также приводят его к быстрой гибели. Антибиотики влияния не оказывают [1] [2] [6] [10] .

Эпидемиология

Природно-очаговое заболевание. Ареал распространения охватывает Сибирь, Дальний Восток, Урал, Европейскую часть России, а также Европу.

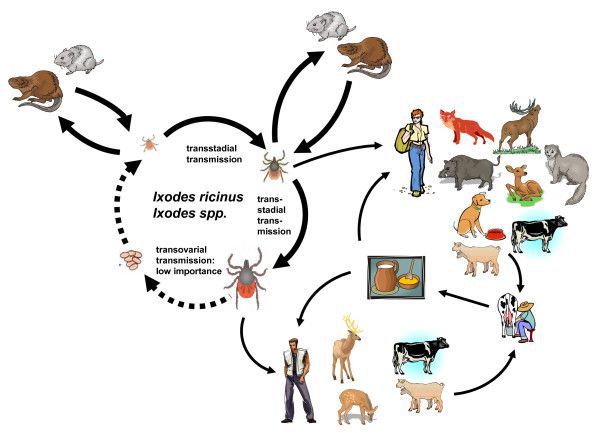

Основные резервуары инфекции — иксодовые клещи Ixodes persulcatus (таёжные клещи) и Ixodes ricinus (собачьи клещи), иногда другие представители иксодовых клещей.

Второстепенный резервуар вируса в природе — теплокровные млекопитающие (зайцы, белки, бурундуки, мыши, лисы, волки, козы и другие) и птицы (дрозд, снегирь, теререв и другие).

Самки клещей способны передавать приобретённые возбудители вируса потомству, что обеспечивает постоянный уровень заразности данных членистоногих и циркуляцию возбудителя.

В одном клеще может содержаться до 10 10 вирусных частиц, а попадание всего 1:1000000 доли в организм человека вполне может привести к развитию заболевания. Чем упитаннее клещ, тем больше в нём концентрация вируса.

Основной круг циркуляции вируса: клещи — прокормители (животные и птицы) — клещи. При заражении человека цикл прерывается, так как после попадания вируса в организм человека он прекращает своё распространение (биологический тупик).

Для заболевания характерна осенне-летне-весенняя сезонность в средней полосе, обусловленная пиками активности клещей в зависимости от природно-климатических условий. Иногда регистрируются случаи активизации клещей и заболеваний в зимнее время при оттепелях.

Места обитания клещей — лиственные и смешанные лиственно-хвойные леса с выраженным кустарниковым и травяным покровом, а также тропинками животных, являющихся прокормителями клещей.

Пути заражения

Заражение происходит при нападении клещей на людей в пригородной зоне, полях, лесах, дачных участках во время отдыха, сбора грибов. Нередко случаи заражения регистрируются и в самих городах: в парковых зонах, области газонов. Возможен механический перенос клещей на одежде, вещах, продуктах и их переползание на людей, не бывающих на природе.

Механизмы передачи:

- Трансмиссивный — при укусе и кровососании клещей (причём самки насыщаются кровью до нескольких дней и могут увеличиваться в размерах до 120 раз, а самцы обычно пьют кровь всего несколько часов и часто незаметны), а также при обнаружении ползающего клеща, который уже напился крови и покидает прокормителя. Заражение может произойти с первых минут присасывания клеща, хотя при увеличении длительности кормления эта вероятность возрастает. Также возможно заражение при раздавливании и втирании останков клеща — контаминация.

- Фекально-оральный — алиментарный путь через употребление некипячёного свежего молока, например, инфицированных коз и коров, а также сметаны и масла.

- Редкие пути — при переливании крови, пересадке органов, грудном вскармливании, воздушно-капельно при аварии в лаборатории, трансплацентарно (внутриутробно) и иными способами [1][3][6][8][10] .

Действия при укусе клеща

При обнаружении присосавшегося клеща не следует отрывать клеща, уничтожать его или раздавливать. Необходимо незамедлительно обратиться в травматологическое отделение (если это возможно в короткие сроки), где клеща извлекут и отправят на исследование — это поможет оценить риски и принять решение о необходимости профилактического лечения и наблюдения.

Если нет возможности своевременно посетить травматологическое отделение, то следует самостоятельно удалить клеща при помощи специального устройства или обычным пинцетом с острым концом.

При удалении клеща пинцетом необходимо захватить паразита как можно ближе к голове и медленно равномерно потянуть вверх. Нельзя дёргать или перекручивать клеща, поскольку это может привести к отрыву частей его рта. После извлечения следует проверить целый ли клещ — если части насекомого осталась в коже, то нужно постараться аккуратно извлечь их пинцетом или иглой. Если это не удаётся, то нужно оставить их в покое, обработать место укуса и руки антисептиком (спиртом или водой с мылом) и обратиться в травматологическое отделение, где специалисты извлекут остатки клеща.

Клеща следует оставить живым, поместив в баночку, бутылёк, пакет или другие ёмкости, из которых он не сможет выбраться — это нужно для анализа.

Не следует использовать народные методы извлечения — смазывание клеща маслом, лаком, вазелином, прижигание.

Также параллельно необходимо обратиться к врачу-инфекционисту для наблюдения, обследования и получения рекомендаций по профилактической терапии. Это нужно сделать, не дожидаясь результатов исследования клеща. Врача-инфекциониста следует посетить также и в том случае, если в течение одного месяца появляются характерные для клещевой инфекции симптомы.

Симптомы клещевого энцефалита

Клиническая картина заболевания может различаться в зависимости от серотипа вируса: как правило, более тяжело протекает Дальневосточный и Сибирский варианты; течение болезни в Европейской части РФ и Европе отмечается более мягким и благоприятным течением.

Инкубационный период — от 1 до 35 дней (в среднем 2-3 недели), чёткой зависимости тяжести болезни и срока инкубации нет.

Схематично течение болезни в остром периоде можно разделить на шесть стадий:

- заражение;

- инкубационный период;

- продромальный период (появление предвестников заболевания);

- лихорадочный период;

- ранняя реконвалесценция (выздоровление);

- восстановительный период.

Первые признаки клещевого энцефалита

Чаще всего заболевание протекает в скрытой или лёгкой форме, проявляющейся небольшим повышением температуры тела, слабой головной болью без чёткой локализации, общим недомоганием и нарушениями сна (до 90% всех случаев).

Иногда в случаях более выраженного течения болезнь начинается выраженных с продромальных явлений в виде познабливания, слабости, тяжести в голове, диффузных головных болей слабой интенсивности в течение 1-2 дней.

Развитие заболевания

Затем заболевание манифестирует резким повышением температуры тела до 38-39°C, резкого озноба, потливости, выраженных головных болей распирающего характера, нередко сопровождающихся тошнотой, рвотой и нарушением координации. Больной заторможен, апатичен, вяло реагирует на внешние раздражители. Его лицо, шея и грудь гиперемированы. Возможно появление болей в различных участках тела, мышцах и суставах, иногда возникают фасцикулярные подёргивания. В дальнейшем нарастает слабость, повышение потливости, колебания (лабильность) артериального давления, парестезии (онемения) отдельных участков тела без нарушения двигательных функций. Появляются симптомы поражения мозговых оболочек, таких как ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского.

При алиментарном заражении (через пищу) возможны боли в животе, диарея, появление плотного белого налёта на языке, а также двухволновая лихорадочная реакция:

- непродолжительная первая волна лихорадки в течение 2-3 дней;

- второй подъём температуры после недельного «перерыва» (как правило, более тяжёлый и продолжительный).

При благоприятном течении указанные признаки постепенно регрессируют, иногда оставляя после себя резидуальные (остаточные) явления различно выраженности и продолжительности.

В отдельных случаях симптоматика нарастает и проявляется в виде выраженного токсикоза, появления очаговой симптоматики, парезов, нарушения сознания, дыхания и деятельности сердечно-сосудистой системы. Прогноз в таких случаях серьёзен.

При хроническом течении болезни возможен широкий полиморфизм клинических проявлений, однако чаще наблюдаются следующие признаки:

- кожевниковская эпилепсия — гиперкинезы (непроизвольные активные сокращения мышц) в острой стадии болезни, локальные клонические судороги в мышках лица, пальцев рук и плечевого пояса, дрожание, нарушение координации, генерализованные судорожные припадки, снижение интеллекта, психические нарушения;

- полиомиелитические признаки — возникают через несколько месяцев (реже лет) после перенесённой острой формы, появляяются нарастающей слабостью и атрофией мышц плечевого пояса с последующим расхождением вверх и вниз (вялые параличи);

- боковой амиотрофический склероз — вялые атрофические параличи верхних конечностей, повышение сухожильных и периостальных рефлексов, нарушения разговора, принятия пищи и воды [2][4][6][7][9] .

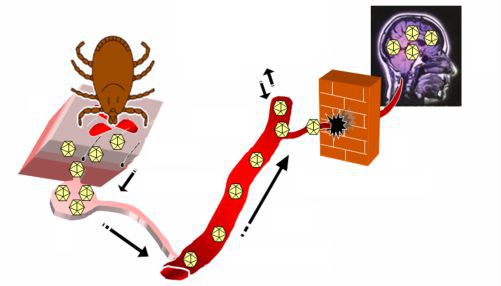

Патогенез клещевого энцефалита

Входные ворота — поврежденная клещом кожа, слизистые оболочки кишечника, желудка, редко конъюнктива глаза (при размазывании клеща и не помытых руках).

Вирусемия — попадание вируса в кровь и его распространение в организме — проходит два этапа.

Гематогенным путём вирус попадает в головной мозг, где активно размножается, попутно, более медленно продвигаясь по лимфатическим путям, сенсибилизирует (повышает чувствительность) сегментарные участки тканей — часто в этих местах выявляются более значимые неврологические изменения.

После фазы размножения в нервной ткани вирус снова попадает в кровь и вызывает повторную сенсибилизацию уже предварительно сенсибилизированных тканей. Это ведёт к специфической аллергической реакции, альтерации (функциональному повреждению) нервных клеток и нарушению микроциркуляции. В различных отделах нервной системы образуются очаги микронекроза, поддерживаемые генерализованным воспалительным процессом в нервной ткани (с преимущественным вовлечением центральных отделов), что и определяет выраженность симптомов заболевания.

Благодаря цитопатическому действию вируса клещевого энцефалита (дегенеративному изменению) происходит депрессия выработки и снижение содержания циркулирующих Т-лимфоцитов, а также запоздалая реакция пролиферации В-лимфоцитов (иногда только к трём месяцам), т. е. развивается иммунодефицитное состояние, поддерживающее развитие патологических изменений головного мозга. Развивающийся иммунный ответ дезактивирует вирусные частицы вначале в межклеточном пространстве, затем при присоединении системы комплемента разрушает инфицированные клетки.

В некоторых случаях вирус запускает механизмы уклонения от иммунного ответа (особенности отдельных штаммов вируса, антигенный дрейф, индивидуальные особенности иммунологической реактивности человека и другое), что обуславливает возможность его длительного нахождения в организме и формирования хронических форм.

После перенесённой инфекции с выздоровлением остаётся стойкий (возможно пожизненный) иммунитет [1] [7] [8] .

Классификация и стадии развития клещевого энцефалита

Заболевание классифицируют по клиническим формам, длительности, степени тяжести.

Формы клещевого энцефалита

Выделяют острый и хронический клещевой энцефалит. Острый энцефалит подразделяется на инапарантную, лихорадочную, менингеальную, менингоэнцефалитическую, полиоэнцефалитическую, полиоэнцефаломиелическую, полиомиелитическую и двухволновую формы.

Инапарантная (скрытая) форма — выявление специфических маркеров инфекции в крови при отсутствии или минимальной выраженности клинических проявлений.

Лихорадочная форма — внезапное повышение температуры тела до 38-39 °C, тошнота, иногда рвота, повышенный тонус затылочных мышц без изменений состава ликвора (менингизм), общая слабость, потливость продолжительностью около недели. Как правило, заканчивается благоприятно, после возможен средней продолжительности астеновегетативный синдром.

Менингеальная форма (наиболее частая манифестная форма) — возникновение всех проявлений лихорадочной формы с добавлением патологических симптомов раздражения мозговых оболочек, выраженного токсикоза. Иногда при присоединении преходящей рассеянной неврологической симптоматики происходит изменение сухожильных рефлексов, анизорефлексия (неодинаковость рефлексов), асимметрия лица и другое. Изменения ликвора характеризуются повышением внутричерепного давления до 300 мм вод. ст., выявляется лимфоцитарный плеоцитоз до 300-900 клеток в 1 мкл, повышается уровень белка до 0,6 г/л, содержание сахара не изменяется. В целом продолжительность болезни — около 20 дней, чаще протекает благоприятно, возможны остаточные явления в виде внутричерепной гипертензии, головных болей, субфебрилитета до 2-3 месяцев.

Менингоэнцефалитическая (очаговая и диффузная) форма — тяжёлая, жизнеугрожающая форма заболевания. При диффузном поражении на первый план выходят токсические и общемозговые симптомы, развитие судорог, нарушения сознания различной выраженности, иногда до комы. При очаговом поражении на фоне общемозговой и токсической симптоматики развиваются двигательные нарушения — центральные парезы (как правило, полностью обратимые).

Полиоэнцефалитическая форма — нарушения глотания, питья, речи, различные нарушения зрения, иногда подёргивания языка, при попытке пить вода выливается через нос, возможен парез мягкого нёба. Характерными проявлениями являются нарушения дыхания центрального типа, сосудистый коллапс и паралич сердца, что ведёт к летальному исходу. При благоприятном течении характерен длительный (иногда более года) астенический синдром.

Полиоэнцефаломиелическая форма — крайне тяжёлое течение, характеризуется поражением черепных нервов, параличом сердца и дыхания с летальностью до 30%. В остальных случаях — высокая вероятность параличей и перехода заболевания в хроническую форму

Полиомиелитическая форма — вялые параличами мышц шеи, плечевого пояса и верхних конечностей, периодические нарушения чувствительности этих областей, атония. Очень показателен т. н. синдром «свислой головы», когда больной не может удержать голову в вертикальном положении. Иногда вследствие поражения диафрагмы страдает дыхание, что достаточно опасно. Течение данной формы длительное, восстановление функции поражённых отделов не всегда проиходит в полном объёме.

Двухволновое течение с указанием формы второй волны — первая волна лихорадки в течение недели с комплексом общемозговых и интоксикационных нарушений, затем период мнимого благополучия продолжительностью 1-2 недели, и наступление второй волны повышения температуры тела, сопровождающейся развитием менингеальной и очаговой симптоматики, как правило, без тяжёлых последствий.

Хронический клещевой энцефалит

- гиперкинетическая форма — эпилепсия Кожевникова, миоклонус-эпилепсия, гиперкинетический синдром.

- амиотрофическая форма — полиомиелитический и энцефалополиомиелитический синдром, а также синдром рассеянного энцефаломиелита и бокового амиотрофического склероза.

- редко встречающиеся синдромы.

По течению

- острая форма — 1-2 месяца;

- острая затяжная (прогредиентная) — до 6 месяцев;

- хроническая — более 6 месяцев,

Степени тяжести клещевого энцефалита

- лёгкая — с сохранением трудоспособности;

- среднетяжёлая — инвалидность III группы с частичным сохранением трудоспособности;

- тяжёлая — инвалидность I и II групп, часто отсутствие трудоспособности [1][4][5] .

Хронический клещевой энцефалит обусловлен длительным нахождением в организме вируса клещевого энцефалита. Чаще он развивается в детском и молодом возрасте. Выделяют четыре формы:

- инициальную — продолжение острого процесса;

- раннюю — в течение первого года;

- позднюю — после года от острой формы;

- спонтанную — без острого периода.

Осложнения клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит сам по себе является серьёзным заболеванием, которое иногда приводит к смерти человека. Однако на фоне его протекания возможны дополнительные осложнения, значительно усугубляющие прогноз:

- отёк-набухание головного мозга с развитием комы, нарушения функции дыхания и кровообращения (высока вероятность летального исхода);

- кровоизлияние в мозг (часто приводит к мгновенной смерти);

- восходящий паралич Ландри — развитие вялых параличей с последующим поражением бульбарных центров, приводящее к смерти;

- неспецифические инфекционно-токсические и воспалительно-бактериальные осложнения (миокардит, отит, пневмония, сепсис) [1][3][5][10] .

Диагностика клещевого энцефалита

Лабораторная диагностика

- клинический анализ крови — нормопения (нормальное содержание лейкоцитов) или умеренный лейкоцитоз, лимфо- и моноцитоз;

- иммуноферментый анализ крови и ликвора — выявление специфических IgM в острой, подострой или хронической стадии, изолированное выявление IgG как показатель перенесённого процесса с выздоровлением, комбинации IgM и IgG;

- полимеразная цепная реакция крови и ликвора — выявление нуклеиновых кислот вируса клещевого энцефалита как показатель активно протекающей инфекции;

- спинномозговая пункция:

- цитологические показатели — подсчёт количества и качества клеток (лимфоцитарный или смешанный цитоз от 10 до 1000 клеток в мкл);

- биохимические исследования ликвора — уровни общего белка, глюкозы и хлоридов;

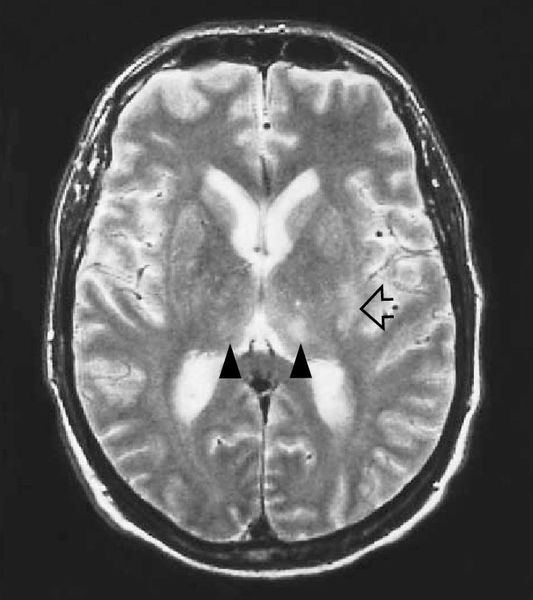

МРТ головного мозга — очаги глиоза и нейродегенерации.

Электроэнцефалография — метод исследования электрической активности мозга путем размещения электродов в определенных зонах на поверхности головы [1] [2] [3] [6] [9] .

Дифференциальная диагностика

- энцефалиты и менингиты другой инфекционной этиологии (менингококковый, герпетический, паротитный, листериозный, коревой и т. д.);

- опухоли головного мозга;

- абсцесс головного мозга;

- клещевой боррелиоз;

- деменция;

- травматические повреждения центральной нервной системы [1][2][10] .

Лечение клещевого энцефалита

При развитии заболевания специфического высокоэффективного этиотропного лечения не существует.

В остром периоде показан покой со строгим постельным режимом, дезинтоксикационная терапия, рациональное питание, применение витаминов, средств улучшения мозгового кровообращения, гормонотерапия. При необходимости пациента могут перевести в палату интенсивной терапии, назначить применение спазмолитических и расслабляющих препаратов.

Симптоматическая и патогенетическая терапия

В качестве мер симптоматической и патогенетической терапии в остром периоде применяют:

- внутривенное введение изотонических растворов при интоксикации;

- нестероидные противовоспалительные средства при повышении температуры тела и для профилактики судорожного синдрома;

- антигистаминные средства (противоаллергические);

- антиагреганты и средства улучшения микроциркуляции.

Иногда на практике используются средства иммунотерапии, специфические иммуноглобулины, гамма-глобулины — их применение в какой-то мере может снизить выраженность проявлений клещевого энцефалита и тяжесть отдалённых последствий, однако кардинально на исход заболевания эти препараты повлиять не могут.

Восстановительное лечение

В подострый и отдалённый период для ускорения выздоровления и восстановления нарушенных функций применяются (преимущественно в странах СНГ и РФ):

- антиоксидантные средства;

- нейропротективные средства;

- витаминотерапия.

В хроническую фазу болезни возможно применение иммуностимулирующей и витаминной терапии, антигипоксантов и адаптагенов.

За переболевшими независимо от тяжести заболевания устанавливается диспансерное наблюдение сроком до трёх лет с периодическим осмотром невролога и обследованиями (по показаниям) [3] [4] [5] .

Прогноз. Профилактика

При инапарантных, лёгких формах заболевания прогноз, как правило, благоприятный. При развитии более серьёзных форм болезни не исключено формирование достаточно длительных, иногда пожизненных остаточных явлений, сопровождающихся астено-невротическими проявлениями, головными болями различной интенсивности, снижением умственной и физической работоспособности. При тяжёлых формах прогноз неблагоприятен.

Вакцинация против клещевого энцефалита является наиболее эффективной профилактической мерой, позволяющей предупредить развитие заболевания. Проводится с применением любой зарегистрированной вакцины от клещевого энцефалита. Как правило, выполняется сначала осенью, потом весной, затем следующей весной через год, после чего показана последующая ревакцинация раз в три года (возможно определение уровня защитных антител и коррекция графика). Такая схема даёт практически гарантированную защиту от развития болезни при заражении. Имеются экстренные схемы вакцинации, однако их эффективность ниже основных.

При укусе инфицированным клещом невакцинированного человека в России прибегают к введению иммуноглобулина, однако его эффективность и безопасность стоят под сомнением.

Экстренная вакцинация

Экстренная вакцинация проводится, если человек в прошлом не болел клещевым энцефалитом и не был вакцинирован. Назначается лицам, планирующим выезд в местность, эндемичную по клещевому энцефалиту (туристам, геологам, студентам и др.) за 1-2 месяца до выезда. Вакцину, как правило, делают дважды с интервалом в 1-2 месяца. После укуса клеща введение вакцины не рекомендуется.

Экстренная профилактика специфическим иммуноглобулином против клещевого энцефалита проводиться только в СНГ и РФ до укуса клеща (предэкспозиционная профилактика) и в течение 96 часов после укуса. Защитное действие развивается в течение суток и продолжается до одного месяца, после чего необходимо повторное вакцинирование.

Подобная профилактика имеет множество противопоказаний, например возможно развитие шокового состояния. Кроме того, она не гарантирует 100 % защиты. Во время первого триместра беременности введение иммуноглобулина противопоказано, во 2-3 триместре беременности его применение возможно по жизненным показаниям после консилиума и информированного согласия беременной о возможных рисках.

Меры неспецифической профилактики аналогичны профилактике клещевого боррелиоза:

- во время посещения лесопарковой зоны стоит надевать защитную плотную одежду, а также использовать репелленты, отпугивающие клещей;

- периодически осматривать кожные покровы и одежду (раз в два часа);

- проводить централизованную обработку лесных и парковых угодий средствами борьбы с клещами.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно незамедлительно обратиться в травматологическое отделение для его удаления клеща и отправки на исследование. Также параллельно необходимо обратиться к врачу-инфекционисту для наблюдения, обследования и получения рекомендаций по профилактической терапии [2] [7] [9] .

Источник