Клещевой сыпной тиф

Статья подготовлена специалистом исключительно в ознакомительных целях. Мы настоятельно призываем вас не заниматься самолечением. При появлении первых симптомов — обращайтесь к врачу.

Описание заболевания

Сыпной тиф – это болезнь инфекционного происхождения из разновидностей риккетсиозов, вызванная укусами клещей, характеризующаяся относительно легким течением с поражением преимущественно лимфатических узлов и кожными высыпаниями. Другими названиями заболевания, которые встречаются в медицинской практике и быту могут быть: клещевой риккетсиоз, сибирский клещевой сыпной тиф, восточный сыпной тиф.

Заболевание относится к типичным зоонозам, потому что циркуляция возбудителя и заболеваемость регистрируется только среди мелких грызунов в природных условиях. Это могут быть суслики, хомяки, полевые мыши, бурундуки, полевки. Человек попадает в этот природный круг случайно после укуса клеща. Поэтому клещевой сыпной тиф относится к заболеваниям с природной очаговостью и привязан к определенным территориям, где постоянно циркулируют возбудители. Это некоторые области Сибири, Красноярский, Хабаровский, Приморский край, Туркмения, Армения, Казахстан, Монголия.

Переносчиками инфекции между здоровыми и больными животными являются иксодовые клещи. Распространенность заболевания в природных условиях настолько широка, что каждый пятый представитель клещей оказывается инфицированным. Это объясняет достаточно высокую частоту случаев клещевого сыпного тифа среди людей, проживающих в пандемичных зонах. Она составляет в среднем 200-300 случаев на 100 тысяч населения за год. Значительное количество жителей обладают стойким естественным иммунитетом, поэтому болеют в основном приезжие и лица с ослабленным иммунитетом.

Патогенез заболевания определяют патогенные свойства риккетсий. Они попадают в организм человека через рану кожи, которая остается после укуса клеща. Это место называют первичным аффектом, так как здесь возникают первые воспалительные изменения при контакте тканей с возбудителями. При этом происходит распространение патогенов по лимфатическим путям в коллекторы лимфатических узлов регионарного порядка. Результатом таких процессов может стать лимфангоит рядом с первичным аффектом, и увеличение лимфоузлов. В них происходит размножение риккетсий с регулярным выбросом в системный кровоток и разнесением по всему организму.

Особенность инфекционных агентов при клещевом сыпном тифе в сохранении тропности к эндотелию сосудов, как при эпидемическом сыпном тифе, но значительно меньшими патогенно-токсигенными свойствами. Основными патогенетическими звеньями заболевания являются микроциркуляторные расстройства в результате поражения капилляров, воспаления в них и повышенной проницаемости, а также незначительная интоксикация, возникающая при разрушении возбудителей иммунными клетками организма. Поэтому их распространение в организме протекает относительно благоприятно и никогда не вызывает тяжелых осложнений.

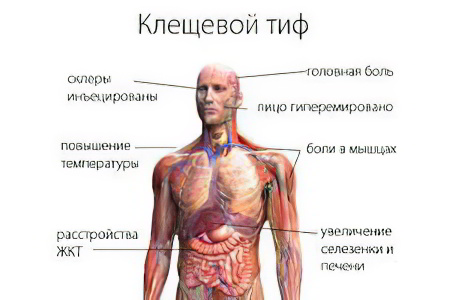

Симптомы клещевого сыпного тифа

Период инкубации возбудителей клещевого сыпного тифа, который длится с момента укуса клеща до появления первых проявлений болезни, составляет от 3-4 дней до недели. В это время, кроме незначительного воспаления кожи в месте укуса, больных ничего более не беспокоит. Клиническая картина развивается внезапно и достаточно остро.

При этом появляются такие симптомы сыпного тифа:

Гипертермическая реакция. В большинстве случаев температура гектическая (39%С и более), постоянная или перемежающая. Длительность лихорадочного периода может составлять до двух недель, если не лечить больного. Через несколько дней после появления цифры температуры немного снижаются, она приобретает постоянство;

Легкий озноб с мышечными и головными болями. Возникают синхронно с гипертермией и уменьшаются с её снижением;

Умеренная одутловатость лица на фоне его гиперемии;

Инфильтративно-воспалительные изменения мягких тканей в зоне укуса клеща – первичный аффект. Его никогда не должно быть после укуса клеща, который не инфицирован патогенными риккетсиями. Само место укуса превращается в небольшую язву под черным струпом, а вокруг него расположена 2-х-3-х миллиметровая полоска гиперемии кожи;

Гиперемия конъюнктивы и слизистой ротоглотки с усиленным и застойным сосудистым рисунком;

Кожная сыпь. Представлена истинным полиморфизмом первичных элементов: розеолы, мелкие папулы, пятна, диаметром до нескольких миллиметров. Их появление отмечается на 4-5 день после появления температуры. Характерны постоянные подсыпания новых элементов. Геморрагическая сыпь не характерна. Первые высыпания появляются на коже конечностей, откуда происходит их распространение на другие участки;

Увеличение лимфатических узлов, в первую очередь, регионарных по отношению к месту укуса;

Тахикардия или брадикардия. Аритмии возникают редко. Артериальное давление может незначительно снижаться;

Симптомы поражения нервной системы: заторможенность, головная боль, апатия, нарушения сна. Помрачение сознания и менингеальные признаки возникают крайне редко.

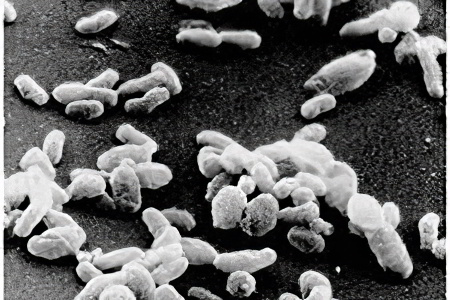

Возбудитель клещевого сыпного тифа

Клещевой сыпной тиф вызывается патогенными микроорганизмами из группы риккетсий. Конкретный их вид – Rickettsia sibirica. Она обладает общими свойствами, характерными для всех представителей риккетсий. Единственное отличие – умеренные вирулентные способности. Поэтому её попадание в организм не вызывает тяжелых проявлений.

По морфологическому строению Rickettsia sibirica представляет собой грамотрицательную палочку с аэробным типом метаболизма. Единственным природным резервуаром для нее является организм грызунов. Иксодовые клещи выполняют роль переносчика инфекции, что обеспечивает её постоянную циркуляцию на определенной территории. Этот вид риккетсий очень устойчив во внешней среде по отношению к действию высоких и низких температур. Разные штаммы могут обладать различными вирулентными и патогенными свойствами, определяя клиническое течение болезни.

В большинстве случаев заболевания Rickettsia sibirica своевременно верифицируется иммунными клетками организма. Её разрушение не вызывает освобождения опасных эндотоксинов. Это позволяет организму самостоятельно справится с патогеном, даже при отсутствии лечения. В результате возникает стойкий иммунитет в виде антител к антигенным компонентам данного вида риккетсий, который остается пожизненно.

Профилактика клещевого сыпного тифа

Предотвратить клещевой сыпной тиф может помочь такой комплекс неспецифических профилактических мероприятий:

Борьба с грызунами;

Предотвращение укусов клещей во время пребывания в очагах, пандемичных по клещевому сыпному тифу: использование отпугивающих средств химической природы и эфирных масел, одежда должна максимально закрывать открытые части тела, периодические осмотры поверхности одежды с целью обнаружения и удаления клещей;

Прием тетрациклина в лечебных дозах при развитии на месте укуса клеща первичного аффекта;

Специфической профилактики клещевого сыпного тифа не существует.

Образование: в 2008 году получен диплом по специальности «Лечебное дело (Лечебно-профилактическое дело)» в Российском исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Тут же пройдена интернатура и получен диплом терапевта.

Наши авторы

Источник

Укусил клещ сыпной тиф

Клещевой риккетсиоз (синоним: клещевой сыпной тиф Северной Азии) — острое инфекционное природно-очаговое облигатно-трансмиссивное заболевание, характеризующееся лихорадочным состоянием, специфическим поражением кожи в месте внедрения возбудителя, увеличением регионарных лимфатических узлов, розеолезно-папулезной сыпью.

Возбудитель клещевого риккетсиоза — Rickettsia sibirica, относится к семейству Rickettsiaceae, роду Rickettsia. Внутри рода Rickettsia данный возбудитель входит в биологическую группу клещевой пятнистой лихорадки, представители которой обладают способностью размножаться не только в цитоплазме, но и в ядрах поражаемых клеток.

Риккетсии малоустойчивы к нагреванию: при температуре 56° С и выше они погибают в течение 30 мин, а при 100° — через 0,5 мин., а также неустойчивы к действию дезинфицирующих средств.

В последние годы существенно расширились представления о распространении, таксономии и экологии риккетсий группы клещевой пятнистой лихорадки (КПЛ), к которой относится возбудитель клещевого риккетсиоза.

Эпидемически активные природные очаги клещевого риккетсиоза широко распространены в равнинной, степной, лесостепной, горностепной, полупустынных и пустынных зонах азиатской части страны, а именно в южных областях Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке (в Хабаровском и Приморском краях), а за рубежом: в Казахстане, Средней Азии, Монголии, Китае, Афганистане и др. странах.

Основная часть заболеваний этой инфекцией регистрируется в Республике Алтай, Красноярском крае, Хакасии. Кроме того, заболевания регистрируются в Тюменской, Курганской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Читинской, Амурской областях, Республиках Тыве, Бурятии, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области.

С 1979 г. отмечается непрерывный рост заболеваемости клещевым риккетсиозом. В период с 1979 по 2000 гг. в России выявлено более 30 000 случаев этой инфекции, с ростом показателей заболеваемости более чем в 8 раз.

В Ямало-Ненецком автономном округе за период 2015-2017 гг. не регистрировались случаи заболеваний риккетсиозами.

Возбудитель инфекции — Rickettsia sibirica, передается человеку в результате присасывания естественно зараженных иксодовых клещей различных видов, относящихся к четырем родам: Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma и Rhipicephalus. Нападение клещей на человека происходит при контакте с местами их нахождения на поверхности почвы, травянистой растительности, при прохождении через кустарник и смешанный лес. Ранней весной, перезимовавшие голодные клещи взбираются на верхушки травянистого сухостоя или стеблей травы, на ветви деревьев, кустарников и принимают подстерегающую позу. При непосредственном соприкосновении клещи очень быстро прицепляются к одежде или телу проходящего человека.

Особенности биологии иксодовых клещей обусловливают сезонность заболеваний. Наибольшая активность иксодовых клещей в местах естественного обитания отмечается в весенне-летнее время.

В Сибири заболевания клещевым риккетсиозом отмечаются в период с апреля по октябрь. Максимум заболеваний приходится на май, затем в июне-июле происходит снижение числа заболеваний, после чего в августе-сентябре отмечается новый, хотя и меньший их подъем.

На Дальнем Востоке сезон заболеваний начинается также с апреля-мая, но характеризуется большей продолжительностью в течение летних месяцев.

Так как инфицирование происходит только трансмиссивным путем, больные клещевым риккетсиозом эпидемиологической опасности для окружающих не представляют.

Инкубационный период колеблется от 2 до 7 дней, большей частью равен 3-6 дням. В месте присасывания клеща развивается болезненность, гиперемия и небольшой инфильтрат с некротической корочкой в центре, увеличение регионарных лимфатических узлов. Могут отмечаться небольшая слабость, озноб, ломота в суставах, снижение аппетита. Начало заболевания острое, у части больных наблюдают продромальный период, в котором описаны общая слабость и разбитость, боль и ломота в мышцах, костях, суставах, пояснице, небольшое повышение температуры, катаральные изменения в глотке и верхних дыхательных путях. В этом периоде уже выражено специфическое поражение кожи в месте внедрения возбудителя.

На 2-3-й день продромы развивается клиническая картина болезни — повышение температуры тела до 40 ºС, лихорадка, головная боль, бессонница, озноб, ломота и боли во всем теле, могут быть тошнота и рвота. Продолжительность лихорадки 3-18 дней, в среднем 8 дней. На 2-4-й день болезни появляется сыпь. Она является характерным признаком клещевого риккетсиоза и ее раннее появление облегчает клиническую диагностику. Гистология сыпи сходна с сыпнотифозной. Высыпания начинаются с конечностей, характерно наличие сыпи на ладонях и подошвах. Сыпь в течение 1,5-2 суток распространяется на туловище, иногда и на лицо. Имеет вид крупных розеол и папул ярко-розового цвета. Размеры варьируют от мелких элементов величиной с булавочную головку до крупных, размером в 2-3 мм в поперечнике. Иногда сыпь переходит в петехиальную. Типичны локализация сыпи на разгибательных поверхностях и ее обилие на нижних конечностях. Наблюдают медленное угасание сыпи и наличие пигментации на месте ее исчезновения. Наиболее характерны изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, выражающиеся в брадикардии и понижении артериального давления. Изменения нервной системы заключаются в резкой головной боли, миалгиях, артралгиях, нарушении сна и аппетита.

Во время лихорадочного периода наблюдается снижение гемоглобина на 15 %, уменьшение количества эритроцитов и тромбоцитов;

У детей болезнь протекает в более острой форме, но сравнительно легче, чем у взрослых. Особенно тяжело переносят клещевой риккетсиоз пожилые люди. По степени тяжести заболевания различают: тяжелую, среднюю и легкую форму. Тяжелую форму характеризует более длительный лихорадочный период, значительная интоксикация организма, температурные величины, достигающие 41 градуса, более выраженная симптоматика со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы, могут быть осложнения в виде неврита, миокардита, бронхита, пиелонефрита и др. Общая клиническая картина клещевого риккетсиоза, из-за многообразия его форм, может различаться и течением болезни, и симптоматикой. Для назначения эффективного лечения очень важна верная диагностика заболевания.

Лечение клещевых риккетсиозов сводится к этиотропной терапии, основными средствами которой считаются антибиотики тетрациклинового ряда, фторхинолоны, левомицетин. В индивидуальном порядке проводится симптоматическое лечение. Больные проходят лечение в инфекционном отделении больницы. Им необходим постельный режим. Общий курс лечения в среднем составляет 7–10 дней. При своевременном обращении в лечебное учреждение у больного наблюдается благоприятный прогноз болезни – полное выздоровление. В тяжелых и запущенных случаях, без проведения антибактериальной терапии возможен летальный исход.

санитарно-просветительная работа среди населения;

индивидуальные средства защиты (реппеленты, защитные костюмы);

обработка местности акарицидами;

соблюдение мер профилактики против укусов клещей, при нахождении в зоне риска (проводить само- и взаимоосмотры, стараться не ходить по траве, надевать вещи светлых тонов с длинными рукавами, плотными манжетами, воротниками, брюки заправлять в сапоги и пр.).

Источник