- Ильин В. Н. Валериан Муравьев «Овладение временем». Журнал «Путь» №9

- «Валериан Муравьев. Овладение временем как основная задача организации труда (1924) » — читать интересную книгу автора

- Валериан Муравьев. Овладение временем как основная задача организации труда (1924)

- Валериан Николаевич Муравьев, русский философ и общественный деятель — Овладение временем

- Овладение временем

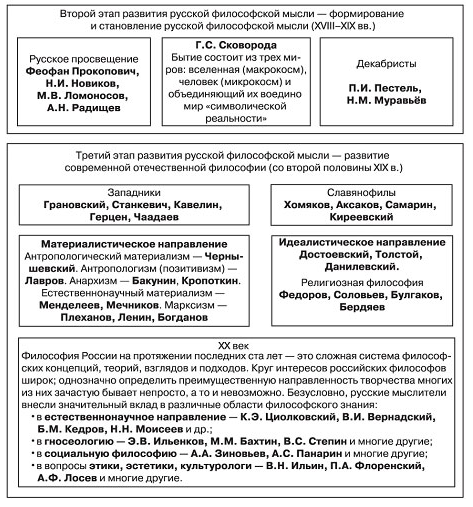

- Философский контекст русской литературы

- Творчество и наследие

- Следственное дело 1929 г. философа-космиста В.Н. Муравьева

Ильин В. Н. Валериан Муравьев «Овладение временем». Журнал «Путь» №9

Москва 1924. Издание автора. Стр. 127.

Блаж. Августин в свое время бросил знаменитое изречение, ярко и выпукло выражающее загадку времени: si nemo а m е quaerat, scio, si quaerenti explicari velim, nescio, (если меня никто не спрашивает—знаю, если пожелаю объяснить вопрошающему — не знаю). Этим афоризмом показывается недоступность понятия времени абстрактно отвлеченному определению. Средние века с их мощным духом символического реализма поняли объективность времени и его тесную связь с движением и упорядочиванием. ( Tempus est numerus motus secundum prius et posterius , согласно определению Фомы Аквината).

Книга Валериана Муравьева есть именно такое восстановление объективного значения времени в связи с идеей упорядоченного множества , чем неожиданно, быть может, для самого автора, но в полном согласии с духом переживаемой эпохи, восстанавливается великая средневековая идея об объективно-упорядочивающем значении времени. Естественно при этом, что его концепция времени считается с тем, что гениальный Фехнер назвал «учением о коллективном предмете» (Kollectiv-gegensbondslehre) и вообще с новейшим учением о множествах и их «неколичественной математикой». Но к этому присоединяются еще две идеи, возникшие на почве русской философии и составляющие ее достояние: Федоровская идея соборной регуляции мировой жизни и воскресения мертвых и возникшая на почве мистически-аскетического опыта идея имяславства, представляющая своеобразное явление онтологического реализма. «Жизнь — это печать имени над бездной» (стр. 109), так грандиозно и совершенно верно определяет мировую загадку В. Муравьев. В связи с вдохновляющей его идеей т. ск. космического прагматизма само время обретает у него два аспекта: «время подчиняющее» (смерть) — результат дезорганизации, разброда, дурного индивидуализма, и «время подчиненное» (жизнь ) — результат организации, согласования, хорошего коллективизма. Великая жажда жизни, лишенная каких бы то ни было признаков того, что можно было бы назвать «дурным эпикурейством», утверждение бытия, воля к преодолению) «времени подчиняющего», к овладению жизнью и значит к победе над смертью руководит автором. Правда, и он не определяет времени. Но в его концепции это отказывается ненужным, ибо он очень хорошо показывает подлежащее утверждение в том, что зовется временем, и подлежащее в нем преодоление и отрицание. Беглое перелистывание и невнимательное чтение этой книги способно возбудить подозрение и даже отвращение. В ней много советско-коммунистического прожектерства, пустого и претенциозного, много нео-гуманистической словесности (стр. 101-103) — хотя и тут звучит, сквозь старую шарманку утопического мечтательства, грандиозная подлинная музыка будущего.

Достоинство этой книги то, что она «с голосом» — и притом весьма и весьма громким и грозным. Она напоминает нам о том, что есть «имя жизни». И это имя должно быть именовано, чтобы жизнь жила, а смерть умерла. Для исповедывающих Слово, пришедшее во плоти преодолевшее время и овладевшее им, — сомнений нет в том, что только его имя должно быть исповедано. Но новое время и его задачи властно требует и соответствующих форм этого исповедования.

Источник

«Валериан Муравьев. Овладение временем как основная задача организации труда (1924) » — читать интересную книгу автора

ОВЛАДЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ

КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Издание автора Москва — 1924

Главлит № 20409. Тираж 1.000 экз.

Интернациональная 39-я типография «Мосполиграф», Путинковский, 3.

1) Проблема времени. 2) Проблема множественности. 3) Социологический

подход к проблеме множественности. 4) Социологический подход к проблеме

времени.

Глава первая: Культура как овладение временем.

1) Творческий труд, время и культура. 2) Культура как овладение

временем. 3) Разобщённость символической и реальной культурной деятельности.

4) Критика чистого знания. 5) Критика чистого искусства. 6) Следствие

разобщённости символики и действия и вытекающие отсюда проблемы.

Глава вторая: Время и множественность.

1) Время как отношения вещей. 2) Практическое преодоление времени. 3)

Время как функция множественности. 4) Проблема действия и взаимодействия. 5)

Противоречивость обычного построения множественности. 6) Математическая

точка зрения. 7) Диалектическое построение множественности. 8)

Диалектическое решение проблемы действия и 9) Диалектическое решение

проблемы взаимодействия.

Глава третья: Овладение временем в действующих системах.

1) Возобновление бывшей комбинации. 2) Расширение власти над временем.

3) Расширение действующей системы. 4) Множественности в субъекте и объекте

действия. 5) Установление равнодействующей в системе.

Глава четвёртая: Овладение временем в сознательных системах.

1) Роль сознания в образовании времени. 2) Обособляющая роль сознания.

Источник

Валериан Муравьев. Овладение временем как основная задача организации труда (1924)

ОВЛАДЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ

КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Издание автора Москва — 1924

Главлит № 20409. Тираж 1.000 экз.

Интернациональная 39-я типография «Мосполиграф», Путинковский, 3.

1) Проблема времени. 2) Проблема множественности. 3) Социологический

подход к проблеме множественности. 4) Социологический подход к проблеме

времени.

Глава первая: Культура как овладение временем.

1) Творческий труд, время и культура. 2) Культура как овладение

временем. 3) Разобщённость символической и реальной культурной деятельности.

4) Критика чистого знания. 5) Критика чистого искусства. 6) Следствие

разобщённости символики и действия и вытекающие отсюда проблемы.

Глава вторая: Время и множественность.

1) Время как отношения вещей. 2) Практическое преодоление времени. 3)

Время как функция множественности. 4) Проблема действия и взаимодействия. 5)

Противоречивость обычного построения множественности. 6) Математическая

точка зрения. 7) Диалектическое построение множественности. 8)

Диалектическое решение проблемы действия и 9) Диалектическое решение

проблемы взаимодействия.

Глава третья: Овладение временем в действующих системах.

1) Возобновление бывшей комбинации. 2) Расширение власти над временем.

3) Расширение действующей системы. 4) Множественности в субъекте и объекте

действия. 5) Установление равнодействующей в системе.

Глава четвёртая: Овладение временем в сознательных системах.

1) Роль сознания в образовании времени. 2) Обособляющая роль сознания.

Источник

Валериан Николаевич Муравьев, русский философ и общественный деятель — Овладение временем

Валериан Николаевич Муравьев (28 февраля 1885, Санкт-Петербург — 1930? Нарым?) — русский философ. Окончил Александровский лицей и Школу политических и социальных наук в Париже; с 1907 года на дипломатической службе, в 1917 году возглавил Политический кабинет Министерства иностранных дел Временного правительства. С 1912 года публиковал свои литературные и публицистические произведения, ориентировался на правое крыло конституционных демократов, сотрудничал с П.Б. Струве. В 1918 году публиковал антибольшевистские статьи в газете «Заря России», был автором сборника «Из глубины». Был арестован и судим по делу Национального центра, амнистирован в 1920 году. Он преподавал, работал библиотекарем и ученым секретарем в Центральном институте труда. В 1929 году был репрессирован. Место и точная дата смерти неизвестны.

Осмысливая достижения науки начала XX века и следуя учению Η.Ф. Федорова, философ создал собственную эволюционную концепцию времени. Вслед за А. Бергсоном он принимает внутреннюю активность человеческой личности за источник длительности и рассматривает разум как средство преодоления бессознательного, стихийного и разрушительного хода времени. Проективную деятельность «социально-исторических групп» он называет «времяобразующим фактором» мира. Человек управляет временем в трех сферах: в генетике, создавая новые организмы; в политике, улучшая отношения между членами общества на этических основаниях; и, в наибольшей степени, в производстве вещей. Регулирование природы человеческим разумом Муравьев рассматривал как грандиозное космическое антиэнтропийное действие и преобразование самой человеческой природы вплоть до восстановления погибших поколений. Соединяя мышление и действие, Муравьев ввел понятие мотива действия, тесно связанного с целеполаганием, с ориентацией на конечный результат и творческое достижение цели, противопоставив его абстрактному созерцанию и оперированию «общими понятиями»; вывел динамическую трактовку символа как проекта, стремящегося воплотиться в реальность. Он предложил заменить «логику понятий» «логикой имен», что дало ему возможность синтезировать особенное и всеобщее, единичное и целое. Он развернул видение мира как лестницы имен, охватывая реальность в ее динамике и возводя ее к Имени имен, то есть к Богу. Кафолическое состояние мира и личностное единство всех вещей и существ, являющееся целью мирового процесса, он связывал с понятием Церкви, рассматривая ее как совершенную Вселенную и одновременно как инструмент осуществления всеобщности, центр работы человечества. Он утверждал неточную связь между христианством и наукой, указывая на лежащий в их основе принцип преобразующей деятельности в мире. По мнению Муравьева, церковь должна возглавить науку, придать смысл и цель ее открытиям, чтобы «научное действие» стало «делом церкви по преобразованию мира». М. Муравьев обосновал концепцию мессианского акта (исторический акт высшего, синтетического типа, в котором сходятся индивидуальное и общее действие, а материалом является единое целое — «та часть народа или человечества, которая охвачена мессианской идеей»). Он представил историю России как цепь мессианских деяний ее исторических и культурных деятелей — от князя Владимира до Петра I, от Ломоносова и Пушкина до Достоевского, Федорова, В.С. Соловьева и русских богоискателей начала XX века. Он исследовал проблему времени, рассматривая ее через призму философии математики, через диалектику единства и множественности, в то же время помещая ее в контекст христианской идеи «исполнения времени». Анализируя концепцию трансфинитных чисел, он говорил о Церкви как об «идеальной омеге», совершенном множестве, поглощающем мир, который, в свою очередь, состоит из множеств. Время — показатель динамики множеств, а значит, оно обратимо, и борьба с ним может идти через возобновление сочетания элементов вещей и существ, которое имело место до их разрушения, исчезновения. Целенаправленная деятельность человека в мире — это «времяобразующая» деятельность. Человеческая история движется в направлении расширения власти над временем, идет к полному овладению и управлению им. Муравьев тесно связал проблему времени с философской трактовкой труда как мирообразующей, творческой человеческой деятельности планетарного характера. Ссылаясь на Флоренского, Муравьев развивает понятие культуры как антиэнтропийной деятельности, выделяя два вида культурного творчества: символическое (литература, философия, искусство) и реальное (деятельность, изменяющая окружающий мир: экономика, техника, биология, педагогика, медицина и т.д.).

Овладение временем

М. разработал философию действия, построив ее не по образу и подобию англо-американского прагматизма, а в духе федоровской «Философии общего дела». Он утверждал, что прагматизм должен включать в себя идеализм, новый «метод культурного творчества» должен быть основан на «слиянии слова, мысли и действия». Вырастая из самой жизни, действие «творчески неисчерпаемо» и в этом смысле глубоко религиозно, выводя человека за пределы самого себя, соединяя его с другими, превращая актера в соработника, агента «божественной воли». Соединяя мышление и действие, М. ввел понятие мотива действия, тесно связанного с целеполаганием, с ориентацией на конечный результат и творческое достижение цели, противопоставляя его абстрактному созерцанию и оперированию «общими понятиями»; он разработал динамическую интерпретацию символа как проекта, стремящегося воплотиться в реальность. Он предложил заменить «логику понятий» «логикой имен», что дало ему возможность синтезировать особенное и универсальное, единичное и целое. Он развернул видение мира как иерархии, лестницы имен, охватывающей реальность в ее динамике и возводящей ее к Имени Имен, то есть к Богу. Кафолическое состояние мира, личностное единство всех вещей и существ, являющееся целью мирового процесса, он связывал с понятием Церкви, рассматривая ее как совершенную Вселенную, объединяющую живых и мертвых, охватывающую всю природу, расширяющуюся в космос, и одновременно как инструмент осуществления универсализма, центральное звено Богочеловеческого дела. Он утверждал исходную связь между христианством и наукой, указывая на лежащий в их основе принцип преобразующей деятельности в мире. Церковь, по мнению М., должна вести за собой науку, придавать смысл и цель ее открытиям, чтобы «научное действие» стало «делом Церкви по преобразованию мира». М. обосновал концепцию мессианского акта (исторический акт высшего, синтетического типа, в котором сходятся индивидуальное и общее действие, а материалом является единое целое — «та часть народа или человечества, которая охвачена мессианской идеей»). Он рассматривает русскую историю как цепь мессианских деяний, звеньями которой являются не только деяния князя Владимира, который ввел русский народ в орбиту христианской цивилизации, Петра Великого, который ввел его в традицию европейской светской культуры, Ленина и других идеологов революции, но и мессианские деяния писателей и мыслителей, от Ломоносова и Пушкина до Достоевского, Федорова, Соловьева и русских богоискателей начала XX века. По мнению М., философия также имеет мессианский характер, если она переходит из области абстрактного размышления о бытии в сферу истории и человеческого действия в истории.

Философский контекст русской литературы

М. занимался проблемой времени, рассматривая ее через призму философии математики, через диалектику единства и множественности и в то же время вписывая ее в контекст христианской идеи «исполнения времен». Анализируя концепцию трансфинитных чисел, он говорил о Церкви как об «идеальной омеге», совершенном множестве, поглощающем мир, который, в свою очередь, состоит из множеств. Время — показатель динамики множеств, а значит, оно обратимо, и борьба с ним может идти через возобновление сочетания элементов вещей и существ, которое имело место до их разрушения, исчезновения. Целенаправленная деятельность человека в мире — это «времяобразующая» деятельность. Человеческая история движется в направлении расширения власти над временем, идет к полному овладению и управлению им. Проблему времени М. М. тесно связывал с философской трактовкой труда как миростроительной, творческой деятельности человека, имеющей планетарный характер. Он самостоятельно издал книгу «Овладение временем как основная задача научной организации труда» (М., 1924), в которой изложил свои идеи, максимально устранив их религиозно-философское содержание. Этому способствовал и «эзопов язык» книги, где «теократия» была заменена на «космократию», «синод» — на «коллектив», а «мессианский акт» — на «исторический акт». Вторя Флоренскому, он развивал идею об антиэнтропийной сущности культуры, выделяя два вида культурного творчества: символическое (творчество идеальных образцов в литературе, проектов и планов пересоздания жизни в философии и науке) и реальное (деятельность, изменяющая окружающий мир: экономика, техника, биология, педагогика, медицина и т.д.).

Он призывал к объединению символической и реальной культуры в синтетической культуре будущего, цель которой — победа над пространством и временем, полное преображение мира и человека. Наследник религиозно-философских и художественных традиций Серебряного века, М. является автором философской мистерии «София и Китоврас». Мистерия», написанная в форме платоновского диалога и включающая в себя «Вяч. Стилистические искания Иванова в области теории драмы, продолжили софистическую тему русской философии и литературы, охватывая самые широкие смысловые пласты: Бог и мир, история и эсхатология, христианство и культура, личность и соборность, время и вечность, наука и вера, поиски идеального устройства жизни.

Творчество и наследие

В. Н. Муравьев начал выступать в печати с начала 1910-х годов. Он издал брошюру «Четвертая Дума и наше великодержавное будущее» (1910), публиковался в журнале «Русская мысль» и других изданиях. После Февральской революции активно включается в общественное обсуждение политических вопросов, регулярно публикуется в еженедельнике «Русская свобода», издаваемом П. Б. Струве. Его статьи основаны на традициях славянофильства и христианского социализма. В 1918 году он принимает участие в знаменитом сборнике «Из глубины».

В 1920-е годы активно работает над своей оригинальной философской концепцией, готовит к публикации большой философский труд под названием «София и Китоврас». Оно написано на стыке жанров платоновского диалога, «философского романа», публицистики и научного трактата. Образность отсылает как к мифологической эстетике древнерусской апокрифической прозы, так и к повседневной реальности советской России. Текст носит следы многочисленных переделок и авторской правки. Имеется авторский перевод части текста на английский язык.

При жизни автора остались неопубликованными «София» и «Китоврас», а также ряд незаконченных произведений художественной прозы и многочисленные философские наброски. В рамках работы в Центральном институте труда Муравьев готовит ряд работ по теории и организации труда, а также издает за свой счет брошюру «Освоение времени» (1924), ставшую единственной крупной прижизненной публикацией автора.

В начале 1920-х годов В. Н. Муравьев участвует в «Намеславском кружке», в который входили А. Ф. Лосев, Д. Ф. Егоров, П. С. Попов, П. А. Флоренский и другие. В.Н. Муравьев принимал участие в работе Вольной академии духовной культуры. В 1920-е годы он был знаком с философами-последователями Н.Ф. Федорова: А. К. Горским и Н. А. Сетницким. Творчество Муравьева лежит в русле русской религиозной философии и русского космизма. Муравьев развил идеи учения Николая Федорова и создал собственную эволюционную концепцию времени.[4] Первой публикацией Муравьева после долгого перерыва стало переиздание его брошюры «Освоение времени», предпринятое М. Хагемайстером в 1983 году в Федеративной Республике Германии. В 1992 году последовала публикация некоторых небольших работ философа, ранее опубликованных в прессе. В 1998 году под редакцией Г. П. Аксенова вышел сборник избранных произведений В. Н. Муравьева. В 2011 году Институтом мировой литературы была осуществлена первая публикация на русском языке значительной части архивного наследия Муравьева. Составление, подготовка текста к печати и комментарии к тексту принадлежат А. Г. Гачевой.

Следственное дело 1929 г. философа-космиста В.Н. Муравьева

Русские философы-космисты, последователи федоровских идей А.К. Горский, В.Н. Муравьев, Н.А. Сетницкий не вошли в число изгнанных большевиками в 1922 г. и остались в советской России. Ни один из них не избежал репрессий.

Русский космизм — одно из самых оригинальных направлений отечественной философии, основанное Н.Ф. Федоровым, — в 1920-е годы получил новое дыхание. Согласно этой теории, наша планета не является «границей» для человечества, творческая деятельность людей не должна ограничиваться ее пределами. Земля — лишь исходный пункт, а конечный — вся Вселенная. Человек ответственен за «судьбу» природы. Федоровская «философия общего дела» вдохновляла многих в революционной России. Среди них — Валериан Николаевич Муравьев (1885 — 1930) — дипломат, литератор, публицист, философ.

Он принадлежал к младшей ветви древнего русского дворянского рода. Родился в Москве, но воспитывался в Англии. В 1905 г. окончил Императорский Александровский лицей, в 1907 г. Парижскую школу политических и социальных наук. В 1907 — 1913 гг. — сотрудник русских посольств в Париже, Гааге и Белграде. Во время Первой мировой войны возглавлял балканский отдел Министерства иностранных дел, выполняя дипломатические поручения при Ставке Верховного главного командования. После Февральской революции 1917 г. — начальник политического комитета МИДа.

Наряду с этим В.Н. Муравьев выступал сначала как автор стихов в журналах и литературных сборниках, затем как публицист. Он примыкал к тому направлению либерализма в России, которое позже получило название «сменовеховского». По своим политическим убеждениям тяготел к партии конституционных демократов. Печатался в журнале «Русская мысль», редактировавшемся П.Б. Струве.

После Октябрьской революции активно оппонировал новой власти, при этом выступал «не только как юрист и государственник, но и как философ, чувствующий пульс времени». В 1917 г. — один из учредителей «Лиги русской культуры», в 1918 — 1920 гг. — член антибольшевистских организаций «Всероссийский национальный центр», «Тактический московский центр», принимал участие в знаменитом литературно-философском сборнике «Из глубины». В 1918 — 1922 гг. участвовал в деятельности Вольной академии духовной культуры, основанной Н.А. Бердяевым. Преподавал в Институте живого слова, открытом в 1918 г. при содействии А.В. Луначарского, но вскоре прекратившем свое существование. Одновременно в 1919 — 1922 гг. работал в возглавлявшейся А.А. Свечиным военно-исторической комиссии, которая изучала опыт войны 1914 — 1918 гг., и в отделе печати Наркомата иностранных дел РСФСР. На одном из заседаний комиссии Муравьев познакомился с Л.Д. Троцким. «Меня особенно поразила терпимость Л.Д. Троцкого при большой силе внутренней убежденности, а также то, что его мысль вращалась в области исторических и даже религиозных сравнений, совершенно не связанная обычной не слишком гибкой терминологией и фразеологией революционного социализма. Я изложил мои впечатления о выступлении Л[ьву] Д[авидовичу] в двух письмах к нему и в разговоре с ним. Последний также произвел на меня большое впечатление. Я пошел к нему как политический его противник, чего не скрывал от него, и главное содержание моих к нему писем были существенные возражения его взглядам. Но именно в качестве идейного противника я почувствовал глубокое удовлетворение от сознания, что при основном расхождении наших миросозерцаний и идей нашлась общая почва, которая оказалась синтезом весьма разнородных с первого взгляда подходов к одним и тем же вопросам» .

В.Н. Муравьевым в беседе и в письмах Л.Д. Троцкому было изложено видение путей построения будущей России . Однако воплотить их в жизнь не удалось. Молох репрессий захватил и В.Н. Муравьева. 24 февраля 1920 г. он был арестован ВЧК как участник «Тактического московского центра». Ордер на арест подписал председатель особого отдела В.Р. Менжинский , следствие возглавлял член коллегии ВЧК Я.С. Агранов .

На странице рефераты по философии вы найдете много готовых тем для рефератов по предмету «Философия».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник