- Тест по биологии по теме «Борьба за существование и естественный отбор» (9 класс)

- Тесты

- Биология в лицее

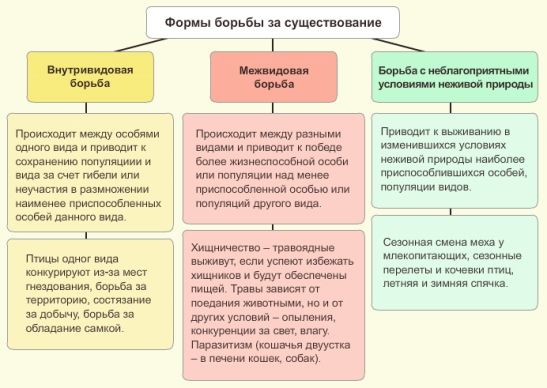

- Формы борьбы за существование: внутривидовая, межвидовая и борьба со средой

- Форма 1. Взаимоотношение организмов с неживой природой

- Приспособление к засухам

- Форма 2. Межвидовая борьба

- Происхождение окраса животных

- Симбиоз между видами

- Форма 3. Внутривидовая борьба

- Борьба между отдельными особями и стадный инстинкт

Тест по биологии по теме «Борьба за существование и естественный отбор» (9 класс)

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Тесты

1. Пример внутривидовой борьбы за существование

А) конкуренция между кротом и землеройкой из-за пищи Б) уничтожение мышей лисицами

В) отношения между лосями и зубрами из-за корма Г) отношения между волками из-за корма

2. Наиболее остро борьба за существование происходит между

А) особями одного вида Б) особями одного рода

В) популяциями разных видов Г) популяциями и абиотическими факторами

3. Пример внутривидовой борьбы за существование

А) соперничество самцов из-за самки Б) борьба с засухой растений пустыни

В) сражение хищника с жертвой Г) поедание птицами плодов и семян

4. Наиболее напряженной формой борьбы за существование считают

А) межвидовую Б) внутривидовую

В) с неблагоприятными условиями среды Г) с антропогенными факторами

5. Причины борьбы за существование

А) изменчивость особей популяции Б) ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение

В) природные катаклизмы Г) отсутствие приспособлений у особей к среде обитания

6. Каково значение борьбы за существование в эволюции

А) сохранение особей преимущественно с полезными изменениями

Б) сохранение особей с любыми наследственными изменениями

В) создание материала для отбора

Г) обострение взаимоотношений между особями

7. Внутривидовая борьба играет большую роль в эволюции, так как она

А) увеличивает разнообразие видов Б) насыщает популяции мутациями

В) обостряет конкуренцию Г) приводит к изоляции популяций одного вида

8. Интенсивность размножения и ограниченность ресурсов для жизни организмов является причиной

А) естественного отбора Б) дрейфа генов

В) формирования приспособленности Г) борьбы за существование

9. Сложные отношения между особями одного вида, разных видов и с неживой природой называют

А) естественным отбором Б) искусственным отбором

В) видообразованием Г) борьбой за существование

10. Какую форму борьбы за существование считают наиболее напряженной?

А) с факторами неживой природы Б) с вредителями сельского хозяйства

В) внутривидовую Г) межвидовую

11. Причина борьбы за существование

А) изменчивость особей популяции Б) ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение особей

В) природные катаклизмы Г) отсутствие приспособлений у особей к среде обитания

12. Конкуренция между растениями пшеницы на поле за свет, влагу, минеральные вещества служит доказательством проявления

А) идиоадаптации Б) взаимопомощи

В) межвидовой борьбы Г) внутривидовой борьбы

13. Ведущий фактор, определяющий направленность эволюционного процесса

А) борьба за существование Б) внутривидовые взаимоотношения

В) наследственная изменчивость Г) естественный отбор

14. Под воздействием какого фактора эволюции у организмов сохраняются полезные признаки

А) мутаций Б) внутривидовой борьбы

В) межвидовой борьбы Г) естественного отбора

15. Исходным материалом для естественного отбора служит

А) борьба за существование Б) мутационная изменчивость

В) изменение среды обитания организмов Г) приспособленность организмов к среде обитания

16. В основе эволюционной теории Ч. Дарвина лежит учение о

А) дивергенции

Б) естественном отборе

В) дегенерации

Г) искусственном отборе

17. Отбор, в результате которого сохраняются особи со средним проявлением признака, а выбраковываются особи с отклонениями от нормы, называют

А) движущим Б) методическим В) стихийным Г) стабилизирующим

18. Главная движущая сила эволюции, по Ч. Дарвину

А) естественный отбор Б) изменчивость В) приспособленность Г) наследственность

19) Процесс, обеспечивающий выживание особей с полезными в данных условиях среды признаками, называют

А) искусственным отбором Б) борьбой за существование

В) естественным отбором Г) видообразованием

20. Исходным материалом для естественного отбора является

А) модификационная изменчивость Б) наследственная изменчивость

В) борьба особей за условия выживания Г) приспособленность популяций к среде обитания

Источник

Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Различают внутривидовую, межвидовую, прямую и косвенную конкуренцию.

В результате конкуренции в биоценозе уживаются только виды, которые смогли разойтись в требованиях к условиям жизни.

При этом видовые приспособления, приносящие пользу виду в целом, часто наносят вред отдельным особям, приводят их к гибели. Например, зайцы-русаки при недостатке корма отгоняют конкурента от хороших участков выпаса, дерутся, преследуя самку. Внутривидовая борьба играет существенную роль в эволюции: приводя к гибели отдельных особей, она обусловливает процветание вида в целом, способствует его совершенствованию.

В тундре деревья представлены карликовыми формами, хотя и не испытывают конкуренции со стороны других растений. Карликовый рост в данном случае является отражением приспособлений к условиям температурно-влажностного режима. Победителями в борьбе оказываются наиболее жизнеспособные особи (у них более эффективно протекают физиологические процессы, обмен веществ).

Пустынные растения борются с засухой (точнее, приспосабливаются к условиям недостатка влаги), увеличивая длину корней и уменьшая площадь испарения наземной части, запасая воду в стебле и листьях.

Источник

Формы борьбы за существование: внутривидовая, межвидовая и борьба со средой

Борьба за существование — движущий фактор эволюции, совокупность взаимоотношений особей животного и растительного мира между собой и с окружающим миром. Ученый Чарльз Дарвин выделил три формы борьбы за существование:

- Взаимоотношение организмов с неживой природой, или приспособление к абиотическим факторам внешней среды;

- межвидовую борьбу, к которой относятся взаимоотношения между особями, принадлежащими к разным видам;

- внутривидовую борьбу, включающую взаимоотношения между особями одного вида.

Форма 1. Взаимоотношение организмов с неживой природой

Взаимоотношение организмов с неживой природой можно показать на следующих примерах.

Растения Севера более морозостойкие, чем южные формы, потому что экземпляры, неспособные вынести низкие температуры, вымерли и потомство сохранилось лишь от тех из них, которые в результате мутационной изменчивости приобрели морозоустойчивость. У травянистой растительности тундры короткий вегетационный период, позволяющий образовывать семена в течение непродолжительного лета. И это следствие того, что растения, которые не успевали образовывать семена за короткий срок северного лета, не могли оставить потомства. И здесь в жизненной борьбе побеждали те, у которых благодаря соответствующим наследственным изменениям оказывался укороченным вегетационный период.

Приспособление к засухам

Еще более короткий вегетационный период у травянистой растительности пустынь, обеспечивающий им созревание за несколько дней весеннего влажного периода.

Представим себе картину из прошлого… На краю пустыни обитало растение со сравнительно продолжительным вегетационным периодом. Семена его относились ветром в сторону пустыни. Они, несомненно, обладали индивидуальными отличиями, сказавшимися в быстроте появления всходов, интенсивности роста и созревания, поэтому не все из них могли выжить и оставить потомство.

У некоторых индивидуальные особенности оказались соответствующими условиям существования, однако и они давали семена, которые тоже не были однотипными. И снова отбор сохранил лишь те растения, которые были наиболее приспособлены к конкретным условиям существования. Более того, семена и этих растений попадали еще дальше в глубь пустыни. Среди растений, выросших из этих семян, снова шел отбор на способность выжить в условиях еще более короткого вегетационного периода. Так сформировались в природе виды растений, обладающие коротким периодом вегетации (эфемеры).

У других растений — обитателей пустынь — отбор шел в иных направлениях, что обеспечивало появление новых признаков, дающих возможность существования в этих условиях. Произрастающий в пустынях Средней Азии саксаул не имеет настоящих листьев. Они превратились в заостренные чешуйки, прижатые к стеблю, или даже в небольшие бугорки на стебле, что предотвращает обильное испарение воды. Таким образом и этот признак — следствие отбора, т.е. выживания тех, кто меньше терял влагу.

Возможно не сразу появилась мутация растений с редуцированными листьями, а сокращение испаряющей поверхности у растений — предков саксаула — прошло через ряд этапов (мутаций). Отбор же сохранял тех, кто лучше выживал, ими оказались растения, которые меньше испаряли влагу.

Интересный пример приводит Дарвин относительно насекомых — обитателей небольших океанических островов. Они или прекрасно летают, или совсем лишены крыльев. По-видимому, несомые внезапными порывами ветра уносились в море, сохранялись лишь те, которые либо могли противостоять ветру, либо совершенно не летали. Отбор в этом направлении привел к тому, что на острове Мадейра из 550 видов жуков 200 видов — нелетающие.

Форма 2. Межвидовая борьба

В результате межвидовой борьбы появились те приспособления, которые необходимы растениям и животным в их сложных взаимоотношениях между собой. Так, у растений появились колючки, шипы, жгучие волоски, горький вкус и т.д.

Можно себе представить, что у древнего предка шиповника шипы отсутствовали. Листья и ветки на кустах этих растений поедали травоядные животные. Но на отдельных кустах стебли имели незначительную шероховатость. Такие кусты объедались менее охотно. В конце концов сохранились те, у которых шипы становились все больше и больше. Точно такой же процесс привел в одних случаях к образованию колючек, в других — к появлению неприятного запаха или вкуса и разнообразных признаков, препятствующих поеданию.

Среди растений, опыляемых насекомыми, больше семян могли образовать те, которые лучше «привлекали» насекомых-опылителей. Здесь играли роль яркая окраска, аромат, обильный сладкий нектар, строение цветка и т.д. В результате те из разновидностей, которые в этом отношении уступали другим, перестали посещаться насекомыми и в конце концов были обречены на вымирание.

Происхождение окраса животных

Насекомые, ящерицы и ряд других видов, скрывающихся между листьями растений, имеют зеленую или бурую окраску, обитатели пустынь — цвет песка. Окраска животных, обитающих в лесах, например леопарда, имеет пятна, напоминающие блики, а у тигра имитирует окраску и тень от стеблей камыша или тростника. Такая окраска получила название покровительственной.

У хищников она закрепилась благодаря тому, что ее обладатели незаметно могли подкрадываться к добыче, а у организмов, являющихся добычей, покровительственная окраска — следствие того, что жертва оставалась менее заметной для хищников. Как же она появилась?

Многочисленные мутации давали и дают большое разнообразие форм, отличающихся по окраске. В ряде случаев она оказывалась близкой к фону окружающей среды, т.е. скрывала животное, играла роль покровительственной. Те животные, у которых покровительственная окраска выражена слабо, либо оставались без пищи, либо сами становились жертвой.

Иногда животные не только по окраске, но и по форме сходны с какими-либо предметами или другими животными. Такое явление называется мимикрией. Застывшая на ветке дерева гусеница бабочки пяденицы почти не отличима от сучка.

Симбиоз между видами

В результате межвидовой борьбы выработалось свойство растений выделять антибиотики и фитонциды, у животных появился иммунитет, т.е. невосприимчивость к ряду заболеваний. В результате той же борьбы паразиты приобрели свойственные им признаки: сильное развитие половых желез, интенсивное размножение, ферменты, препятствующие перевариванию на поверхности тела у обитателей кишок и т.д.

С другой стороны, и у хозяев паразитов появились приспособления к сожительству с ними. Чем древней система хозяин-паразит, тем меньший ущерб паразит приносит своему хозяину. Так, в экваториальной Африке у антилоп с древнейших времен паразитирует одноклеточный жгутиконосец — трипаносома, не вызывая заметного заболевания, но когда трипаносома через укус мухи цеце попадает к неспецифичному для нее хозяину — человеку, то вызывает смертельное заболевание.

Особой интенсивности на различных этапах эволюции межвидовая борьба достигала в случаях, когда совершенствование одной группы организмов обусловливало необходимость совершенствования другой, зависимой группы:

- хищники и их жертвы;

- паразиты и хозяева;

- насекомые и насекомоопыляемые растения и др.

Это примеры так называемой сопряженной эволюции, которая является очень важной формой развития, так как приводит к длительному взаимному совершенствованию многих групп животных и растений.

Форма 3. Внутривидовая борьба

Внутривидовая борьба за существование является наиболее напряженной, имеет сложный и наиболее острый характер, потому что особям и популяциям одного вида для существования и оставления потомства необходимы одинаковые условия.

Из животных, относящиеся к одному виду и служащих пищей для определенного вида хищников, жертвой в первую очередь становятся менее приспособленные, например те, у кого наименее выражена покровительственная окраска, более медленный бег и т.п. То же наблюдается и у хищников. Успешнее достается добыча более приспособленному: более ловкому, быстрому, смекалистому и т.д.

Более приспособленные не только имеют преимущество в собственном выживании, но и в обеспечении потомства пищей, а следовательно, и в его выживании. Из приведенных примеров видно, что, например, бабочки, зайцы, лисы, относящиеся к одной популяции, в борьбу между собой непосредственно не вступают, но косвенно между ними возникает соперничество за право выжить и ценою гибели менее приспособленных собратьев выживают более приспособленные.

Борьба между отдельными особями и стадный инстинкт

Но в ряде случаев между особями одной популяции происходит непосредственное состязание. У некоторых видов животных между самцами одной популяции происходит соперничество из-за самки (многие виды пауков, глухари, тетерева, турухтаны, олени, лоси). Победу одерживаю более сильные. К внутривидовой борьбе следует отнести также разделение территории обитания на «охотничьи участки», которые определяются у певчих птиц голосом, у млекопитающих чаще всего пахучими выделениями и т.п.

Чрезмерное увеличение численности популяций может вызвать недостаток корма. В таких случаях у ряда видов (например, мышевидных грызунов) падает плодовитость. Некоторые птицы (синицы, аисты, журавли стерхи) убивают часть потомства, обычно больных и ослабевших птенцов. Непомерный рост численности популяций приводит к вспышкам эпидемий, снижающих численность популяций. Но и при этом выживают наиболее приспособленные, например, имеющие врожденный иммунитет к данным заболеваниям.

У некоторых видов животных выработалось приспособление жить стадами (олени и многие другие копытные) или колониями (чайки), что обеспечивает лучшую защиту от хищников. Хищники могут объединяться для общей охоты (волки).

| Сравнительная таблица форм борьбы за существование (с примерами) | |

|---|---|

| Форма | Описание |

| Борьба с окружающей средой | Уникальные свойства, позволяющие выживать в условиях неблагоприятной среды (засухи, морозы, агрессивные среды) дают преимущества организму одного вида перед другими. Пример: животные зимой меняют окраску, впадают в спячку; истребляемые растения имеют высокую семенную продуктивность, характерно вегетативное размножение. |

| Межвидовая борьба | Борьба за выживание между видами, находящимися на одной территории и претендующими на одни ресурсы. Например: шипы растений (шиповник), неприятный/ядовитый вкус или запах позволяли дольше выживать и дольше давать потомство, по сравнению с другими видами. Серые крысы вытеснили черных, являясь более агрессивными и лучшими пловцами. |

| Внутривидовая борьба | Среди особей одного вида наименее приспособленные особи первыми шли в пищу хищникам. Более слабым особям хищников труднее добывать пищу, а следовательно и прокормить потомство. Например: среди антилоп выживают только здоровые и сильные особи, остальные идут в пищу. Среди хвойного леса одного возраста одни деревья разрастаются больше, корни уходят глубже, подавляя более слабые деревья. |

Следует подчеркнуть, что все формы борьбы за существование тесно между собой переплетаются. Если не вызывает сомнений, что обтекаемая форма тела рыбы обусловлена обитанием в воде, то эта форма сформировалась не в результате воздействия самой воды, а вследствие конкурентной борьбы с другими животными своего и других видов. Одним она обеспечивала возможность настигнуть добычу, другим — ускользнуть от врага.

Изучение борьбы за существование, внутривидовых и межвидовых отношений имеет большое практическое значение для разработки мер по борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства, при разведении полезных видов, для рыбного и охотничьего хозяйства и пр. Достаточно вспомнить разнообразие форм биотических связей, как становится ясной роль их изучения в рациональной деятельности человека в экологических системах.

Источник