- Виноваты ли крысы в Черной смерти?

- Во время чумы крысы ели людей

- Что такое крыса

- Могут ли крысы напасть на человека?

- Существуют ли крысы-людоеды?

- Чем опасны укусы крыс

- Ученые доказали, что крысы на самом деле не были виновными в распространении черной смерти

- С Востока на Запад

- Новые исследования

- Чума в современном мире

- Чума: как это было и как её победили

- Три волны

- Первая волна

- Вторая волна

- Причины и виновные

- Кара Господня

- Зараженный воздух

- Бактерия, изменившая мир

- Город в осаде

- Лондон: от чумы до пожара

Виноваты ли крысы в Черной смерти?

Чума XIV века распространялась по Европе без помощи грызунов.

Черной смертью называют пандемию чумы, которая в середине XIV века прошла по Азии и Европе, захватив север Африки. В европейских странах население из-за Черной смерти сократилось на треть; после этого чума возвращалась в Европу еще дважды, в XVI–XVII вв. и в XVIII–первой половине XIX века.

Бактерия, которая ее вызывает – чумная палочка Yersinia pestis – живет среди грызунов, переходя от одного грызуна к другому с помощью блох, и считается, что именно крысы Черную смерть и начали: блохи, жившие на крысах, переходили с погибших животных на людей и заражали их. Именно так распространяется чума в наше время – там, где ее еще не искоренили полностью.

Но если она распространяется так сейчас, не обязательно означает, что она распространялась так в XIV веке. Во время более поздних вспышек чумы, действительно, происходила массовая гибель крыс, но ничего не известно о том, чтобы они во множестве умирали при Черной смерти, и нет ни археологических, ни исторических свидетельств о каких-то крупных популяциях крыс, которые бы обитали тогда на территории Европы. Кроме того, эпидемия XIV века распространялась намного быстрее и убивала намного больше людей, чем можно было бы ожидать, если бы ее распространяли блохи с погибших крыс. В результате появилась иная версия, согласно которой все дело было в кровососущих паразитах, то есть в блохах и вшах, но в паразитах человеческих, которые распространялись между людьми без помощи грызунов.

Исследователи из Университета Осло построили несколько математических моделей, описывающих разные варианты распространения чумы в Европе в разное время. Одна модель была с людьми, крысами и кровососущими паразитами; вторая – с теми же, но без крыс; в третьей предполагалось, что чума путешествовала от человека к человеку воздушно-капельным путем (обычно таким образом распространяется легочная форма болезни).

Сравнив модели с реальным положением дел в девяти регионах во время чумных эпидемий, авторы работы увидели, что в семи случаях из девяти болезнь распространялась так, как если бы крысы были ни при чем. То есть чума во время Черной смерти, по-видимому, переходила от человека к человеку только с помощью человеческих же вшей и блох. Полностью результаты исследований опубликованы в журнале PNAS.

В то же время, как пишет портал MedicalXpress, изначально чума должна была откуда-то начаться, ее кто-то должен был принести к людям, и этими «кто-то» были все-таки крысы. Однако, повторим, в дальнейшем распространении болезни грызуны не участвовали – люди и их паразиты справились сами.

Источник

Во время чумы крысы ели людей

Крысы – вечные спутники человека, и они же – один из его главных кошмаров. Крысы губят запасы пищи, могут даже причинить серьезный вред постройкам, они незаметно для человека проникают в самые потаенные уголки жилища по канализационным и вентиляционным ходам, они первые бегут с корабля в случае беды, «крысой» заключенные в тюрьмах называют тех, кто ворует у своих, и нет страшнее ругательства.

Не случайно в китайской традиции крыса считается символом космического начала «Инь», являющегося воплощением хаоса. В средние века пытки с применением крыс относились к числу самых страшных. А сегодня жители мегаполисов со сладкой жутью пересказывают друг другу страшилки о заброшенных участках метрополитена, населенных крысами-великанами.

Крыса и в самом деле может быть опасна, поскольку относится к числу самых умных и бесстрашных животных. Но действительно ли она может напасть на человека? И в каких случаях возможны такие нападения?

Что такое крыса

Крыса (по латыни Rattus) – животное из рода грызунов, семейства мышей. Существует не менее 64 видов крыс. Однако, нас интересуют только два синантропных (то есть, таких, образ жизни которых связан с человеком) вида – серая и черная крыса. Серую крысу иначе называют «пасюк», она крупнее черной, у нее немного другая форма морды и хвоста. На этом различия, существенные для неспециалиста, исчерпываются. Обе крысы являются неизменными обитателями мусорных свалок, коллекторов, заброшенных домов, плохо обслуживаемых продуктовых складов, канализационных тоннелей в больших и малых городах по всей России.

Крысы всеядны. Они охотно поедают отходы с человеческого стола, мелких животных, насекомых и улиток, промышляют в зернохранилищах и на фабриках пищевой промышленности.

Могут ли крысы напасть на человека?

Могут. Случается это не так часто, как в фильмах ужасов, но и не так уж редко. Вот данные специальных исследований. В Москве ежегодно регистрируется более 600 укусов людей крысами. А в США крысы каждый год кусают более 14000 человек. По всему миру число нападений крыс на человека ежегодно достигает 3,5 миллионов случаев. Примерно 2000 человек в мире каждый год умирают от болезней, переносимых крысами.

В каких случаях крыса может напасть?

Крыса – существо маленькое. Самый крупный пасюк вряд ли достигнет в длину больше 25 сантиметров. Понятно, что маленькое животное может напасть на более крупное существо лишь в отдельных случаях. Прежде всего, крыса может атаковать человека, защищая себя и свое потомство. Это происходит, когда грызуна пытаются схватить, разоряют его гнездо. Не зря ведь бытует поговорка о храбрости крысы, загнанной в угол. Вторая ситуация, когда крыса способна напасть – сильный голод. Крыса может попытаться откусить кусок кожи и даже плоти у человека, но только в том случае, если человек беспомощен или обездвижен – например, это маленький ребенок или больной, пьяный, связанный взрослый.

Загнанная в угол крыса, которая вынуждена защищать свою жизнь, стремится не столько «отъесть» кусок от нападающего на нее человека, сколько напугать его. Нападающая крыса обычно прыгает, издавая при этом громкий писк. При этом она запросто может тяпнуть и даже очень больно. Ученые проверили силу укуса серой крысы: грызун создает резцами давление в 500 кг/ кв.см. Такая сила челюстей позволяет крысам перегрызать металлические провода. Так что, располосовать ладонь до кости крысе ничего не стоит. Если нет специальной задачи непременно изловить зверька, то столкнувшись с крысой, гораздо разумнее дать ей убежать.

Нападения крыс на человека с целью утолить голод, в России происходят крайне редко, поскольку у грызунов предостаточно пищевых ресурсов в виде свалок и зернохранилищ. Гораздо чаще такое случается в бедных странах Африки и Азии, в районах трущоб. Впрочем, не только в Африке и Азии. В Италии, в бедных районах Неаполя в 70-х годах прошлого столетия отмечались нападения крыс на спящих детей и пожилых людей. Крысы могут нападать всюду, где отмечается низкий уровень жизни и отсутствие соблюдения должных санитарных норм. Кстати говоря, нападения крыс на людей в Африке, например, обусловлены еще и тем, что там люди зачастую сами охотятся на крыс, чтобы их съесть, а при такой охоте неизбежны укусы.

Существуют ли крысы-людоеды?

Только в фильмах ужасов и в детских страшилках. Не отмечено ни одного документально зафиксированного случая, когда крысы организованно, стаей охотились бы на людей. Как уже было отмечено, иной раз крысы едят человеческую плоть, но происходит это исключительно от голода, а не потому, что речь идет о крысе, предпочитающей человеческое мясо. Крысе все равно, что есть – человека, хлеб, грызунов, мельче ее размером, улиток или червей. Истории об обглоданных трупах людей, найденных на свалках, относятся к области фольклора. Впрочем, если речь идет о каком-нибудь несчастном бомже, нашедшем в этом месте свой жизненный финал, то, вполне возможно, крысы обглодали его труп. Или даже начали трапезу еще в тот момент, когда человек был жив, но уже не имел возможности защититься.

Чем опасны укусы крыс

Крысы являются переносчиками таких болезней, как лептоспироз, бешенство, туляремия, мышиный тиф.

При этом, причиной заразы далеко не всегда оказывается укус крысы. Во многих случаях достаточно взять пищу руками, которые касались крысиных испражнений (например, во время работы на зернохранилище), или даже просто вдохнуть воздух помещения, где обитает большое количество этих грызунов.

Источник

Ученые доказали, что крысы на самом деле не были виновными в распространении черной смерти

Существуют животные, которые повсеместно пользуются дурной репутацией. Крысы – одни из них. Им нравится копаться в мусоре, они всегда грязные, переносят различные болезни и просто зловеще выглядят. Тем не менее благодаря последним исследованиям, похоже, обвинять их в страшной эпидемии черной смерти мы больше не сможем.

Ученые из университетов Феррары и Осло, смоделировав вспышки той чумы в девяти европейских городах, пришли к выводу, что вши и блохи, паразитирующие не на грызунах, а на людях, вероятно, ответственны за распространение болезни.

С Востока на Запад

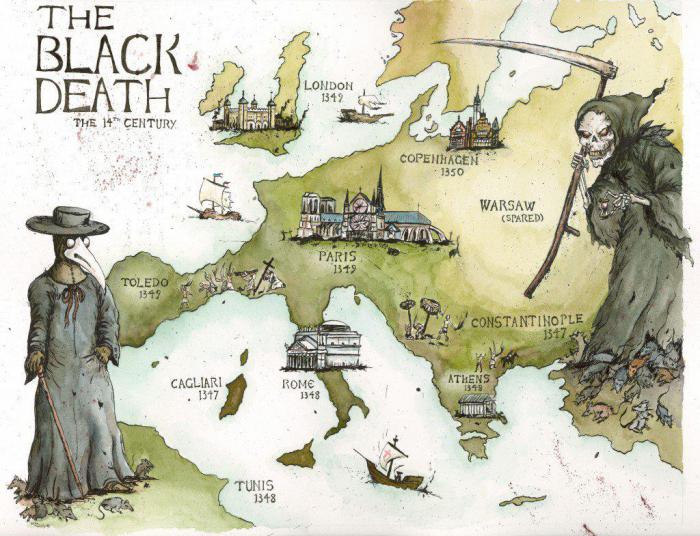

В Европе вспышки чумы между XIV и XIX вв. наблюдались неоднократно, а эпидемия черной смерти (1347-1351 гг.) была самой опустошительной из них. В течение всего пяти лет бубонная чума уничтожила приблизительно 25 миллионов человек, то есть треть всего населения континента.

Переносящие болезнь паразиты достигли Европы на генуэзских торговых кораблях, прибывших с Дальнего и Ближнего Востока. К тому времени, когда суда пришвартовались в порту, подавляющее количество моряков погибло, а те, кто пока еще были живы, находились на смертном одре. В то время европейцы, ничего не зная о болезнетворных бактериях, считали это божественным возмездием.

Новые исследования

До сих пор общепринятое предположение ученых заключалось в том, что крысы (и их блохи) были переносчиками бубонной чумы, опустошившей Европу. Однако исследования, опубликованные Национальной академией наук (США), подрывают эту теорию. В них утверждается, что распространение болезни в значительной мере может быть приписано человеческим вшам и блохам, паразитирующим на теле.

Группа ученых разработала три возможные модели вспышки болезни. Каждая из них включала разные типы ее передачи: воздушно-капельный путь, крысы и человеческие паразиты. Последний тип был подтвержден в семи из девяти исследований, проводившихся в европейских городах. Ученые считают, что если бы крысы были виновниками эпидемии, настолько быстро бубонная чума распространиться просто не смогла бы.

Интересно, что их заключение, похоже, подтверждают слова очевидца тех событий – Джованни Боккаччо, итальянского поэта, который писал, что простого прикосновения к одежде больного, казалось, было достаточно, чтобы тот, кто прикоснулся, заразился.

Чума в современном мире

Разумеется, исследование проводили по причинам, представляющим не медицинский, а исторический интерес. Тем не менее оно все же не лишено практического значения и сегодня. Ведь патоген болезни все еще существует в Америке, Азии, Африке. Только в прошлом году вспышка бубонной и легочной чумы на Мадагаскаре унесла жизни не менее 202 человек.

Несмотря на то что черная смерть свирепствовала в Средние века, сегодняшние исследования дают возможность ученым понять, что происходит во время подобной эпидемии и, следовательно, помогают снизить смертность.

Исследователи считают, что ограниченный контакт с больными людьми и хорошая гигиена являются важными факторами пресечения возможной вспышки болезни в будущем. Что же касается крыс, то их нельзя оправдать полностью. Даже если они не были виновны в эпидемии черной смерти, все же эти грызуны действительно являются носителями патогенов чумы, не говоря уже о различных других заболеваниях.

Источник

Чума: как это было и как её победили

Много веков подряд чума регулярно выкашивала европейские города, уничтожая миллионы людей. Откуда пришла самая страшная болезнь Нового времени? Как с нею боролись? Как вели себя люди, столкнувшиеся с неумолимостью смерти? И каким образом мор удалось победить?

Среди множества инфекционных заболеваний, которые тысячелетиями выкашивали человечество, чума всегда занимала особое место. Она поражала воображение своей смертоносной силой и воспринималась как кара богов или Бога. Для европейцев, живших в XIV–XVIII веках, регулярные вспышки чумы были пугающей повседневностью, и историю Старого Света не понять, если забыть об этой опасной гостье.

Чума, конечно, не единственный массовый убийца в истории. На протяжении нескольких тысяч лет существования городских цивилизаций человечество сталкивалось с множеством эпидемий. Его поражали оспа, корь, сифилис, холера, сыпной тиф, грипп (испанка и другие его разновидности)… Некоторые из этих болезней опустошали целые регионы, приводили к закату государств или исчезновению этносов. В 1778 году английский капитан Джеймс Кук открыл Гавайские острова. За семьдесят лет после появления европейцев население архипелага уменьшилось примерно с полумиллиона человек где-то до 80 тысяч.

Кроме того, в прошлом было немало видов мора, которые пожелали сохранить инкогнито. Их описания в устных преданиях, исторических хрониках и старинных медицинских трактатах часто бывают слишком условны и смутны. Потому историкам и медикам во многих случаях лишь остается гадать, какой именно возбудитель вызвал ту или иную эпидемию — например, «английский пот» (sudor anglicus, English sweat), несколько раз поражавший Британские острова с конца XV до середины XVI века.

В длинном ряду эпидемий чума все равно стояла особняком. Она воспринималась как абсолютная болезнь, само олицетворение мора. Ее название на латыни — pestis. Это слово означало «бич», «бедствие», «гибель»

Похожие корни и у английского названия plague. Оно происходит от латинского слова plaga — «удар», «рана», «бедствие». Эти имена свидетельствуют о том ужасе, который вызывал мор — бич, от которого было не укрыться.

Три волны

Микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания, активно пользуются благами цивилизации. Большинству масштабных эпидемий нужна скученность жертв, и они рождаются вместе с крупными городами и интенсивными человеческими потоками.

Благодаря торговым путям, которые еще в эпоху Римской империи связали Дальний Восток со Средиземноморьем, чума из Центральной Азии как минимум трижды в истории проходила по Евразии, унося миллионы жертв. Хотя эти волны никогда не охватывали население всего мира, их принято называть пандемиями (от греч. πανδημία — «весь народ»).

Первая волна

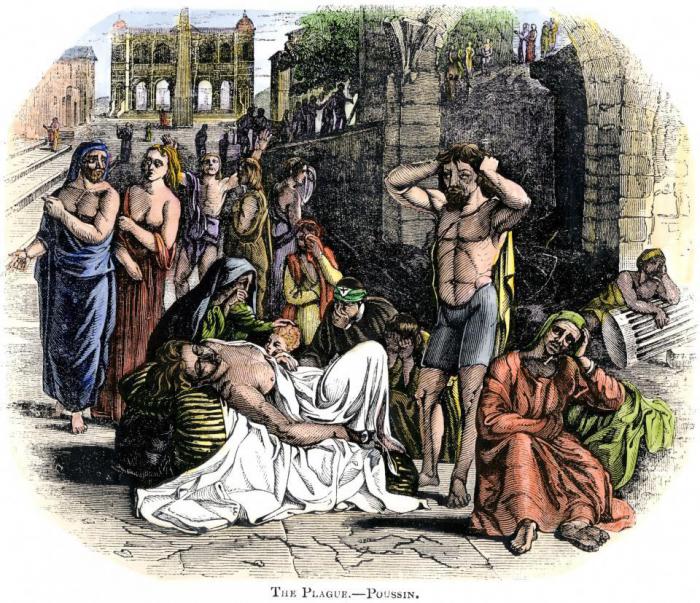

Чума в древнем городе. Михаэль Свертс. Около 1650–1652 годовLos Angeles County Museum of Art

Первая пандемия, начавшись в Центральной Азии в середине VI века, в правление императора Юстиниана I, достигла Константинополя, столицы Византийской империи. Мор разнесся по всему Средиземноморью, Северной Африке и другим землям. Вспышки чумы продолжались до середины VIII века. Число жертв Юстиниановой чумы оценивают в 30–50 миллионов человек, но надо понимать, что статистика по столь отдаленным временам ненадежная и условная.

Вторая волна

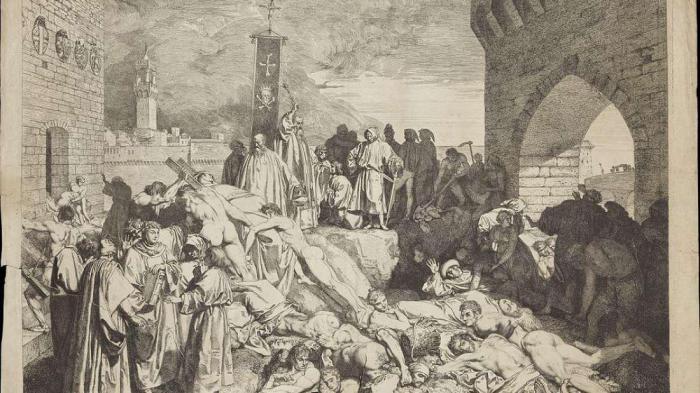

Похороны жертв черной смерти в Турне. Миниатюра из рукописи Жиля Ле Мюизи «Antiquitates Flandriae». 1349–1352 годыBibliothèque royale de Belgique

Потом чума надолго затихла и вновь нанесла удар в середине XIV века. Вторая пандемия, которую потом окрестили «Черной смертью», видимо, началась в 1330-х годах в Китае. По Великому шелковому пути бациллы попали в генуэзский порт Кафа в Крыму, а оттуда с торговыми судами в 1347 году достигли Сицилии.

Вспыхнув на юге Италии, чума в 1348–1352 годах пронеслась по всей Европе, вплоть до Англии, Скандинавии и далеких русских княжеств. По оценкам историков, она выкосила до трети европейцев. Где-то доля жертв была сильно меньше, а какие-то местности и города просто обезлюдели. Население Англии, вероятно, сократилось вдвое, и ему потребовалось 250 лет, чтобы вернуться к уровню 1348 года. По разным подсчетам, число жертв в масштабах мира

составляло от 50 до 200 миллионов человек.

Купец и летописец родной Флоренции Джованни Виллани (ок. 1276 или 1280 — 1348) в «Новой хронике», дойдя до собственных дней, стал описывать страшный мор, недавно обрушившийся на город. Не зная, когда тот закончится, он оставил в рукописи прочерк: «Чума продлилась до…» Однако дату так и не проставил. Чума скосила Виллани вместе с десятками тысяч других флорентийцев.

Нанеся мощный удар по Европе, чума из нее не ушла и продолжала периодически возвращаться вплоть до XVIII века. Севилья в 1649–1650 годах потеряла около половины из 120 тысяч жителей, Неаполь в 1656-м — больше половины из своих 400–450 тысяч. На Западе последняя крупная вспышка случилась в 1720 году в Марселе: болезнь туда завез корабль из Сирии. Мор распространился на весь юг Франции и к 1722 году убил более 140 000 человек. В 1771 году чума разразилась в Москве, а в 1778-м — в Стамбуле. На территории Османской империи вспышки продолжались до конца XIX века.

Третья волна

Чума. Арнольд Бёклин. 1898 годKunstmuseum Basel

Третья пандемия началась в Китае в середине XIX века и угасла только в 1920-х: из Азии чума с корабельными крысами проникла в Индию, затем в порты Северной и Южной Америки, на восточное и западное побережье Африки и во многие прибрежные районы Юго-Восточной Азии. Всего число ее жертв оценивают примерно в 12 миллионов человек (для сравнения: эпидемия испанского гриппа, бушевавшая по всему миру в 1918–1920 годах, унесла около 50 миллионов).

Причины и виновные

Чума всегда устрашала своей эгалитарностью. Она разила старых и молодых, богатых и бедных, разрушала привычные социальные иерархии. И всегда оставляла два главных вопроса: что ее вызывает и как от нее защититься? В позднее Средневековье и раннее Новое время, когда чумной мор раз за разом возвращался в Европу, в распоряжении медиков, клириков и обывателей было несколько главных теорий, которые легко сочетались и встраивались друг в друга.

Кара Господня

Святой Себастьян молится за жертв Юстиниановой чумы. Йос Лиферинкс. 1497–1499 годыThe Walters Art Museum

Люди тысячелетиями считали эпидемии проявлением гнева богов или единого Бога. Церковь учила, что черная смерть и ее последующие вспышки — это наказание, которое Господь посылает за грехи целым городам и царствам. Чума, словно град невидимых стрел, без разбора разит грешных и праведных, потому что это коллективная кара. Чтобы остановить Божий гнев, бессмысленно уповать на лекарства, врачей и любые людские уловки. Клирики неустанно напоминали, что тут требуются духовные лекарства: всеобщее покаяние, массовые молебны, крестные ходы и заступничество святых.

В католических землях главными заступниками от чумы считали святого Себастьяна и святого Роха. Святой Себастьян — раннехристианский мученик, который жил в III веке. По преданию, император Диоклетиан приказал расстрелять его из луков: на тысячах изображений мы видим юношу, привязанного к дереву или колонне и пронзенного тучей стрел. Но он не умер, был спасен и позже принял мученичество. И в греко-римских, и в еврейских текстах чуму, как и другие болезни, нередко описывали с помощью метафоры стрел, которые с небес обрушиваются на людей. Видимо, потому святой Себастьян, переживший расстрел, в Средние века превратился в святого заступника от этого мора.

Алтарь святого Роха. Питер Пауль Рубенс. 1626 годSt-Martinuskerk, Aalst

В отличие от Себастьяна святой Рох имел к чуме непосредственное отношение. По преданию, он родился в Монпелье в конце XIII века. Отправившись в паломничество в Рим, он подхватил чуму и укрылся в лесной лачуге. Охотничий пес местного сеньора стал приносить ему пищу со стола хозяина. Рох выздоровел, вернулся во Францию, но родственники не признали его. Он был брошен в тюрьму как шпион и там умер. В знак его святости камера озарилась светом, а рядом с телом ангел начертал на латыни: «Eris in peste patronus» — «Будешь защитником от чумы». На большинстве изображений этот святой, напоминая о своей специализации, указывает на бубон , появившийся у него на ноге.

Зараженный воздух

Доктор Шнабель фон Ром (Доктор Клюв Рима). Гравюра с изображением чумного доктора, выполненная Паулем Фюрстом. После 1656 годаWikimedia Commons

С XIV по XVIII век медики чаще всего утверждали, что чуму вызывает воздух, сделавшийся смертоносным из-за пагубного влияния звезд и комет либо из-за ядовитых миазмов, поднимающихся из глубин земли: от незахороненных трупов или гниющих отбросов. А потому для защиты от болезни требуется очищение атмосферы или сильные запахи, способные перебить чумную отраву.

Джованни Боккаччо в «Декамероне» описывал поведение флорентийцев во время чумы 1348 года. По его словам, некоторые из них гуляли по городу, «держа в руках кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматами, — ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов, больных и лекарств».

В XVII–XVIII веках одним из главных символов мора стал чумной доктор. Врачи в странных масках с длинным клювом, похожим на птичий, инспектировали улицы зараженных городов. Этот костюм был придуман в 1619 году французским медиком Шарлем де Лормом. Он включал плащ из кожи или пропитанной воском ткани, трость, которой врач мог осматривать больных, не прикасаясь к ним, и маску с застекленными отверстиями для глаз и длинным клювом. Это был своего рода противогаз, который набивали ароматическими веществами, сухими цветами и пахучими травами, призванными защитить от чумных испарений.

Естественно-научные и медицинские теории, касавшиеся чумы, легко сочетались с богословскими. К примеру, можно было сказать, что гневный Господь (причина причин) использует силу небесных тел, отравляющих воздух (вторичные причины), как орудие своего правосудия.

Отравители

Сожжение евреев во время чумы. Миниатюра из рукописи Жиля Ле Мюизи «Antiquitates Flandriae». 1349–1352 годыBibliothèque royale de Belgique

Страх заставлял искать козлов отпущения. Периодически возникали слухи, что чуму намеренно распространяют евреи, прокаженные, колдуны, бродяги, нищие, иностранцы и прочие опасные элементы, которых следует поймать и обезвредить. Несмотря на регулярные предостережения церковных властей, во многих местах после прихода черной смерти обезумевшие жители обвиняли евреев в отравлении колодцев — вспыхивали погромы.

Однако виновниками эпидемии объявляли не только иностранцев и иноверцев. В 1530 году в Женеве был «раскрыт» заговор отравителей, в котором якобы состояли начальник чумного госпиталя, его жена, местный хирург и даже капеллан. Под пыткой они признались, что отдали себя во власть дьявола и он научил их готовить смертоносное зелье. Спустя пятнадцать лет по тому же обвинению женевские власти казнили 39 отравителей. Во время миланской чумы 1630 года женщины обвинили брадобрея Джанджакомо Мору и комиссара общественного здоровья Гильельмо Пьяццу в том, что они специально сеяли мор, вымазывая стены домов зачумленными зельями. Оба были казнены.

Бактерия, изменившая мир

Танец крыс. Фердинанд ван Кессель. Около 1690 годаStädelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie

Настоящий виновник эпидемии — это палочковидная бактерия (бацилла), которая получила название Yersinia pestis. Человек просто случайная жертва, периодически подворачивающаяся ей на фронтах эволюционной борьбы за выживание. В некоторых очагах бактерия дремлет среди своих природных хозяев — грызунов — и лишь время от времени заражает человека.

Еще древние римляне подозревали, что чуму распространяют невидимые глазу «скотинки». Итальянский врач Джироламо Фракасторо в трактате «О контагии, контагиозных болезнях и лечении» (1546) предположил, что болезни, которые сегодня называются инфекционными, могут переноситься какими-то крошечными «семенами». Однако без микроскопа и других достижений науки Нового времени доказать это было нельзя.

Бактерию, которая вызывает чуму, обнаружили в 1894 году во время вспышки эпидемии в Гонконге. Швейцарский и французский бактериолог Александр Йерсен и японский врач Китасато Сибасабуро независимо друг от друга отыскали в тканях больных виновницу страшной болезни. Уже в 1897 году бактериолог и эмидемиолог Владимир (Вальдемар) Хавкин (уроженец Одессы, который в юности эмигрировал в Европу) во время эпидемии в Британской Индии создал первую античумную вакцину.

В природе чумная бактерия живет в организмах зверей, прежде всего грызунов: сурков, сусликов, мышей, крыс… Лишь иногда — через укусы блох (хотя есть и другие пути) — она передается человеку. В средневековой Европе главным распространителем эпидемии были черные крысы. У диких животных симптомы болезни довольно слабые. Домашние мыши и крысы подвержены ей намного больше, а человек и вовсе практически беззащитен.

Механизм заражения чумой до гениального прост и устрашающе эффективен. Когда блоха кусает больное животное, в ее организм попадают бациллы. Они начинают усиленно размножаться и в итоге забивают блохе проход из пищевода в желудок. Кровь, которой она питается, не может туда попасть, блоха все время испытывает чувство голода и, чтобы насытиться, атакует все новых и новых жертв. При укусе она, пытаясь освободиться от бактериальной пробки, отрыгивает в ранку сгусток бактерий, занося в кровь укушенного животного или человека целую армию смертоносных иерсиний.

Зараженные бубонной чумой. Миниатюра из Тоггенбургской Библии. 1411 годKupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

В зависимости от способа заражения и развития болезни одна и та же бактерия вызывает несколько форм чумы. Самая распространенная из них — бубонная. Попав в кровь, бацилла проникает в лимфатические узлы и начинает там с гигантской скоростью размножаться. Узлы набухают, отвердевают и превращаются в болезненный бубон. Его опасное содержимое инфицирует кровеносную систему, и человек, если не применять современную терапию, с большой вероятностью умирает от общей интоксикации.

«В начале болезни у мужчин и женщин показывались в паху или подмышками какие-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца… народ называл их gavoccioli (чумными бубонами); в короткое время эта смертельная опухоль распространялась от указанных частей тела безразлично и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других мелкие и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковым были пятна, у кого они выступали. Казалось, против этих болезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни сила какого бы то ни было лекарства… только немногие выздоравливали и почти все умирали на третий день после появления указанных признаков, одни скорее, другие позже…»

Джованни Боккаччо. «Декамерон»

При другом развитии болезни бактерии попадают в легкие. Когда больной кашляет, микроскопические капельки распространяют бесчисленное число бактерий, и избежать заражения уже практически невозможно. Легочная чума выкашивала средневековые города, почти не оставляя выживших. До появления антибиотиков бубонная форма болезни убивала 60–70 % заболевших, а легочная не оставляла шансов на выживание почти никому.

Город в осаде

Вид на ратушу в Марселе во время великой чумы 1720 года. Мишель Серр. 1721 годMusée des Beaux-Arts de Marseille

Зачумленный город быстро превращается в осажденную крепость. Но он осажден не только снаружи, но и изнутри. Его враг — зараза. А у каждого, кто еще здоров, потенциальный враг — всякий, кто уже заболел. Кварталы, улицы, дома, люди — город распадается на множество маленьких крепостей, сражающихся за выживание. История эпидемий, в ходе которых смерть сметает любые условности, обнажает всю хрупкость социальных связей.

Иногда кажется, что если опасность не замечать, она пройдет стороной. Во многих городах, когда появлялись первые заболевшие, жители не хотели верить, что чума вновь вернулась. Власти тянули с введением карантина и прочими ограничениями, боясь спровоцировать панику, отрезать город от поставок продовольствия и обрушить его финансы. А вдруг это все-таки не чума? Что, если врачи ошибаются или специально запугивают всех эпидемией, чтобы нажиться за счет сограждан? Вдруг мор минует?

В 1599 году, когда на всем севере Испании бушевала чума, медики Бургоса и Вальядолида, не желая признавать очевидное, ставили уклончивые диагнозы: «Это не совсем чума», «Речь идет о третичной и двойной лихорадке, дифтерии, горячке, колотье в боку, катаре, подагре и подобных болезнях… У некоторых больных есть бубоны, но они легко излечиваются». Увы, многие бубоны не затянулись, и Бургос с Вальядолидом были опустошены. Эпидемия почти всегда «иностранка». Она приходит из чужих земель, а может, даже засылается оттуда. В Лотарингии в 1627 году чуму называли «венгерской», а в 1636 году — «шведской»; в Тулузе в 1630-м — «миланской».

Святой Макарий Гентский причащает во время чумы. Якоб Ван Ост Младший. 1673 годMusée du Louvre

Мор был вдвойне разрушителен: он пожирал не только клетки организма, но и клетки общества. Когда коллективные молебны и крестные ходы не могли умилостивить гневающегося Бога, религиозное усердие сменялось разобщением. Ведь незнакомец, который молится рядом с тобой, рискует стать твоим невольным убийцей. Свидетели эпидемии во Флоренции (1348), Брауншвейге (1509), Лондоне (1664–1665), Марселе (1720), словно под копирку, описывали, как родители бросают заболевших детей, дети бегут от родителей, мужья предают жен, а жены забывают о мужьях. Во время миланской чумы 1630 года некоторые горожане выходили на улицу, вооружившись пистолетом, чтобы никто не рискнул к ним приблизиться. Чума сметала привычный уклад жизни и городской порядок. Почти всегда во время мора ходили слухи о том, что чумные инспекторы грабят дома, а могильщики, чтобы не возвращаться дважды в один и тот же дом, кидают в свои повозки и закапывают еще живых.

«…Бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата, и нередко жена мужа; более того и невероятнее: отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто то были не их дети. По этой причине мужчинам и женщинам, которые заболевали, а их количества не исчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосердия друзей (таковых было немного) или корыстолюбия слуг, привлеченных большим, не по мере, жалованьем; да и тех становилось не много, и были то мужчины и женщины грубого нрава, не привычные к такого рода уходу, ничего другого не умевшие делать, как подавать больным, что требовалось, да присмотреть, когда они кончались; отбывая такую службу, они часто вместе с заработком теряли и жизнь».

Джованни Боккаччо. «Декамерон»

В одних городах священники и врачи, чье предназначение — утешать отчаявшихся и ухаживать за неизлечимыми, бросали церкви и госпитали. В других — оставались, чтобы исполнить свой долг, и умирали вместе с больными и паствой. В Перпиньяне в 1348 году умерло шестеро докторов из восьми, во Флоренции — 78 монахов-кордельеров из 150. В Милане во время эпидемии 1575 года архиепископ Карло Борромео остался в городе и по лазаретам утешал больных. Точно так же спустя 55 лет поступил и его племянник Федерико, тоже ставший архиепископом. Но было и много церковных иерархов, которые бежали от чумы, оставив своих прихожан.

Близость смерти нередко вела к психологическим крайностям: апатия безысходности сменялась безудержным весельем, а траур — разгулом. Раз конец на пороге, нужно успеть насладиться жизнью. Моралисты бичевали современников, предающихся азартным играм и разврату посреди зрелища смерти. А в Париже в 1401 году герцоги Бургундский и Бурбонский создали «двор любви» (cour amoureuse). Это был своего рода клуб или куртуазное сообщество, предназначенное для совместных пиров и литературных упражнений во славу дам. Его цель состояла в том, чтобы в «тяжкое время чумного мора» «проводить время с изяществом и обрести новую радость в жизни».

Укрывшиеся от флорентийской чумы в церкви Санта-Мария-Новелла. Миниатюра Таддео Кривелли к «Декамерону» Джованни Боккаччо. 1467 годBodleian Lipary, Oxford

Для земных радостей можно было подобрать и научное обоснование. Многие медики XVI–XVII веков утверждали, что апатия и страх многократно усиливают риск заражения, и потому прописывали как лекарство умеренные увеселения, музыку и приятное чтение. Порой городские власти в разгар эпидемии даже организовывали народные празднества, чтобы не дать безысходности взять верх над надеждой. Когда чумной мор затухал, многие города охватывала свадебная горячка: люди, потерявшие семьи, спешили пережениться, чтобы забыть об ужасе смерти. По некоторым данным, в Кельне вскоре после чумы 1451 года, унесшей более 20 тысяч человек, было заключено 4 тысячи браков.

«Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных… они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается, — вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так по мере сил приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там есть нечто им по вкусу и в удовольствие».

Джованни Боккаччо. «Декамерон»

Лондон: от чумы до пожара

Великая чума 1665 годаWikimedia Commons

Как большой европейский город прошел через мор, хорошо видно на примере Лондона. Зимой 1664–1665 годов там началась эпидемия чумы, которую потом назовут Великой. Первые больные появились в нищих портовых кварталах и приходе Сент-Джайлс. Сейчас неподалеку стоит Британский музей, а тогда это был дальний пригород. Однако время было холодное, и болезнь на первых порах почти дремала. Лишь когда потеплело, чума разошлась в полную силу, и все надежды на то, что опасность пройдет стороной, рассеялись как дым.

Чума — регулярная гостья Лондона. На памяти каждого поколения, жившего в XVII веке, была одна или несколько вспышек. В 1603 году она унесла 30 000 человек, в 1625-м — 35 000, в 1636-м — еще 10 000. Однако Великая чума 1664–1666 годов перекрыла их все — на ее счету 70–100 тысяч лондонцев, то есть около 20 % горожан.

В Англию мор обычно приходил с континента через порты, а потом распространялся вдоль торговых путей и по рекам. Инфицированные крысы или блохи, прятавшиеся среди товаров или в складках одежды, перебирались вглубь острова на кораблях или в тюках, сложенных на купеческие повозки.

Современники Великой чумы были убеждены, что ее занесли из Голландии. Оттуда она не уходила уже много лет: в середине 1660-х Лейден и Амстердам потеряли десятки тысяч жителей. Кто-то утверждал, что голландцы, с которыми Англия тогда воевала, специально заслали болезнь на остров.

Когда в 1664 году чума вновь посетила Лондон, власти стали вводить первые меры, призванные затормозить ее распространение. Специальные инспекторы обходили кварталы в поисках заболевших. Пораженные чумой дома было велено заколачивать, чтобы изолировать заразных и не дать мору расползтись по всему городу. Однако число жертв стремительно увеличивалось. В начале 1665 года король Карл II и его двор решили уехать из Лондона и перебрались в Оксфорд. Вместе с ними город покинули многие состоятельные горожане: купцы, юристы, профессора, священники, врачи, аптекари. Стал бежать и простой люд. Одни переезжали в далекие поместья, другие — к родным. Кто-то просто бежал в никуда, лишь бы подальше от зачумленного города. Однако лорд-мэр сэр Джон Лоуренс и члены муниципалитета (aldermen) остались на своих местах.

Бежать или оставаться? Этот вопрос встал перед многими лондонцами, как и другими жертвами эпидемий в других городах и в другие эпохи. Еще в XIV веке Парижский университет советовал бежать от мора cito, longe, tarde — «быстро, далеко и надолго». Однако соседние деревни и городки не всегда горели желанием давать кров опасным беженцам. Часто против них выставляли заслоны, а отдельных путников встречали дубинами или ружейными выстрелами.

Портрет Сэмюэла Пипса. Джон Хейлз. 1666 годNational Portrait Gallery

Потерять все, но спастись самому? Бежать немедленно или еще подождать: вдруг эпидемия пойдет на спад? Среди тех, кто решил остаться, был чиновник Морского ведомства Сэмюэл Пипс, оставивший знаменитый дневник , и шорник Генри Фо — дядя писателя Даниэля Дефо, будущего автора «Робинзона Крузо». В 1722 году Дефо выпустил документальный роман «Дневник чумного года». Его текст был стилизован под дневник одного лондонца по имени H. F. (Henri Foe?), который пережил эпидемию 1664–1666 годов. Возможно, Дефо опирался на рассказы дяди (также не исключено, что тот, как и Пипс, вел во время чумы дневник).

«Теперь я стал серьезнее обдумывать собственное положение и как мне лучше поступить, а именно: оставаться в Лондоне или запереть дом и спасаться бегством, подобно многим моим соседям.

Я должен был сообразоваться с двумя важными обстоятельствами: с одной стороны, надлежало продолжать вести свое дело и торговлю, довольно значительные, — ведь в них вложено было все мое состояние; с другой стороны, следовало подумать о спасении собственной жизни перед лицом великого бедствия, которое, как я понимал, очевидно, надвигалось на весь город и, как бы ни были велики мои страхи и страхи моих соседей, могло оказаться ужаснее всех возможных ожиданий.

И однажды утром, когда я в очередной раз размышлял обо всем этом, мне вдруг пришла в голову совершенно ясная мысль: если то, что случается с нами, происходит лишь по воле Божией, значит, и все мои неурядицы неспроста; и мне стоит обдумать, не является ли это указанием свыше и не показывает ли совершенно ясно, что Небу угодно, чтобы я никуда не уезжал. И вслед за тем я тут же понял, что, ежели Богу действительно угодно, чтобы я остался, то в Его воле уберечь меня среди свирепствующих вокруг опасностей и смерти…»

Даниэль Дефо. «Дневник чумного года»

Титульный лист первого издания «Дневника чумного города» Даниэля Дефо. Лондон, 1722 годWikimedia Commons

Летом 1665 года эпидемия достигла пика. Газеты публиковали еженедельные сводки о количестве умерших — Bills of Mortality. И цифры росли с пугающей скоростью: одна тысяча, затем две, к сентябрю — семь тысяч в неделю. Кладбища при церквях оказались переполнены, и жертв мора наскоро сбрасывали в общие рвы.

Пытаясь остановить эпидемию, лорд-мэр отдал приказ об уничтожении собак и кошек, которые, как считалось, могли разносить заразу. Однако эффект этой меры был ровно противоположным задуманному, ведь кошки уничтожали крыс, на которых путешествовали зараженные блохи.

Если, как полагали, зараза переносится по воздуху, нужно обезопасить себя с помощью острых запахов и благовоний. На перекрестках улиц было велено разводить костры. Богатые лондонцы жгли серу, ладан, хмель. Бедняки — старые башмаки. Власти рекомендовали, а кое-где даже предписывали курить табак.

Однако главной и единственной эффективной мерой все же была изоляция заболевших или самоизоляция тех, кто еще здоров. Потому с древности во время эпидемий города закрывали, а на пути чужаков выставляли заслоны. В 1377 году в порту Рагуза (сейчас Дубровник) на Адриатическом море были введены меры, призванные защитить город от чумы. Все корабли, прибывавшие из зараженных или потенциально заразных мест, должны были тридцать дней выжидать, прежде чем их команде разрешали сойти на берег. Этот период изоляции назвали trentina (от итальянского слова trenta — «тридцать»).

Для тех, кто прибывал в город по суше, этот период составлял сорок (quaranta) дней. Отсюда пошло слово «карантин». В дальнейшем такие меры распространились и на другие порты. В 1423 году на островке рядом с самой Венецией создали специальную карантинную станцию. Там расположился госпиталь-изолятор для подозрительных приезжих и больных чумой. Поскольку на острове издавна располагалась церковь Святой Марии Назаретской, а одним из небесных защитников зачумленных считали святого Лазаря, это место стало известно как Lazzaretto. Отсюда знакомое нам слово «лазарет».

Внутри городов изолировали отдельные дома, улицы или кварталы. В Лондоне дома, где были зачумленные, запирали и заколачивали снаружи. Чтобы больные не убежали и не множили заразу, у дверей выставляли дозорных. Однако жители регулярно пытались их обмануть и выбраться из вынужденного заточения.

На улицах Лондона во время Великой чумы. 1665 годWellcome Collection

«Сегодня с грустью обнаружил в Друри-Лейн два или три дома с красным крестом на дверях и надписью: „Боже, сжалься над нами“, что явилось для меня зрелищем весьма печальным, ибо прежде я ничего подобного, если мне не изменяет память, не видывал. Тут же стал принюхиваться к себе и вынужден был купить табаку, каковой принялся нюхать и жевать, покуда дурное предчувствие не исчезло».

Сэмюэл Пипс. «Дневник»

«Вышел ненадолго пройтись — по чести сказать, чтобы пощеголять в новом своем камзоле, и на обратном пути заметил, что дверь дома несчастного доктора Бернетта заколочена. До меня дошел слух, будто он завоевал расположение соседей, ибо сам обнаружил у себя болезнь и заперся по собственной воле, совершив тем самым прекрасный поступок».

Сэмюэл Пипс. «Дневник»

11 июня 1665 года

«Сегодня заканчивается этот печальный месяц — печальный, ибо чума распространилась уже почти по всему королевству. Каждый день приносит все более грустные новости. В Сити на этой неделе умерло 7496 человек, из них от чумы — 6102. Боюсь, однако, что истинное число погибших на этой неделе приближается к 10 000 — отчасти из-за бедняков, которые умирают в таком количестве, что подсчитать число покойников невозможно, а отчасти из-за квакеров и прочих, не желающих, чтобы по ним звонил колокол».

Сэмюэл Пипс. «Дневник»

31 августа 1665 года

Великая чума в Лондоне. Роберт Поллард. 1665 годWellcome Collection

Отчаяние заставляло людей хвататься за любую соломинку. Лондонцы принялись скупать амулеты против чумной заразы. Повсюду множились чудо-доктора, обещавшие действеннейшие средства, способные предохранить от смертельной болезни и излечить уже заболевших: «безупречные предохранительные пилюли против чумы», «наилучшее укрепляющее средство против нездорового воздуха», «несравненная микстура против чумы, никогда не применявшаяся ранее», «единственно действенная лечебная вода», «королевское противоядие от любых заболеваний».

«Встал и надел цветной шелковый камзол — прекрасная вещь, а также новый завитой парик. Купил его уже довольно давно, но не осмеливался надеть, ибо, когда его покупал, в Вестминстере свирепствовала чума. Любопытно, какова будет мода на парики, когда чума кончится, ведь сейчас никто их не покупает из страха заразиться: ходят слухи, будто для изготовления париков использовали волосы покойников, умерших от чумы».

Сэмюэл Пипс. «Дневник»

3 сентября 1665 года

«Боже, как пустынны и унылы улицы, как много повсюду несчастных больных — все в струпьях; сколько печальных историй услышал я по пути, только и разговоров: этот умер, этот болен, столько-то покойников здесь, столько-то там. Говорят, в Вестминстере не осталось ни одного врача и всего один аптекарь — умерли все. Есть, однако, надежда, что на этой неделе болезнь пойдет на убыль. Дай-то Бог».

Сэмюэл Пипс. «Дневник»

16 октября 1665 года

В конце осени 1665 года эпидемия пошла на спад. В феврале 1666-го в Лондон вернулся король Карл II. Однако город вскоре ждал еще один удар. За Великой чумой пришел Великий пожар. 2 сентября в пекарне Томаса Фарринера на Паддинг-Лейн вспыхнул огонь, который быстро распространился и пожрал лондонский Сити: больше 13 тысяч домов, 87 церквей и собор Святого Павла. После пожара город реконструировали, увеличив ширину улиц, чтобы во время следующего мора заразе было труднее распространиться.

Великий лондонский пожар. Неизвестный художник. 1675 годMuseum of London

«Я с лордом Брукнером и миссис Уильямс в карете, запряженной четверкой лошадей, — в Лондон, в дом моего господина в Ковент-Гардене. Боже, какой фурор произвела въезжающая в город карета! Привратники низко кланяются, со всех сторон сбегаются нищие. Какое счастье видеть, что на улицах вновь полно народу, что начинают открываться лавки, хотя во многих местах, в семи или восьми, все еще заколочено, и все же город ожил по сравнению с тем, каким он был…»

Сэмюэл Пипс. «Дневник»

5 января 1666 года

По известной формуле, которую приписывают Наполеону, каждый французский солдат носит в ранце маршальский жезл. Но в том же ранце часто прятались опасные микроорганизмы, которые вместе с армиями и их обозами преодолевали колоссальные расстояния. Вплоть до Второй мировой самыми массовыми убийцами во время вооруженных конфликтов были не стрелы, пули и ядра, а микробы. За войной по пятам следовали ее вечные спутники — голод и мор. Дороги заполняли толпы солдат, беженцев и торговцев, которые разносили болезни, как почтальон — письма. В 1627–1628 годах, во время кампании по усмирению протестантов, восьмитысячная королевская армия пересекла Францию от Ла-Рошели на побережье Атлантического океана до Монфера, недалеко от современных границ Швейцарии и Италии. Вместе с ней по стране разошлись чумные бациллы. За несколько лет, по оценке, которую приводит французский историк Эммануэль Ле Руа Ладюри, страна лишилась более миллиона подданных.

Эпидемии пользуются дорогами, мостами, кораблями, поездами и самолетами, которые мы создаем, чтобы ускорить коммуникации между городами, регионами, странами или континентами. Хорошим примером служит другая смертоносная инфекция — холера.

Она давно была распространена в Индии. Хотя в XVI веке португальцы создали там свои колонии, до Европы болезнь долго не добиралась. Лишь в первой половине XIX века эпидемии вспыхивают в России, Франции, Англии и даже в Америке. Вероятно, дело было в скорости и интенсивности коммуникаций. Вспышки холеры быстро затухают через несколько недель, если у бактерии заканчиваются новые жертвы. Старинные суда шли очень медленно, и инфекция была не способна пережить морское странствие. Более быстрые корабли, построенные в XIX веке, а в дальнейшем изобретение пароходов и открытие Суэцкого канала, связавшего Индийский океан со Средиземным морем, позволили ей путешествовать с полным комфортом. За прогресс приходится расплачиваться.

Источник