Клещи — временные кровососущие эктопаразиты

Все клещи этой группы, нападающие на человека, характеризуются выраженными адаптациями к эктопаразитизму: ротовой аппарат их предназначен для прокалывания кожи и всасывания крови, пищеварительная система и покровы тела сильно растяжимы, что позволяет им питаться редко, иногда даже только один раз в жизни. Строгой специфичности хозяев у этой группы нет. Они легко могут переходить к питанию кровью разных видов животных и человека. Выделяемая в ранку слюна клещей обладает местным раздражающим и общетоксическим действием.

Массовые нападения клещей могут быть причиной не только поражений кожи — клещевых дерматитов, но и тяжелых лихорадочных состояний и нервных расстройств. Особенную опасность представляет, однако, не столько собственно питание кровью, сколько способность быть переносчиками возбудителей природно-очаговых протозойных, бактериальных, вирусных болезней, а также заболеваний, вызываемых риккетсиями.

Рассмотрим семейства Иксодовые Ixodidae и Аргазовые Argasidae.

Иксодовые клещи довольно крупные — от нескольких миллиметров до 2 см в зависимости от степени насыщения. На переднем конце тела ротовой аппарат сильно выступает вперед. Основным компонентом хоботка является гипостом — длинный уплощенный вырост, несущий направленные кзади острые зубцы. Хелицеры имеют вид колющих стилетов, зазубренных с латеральных сторон. С их помощью в коже хозяина образуется резаная ранка, и в нее вводится гипостом.

Первая порция слюны, вводимая в ранку при укусе, обладает способностью застывать вокруг хоботка. В результате разведенные в стороны хелицеры и гипостом прочно заякориваются. Так достигается надежное прикрепление клеща к хозяину, позволяющее ему питаться на протяжении от нескольких часов до 15—20 дней. Средняя кишка имеет многочисленные выросты, заполняющиеся кровью при питании. Здесь кровь может сохраняться до нескольких лет (рис. 21.1). Вся спинная сторона самца покрыта нерастяжимым хитиновым щитком, у самки такой щиток занимает не более половины поверхности тела, поэтому покровы самки значительно более растяжимы и она может выпить гораздо больше крови. После питания самки откладывают от 1500 до 20 000 яиц в лесную подстилку, трещины почвы, в норы грызунов. Личинки имеют три пары ходильных ног. Они питаются кровью ящериц и мелких грызунов.

Следующая стадия жизненного цикла — нимфа.

Она значительно крупнее личинок, имеет три пары ног и питается на зайцах, белках, крысах. После линьки нимфа превращается в половозрелую стадию.

Взрослый клещ сосет кровь крупных домашних и диких копытных, лис, собак и человека. В связи с тем что для каждого периода при переходе к следующей стадии цикла развития клещам необходимо питаться один раз, большинство иксодовых клещей меняет трех хозяев. Такой цикл развития называют треххозяинным. Многие иксодовые клещи пассивно подстерегают своих хозяев, однако они локализуются в таких местах, где встреча с прокормителем наиболее вероятна: обычно они располагаются на высоте до 1 м на концах веточек и листьев кустарников вблизи троп, по которым передвигаются животные. Некоторые виды совершают активные поисковые движения.

Иксодовые клещи переносят возбудителей опасных заболеваний. Среди этих заболеваний наиболее известен клещевой весенне-летний энцефалит. Вирусы размножаются в организме клеща и накапливаются в слюнных железах и яичниках. При кровососании происходит транс-миссивная передача вирусов хозяину-прокормителю, а при откладке яиц — трансовариалъная передача следующему поколению клещей. Наибольшее значение как переносчики и резервуары возбудителей имеют следующие виды иксодовых клещей.

Рис. 21.1. Адаптации иксодовых клещей к кровососанию:

1 — хелицеры, 2 — педипальпы, 3 — слюнные железы, 4 — слепые выросты кишечника

Таежный клеш, Ixodes persulcatus. Размеры самца 2,5 мм, самки — до 4 мм. Распространен в таежной зоне Евразии от Дальнего Востока до горных районов Центральной Европы. Живет до 3 лет. Этот вид клещей особенно опасен, так как они наиболее часто нападают на человека.

Собачий клещ Ixodes ricinus (рис. 21.2). Встречается часто в смешанных, лиственных лесах и кустарниковых зарослях большей части Евразии. От таежного клеща отличается некоторыми деталями строения и более длительным циклом развития — до 7 лет.

Пастбищный клещ Dermacentor sp. (рис. 21.2). Чаще встречается на лугах, пастбищах, в лесостепной зоне и в горных лесах. От клещей рода Ixodes отличается более коротким ротовым аппаратом, беловатым эмалевым рисунком на поверхности спинного щитка и фестончатым, а не гладким задним краем тела.

Клещи рода Hyalomma (рис. 21.2) — крупные иксодовые клещи (более 5 мм). Обитают в степной зоне и в горах субтропических районов Южной Европы. Характерной чертой строения являются очень толстые и длинные ноги.

Широкая распространенность иксодовых клещей в различных климатических зонах и биотопах от лесотундры и тайги до сухих субтропиков привела к расселению вируса таежного энцефалита по огромному ареалу. Расселение вируса и его адаптация к разным видам переносчиков и огромному количеству разных видов природных резервуарных хозяев от землероек и рябчиков до оленей и коз способствовали возникновению его разнообразных штаммов, отличающихся по степени вирулентности. Наиболее тяжелое течение энцефалита со смертельным исходом более чем в 30% случаев и с серьезными необратимыми поражениями центральной нервной системы в виде параличей характерно при заражении дальневосточными штаммами возбудителя. Южно-европейские и восточноевропейские штаммы обладают значительно меньшей вирулентностью, и заболевание протекает либо вообще бессимптомно, либо в виде гриппа. При этом оно часто не диагностируется.

Рис. 21.2. Иксодовые клещи.

А — собачий; Б — таежный; В — пастбищный; Г — хиаломма

Из домашних животных таежным энцефалитом чаще всего заражаются козы в связи с особенностями их поведения на пастбищах: они предпочитают питаться листьями и ветвями кустарников, при этом чаще, чем коровы, продираются через заросли и используют в лесах малозаметные тропы диких животных. В таких условиях резко повышается возможность их укуса клещами. Кроме того, вместе с ветвями козы проглатывают сидящих на них клещей, поедают они также и клещей, присосавшихся к коже. Сами козы болеют энцефалитом в легкой форме, но вирус энцефалита выделяется ими с молоком. Употребляя такое молоко, способен заражаться и человек.

Способ заражения через козье молоко был впервые описан в Юго-Восточной Словакии в 1951 г., когда всего за несколько дней в небольшом городке Рожнява заболело энцефалитом 1660 человек. Все они покупали в магазине коровье молоко, в которое была подмешана порция молока от четырех коз из пригородной деревни. Вирусологические исследования показали, что и коровье молоко может быть заражено вирусом, но козье молоко содержит вирусы в более высокой концентрации и эпидемиологически гораздо опаснее.

Рис. 21.3. Поселковый клещ

Аргазовые клещи отличаются от иксодовых тем, что их ротовой аппарат располагается на вентральной стороне тела и совершенно не выступает вперед. Щитка на спинной стороне тела нет. Вместо него покровы снабжены многочисленными хитиновыми бугорками и бляшками и очень сильно растяжимы. По краю тела со всех сторон проходит широкий рант. Продолжительность жизни более 20 лет. Распространены в странах с теплым или жарким климатом. Часто встречаются в Закавказье и Средней Азии, причем не только в естественных биотопах, но и в антропогенных ландшафтах и даже в хозяйственных постройках и жилищах человека.

В течение жизни питаются многократно и каждый раз на новом хозяине. В соответствии с этим самки в отличие от иксодовых клещей могут откладывать яйца несколько раз в жизни.

Эволюция аргазовых клещей как кровососущих членистоногих связана с адаптацией к ним спирохет р. Borrelia, вызывающих у хозяев-прокормителей клещевые спирохетозы. Наибольшее значение из них имеет клещевой возвратный тиф.

Спирохеты размножаются в кишечнике клеща и затем проникают во все внутренние органы, в том числе и в яичники, и передаются следующим поколениям клещей трансовариально. Циркуляция спирохет в очагах осуществляется с участием грызунов, собак и кошек. Домашний скот (коровы, лошади, овцы, верблюды) не участвует в передаче возбудителя, но, привлекая к себе клещей для питания, способствует возникновению популяций с высокой плотностью переносчиков, что и повышает вероятность заражения человека. Попадание спирохет в организм человека происходит не только через хоботок при укусе, но и непосредственно через кожу из экскрементов и продуктов выделения клещей.

Имеется несколько клинических вариантов клещевого возвратного тифа. Это зависит от вида возбудителя, причем разные виды спирохет передаются специфическими переносчиками — разными видами аргазовых клещей.

Среднеазиатский возвратный тиф вызывает спирохета Borrelia sogdiana, ее переносчиком является поселковый клещ Omithodorus papillipes (рис. 21.3). Болезнь характеризуется периодическими лихорадочными приступами и воспалительными явлениями в дыхательной системе, а также поражениями центральной нервной системы. Обычно заболевание заканчивается выздоровлением через 2,5—4 мес. с момента заражения.

Более опасен восточноафриканский клещевой возвратный тиф, сопровождающийся менингитами и параличами.

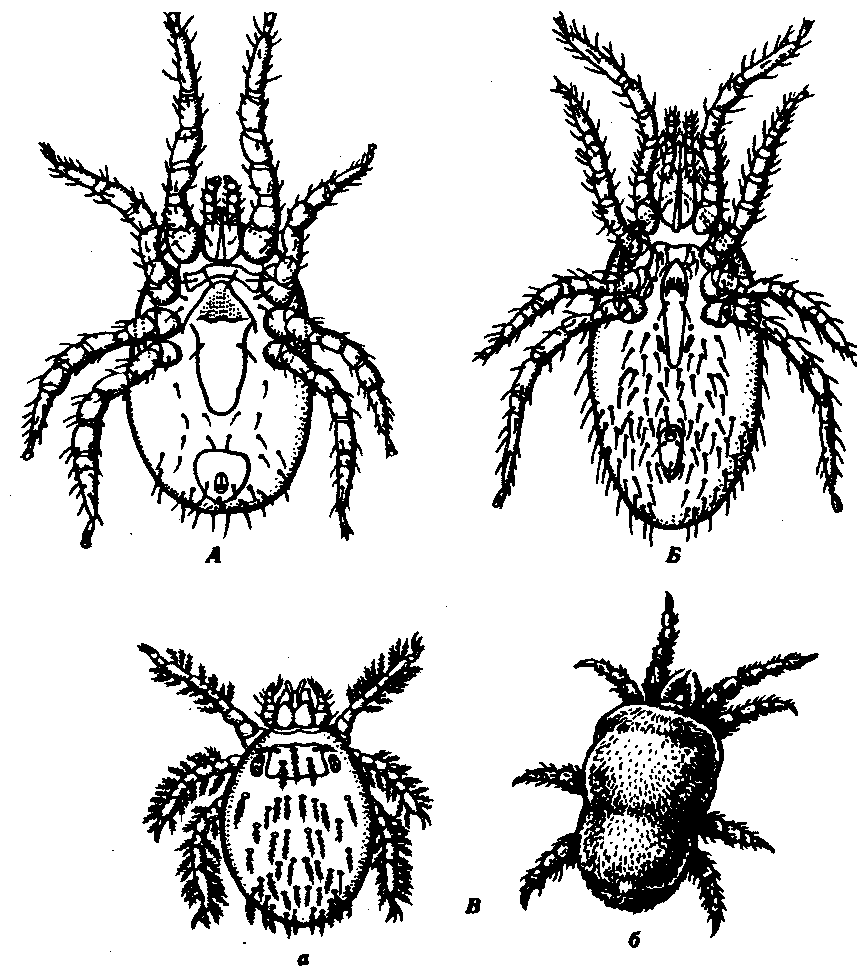

Надсемейство Гамазовые клещи Gamasoidea — очень мелкие клещи, размером от 0,2 до 2,5 мм. Ведут хищнический или эктопаразитический образ жизни. Некоторые виды даже приспособились к эндопаразитиз-му. Все тело покрыто длинными щетинками. Ноги длинные и очень хорошо развиты. Хелицеры у паразитических видов превращены в колющие стилеты. Множественные укусы паразитических гамазовых клещей вызывают у человека местные поражения кожи — дерматиты. Ряд клещей этой группы имеют значение как переносчики возбудителей некоторых вирусных, риккетсиозных и бактериальных заболеваний. Наиболее известны среди них крысиный сыпной тиф, вирус которого передается клещом Omithonyssus bacoti, риккетсиоз Q — лихорадка, передающаяся куриным клещом Dermanyssus gallinae (рис. 21.4 А, Б), а также туляремия, в переносе которой участвуют гамазовые клещи, паразитирующие на водяных крысах.

Семейство Краснотелковые клещи Trombiculidae включает ряд видов, имеющих медицинское значение. Характерным для этих видов является личиночный паразитизм: половозрелые стадии цикла развития протекают в почве, личинки же — временные кровососущие эктопаразиты человека и животных. Большинство из них имеет ярко-красные бархатистые покровы (рис. 21. 4, В). Укусы личинок вызывают образование волдырей и сильный зуд. Массовое нападение личинок на человека наблюдается во второй половине лета, во время полевых работ. При этом проявления дерматита могут быть очень сильными. Это состояние называют осенней эритемой. В результате расчесывания волдырей возможно внесение в кожу бактерий, осложняющих течение болезни.

Некоторые краснотелки Дальневосточного региона распространяют тяжелый трансмиссивный риккетсиоз — японскую речную лихорадку, или цуцугамуши. Природным резервуаром этого заболевания являются дикие грызуны.

Рис. 21.4. Гамазовые и Краснотелковые клещи.

А — Dermanyssus gallinae; Б — Omithonyssus bacoti; В — Leptotrombidium sp.:

a — личинка, б — половозрелая особь

Борьба с кровососущими клещами — одно из ведущих звеньев в системе противоэпидемиологических мероприятий. Уничтожение паразитических клещей в природе затруднено по экологическим соображениям. Наиболее рациональными являются методы биологической борьбы, не вредящие в целом биогеоценозам, но позволяющие избирательно уничтожать определенный вид паразита, заменяя его другим, не имеющим медицинского значения. Такие методы в отношении клещей находятся в состоянии разработки. Один из путей борьбы — использование животных, паразитирующих на клещах и их яйцах, вызывающих их гибель или снижающих жизнеспособность. При работе в местностях, эпидемиологически неблагоприятных по клещевому энцефалиту и геморрагическим лихорадкам, рационально использовать защитные костюмы с пропиткой их репеллентами. В отношении аргазовых и гамазовых клещей, обитающих в хозяйственных постройках, на скотных дворах или в птичниках, возможно применение химических акарицидных препаратов.

Источник

Насекомые — временные кровососущие паразиты

Насекомые этой экологической группы отличаются высокой подвижностью. Они посещают прокормителя только для питания, а остальное время проводят в естественной природной среде или в жилище и хозяйственных постройках человека. Временные кровососущие паразиты питаются многократно, часто на разных хозяевах, хотя и отдают предпочтение определенным видам теплокровных животных. Это облегчает циркуляцию возбудителей трансмиссивных заболеваний между животными разных видов и человеком, поэтому большинство заболеваний этой группы являются природно-очаговыми зоонозными болезнями. Исключение составляет только малярия.

Большинство переносчиков этой группы по отношению к переносимым возбудителям строго специфичны. Это объясняется особенностями их физиологии и морфологии, к которым на протяжении длительной эволюции у паразитов возникают специфические адаптации. Так, например, возбудители онхоцеркоза, которые могут переноситься комарами родов Culex и Anopheles, не инвазируют комаров р. Aedes. Это связано с особенностями пищеварения последнего вида, у которого кровь сразу после питания свертывается и микрофилярии не могут мигрировать из кишечника в полость тела. В полости тела комаров родов Culex и Anopheles микрофилярии развиваются после свободной миграции из кишечника, кровь в полости которого долгое время не свертывается. Интересно, что при добавлении антикоагулянтов к крови, которой питается комар р. Aedes, личинки филярий у него нормально развиваются.

Слюна кровососущих насекомых обладает антикоагулянтными свойствами, вызывает зуд и местное раздражение кожи. У некоторых людей возможны тяжелые аллергические реакции на их укусы.

К временным кровососущим паразитам относят представителей отрядов Блохи Siphonaptera, Полужесткокрылые Hemiptera и двукрылые Diptera.

Из перечисленных отрядов самыми специализированными паразитами является отряд Блохи, все представители которого ведут паразитический образ жизни. Среди полужесткокрылых и двукрылых абсолютное большинство видов — свободноживущие формы.

Отряд Блохи. Это мелкие насекомые длиной от 1 до 5 мм. Паразитирование блох облегчается сплющенностью тела с боков, наличием на поверхности его большого количества щетинок, направленных остриями назад, и колюще-сосущим ротовым аппаратом. Задние конечности удлинены и служат для передвижения прыжками. Признаками дегенерации являются рудиментарные глаза и отсутствие крыльев. Развитие блох идет с полным метаморфозом.

Рис. 21.11. Блохи. А—человеческая; Б—крысиная; В—желудок блохи суслика, блокированный бактериями чумы

Наиболее известны человеческая блоха Pulex imtans и крысиная блоха Xenopsylla cheopis (рис. 21.11, А, Б). Оба вида предпочитают питаться кровью соответственно человека и крыс, но легко переходят также на другие виды животных. Крысиная блоха живет в норах крыс, а человеческая — в трещинах пола, за плинтусами и обоями. Здесь самки откладывают яйца, из которых развиваются червеобразные личинки, питающиеся разлагающимися органическими веществами, в том числе фекалиями взрослых блох. Через 3—4 недели они окукливаются и превращаются в половозрелых насекомых.

Человека блохи посещают ночью. Укусы их болезненны и вызывают сильный зуд. Но основное значение блох в том, что они являются переносчиками бактерий — возбудителей чумы. Бактерии чумы, попав в желудок блохи, размножаются там настолько интенсивно, что полностью закрывают его просвет. Это состояние называют чумным блоком (рис. 21.11, В). Если блоха начинает питаться на здоровом животном или человеке, она, проколов кожу, в первую очередь отрыгивает в ранку бактериальный комочек, благодаря чему в кровь поступает сразу огромное количество возбудителей.

Природным резервуаром чумы являются грызуны — крысы, суслики, сурки и др. Эти животные болеют целым рядом других инфекционных заболеваний: туляремией, крысиным сыпным тифом и т. д. Поэтому блохи известны как переносчики возбудителей и этих природно-очаговых заболеваний. Интересно, что кроме трансмиссивного способа заражения указанными болезнями существуют и другие пути: при контакте с зараженными животными, при питье воды из открытых водоемов и т. п., но при укусе блохой заражение является наиболее вероятным, а клиническая картина — наиболее тяжелой.

Борьба с блохами — содержание жилых помещений и хозяйственных построек в чистоте, применение инсектицидов и различных средств борьбы с грызунами. Дают эффект и меры индивидуальной защиты, например репелленты, которыми пропитывают одежду и постельное белье.

Отряд Полужесткокрылые, или Клопы. Характерной особенностью клопов является строение крыльев и ротового аппарата. Передние крылья в проксимальной части сильно хитинизированы, а в дисталь-ной — прозрачны. Колюще-сосущий ротовой аппарат образует два канала. Один из них служит для всасывания жидкой пищи, второй — для выведения секрета слюнных желез. Развитие с неполным метаморфозом. Медицинское значение имеют клопы из родов Cimex, Triatoma и некоторых близких им.

Постельный клоп Cimex lectularius

наиболее адаптированный к паразитическому образу жизни вид. Тело его сплюснуто в дорсовент-ральном направлении и покрыто сильно растяжимым хитиновым покровом. Крылья полностью редуцированы. На человека клопы нападают ночью, а день проводят в укрытиях — в мебели, за обоями. Здесь же и размножаются. Способны голодать по нескольку месяцев. Известно, что в организме клопов могут длительно сохранять жизнеспособность возбудители многих трансмиссивных заболеваний: рик-кетсии сыпного тифа и спирохеты возвратного, висцерального лейшманиоза и чумы. Тем не менее доказательств роли клопов в переносе этих инфекционных болезней нет. Это связано, вероятно, с тем, что клопы р. Cimex никогда не испражняются во время кровосо-сания.

На человека кроме постельного клопа часто нападают и другие клопы этого рода, паразитирующие на летучих мышах и птицах.

Рис. 21.12. Паразитические клопы. А — постельный; Б — поцелуйный

Несомненно больший интерес представляют южноамериканские поцелуйные клопы из родов Triatoma, Panstrongylus и др. (рис. 21.12). Это крупные, до 4 см длиной, яркоокрашенные насекомые, ведущие ночной образ жизни. Днем они скрываются в различных убежищах. Являются специфическими переносчиками возбудителя южноамериканского трипаносомоза, или болезни Чагаса — Trypanosoma сrиzi. Заражению человека способствует легкость перехода клопов этой группы от одного хозяина к другому и такая особенность биологии, как обязательная дефекация сразу после укуса, при которой обеспечивается попадание инвазионной формы трипаносом в кровь через кожу, поврежденную хоботком клопа.

Борьба с клопами сводится к улучшению жилищно-бытовых условий, к поддержанию чистоты и обработке стен, мебели и других поверхностей контактными ядами длительного действия (хлорофос, метафос и др.).

Отрад Двукрылые. У представителей этого отряда пара крыльев, ротовые аппараты их имеют форму хоботка, предназначенного для высасывания жидкой пищи из растительных или животных тканей либо для слизывания ее с поверхности. Развитие с полным метаморфозом. Наибольшее значение представители этого отряда имеют как временные кровососущие паразиты и переносчики возбудителей трансмиссивных заболеваний. Массовые виды этого отряда, размножаясь в летний период в тундре и тайге в огромном количестве, делают жизнь человека почти невыносимой. Разные виды кровососущих двукрылых объединяются общим понятием гнус. Самцы большинства кровососущих двукрылых питаются соками растений, а самки — преимущественно или исключительно кровью животных и человека. В большинстве случаев откладка яиц самками наступает только после кровососания.

Комары (сем. Culicidae). Имеют тонкое стройное тело, длинные ноги и небольшую головку с ротовым аппаратом в виде длинного хоботка. Распространены повсеместно. Они сохраняют в организме и обладают способностью передавать животным и человеку возбудителей более 50 вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний. После оплодотворения самки активно ищут хозяина-прокормителя и способны обнаруживать его на расстоянии до 3 км с помощью обоняния, а затем и зрения. Больных с высокой температурой комары кусают более охотно.

Слабое локальное освещение в вечерние и предутренние часы стимулирует двигательную активность комаров и поиск ими хозяев. В связи с этим комары в темное время суток часто влетают в освещенные окна и двери жилых и хозяйственных построек. В дневные часы суток при высокой температуре и низкой влажности воздуха комары обычно находятся в укрытиях и не питаются. Указанные особенности поведения комаров отражаются на адаптациях к паразитизму возбудителей заболеваний, передающихся комарами: при большинстве заболеваний этой группы у больных повышается температура в вечерние и ночные часы суток, в это же время в крови обнаруживается максимальная концентрация инвазионных для комаров стадий возбудителей.

Комары откладывают яйца в воду или на влажную почву около воды. Личинки и куколки ведут водный образ жизни, а дышат атмосферным воздухом с помощью трахей. Личинки питаются взвешенными в воде мельчайшими органическими частичками. Наиболее известны комары из родов Culex и Aedes (немалярийные комары) — переносчики возбудителей японского энцефалита, сибирской язвы, желтой лихорадки, а также Anopheles (малярийные комары) — специфические переносчики малярийного плазмодия. Доказано, что восприимчивость комаров к заражению возбудителями малярии определяется генотипически и наследуется моногенно. Малярийные и немалярийные комары легко отличаются друг от друга на всех стадиях их жизненного цикла (рис. 21.13).

Яйца малярийных комаров р. Anopheles располагаются на поверхности воды поодиночке, и каждое снабжено двумя воздушными поплавками. Личинки их плавают в горизонтальном положении под поверхностью воды, а на предпоследнем членике имеют пару дыхательных отверстий. Куколки по форме напоминают запятые, находятся, как и личинки, под водной поверхностью и дышат кислородом воздуха через дыхательные рожки, имеющие форму широких воронок. Взрослые малярийные комары, сидя на предметах, располагаются под углом к их поверхности головкой книзу. Находящиеся по обе стороны от хоботка нижнечелюстные щупики равны ему по длине либо немного короче.

Рис. 21.13. Комары на разных стадиях жизненного цикла.

А — Anopheles sp.; Б— Culex sp.:

I — яйца, II — личинки. III — куколки, IV — имаго; 1—воздушные попалвки, 2—плотикиз яиц,3—дыхательные отверстия, 4—дыхательный сифон, 5—воронкообразные дыхательныерожки, 6—цилиндрические дыхательные рожки, 7 — нижнечелюстные щупики

Немалярийные комары pp.Culex и Aedes откладывают яйца, слипающиеся группами в небольшие плотики серо-стального цвета. Личинки располагаются под поверхностью воды под углом к ней и имеют на предпоследнем членике длинный дыхательный сифон. Дыхательные рожки куколок имеют форму тонких цилиндрических трубочек, а нижнечелюстные щупики взрослых комаров коротки и достигают не более трети длины хоботка. Тело немалярийные комары держат параллельно поверхности, на которой сидят.

Борьба с комарами наиболее результативна в отношении водных стадий жизненного цикла — личинок и куколок. Применяются мелиоративные методы — засыпка канав и карьеров со стоячей водой. Возможна обработка ядохимикатами отдельных водоемов с большой концентрацией личинок и куколок, а также мест массовых скоплений половозрелых стадий комаров в дневное время суток (сараи, скотные дворы). Наиболее эффективными являются биологические меры борьбы в сочетании с гидромелиоративными, проводящимися в соответствии с государственными антималярийными программами. Так, в Западном Закавказье удалось быстро снизить численность комаров и заболеваемость населения малярией за счет мелиорации и разведения рыб — гамбузий, питающихся преимущественно личинками двукрылых. Для индивидуальной защиты применяют репелленты и механические средства: марлевые пологи, сетки и т. д.

Москиты (сем. Phlebotomidae). Более мелкие насекомые длиной 1,5—3,5 мм, имеющие короткий хоботок, сильно выступающий в виде горбика грудной отдел тела и обильное опущение тела и крыльев мелкими щетинками (рис. 21.14, А).

Москиты встречаются в тропических и субтропических зонах на всех континентах. Они известны как переносчики разных видов лейшманий, вирусов лихорадки паппатачи и возбудителей ряда других трансмиссивных заболеваний. Вирус лихорадки паппатачи передается в поколениях инвазированных москитов трансовариально. Москиты не способны к больших перелетам, поэтому природные очаги заболеваний, вызываемых перечисленными паразитами, обычно имеют небольшие размеры.

Яйца москиты откладывают в норы грызунов и другие затененные места с большим количеством органического вещества и высокой влажностью. Личинки развиваются около 2 мес, а затем окукливаются. Половозрелые стадии появляются через 10—12 сут.

Рис. 21.14. Мелкие кровососущие двукрылые.

А — москит; Б — мошка; В — мокрец

Борьба с москитами должна вестись комплексно и быть направленной на уничтожение природных очагов лейшманиозов и других трансмиссивных заболеваний: это уничтожение грызунов и мест выплода москитов, обработка инсектицидами поверхностей в хозяйственных постройках и жилищах. Эффективны также индивидуальные средства защиты от укусов.

Мошки (сем. Simuliidae). Мелкие кровососущие насекомые длиной 2—6 мм. Ротовой аппарат короткий и очень мощный, предназначен для прокалывания кожи и слизывания крови. Крылья прозрачны, без пятен, конечности короткие и толстые (рис. 21.14, Б). Распространены повсеместно, но особую опасность представляют в Африке и тропической Америке, где являются переносчиками возбудителей онхоцеркоза. Интересно, что мошки кусают человека и животных преимущественно в бедра и боковые поверхности туловища. Именно в этих областях скапливаются микрофилярии онхоцерков, что значительно увеличивает вероятность их передачи.

В большом количестве мошки встречаются поблизости от ручьев и речек с быстрым течением, чистой и прохладной водой. На дне таких водоемов самки откладывают яйца, из которых выходят личинки, ведущие прикрепленный и малоподвижный образ жизни. Через 2—3 недели формируется куколка, и еще через 1 неделю из ее оболочки выходят взрослые мошки. Развитие их идет синхронно, и огромное количество мошек на больших территориях появляются одновременно.

Одним из наиболее экологически чистых методов борьбы с мошками является механическая очистка зон особенно быстрого течения рек и ручьев, где на дне и лежащих предметах скапливаются личинки мошек. При этом они отрываются от места прикрепления и уносятся течением. Многие из них при этом гибнут или поедаются различными хищниками. В редких случаях в очагах онхоцеркоза при высокой концентрации личинок мошек на небольших площадях возможно применение инсектицидов.

Мокрецы (сем. Ceratopogonidae). Самые мелкие из кровососущих двукрылых. Их размеры от 1 до 4 мм. Большинство видов имеют пятнистые крылья, длинные многочленистые усики и колюще-сосущий хоботок (рис. 21.14, В). Обитают повсеместно, но так же, как мошки, в тропиках являются переносчиками возбудителей некоторых филяриатозов.

Размножаются мокрецы в небольших стоячих водоемах или во влажной почве. Развитие от яйца до имагинальной стадии продолжается около 1 мес. На человека нападают преимущественно при высокой влажности воздуха или во время дождя. Против мокрецов наиболее эффективны индивидуальные средства защиты.

Слепни (сем. Tabanidae) — наиболее крупные кровососущие двукрылые, до 30 мм длиной. Общим видом напоминают крупных мух. Ротовой аппарат сочетает в себе черты колюще-сосущего и лижущего.

Рис. 21.15. Крупные кровососущие двукрылые. А — слепень Tabanus sp.;

Б — слепень Chrysophthalmus sp.; В — муха осенняя жигалка

Все тело слепней покрыто тонкими щетинками (рис. 21.15, А, Б). Распространены повсеместно. В северных широтах являются переносчиками бактерий — возбудителей сибирской язвы и туляремии, а в тропиках и филярий — возбудителей лоаоза. Американские слепни кусают человека и животных преимущественно в голову, где располагаются микрофилярии. Слепни — теплолюбивые и светолюбивые насекомые. Они активны в жаркие дневные часы на севере только летом, а в тропиках — в любом сезоне. На человека нападают обычно около воды.

Яйца самки слепней откладывают на околоводных растениях. Личинки развиваются во влажном иле около уреза воды и ведут хищнический образ жизни. Цикл развития в среднем продолжается около 1 года.

Против укусов слепней эффективны средства индивидуальной защиты.

Настоящие мухи (сем. Muscidae). Насчитывают несколько кровососущих видов. Интерес представляют осенняя жигалка и мухи це-це.

Осенняя жигалка Stomoxys calcitrans — муха средних размеров серого цвета со сверлящим хоботком (рис. 21.15, В). Кровью питаются как самцы, так и самки. Личинки развиваются в навозе. В умеренных широтах массовая активность мух наблюдается в конце лета и начале осени, а в тропиках — круглый год. Держится обычно около животноводческих комплексов, активно нападает и на животных, и на человека. Является механическим переносчиком возбудителей туляремии и сибирской язвы.

Для борьбы с массовым выплодом жигалок необходимо гигиеническое содержание домашних животных, а предохранение от укусов достигается индивидуальными средствами защиты.

Мухи це-це р. Glossina широко распространены в экваториальной Африке. Довольно крупные мухи длиной до 13,5 мм. Ротовой аппарат сходен с хоботком осенней жигалки (рис. 21.15, В). Самки живородящи, рождают периодически по одной личинке, которая сразу окукливается, углубляясь в почву. Через 3 недели появляется имагинальная форма. Размножение происходит в тени деревьев и кустов на берегах водоемов. Несколько близких видов мух це-це отличаются друг от друга особенностями окраски, а главное — биологии: одни виды поселяются преимущественно около жилищ человека и питаются в основном его кровью и кровью домашних животных. Другие — обитают в естественной природе (в саваннах и лесах), предпочитая питаться кровью крупных диких копытных, а человека кусают случайно.Все виды являются специфическими переносчиками возбудителя африканского трипаносомоза (см. разд. 19.3.2). Основной мерой борьбы является индивидуальная защита от укусов.

Источник