- Клещи: особенности и классификация

- Виды клещей и их классификация

- Представители паразитиформного надотряда

- Иксодовые клещи

- Гамазовые клещи

- Акариформные клещи

- Фотогалерея: представители надотряда

- Отличительные особенности акариформных клещей

- Клещи-сенокосцы

- Клещи-паразиты: интересные факты

- Виды паразитизма у клещей

- Однохозяйные, двухозяйные и треххозяйные клещи

- Интересные факты о клещах-паразитах

- Как они стали паразитами: гипотезы об эволюции паразитизма

- Приспособления к паразитическому образу жизни

- Болезни человека и животных, связанные с паразитизмом клещей

Клещи: особенности и классификация

Клещей едва ли можно назвать приятными на вид существами, да и вред они наносят огромный как людям, так и животным. Существует несколько отрядов этих паразитов, которые отличаются образом жизни и внешними признаками.

Виды клещей и их классификация

Широко распространённым является заблуждение, что клещи принадлежат к классу насекомых. По факту они относятся к паукообразным. Как и другие представители этого класса, они лишены крыльев и в среднем достигают своим размером от 0,1 до 0,5 мм, наибольшие клещи могут иметь длину 3 мм.

У взрослых особей 4 пары лапок, а у не достигших полового созревания — 3 пары конечностей. У большинства представителей этих членистоногих нет глаз, но сверхразвитый сенсорный аппарат позволяет им учуять жертву на расстоянии до 10 м.

Представители разных видов клещей имеют множество отличий друг от друга

В зависимости от строения туловища клещи могут быть твёрдыми и кожистыми. У особей первого типа голова расположена обособленно от остального тельца, а дышат они с помощью особых дыхалец. В это же время у представителей второй разновидности голова срослась с грудью, а вдыхают воздух они с помощью трахеи или кожи.

Выделяют 3 надотряда клещей:

- Паразитиформные.

- Акариформные.

- Клещи-сенокосцы.

Первые две группы включают в себя огромное количество представителей с разными вариациями внешнего вида и образа жизни, в то время как третий надотряд, наоборот, отличается малочисленностью и относительным однообразием. При этом, хотя все виды клещей имеют значительные различия между собой, все их отличительные признаки являются последствием адаптации к разным условиям жизни.

Представители паразитиформного надотряда

Особи паразитиформного надотряда клещей имеют свои особенности.

Туловище этих паразитов является цельным, а не поделённым на сегменты. Его может закрывать панцирь, голова обособлена от тельца. Такое паукообразное имеет 4 лапки. По большей части в эту группу входят клещи достаточно больших размеров, что позволяет заметить их без микроскопа.

Особь становится взрослой посредством прохождения нескольких линек, проходя попеременно несколько стадий, чаще всего от яйца до личинки, а от неё — к нимфе и взрослому паукообразному.

Как правило, паразитиформные клещи проходят 4 этапа развития: яйцо, личинка, нимфа, взрослая особь

Основная масса паразитиформных клещей относится к паразитам, за что надотряд и получил своё название. Для выживания этим членистоногим нужна кровь жертвы — человека или животного.

Этот надотряд паукообразных состоит из двух семейств: иксодовые и гамазовые.

Это интересно. Среди паразитиформных клещей выделяют семейство нутталиевых, которое по своим признакам имеет черты иксодовых и аргасовых клещей. Однако существует в нём всего один вид Nuttalliella namaqua, представители которого живут в Южной Африке и питаются кровью ящериц. Данная разновидность клеща — промежуточное звено между вымершими разновидностями этих членистоногих и существующими сейчас.

Иксодовые клещи

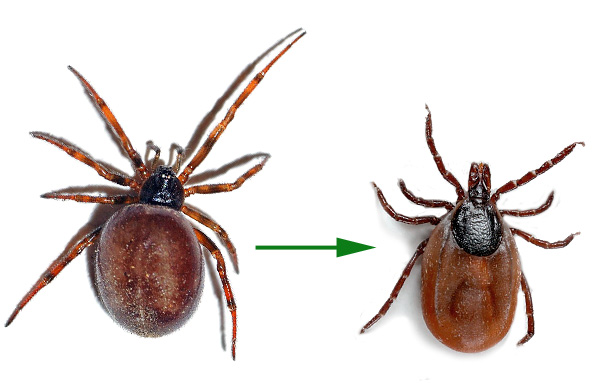

Клещи этого семейства, которых называют также пастбищными, являются внешними паразитами и питаются кровью людей и животных, выбирая хозяина лишь на время кормления. Эти членистоногие обладают наибольшим размером по сравнению с другими. Так, в сытом состоянии они могут достигать 2–3 см.

Тельце паразитов напоминает сплюснутый мешок, который раздувается во время насыщения. У такого клеща невозможно выделить отдельные сегменты. У нимф и взрослых особей насчитывается по 4 пары конечностей, а у личинок — всего 3. Хоботок иксодового клеща имеет особую форму, которая характеризуется наличием:

- твёрдой пластинки из хитина, которая позволяет закрепляться на животном или человеке;

- двух верхних челюстей, предназначенных для надрезания эпителия жертвы;

- сросшихся нижних челюстей (гипостом), которые покрыты зубцами, позволяющими закрепиться на хозяине.

После насыщения иксодовый клещ увеличивается в несколько раз

Все тело и лапки этого членистоногого покрыты волосками, которые не только позволяют зафиксироваться на жертве, но и являются органами осязания. Представители этого семейства переносят наиболее опасные заболевания: клещевой энцефалит, возвратный клещевой тиф, туляремию, эрлихиоз, боррелиоз и др. Среди иксодовых клещей широко распространены и опасны для людей такие виды:

- персидский;

- раковинный;

- кавказский;

- таёжный;

- собачий;

- чёрный и др.

Гамазовые клещи

Представители этого отряда ведут в основном паразитический образ жизни. Их жертвами обычно становятся беспозвоночные животные. Но некоторые их виды могут паразитировать на человеке и позвоночных животных. Туловище таких клещей характеризуется овальной формой, а размер их колеблется в пределах 1 мм. Хитиновый покров может иметь несколько оттенков: от бледно-жёлтого до ярко-оранжевого.

Форма ротового аппарата паразита зависит от способа питания того или иного представителя отряда. Так, выделяют грызущий, лижущий, лижуще-сосущий. На голове гамазового клеща расположено 3 глаза (1 в центре и 2 по бокам).

Нимфы и личинки гамазового клеща в еде не нуждаются, самец питается лишь накануне спаривания. Таким образом, постоянно пьют кровь жертвы лишь самки: от их сытости напрямую зависит количество отложенных яиц.

В основном гамазовые клещи питаются кровью кур, крыс и мышей, пресмыкающихся. А обитать они могут:

- в ушах крупных животных;

- в носу или под перьями у птиц;

- в жилище людей;

- в норах грызунов;

- в местах содержания домашних животных.

Особенно распространены куриные, крысиные и мышиные клещи, а также паразиты, питающиеся от рептилий. Гамазовые членистоногие опасны для человека тем, что могут переносить множество заболеваний, чаще всего от их укусов появляется особый вид дерматита — гамазоидоз.

Акариформные клещи

Отряд акариформных является наиболее многочисленным, поскольку включает в себя более 6 тысяч видов. Цифра эта весьма приблизительна, так как по факту их может быть ещё больше. В этом отряде имеется два подотряда:

- Sarcoptiformes — саркоптиформные клещи.

- Trombidiformes — тромбидиформные клещи.

К первой группе относятся:

- панцирные;

- пылевые;

- тироглифоидные клещи;

- перьевые;

- волосяные;

- чесоточные и др.

Чесоточный клещ — один из распространённых внутренних паразитов человека

Во втором подотряде выделяют:

- паутинных (садовых, цветочных, войлочных, зелёных);

- луговых;

- краснотелок;

- амбарных, или мучных;

- водяных клещей и др.

Взрослые клещи-краснотелки являются полезными, поскольку поедают яйца и личинки вредных насекомых

Отметим, что в надотряде саркоптиформных клещей достаточно много паразитов, которые досаждают людям и животным. А вот среди тромбидиформных членистоногих больше вредителей различных зелёных насаждений и продуктов питания.

Фотогалерея: представители надотряда

Отличительные особенности акариформных клещей

Хотя в этом надотряде встречается множество разнообразных форм, имеются у его представителей и общие черты.

Анаморфоз является такой особенностью организма клещей, которая заключается в способности менять строение тельца посредством образования новых частей. Процесс взросления особи сопровождается увеличением её размера посредством появления других сегментов. Причём происходит это без линьки (метаморфозы). Другие отряды клещей меняют свой внешний вид как раз при помощи нескольких переходов из одного этапа развития на другой.

В оболочку туловища акариформных клещей входит особое вещество актинохитин. О его присутствии можно узнать с помощью такого эксперимента. На тело клеща направляют свет, луч которого отражается одновременно в двух противоположных сторонах. В этот момент может показаться, что у вас двоится в глазах. Подобное явление можно сравнить с наблюдением тонкого месяца в ясную ночь во время сильного мороза. При этом кажется, что на небе целых два спутника, находящихся недалеко друг от друга.

Данный надотряд клещей по большей части включает в свой состав паразитов, которые едят выделения сальных и потовых желёз либо частицы кожи хозяина. То есть они относятся к очень маленьким паразитам, живущим на эпидермисе, под ним или в его слоях. Такой образ жизни и питания обычно вызывает у жертвы следующие заболевания:

Для обнаружения такого клеща требуется взять соскоб с заражённого участка кожи, капнуть на него краситель и изучить с помощью микроскопа окрашенных членистоногих.

Как это ни удивительно, почти 98% людей являются носителями клеща-демодекса, вызывающего заболевание демодекоз, суть которого заключается в сильном покраснении кожи и наличии множества прыщей

Некоторые виды акариформных клещей имеют вполне заметный размер — до 1 мм, который даёт возможность заметить их без микроскопа.

Клещи-сенокосцы

Клещи-сенокосцы — это наименьшее семейство клещей (научные названия: Opilioacarina, или Notostigmata), представители которого одними признаками напоминают особей собственной разновидности, а другими — обычных пауков-сенокосцев. Эти крошечные членистоногие достигают не более 2,75 мм в длину, тельце их имеет вытянутую форму.

Внешнее строение клеща-сенокосца сближает его с одноимённым пауком

На верхней части головогруди особи обычно расположено две пары глаз. Образ жизни таких клещей достаточно слабо изучен. Питаются они живыми микроскопическими членистоногими и их трупами, пыльцой растений, спорами грибов и др. Но особенности способа их охоты на других существ неизвестны.

Клещи-сенокосцы проходят те же стадии развития, что и представители паразитиформного надотряда: от яйца до взрослой особи с помощью линек. Встретить представителей этого семейства можно в субтропической и тропической зоне.

Семейство клещей охватывает невообразимо большое количество разных видов. Не все они представляют опасность для человека, но те, которые всё же паразитируют на нём и на животных, могут переносить очень опасные заболевания. Поэтому, заметив у себя на коже крошечного клеща, впившегося в кожу, лучше как можно скорее обратиться к врачу.

Источник

Клещи-паразиты: интересные факты

Мало какие паразиты могут посоревноваться с клещами по многообразию освоенных вариантов паразитизма. Именно в подклассе клещей можно встретить примеры едва ли не всех форм паразитизма, которые известны для членистоногих беспозвоночных вообще. Фактически, по клещам можно изучать паразитологию во многих классических её проявлениях.

И хотя может показаться, что в этом качестве клещи любопытны в первую очередь для ученого-натуралиста, но на самом деле и для человека, далекого от биологической науки, паразитический образ жизни клещей может быть интересен – по крайней мере, в самых оригинальных его проявлениях.

Да и многие факты из биологии этих животных примечательны сами по себе.

Виды паразитизма у клещей

Самые известные для обывателя клещи называются иксодовыми (в народе их часто называют лесными клещами) – они представляют собой лишь очень небольшую группу всего подкласса клещей.

Всего на сегодня известно более 54000 видов клещей. К семейству иксодовых, отдельные представители которого являются переносчиками клещевого энцефалита и болезни Лайма, относятся лишь примерно 670 видов — то есть чуть более 1%.

Форму паразитизма иксодовых клещей можно охарактеризовать, как облигатный периодический эктопаразитизм.

Эктопаразиты — это живые организмы, которые для питания на хозяине не проникают внутрь его организма. Как правило, им приходится повреждать наружные покровы тела хозяина, чтобы иметь возможность употреблять в пищу те или иные ткани (в случае с иксодовыми клещами — кровь), но постоянно в организме хозяина они не живут.

В отличие от эктопаразитов, эндопаразиты — это те существа, которые обитают внутри тела хозяина.

Иксодовые клещи под покровы тела человека или домашних животных полностью не проникают, то есть являются типичными эктопаразитами.

В то же время, среди клещей имеются и эндопаразиты. Например, чесоточный зудень — возбудитель чесотки, более известный как подкожный клещ — постоянно обитает в толще кожи, прокладывает здесь ходы и питается эпидермисом.

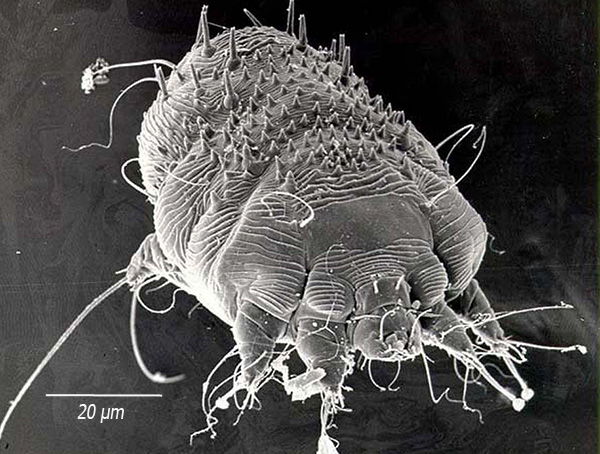

Ниже на фото показано, как выглядит подкожный клещ (Sarcoptes scabiei) под микроскопом:

А здесь – снимок, сделанный с помощью сканирующего электронного микроскопа:

Аналогично, угревая железница — очень мелкий представитель отряда тромбидиформных клещей, обитающий в волосяных фолликулах большинства людей на планете и питающийся кожным салом — также является примером эндопаразита. Его родственники по отряду, кстати, являются грозными паразитами культурных растений.

Фотография угревой железницы:

Известны также случаи паразитизма клещей в полостях тела. Например, сырный и мучной клещи при поедании человеком зараженных продуктов могут колонизировать пищеварительный тракт: существовать и даже размножаться здесь в условиях практически полного отсутствия кислорода, вызывая при этом тяжелые расстройства ЖКТ.

В научной среде среди специалистов имеются разногласия касательно того, при какой степени проникновения в организм рассматривать паразита как внутреннего, а при какой — в качестве внешнего. Так, имеются точки зрения, при которых угревую железницу относят к эктопаразитам, то есть к существам, живущим на поверхности тела хозяина. Данную точку зрения обосновывают тем, что эти клещи внедряются в покровы тела не очень глубоко и живут в приповерхностном слое кожи. Из-за таких разногласий даже разработали систему классификации клещей на накожных, вкожных, подкожных, перьевых и полостных. Железниц чаще всего относят именно к вкожным эндопаразитам.

Другой признак, по которому различают формы паразитизма — это время пребывания на поверхности или в полости тела хозяина. По нему клещей делят на постоянных и временных паразитов.

Большинство иксодовых клещей — типичные временные паразиты, большую часть своей жизни проводящие в верхнем слое почвы и на растениях. На поверхность тела хозяина они забираются только для питания, а после насыщения покидают его.

Противоположная форма — постоянные паразиты. К ним уже совершенно однозначно можно отнести подкожных клещей, железниц, ушных клещей рода Otodectes, весь жизненный цикл которых проходит на поверхности или внутри покровов тела хозяина. Если случается такое, что клещ оказывается вне тела хозяина, он сразу же приступает к поиску нового, без которого не способен выжить.

Наконец, паразитизм клещей может быть облигатным и факультативным.

Облигатные клещи-паразиты — это те, которые могут питаться только за счет животного-хозяина, иначе либо погибают, либо не могут размножаться. Других способов питания у них нет.

Факультативные паразиты — это живые организмы, которые могут совмещать разные способы добычи пищи. Среди клещей такие формы представлены, как правило, видами, которые могут совмещать хищнический и паразитический типы питания.

Таковы, например, многие водяные клещи, клещи из семейства Trombiculidae (краснотелки). У них взрослые особи могут нападать на мелких беспозвоночных и убивать их, высасывая содержимое тела. И те же особи при встрече с крупным животным, которого они не в состоянии убить, могут забираться на него, прокалывать покровы его тела и сосать кровь. То есть паразитизм не является для них единственным способом выживания, и многие из них вообще ни разу в течение жизни не паразитируют.

Примерно 48% паразитических клещей являются временными паразитами, 45% — постоянными, остальные — случайные (факультативные).

Также к факультативным паразитам относятся уже упомянутые мучной и сырный клещи, которые в норме на человека не нападают и не паразитируют на нём, но при случайном попадании в пищеварительный тракт обосновываются в нём и становятся паразитами.

Ниже на фото – сырный клещ (Acarus siro), способный вызывать кишечный акариаз:

Интересно, что многие виды клещей (их много, например, среди краснотелок) на стадии нимфы являются паразитами, а переходя во взрослое состояние, превращаются в хищников. В таких случаях, однако, нельзя говорить про факультативный паразитизм. Здесь речь идёт о разных способах питания на разных стадиях развития: если нимфы таких клещей являются облигатными паразитами, то имаго — облигатные хищники.

Самые известные клещи — иксодовые, аргасовые, подкожные — являются облигатными паразитами и не способны питаться ничем, кроме биологических материалов животных-хозяев.

Примечательно, что паразитических клещей меньше, чем хищных и тех, которые питаются различными органическими остатками. Например, известно целое семейство амбарных клещей, которые кормятся зерном и растительным мусором. В квартирах очень широко распространены пылевые клещи, питающиеся кусочками эпидермиса, осыпающимися с тела людей, и описаны тысячи видов микроскопически мелких представителей этого подкласса, обитающих в почве и потребляющих разлагающиеся остатки растений и животных.

То есть, несмотря на сложившийся у клещей «имидж» паразитов, далеко не все они ведут паразитический образ жизни.

Известно также огромное число видов клещей, являющихся паразитами растений – питающихся соками листьев и стеблей и вредящих сельскому хозяйству.

Любопытным является пример уже упомянутых выше железниц. Их способ взаимодействия с человеком не всегда является типичным паразитизмом, поскольку в большинстве случаев от их активности человек не страдает и вовсе не ощущает присутствия этих существ на коже или внутри её. При том, что железницы обнаруживаются практически у всех людей старше 70 лет и более чем у половины совершеннолетних людей во всем мире, случаи развития заболеваний кожи, вызванных этими клещами, встречаются нечасто.

Следовательно, от сосуществования с этими членистоногими чаще всего люди никак не страдают. При отсутствии такого антагонизма взаимодействие между хозяином и «гостем» называются не паразитизмом, а комменсализмом.

Тут стоит отметить, что у акарологов нет единого мнения о том, считать ли железниц паразитами, или комменсалами. Это еще один пример многообразия форм взаимодействия клещей со своими хозяевами.

Однохозяйные, двухозяйные и треххозяйные клещи

Важной в паразитологии является классификация клещей по количеству хозяев. В соответствии с ней, разные виды клещей разделяются в зависимости о того, какое минимальное количество животных-хозяев должна сменить одна особь конкретного вида, чтобы полностью реализовать свой репродуктивный цикл.

Например, всех паразитических клещей можно разделить по этому признаку на три типа:

- Однохозяйные клещи. У них полное развитие от личинки и до половозрелой особи происходит на одном и том же хозяине, без его смены. Личинка насасывается крови, линяет в нимфу, снова питается, линяет в имаго, спаривается с особью противоположного пола, снова сосет кровь, после чего самка покидает тело хозяина, чтобы отложить яйца в почве или в других местах. К таким видам относятся, например, бычий клещ и вид Hyalomma scupense — представители семейства иксодовых клещей;

- Двухозяйные клещи — те, у которых личинки и нимфы питаются на одном хозяине, после превращения в нимфу и очередного кровососания покидают его тело, превращаются в имаго, которое затем нападает на второго хозяина, насасывается крови для возможности оплодотворения, а затем открепляется, чтобы спариться и (для самок) отложить яйца. Такой цикл развития характерен для некоторых видов родов Hyalomma и Rhipicephalus;

- Треххозяйные клещи — виды, у которых особь на каждой стадии развития меняет хозяина. К этой группе принадлежит большинство представителей семейства иксодовых клещей. В частности, таежный и собачий клещи являются треххозяйными.

Во всех этих формах количество хозяев не идентично понятию видоспецифичности. То есть было бы ошибкой полагать, что все особи того или иного вида однохозяйного клеща могут развиваться, например, только на собаках, а особи двухозяйного вида личиночную стадию и стадию нимфы проводят, например, на крысах, а во взрослом виде нападают только на коров.

В действительности «хозяйность» означает лишь количество смен хозяев на протяжении жизни одного клеща. Особи одного и того же вида однохозяйных клещей могут развиваться на ежах, на грызунах, на зайцах, на собаках или на крупном рогатом скоте. Где будет расти конкретный паразит, зависит только от того, на какое конкретное животное-хозяина он сможет напасть.

Практически у всех видов клещей, сменяющих хозяев, отсутствует строгая видоспецифичность по отношению к своим «прокормителям». Даже названия клещей типа «собачий» или «бычий» не являются строгими указаниями на вид жертвы: многие особи собачьего клеща успешно развиваются на крупном рогатом скоте или на ежах, а бычий клещ благополучно может сосать кровь у людей, домашней птицы, крыс и тех же собак. Очень часто иксодовые клещи нападают даже на холоднокровных животных – черепах, лягушек, ящериц и змей.

Многие акарологи рассматривают (и используют) ежей в качестве своего рода «пылесосов» для клещей в дикой природе. Дело в том, что ежу тяжело ухаживать за поверхностью своей спины и вычищать здесь паразитов, и потому в конце весны у многих особей вся спина бывает буквально утыкана клещами разных возрастов и степени упитанности. Известны случаи, когда для сбора клещей в природных стациях специалисты специально ловили ежа, снимали с него паразитов, потом отпускали и просто ходили за ним, чтобы не потерять из виду, а раз в несколько часов брали его и снимали новых прицепившихся клещей. В жаргоне даже появилось выражение «ежечас», означающее число клещей, которое еж может собрать на себя за один час перемещения в траве.

Некоторая специфичность может быть связана с особенностями строения органов чувств и экологией конкретного вида клещей. Например, взрослый собачий клещ чаще всего подстерегает свою жертву, сидя на стеблях травы, и здесь он с большой вероятностью «поймает» именно крупное животное, нежели ежа или ящерицу. А нимфы таежного клеща, наоборот, в поисках жертвы чаще забираются в норы и полости под камнями, где с наибольшей вероятностью столкнутся с мышами, полевками или ящерицами.

У аргасовых клещей даже наблюдается омовампиризм — поведение, при котором голодная особь нападает на сытую, прокалывает покровы её тела и сосет из него кровь, которой ранее напитался собрат-жертва. Проще говоря, клещам безразлично, на кого нападать и чью кровь сосать, но эволюционные приспособления способствуют тому, что у каждого вида появляется определенная специализация.

В то же время, понятие «хозяйности» не актуально для клещей-эндопаразитов. Нельзя, например, говорить, что чесоточный клещ является однохозяйным, хотя с терминологической точки зрения это верно — все развитие одной особи проходит на одном и том же животном-хозяине. Про количество хозяев говорят только для временных паразитов, которые какую-то часть жизни обязательно проводят свободно, без контакта с телом хозяина.

Интересные факты о клещах-паразитах

Паразитический образ жизни в большой мере повлиял на особенности биологии клещей. Причем во многих случаях эти особенности стали настолько уникальными, что превратились в настоящие феномены.

Как и большинство других свободноживущих эктопаразитов, клещи могут подолгу голодать. Это необходимый залог их выживания, учитывая, что подстерегающий тип охоты на хозяина требует длительного ожидания. Так, обычные иксодовые клещи рода Hyalomma могут голодать до 10-12 месяцев, а взрослые особи некоторых других видов — до 2-3 лет.

Некоторые клещи, паразитирующие на птицах, живут в гнездовой подстилке в птичьих колониях и кормятся, когда птица садится на гнездо, а наиболее активно размножаются при появлении птенцов. Именно паразиты часто становятся причиной замора птенцов, буквально закусывая их насмерть.

Весь период, на который птицы отлетают на юг или (для антарктических видов) на север, эти клещи голодают и ожидают возвращения хозяев, причем такая голодовка по 8-9 месяцев в году является нормальной частью их жизненного цикла. Именно за счет таких приспособлений к жизненному циклу хозяев клещи смогли расселиться, в том числе, на скалистых арктических и антарктических островах, где практически отсутствуют другие членистоногие.

По 9-10 месяцев в году под слоем снега и льда нимфы и взрослые особи этих видов находятся в состоянии, близком к анабиозу – чтобы дождаться прихода весны, перебраться в гнездо и снова насытиться кровью.

Как и для любых других паразитов, для клещей свойственна высокая смертность. До половозрелого возраста доживает менее 1% особей, вылупившихся из яиц, причем огромное количество яиц уничтожается хищниками и суперпаразитами (например, некоторыми наездниками). Тем не менее, клещи сумели адаптироваться к этому, размножаясь в громадных количествах.

Также клещи отличаются высочайшей распространенностью и широтой спектра животных-хозяев. Они могут паразитировать (и паразитируют) практически на всех млекопитающих и птицах, на пресмыкающихся и земноводных, а водные клещи могут нападать на рыб. Даже наземные виды нормально переносят длительное погружение под воду и не гибнут в течение нескольких часов под водой, пока в это время сосут кровь жертвы. Это позволяет им паразитировать на животных, ведущих полуводный образ жизни.

Наконец, известны ядовитые клещи. Больше всего их среди аргасовых клещей, слюна которых настолько токсична, что может вызывать острую боль в месте укуса, анафилаксию и даже паралич мышц. В частности, птичьи клещи вида Ornithodorus coriaceus на юге США и в Мексике считаются более опасными, чем гремучие змеи, именно из-за болезненности их укусов.

Как они стали паразитами: гипотезы об эволюции паразитизма

Большинство теорий о развитии паразитизма у клещей являются гипотезами с той или иной степенью достоверности, однако некоторые из этих гипотез для разных видов имеют наибольшее количество подтверждений, и потому считаются основными.

В частности, паразитизм иксодовых клещей является, скорее всего, следствием хищничества их предков. Известно, что клещи — это представители класса паукообразных, и есть основания полагать, что именно древние пауки были предками современных клещей, а не наоборот.

Большинство пауков — хищники, питающиеся за счет того, что ловят добычу, вводят в полость её тела слюну с пищеварительными ферментами, а затем высасывают полученный «бульон», оставляя нетронутыми покровы.

Возможно, отдельные древние пауки и клещи нападали на своих жертв и начинали их пожирать раньше, чем жертва умирала. Примеры такой охоты известны и среди современных видов. Часть таких клещей могла перейти на нападение на более крупных жертв, которых не требовалось убивать. Для этого была необходима лишь способность сосать кровь или лимфу, не вызывая острой боли у хозяина, и постепенно она развилась эволюционным путем — выживали те особи, слюна которых вызывала наименьшее раздражение у хозяина, пока не появились паразиты, кусавшие вообще безболезненно. Они и стали первыми облигатными клещами-паразитами.

Ископаемые клещи известны ещё из девона, когда позвоночные животные даже не начали покорять сушу. Есть предположение, что уже достаточно обособленные морфологически виды сосали кровь у динозавров.

Дальнейшая эволюция происходила, скорее всего, в направлении укрепления связей между клещами и их хозяевами. Треххозяйные клещи, по всей видимости, являются наиболее древними и наименее специализированными, двухозяйные уже сделали первый шаг в сближении с хозяином. Вершиной этого пути стали клещи-эндопаразиты – зудни, железницы и им подобные, которые полностью «сроднились» со своими жертвами и получили, таким образом, постоянные пищу и «кров». Они, кстати, приспособились к питанию теми тканями, которые не являются критичными для выживания хозяина.

С большой вероятностью железницы являются более молодыми видами, чем зудни. Известно, что отношения «паразит-хозяин» постоянно эволюционируют в сторону снижения антагонизма. Это снижает смертность хозяев от активности паразитов и увеличивает шансы на выживание самих паразитов, зависящих от хозяина. Плюс в отсутствие беспокойства со стороны паразита хозяин не предпринимает никаких мер по борьбе с ним. На этот эволюционный уровень вышли именно железницы, от активности которых организм человека практически никак не страдает.

На сегодня не известно, как эволюционировали пылевые клещи — перешли ли они с питания эпидермисом непосредственно на человеке к питанию отслоившимся эпидермисом в комнатной пыли, или изначально питались всеми органическими остатками в жилье человека, а затем сузили рацион только до отслаивающихся остатков кожи. Для уточнения этого вопроса требуются дополнительные исследования анатомии и биологии этих членистоногих.

Приспособления к паразитическому образу жизни

Вместе с базовыми способностями и функциями у клещей развились многочисленные дополнительные приспособления, необходимые именно для паразитического образа жизни.

В первую очередь это относится к устройству ротового аппарата. Челюсти клещей превратились в высокоэффективный колющий инструмент, который после прокола кожи и стенок кровеносного сосуда распирается таким образом, что удерживает паразита на теле хозяина и не только не даёт ему случайно упасть, но и препятствует даже попыткам намеренного удаления с приложением значительного усилия. Проще говоря, за счет специальных зубцов клеща сложно оторвать от кожи.

К другим специфическим особенностям клещей, как паразитов, можно отнести следующие приспособления:

- Колоссальную растяжимость пищеварительного тракта и кутикулы. Взрослая самка может депонировать в себе в несколько раз больше крови, чем весит сама. При кровососании её размеры увеличиваются более чем в 10 раз, а тело превращается из почти плоского до кормления в практически круглое — после него. Такая способность позволяет максимально полно использовать возможность кормления на одном хозяине;

- Наличие антикоагулянтов крови и местных анестетиков в слюне. Первые предотвращают загущение крови и облегчают её всасывание, вторые делают укус незаметным для хозяина;

- Уже упомянутую способность к длительной голодовке;

- Огромную плодовитость. По количеству откладываемых яиц клещи являются рекордсменами среди кровососущих членистоногих. Самки крупных иксодовых клещей откладывают до 20000 яиц за свою жизнь, а самки мелких видов, обитающих в норах своих хозяев, откладывают около 1 тысячи яиц. Такая плодовитость гарантирует, что даже при низкой выживаемости часть потомства все-таки доживет до репродуктивного возраста и также примет участие в размножении;

- Адаптацию к биологии вида хозяина — фенологии размножения, образа жизни, особенностям анатомии.

В целом, влияние паразитического образа жизни на биологию клещей очень велико и способствует все большей специализации этих членистоногих.

Болезни человека и животных, связанные с паразитизмом клещей

Различные заболевания, связанные с нападением клещей на человека и животных, можно считать своеобразным побочным эффектом активности этих паразитов. Дело в том, что эволюционно тяжелые последствия от нападения паразита на хозяина снижают вероятность выживания обоих участников таких отношений, и потому ни для кого «не выгодны».

Тем не менее, такие болезни широко распространены и представляют опасность как для человека, так и для животных. Их называют акариазами, и наибольшее медицинское значение имеют следующие из них:

- Чесотка, развивающаяся при постоянном повреждении самкой чесоточного зудня слоя эпидермиса. Может приводить к тяжелым поражениям кожи и присоединенным заболеваниям;

- Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, смертельно опасно, до сих пор уносит сотни человеческих жизней ежегодно. Чревато инвалидностью даже при эффективном лечении;

- Болезнь Лайма (лаймовый боррелиоз) — смертельно опасная бактериальная болезнь, переносчик которой развивается в организме клеща и передается человеку при кровососании;

- Клещевой паралич – возникает из-за действия токсинов, содержащихся в слюне некоторых клещей, на скелетную мускулатуру организма человека. Смертность среди заболевших — 10-12%, болеют им в основном дети;

- Кишечный акариаз, вызываемый попаданием в кишечник сырных и некоторых других клещей и переходом их к существованию и даже размножению в анаэробных условиях с повреждением эпителиальной выстилки кишечного тракта;

- Различные дерматиты, называемые также акародерматитами;

- Алопеция у животных и потеря оперения у птиц. Обильное размножение некоторых аргасовых клещей в птичниках иногда становится причиной замора домашней птицы;

- Аллергические реакции (вплоть до анафилактического шока);

- Демодекоз, розацеа и купероз, вызываемые размножением железниц в очень больших количествах. Это приводит к воспалению волосяных фолликулов, покраснению кожи, расширению кровеносных сосудов, зуду.

Большинство этих болезней характерны как для людей, так и для животных. Например, огромное количество кожных и трихологических болезней крупного рогатого скота, кошек и собак, голубей, кур и кроликов вызываются именно паразитическими клещами.

Источник