- Тайное «Южное общество» декабристов: программный документ, цели и участники

- Предыстория

- «Южное общество»

- Программный документ

- П. Пестель: краткий биографический очерк

- Политическая деятельность Павла Пестеля

- «Южное общество»: участники

- Действия властей по разоблачению деятельности тайных обществ

- Подготовка к восстанию

- Последствия восстание декабристов для членов «Южного общества»

- Восстание Черниговского полка

- История Российской империи

- История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего (М. Сервантес)

- Конституции Н. Муравьева и П. Пестеля

- Конституция Никиты Муравьева

Тайное «Южное общество» декабристов: программный документ, цели и участники

История России XIX века невероятно богата различными событиями. Однако восстание декабристов на Сенатской площади занимает среди них совершенно особое место. Ведь если целью всех предыдущих удачных и неудачных попыток захвата власти в стране была замена одного самодержца другим, то на этот раз речь шла о смене общественного строя и переходе к республиканскому способу правления государством. Инициаторами Декабрьского восстания стали участники «Южного» и «Северного» тайных обществ, которыми руководили Н. Муравьев, С. Трубецкой и П. Пестель.

Предыстория

Рассказ о Восстании декабристов обычно принято начинать с основания Александром Муравьевым в Петербурге «Союза Спасения» — тайного общества, которое объявило своей целью освобождение крестьян и проведение кардинальных реформ в сфере управления государством. Эта организация просуществовала всего один год, а была распущена по причине различия взглядов участников на возможность цареубийства. Однако многие из его участников продолжили свою деятельность, теперь уже в составе «Союза Благоденствия». После того как заговорщикам стало известно о том, что власти собираются внедрить в ряды мятежников своих соглядатаев, вместо него были образованы «Северное» (в начале 1822 года) и «Южное» (в 1821 году) тайные общества. Первое из них действовало в Северной столице, а второе — в Киеве.

«Южное общество»

Несмотря на несколько провинциальный статус организации заговорщиков, действующих на Украине, ее члены были значительно более радикально настроены, чем «северяне». Прежде всего, это было связано с тем, что «Южное общество» состояло исключительно из офицеров, большинство из которых имело опыт участия в боях, и его члены стремились изменить политическое устройство страны путем цареубийства и военного переворота. Переломным моментом в его деятельности стал 1823 год. Именно тогда в Киеве состоялся съезд, принявший программный документ «Южного общества» под авторством Павла Пестеля, носящий название «Русская правда». Этот труд, наряду с проектом конституции Н. Муравьева, на который опирались члены «Северного общества», сыграл большую роль в формировании прогрессивных взглядов в среде русской аристократии XIX века, что, кстати, привело к отмене крепостного права.

Программный документ

«Русская правда» Пестеля была представлена им на суд членов «Южного общества» в 1823 году. Однако он начал работать над ней еще в 1819 году. Всего было написано 5 глав, касающихся земельного, сословного и национального вопросов. Пестель предлагал переименовать Нижний Новгород во Владимир и перенести туда столицу нового российского единого государства с республиканской формой правления. Кроме того, в «Русской правде» поднимался вопрос о незамедлительной отмене крепостного права. Программа «Южного общества» декабристов предусматривала также:

- равенство перед законом каждого гражданина;

- право избирать «Народное вече» для всех мужчин старше двадцатилетнего возраста;

- свободу слова, вероисповеданий, занятий, собраний, передвижения и печати;

- неприкосновенность жилища и личности;

- равенство перед правосудием.

Как уже было сказано, «Южное общество» было более радикальным, чем «Северное». Его главной целью было:

- ликвидация самодержавия, включая физическое уничтожение всех представителей царствующего дома Романовых;

- отмена крепостного права, однако без предоставления земли в собственность крестьян;

- введение конституции;

- уничтожение сословных различий;

- установление представительного правления.

П. Пестель: краткий биографический очерк

Так кто же стоял у руля «Южного общества» и создал один из самых значимых документов, касающихся обустройства России, на основе принципов эпохи просвещения? Этим человеком был Пестель Павел Иванович, который родился в 1793 году в Москве, в немецкой семье, где исповедовали лютеранство. В возрасте 12 лет мальчика отправили в Дрезден, где он учился в одном из закрытых учебных заведений. Дальнейшее образование Павел Пестель получил в Пажеском корпусе, а по его окончании молодого человека определили в Литовский полк. Военная карьера будущего заговорщика сложилась более чем удачно. В частности, Пестель проявил чудеса храбрости во время битвы при Бородино и в других сражения Отечественной войны 1812 года, был награжден множеством российских и союзнических наград.

Политическая деятельность Павла Пестеля

После победы над Наполеоном в среде русского офицерства возникли политические организации, ставившие перед собой цель улучшить положение крестьян и ограничить или вообще уничтожить самодержавие. Одним из таких военных был и Павел Пестель, который стал членом «Союза спасения», позже «Союза благоденствия» и, наконец, в 1821 году возглавил «Южное тайное общество». Главным просчетом, который допустил Пестель Павел Иванович, было его предложение о том, чтобы в случае победы восстания страной неограниченное время правило Временное правительство. Эта идея вызвала озабоченность у членов «Северного общества», так как среди мятежников было много тех, кто видел в его действиях и стремление стать диктатором, и наполеоновские амбиции. Именно поэтому «северяне» не спешили объединиться с «южанами», что в конечном итоге ослабляло их общий потенциал. Судя по сохранившимся документам, в течение 1824 года Пестель, считая себя непонятым со стороны соратников, переживал тяжелую депрессию и даже на некоторое время потерял интерес к деятельности «Южного общества».

«Южное общество»: участники

Кроме П. Пестеля, членами тайного общества, организованного среди офицеров воинских частей, дислоцированных на территории современной Украины, были несколько десятков известных военных того времени. В частности, среди руководителей «южан» особым авторитетом пользовались С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин, В. Давыдов и герой Отечественной войны 1812 года С. Волконский. Для управления организацией была избрана Директория, в которую, кроме Пестеля и Никиты Муравьева, вошел также генерал-интендант А. П. Юшневский.

Действия властей по разоблачению деятельности тайных обществ

В истории движения декабристов, как и в случае с любыми другими заговорщицкими обществами, не обошлось без предателей и провокаторов. В частности, самую фатальную ошибку сделал сам Пестель, который ввел в тайное «Южное общество» своего подчиненного — капитана Аркадия Майбороду. Последний не имел какого-либо образования, о чем свидетельствуют многочисленные грамматические ошибки, которые присутствуют в доносе, написанном им на Пестеля, и был нечист на руку. Осенью 1825 года Майборода совершил крупную растрату солдатских денег. Опасаясь последствий, он сообщил властям о готовившемся мятеже. Еще ранее донос на заговорщиков был сделан унтер-офицером Шервудом, которого даже вызывали к Александру Первому для дачи показаний и отправили к месту службы, в Третий Бугский полк, дабы тот мог продолжать докладывать о целях и намерениях мятежников.

Подготовка к восстанию

Еще осенью 1825-го, при встрече с генералом С. Волконским, Пестелем были определены цели «Южного общества» на ближайшие месяцы, главной из которых являлась подготовка восстания, назначенного на 1 января 1826 года. Дело в том, что в этот день руководимый им Вятский полк должен был выполнять функции караула при штаб-квартире 2-й армии в Тульчине. Заговорщиками был разработан маршрут марш-броска на Петербург, запасено необходимое продовольствие. Предполагалось, что они арестуют командующего и начальника штаба армии и двинутся на Санкт-Петербург, где их поддержат армейские подразделения, руководимые офицерами-членами «Северного общества».

Последствия восстание декабристов для членов «Южного общества»

Не многие знают, что Пестель Павел Иванович был арестован еще до событий на Сенатской площади, а конкретнее 13 декабря 1825 года, в результате доноса Майбороды. Позже было задержано и передано суду 37 членов «Южного общества», а также 61 член «Северного общества» и 26 человек, имеющих отношение к «Обществу Южных славян». Многие из них были приговорены к разным видам смертной казни, однако затем помилованы, за исключением пятерых: Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюмина, Каховского и Муравьева-Апостола.

Восстание Черниговского полка

После того как стало известно о событиях на Сенатской площади, а многие из руководителей «Южного общества» были арестованы, оставшиеся на свободе их соратники решили предпринять ответные меры. В частности 29 декабря офицеры Черниговского полка Кузьмин, Сухинов, Соловьев и Щепилло напали на своих полковых командиров и освободили Муравьева-Апостола, находившегося под замком в селе Трилесы. На следующий день восставшие захватили город Васильков и Мотовиловку, где огласили «Православный катехизис», в котором, апеллируя к религиозным чувствам солдат, пытались объяснить им, что утверждения о божественности царской власти — выдумка, и русский человек должен покоряться только воле Господа, а не самодержца.

Несколько дней спустя у села Устимовка состоялось столкновение между мятежниками и правительственными войсками. Причем С. Муравьев-Апостол запретил солдатам стрелять, надеясь, что так же поступят и командиры, оказавшиеся по другую сторону баррикад. В результате бойни сам он был ранен, его брат застрелился, а 6 офицеров и 895 солдат были арестованы. Таким образом, «Южное общество» прекратило свое существование, а его члены были либо уничтожены физически, либо разжалованы и сосланы на каторгу или в войска, ведущие боевые действия на Кавказе.

Несмотря на то что восстание декабристов не имело успеха, оно указало российским самодержцам на необходимость реформ, которые, однако, при реакционном правлении Николая Второго не были проведены. В то же время программа «Южного общества» и «Конституция» Муравьева дали толчок к разработке планов преобразования России революционными организациями, что, в принципе, и привело к революции 1917 года.

Источник

История Российской империи

История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего (М. Сервантес)

Конституции Н. Муравьева и П. Пестеля

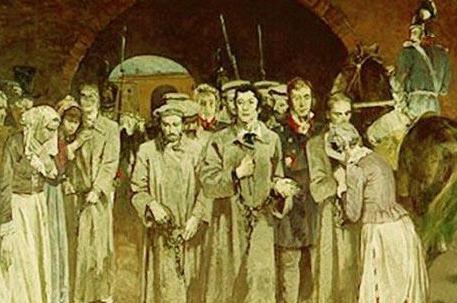

В. Псарев «Декабристы»

Восстание декабристов было первым политическим вооруженным выступлением против царизма, причем впервые это выступление имело политическую программу. О движении декабристов много писали и спорили. Пишут и спорят до сих пор, оценивая его с разных классовых и нравственных позиций.

Конституция Никиты Муравьева

Это программный документ Северного общества декабристов. Н. Муравьев работал над ней в течение 1821-1825 г.г. Знакомство с ней поможет лучше понять политические взгляды декабристов.

При составлении Конституции Никита Муравьев изучил и использовал опыт Западной Европы, творчески его переработав. Он глубоко изучил и проанализировал и современную ему политическую литературу и сам написал несколько работ исторического характера: анализ «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина, работ Суворова и других.

Рукописные тексты Конституции Муравьева и «Русской правды» Пестеля

Работая над Конституцией, Н. Муравьев постепенно отходил от республиканских воззрений и склонялся к идее конституционной монархии.

Вопрос о крепостном праве. Н. Муравьев объявлял освобождение крестьян, но земли помещиков оставлял за ними, т.е. крестьяне освобождались без земли. Однако в последнем варианте Конституции он под давлением других участников тайного общества ввел положение о незначительном наделении землей: крестьяне получали усадебные участки и еще по две десятины на двор в порядке общинного владения.

Имущественный ценз. Этот вопрос имел варианты, но окончательно автор Конституции остановился на общем цензе для избирателей – 500 рублей. Лица, не имевшие движимости или недвижимости на эту сумму, не могли участвовать в выборах, а избираемые на общественные должности должны были обладать еще более высоким имущественным цензом: лишь при выборах низшего представителя местного управления – волостного старшины – отсутствовало требование имущественного ценза; к этим выборам допускались «все граждане, без изъятия и различия». Для других выборных должностей ценз не только сохранялся, но и возрастал соответственно значимости должности, в некоторых случаях он доходил до 60 тысяч рублей серебром.

Избирательное право. По Конституции Н. Муравьева, его были лишены женщины. Избирательные права получали лица, достигшие 21 года. Через 20 лет после принятия Конституции предполагалось ввести требование грамотности: неграмотный лишался избирательных прав. Кочевники также не имели избирательного права.

Избирательное право крестьянина-общинника также было ограничено, т.к. он не являлся владельцем по Конституции Муравьева.

Крепостное право. Конституция Н. Муравьева отменяла крепостное право: «Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся земли русской, становится свободным».

Сословия также отменялись. «Все русские равны перед законом». «Разделение между благородными и простолюдинами не принимается, поскольку противно Вере, по которой все люди братья, все рождены благо по воле Божьей, все рождены для блага и все просто люди: ибо все слабы и несовершенны». Все названия сословных групп (дворяне, мещане, однодворцы и др.) отменялись и заменялись названием «гражданин» или «русский».

Право собственности. Конституция Н. Муравьева утверждала право собственности, но это право относилось только к собственности вещи, но не к человеку: человек не может быть собственностью другого, а «право собственности, заключающее в себе одни вещи, – священно и неприкосновенно».

Военные поселения. По Конституции Никиты Муравьева, они должны были быть ликвидированы: «Военные поселения немедленно уничтожаются». Военные поселяне должны были перейти на положение казенных крестьян, а земля передавалась в общинную крестьянскую собственность. Удельные земли (земли, на доход с которых содержались члены царствующего дома) передавались во владение крестьянам.

«Табель о рангах», разделявшая военных и гражданских служащих на 14 классов, отменялась.

Национальные вопросы. Н. Муравьев выступал своей Конституцией против засилья иностранцев: «Гражданские чины, заимствованные у немцев и ничем не отличающиеся между собою, отменяются сходственно с древними постановлениями народа русского». Понятие «русский» по Конституции не относилось непосредственно к национальности – оно означало гражданина Российского государства.

Патриотизм. «Каждый Русский обязан носить общественные повинности – повиноваться законам и властям отечества, быть всегда готовым к защите Родины и должен явиться к знаменам, когда востребует того закон».

Н.А. Бестужев «Портрет Н. Муравьева»

Конституционные свободы: свобода передвижений и занятий, свобода слова, печати и свобода вероисповеданий.

Судебная система. Отменялся сословный суд и вводился общий суд присяжных заседателей для всех граждан.

Законодательная, исполнительная и судебная власти по Конституции Никиты Муравьева были разделены.

Верховным органом законодательной власти по Конституции Никиты Муравьева должно было стать Народное вече. Оно состояло из двух палат: верхняя палата носила название Верховной думы, нижняя называлась Палатой народных представителей. Народное вече должно было собираться 1 раз в год. Дума, по проекту Муравьева, должна состоять из 42 членов: в нее выбирались по три гражданина от каждой державы, два гражданина от Московской области и один — от Донской области. Совместно с императором Дума участвовала в заключении мира, в назначении судей верховных судебных мест, главнокомандующих сухопутными и морскими силами, корпусных командиров, начальников эскадр и верховного блюстителя (генерал-прокурора). Каждые два года переизбиралась одна треть членов Верховной думы. Принятие закона могло быть отсрочено императором, но не могло быть им самовольно отвергнуто.

В державах также существовала двухпалатная система. Все должности в управлении государством были выборными. Судьи также были выборными.

Император — только «верховный чиновник российского правительства», законодательной власти император не имел. Это, конечно, было решительным отходом от неограниченной царской власти. Император, получая большое жалованье (8 млн. рублей в год), мог за свой счет содержать придворный штат. Зная из истории о дворцовых интригах, фаворитах и их влиянии на политику, Н. Муравьев считал необходимым придворных императора считать личной прислугой и лишить их избирательного права. Император командовал войсками, но не имел права ни начинать войны, ни заключать мира. Император не мог покидать территории империи, иначе он лишался императорского звания.

Российская федерация. Россию Никита Муравьев видел федеральным государством и, как Североамериканские Соединенные Штаты, она делилась на федеративные единицы, которые он называл державами.

Источник