- Жук точильщик или притворяшка

- Строение

- Вред для человека

- Как обнаружить вредителя?

- Как избавиться от жука-точильщика?

- Опасность для человека

- Притворяшка волосистый

- Волосистый притворяшка

- Ptinus villiger Reitt.

- Морфология

- Близкие виды

- Развитие

- Географическая распространенность

- Вредоносность

- Пестициды

- Меры борьбы

- Профилактичекие меры борьбы

- Истребительные меры борьбы в зерне, продукции и сырье

- Истребительные меры борьбы в складских и производственных помещениях:

- Притворяшка вор

- Вредитель

- Морфология

- Развитие

- Притворяшка-вор – ночной вредитель запасов

- ExactFarming – Блог компании: Основные вредители при хранении зерна

- Притворяшки (Ptinidae)

- Хрущаки

- Плоскотелки (Cucujidae)

- Кожееды (Dermestidae)

- Грибоеды (Mycetophagidae)

- Огневки (Pyralidae) и Моли

- Хлебные клещи (Acaridae)

- Вредители запасов зерна при хранении

- Вредители зерна и семян

- Вредители муки

- Амбарные клещи

- АКТЕЛЛИК

- Очистка складов

- Предзагрузочная дезинсекция складских помещений

- Обработка зерна на элеваторах

- Обработка зерна в закроме (принцип «сэндвича»)

- Насекомые как вредители зерна

- притворяшка-вор

Жук точильщик или притворяшка

Жук-точильщик или притворяшка относится к жукам отряда жесткокрылых класса насекомых. Этот жук наносит очень большой вред древесине и мебели, прогрызая в них туннели и превращая древесину в мелкий порошок. На его долю приходится 80% всех повреждений деревянных домостроений в Великобритании.

Строение

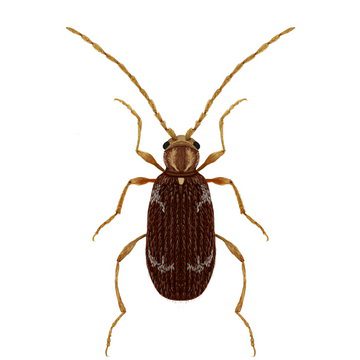

Взрослый жук достигает в длину 2,5 — 7,0 мм, шоколадно-коричневого цвета, однако имеются более светлые и темные особи, покрытые короткими золотыми волосками, но чтобы их рассмотреть необходима лупа. Голова не видна сверху, поскольку скрыта капюшоном с высоким горбом. Заднегрудь и первый стернит брюшка без углублений для вкладывания ног. Усики нитевидные.

Вред для человека

Спаривание жуков происходит в июле и августе. Самка откладывает белые яйца в количестве 20-60 шт. в трещины, щели или отверстия неокрашенной и неполированной древесины. Через неделю личинки вылупляются и сразу же начинают питаться, прогрызая ходы в древесине. Именно они представляют большую опасность и наносят огромный вред человеку.

Находясь в личиночной стадии, которая длится 3 — 4 года жуки успевают прогрызть почти всю толщину древесины, а вылупившиеся вредители догрызают остатки и выбираются наружу. Серо-белые с желтой головой личинки вырастают примерно в длину до 7,0 мм.

Как обнаружить вредителя?

Чтобы обнаружить вредителя необходимо проверить все деревянные изделия у себя в доме. Характерным признаком того, что завёлся точильщик являются небольшие круглые отверстия-ходы или червоточины в древесине. Если червоточин много, и они очень глубокие, то такую древесину необходимо сжечь, иначе через два три года от неё ничего не останется. В остальных случаях древесину обрабатывают специальными средствами.

Как избавиться от жука-точильщика?

Самый простой и безопасный для человека способ избавиться от жука — вазелиновое масло. Достаточно шприцем или пипеткой залить масло в отверстие и закупорить его парафином. Процедуру необходимо повторять 1 раз в две недели до полного уничтожения насекомого.

Опасность для человека

Самыми действенными способами уничтожения мебельных точильщиков являются дезинсекционные препараты. После применения средств насекомые, их личинки и яйца погибают в первые секунды, но для животных и человека такие яды также опасны и вернуться в помещение можно только через несколько часов после обработки.

Важно помнить.

Поддержание чистоты и не комфортных для жуков условий – залог отсутствия этих вредителей.

Источник

Притворяшка волосистый

Волосистый притворяшка

Ptinus villiger Reitt.

Hairy spider beetle

Жесткокрылые (Жуки) — Coleoptera

Волосистый притворяшка – жук небольшого размера, окраска темно-коричневая. Вредитель целого и поврежденного зерна.

Ранее этот вид ошибочно указывался как притворяшка-вор, от которого отличается тем, что надкрылья его покрыты волосками двух типов: короткими полуприлегающими и длинными торчащими, которые располагаются чередующими рядами. [5]

Нажмите на фотографию для увеличения

Морфология

Имаго. Длина тела жука 2,3-3,5 мм. [5]

Окраска тела от от темно-коричневой до смоляно-черной. [4]

Кроме описанных выше отличий у волосистого притворяшки на переднеспинке нет волосистых валиков. Он имеет четыре конусовиных пучка из волосков, расположенных на основании переднеспинки. [1]

Пучки расположены ближе к нижнему краю переднеспинки.

Форма надкрылий: у самок-яйцевидные, у самцов – с почти параллельными боками. [5]

Яйцо перламутровое, веретенообразное, до 0,6 мм длинной.

Личинка кремового цвета с коричневой головной капсулой. Длина личинки последнего возраста 4 мм. [8]

Близкие виды

Niptus hololeucus Fald.

Развитие

Зимуют куколки и личинки старших возрастов в колыбельках.

Имаго. Весной в конце апреля-мае появляются жуки, которые летят на светлые стены, окна, где спариваются, и самки мигрируют в темные места для яйцекладки. [5]

Самки откладывают до 40 яичек в просыпи муки и укромные места.

Личинка при благоприятных условиях развиваетя за 3 месяца. [8]

Зимовавшие личинки заканчивают развитие позднее, поэтому жуки ловятся в течение всего лета. [5]

Фенология развития (в сутках)

Географическая распространенность

Распространен в Канаде, США, завезен в Европу. В странах б. СССР почти повсеместно.

На территории России это самый широко распространенный вид из рода притворяшек. [4] [7]

Вредоносность

Обитает в складах, элеваторах, мелькомбинатах, комбикормовых и крупяных заводах, зернодробильных цехах пивзаводов и животноводческих ферм.

Вредит зерну колосовых культур и дробленым зернопродуктам в неотапливаемых помещениях. [5]

Пестициды

Для локализации вредителя в свободных помещениях, емкостях и в зерне

Новый мощный инсектоакарицид:

Меры борьбы

Профилактичекие меры борьбы

- Подготовка хранилищ перед приемкой и размещением зерна на хранение: зачистка и последующая дезинсекция путем влажной или аэрозольной обработки; комплексное обследование всех объектов на зараженность.

- Подготовка зерна: сушка зерна до состояния сухого или средней сухости, очистка от сорной примеси и битых зерен; максимальное снижение температуры зерна; опрыскивание зернаконтактнымиинсектицидами.

- Контроль за зараженностью насекомыми и клещами должен проводится постоянно. [6]

Истребительные меры борьбы в зерне, продукции и сырье

Физико-механические способы борьбы с вредителями хлебных запасов:

- Охлаждение зерна, продуктов его переработки, и пр.

- Нагревание зерна, продуктов его переработки, и пр.

- Очистка зерна, продуктов его переработки, и пр.

Охлаждение зерна и продукции а также нагревание зерна при установленных режимах приводит к гибели вредителей, а очистка обеспечивает снижение зараженности.

Химические способы борьбы

Для химического обеззараживания различных пищевых продуктов применяют следующие инсектициды и способы:

I. Препараты на основе фосфористого водорода (фосфина)

II. Инсектициды контактного действия

Зерно обрабатывают в процессе перемещения водными растворами препаратов или непосредственно концентратами эмульсий.

Истребительные меры борьбы в складских и производственных помещениях:

Одним из важных условий предотвращения заражения зерна и продукции вредителями на предприятиях является исправное состояние и содержание в чистоте складских и производственных помещений.

Химические способы борьбы

- Газовая дезинсекции (фумигация, газация)

- Влажное обеззараживание помещений (влажная дезинсекция)

- Аэрозольное обеззараживание помещений (аэрозольная дезинсекция)

- Сочетанное использование описанных выше способов. [2][3]

Источник

Притворяшка вор

Вредитель

| Сводные данные | |

| Благоприятная t ( о C) | 25-28 |

| Мин. t развития ( о C) | 10 |

| Плодовитость (шт) | 60-170 |

| Генераций в год | 3 |

| Яйцо (мм) | 0,57-0,71 |

| Личинка (мм) | 5-5,5 |

| Куколка (мм) | 3,5-4,9 |

| Имаго (мм) | 2,8-4,3 |

Морфология

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>крылья развиты, самцы летают.

Самка меньше размером: длина тела до 3,1 мм, окраска тела до буро-черного цвета; форма тела более шаровидная, чем у самца, Усики (или антенны, или сяжки) – пара подвижных членистых придатков головы насекомого, отходящих от лицевой поверхности, обычно между глаз.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>крыльев у самки не развита, поэтому она не летает.

Яйцо длиной 0,57-0,71 мм, овальное, белое с матовой поверхностью.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>склерит в форме подковы.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>брюшка два заостренных выроста.

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Полное |

| Полный цикл | 100-150 |

| Яйцо (эмбрион) | 16-38 |

| Личинка | 50-60 |

| Куколка | 19-22 |

| Имаго | 60-110 |

Развитие

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>куколок и сформировавшихся жуков. Перезимовавшие жуки появляются в центральных областях в марте – апреле.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Яицо. Эмбриональное развитие длится 16-22 дня , по другим данным при температуре 19 – 30 °С 19 – 38 дней.

Подробнее при переходе по ссылке

«>Личинка линяет 3 раза. Развитие при температуре 17-23 °С длится 50-60 дней.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>диапаузы, которое продолжается до 280 дней.

Подробнее при переходе по ссылке

«>личинки устраивают коконы (колыбельки) из частиц того питательного материала, которым кормились.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Имаго. Жуки остаются в колыбельке до 30 дней, живут от 60 до 110 дней.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>диапаузы, и при температуре 25-28 °С может развиваться до 3 поколений. В неотапливаемых помещениях дает одно поколение в год.

Благоприятная для развития притворяшки-вора температура находится в пределах 20-25°С. Развитие одного поколения длится при 20 °С около 5 месяцев, в более благоприятных условиях 3,5 месяца. При увеличении температуры от 10-22 до 25-30 °С продолжительность жизни самцов сокращается от 32-61 до 11-18 суток, самок – от 38-113 до 10-30 суток.

Подробнее при переходе по ссылке

«>личинки, которые при температуре -5 °С выживают в течение 6 месяцев, а при -10 °С – в течение 36 суток.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Вредитель живет в закрытых помещениях и ведет ночной образ жизни.

Источник

Притворяшка-вор – ночной вредитель запасов

ExactFarming – Блог компании: Основные вредители при хранении зерна

В предыдущей статье мы разобрали варианты хранения зерна и узнали об основных «первичных» вредителях, которые прогрызают оболочку зерна и образуют «скрытую форму зараженности».

Гораздо более обширная группа насекомых и клещей формируют «явную форму зараженности».

Они живут в межзерновом пространстве, питаясь эндоспермом поврежденных и разрушенных зерновок или их зародышевой частью. В этой группе мы обнаруживаем членистоногих из семейств чернотелок (Tenebrionidae), плоскотелок (Cucujidae), грибоедов (Mycetophagidae), притворяшек (Ptinidae), кожеедов (Dermestidae), огневок (Piralidae), хлебных клещей (Acaridae) и других.

Наиболее яркие представители этой группы, сочетающие в себе повышенную вредоносность и веселые названия:

Притворяшки (Ptinidae)

Получили такое название за способность при опасности впадать в оцепенение и притворяться мертвыми. Имаго и личинки многоядны, питаются зерном и другими запасами.

Из семейства Притворяшек наиболее часто встречается три вида жуков: Австралийский притворяшка (Ptinus tectus), Притворяшка-вор (Ptinus fur) и Притворяшка волосистый (Ptinus villiger).

Австралийский притворяшка, Притворяшка-вор и Притворяшка волосистый.

Источники: https://goo.gl/CMZKpR, https://goo.gl/GDMM51, https://goo.gl/kZVLi3

Хрущаки

Происхождение названия неизвестно, но точно не связано с политическими деятелями. Среди представителей отряда жесткокрылых, как вредители зерна, особо выделяются виды семейства Чернотелки (Tenebrionidae).

Хрущак большой мучной (Tenebrio molitor) или мучной червь — повреждает зерно. Сначала зародыш, а затем выедает мучнистую часть. Вредят жуки и личинки, не только уничтожая часть продуктов, но и загрязняя их экскрементами и личиночными шкурками.

Хрущак большой мучной

Источник: https://goo.gl/mw5tpH

Хрущак булавоусый (Tribolium castaneum) и Хрущак малый мучной (Tribolium confusum) часто обитают совместно, сходны по биологии. В первую очередь нападают на муку, при ее отсутствии могут питаться различными продуктами переработки зерна и непосредственно семенами злаков.

Хрущак булавоусый и Хрущак малый мучной

Источники: https://goo.gl/mQz3nY, https://goo.gl/Lcr13Q

Плоскотелки (Cucujidae)

Получили свое название за исключительно маленькое в толщину тело с плоским верхом.

Это дает им возможность при неблагоприятных условиях забиваться в узкие щели и трещины стен, щитов, столбов, откуда их при санитарной чистке складов удалить практически невозможно.

Поэтому против них эффективны фумигация и аэрозольная обработка. В европейской части бывшего СССР насчитывается 16 родов и около 40 видов.

Из семейства Плоскотелок наиболее часто встречаются два вида жуков: Суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis) и Короткоусый мукоед (Cryptolestes ferrugineus).

Вредят личинки и жуки. Питаются снаружи зерен, но личинка может проникнуть в зону зародыша и оставаться там в течение всего периода развития.

ATTENTION! Мы не советуем произносить вслух название семейства в присутствии женщин, они могу принять это за оскорбление! В отличие от жуков.

Oryzaephilus surinamensis, Oryzaephilus mercator, Cucujus haematodes

Источники: https://goo.gl/hsEFvU, https://goo.gl/3S9ZzN, https://goo.gl/qc95iV

Кожееды (Dermestidae)

Название семейства точно отражает то, чем занимаются некоторые его представители.

Являются вредителями продуктов животного и растительного происхождения, способными нанести значительный экономический ущерб.

В связи со своими пищевыми предпочтениями могут заселять почти все сельскохозяйственные объекты, животноводческие фермы, птицефабрики, рыбные хозяйства, продовольственные склады и даже повреждать музейные коллекции и библиотечные фонды.

Капровый жук (Trogoderma granarium) Наиболее опасный вредитель целого зерна, семян, молотых и дробленых зернопродуктов. Является карантинным объектом.

Личинки младших возрастов питаются только дробленным или поврежденным зерном, но в дальнейшем повреждают и целое зерно, выгрызая в первую очередь зародыш.

Превращает зараженные продукты в порошкообразную массу, состоящую из остатков продуктов и экскрементов, непригодную для использования в пищу и на корм скоту из-за ядовитости.

Скорость развития капрового жука зависит от питания и достаточно высокой температуры, вид способен давать массовое заражение. Известны случаи уничтожения до 70% хранимой продукции.

Капровый жук

Источник: https://goo.gl/rZaznB

Трогодерма изменчивая (Trogoderma variabile)

Самый близкий родственник капрового жука, не входит в список карантинных организмов для России.

Сами жуки не питаются, вредят лишь личинки. Является вредителем целого зерна пшеницы, кукурузы, ржи и разнообразных дробленых зернопродуктов.

Но размножается в массе лишь на долго хранящихся зернопродуктах, образцах семян, шротах, комбикормах.

Трогодерма изменчивая

Источник: https://goo.gl/a1bCkp

Грибоеды (Mycetophagidae)

Большая часть представителей этого семейства живут в гнилой древесине или грибах. Некоторые представители являются исключением. Например, Бархатистый грибоед (Typhaea stercorea) — многоядный вредитель.

Вредит как жук, так и личинка. Личинки чаще питаются зародышем зерна, а жуки — эндоспермом.

Наиболее благоприятной пищей для развития служит кукуруза и просо.

Жуки могут также развиваться на зерне пшеницы и ячменя с влажностью 13% и выше.

Бархатистый грибоед

Источники: https://goo.gl/2hJLM2, https://goo.gl/uPsxNK

Огневки (Pyralidae) и Моли

Само название «огневки» произошло от греческого корня «pyrai», обозначающего «мифических животных, живущих в огне» и послужившего основанием для названия этой группы на латинском и английском. По другой версии название связано с тем, что бабочки прилетают на свет.

Наиболее опасны Зерновая (какаовая) огневка (Ephestia elutella), Мельничная огневка (Ephestia (или Anagasta) kuehniella), Южная амбарная огневка (Plodia interpunctella). Большинство молей и огневок в природе свободно не распространены.

Они обитают только в убежищах, созданных людьми. Это позволяет им развиваться круглогодично, независимо от погодных условий.

У Зерновой огневки зимующие личинки устойчивы к холоду: гусеницы старших возрастов, находящиеся в как в комьях зерна, так и вне их, выдерживают температуру −12 °С в течение 25-30 дней.

Чаще вред приносят на стадии гусеницы. Южная амбарная огневка при массовом заражении оплетает паутиной поверхность продуктов, образуя комья. Обилие паутины может также привести к повышению влажности, что, в свою очередь, приводит к появлению плесени.

Зерновая (какаовая) огневка, Мельничная огневка, Южная амбарная огневка

Источники: https://goo.gl/9BMQeD, https://goo.gl/pVEkzN, https://goo.gl/cmUjM5

Кроме того, существует группа молей способная развиваться и размножаться в природных условиях. Эти места становятся резерватами насекомых, откуда они потом свободно попадают в незараженные продовольственные склады. К таким видам относятся Моль амбарная (Nemapogon granella), Моль зерновая (Sitotroga cerealella).

Моль амбарная и Моль зерновая

Источники: https://goo.gl/CTiqAV, https://goo.gl/LgeyF1

Хлебные клещи (Acaridae)

Среди клещей наиболее важное хозяйственное значение имеют Семейства Мучных (хлебных) (Acaridae) и Волосатых (Glycyphagidae) клещей.

Это обширные семейства, включающие в себя вредителей запасов различных видов, чаще всего многоядных.

В отличие от хлебных клещей волосатые клещи не способны проникать под оболочки зерна или повреждать целые зерна колосовых культур с влажностью менее 15-16%.

Представитель семейства Acaridae

Источник: https://goo.gl/8wZKj7

Большинство вредителей зерна являются полифагами, питаются разнообразной пищей растительного и животного происхождения. Многие виды способны размножаться круглый год, не впадая в диапаузу, особенно в постоянно отапливаемых помещениях. Часто они ведут скрытый образ жизни (внутри зерна, в межзерновом пространстве, в щелях стен и пола). Это осложняет проведение защитных мер борьбы.

Хранение зерна: основные вредители (часть 1)

Хранение зерна: основные вредители (часть 2)

Вредители запасов зерна при хранении

Вред, причиняемый запасам при хранении невосполним. В частности, зерно на семена теряется всхожесть, уменьшается масса. В результате самонагревания потери могут достигать 100%.

Одновременно с непосредственным повреждением происходит загрязнение продуктов личиночными шкурками, трупами и экскрементами вредителей, что влечет снижение пищевых качеств, заражение вредными микроорганизмами. При повреждении непищевых запасов снижается качество изделий, теряется их товарная, художественная или научная ценность.

Вредители зерна и семян

Зерно и семенной материал при хранении повреждаются многочисленными и разнообразными животными организмами.

Из класса Насекомых (Insécta) это Чешуекрылые (Lepidoptera), Жесткокрылые (Coleoptera), Полужесткокрылые (Hemiptera) и прочие.

Из класса Паукообразных Акариформные (Хелицеровые) Arachnida(Chelicerata) – Акариформные клещи (Acariformes).

Насекомые, переселившиеся в ходе эволюции в зернохранилища и нашедшие в них благоприятные условия для развития, формируют группу вредителей зерна и семян.

Она объединяет специфическую экологическую группу насекомых, способных приспособиться к условиям, существенно отличающимся от условий открытых ландшафтов. Среди них имеются виды способные одинаково интенсивно развиваться как в поле, так и в зернохранилище.

Это Зерновая моль (Sitotroga cerealella), Козявка мавританская (Tenebrioides mauritanicus), Трогодерма теуктона (Trogoderma teukton) и другие.

Большинство вредителей зерна полифаги, питаются разнообразной пищей растительного и животного происхождения. Многие виды способны размножаться круглый год, не впадая в диапаузу, особенно в постоянно отапливаемых помещениях. Часто они ведут скрытый образ жизни (внутри зерна, в межзерновом пространстве, в щелях стен и пола).

Это осложняет проведение защитных мер борьбы. Кроме того, естественные враги (энтомофаги и акарифаги), болезни (энтомопатогенные грибы) слабо регулируют плотность популяции вредителей.

Такое положение вещей приводит к быстрому увеличению численности, что влечет за собой рост вредоносности и способности причинять зерновым запасам значительный ущерб.

Зерновые и семенные запасы страдают от жизнедеятельность представителей семейств Настоящие моли и Огневки отряда Чешуекрылых. Вредят, как правило, гусеницы. Попадая в подходящую среду, они сразу начинают интенсивно питаться.

Большинство молей и огневок в природе свободно нераспространенны. Они ведут синантропный образ жизни и обитают только в убежищах, созданных людьми. Это позволяет им развиваться круглогодично, независимо от погодных условий.

К таким видам относятся: Огневка зерновая (какаовая) (Ephestia elutella), Огневка мельничная (Anagasta kuhniella) и другие.

Одновременно установлена группа молей, не потерявшая связи с местами естественного обитания и способна развиваться и размножаться в природных условиях.

Природные места обитания молей становятся резерватами насекомых, откуда они потом свободно попадают в незараженные продовольственные склады. К таким видам относятся Моль амбарная (Nemapogon granella), Моль зерновая (Sitotroga cerealella).

К наиболее распространенным и вредоносным насекомым из группы вредителей зерна относят жуков из семейства Долгоносиков (Curculionidae).

Долгоносик амбарный (Sitophilus granarium) – вредят жуки и личинки. Самка откладывает яйца внутрь зерна. Там и проходит все дальнейшее развитие насекомого. Имаго нового поколения вылетает наружу уже полностью сформировавшимися.

Не менее вредоносны Долгоносик амбарный кукурузный (Sitophilus zeamais) и Долгоносик рисовый (Sitophilus oryzae), а так же многие другие представители этого семейства.

Среди представителей отряда жесткокрылых, как вредители зерна, особо выделяются виды семейства Чернотелки (Tenebrionidae), более известные как Хрущаки.

Хрущак большой мучной (Tenebrio molitor) или мучной червь – повреждает зерно. Сначала зародыш, а затем выедает мучнистую часть. Вредят жуки и личинки, не только уничтожая часть продуктов, но и загрязняя их экскрементами и личиночными шкурками.

Притворяшка волосистый (Ptinus villiger) и Притворяшка вор (Ptinus fur) до недавнего времени считались формами одного вида. При малейшей опасности жуки впадают в оцепенение и притворяются мертвыми, за что их и все Семейство Ptinidae назвали «притворяшками». Имаго и личинки многоядны и питаются в зерне и других запасах.

Вредители муки

Эта группа вредителей объединяет животных, предпочитающих питаться продуктами переработки зерна – мукой. Обычно представители данных видов многоядны.

Опасны для запасов муки жуки семейства Чернотелки или Хрущаки (Tenebrionidae).

Хрущак булавоусый (Tribolium castaneum) и Хрущак малый мучной (Tribolium confusum), часто обитают совместно, сходны по биологии. В первую очередь нападают на муку, при ее отсутствии могут питаться различными продуктами переработки зерна и непосредственно семенами злаков.

Не менее серьезными вредителями являются представители семейства Огневки (Pyralidae), отряд Чешуекрылых (бабочки) (Lepidoptera). Вредят гусеницы. Вред, причиняемый представителями этого семейства разнообразен.

Это непосредственное уничтожение муки, порча и загрязнение запасов продуктами жизнедеятельности.

С помощью шелковинок гусеницы огневок скрепляют частицы муки и других хлебных запасов в большие комки, достигающие нескольких килограммов весом.

В продуктах, зараженных гусеницами огневок, повышаются температура и влажность, что создает благоприятные условия для развития вредной для человека и животных микрофлоры. Размножение плесневелых грибков и бактерий делают продукты непригодными для дальнейшего употребления.

Рост плесени способствует размножению других членистоногих, что ещё больше увеличивает загрязнение продуктов. В частности, влажные экскременты гусениц огневок привлекают амбарных клещей.

Кроме того, гусеницы и бабочки огневок могут стать причиной выхода из строя оборудования на перерабатывающих предприятиях.

Одновременно существует опасность отрицательного медицинского воздействия на людей продукции, зараженной огневками. Она может вызывать аллергию, дерматиты, желудочно-кишечные расстройства у людей и животных как при непосредственном контакте, так и при употреблении в пищу.

Как вредители муки широко известны: Огневка зерновая (какаовая) (Ephestia elutella), Огневка мельничная (Anagasta kuhniella), Огневка мучная (Pyralis farinalis), Огневка южная амбарная (Plodia interpunctella).

Амбарные клещи

Среди Акариформных клещей (Acariformes) наиболее важное хозяйственное значение имеют Семейства Мучных (хлебных) (Acaridae) и Волосатых (Glycyphagidae) клещей. Это обширные семейства, включающие в себя вредителей запасов различных видов. Чаще всего многоядных.

Наиболее распространенные виды семейства Мучные (хлебные) клещи (Acaridae): Клещ мучной (Acarus siro), Клещ Родионова (Caloglyphus rodionovi), Клещ темноногий (Aleuroglyphus ovatus), Клещ удлиненный (Tyrophagus putrescentiae) – быстро разводятся в зерне и продуктах его переработки. Расселяются с места на место с зараженными зерно продуктами и другими способами.

Наиболее распространенные виды семейства Волосатые (Glycyphagidae) клещи: Клещ бурый хлебный (Gohieria fusca), Клещ волосатый домовой (Glycyphagus domesticus), Клещ гладкий (Chortoglyphus arcuatus) – живут в складах, домах, норах грызунов. Повреждают семена масличных культур и другие вещества животного и растительного происхождения.

АКТЕЛЛИК

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства.

Назначение: АКТЕЛЛИК, КЭ — несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия, благодаря фумигантным свойствам и стойкости на инертных поверхностях, применяется для защиты складских помещений и запасов зерна при хранении от комплекса амбарных вредителей.

Регламенты применения

| 3ерно продовольственное, семенное, фуражное | Вредители запасов | 0,016 | —(—) |

| Опрыскивание. Расход рабочей жидкости — до 500 мл/т зерна. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ. После обработки зерна срок допуска люден в зернохранилище не ранее 1 сутки.* —(—) | |||

| Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий | 0,4 мл/м2 | —(—) | |

| Опрыскивание. Расход рабочей жидкости — до 50 мл/м². Допуск людей в незагруженные помещения и загрузка складов через 3 суток после обработки при условии отсутствия действующего вещества в воздухе рабочей зоны или его содержание не превышает ПДК. Допуск людей в помещение ранее 3 суток после обработки возможен в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.* —(—) | |||

| Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | 0,8 мл/м2 | —(—) | |

| Опрыскивание. Расход рабочей жидкости — 200 мл/м². Допуск людей в незагруженные помещения и загрузка складов через 3 суток после обработки при условии отсутствия действующего вещества в воздухе рабочей зоны или его содержание не превышает ПДК. Допуск людей в помещение ранее 3 суток после обработки возможен в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.* —(—) |

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): совместим с большинством известных пестицидов, за исключением щелочных материалов и препаратов в форме смачивающих¬ся порошков и дустов. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.

Период защитного действия: до 8–12 месяцев при борьбе с вредителями запасов.

Селективность: не селективен.

Скорость воздействия: высокая — на уровне большинства фосфорорганических инсектицидов.

Возможность возникновения резистентности: отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных рекомендаций. Для предупреждения появления резистентности рекомендуется чередовать применение инсектицидов из разных химических групп, различающихся по механизму действия.

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида: запрещается применение авиационным методом и в личных подсобных хозяйствах!

Маркировка (включая знак опасности): ООН: UN1993; класс опасности — 3 (горючая жидкость)

Технология применения: обработка незагруженных складских помещений: до применения препарата АКТЕЛЛИК, КЭ проведите уборку помещения, обращая особое внимание на труднодоступные места, трещины и щели, где могут укрываться вредители.

Соберите пыль, мусор, остатки зерна и пустую тару и уничтожьте в специально отведенном месте. Опрыскивание стен, полов и оборудования, пустых силосов и отсеков для хранения зерна следует проводить дважды: сразу после разгрузки старых запасов и непосредственно перед закладкой на хранение зерна нового урожая.

Проветрите складские помещения перед загрузкой зерна в обработанные хранилища.

Обработка зерна (семенное, фуражное, продовольственное) перед закладкой на хранение: существует два способа применения препарата Актеллик для защиты зерна от амбарных вредителей при хранении: обработка всего объема зерновой массы и поверхностная обработка зерновой массы.

Обработка всего объема зерновой массы (элеваторы): опрыскивание проводят на конвейерной ленте перед поступлением зерна в силос элеватора. Для того, чтобы обеспечить равномерность обработки всей зерновой массы откалибруйте опрыскивающее оборудование на рекомендуемую норму расхода препарата и рабочего раствора в соответствии со скоростью подачи зерна по транспортерной ленте.

Поверхностная или послойная обработка зерновой массы (зернохранилища в хозяйствах): предупреждает инфицирование зерна мигрирующими вредителями, а за счет фумигантных свойств препарата будет защищен весь объем зерновой массы.

Отрегулируйте опрыскивающее оборудование (ранцевый опрыскиватель) на заданную норму расхода препарата и рабочего раствора (мелкокапельный распыл). Послойно опрыскивайте только поверхность насыпи (высота каждого слоя составляет 40–50 см).

После окончания работ с препаратом тщательно промойте опрыскиватель и распыляющее оборудование.

Хранение препарата: хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.

Срок хранения: 3 года со дня изготовления.

Класс опасности: 2 класс опасности (высокоопасное соединение), 3 класс по стойкости в почве

Запрещено применение в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов.

Необходимо избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Препарат не должен попадать в продукты питания и корма.

Класс опасности для пчел: 1 — высокоопасные для пчел пестициды.

Необходимо соблюдение следующего экологического регламента:

- проводить обработку растений вечером после захода солнца

- при скорости ветра — не более 1–2 м/с

- погранично-защитная зона лета для пчел — не менее 4–5 км

- ограничение лета пчел — не менее 4–6 суток

Первая помощь при отравлении: при первых признаках недомогание следует прекратить работу, вывести пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять одежду и средства индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться за медицинской помощью.

При случайном проглатывании — прополоскать рот водой, немедленно дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с взвесью активированного угля из расчета 1 г сорбента на кг массы тела, а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту; повторить это следует несколько раз для более полного удаления препарата из организма (рвота вызывается у пострадавших, находящихся в сознании), после чего выпить стакан воды с активированным углем (1 г на кг массы тела) и немедленно обратиться к врачу. При вдыхании — вывести пострадавшего на свежий воздух; при попадании на кожу — удалить препарат куском ткани, ваты или мягкой бумаги, избегая грубого растирания кожи, а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом; при попадании на одежду — после снятия загрязненной одежды или обуви промыть водой участки возможного загрязнения кожи; при попадании в глаза — тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды. После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Антидоты — атропин сернокислый, амизил, тропацил, экстракт белладонны или Р-2АМ — специфический реактиватор холинэстеразы.

АКТЕЛЛИК, КЭ эффективен против различных вредителей запасов зерновых — долгоносиков, зерновок, огневок, молей, клещей:

| Мучной клещ, Гнилостный клещ, Опасный клещ, Клещ Родионова, Домовой клещ, Обыкновенный волосатый клещ, Зерновая моль, Хлебная моль, Грибная моль, Ложная хлебная моль,Мебельная моль, | Платяная моль, Восковая моль, Амбарная зерновая моль, Сухофруктовая огневка, Табачная огневка, Мучная огневка, Южная амбарная огневка, Мельничная огневка, Какаовая огневка, Трогодерма изменчивая,Капровый жук, | Бурый складской кожеед, Мавританская козявка, Притворяшка-вор, Хлебный точильщик, Зерновой точильщик, Короткоусый мукоед, Суринамский мукоед, Мукоед малый, Рыжий мукоед, Большой мучной хрущак,Большой темный хрущак, | Булавоусый хрущак, Малый мучной хрущак, Грибной жук, Малый черный хрущак, Малый темный хрущак, Фасолевая зерновка, Амбарный долгоносик,Рисовый долгоносик. |

Очистка складов

До применения инсектицида необходимо провести тщательную уборку складских помещений, силосов, складского оборудования или транспортных средств с целью удаления грязи, пыли, остатков зерна и насекомых из щелей и других укрытий, которые могут служить резерватами инфекции.

Предзагрузочная дезинсекция складских помещений

Обработку следует провести за 3–4 недели до того как зерно нового урожая поступит на хранение.

Если имеются сведения о том, что в предыдущий год в складе отмечались случаи заражения продукции вредителями — необходимо провести повторную обработку примерно за одну неделю до загрузки зерна нового урожая.

Обработка проводится либо при помощи ранцевого опрыскивателя, либо другого подходящего оборудования (моторные опрыскиватели). Норма расхода рабочего раствора должна быть достаточной для полного смачивания обрабатываемой поверхности.

Обработайте все поверхности включая пол, стены и потолок. Обращайте особое внимание на обработку щелей, стыковых поверхностей, вентиляционных люков и других мест где могут укрыться насекомые или сохраниться их яйцекладки. Обработайте также погрузо-разгрузочное, транспортное и другое складское оборудование.

Если ранее отмечались случаи инфицирования запасов, рекомендуется также обработать наружные стены здания и прилегающую территорию.

Для борьбы с вредителями в труднодоступных местах, а также с летающими насекомыми после проведения описанной выше обработки можно провести «объемную» обработку складских помещений при помощи туманообразующего оборудования.

Обработка зерна на элеваторах

В случаях, когда зерно (продовольственное, семенное, фуражное) хранится в силосах элеваторов и нуждается в долгосрочной защите от вредителей инсектицид АКТЕЛЛИК, КЭ применяется в норме расхода 16 мл (растворяется в 0,75–1 л воды) на 1 т зерна. Опрыскивание проводится на транспортерной ленте при подаче зерна в силос или бункер элеватора.

При этом отсутствует необходимость в дополнительном перемешивании зерновой массы для нанесения инсектицида на каждое зерно, т.к. фумигационные свойства инсектицида позволяют контролировать вредителей во всем объеме вороха или силоса.

При данной норме расхода рабочего раствора влажность зерна повышается незначительно (не более чем на 0,1%) вследствие чего дополнительное вентилирование не требуется.

Обработка зерна в закроме (принцип «сэндвича»)

Небольшие количества зерна в хозяйствах (при хранении в закроме 20–30 тонн и более) могут быть надежно защищены от вредителей посредством послойной обработки поверхности насыпи при закладке зерна на хранение. В этом случае инсектицид АКТЕЛЛИК, КЭ применяется в нормах расхода 16 мл (растворяется в 0,5–1 л воды) на 1 т зерна.

Обработка зерна проводится при помощи ранцевого опрыскивателя. Толщина слоя зерна при послойной обработке должна быть в пределах 0,3–0,5 м. После заполнения закрома поверхность насыпи выравнивается и обрабатывается инсектицидом АКТЕЛЛИК, КЭ. Защитное действие инсектицида продолжается в течение 6–8 месяцев.

Перед выемкой требуется тщательно перемешать зерно для того, чтобы остаточные количества препарата не превышали МДУ.

Насекомые как вредители зерна

Большая группа вредителей зерновых запасов принадлежит к классу насекомых.

В отряде жуков мы находим два вида наиболее опасных вредителей зерна амбарного и рисового долгоносиков. Значительное распространение имеют также рыжий и суринамский мукоеды, которые могут питаться дроблеными и поврежденными зернами, притворяшка-вор, гороховая зерновка и др.

Из отряда бабочек часто появляются в южных районах амбарная и зерновая моли, личинки (гусеницы) которых сильно вредят зерну, выедая его мучнистую часть.

В отличие от клещей насекомые имеют тело, ясно разделенное па три отдела: голову, грудь и брюшко. Длина тела жуков долгоносика 3—5 мм. Ротовой аппарат у жуков и гусениц грызущего типа, у бабочек — сосущего. На голове насекомых расположены усики, выполняющие функции органов обоняния. Глаза у насекомых бывают двух родов: простые и сложные.

У жуков обычно имеется 2 пары крыльев, причем надкрылья утолщены и сильно хитинизированы, вторые — перепончатые — служат для полетов. У амбарного долгоносика перепончатые крылья недоразвиты, и летать он не может.

Дыхание осуществляется через систему дыхалец (отверстий) и трахейных трубок, доходящих до органов и тканей тела.

Температура тела насекомых полностью зависит от температуры окружающей их среды; поэтому газообмен через органы дыхания регулируется насекомыми применительно к температуре воздуха в межзерновых пространствах насыпей.

После оплодотворения самки откладывают яйца непосредственно и места, где личинка будет иметь пищу. Отрождающиеся из яиц личинки имеют червеобразную форму. Личинки питаются зерном, растут, линяют, а затем окукливаются. Куколки неподвижны и не питаются, дыхание их сведено к минимуму, что затрудняет их уничтожение отравляющими газами. После сформирования всех

органов тела взрослое насекомое разрывает оболочку куколки, выходит из нее и начинает самостоятельное существование.

Амбарные долгоносики могут нанести очень большой вред хранящимся зерновым запасам, так как самка откладывает яйца в мучнистую часть зерен, прогрызая для этого их оболочки. Личинка питается эндоспермом зерна, жуки также поедают его.

Кроме того, зерновые насыпи загрязняются экскрементами вредителей, шкурками, трупами. Выедая зародыш, долгоносики портят семенное зерно, понижают его всхожесть.

Отмечено немало случаев, когда долгоносики уничтожали значительную часть содержимого тех зерен, в которые самками были отложены яйца.

Особенно благоприятные условия для откладки долгоносиками яиц создаются при температуре 18—28° и влажности 15% и выше. При 23—27° самка может ежедневно откладывать по 2—3 яйца, а за всю свою жизнь до 250 шт. Весь цикл развития одного поколения протекает при температуре 27° всего за 28—29 дней.

Снижение температуры до 20—22° удлиняет период развития (от откладки яйца до выхода молодого жука) до 44—50 дней. При температуре 15° развитие стадий резко замедляется, и весь цикл занимает уже 95—100 дней. Таким образом, быстрейшее охлаждение зерновых насыпей осенью имеет очень большое значение как мера, препятствующая развитию амбарных долгоносиков.

Исследователи отмечают, что жуки живут главным образом в верхних слоях насыпей пшеницы, ржи, ячменя и риса, реже они повреждают овес, гречиху.

Экспериментальным путем установлено, что в зерне пшеницы с влажностью 13,5—14% количество амбарных долгоносиков за 3 месяца хранения в оптимальных условиях увеличивается вдвое, а в зерне с влажностью 15—16% при тех же условиях — почти в 5 раз. Долгоносики, помещенные в зерно с влажностью 9—10%, отмирают. Минимальная влажность зерна, при которой могут жить и размножаться зерновые долгоносики, 11%. Следовательно, сушка также является действенным средством в борьбе с ними.

Жуки рисового долгоносика имеют тело, несколько более короткое, чем у амбарных долгоносиков, матовую поверхность спинки и 4 характерных рыжих пятна на крыльях. Они могут свободно летать и обладают вообще большей подвижностью, чем амбарные. Рисовые долгоносики теплолюбивы и плодовиты. Самка откладывает внутрь зерен до 400—500 яиц.

Развитие так же, как у амбарных долгоносиков, может происходить не только в зернохранилищах, но и в поле (в южных районах). Полный цикл развития при благоприятных условиях заканчивается в 28—30 дней. Если температура и влажность среды снижаются, период развития от кладки яйца до выхода жука соответственно удлиняется.

Рисовый долгоносик предпочитает обрушенный рис, но может питаться и зерном других культур (пшеницы, ячменя и др.).

На крайнем юге Советского Союза рисовые долгоносики могут давать до 5—7 поколений в год, на Украине и Северном Кавказе — до 3, а в средней полосе РСФСР — 1—2 поколения.

Опыты показали, что в зерне пшеницы с разной влажностью жуки рисового долгоносика размножаются по-разному. Так, при влажности зерна 9—10% жуки за 3 месяца хранения вымерли.

В зерне с влажностью 13,5—14% количество жуков увеличилось за тог же срок хранения в 3,5 раза, а при влажности 15—16% — в 11 раз. Отрицательная температура среды (—5°) действует на рисовых долгоносиков губительно. Они выдерживают ее не более -1—5 дней.

В охлажденном зерне размножение и развитие рисового долгоносика приостанавливаются.

Мукоеды рыжий и суринамский в последние годы часто появляются в большом количестве в зернохранилищах различных районов СССР, главным образом в партиях зерна, зараженных долгоносиками и гусеницами молей.

Объясняется такое совпадение тем, что мукоеды не могут сами повреждать (грызть) целые зерна, а питаются зернами, поврежденными и изъеденными другими вредителями. Жуки суринамского мукоеда чернобурого цвета, длиной 2,5—3,5 мм. Грудь отделена резкой перетяжкой. Жуки очень подвижны, в природе живут под корой деревьев.

Самка может отложить до 300 яиц; через 3—5 дней при температуре 26—29° из яйца появляется личинка, которая питается теми же продуктами, что и жуки. В южных районах за год мукоеды могут дать 4—5 поколений, в центральных — 2—3.

Жуки и личинки довольно стойко переносят воздействие пониженной температуры: так, при 4—7° мороза они погибают лишь через 12—13 суток. Применение высоких температур позволяет при 50° уничтожить их is течение 75—90 мин., а при 60° — в течение 7 мин. Жуки рыжего мукоеда имеют длину всего 1,5—2,5 мм тело—цвета ржавчины.

Жуки имеют 2 пары крыльев и могут свободно летать. Рыжий мукоед обнаружен в различных районах страны, включая северные. Развитие идет по схеме: яйцо — личинка-—куколка — жук. Цикл развития такой же, как у суринамского мукоеда, однако жуки и личинки более стойко сопротивляются воздействию низких и высоких температур.

Притворяшка-вор назван так потому, что при стуке или шуме притворяется мертвым, избегает света. Распространен во всех районах страны. В центральных и западных районах дает в год

2 поколения, причем массовое появление жуков наблюдается в апреле-мае и в октябре-ноябре. Размеры жуков 2,7—4,3 мм. Самцы имеют крылья и умеют летать. Личинки могут питаться целыми зернами ржи и поврежденными зернами других культур.

За 7—10 дней до окукливания личинка строит «колыбельку», прикрепляя ее к доскам пола в складе или в подполье, к ситовым рамам машин, к мешкам и т. п. Личинка превращается в куколку, не выходя из колыбельки. Притворяшка-вор холодоустойчив. При температуре —5° и даже ниже вполне жизнедеятелен.

Высокие температуры порядка 50—55° приводят к быстрой гибели жуков в течение 2—3 мин.; наиболее устойчивы яйца, выдерживающие указанные температуры в течение 10—16 мин.

Бабочки амбарной моли и зерновой моли прямого вреда зерну не причиняют, так как имеют ротовые органы сосущего типа. Зерно повреждают, грызут и поедают личинки гусениц этих бабочек, развивающиеся из яиц. Кроме того, бабочки, как и другие вредители-насекомые, загрязняют зерновые насыпи экскрементами, шкурками, коконами, трупами.

Бабочки амбарной моли имеют серебристую окраску передних крыльев с темнокоричневыми полосками и темным пятном, живут в зернохранилищах, днем обычно прячутся в затемненных местах, щелях, балках, столбах, ночами самки летают и откладывают яйца (до 50—70 шт.

каждая) непосредственно на зерна пшеницы, ржи, овса, ячменя. При благоприятных условиях через 10—15 дней из яиц выходят маленькие личинки желтовато-белого цвета. Они прогрызают оболочки зерен и выедают значительную часть эндосперма. Взрослые личинки достигают длины 7—10 мм.

Выделяя паутину, моль скрепляет выеденные зерна, образуя небольшие кучки, которые при внимательном осмотре легко обнаружить на поверхности зараженной насыпи. Достигнув предельного развития, личинки делают коконы и в них зимуют. Без кокона личинки погибают уже при температуре 7—8°.

На юге амбарная моль дает 2 поколения с вылетом бабочек ранней весной и второй раз в конце лета. Длина тела бабочки 6—8 мм.

Бабочки зерновой моли по размерам меньше амбарной моли. Длина их тела 4—6 мм. Тело белого цвета, передние крылья покрыты серовато-желтыми чешуйками. Бабочки могут откладывать яйца в поле на зерно в колосе, а в хранилищах — на зерно в верхнем слое насыпи.

Личинки повреждают чаще и сильнее пшеницу, ячмень и кукурузу, но нападают также на зерно овса, гречихи, ржи. Одна самка может отложить до 100—150 яиц.

Появляющиеся из яиц личинки прогрызают оболочки, питаются мучнистой частью зерна (выедают до 3/4 эндосперма), образуя в нем полость, в которой и живут. Личинка окукливается в том же зерне. Развитие одного поколения в оптимальных условиях юга заканчивается за 25—35 дней.

Зерновая моль — теплолюбивое насекомое; распространена в южных районах страны. Она может причинять большой вред, если не проводить предупредительных и истребительных мер борьбы с ней.

Опасными вредителями зерновых запасов являются мышевидные грызуны — серые и черные крысы, домовые мыши, полевки и др. Крысы очень осторожны, к тому же они обладают отличным чутьем, реагируя даже на самые слабые запахи. Все это требует хорошей маскировки капканов, ловушек, специальных условий для изготовления отравленных приманок, применения газовой дератизации.

Прожорливость и плодовитость крыс огромна. За год одна крыса может уничтожить до 22 кг зерна; она способна дать 3—7 пометов до 8 детенышей в каждом. Наиболее интенсивно крысы размножаются в апреле-мае и сентябре.

Кроме уничтожения большого количества зерна, крысы и мыши повреждают постройки, мешки, брезенты, инвентарь, загрязняют зерно, служат переносчиками клещей и других вредителей, а также возбудителей опасных заболеваний: чумы, тифа, туляремии, холеры, дезинтерии и др. Борьбу с мышевидными грызунами следует проводить систематически.

притворяшка-вор

притворяшка-вор — Притворяшка вор. притворяшка вор (Ptinus fur), жук семейства притворяшек, опасный вредитель продовольственных запасов (жуки и личинки повреждают зерно, крупу, муку, мучные и макаронные изделия и др.). Распространен широко. Обитает в закрытых… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

притворяшка-вор — притворяшка вор, притворяшки вора … Орфографический словарь-справочник

ПРИТВОРЯШКА-ВОР — (Ptinus fur), жук сем. притворяшек, опасный вредитель продовольств. запасов (жуки и личинки повреждают зерно, крупу, муку, мучные и макаронные изделия и др.). Распространён широко. Обитает в закрытых помещениях, ведёт ночной образ жизни. Будучи… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

PTINUS FUR L. – ПРИТВОРЯШКА-ВОР — см. Ptinus fur L. Притворяшка вор (рис. 60). Надкрылья с 2 перевязями из белых чешуек, обычно разорванных на отдельные пятна. Опушение надкрылий из полуприлегающих и чуть более длинных торчащих волосков. Коричневый до смоляно черного. Длина 2.0 4 … Насекомые – вредители сельского хозяйства Дальнего Востока

притворяшки — семейство жуков. Длина 1,5 5 мм. Около 300 видов, распространены широко. Потревоженный притворяшка замирает, притворяясь мёртвым. Некоторые виды повреждают пищевые запасы, меха; часто встречаются в домах и складах, например притворяшка вор. * * * … Энциклопедический словарь

Жуки-точильщики — ? Жуки точильщики Lasioderma serricorne Научная классификация Царство … Википедия

Точильщики — ? Точильщики … Википедия

АМБАРНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ — Амбарные вредители. Амбарные вредители: 1. Большой мучной хрущак. 2. Малый мучной хрущак. 3. Мавританская козявка. 4. Амбарный долгоносик. 5. Рисовый долгоносик. 6. Притворяшка вор. 7. Суринамский мукоед. 8. Мельничная огнёвка. 9. Мучная огнёвка … Ветеринарный энциклопедический словарь

ПРИТВОРЯШКИ — семейство жуков. Длина 1,5 5 мм. Ок. 300 видов, распространены широко. Потревоженный притворяшка замирает, притворяясь мертвым. Некоторые виды повреждают пищевые запасы, меха; часто встречаются в домах и на складах, напр. притворяшка вор … Большой Энциклопедический словарь

СЕМ. PTINIDAE – ПРИТВОРЯШКИ — … Насекомые – вредители сельского хозяйства Дальнего Востока

Вредители зерна и зернопродуктов — амбарные вредители, животные, повреждающие и уничтожающие зерно и зернопродукты при хранении и перевозках. Могут повреждать также сушёные фрукты и овощи, лекарственное, кожевенное, табачное сырьё и др. К В. з. и з. относятся… … Большая советская энциклопедия

Источник