1.1. Характеристика вредителей

2. Сведения о вредителях

Название вредителя, систематическое положение (отряд, семейство)

Приуроченность повреждений к фенофазам

Сроки проведения химической обработки (уязвимая фаза вредного объекта, фенофаза защищаемой

фаза вредного объекта

Злаковая тля — SchizaphisgraminumRond. (сем. Тли — Aphididae,

отр. равнокрылые – Homoptera)

Фаза колошенияФаза молочной спелости

химические обработки в период налива зерна до наступления фазы молочной спелости

Зимуют яйца на всходах озимых, сорных и дикорастущих злаках. На растениях образует крупные скопления — колонии..

Озимая муха – Delia coarctata Fll.

Семейство: Злаковые мухи

Фаза всходов – кущения; колошения.

I обработка — период появления 1-2 листьев,

II обработка – через 8-12 дней после I обр.

Зимуют личинки в яйцевых оболочках.

Распространена в Нечерноземной и лесостепной зонах европейской части СССР и на юге Сибири. Повреждает озимую пшеницу и рожь, развивается на пырее. Имаго длиной 5–8 мм, удлиненные, рыжевато-серые, на брюшке с темной продольной полосой; ноги желтые. Личинка длиной до 3 мм, червеобразная, белого цвета, на последнем сегменте с двумя крупными раздвоенными зубцами, безногая. Осенью самки откладывают яйца в почву на посевах озимых.Зимуют личинки в яйцевых оболочках. Весной они выходят из яиц и проникают в побеги, прогрызая отверстие в узле кущения. В побеге личинка повреждает конус нарастания и зачаток колоса, вызывая увядание центрального листа, гибель побега, иногда всего растения. Одна личинка повреждает до 3—5 побегов. Развивается 25–35 дней, окукливается в почве. Мухи нового поколения вылетают во второй половине лета. Нередко отмечается имагинальная диапауза. В течение года развивается 1 поколение.Меры защиты: посев озимых культур по парам и оптимальным предшественникам; повышение нормы высева семян; удобрение и подкормка растений.

Длина тела 2 мм, окраска зеленая, соковые трубочки с темными концами и значительно длиннее хвостика. Яйцо свежеотложенное имеет зеленоватую окраску, позднее оно становится черным, длина его 0,6 мм. В период выхода растений в трубку и начала колошения густые колонии тлей покрывают листья злаков. Поврежденные листья увядают и желтеют, что отрицательно сказывается на урожае хлебов: увеличивается количество щуплых зерен и пустых колосков. Беспрерывное партеногенетическое размножение тлей (личинки появляются без оплодотворения) идет очень интенсивно и за летний сезон может пройти до 15 поколений. Во время созревания хлебов среди тлей появляются крылатые особи. Они перелетают на злаковые травы, проросшую падалицу, позднее – на всходы озимых, где рождают личинок. С наступлением холодов, в сентябре – октябре, появляются половые особи – бескрылые самки и крылатые самцы. После спаривания самки откладывают яйца на озимой пшенице, ржи и дикорастущих злаках. С наступлением осенних заморозков тли вымирают, на зиму остаются яйца, которые стойко выдерживают низкие температуры.

Меры борьбы. Ранний посев яровых хлебов, внесение в почву фосфорных и калийных удобрений, лущение стерни и глубокая зяблевая вспашка.

Источник

Ячменная шведская муха— Oscinella pusilla Mg.

Рис. 2.Шведская муха: 1-личинка; 2-куколка; 3 и 4-взрослая самка; 5-поврежденный овес; 6-поврежденное зерно

Распространены шведская муха повсеместно в зоне возделывания зерновых. Наибольший вред наносят в Центральном и Центрально-Черноземном регионах.

Мухи мелкие, длиной 1,5—2 мм, с коротким телом и выпуклой среднеспинкой; окраска черная блестящая, голени передних и средних ног желтые. Яйцо мелкое, удлиненно-овальное, длиной 0,6—0,8 мм. Личинка червеобразная, безногая, удлиненной тонкой формы, длиной до 4—5 мм, белая или желтовато-белая. Куколка скрытая, в пупарии, длиной 2—3 мм, от желтоватого до коричневого цвета, поливольтивный вид.

Зимуют окончившие развитие личинки внутри побегов озимых, всходов падалицы и злаковых трав. Весной при температуре воздуха выше 11 — 12 °С личинки окукливаются. Через 5— 12дней, с конца апреля по конец мая, происходит лёт взрослых мух. Мухи питаются нектаром цветущих растений и пасокой на побегах злаков, живут 1—1,5 мес. Мухи первого поколения заселяют посевы в фазах всходов — начала выхода в трубку. Самки откладывают яйца на молодые побеги злаков, имеющие 2—3 листа, обычно за коле- оптиле. Откладка яиц проходит при температуре выше 15 °С. Плодовитость самок 50—60 яиц. Личинки отрождаются через 3— 8 дней, заползают за листовые влагалища и проникают внутрь побегов, к основанию стебля. В стебле личинка выедает короткий ход вверх, достигая зачатка колоса, которым питается. У поврежденных побегов происходят быстрое пожелтение и увядание центрального листа; побеги прекращают рост и постепенно отмирают. В фазах всходов — начала кущения шведские мухи повреждают главные побеги, а в фазе выхода в трубку и позже — боковые побеги и подгон. У кукурузы личинки реже уничтожают точку роста побега, оставляя на листьях характерные следы повреждений — поперечные ряды мелких отверстий. Личинки развиваются 18— 28 дней и окукливаются в побегах. Через 11 —25 дней из пупариев выходят взрослые мухи следующего поколения. В течение года, в зависимости от климатических и погодных условий развивается от одного до пяти поколений.

Устойчиво-высокая численность наблюдается в областях с умеренным и более влажным климатом, где она является постоянным вредителем пшеницы. Большую опасность для яровой пшеницы шведская муха представляет на орошаемых землях, особенно для посевов поздних сроков и при запаздывании с первым поливом, плохое кущение.

Степень вредоносности шведской мухизависит от погодных условий, уровня агротехники и биологических особенностей сорта. Из сортов пшеницы более устойчивыми к повреждениям шведской мухой являются сорта с коротким периодом фазы кущения; сорта с замедленным начальным ростом повреждаются сильнее.

В качестве энтомофагов шведских мух наиболее важное значение имеют трихомалус, роптромерус, хоебус, меньший удельный вес в популяциях вредителя имеют спалаигия, каллитула и другие. Так, по 8 — летним наблюдениям Л. Н. Чукановой в Новосибирской и Томской областях трихомалус заселял 51,3%, роптромерус —4,9%, хоре бус —2. 4,1%, остальные —0,6. 2% особей шведских мух. (Михайлова Н.А. О вредоносности шведской мухи на посевах зерновых культур в ЦЧР)

Обыкновенная злаковая тля —Schizaphis graminum Rond

Рис. 3.Обыкновенная злаковая тля: 1 — крылатая самка; 2 — бескрылая самка; 3 — яйца на листе злака; 4 — личинка; 5 — нимфа; 6 — тли на листе злака.

Распространена в Центрально-Черноземном, Поволжском и Северо-Кавказском регионах, также на юге Сибири и Дальнего Востока. Немигрирующий вид.

Тело длиной до 2 мм, зеленой окраски; соковые трубочки почти вдвое длиннее хвостика. Яйцо черное, длиной около 0,6 мм.

Зимуют яйца на всходах озимых, сорных и дикорастущих злаках. На растениях образует крупные скопления — колонии. ( Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии)

Весной одно поколение развивается 15— 20 дней, летом —8—15 дней. Зимуют оплодотворенные яйца на кормовых растениях. Весной из них развиваются личинки, превращающиеся в самок-основательниц. Последние путем девственного партеногенетического размножения, сопровождающегося живорождением, производят потомство, также представленное партеногенетическими самками. В некоторых поколениях помимо преобладающей бескрылой формы появляются крылатые самки- расселительницы, перелетающие на другие растения.

В конце годичного цикла появляются самки-полоноски, отрождающие обоеполое (амфигонное) потомство. Оплодотворенные самки этого последнего поколения откладывают зимующие яйца. Плодовитость партеногенетических самок 40—80 личинок, амфигонных самок 6—14 яиц.

Наибольшая численность тлей на зерновых культурах наблюдается в конце июня — июле. Наиболее уязвимая фаза растения при заселении тлей — выход в трубку. В период созревания яровых культур количество тлей на них резко уменьшается. Для развития бескрылых партеногенетических самок оптимальными условиями являются среднесуточная температура 20-21°С при относительной влажности 65-70%; крылатых — 25,8°С при влажности 70%. На появление полового поколения основное влияние оказывает фотопериод и температура.

Численность тлей сокращают многие энтомофаги, прежде всего хищные насекомые: жуки и личинки божьих коровок, личинки златоглазок и мух-журчалок. Личинок тлей уничтожают паразитические наездники-афидиусы.

Эти данные видовой особенности вредителей необходимы для правильного обоснования защитных мероприятий. Ниже представлена краткая характеристика (в табл. 2).

Сведения о вредителях на посевах яровой пшеницы

| Название вредителя | Вредящая фаза | Характер повреждения | Период вредоносности | Зимующая фаза и места зимовки | Количество поколений | Время обработки | |

| Фаза вредителя | Фенофаза культуры | ||||||

| Серая зерновая совка | Гусеницы | повреждают зерно в колосьях | от завязывания зерна до его полной спелости | Гусеницы старших возрастов в верхнем слое почвы и под растительными остатками. | Гусеницы | завязывания зерна | |

| Ячменная шведская муха | Личинка | Растение желтеет, скручивается, засыхает центральный лист | Май-июнь | Личинка, в стеблях хлебов озимых, дикорастущие злаки | Личинка | Выход в трубку | |

| Злаковая тля | имаго | на листьях появляются обесцвеченные пятна, при сильном повреждении листья желтеют и засыхают | с периода кущения — выхода в трубку | яйца на всходах озимых, сорных и дикорастущих злаках | 5-15 | имаго | период кущения |

Для изучаемого вредителя составляют фенологический календарь.

Фенокалендарь –это графическая схема изображения жизненного цикла того или иного вида насекомого с условными обозначениями отдельных фаз развития. Такие календари можно применять для прогноза сроков появления и развития вредных и полезных насекомых и определения времени борьбы с вредителями. В фенокалендарях отражается подекадный ход развития вредителя в период с апреля по сентябрь.

Таблица 3 – Фенологический календарь развития серой зерновой совки

| Вид насекомого | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Места обитания |

| Серая зерновая совка | — | — | — | — | — | В центральных и южных районах европейской части России | |

| É | É | É | É | ||||

| + | + | + | + | + | |||

| · | — | — | — | — | — | — |

É— куколка

+— имаго

Таблица 4 – Фенологический календарь развития ячменной шведской мухи

| Вид насекомого | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Места обитания | |||||

| Ячменная шведская муха | — | — | — | в Центральном и Центрально-Черноземном регионах | ||||||||

| É | É | |||||||||||

| + | + | + | ||||||||||

| · | — | — | — | É | É | + | + | · | — | — | — | — |

É— куколка

+— имаго

Таблица 5 – Фенологический календарь развития злаковой тли

Источник

Морфологические и биологические особенности фитофагов.

Заданием на курсовую работу предусмотрена разработка комплексной системы защиты овса от большой злаковой тли, злаковой цикадки, щелкунов. Ниже приводится описание морфологических и биологических особенностей этих вредителей сельскохозяйственных культур.

Большая злаковая тля (Sitobion avenae F.) – представитель семейства настоящих тлей. Это – насекомое с неполным превращением и со сложным циклом развития. Взрослая тля имеет веретеновидное тело, длиной 2,5-3,2 мм, желтовато–зеленой окраски с длинными ногами. Усики насекомого длиннее тела. Личинка имагообразная. Крылатые самки имеют черновато-бурую грудь и зеленое брюшко. Вредоносные фазы – личинка и имаго. Вредитель распространен повсеместно, питаясь соками листьев, вредит на посевах зерновых культур, кроме кукурузы и проса (рис. 2).

Рис. 2. Большая злаковая тля (по images.yandex.ru).

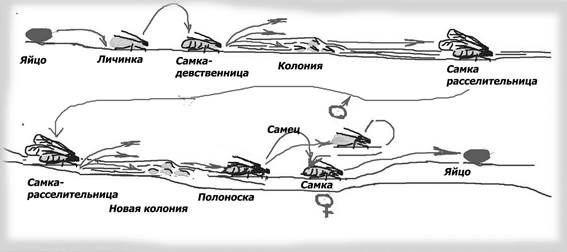

Большая злаковая тля имеет особый цикл развития. Зимующая фаза – яйца на озимых зерновых культурах и злаковых травах. Весной (в условиях Сибири – примерно в начале мая) из яиц отрождаются личинки, которые превращаются в бескрылых самок-девствениц. Насекомые отличаются большой подвижностью. Самки путем живорождения дают партеногенетическое потомство, образуя небольшую колонию. В такой колонии может быть несколько поколений тлей. Когда условия питания на растении ухудшаются, в колонии появляются крылатые самки-расселительницы. Они разлетаются на молодые злаковые растения (яровые зерновые, в том числе и овес, злаковые травы), где также, без участия самцов, партеногенетически, рождают поколения для новых колоний.

Ближе к осени в колониях появляются самки-полоноски, которые перелетают на озимые или многолетние травы, где рождают самцов и самок. Перед наступлением холодов самцы и самки спариваются, самки откладывают яйца (от 2 до 12), которые уходят в зиму. Таким образом, в течение жизненного цикла у большой злаковой тли появляется 5 типов особей, осуществляющих специфические функции (создание колоний, расселение, рождение полового поколения, половое размножение). Схема жизненного цикла большой злаковой тли приводится на рис. 3.

Рис. 3 Схема цикла развития большой злаковой тли (рисунок автора по Б. А. Брянцеву).

Эмбриональное развитие большой злаковой тли начинается при температуре 5°С. Сумма эффективных температур для развития первого поколения составляет 63-75°С. Интенсивное заселение зерновых культур в зоне наибольшей вредоносности наблюдается в конце мая — июне (сначала озимых, затем яровых). Первоначально питается по краям поля, затем проникает вглубь.

Злаковая тля высасывает соки листьев открыто. Листья, поврежденные тлями, желтеют и засыхают. По этой причине растения задерживаются в росте, дают меньший урожай и даже погибают.

Максимальная численность приходится на фазы колошения, молочной и молочно-восковой спелости. Для развития оптимальны среднесуточная температура 16-20 °С и относительная влажность воздуха 65-80 %. Массовому размножению особей предшествуют годы с умеренно-теплым влажным летом и влажной осенью.

На размножение этого фитофага большое влияние оказывают условия питания растений. В жаркую и сухую погоду много тлей гибнет, ливневые дожди смывают их с растений. В значительной степени численность тлей снижают хищные и паразитические насекомые.

Фенологический календарь большой злаковой тли приводится в табл. 3

Фенологический календарь развития большой злаковой тли

| Вид насекомого | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Места обитания |

| Большая злаковая тля | ● | ● | ● | ● | Зимуют на озимых и многолетних злаковых травах | ||

| ─ | ─ | ─ | ─ | На озимых и многолетних злаковых травах. | |||

| ○ | ○ | ○ | |||||

| ¤ | |||||||

| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | На яровых зерновых (несколько поколений) | ||

| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| ¤ | ¤ | ||||||

| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||

| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| ¤ | ¤ | ¤ | |||||

| ◘ | |||||||

| ─ | ─ | ─ | На всходах озимых и молодых побегах многолетних злаковых трав | ||||

| ◙ | ◙ | ◙ | |||||

| ● | ● | ||||||

| Условные обозначения: ● – яйцо; ─ — личинка; ○ – самка-девственица; ¤ -самка-расселительница; ◘ — самка-полоноска; ◙ — самцы и самки; |

Цикадки. Хлебным злакам, в том числе и овсу, в наибольшей степени вредят три вида цикадок: цикадка полосатая (Deltocephalus striatus L.), цикадка шеститочечная (Cicadula sexnotata Fall.) и цикадка темная (Liburnia striatella Fall.). Все они являются представителями отряда Равнокрылые (табл. 2) и относятся к отделу насекомых с неполным превращением. В цикле развития цикадок отсутствует стадия куколки. Личинка цикадки – это нимфа, которая при достижение зрелости превращается во взрослое насекомое.

Цикадки высасывают сок с листьев растений, которые теряют окраску и вянут, растения слабеют. Это вызывает развитие грибных заболеваний, в частности мучнистой росы. Кроме того, цикадка является переносчиком вирусных заболеваний злаковых культур. Вредят как личинки, так и взрослые особи.

При питании цикадок на всходах озимых зерновых культур листья становятся желтовато-фиолетовыми, у яровых зерновых и у кукурузы на листьях и стеблях в местах уколов образуются белые пятна. Особенно опасны цикадки в сухую и жаркую погоду, когда возрастает их активность.

Имаго полосатой цикадки имеет длину 4-5 мм, окрашено в желто-коричневый цвет, надкрылья с темными полосами. (рис. 4а) Личинка (нимфы) – каплевидные, с более широким передним концом тела, буроватые, с продольными с более светлыми и темными полосами. Зимующая фаза – яйца в тканях листьев всходов озимых злаков или молодых побегов многолетних злаковых трав. В средине апреля – начале мая отрождаются личинки, которые проходят 5 возрастов. Стадия личинки продолжается 22-30 дней, взрослые цикадки появляются в июне. Лет имаго продолжается около месяца. Заселяют озимые и ярые культуры, где откладывают яйца в эпидермис листа по 50-200 шт. Эмбриональное развитие продолжается 30-35 дней. Имаго второго поколения после сбора зерновых колосовых культур переселяются на всходы падалицы и озимые злаки или многолетние травы, где и откладывают яйца, которые зимуют.

Взрослые особи шеститочечной цикадки имеют узкое, светло-желтое, с зеленоватым оттенком, тело, длиной 3,2 – 4,0 мм. Голова немного шире, чем переднеспинка, на голове шесть темных точек (рис. 4б). Зимуют яйца в прикорневой части стеблей и листьев озимой пшеницы, ржи, многолетних злаковых трав. В конце апреля – в начале мая с яиц отрождаются личинки. Они имеют пять возрастов, развитие продолжается 20-30 дней. В конце мая появляются взрослые особи. В посевах они держатся скрытно, при вспугивании делают большие прыжки и при высокой численности разлетаются в виде серебристого облачка. Самки первой генерации откладывают яйца в листовые влагалища или в ткань листьев злаков. При откладывании яиц самки надпиливают яйцекладом ткань растения, в результате чего молодые растения озимых становятся ослабленными. Эмбриональное развитие продолжается 20-40 дней. Личинки питаются соком листьев. Ко времени огрубления стеблей озимых злаков первая генерация мигрирует на яровые культуры, где самки откладывают яйца, и развивается вторая генерация. Наиболее многочисленны в период третьей декады июня и до начала августа. Осенью наблюдается миграция цикадок на дикие злаки, с появлением всходов озимых перелетают на них и откладывают яйца, которые зимуют.

Имаго темной цикадки имеет узкое тело, длиной 3,5 – 5,0 мм. Тело самок оранжево-желтое. Усики короткие. Щиток копьеобразно заостренный со светлой полоской посредине, переднеспинка уже, чем щиток. В самцов голова темная, переднеспинка светлая, последняя часть груди и брюшко темные. Передние крылья прозрачные, у самок – с темными пятнами, у самцов — дымчатые (рис. 4в).

Личинки первого-второго возрастов желтоватые с тремя серыми полосками на брюшке, третьего возраста – буровато-серые. В отличие от названных выше видов цикадок, темная цикадка зимует не в стадии яйца, а в стадии личинки третьего возраста. Поэтому весной взрослые насекомые этого вида появляются на 15 – 20 дней раньше полосатой и шеститочечной цикадок. Окрыление начинается в первой половине мая, а в конце месяца откладывают яйца в ткани прикорневой части растений. Развитие яиц 10-12 дней. Отрождение личинок второй генерации происходит в средине июля, взрослые насекомые появляются в августе. Имаго и личинки питаются в прикорневой части растений озимых культур

Важно то, что на разреженных посевах озимых и яровых культур численность цикадок в несколько раз больше, чем в густых посевах. Это объясняется тем, что на хорошо прогреваемых солнцем растениях ускоряется развитие яиц и личинок, увеличивается плодовитость самок, а также выживаемость яиц и личинок. В связи с этим цикадки более активно проявляют себя в жаркие засушливые годы, а также на полях, располагающихся на южных склонах возвышенностей и грив.

Фенологические календари развития полосатой, шеститочечной и темной цикадок приведены в табл. 4, 5, 6.

а а |  б б |  в в |

Рис. 4. Цикадки: полосатая (а), шеститочечная (б) и темная (в) в стадии имаго (по agroflora.ru > vrediteli).

Фенологический календарь развития полосатой цикадки

| Вид насекомого | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Места обитания |

| Хлебная цикадка полосатая | ● | ● | ● | ● | Зимуют яйца тканях озимых, многолетних трав, проростков падалицы | ||

| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | На озимых и многолетних травах | ||

| + | + | + | + | Перелет на яровые культуры | |||

| ● | ● | ● | ● | На яровых зерновых, кукурузе | |||

| ─ | ─ | ─ | ─ | ||||

| + | + | + | + | Перелет на озимые культуры | |||

| ● | ● | ● | В тканях озимых, многолетних трав, всходов падалицы | ||||

| Условные обозначения: ● – яйцо; ─ — личинка; + — имаго |

Фенологический календарь развития шеститочечной цикадки

| Вид насекомого | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Места обитания |

| Хлебная шеститочечная цикадка | ● | ● | ● | ● | Зимуют яйца в прикорневой части озимых и многолетних трав. | ||

| ─ | ─ | ─ | ─ | На озимых и многолетних злаках | |||

| + | + | + | + | + | + | Миграция на посевы яровых злаковых. | |

| ● | ● | ● | ● | На яровых злаковых культурах | |||

| ─ | ─ | ─ | ─ | ||||

| + | + | + | + | Миграция на озимые, дикорастущие и многолетние злаки | |||

| ● | ● | ● | ● | ● | В прикорневой части озимых и многолетних трав. | ||

| Условные обозначения: ● – яйцо; ─ — личинка; + — имаго |

Фенологический календарь развития темной цикадки

| Вид насекомого | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Места обитания |

| Хлебная темная цикадка | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Зимуют личинки в прикорневой части озимых и многолетних трав. |

| + | + | + | На озимых, миграция на посевы яровых злаковых. | ||||

| ● | ● | ● | На яровых и озимых злаковых культурах. | ||||

| ─ | ─ | ─ | |||||

| + | + | + | Миграция на яровые злаки. | ||||

| ● | ● | ● | На яровых злаках | ||||

| ─ | ─ | ─ | |||||

| + | + | + | Миграция на озимые, многолетние и дикие злаки. | ||||

| ● | ● | ● | В прикорневой части озимых и многолетних трав. | ||||

| ─ | ─ | ─ | ─ | ||||

| Условные обозначения: ● – яйцо; ─ — личинка; + — имаго |

Щелкуны относятся к группе многоядных вредителей. При всей многочисленности семейства этих жуков, реальный вред сельскохозяйственным культурам наносят представители 10 – 12 видов, среди которых наиболее вредоносными для овса являются посевной, полосатый, степной, широкий, блестящий и черный щелкуны. Вредят, в основном, личинки жука – проволочники.

Щелкун посевной (Agriotes sputator L.) – многоядный почвообитающий вредитель. Наиболее вредоносны личинки (проволочники).

Взрослые жуки имеют длину тела 6-9 мм, ширину 1,8 мм. Голова впереди равномерно выпуклая, густо пунктированная. Усики доходят до вершин задних углов переднеспинки. Переднеспинка слабовыпуклая продолговатая, имеет почти равные длину и ширину, в густых мелких точках. Тело черно-бурое, усики и ноги светло-рыжие, передний край переднеспинки буровато-красный. Надкрылья бурые или красновато-рыжие с желтоватым оттенком. Реже окраска тела черно-бурая, черная или красновато-рыжая. Все тело имаго покрыто густыми серыми волосками (рис. 5а).

Личинки щелкуна посевного – желтого цвета, длиной до 20 мм, шириной до 1.5 мм, удлиненные и жесткие (рис 5б). Мандибулы с небольшим зубцом посередине. Зимуют имаго и личинки.

Жуки активны с конца апреля — мая, а в северных районах — с июня. Период активности жуков 1-2 месяца. Плодовитость до 100 и более яиц. Яйца развиваются 12-18 дней. Личинки, в зависимости от температуры и влажности почвы и характера питания, развиваются от 2 до 4 лет. Окукливание в июле-августе, куколки развиваются 2-3 недели. Полный цикл развития генерации длится от 3 до 5 лет.

Жуки выходят из почвы, прогретой до 9-10°C. Ведут скрытный образ жизни, активны во 2-й половине дня; лёт слабый после захода солнца. Вред от питания жуков на культурных растениях незначителен. Яйца откладываются в почву небольшими группами на глубину 2-5 см, реже на ее поверхности, близ растений. При недостатке влаги яйца не развиваются и погибают.

Формирование очагов размножения связано с травянистой растительностью, чаще всего злаками. Личинки питаются семенами, проростками, молодыми стеблями, корнями и корнеплодами, которые находят по запаху. Питание начинается при температуре 12 °C. Охлаждение до -1.5 °C вызывает холодовое оцепенение, при -4-6 °C наступает гибель в течение нескольких часов.

В поисках оптимальных условий проволочники совершают постоянные перемещения. Так, ранней весной они поднимаются в прогреваемый верхний слой почвы, а поздней осенью перемещаются на глубину до 1 м от промерзающего верхнего слоя. Тело хорошо приспособлено к передвижению в почве: оно цилиндрическое, гладкое и твердое. Копательным органом служит клинообразная голова, ноги выполняют опорную и двигательную функцию, каудальный сегмент используется для фиксации положения тела и обратного движения. Наибольшая численность отмечается на дерновых супесчаных, дерново-подзолистых, перегнойно-карбонатных, серых лесных почвах, деградированных и мощных малогумусных черноземах.

Снижают численность проволочников птицы во время обработок почвы (грачи, вороны, скворцы и др.), паразитические и хищные насекомые (особенно жужелицы), а также болезни (бактериозы, грибные инфекции).

а а |  б б |  в в |  г г |

Рис. 5. Щелкуны: посевной (а – имаго, б – личинка), степной (в – имаго, г – личинка). (По agroflora.ru > vrediteli).

Щелкун степной(Agriotes gurgistanus) – этожук, длиной 10–14 мм. Окраска покровов черная, черно-бурая, иногда красновато-коричневая. Верх матовый, густо, но коротко опушен. Голова выпуклая. Усики короткие, достигают только задних углов переднеспинки, реже могут располагаться на 0,5–1 членик дальше. Начиная с четвертого членика усики пиловидные, второй и третий членики шаровидные, короткие. Четвертый в полтора раза длиннее второго.Самка немного крупнее самца, тело чуть шире, усики короче (рис. 5в).

Переднеспинка поперечная, сильно выпуклая, густо и грубо пунктирована, сужена в передней части, у основания по бокам вырезов нет. Надкрылья параллельные до половины, примерно от середины начинают сужаться по направлению к вершине. Длина надкрылий в 2,5 раза превышает их ширину у основания. Яйцо бело-грязного цвета, маленькое, овальной формы. Обычно облеплено мелкими частицами почвы и плохо различимо в почве.

Личинка цилиндрической формы с коричнево-красным верхом. Мандибулы перед вершиной гладкие или со слабым вздутием. Задняя лопасть лобной пластинки на вершине округлена. Личинки первого года жизни достигают в длину до 12 мм при ширине головы до 0,8 мм. В конце развития длина тела может увеличиться до 35 мм, а ширина головы – до 2,2 мм (рис. 5г).

Куколка, как и у других щелкунов, морфологически схожа с имаго. На переднеспинке отчетливо видны характерные, оттянутые назад боковые клиновидные отростки. Переднеспинка по бокам и конечный отдел брюшка покрыты тонкими щетинками, играющими амортизационную роль при нахождении куколки в земляной колыбельке.

Окукливание проходит в мае – июне. Продолжительность развития куколки – 10–12 дней. Окрыление молодых жуков начинается с конца мая, массовое окрыление наблюдается в июле. Массовый лёт может наблюдаться с середины до конца июля. Отдельные особи, в основном, самки, встречаются до середины августа. Пик активности жуков наблюдается после захода солнца. Характерен массовый лёт на свет в ночное время. Днем жуки прячутся под различные укрытия В пасмурные дни могут быть активны и в дневное время. Жуков можно наблюдать вечером и ранним утром на цветущих растениях, где они проходят дополнительное питание пыльцой. Самки ведут скрытный образ жизни и прячутся в тени различных укрытий.

Самки откладывают яйца в почву на глубину 5–8 см. Плодовитость достигает до 180 яиц. Откладка яиц проходит в июне – июле. Инкубационный период длится около месяца. Отрождение личинок наблюдается в июле – первых числах августа. Полное развитие личинки при средней теплообеспеченности завершается за неполных четыре года, а в южных районах ареала – за три.

Ранней весной при прогревании почвы на глубине 15 см до +10°C личинки концентрируются в верхних слоях почвы и наносят сильные повреждения семенам и проросткам яровых культур.

Личинка линяет до 14 раз. Зимуют личинки различных возрастов в почве на глубине до 1 м.

Фенологические календари развития щелкунов приведены в табл. 7,8.

Фенологический календарь щелкуна посевного.

| Вид насекомого | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Места обитания | ||||||||||||

| Щелкун посевной | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | В почве. |

| + | + | + | + | + | В почве до ее прогревания. | ||||||||||||||

| + | + | + | + | Выход из почвы, лет, откладка яиц. | |||||||||||||||

| ● | ● | ● | В почве, на глубине 2 – 5 см или на ее поверхности. | ||||||||||||||||

| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | В почве. | ||||||||||

| ∩* | ∩* | ∩* | В почве, на глубине 5 – 15 см, в колыбельках. | ||||||||||||||||

| + | + | + | + | + | + | Остаются в почве до весны | |||||||||||||

| Условные обозначения: ● – яйцо; ─ — личинка; ∩ — куколка; + — имаго * — окукливаются только личинки последнего возраста. |

Фенологический календарь щелкуна степного.

| Вид насекомого | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Места обитания | ||||||||||||

| Щелкун степной | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | В почве. |

| ∩* | ∩* | ∩* | ∩* | ∩* | ∩* | В почве, на глубине 5 – 15 см, в колыбельках. | |||||||||||||

| + | + | + | + | + | + | + | Выход из почвы, лет, откладка яиц. | ||||||||||||

| ● | ● | ● | ● | ● | В почве, на глубине 2 – 5 см или на ее поверхности. | ||||||||||||||

| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | В почве. | |||||||||||

| Условные обозначения: ● – яйцо; ─ — личинка; ∩ — куколка; + — имаго * — окукливаются только личинки последнего возраста. |

Обобщенные данные о развитии вредителя и его вредоносности, а также данные о развитии овса дают возможность составить общее представление о мерах по защите культуры от указанных вредителей (табл. 9)

Основная характеристика вредителей на посевах овса.

| Название вредителя | Вредящая фаза | Характер повреждений | Период вредоносности | Зимующая фаза и место зимовки | Количество поколений | Время обработки | |

| Фаза вредителя | Фенофаза культуры. | ||||||

| Злаковая тля | Личинки, взрослые особи | Деформация и некроз листьев | От выхода в трубку до мол-воск спел. | Яйца, на озимых и многолетних травах | До 10 — 15 | Личинки, взрослые особи. | Выход в трубку |

| Злаковые цикадки | Личинки, взрослые особи | Появление пятен на листьях и стеблях, некроз тканей в местах уколов. | На яровых – весь период вегетации, на озимых — всходы. | Яйца в тканях растений (полосатая и шеститочечная), личинки 3 возраста в ткпнях (темная). | До 3 | Личинки, взрослые особи. | Всходы. |

| Щелкуны | Личинки (проволочники) | Повреждение семян, проростков, корней и тканей | Весь период вегетации | Личинки в почве (щелкун посевной), личинки и взрослые жуки в почве (щелкун степной) | Личинка | Начало проррстания |

Дата добавления: 2015-07-10 ; просмотров: 2379 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник